城市的地域结构

- 格式:ppt

- 大小:1011.00 KB

- 文档页数:11

地理高一必修2城市与城市化知识点城市化是我国现在的进程,城市是我们每个人都热衷的地方,了解相关知识有助于我们了解城市知识。

小编在这里整理了地理必修二城市与城市化知识点,希望能帮助到您。

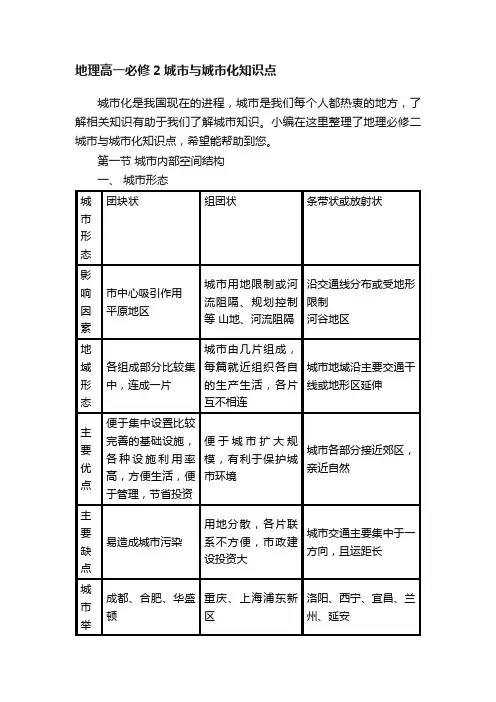

第一节城市内部空间结构一、城市形态城市形态团块状组团状条带状或放射状影响因素市中心吸引作用平原地区城市用地限制或河流阻隔、规划控制等山地、河流阻隔沿交通线分布或受地形限制河谷地区地域形态各组成部分比较集中,连成一片城市由几片组成,每篇就近组织各自的生产生活,各片互不相连城市地域沿主要交通干线或地形区延伸主要优点便于集中设置比较完善的基础设施,各种设施利用率高,方便生活,便于管理,节省投资便于城市扩大规模,有利于保护城市环境城市各部分接近郊区,亲近自然主要缺点易造成城市污染用地分散,各片联系不方便,市政建设投资大城市交通主要集中于一方向,且运距长城市举成都、合肥、华盛顿重庆、上海浦东新区洛阳、西宁、宜昌、兰州、延安例二、城市土地利用类型是指对城市土地资源不同的开发利用方式,如绿化用地、交通用地。

城市地域结构是指在经济、社会、历史和政策等因素作用下,城市功能分区在空间上的分布于组合。

城市地域功能分区是指城市中各种经济活动之间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度聚集所形成的商业区、工业区、住宅区、行政区、文化区。

1、功能区之间没有明显的边界。

住宅区是城市中最广泛的一种土地利用方式(40-60%)。

2、划分:商业区、住宅区、工业区、市政与公共服务区、工业区、交通和仓储区、风景与城市绿地、特殊功能区等。

3、中心商务区(纽约的CBD——曼哈顿)特征:①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方②人口数量的昼夜差别大③建筑物高大稠密④中心商务区内部存在明显的分区(水平方向与垂直方向中均存在)三种基本城市地域功能分区功能分区形态特征位置商业区占地面积小、呈点状或条状经济活动最繁忙;人口数量昼夜差别大,建筑物高大稠密;内部有明显分区市中心,交通干线两侧、街角路口工业区集聚成片不断向市区外缘移动,并趋向域沿主要交通干线市区外缘,交通干线两侧住宅区占地面积大,是城市主要功能分区,建筑质量上,高级于低级住宅分化;位置上,高级于低级住宅分区背向发展高级城市外缘与高地、文化区联系、环境优美低级内城与低地、工业化后出现分化工业区联系卫生防护带不同于绿化带,还可以是空地、河流,以及消防车库和仓库等。

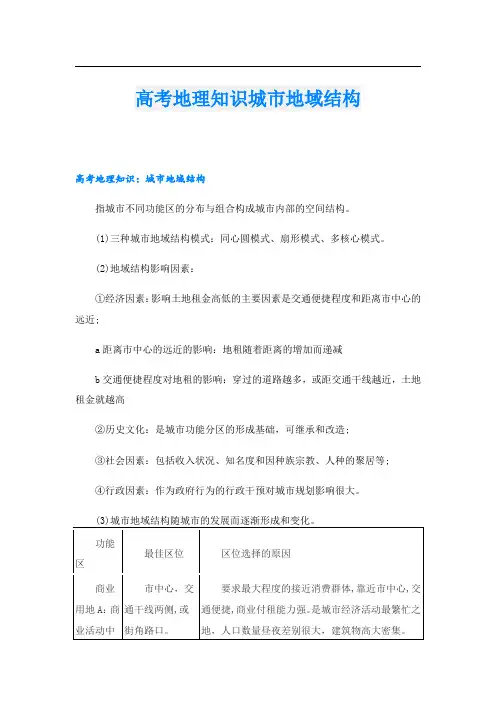

高考地理知识城市地域结构

高考地理知识:城市地域结构

指城市不同功能区的分布与组合构成城市内部的空间结构。

(1)三种城市地域结构模式:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

(2)地域结构影响因素:

①经济因素:影响土地租金高低的主要因素是交通便捷程度和距离市中心的远近;

a距离市中心的远近的影响:地租随着距离的增加而递减

b交通便捷程度对地租的影响:穿过的道路越多,或距交通干线越近,土地租金就越高

②历史文化:是城市功能分区的形成基础,可继承和改造;

③社会因素:包括收入状况、知名度和因种族宗教、人种的聚居等;

④行政因素:作为政府行为的行政干预对城市规划影响很大。

高考地理知识:城市功能分区的成因

(1)经济因素(影响城市内部空间结构的主要因素,但并不完全取决于经济因素,如故宫)

(2)城市土地的利用类型取决于各种活动的付租能力(并不完全取决)

(3)影响地租高低的直接因素:

①交通通达度:一般来说,通达度越好,土地价格或租金就越高。

②距市中心远近:距市中心越近地租越高,地租由市中心向外递减,但并没有以市中心为同心圆向外递减(受交通通达度的影响,沿街道弯曲)。

城市内部的地域结构模型城市内部的地域结构模型是描述城市区域组成和分布特点的理论框架。

它是通过研究城市发展的各种因素,如人口、经济、社会、文化等,并将这些因素在空间上的分布进行分析,从而探讨城市内部地域结构的形成、演变规律以及对城市发展的影响。

下面将详细介绍城市内部地域结构模型的主要内容。

首先,城市内部的地域结构模型可以从城市形态角度进行分析。

城市形态主要涉及城市的空间组织、布局和形状等方面。

通常,城市分为中心区、内城区、郊区和交通枢纽等几个不同的部分。

中心区通常是城市的商业、行政和文化活动中心,具有高密度、高建筑密度和集聚度的特点。

内城区则是中心区的扩展,通常包含居住区和办公区,呈现出相对较高的建筑密度和人口密度。

郊区则是城市的扩展区域,以农田、工业区等为主,主要起到城市生产、储备和生活支持的作用。

交通枢纽则是连接城市不同部分的桥梁,通常包括交通设施、车站和港口等。

通过研究城市形态,可以了解城市发展的布局特点,为城市规划和治理提供参考。

其次,城市内部的地域结构模型还可以从人口分布与社会经济发展的关系角度进行分析。

人口是城市的重要组成部分,人口分布对城市发展起到重要的影响。

一般而言,城市的人口分布会呈现出集聚性和等级性的特点。

集聚性表现为人口在中心区的聚集,形成高密度和高人口密度的区域,而等级性则表现为城市不同区域的经济发展水平和社会资源配置的差异。

在城市内部的地域结构模型中,可以通过分析人口分布和社会经济指标,如人均收入、教育水平和就业机会等,来了解城市不同区域的发展情况,并为城市管理和公共资源配置提供依据。

此外,城市内部的地域结构模型还可以从交通与城市发展的关系角度进行分析。

交通是城市发展的重要支撑,交通网络的完善与否会影响城市的内部联系和外部联系。

城市内部交通结构主要包括道路网络、公共交通系统和交通设施等。

通过研究交通与城市发展的关系,可以了解城市内部不同区域的交通状况,从而为交通规划和交通拥堵缓解提供参考。

城市内部地域结构第十一章城市内部地域结构第一节城市地域结构模式一、均质性和均质地域(一)概念1.均质性:城市地域在职能分化中表现出来的一种保持等质、排斥异质的特性。

2.均质地域:在均质性能作用下,城市地域中表现的那些与周围毗邻地域存在着明显职能差别的连续地段(如城市中的工业区、住宅区、商业区等均是均质地域)。

(二)均质度均质度:就是地域均质性的量度,依据信息论的观点,其计算公式为:D=λ(1-H)其中:λ:系数; H:熵(是表示随机事件中不确定性的概念,是对事物无序性的量度) (三)均质地域的划分方法可以通过提取各区域主要职能的办法确定均质地域的边界,其具体做法是:①在城市建成区地图上划出方格网;②确定要提取的职能种类,并用字母表示;③确定出每个方格的主要职能倾向,标上字母,形成城市地域职能总信息图;④将总信息图分解,得出各单项地域职能信息图;⑤根据单顶职能信息图上的字母密集情况,勾画出均质地域的边界走向(要结合市区地形地物、行政区划、历史过程等具体情况加以修正),画出各种职能的均质地域图;⑥计算各均质地域的均质度和紧凑度。

二、城市地域结构模式(一)伯吉斯的同心环模式1.同心环模式的组成①中心商务区(CBD):是城市的核心,包括商店、办公机构、银行、剧院、旅馆等。

其显著特点是:地价高,高层建筑、交通汇集量大。

②过渡地带:是围绕着CBD的,由住宅、小工厂、商店、仓库等组成,住宅较低级、破旧,甚至还分布着贫民窟,是新来移民的居住区,工厂多以轻工业为主。

③工人居住带:布局紧凑,条件不佳,供较大工厂工人居住的地带。

④居住带(中产阶级居住区):较为富裕和宽阔的郊区,因距离市中心较远,故有独立的购物中心。

⑤城市边缘通勤带:是一个高价的居住地域,也是城乡交错带,是供高阶层居住并驱车上班的地带,——也称“CBD有产阶层的郊外居住地”。

2.同心环模式的意义及其发展此理论的成功之处在于动态分析城市地域结构的变化,反映了一元结构城市的特点,为城市地域结构研究提出新的办法:①伯吉斯采用的是人文生态学的研究方法,即将生态学的研究思路引入到城市社区研究,认为人类活动的侵入(invasion)和更替(succession)形成人类的城市社区,表现在:人类活动的侵入引起了城市土地利用方式的改变,而土地占有者的更迭又进一步引起了城市社区的更替。

2008年高考地理复习资料专题十五:城市的地域结构●高考考点1、城市地域功能分区2、不同城市地域结构的特点3、城市的合理规划在中心商务区的四点特征中,第①和第②两点在大部分城市表现很明显;第③和第④两点在西方发达国家的大城市表现得很突出。

6、城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署。

是一定时期内城市发展的蓝图,是城市建设和管理的依据。

要建设好城市,必须有一个统一的、科学的城市规划,并严格按照规划来进行建设。

城市规划是一项政策性、科学性、区域性和综合性很强的工作。

在城市规划的编制、审批、实施与管理过程中,必须遵循以下原则:①从实际出发,正确处理城市与乡村、生产与生活、局部与整体、远期与近期,经济建设与国防建设、需要与可能的关系;②合理、科学地安排城市各项建设用地。

尽量利用荒地、劣地,少占耕地、菜地、园地和林地;③切实保护和改善城市生态环境,防止污染和其他公害,保护城市绿地,搞好绿化建设;④注意保护文物古迹,保持与发扬民族风格和地方特色;⑤根据当前和长远发展的需要,确定城市的各项定额指标和建设标准,并同国家和地方的经济技术水平和人民生活水平相适应。

●真题解析[例1](2001年广东地理卷)把右图中的英文字母填入下面的表格中(每个空格限填一个字母,每个字母限填一次),使城市用地的功能分区合理化。

[思路串讲]从图中可以看出,该城市由几个区域构成,呈东西延伸,用地较分散,所以判断属于分散疏松式的城市布局形式;该城市沿河分布,河流的两侧是绵延的山脉,很显然,城市的布局主要受地形因素的影响;石化工业属于有严重污染的企业,由于该地区盛行西北风,从图中看出石化区位于城市的上风向及流经该城市的河流的上游河段,会造成大气污染和水污染,另外,该城市位于河谷地带,也不利于废气的扩散,会加重城市大气污染,综合考虑,石化工业区不适宜布置在该地区。

[标准答案]⑴分散疏松式地形⑵不合理。

位于河流谷地,工厂废气不易扩散;位于城市盛行风向的上风向(该地盛行风为西北风),造成城市大气污染;位于流经城区的河流上游,污染城市水源。

考点名称:城市地域结构和城市功能分区的区位、特征及影响因素•城市功能分区及其形成原因(一)城市功能区的含义:城市的各项经济活动都需要占用一定的土地,由于城市土地面积相对有限,不同地块的交通通达度和地价等也各不相同,因此,各项活动之间必然要发生竞争,并导致同类活动在空间上高度集聚,形成了城市功能区。

如图:(2)成因:城市土地面积相对有限,各个地块的交通通达性和地价也各不相同,各项活动之间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度集聚。

(3)划分:无明确界线,区内以某种功能为主,可能兼有其他功能.(二)城市的主要功能区:商业区、住宅区、工业区是城市最基本的功能区。

各功能区之间并无明确的界线,一个功能区往往以某种功能为主,也可以兼有其他功能。

大城市功能复杂,还会形成行政区、文化区等功能区。

功能分区组成区位特征中心商务区地区性、全国性或国际性的大公司、大商行、大银行等机构及高级商场一般位于城市中心部位建筑物密集,高楼林立,交通便利,通信发达,人口流动大,人口密度昼夜差异大工业区许多城市因工业门类不同而形成多个成片分布的工业区各区由若干不同类工厂组成分布于城市的边缘,交通便利,大多有河流或铁路通过巨大的厂房,高耸的烟囱,不同程度地存在着环境污染现象商业区各种商业街和大商场(或超级商场)多位于市中心和交通干线的两侧或街角路口建筑物以多层大厦为主,交通便捷,人口密集,交通流量大•城市内部空间结构及影响因素:1、概念:城市内部的空间结构又称城市地域结构,指城市中不同功能区分布和组合的模式。

2、形成:城市内部空间结构的影响因素主要有历史、经济、社会、行政等四方面.3、城市功能分区的原因:(1)历史因素:①历史背景:很大程度上决定功能分区的现状.例如:北京的商业区,上海的中心商务区;②历史变化:城市土地利用随历史而变化城市中心附近住宅区的班落、城内污染工厂外迁。

(2)经济因素:①距离市中心的远近:距离市中心越近,地租或地价越高,由市中心向外,地租随距离的增加而递减.例如:城市中心形成商业区,商业区外圈形成住宅区,城市外缘形成工业区。

高中地理教科书中“城市空间结构”与“城市地域结构”的概念辨析*林培英(首都师范大学资源环境与旅游学院,100048)摘要在高中地理必修二的教科书中,一些人文地理学的概念或提法在不同版本的教科书中有不同的呈现形式,甚至有不同的意义,“城市的空间结构”就是其中的一个内容。

本文试图从内容分析的角度对其中产生差异的地方进行辨析,以便教师能够清楚这些差别是如何形成的。

关键词城市空间结构城市地域结构概念辨析一、“城市空间结构”与“城市地域结构”概念辨析“城市空间结构”的概念是课程改革前高中地理必修课教学大纲中没有要求的内容,与之相对应的概念是“城市的地域结构”。

《普通高中地理课程标准(实验)》(以下简称《课标》)中对“城市空间结构”和“城市地域结构”的学习要求是分开表述的。

关于城市的空间结构,《课标》的要求是:“运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成的原因。

”关于城市的地域结构,《课标》的要求是:“联系城市地域结构的有关理论,说明不同规模城市服务功能的差异”,其重点在城市服务功能的差异。

从《课标》的要求看,有关“城市空间结构”这一标准主要涉及城市内部功能区之间的空间联系,有关“城市地域结构”的标准主要涉及一个区域内不同规模城市之间的关系。

在课程标准实验教科书中,有的版本回避了这两个概念,有的将“城市的地域结构”等同于“城市的空间结构”,这是因为即使在学术界,不同的学者对这两个概念也有不同的定义和认识。

在查阅多种人文地理学者的著作后,我们将这些学者对“城市空间结构”与“城市地域结构”两个概念的使用梳理如下:第一类是用“城市地域结构”描述城市内部各部分之间的空间关系,但没有同时使用“城市空间结构”的概念,即没有将这两个概念成对使用。

在王恩涌、陈慧琳、张小林等人的著作中,均是如此用法。

例如,陈慧琳主编的《人文地理学》中,明确使用了“地域结构”的概念,其定义为:“城市地域结构是指在城市地域内部,各种不同的功能在空间上的有机联系,共同构建的城市整体。