建筑风格与地理环境.共27页

- 格式:ppt

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:27

建筑设计中的建筑与地理学在建筑设计领域,建筑与地理学之间存在着密切的关联。

地理学不仅可以为建筑师提供有关地理环境的重要信息,还可以影响建筑的设计和布局,以确保建筑物与周围环境相协调。

本文将探讨建筑设计中建筑与地理学之间的关系,以及地理学如何影响建筑设计的各个方面。

一、地理环境对建筑设计的影响1. 气候条件地理学研究了不同地区的气候条件,包括温度、湿度、降雨量等因素。

这些气候条件对建筑物的设计和建造具有重要影响。

例如,在寒冷的地区,建筑师需要考虑保温材料和采暖系统,以确保建筑物在冬季保持温暖。

而在炎热的气候中,建筑师可能会采取降温措施,如通风和遮阳,以提供舒适的室内环境。

2. 地形与地质地理学还研究了地区的地形和地质特征。

这些特征对建筑的基础和结构设计至关重要。

在山区或地震频发的地区,建筑师需要采用特殊的建筑技术和结构设计,以增强建筑的抗震能力。

另外,地下水位、土壤类型等地质因素也会影响建筑的基础设计。

3. 自然灾害风险地理学研究了地区内可能发生的自然灾害,如洪水、飓风、地震等。

建筑师需要了解这些风险,并采取相应的措施来保护建筑物和其居住者。

例如,在洪水频发的地区,建筑物可以设计成具有提升的地面层,以减少洪水对建筑的影响。

二、地理文化背景对建筑设计的影响1. 历史与文化地理学还涉及到地区的历史和文化特征。

建筑通常反映了当地文化和历史的影响。

建筑师在设计建筑时需要考虑到这些因素,以确保建筑物与周围环境相融合。

例如,古老的城市可能有独特的建筑风格,建筑师需要在设计中融入这些元素,以尊重当地的文化遗产。

2. 社会需求与习惯不同地理区域的人们有不同的社会需求和生活习惯。

地理学可以帮助建筑师了解当地居民的需求,从而设计出更符合他们生活方式的建筑。

例如,在城市和农村地区,居民的居住习惯和需求可能差异很大,建筑师需要根据地理文化背景来调整建筑设计。

三、可持续性与地理学1. 环境可持续性地理学还关注环境可持续性问题,包括土地利用、资源管理和生态保护。

羌族建筑与地理环境的关系你知道羌族吧?那可是个历史悠久的民族,咱们今天要聊的就是他们的建筑,嗯,确切地说,是羌族建筑跟他们的地理环境之间的关系。

哎呀,光是想想这两个东西的结合就觉得有趣。

羌族的建筑风格可是有着浓厚的地方特色,不光是建筑本身,连它们的设计、材料、结构都跟周围的地理环境密切相关。

要是你走进羌族的村庄,别说这些房子怎么建的,光是看着它们就能感受到大山、河流和那片广袤的土地是怎么影响到人们生活的。

羌族的家,哎呀,不得不提那种被大山环绕的景象。

你走在羌族的村落里,四周全是连绵的山脉,像个天然的大围墙,真是让人一看就觉得稳稳的、踏实的。

你想啊,这地理环境怎么会不影响建筑设计呢?大山给了他们坚固的支撑,也给了他们一种与自然融为一体的感觉。

羌族的房屋通常都是木石结构,高高的屋顶很有特色,不仅是为了防止雪、雨侵袭,还能应对这山间湿气和寒冷的天气。

你要知道,这地方天气可不是什么“温暖如春”,是相当有挑战性的啊。

到了冬天,山间常常是大雪封山,温度可低得让你打寒战。

所以,羌族人的房子要特别结实,既能抵挡严寒又能抗住山里的风雪。

说到木头和石头,这两样材料就特别有意思。

要是你去羌族的村庄走一遭,就会发现他们的建筑几乎全是木质框架,配上石基和屋顶。

你猜怎么着?这不只是因为山里有丰富的木材资源,也跟他们所在的高海拔环境密切相关。

木头可以吸湿排湿,保持室内的干燥,石头呢,又很能抵抗寒冷,特别是那些大山里的巨石,坚硬得像铁,放在地基上稳得很。

大自然真是个大巧匠,把这些材料恰到好处地结合在一起,形成了羌族建筑的独特风格。

再说了,大家应该都知道,羌族的房子通常都是分成好几个层次的,一层是一家人吃饭、做事的地方,二层呢,就是睡觉、休息的地方。

第三层还有个小阁楼,藏东西或者放点工具。

看似很简单的布局,其实背后有着深刻的地理学道理。

你想,大山间的空气流通性差,气候又寒冷,家里的温度如果上下不均衡,老百姓可就受不了。

所以,房子的结构就巧妙地分层,把热空气集中在上面,冷空气就沉淀在底下,大家住得也舒舒服服。

地理环境对建筑设计的影响建筑设计并不是一个孤立的过程,它始终受到地理环境的影响。

地理环境包括自然环境和人文环境,而这些环境会对建筑的形态、材料选用、路线走向等方面产生影响。

在本文中,我们将从多个方面来探讨地理环境对建筑设计的影响。

一、气候条件对建筑设计的影响气候条件是影响建筑设计的一个重要方面。

比如,在寒冷的气候条件下,建筑需要有一个好的保温系统,有足够的供暖设备,以避免住户在冬季感到寒冷。

这就需要建筑设计方面考虑到这些要素。

同时,在炎热的气候条件下,建筑需要有合适的遮阳系统,如宽大的屋檐、百叶窗或遮阳蓬,以此为人类提供舒适的居住环境。

另外,在一些环境恶劣的地方,如台风多发区或地震区,建筑设计需要考虑更加细致的抗灾因素,以确保建筑的耐久性和安全性。

在这些区域,建筑师通常会使用更加坚固的结构和钢筋混凝土等材料,以增加建筑的稳定性。

二、地形地貌对建筑设计的影响地形地貌是建筑设计中的一个重要环节。

比如,在丘陵地带或山区,建筑设计需要充分利用地形地貌,以达到节约施工成本的目的。

在这些地区,建筑师通常会选择采用大面积的地形翻修,将建筑的轮廓与周围的山坡进行衔接,如此一来可以减少土方方量,达到更加合理的施工方式。

此外,在平坦的城市环境中,建筑也需要注意地形的变化,如水系、湖泊等特殊地貌对建筑带来的影响。

三、文化背景对建筑设计的影响文化背景是建筑设计中的一个重要方面,经过长时间的文化积淀,不同国家和地区形成了各自独特的建筑风格。

在建筑设计中,文化背景经常会被考虑进去。

例如,在中国的传统建筑中,建筑师通常会借鉴周围文化街道、景观,以实现建筑与周围环境融洽的目的。

在其他国家的建筑中,也有许多例子表明文化背景是建筑设计中不可忽视的要素,如喜马拉雅山脉的传统建筑美学,希腊的古典文化,都在建筑设计中体现出来。

四、区域性要素对建筑设计的影响建筑师通常也会考虑当地的区域性要素,如历史、自然等方面对建筑设计产生的影响。

例如,纽约中央公园的建筑设计充分考虑到自然环境与人类活动的关系,将大片的绿色空间与城市深度结合,达到了很好的效果。

布达拉宫地理环境及其对建筑设计的影响布达拉宫位于中国西藏自治区的首府拉萨市,是世界上海拔最高的古建筑之一,也是藏传佛教的重要寺庙之一。

它庄严壮观的建筑风格和独特的地理环境相互辉映,地理环境对布达拉宫的建筑设计产生了深远的影响。

本文将探讨布达拉宫地理环境与其建筑设计之间的关系。

一、地理环境概述布达拉宫坐落于拉萨市区的红山上,海拔高达3,700多米,地理位置优越,背靠布达拉山,面临面向南方的布达拉河。

这一独特的地理条件为布达拉宫的建筑设计提供了得天独厚的条件。

二、地形和气候对布达拉宫建筑设计的影响1. 地形布达拉宫所处地区的地形复杂多变,山丘起伏,地形高低差异明显。

为了适应山地地形的特点,布达拉宫的建筑设计借鉴了当地土著人民的居住方式,并融合了藏族文化的元素。

它的建筑布局较为复杂,主体建筑沿着山势依次排列,以确保各个建筑能够充分利用山地的地形条件。

2. 气候布达拉宫所处地区的气候条件十分恶劣,冬季长寒且极其寒冷,夏季凉爽干燥。

这种特殊的气候条件对建筑设计提出了严峻的挑战。

为了应对严寒的冬季,布达拉宫的建筑采用了厚重的墙体和双层窗户,以提供更好的保温效果。

同时,建筑的屋顶采用倾斜的设计,方便雪水自行流淌,减少结冰的可能性。

而在干燥的夏季,布达拉宫的建筑则利用开放式的天井和巧妙的通风设计,以提供凉爽的室内环境。

三、地理环境对布达拉宫的建筑风格的影响1. 形式和布局布达拉宫以其庄严庙堂的氛围和宏伟壮观的建筑风格而闻名。

这些特点与其地理环境有着密不可分的关系。

布达拉宫的主体建筑建立在红山上,宛如一座巨大的宝塔,整体建筑沿纵向延伸,与山势呼应。

这种建筑布局不仅使布达拉宫在山地中融合自然,也赋予了建筑一种宗教悠久的庄严感。

2. 建筑材料和技术布达拉宫的建筑材料主要采用当地的红色岩石,以及木材和砖石等。

这些材料来源丰富且易于获取,适应了地理环境的条件。

与此同时,布达拉宫的建筑采用了传统的木结构和檐角工艺,结合了藏族传统建筑技术和宗教文化内涵。

建筑设计与地理位置建筑设计与地理位置的关系及其重要性一直是建筑界和城市规划领域的研究热点。

地理位置对建筑设计有着直接影响,它决定着建筑物在环境中的定位、功能、风格以及使用效果。

本文将探讨建筑设计与地理位置的紧密联系,并阐述地理位置在建筑设计中的重要作用。

一、地理位置对建筑设计的影响地理位置是指建筑物所处的地理环境,包括地形、气候、自然环境、人文环境等因素。

这些因素直接影响着建筑物的设计和功能。

首先,地形是建筑设计的重要考量因素。

不同的地形条件要求建筑师采取不同的设计策略。

例如,山区地形要求建筑物具有耐震和稳定的结构设计;平原地区则更注重建筑物的整体布局和环境融合。

地势高低、坡度等也会影响建筑物的实际高度、楼层分布等。

其次,气候条件也是建筑设计不可忽视的因素。

不同气候区域的建筑物需要考虑保温、隔热、通风等因素。

在严寒地区,建筑物需要采取保温措施以提高室内的温度;在炎热地区,建筑物则需要考虑通风和遮阳等因素。

另外,自然环境也对建筑设计产生着深远的影响。

如水源、植被等自然资源的分布将会影响到建筑物的供水、排水以及景观绿化等方面的设计。

在海边地区,建筑物的设计需要考虑到海风、海水侵蚀等因素。

最后,人文环境是地理位置中不可或缺的一部分。

建筑物所处的社区、文化背景、历史传统等都会对建筑设计产生重要影响。

不同的地域、民族甚至宗教信仰都会对建筑物的外观、材质选择、装饰风格等方面带来不同的要求。

二、地理位置在建筑设计中的重要作用地理位置在建筑设计中扮演着重要的角色,它直接决定了建筑物能否与周围环境相协调、相融合。

首先,地理位置的选择可以影响建筑物的定位与布局。

一个好的地理位置能够为建筑物提供更好的日照、通风和自然景观。

例如,在城市规划中,人们会将住宅区布置在交通便利、生态环境好的地方,同时将工业园区布置在远离居民区、交通便利的位置。

其次,地理位置还对建筑物的功能设计产生着重要影响。

建筑物的功能需要与地理位置相匹配。

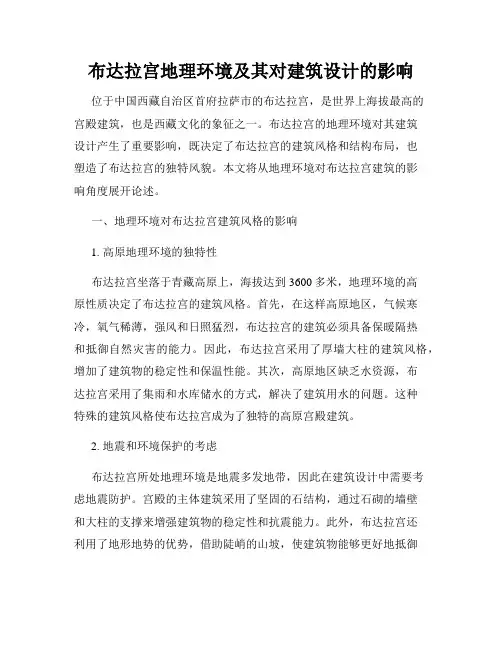

布达拉宫地理环境及其对建筑设计的影响位于中国西藏自治区首府拉萨市的布达拉宫,是世界上海拔最高的宫殿建筑,也是西藏文化的象征之一。

布达拉宫的地理环境对其建筑设计产生了重要影响,既决定了布达拉宫的建筑风格和结构布局,也塑造了布达拉宫的独特风貌。

本文将从地理环境对布达拉宫建筑的影响角度展开论述。

一、地理环境对布达拉宫建筑风格的影响1. 高原地理环境的独特性布达拉宫坐落于青藏高原上,海拔达到3600多米,地理环境的高原性质决定了布达拉宫的建筑风格。

首先,在这样高原地区,气候寒冷,氧气稀薄,强风和日照猛烈,布达拉宫的建筑必须具备保暖隔热和抵御自然灾害的能力。

因此,布达拉宫采用了厚墙大柱的建筑风格,增加了建筑物的稳定性和保温性能。

其次,高原地区缺乏水资源,布达拉宫采用了集雨和水库储水的方式,解决了建筑用水的问题。

这种特殊的建筑风格使布达拉宫成为了独特的高原宫殿建筑。

2. 地震和环境保护的考虑布达拉宫所处地理环境是地震多发地带,因此在建筑设计中需要考虑地震防护。

宫殿的主体建筑采用了坚固的石结构,通过石砌的墙壁和大柱的支撑来增强建筑物的稳定性和抗震能力。

此外,布达拉宫还利用了地形地势的优势,借助陡峭的山坡,使建筑物能够更好地抵御地震的冲击。

布达拉宫建筑设计的这些特点兼顾了防震的安全性和环境保护的需要。

二、地理环境对布达拉宫建筑结构布局的影响1. 基于地势的布局布达拉宫的建筑结构布局充分利用了山地地形,合理规划了整个建筑的空间分布。

布达拉宫主体建筑依山而建,层层递进向上,形成了一种有序且和谐的建筑结构。

这样的布局不仅使得宫殿在山区环境中更加稳固,还优化了空间的利用,使得人们在布达拉宫内可以清晰地感受到山地地形的美妙。

2. 独特的宫殿建筑特色布达拉宫的建筑结构布局也受到了西藏传统宫殿建筑的影响,这与地理环境有关。

布达拉宫采用了“以中轴线为基本构思”的布局方式,以中轴线为界,左右对称地布置了众多厅堂和宫殿,形成了独特的宫廷建筑特色。

中国民居与地理环境、地方风俗的关系我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。

在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。

一、中国北方民居与地理环境中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在陕西、甘肃、河南、山西等黄土地区,当地居民在天然土壁内开凿横洞,并常将数洞相连,在洞内加砌砖石,建造窑洞。

窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

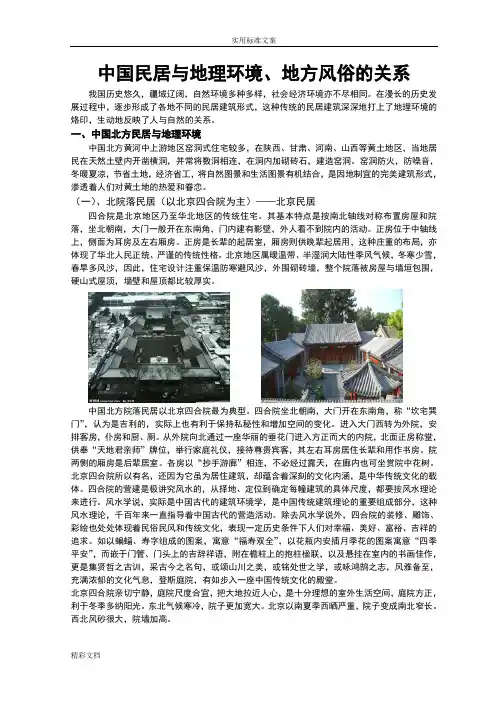

(一)、北院落民居(以北京四合院为主)——北京民居四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。

其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,大门一般开在东南角,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。

正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。

正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。

北京地区属暖温带、半湿润大陆性季风气候,冬寒少雪,春旱多风沙,因此,住宅设计注重保温防寒避风沙,外围砌砖墙,整个院落被房屋与墙垣包围,硬山式屋顶,墙壁和屋顶都比较厚实。

中国北方院落民居以北京四合院最为典型。

四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”,认为是吉利的,实际上也有利于保持私秘性和增加空间的变化。

进入大门西转为外院,安排客房,仆房和厨、厕。

从外院向北通过一座华丽的垂花门进入方正而大的内院,北面正房称堂,供奉“天地君亲师”牌位,举行家庭礼仪,接待尊贵宾客,其左右耳房居住长辈和用作书房。

院两侧的厢房是后辈居室。

各房以“抄手游廊”相连,不必经过露天,在廊内也可坐赏院中花树。

北京四合院所以有名,还因为它虽为居住建筑,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

四合院的营建是极讲究风水的,从择地、定位到确定每幢建筑的具体尺度,都要按风水理论来进行。

地理环境对不同区域建筑风格的影响分析在人类的发展历程中,地理环境一直扮演着重要的角色,特别是在建筑风格的形成过程中更是不可忽视的因素。

地理环境的多样性如山川、气候、土壤等都对不同区域的建筑风格产生了深远的影响。

本文将从地理环境的角度出发,探讨地理环境对不同区域建筑风格的影响。

首先,地理环境对建筑材料的选择有着重要影响。

不同地域的土壤、石块、木材等资源具有差异性,因此在建筑过程中材料的选择会受到地理环境的制约。

例如,在石头资源相对丰富的地区,人们更倾向于采用砖石结构建造厚重的建筑,如欧洲许多古老城堡的建筑风格;而在典型的沙漠地带,人们则倾向于利用沙漠中的沙石等材料耐高温特性,建造适应沙漠气候的特殊建筑风格。

其次,不同地理环境的气候条件也对建筑风格产生了重要影响。

世界各地的气候形式千差万别,如炎热干燥的沙漠气候、温暖湿润的热带雨林气候、寒冷干燥的极地气候等。

在不同气候条件下,人们必须考虑建筑的隔热保温、通风通气等因素,以适应气候的变化。

例如,在炎热的地区,建筑师倾向于选用透气性好的材料,采用阴凉通风的设计,如西班牙的传统白色建筑;而在极寒地区,则需要采用保温材料、加强建筑结构强度,如北欧国家的传统木屋。

此外,地理环境还对建筑形式和布局产生影响。

山地、平原、河流等地理特征,都会直接影响到建筑的形状、布局及结构设计。

以中国为例,古代汉族建筑的风格直接受制于地理环境。

山地地区的土家族使用坡屋顶和高墙,以方便排水和抗震;河流丰富的地区,如扬州等,注重对水利的利用,建筑布局常围绕河流而建,形成独特的水乡风情。

这些例子表明地理环境对建筑形式和布局产生了直接的影响。

最后,地理环境还对建筑风格中的装饰和细节产生影响。

不同地理环境的文化传统和审美观念不同,这种差异在建筑装饰和细节方面表现得尤为明显。

在海洋沿岸地区,建筑通常会运用海洋文化的元素,如船帆形状的屋顶、海藻纹饰等;而在内陆风景秀丽的山区,建筑则常常以自然元素如花卉、鸟类等进行装饰。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

建筑的地理特色探索世界各地的独特建筑风格建筑是一门融合艺术、科学和文化的学科,它不仅代表着一个国家或地区的发展水平,更展示了人类创造力的辉煌。

世界各地的建筑风格各具特色,融合了当地的地理环境、气候条件以及文化背景,形成了独特的地理特色。

本文将探索世界各地的独特建筑风格,通过对比分析,发现地理特色对建筑的影响。

一、亚洲建筑的地理特色亚洲是一个幅员辽阔的大陆,拥有丰富多样的地理条件和文化传统,因此在建筑风格上呈现出多元化的特点。

在中国,传统寺庙和宫殿建筑充分利用了自然地貌,如山水和湖泊,将建筑融入自然之中,形成了独特的山水画卷。

而日本的建筑则注重与室内外环境的融合,使用天然材料与花园景观相结合。

印度的建筑则以寺庙和皇宫为代表,采用鲜艳的色彩和华丽的装饰,展现了印度文化的独特魅力。

二、欧洲建筑的地理特色欧洲是一个文化底蕴深厚的大陆,其建筑风格多样且独特。

希腊古建筑以其精美的细节和对称的结构而闻名,其地中海气候和地理环境影响了建筑的设计。

罗马建筑则以宏伟的尺度和坚固的结构著称,传承了古希腊文化的基础上进一步发展。

法国的古堡和教堂建筑展示了中世纪的风格,它们的设计和构造考虑了当地地理环境和防御需求。

三、非洲建筑的地理特色非洲地理环境多样,包括大漠、草原、山脉等。

在这样的环境下,非洲的建筑风格也多样而独特。

埃及的金字塔是世界上最有名的古代建筑之一,它们位于尼罗河三角洲,利用了当地的地理条件和资源。

南非的索图人住宅则利用了当地的材料和建造技术,包括茅草、木材和粘土,以适应当地的气候和环境需求。

四、北美和南美建筑的地理特色北美和南美的建筑风格也受到地理条件的影响。

美国的传统住宅建筑在设计上考虑了不同地区的气候特点,如南方的木屋和北方的砖石建筑。

而在南美洲,墨西哥的玛雅文化和奇琴伊察文化遗址展现了他们在建筑方面的卓越造诣,体现了其独特的地理特色。

五、大洋洲建筑的地理特色大洋洲是一个由岛屿构成的地区,因此建筑风格主要受到当地的地理环境和可用材料的限制。

住宅与地理环境自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明,可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异,气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

在不同的气候环境中需要建筑物有防雨、耐寒、坚固防风等等特性,起初建筑的外貌仅仅是有建筑的功能而决定的,但随着时代发展与生产力的进步,人们对房屋的审美要求也在不断地演变,最终形成了风格上的差异。

1 传统川西民居川西地处四川盆地,四周群山环抱,生态条件独特,气候条件温暖湿润,川西平原地势低平。

这样的生态条件要求人居环境与之适应,主要体现在通风除湿,地形利用,遮阳保暖等多方面。

同时传统川西民居有着深厚的农耕文化烙印,体现了家庭的伦理秩序、内外区别、生活习俗。

与盆地气候炎热多雨、潮湿阴雾相适应,川西民居追求敞开外露,多外廊,深出檐,屋顶舒展轻巧。

根据地形房屋常分段跌落,木材以熟桐油涂刷,天然木纹,与白墙青瓦、飞檐、大屋脊、方格窗一起成为川西民居的标志符号。

2 徽派建筑主要密集的分布在江南地区,具有代表性城市包括扬州、杭州、金华、景德镇等。

徽派建筑的主要特点是白墙黑瓦,高墙深宅,墙上设有瓦檐。

这些建筑主要是民居,一般占地面积不大,白墙黑瓦是江南建筑色彩上的主要特点,墙上设有瓦檐时有江南的气候特点决定的,江南地区常年阴雨连绵,为了防止雨水顺墙留下形成痕迹而影响白色墙面的美观,给墙头带上了如屋顶一般的小小帽子,让雨水顺着瓦片留下,而不会弄脏墙面,这一非常实用的设计如今成为了徽派建筑最显著的特点。

而高墙深宅则是由于家族聚居的地域传统决定的。

徽派建筑的外部非常简洁,四面都是白色的墙壁,多不开窗,屋顶用黑瓦,整体风格淡雅,在青山绿水的环绕下;在这种烟波浩淼的风景中,粉墙黛瓦的黑白二色最能恰如其分的表现出江南的闲适、安静,灰色的阴霾的天空在黑白二色的强烈的对比下,也显得不再压抑,而是与黑白二色一起,创造出一种如水墨画般“暮霭沉沉楚天阔”的意境。

中国不同地理环境下的住宅建筑教案第一章:引言随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,住宅建筑在中国的城乡地区扮演着至关重要的角色。

由于中国幅员辽阔、地理环境多样,各地的住宅建筑也呈现出丰富多样的特点。

本教案旨在通过研究中国不同地理环境下的住宅建筑,帮助学生们了解中国的地理环境对建筑风格和构造的影响,培养他们对住宅建筑多样性的认知。

第二章:北方地区的住宅建筑在北方地区,由于气候寒冷,住宅建筑通常采用砖木结构,以保持室内温暖。

这类建筑多采用庭院式布局,院落内种植树木以阻挡冷风,形成一个遮风挡雪的环境。

屋檐的设计往往较大,以遮挡阳光和雪水,同时保护建筑物结构。

其中,北京的四合院是一个典型的代表,具有独特的风格。

第三章:南方地区的住宅建筑南方地区的住宅建筑由于气候湿热,通常采用砖木结构,并且注重通风与防潮。

这类建筑常常具有开放式结构,以便于空气流通,并且避免潮湿。

常见的建筑形式包括水上民居和木结构民居,它们在水乡地区广泛分布。

此外,厦门的土楼也是南方地区住宅建筑的代表,其独特的结构设计以及适应台风环境的能力备受瞩目。

第四章:西部地区的住宅建筑西部地区包括青藏高原和戈壁沙漠等地,气候极端且地理环境复杂。

为了适应这些地理条件,住宅建筑通常采用土木结构,以保护建筑物免受地震和风沙的侵扰。

早期的藏族民居和蒙古包就是典型的例子,它们的圆顶设计有助于积累暖气、减少能量损耗。

此外,西部地区的各个民族还有各自独特的住宅建筑风格,如新疆的葡萄园住宅和壮族的木楼等。

第五章:城市化背景下的住宅建筑随着城市化进程的加快,中国的大城市中涌现出了各种创新的住宅建筑。

高层建筑、公寓楼、别墅等不同形式的住宅成为城市人们常见的居住方式。

这类建筑不仅注重室内空间设计和居住舒适度,也需要考虑节能减排、智能化等现代化的要求。

第六章:住宅建筑的可持续发展住宅建筑的可持续发展成为当今社会的重要议题。

中国政府一直在倡导节能减排和绿色建筑的发展。

在住宅建筑领域,提倡使用环保材料、建造节能建筑、开展可再生能源的利用等。

美洲建筑风格多样性与自然环境的融合美洲,这片广袤的大陆拥有丰富多样的自然环境,从北部的寒冷冰雪地带到南部的热带雨林,从东部的广袤平原到西部的崎岖山脉,多样的地理环境孕育出了风格各异的建筑。

这些建筑不仅是人类居住和活动的场所,更是与自然环境相互融合、相互呼应的艺术杰作。

在北美洲,尤其是美国的西部,由于其干燥的气候和广阔的土地,牛仔风格的建筑应运而生。

这种建筑风格通常采用木质结构,外观简洁而实用。

为了应对强烈的阳光和干燥的气候,房屋常常配有宽大的屋檐和遮阳棚,既能保护房屋免受阳光直射,又能在雨天提供遮蔽。

建筑的颜色也多选择与周围土地相近的土黄色或棕色,使其在广袤的沙漠和草原中不显得突兀,仿佛是自然景观的一部分。

而在美国的东部,特别是新英格兰地区,殖民风格的建筑则占据主导。

这些建筑多以砖石为主要材料,屋顶陡峭,窗户较小。

这是因为东部地区气候较为湿润,冬季寒冷多雪,陡峭的屋顶有利于积雪的滑落,减少房屋的压力;较小的窗户则有助于保暖。

建筑周围常常环绕着郁郁葱葱的树木和整齐的草坪,与周围的自然环境和谐共生。

再往南,墨西哥的建筑风格则充满了浓郁的色彩和独特的图案。

受到西班牙殖民和本土文化的双重影响,墨西哥的建筑常常有着华丽的装饰和鲜艳的色彩。

在一些地区,建筑会采用厚重的墙壁和小窗户来抵御炎热的阳光,而内部则会有通风的庭院和喷泉,营造出清凉舒适的环境。

建筑的外观色彩鲜艳,常常以红、黄、蓝等为主色调,与墨西哥热情奔放的文化和灿烂的阳光相得益彰。

在南美洲,巴西的建筑风格展现出了对自然的独特理解和运用。

巴西利亚作为巴西的新首都,其建筑充满了现代主义的风格。

建筑师们充分考虑了当地的气候和地形,设计出了一系列独特的建筑。

例如,国会大厦的造型独特,一高一低的两座碗状建筑分别代表众议院和参议院,中间由一条天桥相连。

整个建筑的设计既考虑了功能需求,又与周围的自然环境相融合,形成了一道独特的风景线。

而在阿根廷,由于其广袤的潘帕斯草原和多样的气候条件,建筑风格也呈现出多样化的特点。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。