《桃花源记》上课

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:52

桃花源记教学课件背景简介《桃花源记》是唐代诗人陶渊明所写的一篇神话小说,是中国文学史上代表作之一。

它讲述了一个在深山中渺无人烟、气候温和、鲜花盛开、水流潺潺的理想乐土——桃花源,以及那里幸福、祥和、纯粹、自由、和谐的生活。

这篇小说通篇倡导了自由、平等、和谐、合作的思想,是一个美好社会的理想蓝图。

教学目标1.了解唐代诗人陶渊明及其代表作《桃花源记》。

2.理解小说的基本情节及其背后所蕴含的思想内涵。

3.把握小说的阅读技巧,培养阅读能力和文学鉴赏能力。

4.培养学生的创新意识和合作精神。

教学内容第一节:了解陶渊明及其文学创作本节课重点介绍唐代诗人陶渊明及其代表作《桃花源记》。

主要内容:•陶渊明的生平及文学成就:出生背景、求学经历,诗文创作及其特点等。

•《桃花源记》的创作背景及主要内涵:介绍小说的内容、主要人物以及思想内涵,让学生初步了解小说。

第二节:解析小说经典情节本节课重点分析小说中的经典情节及其后背含义。

主要内容:•桃花源中的乐土描写:介绍小说中桃花源的描写,让学生感受到其中芳草萋萋、鲜花盛开、清流潺潺、鸟语花香的美好景象,从而领会到主人公的理想。

•与外界生活脱节的桃花源人:介绍桃花源人以及他们的生活状态,引导学生思考一种自给自足的生活是否有可能存在于现实社会中。

•渔翁乐观向上的精神:引导学生重点解读渔翁的精神:不畏苦、不怕难、乐观向上,表明在不同困境中的处置方式和生活态度。

第三节:展开小说主题探究本节课重点探讨小说蕴含的思想内涵与主题。

主要内容:•自给自足的生活——桃花源的理想乐土引导学生思考一个理想的社会是什么样子的,以及如何实现这样的社会。

•和谐、纯洁、自由——桃花源人的思想信仰引导学生进行人本主义的探究,发扬人们本是和谐、纯洁、自由的思想信仰。

第四节:课程设计本节课讲解关于作品的阅读理解和创意表达的讨论。

总结本课程旨在帮助学生了解陶渊明和《桃花源记》的历史背景及其文学成就,并通过深入解析小说中的经典情节和探究其思想内涵,让学生明白这些思想对现实生活的启示和指引,提高学生的思想水平和文学素养,培养学生的创新能力和合作精神。

(完整版《桃花源记》课件一、教学内容二、教学目标1. 理解并掌握文章中的生字词、成语和典故。

2. 领悟文章的主题思想,体会作者对理想生活的追求。

3. 掌握文章的写作特色,提高写作技巧。

三、教学难点与重点重点:文章主题思想的理解和文章写作特色的把握。

难点:对文章中一些重要成语和典故的理解,以及对文章深层含义的挖掘。

四、教具与学具准备教师准备:PPT课件、黑板、粉笔。

学生准备:课本、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个实践情景,引发学生对理想生活的思考,进而导入本节课的学习。

2. 生字词学习:引导学生自主学习,查字典理解生字词。

4. 主题思想探讨:通过讨论和讲解,使学生领悟文章的主题思想。

5. 艺术特色分析:讲解文章的写作特色,如描绘手法、修辞手法等。

6. 例题讲解:分析一道关于文章主题思想和写作特色的例题。

7. 随堂练习:让学生针对本节课所学内容进行练习,巩固知识。

六、板书设计1. 文章桃花源记2. 生字词:①……②……③……3. 段落大意:①……②……③……4. 主题思想:对理想生活的追求5. 艺术特色:描绘手法、修辞手法七、作业设计1. 作业题目:请根据《桃花源记》的内容,写一篇关于理想生活的作文。

答案:略。

答案:①世外桃源:指与现实社会隔绝,环境幽静、生活安逸的地方。

造句:在这个繁华的都市里,很难找到一个世外桃源般的地方。

②怡然自得:形容心情舒畅、自在。

造句:他在公园里散步,脸上洋溢着怡然自得的笑容。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解和随堂练习,让学生掌握了《桃花源记》的基本知识和写作技巧。

课后可以让学生进一步思考:如何将本文的写作特色运用到自己的写作中,以提高写作水平。

同时,鼓励学生在生活中寻找美好,追求理想的生活。

重点和难点解析1. 教学目标中的“理解并掌握文章中的生字词、成语和典故”。

2. 教学难点与重点中的“对文章中一些重要成语和典故的理解,以及对文章深层含义的挖掘”。

《桃花源记》优秀优质教案(通用5篇一、教学内容本教案选自人教版语文八年级下册第四单元《桃花源记》。

教学内容主要包括:课文整体阅读理解,对文章的主题思想、写作特点、语言特色进行分析;对课文中出现的重要词汇、句子进行解析;对文章的文学背景、作者简介进行介绍。

二、教学目标1. 理解课文内容,把握文章主题思想,了解陶渊明对理想生活的追求。

2. 掌握文章的写作特点、语言特色,提高学生对文学作品的鉴赏能力。

3. 培养学生的想象力和创造力,激发学生对美好生活的向往。

三、教学难点与重点教学难点:文章的主题思想、写作特点、语言特色。

教学重点:对课文内容的理解、重要词汇和句子的解析、文学背景和作者简介。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:语文课本、笔记本、文具。

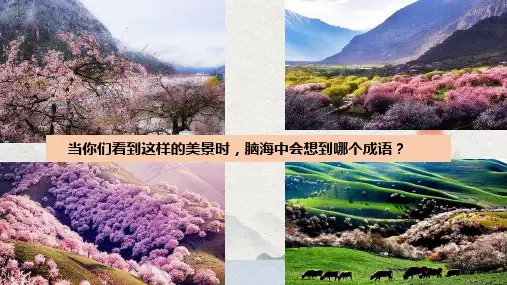

五、教学过程1. 导入:通过展示桃花源的美景图片,引发学生对美好生活的向往,为新课的学习营造氛围。

2. 自主阅读:让学生自主阅读课文,理解文章内容,感受作者的情感。

3. 课堂讲解:a. 对课文进行逐段解析,帮助学生理解文章主题思想。

b. 分析文章的写作特点、语言特色,提高学生的文学鉴赏能力。

c. 解析课文中出现的重要词汇、句子,加深学生对文章的理解。

4. 实践情景引入:让学生设想自己置身于桃花源,描述所见所闻,激发学生的想象力和创造力。

5. 例题讲解:选取一道课后习题,进行详细讲解,指导学生解题思路。

6. 随堂练习:布置一道课堂练习题,让学生当堂完成,巩固所学知识。

六、板书设计1. 文章主题思想:追求理想生活2. 写作特点:描绘优美景色,表达作者情感3. 语言特色:优美、朴实、生动4. 重要词汇、句子解析七、作业设计1. 作业题目:a. 根据课文内容,绘制一幅桃花源的插图。

b. 仿写一篇以“我的理想生活”为主题的作文。

2. 答案:a. 插图:根据课文描述,展现桃花源的美景。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:a. 推荐阅读陶渊明的其他作品,了解其创作风格。

(完整版《桃花源记》公开课课件一、教学内容本节课我们将深入解读《桃花源记》这篇脍炙人口的文言文。

该文选自教材第七章《世说新语》中的第一节,详细描述了主人公渔夫偶然发现的世外桃源,以及他在那里的所见所闻。

二、教学目标1. 理解并掌握《桃花源记》的基本情节和主题思想。

2. 分析文言文的语言特点,提高学生对文言文阅读和翻译的能力。

3. 培养学生的文学素养,激发他们对古典文学的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:文言文的翻译和理解,特别是对一些生僻字词和句式的掌握。

教学重点:《桃花源记》的主题思想和表达方式,以及文言文的语言特点。

四、教具与学具准备1. 教师准备:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学生准备:教材、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅美丽的山水画,引导学生想象一个远离尘世纷扰的世外桃源,进而引出《桃花源记》。

2. 课文朗读:让学生齐读课文,感受文言文的韵味,同时纠正发音和语调。

3. 内容解读:分析课文中的生僻字词、句式和表达方式,讲解课文的基本情节和主题思想。

4. 例题讲解:选取课文中的典型例句,详细讲解句式和翻译方法。

5. 随堂练习:让学生翻译课文中的句子,并进行现场指导。

6. 小组讨论:分组讨论《桃花源记》中所描绘的世外桃源与现实社会的对比,探讨作者的创作意图。

六、板书设计1. 课文《桃花源记》2. 重点字词:世外桃源、渔夫、太守、遍历、绝境、鸡犬相闻等。

3. 情节概括:发现桃花源、渔夫的经历、告别桃花源。

4. 主题思想:反映人们对美好生活的向往和对现实社会的批判。

七、作业设计1. 作业题目:翻译课文中的指定句子,并写出《桃花源记》的主题思想。

2. 答案示例:略。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过解读《桃花源记》,使学生了解了文言文的魅力,提高了阅读和翻译能力。

课后,教师应关注学生的作业完成情况,及时发现问题并进行针对性的辅导。

同时,鼓励学生在课后阅读其他经典文言文作品,进一步拓展文学素养。

(完整版《桃花源记》公开课课件一、教学内容本节课选自教材《语文》八年级下册,具体内容为《桃花源记》。

该篇文章为东晋时期陶渊明所著,描绘了一个理想化的世外桃源。

教学内容主要包括:文章背景介绍、生字词解析、文章结构分析、主题思想探讨及文学手法鉴赏。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握《桃花源记》的生字词、句式及文章结构,理解文章主题思想。

2. 过程与方法:培养学生通过阅读、分析、讨论等方式,提取关键信息,提高文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对美好生活的向往,培养学生热爱自然、尊重传统文化的情感。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文章的文学手法鉴赏,如对偶、排比、设问等。

2. 教学重点:文章主题思想的探讨,以及对文章结构的分析。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、《桃花源记》课文朗读音频、课外拓展阅读材料。

五、教学过程1. 导入:通过播放《桃花源记》课文朗读音频,让学生初步感受文章的美感,引入课堂。

2. 背景介绍:简要介绍作者陶渊明及其创作背景,帮助学生理解文章。

3. 生字词解析:讲解文章中的生字词,让学生掌握基本知识。

5. 主题思想探讨:通过小组讨论,让学生深入理解文章主题思想,即对美好生活的向往。

6. 文学手法鉴赏:结合文章实例,讲解对偶、排比、设问等文学手法,提高学生的文学鉴赏能力。

7. 随堂练习:设计相关练习题,检验学生对文章内容的掌握。

六、板书设计1. 黑板左侧:文章结构图、生字词列表。

2. 黑板右侧:主题思想、文学手法及实例。

七、作业设计1. 作业题目:(1)熟读课文,背诵文章。

(3)举例说明文章中的文学手法,并分析其作用。

2. 答案:(1)课文见教材。

(2)文章主题思想:对美好生活的向往。

(3)文学手法:对偶、排比、设问等。

作用:增强文章表现力,使文章更具艺术魅力。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐学生阅读陶渊明的其他作品,如《归园田居》、《饮酒》等,进一步了解作者的思想风格。

《桃花源记》优秀课件教学课件一、教学内容教材章节:《桃花源记》详细内容:本课主要讲述了一个渔夫偶然发现一个与世隔绝的理想社会——桃花源,并描述了他与桃花源中人们的生活情景。

文章通过对桃花源的描绘,表达了对理想生活的向往和对现实生活的不满。

二、教学目标1. 学生能够理解并背诵《桃花源记》的内容。

2. 学生能够掌握文中的重点字词和句式。

3. 学生能够分析并评价桃花源的理想性及其对现实生活的启示。

三、教学难点与重点难点:理解并运用文中的重点字词和句式。

重点:分析并评价桃花源的理想性及其对现实生活的启示。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔学具:课本、笔记本、文具盒五、教学过程1. 实践情景引入:让学生想象自己是一个渔夫,偶然发现了一个与世隔绝的理想社会,引导学生思考理想社会的特点。

2. 阅读理解:让学生阅读《桃花源记》,并回答相关问题,如:桃花源在哪里?桃花源中的人们生活如何?3. 字词解析:解释文中的重点字词和句式,如“世外桃源”、“捕鱼为业”等。

4. 翻译练习:让学生翻译文中的重点句子,加深对文意的理解。

5. 分析讨论:让学生分析桃花源的理想性及其对现实生活的启示,引导学生思考并表达自己的观点。

6. 随堂练习:让学生完成相关的练习题,巩固所学内容。

六、板书设计板书内容:《桃花源记》板书结构:1. 桃花源的位置和特点2. 桃花源中人们的生活情景3. 桃花源的理想性及其对现实生活的启示七、作业设计1. 题目:请根据《桃花源记》的内容,写一篇关于你心中的理想社会的短文。

答案:略答案:略八、课后反思及拓展延伸拓展延伸:让学生进一步阅读其他有关理想社会的文章,如《乌托邦》、《理想国》等,并比较它们的异同,从而更好地理解理想社会的概念。

重点和难点解析1. 实践情景引入:如何引导学生从现实生活进入《桃花源记》所描绘的理想世界,激发学生的想象力和兴趣。

2. 阅读理解:如何确保学生准确理解《桃花源记》的内容,包括对文中细节的把握和对主旨大意的领会。

【课时布置】三课时。

第一课时〖教学目的〗1、朗读课文,熟悉课文内容。

2、掌握本文的重点字词,能读懂课文大意。

〖教学重点〗朗读课文,根据课文注释读懂课文大意。

〖教学难点〗理解文言文中的一词多义、一义多词、古今异义、省略成分等复杂的语言现象。

〖教学设想〗通过读课文,根据书下注释读懂课文、同学间互相进行试讲的方法,学生基本在指导下自学课文。

〖教学过程〗教师介绍:今天咱们来认识中国古代东晋时一位杰出的诗人,陶渊明。

他生于东晋后期,经历了晋宋易代的变化,当时政治黑暗,兵连祸结,民不聊生。

他少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。

少年起就经历了许多政治上的纷扰,出仕到辞官归隐更是遇到了晋宋易代的变化,他对社会的动乱和官场的丑恶的和不满的。

“不肯为五斗米折腰”。

归隐后,安贫乐道,乐天知命,清高自赏,消极遁世,多写田园风光,文风清新质朴,恬淡自然,简洁含蓄而又富有韵味。

历代都有很多人为陶渊明的诗文作注,其人数仅次于杜甫。

二、解题三、朗读课文朗读要求:1、读得清楚:句读分明,节奏合理。

2、读得流畅:语句流利、音韵铿锵、四、检查学生的朗读情况,并强调局部字词的读音生字:俨然、阡陌、垂髫、怡然、邑人、郡下、诣、骥、津多音字:豁然、衣着、间隔、舍、语、属答还遂通假字:要—邀一词多义:志、寻、遂一义多词:悉、并、具、咸、皆古今异义:妻子、无论、交通、绝境、间隔五、学生两人一组,参照书下注释疏通文意,之后请几位学生起立说课文大意,老师和其他学生倾听并纠正他们翻译得不够准确的地方六、作业1、读课文三遍;2、整理课堂上找出的几种文言文的语言现象,写在作业本上。

第二课时〖教学目的〗1、学习课文以渔人的行踪为顺序,详略得当地叙述他的所见所闻的记叙方法。

2、学习巩固关于句子成分的省略、古今异义的区别以和一词多义等古汉语知识。

〖教学重点〗2、巩固古汉语知识。

〖教学难点〗理解桃花源这一社会理想的实际意义。

〖教学设想〗用指导自学、学生试讲、启发讨论的方法进行教学,注意培养学生的自学能力。

(完整版《桃花源记》公开课课件一、教学内容本节课选自教材《语文》八年级下册,具体内容为《桃花源记》。

本文主要讲述了晋代一个渔人偶然发现一个与世隔绝的理想境地——桃花源,及之后再去寻找却未能找到的故事。

文章通过描绘桃花源的美景和居民的生活,表达了人们对理想生活的向往。

二、教学目标1. 能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,把握文章主题。

2. 学习文章的写作手法,如对比、衬托、描写等,提高写作能力。

3. 培养学生的审美情趣,激发他们对美好生活的追求。

三、教学难点与重点1. 教学难点:理解文章的主旨,体会作者表达的情感。

2. 教学重点:掌握文章的写作手法,提高阅读和写作能力。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅桃花源的美景图片,激发学生的兴趣,引出本节课的内容。

2. 朗读课文:让学生齐读课文,体会文章的语言美,理解文章内容。

3. 讲解课文:分析文章的写作手法,如对比、衬托、描写等,讲解重点词语和句子。

4. 实践情景引入:让学生设想自己发现了一个世外桃源,描述所见所感。

5. 例题讲解:分析一道关于文章写作手法的题目,指导学生答题技巧。

6. 随堂练习:让学生运用所学知识,完成一道关于文章写作手法的练习题。

六、板书设计1. 《桃花源记》2. 主要内容:渔人发现桃花源、桃花源美景、居民生活、再寻桃花源3. 写作手法:对比、衬托、描写七、作业设计1. 作业题目:请运用本节课所学的写作手法,描绘一个你心中的理想境地。

2. 答案:略八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课教学过程中,注意引导学生理解文章主题,培养他们的审美情趣。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读其他关于世外桃源的文章,了解不同作者对理想生活的描绘,提高阅读兴趣。

重点和难点解析1. 教学内容的详细解读;2. 教学目标的具体设定;3. 教学难点与重点的明确;4. 教学过程中的实践情景引入和例题讲解;5. 板书设计的关键要素;6. 作业设计的针对性和拓展性;7. 课后反思与拓展延伸的实际操作。

语文公开课陶渊明《桃花源记》教学设计(优秀6篇)《桃花源记》教案篇一教学目标:1、朗读、背诵课文。

2、理解积累一些文言实词。

3、认识作者通过描写“世外桃源"所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。

教学重点:(1)朗读、背诵文言文。

(2)理解积累一些文言实词。

(3)把握文章的叙事线索。

教学难点:认识作者通过描写“世外桃源"所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。

第一课时教学过程:一、导入新课同学们学过“世外桃源”这个成语吗?它就出自我们即将学习的课文《桃花源记》,这个成语是晋朝陶渊明在《桃花源记》一文中所描述的一个与世隔绝的,不遭战祸的安乐而美好的地方。

现在我们一起跟着渔人到这个世外桃源去看看。

二、作者简介陶渊明生于东晋末朝,出身于没落的地主官僚家庭。

他少时胸怀大志,博学能文,任性不羁。

当时社会动乱不安,他有志不得展。

做过小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此过着远离官场的隐居生活。

本文写于陶渊明已经五十七岁的时候,他不满黑暗的政治现实,同时由于他和农民接近,理解他们追求理想社会的愿望,所以写了这篇记和诗。

三、感知课文1、学生自由朗读课文,通过文中注释及工具书解决文中的生字,力求做到准确地朗读课文。

2、教师范读课文,边读边指出须注意的字词读音。

便舍(she3)船豁(huo4)然开朗屋舍(she4)俨(yan3)然阡陌(qian1mo4)衣着(zhuo2)黄发(fa4)垂髫(tiao2)怡(yi2)然要通邀读yao1意为邀请咸(xian2)间(jian4)隔魏(wei4)晋郡(jun4)下诣(yi4)刘子骥(ji4)3、学生自由朗读后分男女朗读。

4、学生结合注释初步理解课文内容,准备开展理解活动。

四、我译大家评1、一个同学翻译一个句子,其他同学听后做评论,看翻译得好不好,若发现不足或有不同意见,可以说出自己的意见。

2、复习翻译文言文的方法:A、通过加字换字的方法。

《桃花源记》公开课课件(完整版)一、课程目标1. 了解《桃花源记》的背景和作者陶渊明。

2. 领悟《桃花源记》中描绘的理想社会和人物形象。

3. 掌握《桃花源记》中的写作手法和艺术特色。

4. 提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏水平。

二、课程内容1. 《桃花源记》背景介绍《桃花源记》是东晋时期文学家陶渊明创作的一篇散文,讲述了一个渔夫偶然发现一个与世隔绝的理想社会——桃花源的故事。

这篇作品表达了陶渊明对美好生活的向往和对现实社会的批判。

2. 作者陶渊明简介陶渊明(365427),字元亮,号靖节,东晋时期文学家、政治家。

他曾任江州刺史、彭泽县令等职务,后因不满官场腐败,辞官归隐。

陶渊明以诗、文、赋、辞著称,作品多反映了他对美好生活的追求和对现实社会的批判。

3. 《桃花源记》故事梗概故事讲述了渔夫武陵人偶然发现桃花源的过程。

他在一次捕鱼时,误入桃花林,发现一个与世隔绝的理想社会。

这里的人们过着安居乐业的生活,没有战乱、贫困和疾病。

渔夫在这里逗留了几天,感受到了这里的美好。

然而,当他再次寻找桃花源时,却怎么也找不到。

4. 《桃花源记》人物形象分析(1)渔夫:故事的叙述者,代表现实世界中的普通人。

他向往美好,勇于探索,但最终未能实现自己的理想。

(2)桃花源人:代表理想社会中的居民,他们勤劳、善良、热情,过着无忧无虑的生活。

5. 《桃花源记》写作手法和艺术特色(1)运用对比手法,突出现实社会的黑暗与桃花源的宁静美好。

(2)通过渔夫的视角,展示桃花源的全貌,增加故事的真实性。

(3)运用象征手法,将桃花源象征为理想社会,表达作者对美好生活的向往。

(4)语言优美,富有诗意,使作品具有很高的艺术价值。

三、课堂活动1. 学生分组讨论《桃花源记》的主题和寓意。

2. 分析《桃花源记》中的写作手法和艺术特色。

3. 模仿《桃花源记》的写作手法,创作一篇关于理想社会的短文。

4. 观看《桃花源记》的相关影视作品,感受作品的艺术魅力。

四、课后作业1. 阅读陶渊明的其他作品,如《归园田居》、《饮酒》等,了解他的创作风格和思想。

《桃花源记》(完美版课件一、教学内容本节课我们将学习《桃花源记》。

该篇文章选自人教版语文八年级上册第四单元,主要讲述了主人公武陵渔夫偶然发现一个与世隔绝的理想境地——桃花源,以及他在那里的所见所闻。

二、教学目标1. 理解文章的主题思想,了解作者对理想生活的追求。

2. 掌握文章的生僻字词,提高阅读理解能力。

3. 分析文章的写作手法,培养审美情趣。

三、教学难点与重点难点:理解文章中的寓言意义,体会作者对美好生活的向往。

重点:掌握文章的生僻字词,分析文章的写作手法,提高阅读理解能力。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、黑板、粉笔学具:教材、笔记本、字典五、教学过程1. 导入:通过展示一幅美丽的山水画,引导学生想象一个与世隔绝的理想境地,进而引出《桃花源记》。

2. 课文朗读:让学生齐读课文,感受文章的语言美。

3. 课文解析:a. 了解作者陶渊明及其创作背景。

b. 讲解生僻字词,如:桃源、幽僻、豁然等。

c. 分析文章结构,了解武陵渔夫发现桃花源的过程。

d. 讲解文章中的寓言意义,体会作者对美好生活的向往。

4. 例题讲解:分析文章中的一段描写,让学生体会作者运用的修辞手法。

5. 随堂练习:让学生仿写一段描绘理想境地的文字,运用所学修辞手法。

七、作业设计1. 作业题目:以“我心中的桃花源”为题,写一篇短文。

答案:无固定答案,要求内容充实,表达真情实感。

2. 拓展延伸:阅读陶渊明的其他作品,了解他的创作风格,进一步体会他的理想生活。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解《桃花源记》,让学生了解了作者对美好生活的向往,同时提高了他们的阅读理解能力。

在今后的教学中,要注重引导学生发挥想象,培养他们的审美情趣。

还可以通过阅读陶渊明的其他作品,让学生更全面地了解这位诗人,提高他们的文学素养。

重点和难点解析1. 文章生僻字词的掌握。

2. 理解文章的寓言意义。

3. 分析文章的写作手法。

4. 课后作业设计与拓展延伸。

一、文章生僻字词的掌握1. 桃源:指一个美丽的世外桃源,寓意理想境地。

《桃花源记》完整版优质课件.一、教学内容本节课我们将学习《桃花源记》。

该篇文章选自人教版语文八年级上册第四单元,详细内容主要围绕陶渊明笔下的世外桃源展开,通过描述一个渔夫偶然发现的理想社会,展现了作者对美好生活的向往和对现实的不满。

二、教学目标1. 理解文章的主题思想,把握作者对理想社会的追求。

2. 掌握文章的文学特色,如寓言、象征等手法,提高文学鉴赏能力。

3. 学会运用课文中的词汇和句式,提高写作水平。

三、教学难点与重点1. 教学难点:理解文章中的寓言、象征等文学手法,把握作者的情感态度。

2. 教学重点:词汇、句式的学习和运用,以及对文章主题思想的探讨。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅美丽的山水画,引发学生对世外桃源的想象,进而导入本节课的学习。

2. 新课导入:带领学生阅读课文,了解文章背景,理解文章大意。

3. 课文解析:详细讲解课文,分析文章结构、寓言、象征等手法,引导学生理解作者情感。

4. 例题讲解:针对文章中的重点、难点,设计例题进行讲解,帮助学生巩固所学知识。

5. 随堂练习:布置与课文相关的练习题,让学生及时检验学习成果,提高课堂效果。

六、板书设计1. 板书《桃花源记》2. 板书内容:作者:陶渊明主题:世外桃源重点词汇:怡然自得、豁然开朗、鸡犬相闻等重点句式:遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

七、作业设计1. 作业题目:(2)分析文章中的寓言、象征等手法,举例说明。

(3)运用课文中的词汇和句式,仿写一段描述美好景色的文字。

答案:(1)文章主题思想:通过对世外桃源的描绘,表达了作者对美好生活的向往和对现实的不满。

(2)示例:文章中的寓言、象征手法如渔夫发现桃花源的过程,象征人们在追求美好生活中的探索与发现;桃源中的景色和居民,象征理想社会的和谐美好。

(3)示例:在那片美丽的山谷里,阳光透过树叶洒在大地上,形成斑驳的光影。

《桃花源记》教案精选7篇《桃花源记》教案篇一教学目标:1、朗读课文,把握文章内容。

2、展开想象,品味桃源胜境。

3、联系背景,感悟作者思想。

教学重点:研读课文,整体把握文章内容。

教学难点:理解作者笔下的社会理想及作者寄托的思想感情教学过程:一、导入:有位英国文学家说过这样一句话:“一个热爱生活的人即便是在最痛苦的时候也能找到美好的因素。

”同学们往往也有这种体验:当你遇事不顺时,当你心烦意乱、郁闷低沉时,你会去想一些开心的东西。

生活在东晋的著名诗人陶渊明,他的生活充满坎坷磨难,但他却把希望寄托在美好的憧憬之中,今天,就让我们一起走进《桃花源记》,走进陶渊明笔下的那方世外桃源。

二、了解作者:陶渊明,东晋诗人。

名潜,字元亮。

少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。

但由于当时社会不安,他空有才智却难以施展。

他曾做过小官,因“不为五斗米折腰”,弃官回乡从此过起了田园式的隐居生活。

后人称其为“靖节先生”。

三、读文感知1、初读课文(1)学生初读,边读边用笔画出不能读准的字音、不能正确断句的地方及不好把握感情的语句,可以结合注释跟同桌或在小组内交流,互相指证。

(出示字词检测)(2)随机抽查学生初读的情况,全班同学当评委,从字音、断句和是否读出感情作为标准。

2、配乐范读:感知文章内容、感受文章魅力3、再读课文:学生自读,结合注释、工具书自行翻译,组内交流自学过程中不能解决的问题,若仍不懂,则举手问老师,全班同学一同解决。

教师注意点拨。

四、品读赏析:屏显“桃源访谈”:同学们,陶渊明笔下的桃花源美不美?你们想不想到桃花源?现在啊,这间教室就是桃花源,你们都是桃花源的村民,我呢,是电视节目主持人。

我们下面穿过时空隧道,来到一千六百多年前的东晋时代的桃花源中,现在我对村民现场采访。

然后教师以主持人的身份采访了以下问题:1、能为观众朋友介绍一下你们桃花源的自然环境吗?2、请问你们是怎么来到这里的?3、你能对我们观众朋友说说你们桃花源居民的风俗习惯吗?4、在节目的最后,请桃花源的村民用一句话概括一下桃花源的特点或你们的感受。

(完整版《桃花源记》公开课课件一、教学内容本节课我们将学习《桃花源记》这一篇文章。

该文章选自教材的第四章,详细内容主要描述了主人公偶然发现一个与世隔绝的理想境地——桃花源,以及他在那里的所见所闻。

通过对文章的学习,让学生了解我国古代文人对于理想生活的追求,提高他们的文学素养。

二、教学目标1. 知识目标:掌握《桃花源记》的故事情节,理解文章的主题思想,认识生词、成语、典故等。

2. 技能目标:培养学生朗读、分析、讨论的能力,提高文学鉴赏水平。

3. 情感目标:激发学生对美好生活的向往,培养学生的爱国情怀。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文章中一些生僻字的读音和书写;对文章深层含义的理解。

2. 教学重点:把握文章的主题思想,体会作者的创作意图。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅桃花盛开的图片,引发学生对美好事物的想象,进而导入本节课的学习内容。

2. 朗读:让学生齐读课文,感受文章的韵律美,同时纠正部分学生的发音错误。

3. 讲解:对文章进行逐段解析,分析文章的主题思想、人物形象、艺术特色等。

4. 例题讲解:针对文章的重点、难点,设计典型例题,帮助学生深入理解文章。

5. 随堂练习:让学生结合例题,进行课堂练习,巩固所学知识。

6. 讨论与分享:组织学生分组讨论,分享对文章的理解和感悟,培养学生的合作精神。

六、板书设计1. 文章《桃花源记》2. 重点词语:世外桃源、渔人、仙境、追求等。

3. 文章结构:发现桃花源——描述桃花源——离开桃花源——再寻桃花源。

4. 主题思想:对美好生活的向往与追求。

七、作业设计1. 作业题目:(1)熟读课文,背诵自己喜欢的段落。

(2)用自己的话复述文章的故事情节。

(3)分析文章中的人物形象,谈谈自己的看法。

2. 答案:(1)见教材附录。

(2)见教材附录。

(3)见教材附录。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐学生阅读陶渊明的其他作品,了解他的生平事迹,深入体会其文学价值。