精耕细作生产模式

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:17

精耕细作的农业生产模式的形成摘要精耕细作的农业生产模式是一个注重土壤管理、种植技术和资源利用的现代化农业模式。

本文将介绍精耕细作的定义、特点、形成因素以及对农业生产的影响。

通过深入了解精耕细作的农业生产模式,可以促进农业的可持续发展。

1. 精耕细作的概念精耕细作是一种注重土壤管理、种植技术和资源利用的农业生产模式。

它以最大限度地利用土地和资源,提高农作物的产量和质量为目标,同时保护环境和生态系统的完整性。

2. 精耕细作的特点精耕细作的特点包括:•土壤管理:精耕细作注重土壤改良和保护,通过施肥、灌溉、病虫害防治等措施,保持土壤的肥力和结构。

•种植技术:精耕细作采用先进的种植技术,如精确耕种、合理施肥、密植栽培等,以提高农作物的产量和抗性。

•资源利用:精耕细作合理利用水、肥料、农药等资源,减少浪费,降低环境污染。

•生态环境保护:精耕细作注重生态环境保护,通过合理种植轮作、生物防治等手段,维护农业生态系统的平衡。

3. 精耕细作的形成因素精耕细作的形成与以下因素密切相关:3.1 科技进步科技进步的推动使得精耕细作得以实现。

先进的农业机械、精准的肥料施用技术、先进的遥感监测技术等,为精耕细作提供了技术保障。

3.2 需求和市场变化随着人口增长和市场需求的不断变化,传统农业无法满足人们对农产品质量和数量的要求。

精耕细作作为一种现代化农业模式,能够提供高质量的农产品,满足市场需求。

3.3 资源短缺和环境压力资源短缺和环境压力使得传统农业模式不再适用。

精耕细作作为一种高效的农业生产模式,能够最大程度地利用土地和资源,降低环境污染。

4. 精耕细作对农业生产的影响精耕细作对农业生产产生了积极的影响:•提高了农作物的产量和质量,满足了市场需求。

•减少了农业的资源浪费,提高了资源利用效率。

•保护了土壤和生态环境,维护了农业生态系统的平衡。

•增加了农民的收入和就业机会,改善了农村经济发展。

5. 结论精耕细作的农业生产模式作为一种注重土壤管理、种植技术和资源利用的现代化农业模式,对农业生产具有重要影响。

精耕细作农业生产模式的形成及古代的土地制度12020年4月19日★高三历史一轮复习学案经济史第1讲古代中国的农业编制人:丁健; 审核人:董作进【课标要求】知道古代中国农业的主要耕作方式和中国古代土地制度的基本形态。

了解古代中国农业经济的基本特点。

【知识梳理】一、精工细作农业生产模式的形成(从生产力角度讲述中国古代工具水利耕作方式等)(一)、农业的起源1、原始农业的起源:由向发展。

2、地域差异:(1)中国农耕经济最早在流域和流域形成规模。

(2)形成的格局。

3、家畜饲养业的发展:(二)、农业生产工具的改进—-从耒耜到曲辕犁1、以耒耜为主要工具进行生产的时代(1)原始农业的耕作方式是 ,主要使用工具有。

(2)进入文明时代,主要使用工具有22020年4月19日商周时期的使用的工具状况是2、铁农具的使用: 时期,铁农具成为主要的生产工具。

3、牛耕技术(1)出现时间: (2) 时期,铁犁用于牛耕;(3) 时期,人们创造了 ,自此以后,牛耕得到广泛的推广。

4、曲辕犁(1)出现的时间: ,主要适用地区:(2)特点:(3)出现的意义:5、灌溉工具主要有: 、。

(三)、水利设施的逐渐完善1、大禹治水的传说反映了什么问题?2、著名的水利工程(1)春秋战国时期有:(2)西汉时期有:(3)黄河的治理:(4)地方特色的水利工程:在新疆是。

3、中国古代治水经验的总结:(四)、农业生产方式的进步——从千耦其耘到个体农耕1、千耦其耘(1)出现时期: (2)产生原因:32020年4月19日(3)特点:2、自耕农经济(1)产生原因:(2)产生时期:(3)特点:(4)评价:①积极:②局限:〖思考〗概括归纳中国古代农业经济的基本特点?二、中国古代的土地制度(从生产关系上讲述古代生产资料----土地所有制和人与人关系的变化)(一)、古代土地制度演变1、原始社会:2、商周时期:井田制(1)性质:(2)内容(或特点):(3)发展历程:A、 B、C、 D、42020年4月19日(4)瓦解原因:▲井田制与分封制:井田制是商周社会的经济基础,分封制是与之相适应的上层建筑,两种制度都适应了当时生产力发展的水平3、战国以后:以私有制为主体的多种土地所有制形式▲土地国有制:所有权属于国家,称为”公田”或”官田”,由国家经营或用于封赏和对百姓授田。

第1课精耕细作农业生产模式的形成一、背景介绍近年来,随着人口的不断增长和对农业产品质量要求的提高,农业生产模式也在不断演变和发展。

其中,精耕细作农业生产模式逐渐成为农业发展的主流方向。

本文将从精耕细作的概念、形成原因以及优势等方面对该农业生产模式进行深入探讨。

二、精耕细作的概念精耕细作是指在农业生产中,通过运用先进的技术和管理手段,最大限度地发挥土地资源的效益,从而提高生产力和农作物的产量和品质。

它强调精细化的管理和科学化的农业技术应用,以减少浪费和损失,提高产量和效益。

三、形成原因1. 需求变化随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,人们对农产品的质量和品质要求越来越高。

传统农业生产模式无法满足这一需求,因此农业生产模式的升级迫在眉睫。

2. 新技术的应用随着科学技术的进步,农业科技手段也得到了快速发展。

精耕细作农业生产模式的形成离不开现代化的农业生产工具和技术的应用,如农机化作业、遥感技术、精准农业等,这些技术手段的应用大大提高了农产品产量和质量。

3. 农业可持续发展需求传统农业生产模式往往存在着高耗能、高水耗、高化肥农药使用等问题,难以实现农业的可持续发展。

而精耕细作农业生产模式更为注重资源的合理利用和环境的保护,能够更好地满足农业可持续发展的要求。

四、精耕细作的优势精耕细作农业生产模式的形成带来了诸多优势: 1. 提高土地利用效率:通过精细化管理和科学化技术应用,充分发挥土地资源的潜力,提高土地的利用效率。

2. 提高农产品品质:精耕细作注重农作物的细致管理,使得农作物的品质得以提高,能够更好地满足市场需求。

3. 减少资源浪费:精耕细作通过合理施用农药、化肥等资源,减少资源浪费,同时减少对环境的污染。

4. 推动农业可持续发展:精耕细作模式的应用,可以最大限度地满足农业可持续发展的要求,保护土地资源和生态环境。

五、发展现状和趋势目前,精耕细作农业生产模式已经在全球范围内得到广泛应用。

从美国的精准农业到欧洲的有机农业,不同国家和地区都在积极推行这种生产模式。

精耕细作农业生产模式形成介绍精耕细作农业生产模式是一种注重农田管理和农业生产细节的耕作方式。

它强调通过精确的土壤管理、科学的种植方式和高效的农业管理手段,最大限度地提高耕地的产出和质量。

这种种植模式在现代农业中得到越来越广泛的应用。

本文将讨论精耕细作农业生产模式的特点、形成过程以及对农业生产的影响。

特点精耕细作农业生产模式具有以下几个显著特点:1.注重土壤管理:精耕细作农业生产模式着眼于土壤质量的提升,通过合理的施肥、耕作和灌溉等手段,保持土壤的肥力和水分含量,为农作物的生长创造良好的环境。

2.科学种植方式:这种种植模式倡导科学的种植方式,包括合理的间隔、适宜的密度和正确的种植季节等。

通过精确的种植方式,可以减少病虫害的发生,并提高作物的产量和质量。

3.高效农业管理:精耕细作农业生产模式注重高效的农业管理手段,包括耕地的分区种植、灌溉和施肥的精确控制,以及及时的病虫害防治等。

这些管理手段能够最大限度地提高农业生产效益,降低成本。

形成过程精耕细作农业生产模式的形成是一个逐渐积累和发展的过程。

它主要经历了以下几个阶段:1.知识传播和引进:精耕细作农业生产模式最早是由发达国家引进和推广的。

这些国家在农业科学研究和农业技术发展方面处于领先地位,他们通过各种途径将先进的种植技术和管理经验传播到其他地区。

2.土地资源整合:在精耕细作农业生产模式的推广过程中,往往需要对土地资源进行整合。

这包括合理规划农田的使用方式、调整土地结构、提高土地利用率等。

通过土地资源整合,可以提供更广阔的耕地,为精耕细作农业提供更多发展空间。

3.技术创新和改进:精耕细作农业生产模式的形成离不开技术的创新和改进。

耕作机械化、精确的施肥技术、水肥一体化技术等都为精耕细作农业的发展提供了重要的支持。

同时,农业科技的不断进步也为精耕细作农业提供了更多的选择和可能性。

影响精耕细作农业生产模式对农业生产的影响是多方面、深远的。

1.提高产量和质量:通过精确的土壤管理、科学的种植方式和高效的农业管理手段,精耕细作农业能够大幅度提高农作物的产量和质量。

精耕细作农业生产体系的形成概述精耕细作农业生产体系是指在农业生产过程中,采用精细化的管理手段,通过科技创新和技术进步,实现农业生产的高效、持续、可持续发展的一种模式。

它注重利用科技手段提升农业生产效率,减少资源浪费,保护环境,促进农业可持续发展。

形成背景精耕细作农业生产体系的形成是由农业生产中的一系列挑战推动而来。

传统农业生产模式常常存在高耗能、低效率、土地资源浪费等问题,不利于农业可持续发展。

随着人口的增长和经济的发展,对农产品的需求也在不断提升,因此,改革传统农业生产模式迫在眉睫。

技术进步的推动精耕细作农业生产体系的形成得益于技术的进步。

随着信息技术、互联网、大数据等技术的广泛应用,在农业生产中,出现了诸如智能农机、无人机、传感器等农业智能化设备的使用。

这些技术的应用可以实现土地利用、灌溉、施肥等环节的精确管理,提高农业生产效率,降低生产成本。

资源利用的优化精耕细作农业生产体系注重资源的合理利用。

在传统农业生产中,常常出现耕地过度开垦、化肥、农药过量使用等问题,不仅浪费资源,还对环境造成了污染。

而精耕细作农业通过科技手段,利用土壤检测、农田精准施肥等技术,实现对土地、水和肥料的科学管理,达到资源的最优利用,减少浪费。

环境保护的重视精耕细作农业生产体系的形成也是为了保护环境。

农业生产常常使用农药、化肥等化学物质,对环境产生负面影响。

而精耕细作农业采用有机农业技术和无化学农药的防治方法,注重生态环境的保护,降低农业对环境的负面影响。

农业可持续发展的实现精耕细作农业生产体系的形成,能够为实现农业的可持续发展提供有力支撑。

通过优化资源利用、保护环境、提高生产效率,精耕细作农业可以实现农业生产的稳定发展,同时还能够提高农产品的质量和安全性,满足不断增长的人口对食品的需求。

综述精耕细作农业生产体系的形成受到技术进步、资源利用优化和环境保护的推动,它的出现是农业生产模式的一次革新。

通过采用精细化管理和科技创新手段,精耕细作农业能够提高生产效率,降低资源消耗,减少环境污染,实现农业的可持续发展。

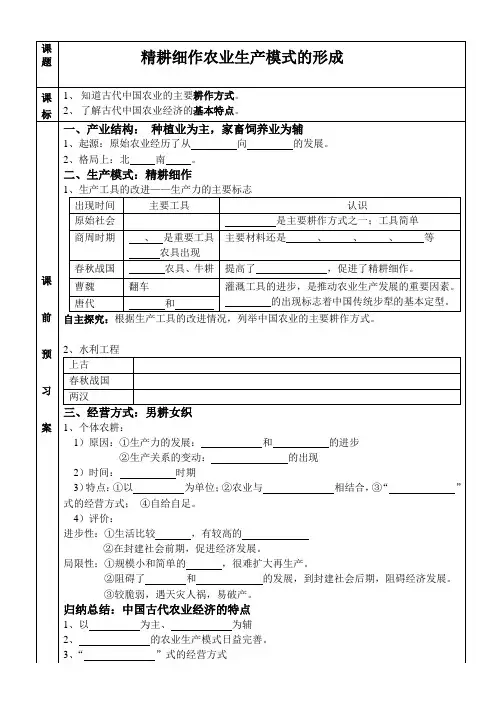

课题精耕细作农业生产模式的形成课标1、知道古代中国农业的主要耕作方式。

2、了解古代中国农业经济的基本特点。

课前预习案一、产业结构:种植业为主,家畜饲养业为辅1、起源:原始农业经历了从向的发展。

2、格局上:北南。

二、生产模式:精耕细作1、生产工具的改进——生产力的主要标志出现时间主要工具认识原始社会是主要耕作方式之一;工具简单商周时期、是重要工具农具出现主要材料还是、、、等春秋战国农具、牛耕提高了,促进了精耕细作。

曹魏翻车灌溉工具的进步,是推动农业生产发展的重要因素。

的出现标志着中国传统步犁的基本定型。

唐代和自主探究:根据生产工具的改进情况,列举中国农业的主要耕作方式。

2、水利工程上古春秋战国两汉三、经营方式:男耕女织1、个体农耕:1)原因:①生产力的发展:和的进步②生产关系的变动:的出现2)时间:时期3)特点:①以为单位;②农业与相结合,③“”式的经营方式;④自给自足。

4)评价:进步性:①生活比较,有较高的②在封建社会前期,促进经济发展。

局限性:①规模小和简单的,很难扩大再生产。

②阻碍了和的发展,到封建社会后期,阻碍经济发展。

③较脆弱,遇天灾人祸,易破产。

归纳总结:中国古代农业经济的特点1、以为主、为辅2、的农业生产模式日益完善。

3、“”式的经营方式课堂导学案材料一:农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。

妇人夙兴夜寐,纺责织纴,多治麻丝葛绪缪,此其分事也”—《墨子》材料一反映了我国古代怎样的生产方式和特点?材料二:小农经济下的农民,拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性。

他们的经营规模很小。

农民在自己有限的土地上,努力提高耕作技术,为我国农业的精耕细作出了贡献。

但在封建地主阶级的沉重剥削下,农民需要承担沉重的徭役,小农经济十分脆弱,每遇灾荒瘟疫,多数农民家庭就会陷于贫困,失去土地或破产流亡。

——人教版《必修二》材料三:明中叶后,新的经济因素(资本主义生产关系萌芽)在江南地区的部分生产部门中存在。

精耕细作农业生产模式的形成引言近年来,随着人口的增长和资源的紧缺,农业生产模式的转变成为了全球关注的焦点。

在这种背景下,精耕细作农业生产模式逐渐成为一种被广泛应用的农业生产方式。

本文将探讨精耕细作农业生产模式的形成原因、特点以及其对农业生产的影响。

1. 精耕细作农业生产模式的定义精耕细作农业生产模式是指通过运用现代农业技术和管理方法,减少资源浪费,提高农田利用效率,并通过合理配置农业生产要素,增强土地的综合效益的一种农业生产方式。

2. 形成原因2.1 资源紧缺随着人口的持续增长,农业所需要的土地、水源等资源日益紧缺。

为了利用有限的资源提高农业生产效益,精耕细作农业生产模式应运而生。

2.2 农业生产效益需求传统的农业生产模式往往存在着资源浪费、效益低下的问题。

为了提高农业生产的效益,农民开始探索新的生产方式,将精耕细作纳入到农田管理中。

2.3 技术进步随着科学技术的不断进步,农业领域出现了许多新的技术和方法,如精密农业技术、智慧农业等。

这些新技术为精耕细作农业生产模式的形成提供了前提条件。

3. 特点3.1 资源利用效率高精耕细作农业生产模式通过科学的土地利用规划和合理的农业生产要素配置,使农田的利用效率得到提高。

通过循环利用和节约使用农业资源,降低了对土地、水源等资源的依赖,实现了资源的最大化利用。

3.2 农产品质量高精耕细作农业生产模式注重科学管理和细致操作,例如精确施肥、科学灌溉等。

这些措施可以提供适宜的生长环境,改善土壤质量,从而使农产品的品质得到提高。

3.3 环境友好精耕细作农业生产模式的推行可以减少化学农药和化肥的使用,并采用生物灌溉和植物保护等方法,减少对环境的污染。

这有助于维护农田生态环境的平衡,保护生物多样性。

3.4 农业生产稳定性强精耕细作农业生产模式通过合理调整作物种植结构、保护土壤等措施,降低了农业生产的风险,增强了抗灾能力,提高了农业生产的稳定性。

4. 对农业生产的影响4.1 提高农业产量精耕细作农业生产模式可以通过科学合理的农田管理,提高土地的利用效率和农作物的产量,从而增加农业生产的总体产量。

《精耕细作农业生产模式的形成》学习目标及重难点解析一、【学习目标】1、知道古代中国农业的主要耕作方式:从刀耕火种到铁犁牛耕▲原始农业的耕作方式是刀耕火种(远古);▲进入文明时代,耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具(商周);▲春秋战国:铁农具日益普遍,牛耕开始;▲汉代:安装犁壁,牛耕普遍,出现耧车和代田法;▲唐代:曲辕犁的发明;▲灌溉工具:三国翻车、唐代筒车等。

2、掌握“精耕细作”的含义:中国传统农业的一个综合技术体系,是以对土地高度利用为基础,通过不断改进农业生产技术、改善农业生产环境和提高农作物生产能力而形成的农业耕作方式。

3、了解古代农业体系包含的主要内容▲多元交汇的农业起源▲从耒耜到曲辕犁的生产工具的进步▲水利设施的逐渐完善▲从千耦其耘到个体农耕的耕作方式的演变4、概括中国古代农业经济的基本特点▲“男耕女织”、自给自足的小农经济(自耕农经济)是我国古代社会的主要生产方式,具有以下特点:分散性:一家一户个体小生产封闭性:“男耕女织”、“自给自足”落后性和狭隘性:脆弱性:二、重难点解析农业的起源1.原始农业出现:原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

★要点点拨“采集”的对象主要是植物的果实。

在长期的采集过程中,人们逐渐发现了一些与人们生活密切相关的植物的生长规律。

为了能够更加稳定的获得生活所需的果实,人们逐渐由消极等待,逐步发展到自己主动地培植作物,于是原始农业产生了。

2.中国农业经济的地域差别中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模。

它们在发展的初期就显露出地域的差别,在各自的扩展、传播中相互交融。

北方以旱地的粟麦为主,我国是世界上最早培植粟的国家之一。

南方以水稻作生产的代表,我国是世界上最早培植水稻、粟的国家之一。

★要点点拨“南稻北麦”是中国农作物种植结构的显著特征。

★阅读提示考古资料是认识历史的最可靠的依据。

注意教材小字部分关于半坡氏族和河姆渡氏族遗址考古成就的介绍,通过了解这些成就,直观地认识我国原始农业的发展水平。

第1课精耕细作农业生产模式的形成第1课精耕细作农业生产模式的形成【课程标准】知道古代中国农业的主要耕作方式,了解古代中国农业经济的基本特点。

【课标解读】应掌握农业的起源、生产工具的改进、水利设施的完善、灌溉工具的改进、耕作方式的演变.【考试大纲】农业的主要耕作方式【知识梳理】古代农业经济的特点一、以种植业为主,家畜饲养业为辅1.种植业:①起源:原始农业是从经济向经济发展而来的。

②格局:中国农耕经济最早在和形成规模,北方以旱地的生产为主,南方以水田生产为代表,形成格局.原因:气候不同启示:地理条件与经济的发展联系密切,人与自然应协调发展。

2.家畜饲养业:①五谷:黍、稷、麦、稻、菽或黍、稷、麦、稻、麻②六畜:中国古代农民饲养的家畜主要有。

请思考1:我国古代形成了怎样的农业格局?从中得到什么启示?二、借用牛耕和不断改良生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产模式日益完善1.生产工具的进步:①农具材质的更新:原始社会、商周时期:原始社会的耕作形式是,主要劳动工具是;商周文明时代,主要农业生产工具是。

春秋战国时期开始:铁农具使用②耕作工具的发展:西汉中期:发明了,推动了牛耕的推广。

唐代:在长江下游出现(又叫)。

标志着中国传统步犁的基本定型。

③灌溉工具的发展重要的灌溉工具有曹魏时期马钧发明的和唐代的。

2.生产技术的进步:①农用动力的变革:借用牛力耕田也是中国古代农业经济的特点之一。

,牛耕开始出现,是我国农用动力的一次革命.②水利设施的逐渐完善:原因:a。

农业生产发展的需要b。

社会生产力的提高推动了水利事业的发展c.水利施工技术的提高概况:a.内地:原始社会 ;春秋时期的;战国时期的;西汉的;东汉治黄。

b。

边疆:西汉时期,在西域出现地方特色工程。

三、“男耕女织”式的经营方式1.千耦其耘①原因:商周时期,由于生产力不够发达,农具大多原始而粗糙,只能靠奴隶的集体劳动。

②特点:大多采用的方式进行农业生产。

2.自耕农经济①原因:春秋时期,随着和的进步,使个体农耕有了技术的支持; 的出现又使个体农耕有了物质基础。

第课精耕细作农业生产模式的形成第课精耕细作农业生产模式的形成

第课精耕细作农业生产模式是指对土地进行精耕细作、科学管理,逐步提高农产品产量和质量的农业生产模式,这种生产模式的形成是多方面因素共同作用的结果。

首先,人口增长是推动精耕细作农业生产模式出现的主要原因之一。

随着人口的不断增长,农村土地资源的利用率逐渐提高,而要提高土地利用效率必须采用精耕细作的方法,通过优化种植结构、调整耕作制度等手段增加农业生产效益。

其次,科技进步也是精耕细作农业生产模式出现的原因之一。

随着科技的不断进步,农业生产工具和技术不断更新,人们逐渐认识到,只有通过科技手段来提高农业生产效率和品质,才能更好地适应社会和市场的需求。

第三,经济发展是促进精耕细作农业生产模式出现的原因。

经济发展的过程中,工业化、城市化以及消费水平的提高对农业生产提出了更高的要求,为了适应市场需求,农业生产必须朝着高品质、高效益的方向发展,而精耕细作农业生产模式正是为了实现这个目标而形成的。

最后,政府政策也是推动精耕细作农业生产模式发展的重要推动力量。

政府通过制定相关政策,鼓励农民生产精品农产品,提高生产效益,加强农村基础设施建设等措施,推进农业生产可持续发展,加快现代农业模式的推广和普及。

总的来说,第课精耕细作农业生产模式的形成是众多因素共同作用的结果,是农业生产方式不断更新的体现,也是农业可持续发展的重要保障。

未来,随着科技不断进步和社会市场需求的日益提高,精耕细作农业生产模式将会不断完善和拓展,推进中国农业实现由大而强的发展目标。