构造与力及构造解释的基本原理

- 格式:ppt

- 大小:17.75 MB

- 文档页数:130

板块构造的基本原理地球的岩石圈并不是一个整体,而是由许多大型板块构成,这些板块在地球表面移动和相互作用。

本文将介绍板块构造的基本原理,主要包括以下方面:岩石圈板块概念、板块边界类型、板块移动和漂移、板块内构造和变形、板块俯冲和碰撞、板块构造与地球动力学以及板块构造与成矿作用。

岩石圈板块概念岩石圈板块是地球表面的大型地质单元,由地壳和上地幔顶部组成。

它们通常被称为“板块”,因为它们在地球表面移动并与相邻板块相互作用。

板块的尺寸可以从几百千米到数千千米不等,地球上的岩石圈可以划分为数个不同的板块。

板块边界类型板块之间的边界类型主要有以下三种:(1) 洋脊:这是两个板块分离形成的长条形区域,通常沿着这个区域可以找到高热流值的地带。

(2) 海沟:当一个板块俯冲到另一个板块下方时,会形成深而狭窄的海沟。

这些海沟通常伴随着火山活动和地震。

(3) 缝合线:这是两个板块碰撞并融合在一起的地方,通常会形成山脉和地震。

板块移动和漂移板块在地球表面的移动和漂移是由地幔的流动和地球的自转引起的。

板块的运动速度很慢,每年只移动几厘米。

板块的运动方式和驱动力主要是由地球内部的热能、重力能和地球的自转能共同作用。

历史上的板块运动导致了地球表面的地形和气候的演变。

板块内构造和变形在板块内部,地壳和地幔的变形和构造是复杂的。

在板块内部可以观察到地壳的抬升和下沉,以及地震活动和火山活动。

这些活动主要由地壳和地幔的密度差异、地壳应力以及地球的自转等因素引起。

板块俯冲和碰撞当两个板块相互碰撞时,会发生俯冲和碰撞。

俯冲是指一个板块俯冲到另一个板块下方,而碰撞是指两个板块在缝合线处融合。

这些过程会导致大规模的地震和构造运动,例如山脉的形成和地壳的抬升。

地球深处的作用力和能量在这些过程中起着关键作用。

板块构造与地球动力学板块构造与地球动力学密切相关。

地球动力学是研究地球内部运动和演化的学科,而板块构造研究的是地球表面的大型地质单元。

这两个领域的交互作用体现在地震学、地质学和地球物理学中。

地壳运动与构造板块理论地壳运动是指地球上地壳发生的各种变动和运动,包括地壳的隆起、下沉、抬升、变形等现象。

地壳运动是地球演化过程中的重要组成部分,对地球表面的地形、地貌以及地球内部的构造有着深远的影响。

构造板块理论是解释地壳运动的重要理论,它认为地壳是由一系列的构造板块组成,这些板块在地球表面上相对运动,导致地壳发生各种变动。

一、地壳运动的类型与原因地壳运动主要分为垂直运动和水平运动两种类型。

垂直运动包括地壳的隆起、下沉和抬升。

隆起是指地壳在竖直方向上的上升,常见于山脉和高原的形成过程。

下沉是指地壳在竖直方向上的下降,常见于海洋的形成过程。

抬升是指地壳在竖直方向上的上升,常见于地震活跃区域的地壳抬升。

水平运动包括地壳的滑动和挤压。

滑动是指构造板块之间的相对滑动,常见于断层带和地震区域。

挤压是指构造板块之间的相对挤压,常见于造山带和褶皱带。

地壳运动的原因主要有构造力和地质力两方面。

构造力是指地球内部的构造活动所产生的力量,包括地壳的断裂、褶皱和隆起等。

地质力是指地球表面的地质作用所产生的力量,包括地壳的侵蚀、沉积和变形等。

构造力和地质力共同作用,导致地壳运动的发生。

二、构造板块理论的基本原理构造板块理论是20世纪60年代提出的一种解释地壳运动的理论,它认为地壳是由一系列的构造板块组成,这些板块在地球表面上相对运动。

构造板块理论的基本原理包括板块构造、板块运动和板块边界。

板块构造是指地壳被划分为若干个构造板块,每个板块具有相对独立的地质特征。

板块运动是指构造板块在地球表面上相对运动,包括板块的滑动、碰撞和分离等。

板块边界是指构造板块之间的接触带,包括边界的类型和特征。

根据构造板块理论,地球表面上的地壳运动主要是由板块之间的相对运动所引起的。

三、构造板块理论的证据构造板块理论得到了大量的地质、地球物理和地球化学等方面的证据支持。

首先,地球表面的地壳运动和地震分布与构造板块的相对运动密切相关。

例如,太平洋板块和欧亚板块的相对运动导致了环太平洋地震带的形成。

梁侧面构造钢筋构造要求概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文将对梁侧面构造钢筋的要求进行详细说明和解释。

钢筋结构在建筑中扮演着重要的角色,它能够为建筑提供强大的承载力和稳定性。

而梁侧面构造钢筋作为钢筋结构中不可忽视的一部分,其合理布置和加固对于确保梁的受力性能至关重要。

1.2 研究背景随着社会发展和建筑技术进步,人们对于建筑结构安全性能的要求也逐渐提高。

然而,在实际工程中,由于设计、施工和使用等方面的原因,梁侧面构造钢筋往往存在一些缺陷或不足之处。

因此,研究梁侧面构造钢筋的要求并提出相应解决方案具有十分重要的意义。

1.3 目的本文旨在系统地总结和分析梁侧面构造钢筋的相关要求,并就梁侧面受剪力及弯曲力分析、钢筋布置规范与要求以及加固方法与注意事项等方面进行深入讨论。

通过对经典案例的实际分析,我们将展示解决方案的有效性和可行性,并提出改进建议。

最终,本文将总结出实践中应遵循的原则和规范性建议,并对未来的改进和发展趋势进行展望。

以上即为本文“1. 引言”部分的内容概述。

2. 钢筋结构概述2.1 钢筋构造基本原理钢筋构造是一种常见的建筑结构形式,它采用钢筋及混凝土的组合来实现强度和稳定性。

其基本原理在于通过钢筋的高强度和混凝土的良好抗压能力相互协调,从而承担建筑物荷载和抵御外部力量。

钢筋的作用在于提供拉力,负责承受结构中的张力;混凝土则主要负责承受压力。

2.2 钢筋构造分类及特点钢筋构造可以根据不同的应用领域进行分类,常见的包括钢框架、钢管框架、空心板结构等。

每种类型都有其独特的特点。

- 钢框架:以钢材为主要骨架,在高层建筑和大跨度建筑中应用广泛。

具有自重轻、刚度高、可靠性好等优势。

- 钢管框架:使用圆形或方形钢管作为骨架,并与节点连接。

广泛应用于车站、体育场馆等需要大空间的建筑中,具有抗震性能好的特点。

- 空心板结构:由薄钢板和混凝土组成,既兼具了钢筋结构的优势,又保留了混凝土结构的外观美观。

常用于商业建筑和居住建筑。

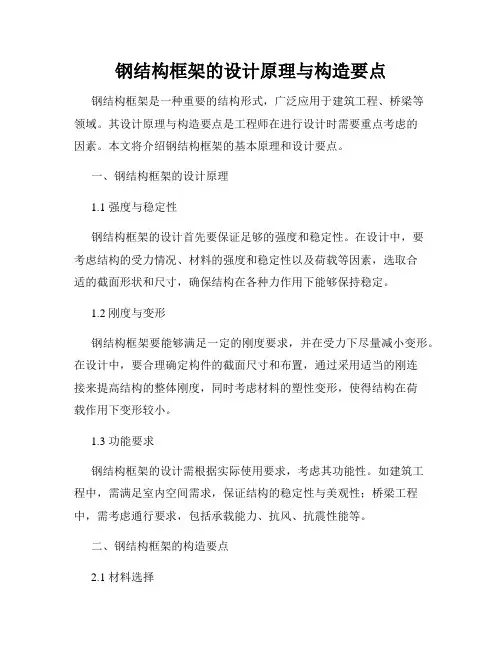

钢结构框架的设计原理与构造要点钢结构框架是一种重要的结构形式,广泛应用于建筑工程、桥梁等领域。

其设计原理与构造要点是工程师在进行设计时需要重点考虑的因素。

本文将介绍钢结构框架的基本原理和设计要点。

一、钢结构框架的设计原理1.1 强度与稳定性钢结构框架的设计首先要保证足够的强度和稳定性。

在设计中,要考虑结构的受力情况、材料的强度和稳定性以及荷载等因素,选取合适的截面形状和尺寸,确保结构在各种力作用下能够保持稳定。

1.2 刚度与变形钢结构框架要能够满足一定的刚度要求,并在受力下尽量减小变形。

在设计中,要合理确定构件的截面尺寸和布置,通过采用适当的刚连接来提高结构的整体刚度,同时考虑材料的塑性变形,使得结构在荷载作用下变形较小。

1.3 功能要求钢结构框架的设计需根据实际使用要求,考虑其功能性。

如建筑工程中,需满足室内空间需求,保证结构的稳定性与美观性;桥梁工程中,需考虑通行要求,包括承载能力、抗风、抗震性能等。

二、钢结构框架的构造要点2.1 材料选择钢结构框架的材料选择至关重要。

一般选用高强度钢材,如Q345、Q420等,以满足设计要求。

同时,还需考虑钢材的抗腐蚀性,可以采用防腐涂层或不锈钢材料。

2.2 截面设计钢结构框架的截面设计是决定结构强度和稳定性的关键因素。

截面形状的选择应根据受力情况和结构要求进行合理设计,常见的截面形式有工字形、H形和管状等。

在设计中要考虑构件的弯曲承载能力、抗压能力和抗剪能力等。

2.3 节点连接钢结构框架的节点连接应具备足够的刚度和强度,保证节点的承载能力。

可采用焊接、螺栓连接等方式,具体选择要根据设计要求和现场施工条件来确定。

2.4 防火设计钢结构框架的防火设计是重要的安全要求。

可通过在钢材表面覆盖防火涂层或采用阻燃材料进行包覆等方式来提高结构的防火性能。

2.5 施工工艺与质量控制钢结构框架的施工工艺和质量控制是保证结构质量的关键。

采用先进的施工工艺,严格控制构件的制造和安装质量,确保结构的加工精度和连接质量。

力学结构原理

力学结构原理是指通过力学原理研究和分析构成物体的结构和组件之间的力的传递、平衡和稳定关系的基本规律。

力学结构原理是工程学中的重要理论基础,应用于建筑、桥梁、机械、航天等领域。

在力学结构原理中,有几个基础概念需要了解。

首先是力的概念,力是描述物体间相互作用的物理量,它具有大小、方向和作用点等特征。

力可以使物体产生运动、变形或引起变速度等。

其次是受力分析,受力分析是力学结构设计的核心内容。

它通过建立平衡条件,应用牛顿定律等力学原理分析作用在结构上的各个力的大小和方向,确定结构的受力状态和稳定性。

另外,力学结构原理中还有一些重要的定律,如受力平衡定律和弹性变形原理。

受力平衡定律是指结构在受力作用下实现力的平衡,即在结构上的所有力的合力为零。

弹性变形原理是指在小变形范围内,结构的变形与受力之间存在一定的比例关系。

在实际应用中,力学结构原理可以用于优化结构设计、提高结构的承载能力和稳定性。

通过合理地选择结构材料、减小结构的应力集中区域等方法,可以使结构更加安全可靠。

综上所述,力学结构原理是研究和分析物体结构的力学规律,它在工程学中具有重要的应用价值,并可以为结构设计和优化提供科学的基础。

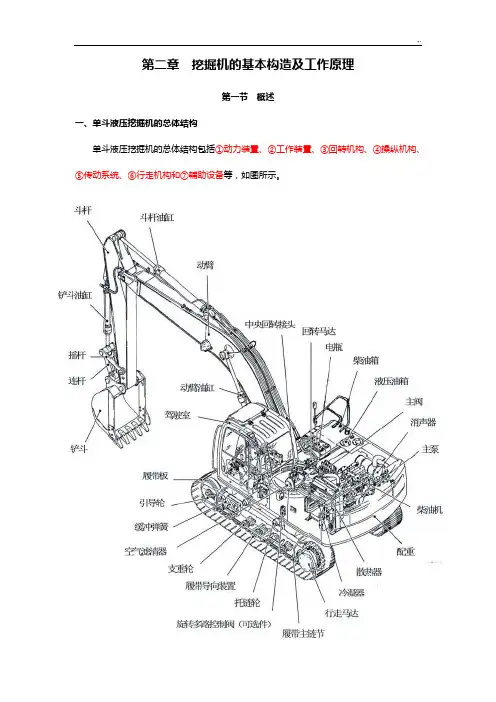

第二章挖掘机的基本构造及工作原理第一节概述一、单斗液压挖掘机的总体结构单斗液压挖掘机的总体结构包括①动力装置、②工作装置、③回转机构、④操纵机构、⑤传动系统、⑥行走机构和⑦辅助设备等,如图所示。

常用的全回转式液压挖掘机的动力装置、传动系统的主要部分、回转机构、辅助设备和驾驶室等都安装在可回转的平台上,通常称为上部转台。

因此又可将单斗液压挖掘机概括成工作装置、上部转台和行走机构等三部分。

工作装置——①动臂、②斗杆、③铲斗、④液压油缸、⑤连杆、⑥销轴、⑦管路上部转台——①发动机、②减震器主泵、③主阀、④驾驶室、⑤回转机构、⑥回转支承、⑦回转接头、⑧转台、⑨液压油箱、⑩燃油箱、○11控制油路、○12电器部件、○13配重行走机构——①履带架、②履带、③引导轮、④支重轮、⑤托轮、⑥终传动、⑦张紧装置挖掘机是通过柴油机把柴油的化学能转化为机械能,由液压柱塞泵把机械能转换成液压能,通过液压系统把液压能分配到各执行元件(液压油缸、回转马达+减速机、行走马达+减速机),由各执行元件再把液压能转化为机械能,实现工作装置的运动、回转平台的回转运动、整机的行走运动。

二、挖掘机动力系统1、挖掘机动力传输路线如下1)行走动力传输路线:柴油机——联轴节——液压泵(机械能转化为液压能)——分配阀——中央回转接头——行走马达(液压能转化为机械能)——减速箱——驱动轮——轨链履带——实现行走2)回转运动传输路线:柴油机——联轴节——液压泵(机械能转化为液压能)——分配阀——回转马达(液压能转化为机械能)——减速箱——回转支承——实现回转3)动臂运动传输路线:柴油机——联轴节——液压泵(机械能转化为液压能)——分配阀——动臂油缸(液压能转化为机械能)——实现动臂运动4)斗杆运动传输路线:柴油机——联轴节——液压泵(机械能转化为液压能)——分配阀——斗杆油缸(液压能转化为机械能)——实现斗杆运动5)铲斗运动传输路线:柴油机——联轴节——液压泵(机械能转化为液压能)——分配阀——铲斗油缸(液压能转化为机械能)——实现铲斗运动1、引导轮2、中心回转接头3、控制阀4、终传动5、行走马达6、液压泵7、发动机8、行走速度电磁阀9、回转制动电磁阀10、回转马达11、回转机构12、回转支承2、动力装置单斗液压挖掘机的动力装置,多采用直立多缸式、水冷、一小时功率标定的柴油机。

叠后偏移地震资料构造解释的原理随着地球科学领域的不断发展,地震勘探技术作为一种重要的地球物理勘探手段,在油气勘探、地质灾害预测等方面发挥着重要作用。

叠后偏移地震资料构造解释作为地震勘探中的重要环节之一,其原理对于准确解释地下构造具有至关重要的意义。

本文将从叠后偏移的概念、地震资料构造及解释的基本原理入手,深入探讨叠后偏移地震资料构造解释的原理。

一、概念叠后偏移是地震勘探中的一种重要处理手段,它通过将地震记录进行时间和空间的叠加,来提高地震资料的分辨率和解释质量。

在地震资料处理中,叠后偏移是一个重要的步骤,它能够帮助勘探人员更加清晰地观察地下构造,从而为油气勘探和地质灾害预测提供有力的支持。

二、地震资料构造原理1. 时间叠加时间叠加是叠后偏移的关键步骤之一,它通过将不同时间的地震信号叠加在一起,来增强信号的强度和分辨率。

在地震资料构造中,时间叠加可以帮助我们更加清晰地观测地下构造的细节,从而提高地震资料的解释质量。

2. 空间叠加空间叠加是叠后偏移的另一个重要步骤,它通过将不同空间位置的地震记录叠加在一起,来增强地震信号的强度和分辨率。

在地震资料构造中,空间叠加可以帮助我们更加清晰地观测地下构造的分布情况,从而提高地震资料的解释质量。

3. 叠后偏移叠后偏移是地震资料构造的最终步骤,它通过将经过时间和空间叠加处理的地震记录进行偏移校正,来获得更加准确的地震资料。

在地震勘探中,叠后偏移可以帮助我们更加清晰地观测地下构造的几何形态,从而提高地震资料的解释质量。

三、地震资料解释的基本原理1. 反射波分析反射波分析是地震资料解释的基本原理之一,它通过分析地震波在不同介质中的反射特征,来推断地下构造的性质和分布情况。

在地震资料解释中,反射波分析可以帮助我们更加清晰地观测地下构造的界面和变化情况,从而提高解释的准确性和可靠性。

2. 折射波分析折射波分析是地震资料解释的另一个基本原理,它通过分析地震波在不同介质中的折射特征,来推断地下构造的速度和密度情况。

深入解析乐高拼装技术的基本原理与构造原理乐高(LEGO)作为全球知名的玩具品牌,以其独特的拼装技术和创意激发了无数人的想象力和创造力。

乐高的拼装技术在设计上独具匠心,通过简单的积木组合,可以创造出各种丰富多样的模型和结构。

本文将深入解析乐高拼装技术的基本原理与构造原理,探讨其背后的科学与艺术。

一、乐高拼装技术的基本原理乐高的拼装技术基于一种简单而巧妙的原理:插槽和凸起。

每个乐高积木的顶部和底部都有插槽和凸起,使得它们可以相互咬合并保持稳定。

这种设计使得乐高积木可以在不借助胶水或其他固定物质的情况下,灵活地组合成各种形状和结构。

乐高的积木还具有标准化的尺寸,使得不同类型的积木可以方便地组合在一起。

这种标准化设计使得乐高积木可以进行模块化组装,从而实现更大规模的创造。

同时,乐高积木的材质也经过精心选择,既要保证坚固耐用,又要保持适度的重量和手感,以便拼装时的灵活性和稳定性。

二、乐高拼装技术的构造原理乐高的拼装技术并不仅仅是简单的插槽和凸起,它还涉及到更多的构造原理。

以下是几个常见的构造原理:1. 堆叠原理:乐高积木的堆叠原理是指将一个积木放在另一个积木的顶部,使得它们可以垂直叠加。

这种堆叠原理是乐高拼装的基础,通过不断堆叠,可以构建出更高的结构。

2. 嵌入原理:乐高的嵌入原理是指将一个积木插入到另一个积木的插槽中,使得它们可以水平连接。

这种嵌入原理可以实现不同形状的积木之间的连接,从而实现更加复杂的结构。

3. 旋转原理:乐高的旋转原理是指通过转动一个积木,使得它可以与其他积木相连或分离。

这种旋转原理可以实现转动部件的功能,例如乐高机械系列中的齿轮和摇杆。

4. 锁定原理:乐高的锁定原理是指通过特殊的设计和结构,使得积木可以牢固地锁定在一起,不易脱落。

这种锁定原理保证了拼装模型的稳定性和耐用性。

通过这些构造原理的灵活运用,乐高可以实现各种精巧的结构和机械功能。

无论是简单的建筑模型还是复杂的机器人,乐高的拼装技术都能够满足设计者的需求。

结构力学最全知识点梳理及学习方法

一、结构力学基础知识:

1、力的分类:根据受力作用的物体的性质,可将力分为外力(外力作用于结构物体的外部,如重力、气压力、拉力等)和内力(内力作用于结构物体的内部,如弯矩、剪力等);根据力的方向划分,可将它分为拉力、压力和旋转力;根据力的特性划分,可将它分为特殊力和普通力;根据力的大小和方向,可将它分为大力、小力、稳定力和不稳定力;根据受力物体的形状,可将它分为直线力、非直线力、旋转力和转动力等。

2、构件的类型:构件按照结构的组成形式,又分为横担、梁、柱、支撑、支座、腰椎和压杆等。

3、材料性质:构件的材料性质主要由弹性模量、屈服强度和杨氏模量等物理参数来表示。

4、结构形状:根据不同的表达方式,结构形状可分为直线式结构、曲线式结构、对称结构、反对称结构、非对称结构和无规则结构等。

5、运动学结构:可将力学结构分为机械运动结构和动力学结构,其中机械运动结构主要由动力系统、载荷系统和传动系统等部分组成;而动力学结构主要关注的是结构物体的动力运动情况,其中重点研究的是结构物体的运动特性,如动力传递、动力控制和动力分析等。

汉字的结构与构造汉字是中国书法文化的瑰宝,同时也是中国文化的重要组成部分。

作为一种特殊的文字系统,汉字的结构与构造非常独特,具有独特的美学价值和艺术表现力。

本文将从汉字的基本结构、构造原理和演变过程等方面进行探讨。

一、汉字的基本结构汉字的基本结构分为“形旁”、“声旁”和“义旁”三个部分。

形旁是汉字中表示形状的部分,它通常出现在字的上部或左部,用于描绘物体的外形特征。

例如,汉字“山”中的三个点表示山峰的形状;“木”字则用木头的形状来表示。

声旁是汉字中表示发音的部分,它通常出现在字的右部或下部,用于表示该字的读音。

例如,“日”字的右边就是一个声旁,读音为“rì”。

义旁是汉字中表示意义的部分,它通常出现在字的中间,用于表示该字所代表的实际含义。

例如,“人”字中就包含了“人”的意思。

二、汉字的构造原理汉字的构造原理可以归纳为“象形原理”、“指事原理”、“会意原理”、“形声原理”和“转注原理”。

象形原理是指利用图形来直接描绘物体的外形特征。

这类汉字常常由一些基本的笔画组成,通过简单的造型来表示概念,具有直观性和表现力强的特点。

例如,“日”字表示太阳的形状,“月”字表示月亮的形状。

指事原理是指利用一些抽象符号来表示事物的特征和概念。

这类汉字不再直接描绘物体的形状,而是通过一些抽象的符号来表示相关含义。

例如,“上”字表示高处,“下”字表示低处。

会意原理是指通过组合两个或多个基本的意义相近的汉字来表示一个新的意义。

即通过将两个或多个字的意义结合起来,构成一个新的字,表示与原字意义相关的新概念。

例如,“好”字由“女”和“子”组成,表示美好的意思。

形声原理是指通过在字的结构中同时包含形旁和声旁来表示某种意义。

形旁表达字义,而声旁则表示字的读音。

例如,“听”字由“耳”和“王”组成,表示用耳朵聆听声音。

转注原理是指通过改变原有字的形状或构造来表示不同的概念。

通过调整字的结构或加入一些新的笔画,形成新的字形,用以表示不同的概念。

传动轴直角换向器构造原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述传动轴直角换向器是一种重要的机械设备,常用于工业和农业机械中。

它的作用是将输入轴的旋转方向转变为输出轴的垂直方向,并且具有较高的传动效率和稳定性。

1.2 文章结构本文将对传动轴直角换向器的构造原理进行详细的探讨。

首先,我们将介绍传动轴和直角换向器的定义与作用,以及它们在工业和农业机械中的应用情况。

接着,我们将重点介绍该装置的构造原理和工作过程,包括主轴、从动轴、齿轮系统和换向机构之间的配合与运动关系。

最后,我们将分析传动轴直角换向器相对于传统传动方式的优势,并展望其未来发展趋势。

1.3 目的本文旨在通过对传动轴直角换向器构造原理的深入解析,使读者更加全面地了解这一装置,并认识到它在不同领域中的广泛应用价值。

同时,我们也希望通过分析其优势和未来发展趋势,促进该装置在工业和农业机械领域的进一步应用和创新。

以上是文章“1. 引言”部分的内容。

2. 传动轴直角换向器的构造原理2.1 传动轴的定义与作用:传动轴是一种重要的机械元件,用于将来自发动机或电动机等动力源的转矩传递给相应设备。

传动轴作为功率输送的中介,能够将旋转运动转化为线性运动,并且能够适应各种工作环境和工作条件。

2.2 直角换向器的概念与用途:直角换向器是一种用于改变旋转方向的装置,能够将输入轴(通常是水平方向)上的旋转运动通过90度换向成输出轴(通常是垂直方向)上的旋转运动。

这种装置通常被广泛应用于各类机械设备、传输系统以及配套设备中。

2.3 构造原理及工作过程:传动轴直角换向器基本上由主轴、从动轴、齿轮系统和换向机构组成。

当输入轴开始旋转时,主轴上安装的齿轮也会随之旋转。

齿轮系统中包括一个或多个齿轮对,这些齿轮可以根据具体需要选择不同大小和模数。

在主轴旋转的同时,通过换向机构的作用,输入轴上的旋转运动被准确地传递到从动轴上。

换向机构通常采用齿轮、直齿锥齿轮等方式来实现旋转方向的改变。