2小学五年级第八周数学教案

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:5

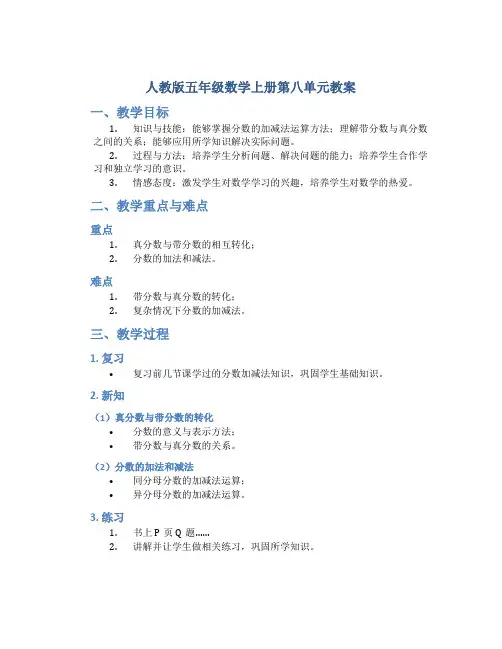

人教版五年级数学上册第八单元教案一、教学目标1.知识与技能:能够掌握分数的加减法运算方法;理解带分数与真分数之间的关系;能够应用所学知识解决实际问题。

2.过程与方法:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生合作学习和独立学习的意识。

3.情感态度:激发学生对数学学习的兴趣,培养学生对数学的热爱。

二、教学重点与难点重点1.真分数与带分数的相互转化;2.分数的加法和减法。

难点1.带分数与真分数的转化;2.复杂情况下分数的加减法。

三、教学过程1. 复习•复习前几节课学过的分数加减法知识,巩固学生基础知识。

2. 新知(1)真分数与带分数的转化•分数的意义与表示方法;•带分数与真分数的关系。

(2)分数的加法和减法•同分母分数的加减法运算;•异分母分数的加减法运算。

3. 练习1.书上P页Q题……2.讲解并让学生做相关练习,巩固所学知识。

4. 拓展•分组讨论解决实际问题;•设计情景题,培养学生综合运用所学知识的能力。

四、课堂小结•对本节课学习内容进行小结,强调重点和难点。

五、作业•完成课后练习册上的相关习题;•自主设计2道分数加减法练习题。

六、教学反思•思考本节课教学中哪些环节需要进一步改进;•思考学生反馈情况,为下节课教学做准备。

通过本次教学,学生应能够掌握分数加减法的基本运算方法,理解带分数与真分数之间的转化关系,同时能够运用所学知识解决实际问题。

在教学中要注重激发学生学习兴趣,培养学生的合作学习和独立解决问题的能力。

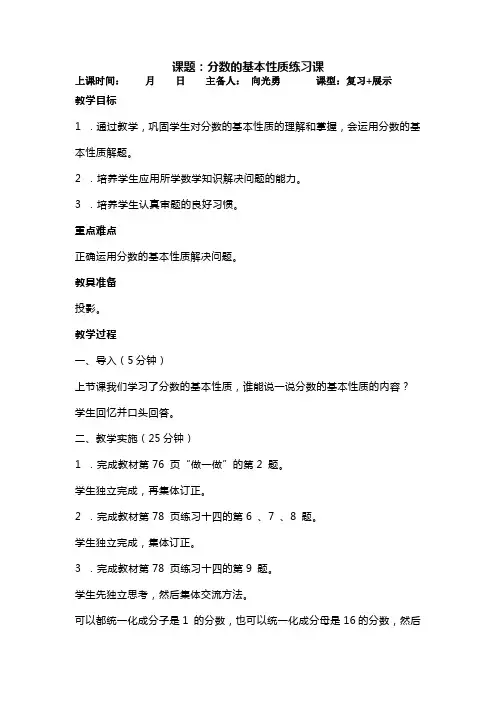

课题:分数的基本性质练习课上课时间:月日主备人:向光勇课型:复习+展示教学目标1 .通过教学,巩固学生对分数的基本性质的理解和掌握,会运用分数的基本性质解题。

2 .培养学生应用所学数学知识解决问题的能力。

3 .培养学生认真审题的良好习惯。

重点难点正确运用分数的基本性质解决问题。

教具准备投影。

教学过程一、导入(5分钟)上节课我们学习了分数的基本性质,谁能说一说分数的基本性质的内容?学生回忆并口头回答。

二、教学实施(25分钟)1 .完成教材第76 页“做一做”的第2 题。

学生独立完成,再集体订正。

2 .完成教材第78 页练习十四的第6 、7 、8 题。

学生独立完成,集体订正。

3 .完成教材第78 页练习十四的第9 题。

学生先独立思考,然后集体交流方法。

可以都统一化成分子是1 的分数,也可以统一化成分母是16的分数,然后进行比较。

4.完成教材第78 页练习十四的第10 题。

学生审题并思考方法,集体交流。

可以化成分母都是100 的分数,也可以统一化成分母是50 分数,再进行比较。

三、思维训练(5分钟)写出比小而比大的4 个分数。

四、课堂小结(5分钟)本节课我们巩固了对分数基本性质的理解,要会灵活运用分数基本性质解决问题。

板书:(手写)反思:(手写)课题:最大公因数上课时间:月日主备人:向光勇课型:预习+展示+反馈教学目标1 .理解两个数的公因数和最大公因数的意义。

2 .通过解决实际问题,初步了解两个数的公因数和最大公因数在现实生活中的应用。

3 .培养学生抽象、概括的能力。

重点难点理解公因数和最大公因数的意义。

教具准备多媒体课件,方格纸(每人一张)。

教学过程一、导入(3分钟)1 .提问:什么是因数?2 .写出16 和12 的所有因数。

提问:你是怎样找一个数的因数的?二、教学实施(28分钟)1 .出示例1 。

( 1 )引导学生审题,理解题意,在储藏室的长方形地面上铺正方形地砖。

要求既要铺满,又要都用整块的方砖。

人教版数学五下第8章《数学广角》教案2

一、教学目标

1.了解数学广角的概念和作用。

2.掌握数学广角的计算方法。

3.进一步培养学生的逻辑思维和数学推理能力。

二、教学重点

1.数学广角的定义和特点。

2.数学广角的应用题解答方法。

三、教学难点

1.利用数学广角解答实际问题的能力培养。

四、教学准备

1.教材《人教版数学五年级下册》。

2.教学投影仪。

3.学生练习册。

4.计算器。

五、教学步骤

1. 导入(5分钟)

引导学生回顾前几节课学过的知识,复习角的概念和性质。

2. 学习数学广角的定义(15分钟)

通过投影仪展示相关图片,引导学生认识数学广角的概念。

3. 计算数学广角的方法(20分钟)

教师讲解如何计算数学广角,进行示范计算,并让学生做相应练习。

4. 阐述数学广角在实际问题中的应用(15分钟)

通过实例引导学生将数学广角运用到解决实际问题中,让学生了解数学在日常生活中的应用。

5. 拓展与巩固(15分钟)

布置相关作业,让学生巩固所学知识,并且鼓励他们寻找更多关于数学广角的应用场景。

六、教学反馈

通过课堂练习和作业的批改,及时发现学生的问题,及时纠正,加强巩固。

七、课后作业

1.完成课后练习册上的相关题目。

2.在生活中观察并记录数学广角的应用场景。

八、教学心得

本节课主要介绍了数学广角的概念和应用,通过生动的教学方式和实际案例,让学生更好地理解并掌握了这一知识点,教学效果较好。

2006-2007五年级数学上学期第八周教学设计找最大公因数一、教学目标1、经历找两个数的最大公因数的过程,理解公因数和最大公因数的意义。

探索找公因数的方法,会正确找出两个数的公因数和最大公因数。

2、结合具体实例,渗透集合思想,培养学生有序思考的能力,让学生养成不重复、不遗漏、不重复的思考习惯。

3、培养学生能用自己的语言表述自己的发现,善于发现规律,利用规律解决问题的能力。

二、教材分析本课向学生提供了直接呈现公因数的一般方法即乘法算式的方式,同时教材用集合的方式呈现探索的过程,学生在前一阶段的学习中掌握了因数、倍数、找公因数的知识的基础上,通过观察、分析、讨论形式理解最大公因数的意义,经历知识的形成过程。

本课是在学生掌握了因数、倍数、找因数的基础上进行教学,通过找公因数的过程,让学生懂得找公因数的基本方法。

在此基础上,引出公因数和最大公因数的概念,为了加深理解,可以进一步引导学生观察分析、讨论,让学生明确找两个数公因数的方法,并对找有特征的数字的最大公因数的特殊方法有所体验。

在此过程中要注意鼓励每一个学生参与探索,重视引发学生思考,注重学生间的交流,让学生用自己的语言表述自己的发现,但不要归纳成固定的模式让学生记忆。

对于找公因数有困难的学生,教师要从方法上作进一步指导。

三、设计意图《数学课程标准》指出:“学生是学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者。

”在本节课中,我努力将找最大公因数的概念教学课,设计成为学生探索问题,解决问题的过程,这样设计各个环节的教学流程,体现了教师是组织者——提供数学学习的材料;引导者——引导学生利用各种途径找到公因数,最大公因数;合作者——与学生共同探讨规律。

在整个教学的过程中,学生真正成了课堂学习的主人,寻找最大公因数的方法是通过学生积极主动地探索以及不断地中验证得到的,所以整节课学生个性得到发挥,课堂成了学习的乐园。

四、教学设计(一)情境导入1、导言师:我们都看过《帝企鹅日记》这部电影吧,让我们一起来回顾一下几个精彩片段。

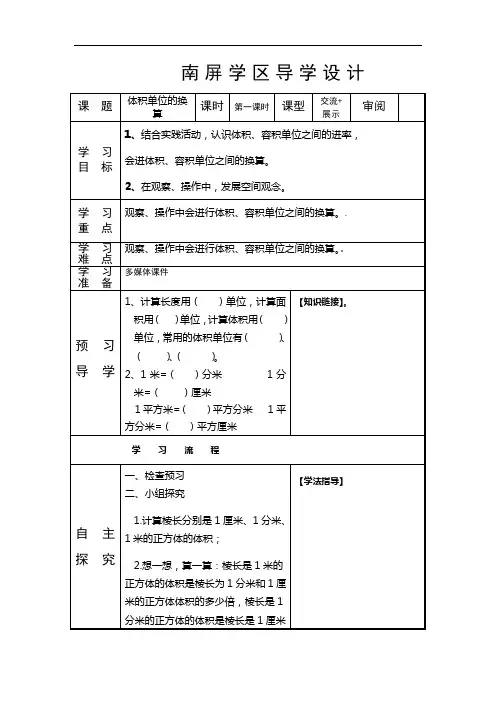

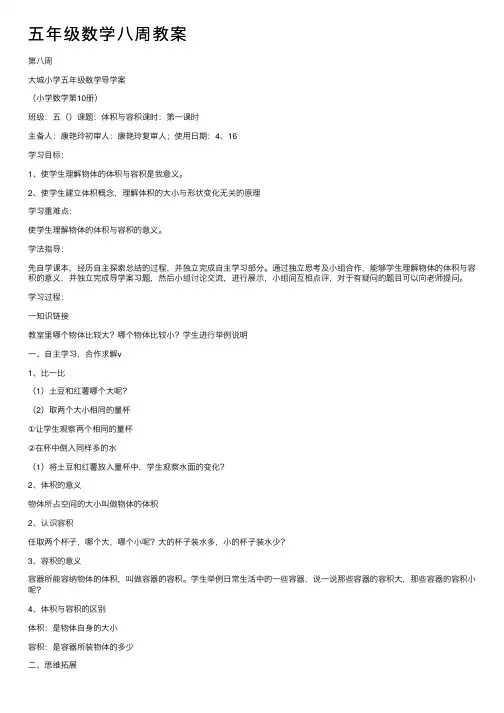

五年级数学⼋周教案第⼋周⼤城⼩学五年级数学导学案(⼩学数学第10册)班级:五()课题:体积与容积课时:第⼀课时主备⼈:康艳玲初审⼈:康艳玲复审⼈;使⽤⽇期:4、16学习⽬标:1、使学⽣理解物体的体积与容积是我意义。

2、使学⽣建⽴体积概念,理解体积的⼤⼩与形状变化⽆关的原理学习重难点:使学⽣理解物体的体积与容积的意义。

学法指导:先⾃学课本,经历⾃主探索总结的过程,并独⽴完成⾃主学习部分。

通过独⽴思考及⼩组合作,能够学⽣理解物体的体积与容积的意义,并独⽴完成导学案习题,然后⼩组讨论交流,进⾏展⽰,⼩组间互相点评,对于有疑问的题⽬可以向⽼师提问。

学习过程:⼀知识链接教室⾥哪个物体⽐较⼤?哪个物体⽐较⼩?学⽣进⾏举例说明⼀、⾃主学习,合作求解v1、⽐⼀⽐(1)⼟⾖和红薯哪个⼤呢?(2)取两个⼤⼩相同的量杯①让学⽣观察两个相同的量杯②在杯中倒⼊同样多的⽔(1)将⼟⾖和红薯放⼊量杯中,学⽣观察⽔⾯的变化?2、体积的意义物体所占空间的⼤⼩叫做物体的体积2、认识容积任取两个杯⼦,哪个⼤,哪个⼩呢?⼤的杯⼦装⽔多,⼩的杯⼦装⽔少?3、容积的意义容器所能容纳物体的体积,叫做容器的容积。

学⽣举例⽇常⽣活中的⼀些容器,说⼀说那些容器的容积⼤,那些容器的容积⼩呢?4、体积与容积的区别体积:是物体⾃⾝的⼤⼩容积:是容器所装物体的多少⼆、思维拓展完成课本试⼀试。

(学⽣⽤⾃⼰准备的正⽅体搭⼀搭,并在⼩组内说⼀说哪个长⽅体的体积⼤,哪个长⽅体的体积⼩;改变形状后,说⼀说哪个长⽅体的体积⼤,哪个长⽅体的体积⼩)三、课后反思⼤城⼩学五年级数学导学案(⼩学数学第10册)班级:五()课题:体积单位课时:第⼆课时主备⼈:康艳玲初审⼈:康艳玲复审⼈;使⽤⽇期:4、17学习⽬标:1、使学⽣认识体积单位,掌握常⽤的体积单位,学会选择和使⽤体积单位2、经历观察、实验、猜想、证明的活动,发展学⽣的合情推理能⼒学习重难点:体积单位的认识学法指导:先⾃学课本,经历⾃主探索总结的过程,并独⽴完成⾃主学习部分。

五年级数学上册第八周备课标签:五年级数学上册第八周备课方程的意义设计者:唐王第二小学王菊美课型:新授课教学内容:课本第53-56页的内容,完成练习十一的第1-2题教材分析:方程式含有未知数的等式。

因此教学方程的概念要从等式讲起。

在这部分教材中,首先通过天平演示,说明天平平衡的条件是左右两边所放物体的重量相等,由此引出等式。

接着再通过两个实例,引出含有未知数的等式,以帮助学生理解方程的意义。

进一步,在借助集合图,说明等式与方程这两个概念的关系。

学情分析:方程学生是第一次接触,因此学生掌握起来有一定的难度。

教学目标:▲1.学生能初步理解方程的含义,知道方程和算式的区别,掌握方程的一般步骤。

★2.使学生能用方程表示简单情境中的等量关系,培养学生的抽象概括能力和解决简单实际问题的能力。

3、渗透事物相互联系的观点和集合思想。

教具学具准备:教具:多媒体课件天平学具:每组一个天平及砝码教学过程:一、检查预习学生质疑问难1.填括号,并说出每步计算的根据。

6+()=17 ()-8=32 8×()=48 ()÷12=5 【设计意图】复习求括号里的数,为学习简易方程作铺垫,以利于促进知识的迁移。

2.创设情境,检查预习情况教师拿起教鞭,横放在食指上⑴处于不平衡状态,提问:说明教鞭左右两边的重量怎样?⑵处于平衡状态,提问:说明教鞭左右两边的重量怎样?⑶出示天平这架天平现在处于平衡状态,这两边托盘里所放的物体的重量怎样?天平中间的指针指在什么位置?把这一原理可以应用于数学学习中,今天我们就来学习一种新的知识——方程板书课题:简易方程3.学生围绕课题提出想探索的问题【设计意图】让学生理解平衡的条件,为理解方程的意义打下基础。

由平衡到天平,再过渡引入方程,使学生初步感受到方程与生活的联系。

二、探讨新知的掌握情况1.教学方程的含义⑴直观演示,理解等式的含义在调试好的天平上,左边放20克,30克的砝码各一个,右边放50克的砝码一个现在天平平衡吗?说明什么?你能用一个等式表示吗?学生回答,教师板书:20+30=50这是一个等式,它表示左右两边相等⑵观察操作,认识含有未知数的等式去掉天平中的砝码,在左边放一个标有?的砝码现在天平平衡吗?怎样才能使天平平衡?请小组合作操作解决这一问题。

西和县十里学区五年级数学学科教学设计活页课题单元复习课时:1 主备人:曹丽张永琴审核人:学习目标1、使学生对长正方体的有关概念掌握得更加牢固。

2、进一步掌握长正方体的表面积和体积的计算。

3、体积单位的进率。

重、难点长正方体的表面积和体积的计算。

体积单位的进率。

复习用具:长正方体的学具。

教具一、复习单元的主要内容:板书:长方体和正方体(看到课题你能想到到哪些知识?)1、特征及关系:正方体是特殊的长方体。

(集合图)2、表面积:怎样求长正方体的表面积?(说出公式)3、体积和容积:(1)、体积单位:立方米、立方分米、立方厘米。

(2)、容积单位:一般用体积单位,计量液体时用:升、毫升。

(3)、体积和容积的计算:(说出公式)二、练习:1、填空:(1)表面积和体积的意义不同,表面积是物体的大小,体积是物体所占的大小。

(2)表面积和体积所用的计量单位不同,计量表面积用单位。

常用的单位有、、;相邻的两个面积单位间的进率是。

计量物体体积用单位,常用的体积单位有、、;相邻的体积单位间的进率是。

(3)表面积和体积的计算方法不同。

计算正方体的表面积是;计算正方体的体积是或。

计算长方体的表面是;计算长方体的体积是或。

(4)一个正方体棱长是8分米,这个正方体的棱长之和是;表面积是;体积。

(5)一个长方体,长2米,宽5分米,高0.4分米。

这个长方体的表面积是;体积是。

(6)一根长方体材料,宽3分米,厚2厘米,体积是0.12立方米。

这根木材的长是,放在地上占地面积最大2、判断:(1)长方体中可以有两个相同的面是正方形()(2)长方体中相对的4条棱长度相等。

()(3)正方体的6个面是完全一样的正方形。

()(4)长方体相邻的两个面一定不完全相同。

()(5)用同样大小的小正方体拼成一个大正方体,最少要用8个这样的正。

()(6)长方体中有四个面是完全一样的长方。

()(7)当正方体的棱长是6厘米时,它的表面积和体积就相同。

()三、作业课本56页5、6、课后反思:西和县十里学区五年级数学学科教学设计活页课题单元复习课时: 2 主备人:曹丽张永琴审核人:学习目标通过动手操作,使学生对长方体和正方体的面积和体积等知识得以巩固。

尹集学区教案首页学科:数学年级:五年级任课教师:张磊备课日期:教学设计(续页)教 学 活 动 设 计补 充 内 容 (一)创设情景,导入新课1、谈话:同学们,你们平时都参加过哪些同学的生日聚会呢?2、课件出示“小刚生日聚会”情景图3、提出分东西的几个问题。

4、引出41这个分数。

(二)、探究新知 1 .认识单位“1”。

(1)动手操作。

老师:如果用图表示41,可能你们每人会有不同的表示方法,现在请你动手利用手中的小纸片通过折一折、画一画来表示41。

学生先分小组合作,后汇报展示成果。

(2)老师投影出示图片。

(P61页下方的香蕉图和面包图) 老师:投影片上的这些图,你能在每一幅图上表示出它的41吗?学生先小组内交流,再集体反馈。

学生甲:我把4根香蕉看作一个整体,一根香蕉是这个整体的41。

学生乙:把8 个面包看作一个整体,平均分成4 份,每份两个面包是这个整体的41。

(3)概括总结。

老师:刚才同学们在表示41的过程中,有什么发现吗? 学生甲:都是把物体平均分成4 份,表示这样的一份。

学生乙:我发现有的是把1 个图形平均分,有的是把一把香蕉、8 个面尹集学区教案首页学科:数学年级:五年级任课教师:张磊备课日期:教学设计(续页)尹集学区教案首页学科:义务教育下册年级:五年级任课教师:张磊备课日期:教学设计(续页)尹集学区教案首页学科:数学年级:五年级任课教师:张磊备课日期:教学设计(续页)五年级下册数学第六单元教学设计学校:官路小学教师:何军锋第六单元:单元教学目标:1、在具体情境中理解百分数的意义,会正确读写百分数,掌握百分数、分数、小数的互化,体会百分数与日常生活的紧密联系。

2、在合作交流的学习过程中培养学生观察思考、比较分析、归纳总结、与人交流、合作学习的学习能力。

3、使学生感受到数学与生活的密切联系,增强对数学学习的积极性。

培养学生良好的思考问题的习惯。

单元教学重点:1、理解百分数的意义,会正确读写百分数。

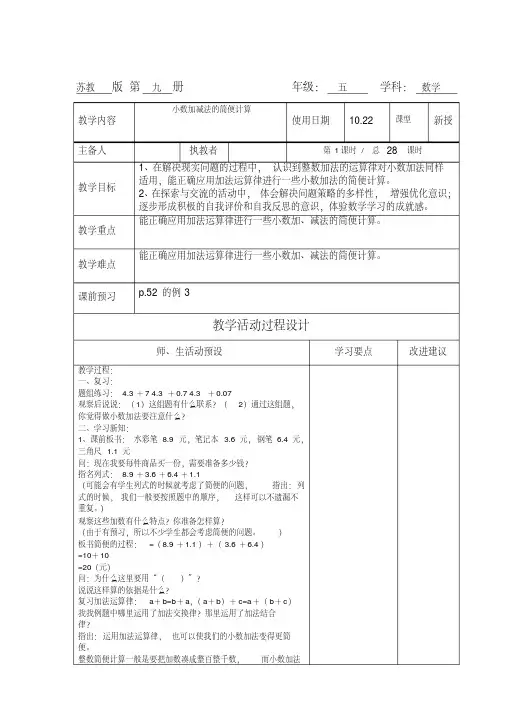

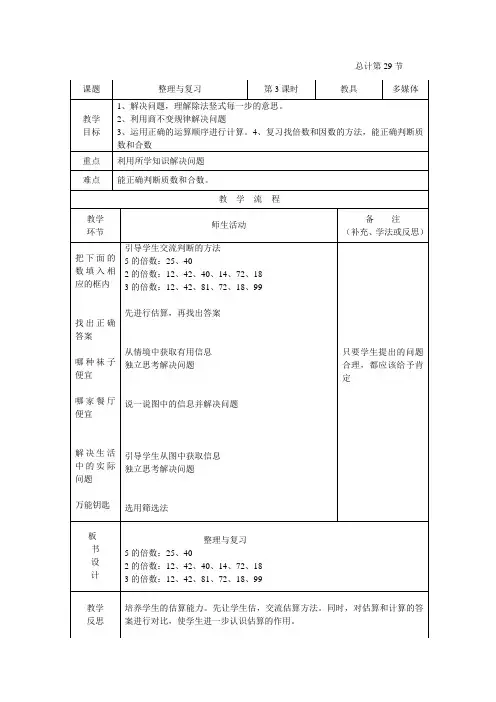

苏教版第十册年级:五学科:数学教学内容因数与倍数整理与练习(1)使用日期 4.1 课型新授主备人王乃明执教者第 1 课时 / 总36 课时教学目标1.使学生加深认识因数和倍数,能找一个数的因数或倍数,进一步认识质数和合数;掌握2、5、3的倍数的特征,进一步认识偶数和奇数;加深理解质因数,能正确分解质因数。

2.使学生主动参与回顾、整理知识和分析、解决问题等活动,培养乐于思考的品质和与同伴互相交流、倾听等合作意识和能力;感受数学方面的知识积累和进步,提高学好数学的自信心。

教学重点整理、应用因数和倍数的知识。

教学难点应用概念正确判断、推理。

课前预习47页教学活动过程设计师、生活动预设学习要点改进建议一、揭示课题谈话:最近的数学课,我们学习了哪方面的内容?回忆一下,都学到了哪些知识?二、回顾与整理1.回顾讨论。

出示讨论题:(1)你是怎样理解因数和倍数的?举例说明你的认识。

(2)2、5、3的倍数有什么特征?我们是怎样发现的?(3)自然数可以怎样分类,各能分成哪几类?举例说说什么是质因数和分解质因数。

(4)什么是两个数的公因数和最大公因数,公倍数和最小公倍数?让学生在小组里讨论,结合讨论适当记录自己的认识或例子。

2.交流整理。

围绕讨论题,引导学生展开交流,结合交流板书主要内容。

(1)提问:能说说什么是因数和倍数吗?可以用例子说明。

结合交流内容,逐步板书成:因数和倍数这一单元的内容,今天开始主要整理公因数和最大公因数,公倍数和最小公倍数l质数质因数合数分解质因数因数公因数最大公因数(互相依存)倍数公倍数最小公倍数2、5、3的倍数的特征偶数奇数三、练习与应用1.做“练习与应用”第1题。

指名学生交流,说说每组里因数和倍数关系。

2.做“练习与应用”第2题。

(1)让学生独立写出前四个数的所有因数,指名两人板演。

(2)口答后三个数的因数。

说明:一个数因数的个数是有限的,最小的是1.最大的是它本身(结合交流板书一两个乘法或除法算式)提问:3和7有没有因数和倍数关系?为什么没有?作业设计1.数学补充习题板书设计如果两个数有倍数关系,小数就是两个数的最大公因数;如果只有公因数1,最大公因数就是1;如果两个数是一般关系,就先找一个数的因数,再结合另一个数找出最大公因数。

五年级数学第八周教学设计大水井小学刘福圣第三课时(第24节)课题:分数与除法(一)课型:新授课教学内容:分数与除法,教材第65、66页例1和例2教材分析:本节课是在学生学习了分数的产生和意义的基础上教学的,教学分数的产生时,平均分的过程往往不能得到整数的结果,要用分数来表示,已初步涉及到分数与除法的关系;教学分数的意义时,把一个物体或一个整体平均分成若干份,也蕴涵着分数与除法的关系,但是都没有明确提出来,在学生理解了分数的意义之后,教学分数与除法的关系,使学生初步知道两个整数相除,不论被除数小于、等于、大于除数,都可以用分数来表示商。

这样可以加深和扩展学生对分数意义的理解,同时也为讲假分数与分数的基本性质打下基础。

学情分析:学习本课前,学生已经理解了分数的意义和除法的意义,具有了一定的操作画图能力和小组合作能力,知道了除数不能为0。

在此基础上学习《分数与除法》就显得比较轻松。

假分数与带分数的互化在以后的应用较少,因此要求不必过高,难度不要过大,只要学生会做就可以了。

教学目标:1.使学生理解两个整数相除的商可以用分数来表示。

2.使学生掌握分数与除法的关系。

重点难点:1.理解、归纳分数与除法的关系。

2.用除法的意义理解分数的意义。

教具准备:圆片教学过程:(一)复习把6块饼平均分给2个同学,每人几块?板书:6÷2=3(块)(二)导入(2)把1块饼平均分给2个同学,每人几块?板书:1÷2=0.5(块)(三)教学实施1.学习教材第65 页的例1 。

(1)如果把1块饼平均分给3个同学,每人又该得到几块呢?1÷3=0.3(块)(2)1除以3除不尽,结果除了用循环小数,还可以用什么表示?( 3)指名让学生把思路告诉大家。

就是把1块饼看成单位“1”,把单位“1”平均分成三份,表示这样一份的数,可以用分数13来表示,这一份就是13块。

老师根据学生回答。

(板书:1 ÷ 3 =13块)(4)如果取了其中的两份,就是拿了多少块?(23块)怎样看出来的?2.观察上面三道算式结果得出:两数相除,结果不仅可以用整数、小数来表示,还可以用分数来表示。