中国古代建筑的佛教建筑文化浅论

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

传统建筑文化论文佛教建筑Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】佛教建筑摘要:佛教自古印度传入中国后,对中国人的生活产生巨大影响,现在佛教仍是一拍兴旺景象,是世界散打宗教之一。

其独特的建筑佛塔以及其建筑布局在现在另人赞叹不已。

关键词:佛寺建筑佛塔塔庙建筑格局佛教是世界三大宗教之一,产生于公元前六世纪的古印度,公元前三世纪被定为印度国教,并开始向国外传播。

佛教传入中国后,对中国人的思想意识、民族关系、文化艺术、风俗习惯产生了深刻的影响。

时至今日,国内依然寺庙林立,僧侣众多,善男信女络绎不绝,一派兴旺景象,独特的寺庙建筑风格更是吸引了善男信女的眼光。

中国早期佛寺建筑的布局,大致沿袭印度形式。

之后融入固有的民族风格,遂呈现新貌。

其建材以木为主,多设于平地(如府城市街)或山中。

故后世寺院除寺号、院号外,亦附加山号。

又有以年号名寺者,如北魏之景明寺、正始寺、唐之开元寺。

此外,寺院若依创设者而分,可分成官寺(由官府所建)、私寺(由私人营造)。

若依住寺者而分,乃有僧寺、尼寺之别。

若依宗派,则分为禅院(禅宗)、教院(天台、华严诸宗)、律院(律宗)或禅寺(禅宗)、讲寺(从事经论研究之寺院)、教寺(从事世俗教化之寺院)等类。

创建于东汉明帝时的洛阳白马寺,为我国佛寺的滥觞,其后续有建业(南京)建初寺、武昌昌乐寺、慧宝寺、保宁寺、苏州通玄寺、扬州化城寺、四明德润寺等。

西晋初年,京洛一带造寺塔图像而礼拜之风盛行,不少达官显贵或舍旧宅,或于各地立寺塔。

当时佛教建筑概称为“浮图”。

后因高峻层塔渐为寺院的重要象征,“浮图”遂转而专指高塔。

浮屠,梵语Stupa的译音,正译为窣堵波,即塔、佛塔,俗称宝塔。

佛塔的层次一般为单数,如五、七、九、十三级等,而以七级为最多,故有“七级浮屠”之称。

塔原来是用来埋葬圣贤的身骨或藏佛经的,造塔的功德很大。

然而,为死去的人造塔,毕竟不如“救人一命”的功德更大,更有意义,故俗语云:“救人一命,胜造七级浮屠”。

中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义中国是一个拥有悠久历史的国家,其传统建筑文化自古以来就占据着重要的地位。

寺庙作为中国传统建筑的重要组成部分,不仅在建筑风格上独具特色,还承载着丰富的文化意义。

本文将深入探讨中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义。

一、建筑风格中国传统寺庙的建筑风格主要包括宗教建筑和园林建筑两大类。

宗教建筑以佛教寺庙为代表,园林建筑则主要表现为道教寺庙和儒家祠堂。

虽然风格各异,但无一例外地都体现了中国古代建筑的特点。

1.1 宗教建筑佛教寺庙是中国最为普遍且影响最大的宗教建筑,其建筑风格独具一格。

佛寺通常由山门、天王殿、大雄宝殿、佛塔等建筑组成。

寺庙建筑注重对自然环境的融合,常常建立在具有山水优势的场所。

建筑的内部和外部结构一般采用重檐歇山顶和平顶,整体形状恢弘庄严。

1.2 园林建筑道教寺庙和儒家祠堂作为园林建筑的代表,注重体现自然山水的美感。

道教寺庙常常依山傍水,建筑布局灵活多变,注重与自然环境的相融合。

而儒家祠堂则更注重对传统文化的传承,建筑造型简洁大方,体现了儒家思想的平和与宽容。

二、文化意义中国传统建筑寺庙除了在风格上有所体现之外,更重要的是其所代表的文化意义和价值。

寺庙建筑在中国文化中扮演着重要的角色,体现了诸多思想理念和宗教信仰。

2.1 宗教信仰佛寺作为宗教场所,提供了信众对佛教信仰的追寻和实践。

佛教倡导顺应自然和人伦,佛寺建筑的布局以及与自然环境的融合体现了佛教的思想内涵。

道教和儒家寺庙则更注重人与自然的和谐关系,反映了中国传统文化中的天人合一的思想。

2.2 艺术与文化寺庙建筑不仅仅是宗教场所,更是艺术与文化的结晶。

寺庙建筑的精湛工艺和独特造型代表了中国古代建筑的艺术成就。

寺庙作为文化活动的场所,还经常举办传统文化活动,如佛事法会和庙会等,从而传承和弘扬了中国的传统文化。

2.3 社会功能中国传统建筑寺庙除了满足宗教信仰和文化活动的需求之外,还承担着社会功能。

寺庙常常成为社区居民休闲娱乐的场所,也是社会关爱的重要载体。

从佛道建筑考察谈中国古代建筑蕴含的文化理念古老的中华大地精彩纷呈的各类建筑,从横向角度说,风格各异,缤纷斑斓,从纵向角度说,则一脉相承,绵延发展,最终形成了独具特色的中国建筑,构建了具有中国独特风格的、相对完整的建筑文化体系。

中国古建筑文化是从实用和因地制宜的基本理念下形成的,在其发生、发展过程中,形成了一个不同层面的、多角度的和谐文化理念,即人与自然、人与人及人自身的和谐,是中华民族优秀的文化遗产。

相对于现代建筑,中国古代建筑在选址、空间布局、结构造型等许多方面遵循着建筑与环境、建筑与人、建筑与社会的和谐关系。

佛教寺院作为中国古代建筑的一种重要类型,它对中国建筑的发展也有着重大的影响。

根据已知的资抖,大体可将流行于中土的佛寺划分为以佛塔为主的和以佛殿为主的两种类型。

佛教诞生于公元前六世纪至前五世纪的古印度,在西汉末年传入我国,真正受到重视则是在东汉时期,并很快在大范围内流行起来,同时,开始出现各种宗派。

佛教根据流行的地区可分为汉传佛教、藏传佛教和南传之小乘佛教等。

佛教的发展,对我国传统的文化、思想都产生了巨大的影响。

现在,在全国各地留有大量的佛教建筑遗产。

根据已知的历史文献、考古发掘和实物材斜,大体可将流行于我国中土的佛寺划分为以佛塔为主和以佛教为主的两大类型。

1.中国最早的佛寺———白马寺据史料记载,中国的第一座佛寺建筑应该是东汉永平七年建于洛阳的白马寺,据传汉明帝夜梦天人,遂遣吏赴西域求法,当他们陪同天竺高僧回到洛阳时,暂时就住在了鸿胪寺———专门接待外国来使的地方,第二年,另建住所。

因天竺高僧是西方来客,所以仍保留了寺的称呼,又因传说驮着佛经的马是白马,因此定名“白马寺”。

东汉时所建的白马寺早已荡然无存,但根据《魏书》卷一百十四释老志中记载“自洛中构白马寺,盛饰佛阁,画迹甚妙,为四方式。

凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之———”,可以看出,白马寺寺院布局是以佛塔为中心的方形庭院平面布局。

这说明,中国佛教建筑的雏形是来自西域的,在没有佛教建筑文化基础的情况下,接受外来宗教文化的同时,也引进了相应的建筑模式。

中国古代的宗教建筑一、概述中国古代宗教建筑是中华民族文化的重要组成部分,具有丰富的历史遗产和独特的建筑风格。

这些建筑既是宗教信仰的象征,又是社会文化的载体,承载着人们对于神灵和宇宙的崇敬与理解。

本文将以佛教、道教和儒教三大宗教为主,探讨中国古代的宗教建筑。

二、佛教建筑佛教在中国传入后发展迅速,带来了许多壮丽的佛教寺庙。

佛教寺庙是佛教信仰的场所,也是修行者追求解脱的地方。

寺庙的建筑风格严谨庄重,主要特点包括寺庙山门、大雄宝殿和佛塔。

1. 寺庙山门寺庙山门是佛教寺庙的入口,通常是一座气势恢弘的牌楼式建筑,上方雕刻着佛教文化中的吉祥图案和佛教经文。

山门两侧常常有金刚力士、天王像等守护神的塑像,寓意着护法庇佑。

2. 大雄宝殿大雄宝殿是佛教寺庙里最重要的建筑,供奉佛陀的圣像。

大雄宝殿多为木结构,屋顶翘角高翘,雕梁画栋,华丽而庄重。

殿内常有精美的佛像、壁画和经文雕刻,给人以庄严肃穆的感觉。

3. 佛塔佛塔是佛教寺庙内的重要建筑物,用于供奉佛陀舍利或圣物。

佛塔的形制多种多样,有梯形塔、宝塔、舍利塔等。

塔身常常是多层的,层层相叠,寓意着修行者渐次超越世俗之苦,修成正果。

三、道教建筑道教是中国的本土宗教,与自然和谐、追求长生不老密切相关。

在中国的宗教建筑中,道教建筑以庙宇为主,体现了道教的哲学思想和修行方式。

1. 道观道观是道教的主要宗教场所,是道教文化的核心体现。

道观以山为依托,建筑仿佛山水之间,兼具建筑与自然的融合。

主要建筑包括山门、正殿、配殿、厢房和道士居所等。

道观的建筑风格以淡雅、自然为主,体现出道教崇尚自然、求得心灵宁静的思想。

2. 神桥神桥是道教寺庙中重要的宫观建筑,通常横跨于水面或渊涧之上,架起连接外界与庙宇的桥梁。

神桥的建筑造型独特,常常是石拱桥,桥下布置有千年古树和奇石,寓意着去除世间尘嚣,登堂入室的过程。

四、儒教建筑儒教是中国古代的主流思想,注重修身齐家治国平天下,而儒教建筑则主要以学堂和书院为代表,作为学术研究和文化交流的场所。

中国古代寺庙建筑文化中国古代的寺庙建筑文化丰富多彩,包含着先进的工艺、美学和哲学思想,不仅代表着建筑和艺术的高度,也展现了中国古代文化的独特魅力。

一、建筑的起源与演变寺庙建筑的起源可以追溯到中国古代的宫殿建筑,在历史进程中,逐渐演变成祭祀的场所,这些神圣的场所是人们向天地祖先祈求保佑和神灵庇护的场所。

随着传统文化的不断发展和升华,佛教文化在中国开始盛行,中国古代寺庙建筑文化随之崛起。

古代寺庙的建筑形态也随着祭祀和信仰的发展而发生了变化,首先是占地面积的变化,从宫廷式的单体建筑,逐渐演变成规模更大的复合式建筑,由多个殿堂、厅宇、花园、墓地以及其他附属建筑组成的整体建筑群。

寺庙的建筑风格也愈加丰富多彩,从北方的木结构建筑演变到南方砖木结构的建筑群落,并且在建筑颜色、材质、装饰等方面都有独特的表现形式,代表着中国古代建筑理论的创新和成就。

二、寺庙建筑的艺术与哲学寺庙建筑的艺术和哲学屡屡体现于其匠心独运的设计,既注重建筑技艺和细腻的装饰手法,又融合了政治、文化、宗教等多种社会因素。

寺庙建筑沿袭了中华文化的传统哲学思想,如儒家的和谐思想、佛教的舍利子与道教的阴阳五行思想,体现了宇宙、人和自然之间的平等、协调与共存。

寺庙建筑设计的艺术性和协调性极为突出,其建筑元素和规模符合正式的禅意美学,如大量运用石雕、木刻、画作、毛笔与墨线,使寺庙建筑在美学层面上得到了多样化的发展和丰富化的表现,颜色鲜明,线条流畅,给人以视觉上的强烈冲击。

三、寺庙建筑文化的现代发展随着近代中国的现代化建设和城市化发展,寺庙建筑文化的保护和传承面临巨大挑战。

然而,对于一部分亟需重建的寺庙,也需要有专业的人才和技术提供恰当的保护方案。

一方面,改良传统建筑技术和材料,使其更具有可行性和实用性;另一方面,应在保护寺庙文化传承的基础上,探索新颖、高水平的设计理念和技术手法,注重传承和创新的结合。

在现代寺庙设计中,应尽量遵循传统风格和现代元素的融合,同时考虑保护寺庙和其周边环境及建筑的和谐,保持寺庙文化的纯正性。

中国佛教建筑史浅析——发展阶段及其特点摘要:从佛教的传入的文化历史背景及其所倡导的精神实质出发,通过三个方面(佛教建筑的历史发展阶段,佛教建筑的三大分类,佛教建筑的平面布局、空间、装饰、外部环境等)来探讨中国佛教建筑在不同的发展阶段体现出的特点以及不同的思想。

关键词:佛教文化思想建筑发展特点2500 多年前, 伟大的释尊创立了佛教,从此, 佛教沿着漠漠黄沙的丝绸之路, 于公元前2 年向北传入东方文明古国中国, 形成了灿烂的中国佛教文化.佛教根据流行的地区可分为汉传佛教、藏传佛教及南传之小乘佛教。

一.佛教的文化思想总所周知,任何事物的出现与消亡都与其所处时代的文化、经济、历史背景静精密相关。

梁思成在《中国的佛教建筑》一文中说道:佛教建筑不仅仅是一种纯粹的精神建筑也是,也是一种政治、经济、社会环境的产物。

佛教所追求的是觉悟,由大彻大悟而脱离轮回之苦,最终进入涅槃世界。

“四圣谛”、“十二因缘”、“六道轮回”都是佛教倡导的理念。

佛教主要分为三大类:藏传佛教、汉传佛教以及南传佛教。

藏传佛教和汉传佛教为大乘佛教,而南传佛教为小乘佛教。

二.佛教建筑发展时期与布局特点佛教在中国的发展主要可以分为四个阶段:萌芽期、融合器、昌盛期、衰落期。

1.东汉——三国时期:佛教的传入,佛教建筑的萌芽期。

佛教于东汉末年开始在中土流传,三国的乱世时期客观上促进了它的发展和传播。

东汉末年的战乱使关中的经济衰落。

佛教建筑主要分布于洛阳附近且农业比较发达的地方。

“寺”本是汉朝的一种官署的名称,当时皇帝以为天竺高僧驮经的白马命名了中国最早的一个佛教建筑——白马寺。

白马寺寺院的布局是以佛塔为中心的方形庭院平面布局。

在佛教最初传入中国时,中国佛教建筑的平面布局都带着明显的印度及西域式样。

白马寺的平面布局就说明了中国佛教建筑的雏形是来自西域的。

佛教建筑都沿袭了古雅利安人的曼陀罗宇宙图示。

这种佛教思想用于建筑的基本形制就是以佛殿为中心,周边布置走道及房间,通常是以圆或者方为基本图形重复出现,数字4和8被重复运用于几何构图规则中。

中国古代的宗教建筑与佛教寺庙大雁塔敦煌莫高窟等中国古代的宗教建筑与佛教寺庙——大雁塔、敦煌莫高窟等中国古代以其独特的建筑艺术而闻名于世。

其中,宗教建筑作为文化的重要组成部分,对于了解古代中国社会、宗教信仰和建筑技术具有重要意义。

在古代,佛教作为一种主要的宗教信仰,深深影响了中国人的生活和文化。

大雁塔、敦煌莫高窟等佛教寺庙,是中国古代宗教建筑的典范,以下将对其进行探讨。

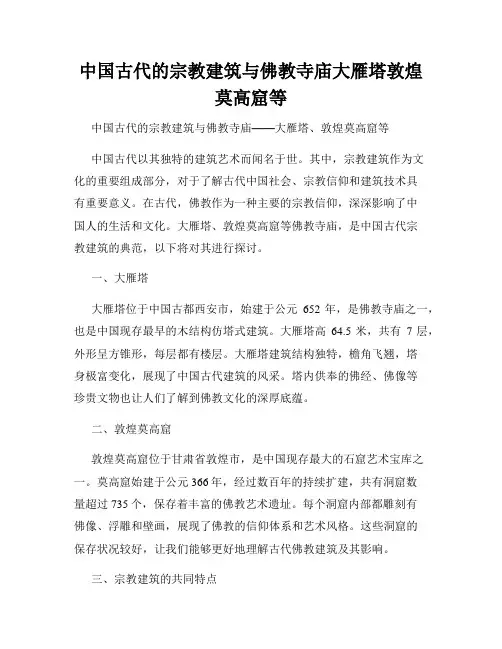

一、大雁塔大雁塔位于中国古都西安市,始建于公元652年,是佛教寺庙之一,也是中国现存最早的木结构仿塔式建筑。

大雁塔高64.5米,共有7层,外形呈方锥形,每层都有楼层。

大雁塔建筑结构独特,檐角飞翘,塔身极富变化,展现了中国古代建筑的风采。

塔内供奉的佛经、佛像等珍贵文物也让人们了解到佛教文化的深厚底蕴。

二、敦煌莫高窟敦煌莫高窟位于甘肃省敦煌市,是中国现存最大的石窟艺术宝库之一。

莫高窟始建于公元366年,经过数百年的持续扩建,共有洞窟数量超过735个,保存着丰富的佛教艺术遗址。

每个洞窟内部都雕刻有佛像、浮雕和壁画,展现了佛教的信仰体系和艺术风格。

这些洞窟的保存状况较好,让我们能够更好地理解古代佛教建筑及其影响。

三、宗教建筑的共同特点大雁塔和敦煌莫高窟作为中国古代宗教建筑的代表,具有一些共同的特点。

首先,它们都是佛教寺庙,体现了佛教信仰的核心价值观和教义。

其次,它们的建筑风格体现了中国古代建筑的传统与创新,融合了不同历史时期和地域的建筑风格。

同时,它们的建筑材料广泛采用了石材、木材等当地具有特色的建筑材料,体现了中国古代建筑的技术水平和创造力。

最后,它们作为重要的宗教场所,对于传播佛教文化和促进地方文化的发展起到了重要作用。

综上所述,大雁塔和敦煌莫高窟是中国古代宗教建筑的杰出代表,它们展现了中国古代建筑与佛教信仰的深厚底蕴。

通过研究和保护这些宗教建筑,我们能够更好地了解古代中国社会的宗教信仰和文化传统。

同时,这些宗教建筑也成为了中国旅游业的热门景点,吸引了无数国内外游客前来观光参观,推动了地方经济的发展。

中国的佛教文化与佛塔佛教文化是中国文化中的重要组成部分,其广泛影响了中国社会、思想和艺术。

佛塔作为佛教建筑的代表,是佛教文化的重要体现。

本文将为您介绍中国的佛教文化以及佛塔的特点和历史意义。

一、佛教文化在中国的发展佛教于公元1世纪传入中国,并在中国迅速发展起来。

随着佛教的传播,佛教文化逐渐融合了中国传统文化,形成了独特的中国佛教文化。

1. 佛教在中国的传播和接纳佛教最早通过丝绸之路传入中国,并得到汉朝皇帝的支持和赞同。

佛教教义的普遍性和对人类解脱的承诺吸引了大量的信徒。

佛教的到来对中国社会产生了深远的影响,成为了人们信仰和追求内心平静与解脱的精神寄托。

2. 佛教文化在中国的融合佛教文化在中国的发展过程中与中国传统文化产生了相互影响和融合。

佛教与道家、儒家等传统文化有着紧密的联系,在教义、修行方式以及价值观念等方面产生了一定的交融。

中国佛教的独特之处在于其融入了中国文化的特点,形成了具有中国风格的佛教文化。

二、佛塔的特点和历史意义佛塔是佛教寺庙中重要的建筑之一,也是佛教文化的重要体现。

佛塔的建造和形式多样,每种佛塔都代表着特定的佛教教义和纪念意义。

下面将介绍几种常见的佛塔形式及其历史意义。

1. 佛塔的形式和构造佛塔的形式多种多样,常见的有宝塔、石窟、大佛像等。

宝塔是一种多层的建筑,通常由砖石等材料建造而成。

宝塔的每层都有特定的形状和意义,如下层表示地狱,中层表示凡间,上层表示天堂。

石窟是由山崖岩石中开凿的洞窟,内部壁画和雕塑多用于佛教仪式和教义的宣传。

大佛像是指用金属、石材或其他材料制造的高大佛像,作为佛教信仰的象征。

2. 佛塔的历史意义佛塔不仅是佛教建筑的代表,也承载着佛教信仰和教义的历史意义。

它们作为文化遗产,见证了佛教在中国的发展历程。

佛塔通常被视为佛陀的降世地,也是修行和礼佛的场所。

佛塔的存在不仅给人们带来精神寄托和信仰安慰,同时也成为中国古代建筑艺术的一大瑰宝。

三、佛教文化与佛塔的现代影响佛教文化和佛塔作为中国文化的重要组成部分,对中国社会和艺术产生了深远的影响。

艺术与信仰中国非物质文化遗产中的佛教寺庙建筑艺术与信仰:中国非物质文化遗产中的佛教寺庙建筑在中国的非物质文化遗产中,佛教寺庙建筑无疑是其中一个重要的组成部分。

佛教信仰在中国拥有悠久的历史,寺庙作为佛教信仰的重要场所,不仅仅是宗教活动的场所,更是艺术与信仰相结合的典范。

本文将从建筑风格、雕塑艺术和绘画艺术等方面,探讨中国佛教寺庙建筑中艺术与信仰的融合。

一、建筑风格中国佛教寺庙建筑风格种类繁多,但一些基本元素却是共同存在的。

比如典型的寺庙建筑通常包括山门、天王殿、大雄宝殿以及后殿等。

山门是寺庙的入口,具有象征佛教教义和起到净化心灵的作用。

天王殿供奉护法神,而大雄宝殿则是佛教寺庙最重要的殿堂,供奉佛像并进行佛教仪式。

后殿一般用于僧侣休息和进行日常活动。

寺庙建筑的特点在于其庄严肃穆的氛围,采用大量的木材和石材进行搭建,以及雕刻精美的花纹和图案。

建筑的屋顶多采用重檐和多重屋顶的形式,给人一种庄重而威严的感觉。

此外,寺庙建筑还遵循“严整、庄重、对称、和谐”的规则,给人以平静和宁静的感受。

二、雕塑艺术佛教寺庙建筑中的雕塑艺术是艺术与信仰相结合的重要表现形式。

寺庙内的佛像、菩萨像和护法神像等都是雕塑的主要对象。

佛像是佛教信仰中最重要的象征之一,佛像的雕刻取材广泛,包括佛陀的各种姿势和表情,每一个佛像都有着深刻的内涵和寓意。

雕刻佛像需要经过精湛的技术和丰富的想象力,以表现佛教教义和追求智慧的内涵。

此外,寺庙内的菩萨像和护法神像也是佛教艺术中的重要组成部分。

菩萨是指具有大慈悲心和智慧的神灵,而护法神则是佛教信徒在修行过程中所依靠和供奉的神灵。

这些雕塑形象各具特色,通过雕塑艺术形象地传达了佛教信仰中对于慈悲、智慧和保护的追求。

三、绘画艺术绘画艺术在佛教寺庙建筑中也占据着重要的地位。

寺庙内的壁画和屏风画等作品,以其独特的艺术风格和宗教寓意,成为佛教信仰与艺术相结合的精华之一。

壁画是佛教艺术中最具代表性的作品之一。

壁画通常绘制在寺庙的墙壁和天花板上,以丰富多彩的画面展示佛教故事和教义。

中国古代的佛教文化与建筑艺术佛教的传入对中国古代文化和建筑艺术产生了深远的影响。

随着佛教的传播,中国逐渐形成了独特的佛教文化和建筑艺术风格。

这种影响不仅体现在寺庙的建筑设计上,还延伸到了绘画、雕塑以及音乐等各个方面。

下面我们将从佛教的传入、艺术表达、建筑特色等角度,探讨中国古代的佛教文化与建筑艺术。

佛教的传入对中国古代文化产生了巨大的影响。

佛教作为一种宗教信仰,不仅带来了一种新的宗教思想,也带来了印度文化的输入。

佛陀的教诲强调人性的善良和平等,这与中国古代儒家思想中的仁爱和平等观念有着一定的共通性。

佛教的到来进一步丰富了中国古代文化,形成了一种独特的融合。

在佛教文化的影响下,中国的艺术表达方式发生了巨大的改变。

佛教艺术注重表达精神境界,追求超脱尘世的美感。

在佛教绘画中,经常出现的譬喻性表达手法,使得画面具有超越尘世的象征意义。

佛教雕塑也形成了自己独特的风格,以平和和静态的形象表示佛的智慧和慈悲。

另外,佛教音乐也成为了中国古代音乐发展的重要组成部分,寺庙中的佛乐常常被用来祈福和冥想,营造出一种神圣而庄严的氛围。

中国古代佛教寺庙的建筑风格也受到佛教文化的深刻影响。

佛教寺庙作为传承佛教思想的场所,其建筑风格体现了人与自然和谐共生的理念。

寺庙一般分为前殿、中殿和后殿,每个殿堂都有不同的建筑形式和功能。

殿堂的层次分明,屋檐高低错落有致,给人一种肃穆庄严之感。

寺庙内外的各类雕塑都以佛教教义为主题,从小到大,从壁龛到塔刹,无一不体现着佛教的理念和智慧。

此外,佛教寺庙的建筑还强调与自然的融合,往往依山傍水,取势自然,使人们在感受佛教文化的同时,也得以领略自然之美。

中国古代佛教文化与建筑艺术的影响力超越了宗教信仰本身,它成为了中华文明的一部分。

佛教文化的传播和建筑艺术的发展不仅带动了绘画、雕塑和音乐等艺术形式的繁荣,更为中国古代文化的交流和融合做出了重要贡献。

总而言之,中国古代的佛教文化与建筑艺术紧密相连,相互促进、相得益彰。

浅谈佛教对古代建筑形制的影响佛教的传入极大地影响了中国古代的建筑文化,使得中国建筑的发展方向有了一定程度的改变。

佛教建筑层出不穷,而且建筑形式各有特色,例如佛教石窟、佛塔、寺院等。

佛教建筑不仅体现了佛教的思想传播和文化传递,而且展示了古代建筑的特色风貌和艺术风格,从更高层次的精神境界来欣赏中国古代的建筑文化。

一、佛教在古代建筑中的体现中国古代的建筑中,佛教建筑占据着很重要的地位,成为古代建筑文化中不可或缺的一部分。

深奥的佛教思想通过现实的佛教建筑形式进行有效地传承和发展,透过这些佛教建筑可以学习和体验到佛教的文明,而佛教的建筑艺术也推动了古代建筑艺术的进步和发展。

佛教主要是通过以下具体的建筑形式进行传承的:1、佛塔。

中国古代的佛塔是体现佛教思想的一种特有的方式,依照佛塔不同的建筑材料,佛塔可以分为很多的种类,例如木塔、金属塔、琉璃塔、砖塔等。

按照形状划分,佛塔可以分为密檐塔、金刚宝塔、楼阁式塔等。

不同的佛塔的用途也有很大的不同,各种形态的佛塔蕴含了深厚的佛教文化,也体现了古代建筑的艺术价值。

佛塔是由地宫、基座、塔身以及塔刹组合而成,主要是方形或八角形,塔的层数为单数,一方面寓意佛教僧人终生不娶,另一方面认为单数吉利,所以佛塔一般为三、五、七层等,而其中的七层塔就是“救人一命胜造七级浮屠”这句话的由来。

早期的佛塔是作为坟墓而建,后来又经过历史的变迁,佛塔被作为佛教的一大象征,不仅是为了显示佛教的功德,而且是对佛教思想文化的继承和发展。

一些佛事活动也经常在佛塔处进行,用于祈福、祭祀、礼拜等等,例如开封的铁色琉璃砖塔、玉泉寺铁塔、大雁塔等。

2、佛教石窟。

石窟是佛教早期的建筑形式,在崖壁上开凿,主要的用途可以分为三种,一是供以前的佛教僧人参禅打坐,因为石窟中冬暖夏凉,适合僧人们禅定。

二是存放僧人的骨灰,僧人死后要进行火化,而他们的骨灰就存放在石窟之中。

三是在石窟中建造佛像,供人们参拜。

佛教石窟中比较有名的有敦煌莫高窟、大同云冈、洛阳龙门等。

中国传统建筑的宗教意义宗教文化在建筑艺术中的体现中国传统建筑是中国古代文化的重要组成部分,不仅具有实用价值,还承载着丰富的宗教意义和文化内涵。

它是中国古代智慧与技术的结晶,同时也是中国人民对宗教信仰的一种表达方式。

本文将从佛教寺庙、道教庙宇和古代皇家建筑三个方面来介绍中国传统建筑中宗教文化的体现。

一、佛教寺庙:高雅庄严的宗教艺术之美佛教在中国的传播与发展使得佛寺成为中国传统建筑的重要代表之一。

佛教寺庙建筑注重空间布局与艺术美感的完美结合,以表达对佛陀教诲的敬仰和顺应。

寺庙一般由山门、天王殿、大雄宝殿、钟楼、鼓楼等构成,每个建筑都有其特定的功能和符号意义。

1. 山门:是佛寺的入口,通常有两座高大的门柱,象征者人们进入修行的门槛。

门柱两侧的石狮子象征着护院和护法,寓意保护佛法。

门顶上悬挂的额匾上用金字书写着佛教经文,体现了对佛教教诲的尊重。

2. 大雄宝殿:是佛寺的主殿,供奉着佛陀的法像。

大雄宝殿通常分为前殿、中殿和后殿,分别是供奉佛陀、菩萨和护法神的场所。

殿内的壁画和浮雕以佛教故事为主题,展现出优美的艺术效果,带给人们宁静与敬仰之感。

3. 钟楼、鼓楼:分别用于清晨敲钟和黄昏击鼓,宣告时间。

寺庙中的钟楼和鼓楼也成为了传统建筑的独特特色,其庄严、神圣的音乐声在大自然中回响,带给人们心灵的震撼。

二、道教庙宇:天人合一的建筑抱负道教是中国独特的宗教信仰体系,诞生了许多特色鲜明的道教庙宇。

道教庙宇致力于实现天人合一的抱负,建筑风格上也体现了这一理念。

1. 角楼、门楼:道教庙宇往往建在山间或风水宝地,而角楼、门楼则是连接外界和庙宇的重要通道。

角楼的特点是高挑、圆角和华丽的装饰,寓意将天地与人的联系紧密地结合在一起。

2. 壁画、彩绘:道教庙宇装饰着丰富多彩的壁画和彩绘,常以仙境、神话和仙神形象为题材,展现了道教世界的神秘与美好。

这些精美的艺术作品不仅为庙宇增添了独特的韵味,也为信徒提供了一个安静祈福的场所。

3. 轩堂、殿堂:道教庙宇中的轩堂、殿堂是供奉神像的场所,也是信徒参拜和瞻仰的地方。

汉传佛教建筑发展史浅析文摘:本文从汉传佛教的发展及其建筑的演变入手,分析汉传佛教建筑的布局与建筑形式,希望深入探究汉传佛教与中华文化的联系,并阐述自己的一些学习过程中的感悟与思想。

关键字:汉传佛教中华文化建筑布局形式一.佛教的起源与传入佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教,相传于公元前6世纪到前5世纪在古北印度的迎毗罗卫国,由乔达摩·悉达多创立,大盛于公元前4世纪到前3世纪。

后世佛教徒尊称乔达摩·悉达多为“释迎牟尼”即“释迦族的圣人”。

汉传佛教与藏传佛教、南传佛教并称佛教三大体系。

汉传佛教源于印度佛教,于东汉初年传入我国。

佛教传入中国内地所走路线有两条:一条是陆路,经由中亚细亚到我国新疆地区,再深入内地;另一条是海路,经由斯里兰卡、爪哇、马来半岛、越南到达广州,即通过南海路线进入中国内地。

佛教逐渐传播发展,成为我国的主要宗教之一。

二.汉传佛教建筑的演化1.东汉时期佛教在东汉初年由印度传入中国,并迅速被中国文化吸收同化,其建筑形式自然也不例外。

最为明显的改变自是窜堵坡这一佛教建筑制式,刚一进入中国,便在中国文化传统的影响下,与中国楼阁式建筑结合,演变成中国化的“塔”这一种新的建筑类型。

“塔”这种音意形得兼的名称,最早见于晋代葛洪所撰《字苑》一书。

“塔”字,蕴涵了梵文Stupa和巴利文thup。

的音义,又从“土”旁,表明原为埋葬佛骨的土家之意。

最早见于中国史籍的佛教建筑,是东汉明帝时期的洛阳白马寺,其中即建有齐云塔,是中国“塔”之起始。

至于白马寺本身形制布局,己未有留存,但据北齐魏收所撰《魏书》记载,“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式。

凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之……”,可见其时间寺院布局承接印度形制,以“塔”为中心。

2.两晋南北朝时期佛教建筑在两晋南北朝时期,随着佛教在中国的发展而得以大量涌现,而且这段时期,也是佛教建筑开始中国化,外来的建筑风格与本土的建筑风格开始交错融合的一个时期。

中国佛教寺院的建筑风格与艺术特色中国是佛教的发源地之一,拥有众多的佛教寺院。

这些寺院不仅是信仰的场所,也是中国建筑和艺术的瑰宝。

不同的地区和历史时期,佛教寺院的建筑风格和艺术特色各异,展现出了丰富多样的文化传统。

一、木结构与中国古代建筑中国佛教寺院通常采用木结构建筑,这是中国古代建筑的重要特点之一。

木结构建筑的主要材料是木材,因此在建造过程中需要对材料进行精心的选择和处理。

佛教寺院的建筑师和工匠常常运用密集的榫卯结构和互相咬合的椽子来确保建筑的稳固和持久。

这种建筑方法不仅体现了中国古代工匠的智慧,也恰到好处地展示了木材的优势和美感。

另外,中国佛教寺院常常在建筑上运用彩绘、雕刻和雕塑等技法,使建筑更加绚丽多彩。

二、山水与寺院布局中国佛教寺院的建筑布局常常与自然环境相结合,形成独特的风景。

这与佛教文化中追求与自然和谐的理念密不可分。

寺院常常修建在山间、水边或其他自然风景优美的地方,将自然景观融入到寺院的建筑中。

比如,古代杭州灵隐寺就是建在山腰之上,寺内有瀑布流淌,给人以清幽的感觉。

这种布局不仅使佛教寺院成为信仰和禅修的场所,也让游人们感受到了自然与心灵的交融。

三、殿堂与塔庙的艺术特色中国佛教寺院的主要建筑是大殿和塔庙,它们是佛教寺院建筑中最具代表性的部分。

大殿是举行仪式和供奉佛像的场所,通常分为正殿和侧殿。

正殿通常较高,屋顶多为重檐和抬梁式,呈现出雄伟壮丽的气势。

殿内的佛像和壁画也是佛教寺院建筑的重要组成部分,其绘制和雕塑工艺精湛,常常栩栩如生。

塔庙则是用来保存佛经和舍利子的地方,塔的形状也因地区和历史背景而异。

有的塔形状如莲花,有的则呈现出多层式的宝塔形状。

宝塔的建筑多用砖石或木材搭建,外表常常装饰有各种吉祥图案和佛教象征。

九华山的宝塔就是典型的中国佛教塔庙建筑,它独特的造型和精细的雕刻使其成为一大景观。

四、文化交融与建筑艺术的发展中国佛教寺院的建筑风格和艺术特色不仅仅受到佛教文化的影响,还吸收了汉族文化和地方特色。

古代寺庙与佛教文化导语:古代寺庙是佛教文化的重要载体,承载着佛教的信仰与智慧。

本文将从寺庙的建筑特点、佛教文化的传播以及佛教对人们生活的影响等方面,探讨古代寺庙与佛教文化的关系。

一、寺庙建筑的特点1.1 佛殿与塔刹古代寺庙的建筑主体通常由佛殿和塔刹组成。

佛殿是供奉佛像的地方,塔刹则是佛教信仰的象征,常常用于存放佛陀舍利或佛教经典等。

佛殿多采用寺庙建筑中的典型形式,如重檐歇山顶、飞檐翘角等,展现出古代建筑的独特魅力。

1.2 园林与庭院古代寺庙通常还拥有精心设计的园林与庭院,以营造宁静、和谐的氛围。

园林中常种植着各种花草树木,让人们在寺庙中感受到大自然的美好。

庭院则是供信众诵经、冥想的场所,提供了一个静心修行的空间。

1.3 门楼与山门古代寺庙的入口通常设有门楼和山门,门楼是寺庙的象征,山门则是寺庙的正门。

门楼常常雕刻着佛教的图案和经文,山门则常常建有牌坊式的结构,以示庄严肃穆。

二、佛教文化的传播2.1 经典的翻译佛教文化的传播离不开经典的翻译工作。

古代寺庙常设有翻经院,专门负责将佛教经典从梵文翻译成汉语,使更多的人能够理解佛法的教义。

这些经典的翻译工作为佛教文化的传播奠定了基础。

2.2 传教士的传播佛教文化的传播还离不开传教士的辛勤努力。

古代寺庙常常招收有志于佛教事业的年轻人,经过严格的修行和学习,成为合格的传教士。

他们以身作则,走村串寺,向人们传授佛法,使佛教文化得以广泛传播。

三、佛教对人们生活的影响3.1 增加人们的修养佛教强调修行和慈悲为怀,通过寺庙的教诲和佛教文化的熏陶,人们的修养得到提升。

佛教的教义使人们更加谦虚、宽容,培养了人们的道德观念,促使人们追求内心的平静与宁静。

3.2 促进社会和谐佛教文化强调众生平等,倡导人与人之间的和谐相处。

古代寺庙常常举办各种庆典和法会,吸引着众多的信众前来参与。

这些活动不仅增进了人们之间的交流和了解,也为社会和谐做出了积极的贡献。

3.3 传承传统文化佛教文化作为中国传统文化的重要组成部分,对于传承和弘扬传统文化起到了积极的作用。

建筑文化论文建筑风水学论文建筑艺术鉴赏论文中国古建筑论文佛教及佛教建筑【摘要】:本文通过对佛教文化以及佛教建筑相关内容的阐述,分析其对于人们生活和城市布局的各方面影响,旨在呼吁社会各界对于佛教这一宗教建筑的重视和保护。

关键词: 佛教; 佛教寺院; 舍宅为寺1.佛教产生的原源及保护佛教建筑的重要性在我国古代曾出现过多种宗教,比较重要的是佛教、道教、和伊斯兰教。

其它还有摩尼教、袄教、天主教、基督教、本教……等等。

中国古代建筑类型多样,有宫殿、庙宇、住宅、祭祀和宗教建筑,每种类型都有其特定的形式,意义和作用等。

当然这些对我们认识和掌握古代建筑都有着重要的意义,因此对有关佛教及佛教建筑的了解和认识很有必要,加大宣传和教育以保护现存佛教建筑。

佛教诞生于公元前6世纪至前5世纪的古印度,传入中国,大约是在汉朝,很快受到广大百姓的信奉,也受到传统者的重视与扶持,朝廷组织专人传译经书,讲习教义,到魏晋南北朝时期(公元前5-6世纪)形成了佛教在中国传播的第一高潮。

佛教主张“普渡众生”的思想,唐朝是佛教在中国发展的盛期,几代帝王都崇信佛教,他们在京都设立伊经院,聘请国内外高师,培养了大批高僧学者;在各地兴建宫寺,使其逐步与中国本土文化相融合形成了具有中国特色的佛教,佛寺建筑因而也成了中国古建筑中很重要的一个组成部分。

西藏大约在10世纪后期形成了富有特征的藏传佛教俗称喇嘛教。

密宗佛教特别讲究仪规,对设坛、供奉、诵咒、授戒等都有一套严格规定,内部管理与组织也十分严密,佛寺中不仅有总管和尚,而且还设有管纪律,查违法,领众颂经,管理学经,辩论,考试等方面的专职喇嘛。

由于实行政教合一,不仅寺院中僧职也起到官职作用,总管还代表寺院出席地方政府的重要会议。

密宗佛教的节日有正月的祁愿法会,四月的佛诞生,六月的雪场节,七月的望果节,这些节日由于与当时民间的传统节日相结合,因而持续时间长,参与的人数多,在西藏几乎全民信教,这些佛节也几乎都成了全民的盛大节日。

中国古代建筑的佛教建筑文化浅论

更古而今为宙,东南西北为宇。

悠悠五千年,史文光辉载大国。

中国历史久远,文化深邃博大,华夏礼仪精神渗透细微。

天朝上邦之名万国臣服,五千年中传奇神话无数。

生息繁衍之处无不神秘莫测。

中国作为文化古国,其本质上拥有着极其深厚的底蕴和对世界的无尽探索。

古人的智慧在生产力不发达的当时达到了一个极高的水平,这样的魅力可以在中国古代的每一处得以见证。

而作为居住的房屋建筑也深深烙印了中华文明的血统。

中华古建筑,大多以木结构为主,或典雅古朴,或高贵出尘,或恢弘大气。

从房屋的结构到装潢铺设都能诠释古代工匠技艺的登峰造极。

古代建筑充分的结合了神话,宗教,古代美学等等文化因素,从门窗的赑屃、神鸟诸多神瑞雕刻到门前的镇宅石像无一不体现如此。

空间艺术是诠释中国古代建筑的最佳词汇,其布局讲究,建筑结构,文化应用都将文明在一砖一瓦中灌注。

古代建筑中的宗教文化体现广众,但其中以:道,佛两教文化为主。

道教建筑为观,佛教建筑为寺。

(道教建筑也称为宫)

佛教作为西汉末年随丝绸之路传来中原的宗教文化在中国立地扎根。

其宗教文化下的建筑特色也随之传入中原,也是中国寺庙文化的起源。

中国的佛教建筑和印度原始建筑有很大的差异,这是由于佛教文化与本土化结合的缘故,其文化内涵已经形成了鲜明的中国传统特点。

同样以木质结构为主隐于大山之中或现于街市之内。

佛法讲究入世和清净,其寺庙的选址也突出了该寺立意的根本。

中国寺庙的布局优美独特,样式与宫殿相似。

以门庭正中为山门,山门左右设有钟楼、鼓楼,从外进内分别是天王殿、大雄宝殿、藏经楼。

各殿中以大雄宝殿最为重要,也是寺庙中占地最大的建筑部分,其因为大雄之名意为佛祖释迦牟尼。

在寺庙中意义最为重大的是佛塔,这是历代供奉佛僧舍利的地方,神圣庄严。

也是中国楼塔文化的源流之一,佛塔由印度传入。

梵文音译为窣堵坡,与中原重楼文化相结合有多种形式:阁楼式塔、密檐式塔、亭阁式塔、覆钵式塔、金刚宝座式塔、宝箧印式塔、五轮塔、多宝塔、无缝式塔等。

一般都建造在寺庙中部位置,因为文化的发展和历史原因为了更好的保护佛骨舍利都另辟别院建造佛塔。

在西游记中唐三藏为表达对佛的尊敬发过誓愿道“见佛拜佛,遇塔扫塔。

”佛塔也有浮屠的意思,俗语中常说的:救人一命胜造七级浮屠。

便是说救人于为难,比之你建造一座佛塔来彰显虔诚与祈愿善良更加重要。

寺庙的布局俯瞰之下一般为:平面四方形,从山门殿中顺次进入为天王殿、大雄宝殿、寺庙供奉主菩萨殿、讲法殿、藏经楼为主,南北纵贯对称。

其体现了中国传统寺庙中阴阳宇宙观和崇尚对称、次序稳定的审美中心,而随着历史进程的发展寺庙建筑特色融入祭祀、观天的功能建筑。

<注:现代寺庙中讲法殿与藏经楼合为一处名为法堂,又名藏经阁,此处不抄。

>

由于佛教中佛法入世修行的核心理念,佛教中有许多为追求佛陀真谛的僧人发下宏愿而简居的建筑,称为佛洞。

与道教中闭关参悟的洞府有类同之处,其中最为著名的为九华山古佛洞,位于罗汉峰西北、太极洞北,新辟石板道通此。

两洞相连,一大一小,一名古佛,一名圆通,总面积38平方米。

历代有苦行僧居之。

顶垒高台,怪石乱生,洞前有面墙、门楼,侧有甘泉、碧溪、菜畦、花木,天籁不绝。

无底洞在太极洞西南。

深60米,宽处4米,窄处仅1米,呈亚葫芦形。

洞中有洞,洞洞连贯。

入内峻岩倒挂,乱石交叠,壁隙裂缝,纵横

密布,阴森森然。

洞中有朝天洞口,凝视碧空,有坐井观天之趣。

文殊洞在书箱峰西,去下闵园途中。

两洞相连,上小下大,内供文殊像。

主洞面积36平方米,小洞16平方米。

清光绪年间,高丽贡使赵玉坡游览九华山,特意来到古佛洞凭吊金地藏修行的踪迹,并作诗一首:“东藩修贡草茅臣,到处看山耳目新。

圣世万年屏翰固,中华一脉本原亲。

诗名远重鸡林价,游迹先开鹿苑春。

笑被江南人创见,乌纱错认戏场人。

”诗中的”鹿苑”,是佛教俗语”鹿”苑”的简称。

佛经说,上古有金仙修道的石室,有母鹿生鹿女极美,金仙养之,因名鹿苑,是佛成道的地方。

这里代指金地藏在九华山修行成道的处所,即”古佛洞”。

每一座寺庙主要供奉的菩萨都是不一样的,有供奉佛祖有供奉文殊菩萨、观音大士、金刚罗汉的,这里就涉及到寺庙的另一个主要建筑:佛像。

佛像体现了寺庙对供奉菩萨的尊敬,在建造过程中要求心灵虔诚手法精细,以至于每一尊修造完善的佛像不仅是建筑物更是艺术品。

以南海观音立像为例,通高33米,台座立有三层,佛身长度为18米,莲台2米,台基13米,台基面积为5500平方米。

佛像形体庄严顶现弥陀,左手托法轮,右手施无畏印,眼露慈祥,笑容生妙。

工匠技艺的精神和对佛教文化的领悟将此建筑物刻画的栩栩如生,如同菩萨临世,慧眼视众生。

寺庙作为中国文化的重要组成部分,皆藏有种种历史背景和传说。

颇多神秘,引人尊崇。

以灵隐寺为例,位坐杭州西湖名寺古刹之一。

传说较多:一则说是于1600年前印度僧人跋山涉水行脚千万里,渴饮风露饥餐霜雪领悟佛法妙门行走修炼,来到杭州被山河秀美所慑,迷醉灵峰秀水中,顿感其中仙灵隐没意味非凡,便在此建寺,一则说是康熙南巡时所建,还曾御赐墨宝书有‘云林禅寺’。

一则又说隋唐年间一僧人受神明指引来此建寺宣扬佛法等有诸多神迹与传说。