二十四节气主要反映什么地区的气候

- 格式:doc

- 大小:9.50 KB

- 文档页数:1

二十四节气中的梅雨季节气候分析梅雨是中国传统二十四节气中的一个重要节气,它标志着春天的结束和夏天的到来。

在这个季节,潮湿的气候常常给人们带来不便和困扰。

本文将对梅雨季节的气候特点进行分析和解读。

一、梅雨季节的定义和起始时间梅雨是指从农历五月中旬到六月中旬之间,大约持续40天左右的一个季节,标志着梅花的盛开和暑气的逼近。

梅雨季节主要分布在东亚地区,包括中国南方的广东、福建、台湾等地。

二、梅雨季节的气候特点1. 高温多湿:梅雨季节是我国南方地区夏季的开始,气温逐渐升高,多以30摄氏度以上为主。

同时,由于水汽蒸发和大气湿度的增加,梅雨季节的湿度较大,人们会感到闷热和不适。

2. 多雨天气:梅雨季节是雨水集中的时期,每年都是降雨量最多的季节之一。

在梅雨季节,常常伴随着阵雨、雷雨等强降水天气,给人们的生活和出行带来不便。

3. 多雷电活动:由于湿气和暖湿气流的相互作用,梅雨季节的雷电活动频繁,雷电灾害也容易发生。

人们在梅雨季节要注意防范雷电天气带来的安全隐患。

4. 多雾天气:梅雨季节的湿度高,会出现较多的雾天气。

雾天气会对交通安全和能见度造成影响,人们需注意遵守交通规则,确保行车安全。

5. 梅雨持续时间较长:梅雨季节的持续时间相对较长,一般会持续40天左右。

在这段时间内,人们需要做好防潮、防雨和防暑工作,保障身体健康。

三、梅雨季节对人们生活的影响1. 服装选择:梅雨季节的气候多湿,人们应选择透气性好、吸湿性强的衣物,以便在湿热的天气中保持舒适。

2. 防雨措施:由于梅雨季节的降雨较多,人们在外出时需随时携带雨具,做好保护措施,以防雨水淋湿衣物和其他物品。

3. 防暑降温:梅雨季节伴随着高温天气,人们应注意防暑降温,多饮水、合理安排工作和休息时间,避免中暑等热射病的发生。

4. 防雷电:梅雨季节的雷电活动频繁,人们在户外活动时应尽量避免空旷地段和高大建筑物,确保自身的安全。

5. 防雾保障出行安全:梅雨季节的雾天气多,给交通出行带来困扰。

一年中气候有冷有热,为什么?因为地球自转轴与地球围绕太阳运转的轨道平面不垂直,地球赤道面与地球围绕太阳运转的轨道平面之间始终有一个23°26′的夹角(即自转轴相对于公转轴的倾角),地球是“斜着身子”在围绕太阳运转,同时又在自转。

因此,当地球处在环绕太阳运行轨道上不同的位相点,地球上某一地区接受到的太阳幅射热就不一样多(阳光相对地面的入射角变了),于是周而复始,形成了春、夏、秋、冬四季。

例如现在北半球进入了秋天,在向冬天撤退,南半球就进入了春天,在向夏天进军。

这个常识,今天人人皆知,但获得这个认识,人类却花了几千年。

日出日落,一个循环为一天,这个规定全世界都一致。

因为这是地面上的人根据太阳的视运动而本能产生的概念,其实是地球在环绕太阳的运行中又完成了一个自转周期。

运动是相对的,参照系不同,描述的运动者就可以不同。

古人“以我为核心”认为大地不动“天圆地方”,那就是太阳、月亮、星星都在天穹上运动了。

随着人们认识的不断扩展、深入,事物才能逐渐显现出它的本来面目。

而为了让事物的本质为大众理解接受,人类认知的每一步重大前进却往往要付出壮烈的牺牲,因此就有了412年前为捍卫哥白尼的日心说被教会以异端名义烧死的布鲁诺的悲剧,也有了123年前罗马宗教法庭不得不为布鲁诺平反并恢复名誉的讽刺。

在布鲁诺殉难的罗马鲜花广场上为他树立的铜像,证明了真理是烧不死的。

我们都知道“万物生长靠太阳”,因为任何植物生长都离不开所处环境中一年里相应的光照与热量条件。

人类进入农耕社会以后,制定出各种各样的历法来,除了用于纪年纪事,主要目的之一就是为了把握一年四季冷热变化的规律,以便指导农耕业去努力争取“春种一粒粟,秋收万颗籽”,大家才能有饭吃。

那么,除了“日”以外,如何去客观描述更长的时段呢?这就涉及了“月”和“年”,不同的制定方法就形成不同的历法。

我们用什么样的历法来指导农事活动,才能最科学、最准确的提供本地光热条件变化的信息以便适时的利用?这就必需要先来客观比较一下不同历法的特点。

池州市二十四节气气候特征分析【摘要】池州市位于中国安徽省中部,是一个具有悠久历史和丰富文化的地方。

本文主要探讨池州市的二十四节气气候特征。

我们首先介绍了二十四节气的概念及其在气候研究中的重要性,然后概述了池州市的气候特征。

接着,我们对池州市不同节气的气候特点进行了详细分析,并总结了二十四节气的气候变化规律。

我们还探讨了池州市气候变化对生态环境和农业生产的影响。

我们总结了池州市二十四节气气候特征的主要特点,并提出了未来研究方向和气候变化应对措施。

这些研究成果有助于更好地了解池州市的气候特征,为地方气候变化的管理和决策提供科学依据。

【关键词】。

1. 引言1.1 池州市二十四节气气候特征分析的重要性池州市位于中国东部,地处江淮平原和南岳中等山地之间,地理位置优越,气候温和湿润。

二十四节气是中国传统的气候现象观测体系,反映了自然界的规律和季节变化。

对于池州市的气候特征分析,十分重要。

池州市拥有独特的地理环境和气候条件,二十四节气在这里表现出独特的气候特征。

通过对二十四节气的气候特点进行分析,可以更深入地了解池州市的气候变化规律,及时做出应对措施。

池州市的气候变化对生态环境和农业生产都有着重要影响,深入研究二十四节气的气候特征可以为生态环境保护和农业生产提供科学依据。

对池州市二十四节气气候特征进行分析是至关重要的,能够为我市气候变化的监测、预警以及应对措施提供科学依据。

这也是未来研究方向应该关注的重要课题之一。

1.2 池州市的地理位置池州市位于中国安徽省南部,地处长江中下游与淮河中游之间,属大别山腹地。

池州市地理位置介于北纬29°20′~31°1′,东经116°32′~118°28′之间,总面积为8375平方公里。

池州市地势起伏大,山地占地面积的60%,主峰有天堂寨、凤凰山、牯牛降等。

池州市气候属亚热带季风气候,四季分明,冬季较冷,夏季较热,春秋温和。

年均气温在15℃左右,降水充沛,年降水量在1400-1600毫米之间。

竭诚为您提供优质文档/双击可除二十四节气介绍篇一:二十四节气文字简介二十四节气简介:节气是华夏祖先历经千百年的实践创造出来的宝贵科学遗产,是反映天气气候和物候变化、掌握农事季节的工具,影响着千家万户的衣食住行。

二十四节气起源于黄河流域,远在春秋时期,中国古代先贤就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气,以后不断地改进和完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由邓平等制订的《太初历》正式把二十四节气定于历法,明确了二十四节气的天文位置。

二十四节气是中国劳动人民独创的文化遗产,它能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。

二十四节气的命名反应了季节、气候现象、气候变化等。

因此二十四节气又可以划分为如下几类:表示寒来暑往变化的有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八个节气;象征温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒五个节气;反映降水量的则是:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪七个节气;反应物候现象或农事活动的节气有:惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。

春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分的,反映了太阳高度变化的转折点。

立春、立夏、立秋、立冬则反映了四季的开始。

白露、寒露、霜降三个节气表面上反映的是水汽凝结、凝华现象,但实质上反映出了气温逐渐下降的过程和程度。

惊蛰、清明反映的是自然物候现象,尤其是惊蛰,它用天上初雷和地下蛰虫的复苏,来预示春天的回归。

1、立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。

2、雨水:降雨开始,雨量渐增。

3、惊蛰:蛰是藏的意思。

惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

4、春分:分是平分的意思。

春分表示昼夜平分。

5、清明:天气晴朗,草木繁茂。

6、谷雨:雨生百谷。

雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

7、立夏:夏季的开始。

8、小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

9、芒种:麦类等有芒作物成熟。

10、夏至:炎热的夏天来临。

11、小暑:暑是炎热的意思。

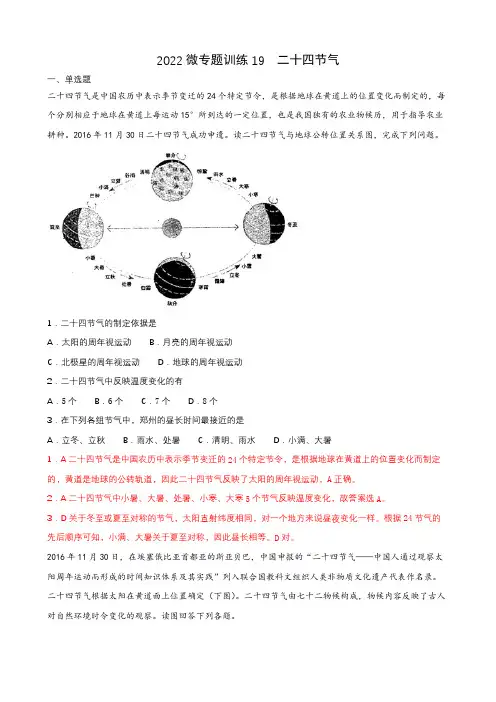

2022微专题训练19 二十四节气一、单选题二十四节气是中国农历中表示季节变迁的24个特定节令,是根据地球在黄道上的位置变化而制定的,每个分别相应于地球在黄道上每运动15°所到达的一定位置,也是我国独有的农业物候历,用于指导农业耕种。

2016年11月30日二十四节气成功申遗。

读二十四节气与地球公转位置关系图,完成下列问题。

1.二十四节气的制定依据是A.太阳的周年视运动B.月亮的周年视运动C.北极星的周年视运动D.地球的周年视运动2.二十四节气中反映温度变化的有A.5个B.6个C.7个D.8个3.在下列各组节气中,郑州的昼长时间最接近的是A.立冬、立秋B.雨水、处暑C.清明、雨水D.小满、大暑1.A二十四节气是中国农历中表示季节变迁的24个特定节令,是根据地球在黄道上的位置变化而制定的,黄道是地球的公转轨道,因此二十四节气反映了太阳的周年视运动,A正确。

2.A二十四节气中小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气反映温度变化,故答案选A。

3.D关于冬至或夏至对称的节气,太阳直射纬度相同,对一个地方来说昼夜变化一样。

根据24节气的先后顺序可知,小满、大暑关于夏至对称,因此昼长相等。

D对。

2016年11月30日,在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

二十四节气根据太阳在黄道面上位置确定(下图)。

二十四节气由七十二物候构成,物候内容反映了古人对自然环境时令变化的观察。

读图回答下列各题。

4.大暑节气包括“腐草化萤”、“土润溽暑”、“大雨时行”三个物候,以此推断二十四节气的形成地域是()A.江淮地区B.华南地区C.黄河中下游地区D.川渝地区5.二十四节气在不同地区的时令意义不同,河南、山东“寒露种麦最当时”,而北京“秋分种麦最当时”,形成此地域差异的主导因素为()A.降水B.霜冻期C.光照D.热量4.C古人认为萤火虫是腐草变成的;大暑时,一候萤火虫卵化而出,二候天气开始变得闷热,土地也很潮湿,三候是常有大的雷雨会出现,天气开始向立秋过渡;7、8月份锋面雨带推移到华北地区,华北进入夏季下雨时节,此时正是大暑时节。

专项提分卷(七) 非连续性文本阅读(满分:27分时间:30分钟)(一)(9分)材料一:我国古代用农历计时,用阳历划分春夏秋冬二十四节气,把五天叫一候,3候为一气,称节气,全年分为72候24节气。

材料二:厉害了!中国“二十四节气”申遗成功。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会于2016年11月30日下午将中国申报的“二十四节气”——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其相关实践活动列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,“二十四节气”是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分,二十四节气也是大自然的语言,它指导着传统农业生产和日常生活,如“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧”,再如民间有“霜降吃柿子防感冒”的谚语,日久天长,这些经验被沉淀、总结下来后,就形成了纷繁多样的月令、农谚、民俗、民谚,世代相传,规范、指导着中国人的生活。

材料三:二十四节气起源于黄河流域,也反映了典型北方气候特点。

远在春秋时期,中国就已经能用土圭(在平面上竖一根杆子)来测量正午太阳影子的长短,以确定冬至、夏至、春分、秋分四个节气。

一年中,土圭在正午时分影子最短的一天为夏至,最长的一天为冬至,影子长度适中的为春分或秋分。

春秋时期的著作《尚书》中就已经对节气有所记述,西汉刘安著的《淮南子》一书里就有完整的二十四节气记载了。

材料四:由于我国地域广阔,二十四节气还带有明显的区域性色彩。

如“霜降”一般在阳历10月23日左右,意指这一节气的来临,大地将产生初次结霜的现象。

但在我国南方的福建省南部、海南省等地区,全年无霜。

而在东北的黑龙江省和内蒙古自治区等北方地区的初霜,则常早于这个时间。

1.结合材料分析二十四节气“带有明显的区域性色彩“的原因有哪些。

(3分)①我国地域广阔;②二十四节气是以黄河流域这一带的气候、物候为依据建立起来的。

2.请结合材料和生活实际,简要谈谈你对“清明”这一节气的认识。

池州市二十四节气气候特征分析【摘要】池州市位于中国安徽省南部,地处长江中下游地区,气候属暖温带季风气候。

本文针对池州市二十四节气气候特征展开研究。

在第一部分中,介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

然后在对池州市二十四节气进行了概述,分析了池州市的气候特征,并对春、夏、秋、冬四季的气候特征进行了详细分析。

最后在结论部分总结了池州市二十四节气气候特征的主要特点,探讨了对池州市气候影响的因素,并展望了进一步研究的方向。

通过本文的研究,可以更深入地了解池州市的气候特征,为当地气候预测和农业生产提供参考依据。

【关键词】1. 引言1.1 研究背景池州市位于中国安徽省南部,是一个自然风光优美的城市。

由于地处江淮丘陵区,池州市的气候变化多样,季节分明。

二十四节气是中国传统的时间系统,反映了中国农耕文化对季节变化的认知。

池州市的气候特征受到二十四节气的影响,研究池州市二十四节气的气候特征有助于了解该地区气候的规律。

池州市的气候总体上属于温暖湿润气候,受季风影响较大。

春季气候温暖多雨,夏季气候炎热潮湿,秋季气候凉爽干燥,冬季气候寒冷干燥。

二十四节气在池州市的气候特征中起着重要的作用,影响着该地区的天气变化、农作物生长以及人们的生活方式。

通过对池州市二十四节气气候特征的深入研究,可以更好地理解该地区的气候规律,为农业生产、旅游开发、生态环境保护等方面提供科学依据和参考。

深入探讨池州市二十四节气的气候特征具有重要的研究价值和实践意义。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨池州市二十四节气的气候特征,分析其在不同季节的变化规律,为进一步了解该地区气候变化趋势提供科学依据。

通过对气候特征的分析,可以帮助人们更好地适应气候变化,采取有效的防护措施,保护环境和人类健康。

研究池州市气候特征还有助于提高对该地区气候变化的认识,为农业、旅游等领域的发展提供重要参考,促进地方经济的可持续发展。

通过本研究,可以全面了解池州市二十四节气的气候特征,为未来相关领域的发展提供科学依据和指导,推动地方经济的健康发展。

中国二十四节气的地理分布与差异中国二十四节气是中华民族的传统文化遗产,是农耕社会对气候变化的观察和总结。

它们按照太阳在黄道上的运行,将一年分为二十四个时期,每个时期的长度大致相等。

二十四节气既反映了中国广大地域的气候特点,也反映了中国文化的多样性。

本文将探讨中国二十四节气在地理上的分布与差异。

一、立春立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天开始了。

它在中国的地理分布上表现出较大的差异。

因为我国地域广大,南北纬度相差较大,所以立春的时间也存在差异。

南方地区的立春比北方要早,这是因为南方的气温相对较暖,春天来临的时间较早。

二、雨水雨水是春季的第二个节气,它标志着春天的降水量逐渐增多。

中国地理上的分布差异导致了雨水节气的降水模式存在差异。

南方地区的雨水较为集中,降水量较大,而北方地区的降水相对较少。

三、惊蛰惊蛰是春季的第三个节气,它标志着春雷开始响起,蛰虫苏醒。

中国的地理分布使得惊蛰节气不同地区的特点有所差异。

南方地区气温相对较高,蛰虫早早苏醒。

而北方地区气温较低,蛰虫苏醒的时间较晚。

四、春分春分是春季的中间节气,是一年中白昼和黑夜时间相等的时刻。

春分节气与地理分布间存在一定的关联。

南方的春分节气较为温暖,昼夜温差不大;而北方地区昼夜温差较大,气温较低。

五、清明清明是春季的第五个节气,也是中国传统节日。

清明节在中国的地理分布上有着明显的差异。

南方的清明节气气温较高,花草绿意盎然,植物生长旺盛;北方地区气温较低,植物生长相对较慢。

六、谷雨谷雨是春季的最后一个节气,它标志着春播作物的季节。

中国地理上的差异导致谷雨节气的特点有所差异。

南方地区气温相对较高,降雨量较大,适宜春播作物的生长;而北方地区气温较低,降雨量相对较少。

七、立夏立夏是夏季的第一个节气,它标志着夏天开始了。

立夏节气在中国的地理分布上有所不同。

南方地区的立夏气温较高,进入夏天的感觉明显;而北方地区气温相对较低,夏天的感觉较晚。

八、小满小满是夏季的第二个节气,它标志着麦类作物的成熟。

二十四节气主要反映什么地区的气候一、例题[单选题]二十四节气是我国劳动人民在长期实践中总结出来的,它主要反映( )地区的气候特点和农事概况。

A.淮河下游B.黄河上游C.长江中下游D.黄河中下游正确答案:D二、概述【解答】二十四节气主要反映的是我国中原地区的气候特点和农事概况。

【原因】由于历史上我国的主要政治、经济、文化、农业活动中心多集中在黄河流域中原地区,二十四节气也就是以这一带的气候、物候为依据建立起来的。

【中原所包含的区域】中原又称中土、中州、华夏,是指洛阳至开封一带为中心的黄河中下游地区,广义上包括今河南省全部、山西省东南部、河北省南部、山东省西南部、安徽省北部、江苏省西北部等区域。

狭义上指今天的河南省。

【二十四节气】立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

三、详述二十四节气起源于黄河流域。

远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。

以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。

每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。

其中,每月第一个节气为“节气”,即:立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒等12个节气;每月的第二个节气为“中气”,即:雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒等12个节气。

“节气”和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。

传统节气文化本篇文章给大家谈谈传统节气文化,以及节气文化对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏文库喔。

本文目录:1、二十四节气的含义简介传统文化2、中国的24节气与传统文化有什么关系?为什么节气能被誉为中国第五大发明?3、我国二十四节气有着怎样的文化意义呢?4、二十四节气特点和风俗是什么?二十四节气的含义简介传统文化二十四节气的含义简介传统文化二十四节气的含义简介传统文化,二十四节气是通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系。

有着指导传统农业生产和日常生活的重要作用。

下面来看看二十四节气的含义简介传统文化。

二十四节气的含义简介传统文化1二十四节气的含义立春二十四节气之首,也寓意着春天的开始,万物生长。

雨水雨水节气标示着降雨开始。

惊蛰代表着天气回暖,春雷始鸣。

万物冒地而出,生机勃勃。

春分春分在气候上的特征尤为明显,这时节天气暖和、雨水充沛、春和日丽。

清明清明时节雨纷纷。

这个时节阳光明媚、树木生长、生机勃勃。

谷雨春雨贵如油。

这个时节降水明显增加,更好地促进了农作物的生长。

立夏立夏标志着夏天的来临,炎暑降至。

暴雨变多,农作物进入旺盛生长的阶段。

小满这是一个反映降水的节气,意味着降水量大幅增加,农作物开始饱满。

芒种这个时节天气炎热,已经进入典型的夏季。

夏至一年中正午太阳高度最高的一天。

北半球白昼时间达到全年最长。

小暑盛夏正式开始。

天气开始炎热,暴雨暴雷多的时节。

大暑这个时节天气极为炎热。

一年中最热的节气。

暴雷,台风多发。

立秋立秋表示开始进入秋季,但天气依然炎热,还未开始凉爽。

处暑处暑意味着出暑。

酷热难熬的天气到了尾声。

白露白露是反映自然界寒气增长的节气。

早晚的温差开始变大。

秋分时至秋分,暑热已消,我国各地区的白天时间开始变短。

寒露进入寒露,冷空气南下,昼夜温差较大。

霜降这个时节气温骤降、昼夜温差加大。

立冬意味着冬天的开始,万物进入休养、收藏状态。

小雪小雪节气的到来,意味着天气会越来越冷、降水量渐增。

二十四节气是我国劳动人民在长期实践中总结出来的,由于历史上我国的主要政治、经济、文化、农业活动中心多集中在黄河流域中原地区,二十四节气也就是以这一带的气候为依据建立起来的,主要反映的是我国中原地区的气候特点和农事概况。

【中原所包含的区域】中原是指洛阳至开封一带为中心的黄河中下游地区,广义上包括今河南省全部、山西省东南部、河北省南部、山东省西南部、安徽省北部、江苏省西北部等区域。

狭义上指今天的河南省。

【二十四节气】

立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、

立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、

立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、

立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

二十四节气与气象变化中国自古就有二十四节气的观念,它是将一年划分为二十四个节气来指导农事和生活。

每个节气都与气象变化有密切的联系,反映了大自然的轮回律。

本文将探讨二十四节气与气象变化的关系,为读者提供更深入的了解和认识。

第一节气:立春立春一般出现在2月4日或5日,标志着春季的开始。

从气象学角度来看,立春之后气温逐渐升高,昼长夜短,气候逐渐转暖。

在北方地区,人们常说“立春后,寒气尽”。

此时气候虽略微寒冷,但阳光时常出现,适宜外出活动。

第二节气:雨水雨水节气一般出现在2月18日或19日,此时气温进一步回暖,降雨量逐渐增多。

在中国南方,旱季结束,雨季开始。

而在北方,这个时候虽然还没有大规模降雨,但已经有几场小雨,萌动了大地万物。

第三节气:惊蛰惊蛰节气通常在3月5日或6日,惊蛰意味着春雷初鸣,冬天已经过去,气温进一步回升。

此时气候较暖,大部分地区进入了春耕季节,早鸟开始归来,万物复苏。

第四节气:春分春分一般出现在3月20日或21日,对于人们而言,春分是白昼和黑夜时间相等的日子。

然而,气象上却是春天渐行渐远了。

气温逐渐升高,阳光也逐渐增强,春光明媚,花草繁盛。

第五节气:清明清明节气一般在4月4日或5日,是中国重要的传统节日之一。

这个时候,气温明显升高,天气晴朗,适合郊游踏青。

但同时需要注意,清明也是寒潮频繁的季节,气候变化较大,切勿过度追求春光。

第六节气:谷雨谷雨节气常在4月19日或20日,此时气温继续上升,降水增多。

这个时候正是春耕的关键时期,又逢雨水充沛,对于农作物的生长非常有利。

由于湿度逐渐增加,人们容易感到闷热,衣物、房屋也容易潮湿。

第七节气:立夏立夏节气一般在5月4日或5日,标志着夏季的开始。

此时气温明显升高,日照时间进一步延长。

气象条件逐渐适宜作物生长,个别地区进入了雨季,草木葳蕤,万物生长茂盛。

第八节气:小满小满节气在5月19日或20日,此时农作物继续生长,草木繁茂,天气渐热。

气象学观察上逐渐进入梅雨季节,降水量逐渐增加,但暴雨和雷雨较少。

成都地区“二十四节气”气候特征分析作者:雷书来源:《南方农业·上旬》2019年第07期摘; ;要; ;以成都地区的2个气象观测站(温江站、都江堰站)的近50年(1961—2010年)气象资料为对象,分析成都地区二十四节气的气候特征分析(降水量、日照时数、相对湿度),同时以成都市气象观测站2006—2013年的气温资料为对象,分析成都二十四节气气温变化趋势,为人们合理安排生产提供便利。

分析结果:成都地区降水主要集中在6, 7, 8, 9月,二十四节气的降水量大体呈现先增加后减少的趋势;二十四节气气温的最高值、最低值和平均值都呈准正态分布,立秋(平均气温27.5 ℃)和处暑(27.5 ℃)是全年中气温最高的节气,小寒(3 ℃)是气温最低的节气;各节气的日照时数都较短,日照时数最长的是处暑和大暑,最短的是霜降;各节气的相对湿度都较大,在65%~85%,相对湿度最高的是秋分和立秋,最低的是立春和惊蛰。

关键词; ;二十四节气;气温;降水量;日照时数;相对湿度;成都地区中图分类号:P467; ; 文献标志码:B; ; DOI:10.19415/ki.1673-890x.2019.19.021二十四节气,是根据天气来划分的,划分时充分考虑了气候和物候等自然现象的变化,是用来指导农事的补充历法,是我国古代劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。

在我国传统农业中,二十四节气一直占有重要地位,人们会根据这些时令来安排自家的农业生产。

气候特征的主要指标有气温、降水量、日照时数、相对湿度等。

开展成都地区的二十四节气气候特征研究,分析其气温、降水量、日照时数、相对湿度的变化趋势,可为人们合理安排生产生活提供参考。

1 资料来源及研究方法本文利用成都温江站、都江堰站1961—2010年(共50年)逐日历史资料(降水量、日照时数、相对湿度)和成都市气象观测站2006—2013年气温资料,运用统计学方法分别统计了温度、降水量、日照时数、相对湿度的平均值,应用Excel、Grads软件绘制成图,分析成都二十四节气的气温、降水量、日照时数、相对湿度的整体变化特征。

池州市二十四节气气候特征分析

池州市地处中国华东地区,属于亚热带湿润气候带。

具有明显的四季变化,气温适中,降雨充沛,水土资源丰富。

池州市有着丰富的历史文化和旅游资源,也是美丽的生态城

市。

池州市有着典型的中国二十四节气,又称节令。

二十四节气是中国传统文化的重要组

成部分,也是人们在日常生活中的重要标志。

它是我国古人根据自然现象和人体生理现象,把一年分为二十四个时间段的一种方法。

在池州市,春季从立春开始到惊蛰结束,气候渐暖,多风频吹,天气多变。

这个季节

主要以梅花开放、山茶花盛开、桃花盛开、草木发芽、黄鹂鸣叫等特征为主。

夏季从立夏开始到处暑结束,天气炎热,降雨增多。

这个季节主要以雨水反复、荷花

盛开、石榴盛开、莲花盛开、青蛙叫声等特征为主。

冬季从立冬开始到大寒结束,天气寒冷干燥。

这个季节主要以寒风凛冽、雪花飞舞、

梅花绽放等特征为主。

二十四节气与池州市的自然环境和气候密切相关。

二十四节气的变化和特征,反映了

不同季节的气候特点。

春季多风、夏季降雨频繁、秋季云雾增多和冬季寒冷干燥,都是池

州市的气候特征。

此外,池州市还有着丰富的生态资源,森林覆盖率高达65%,是典型的森林生态城市。

池州市的气候特征和生态环境,为池州市的农业、旅游、生态建设等领域的发展提供了良

好的条件。

总之,池州市的二十四节气和气候特征,是池州市自然环境和人文特色的重要组成部分。

在未来的发展中,我们应该更好地保护和利用这些资源,促进池州市的可持续发展。

二十四节气主要反映什么地区的气候

二十四节气主要是反映我国黄河中下游地区的气候。

二十四节气是根据视太阳在黄道上的位置,划分反映我国一定地区(以黄河中下游地区为代表)一年中的自然现象与农事季节特征的二十四个节候.

由于历史上我国的主要政治、经济、文化、农业活动中心多集中在黄河流域中原地区,二十四节气也就是以这一带的气候、物候为依据建立起来的。

由于我国幅员辽阔,地形多变,故二十四节气对于很多地区来讲只是一种参考.。