地震勘探1-1

- 格式:ppt

- 大小:11.50 MB

- 文档页数:94

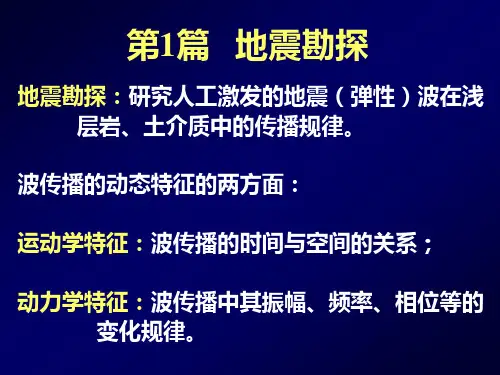

地震勘探利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法叫作地震勘探。

地震子波爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带,最后使离震源较远的介质产生弹性形变,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)、延续时间60-100毫秒的地震波,称为地震子波。

时距曲线表示波从震源出发,传播到测线上各观测点的旅行时间t,同观测点相对于激发点的水平距离x之间的关系曲线。

正常时差水平界面时,对界面上某点以炮检距x进行观测得到的反射波旅行时同以零炮检距(自激自收)进行观测得到的反射旅行时之差。

(这是由于炮检距不为零引起的时差)动校正动校正(NMO校正):在水平界面的情况下,从观测到的反射波旅行时间中减去正常时差 t,得到x/2处的t0时间。

这一过程叫正常时差校正,或称动校正。

倾角时差定义一:去掉炮检距的影响,纯粹由于界面存在倾角而引起的反射波旅行时差,称为倾角时差。

定义二:也可以说是由激发点两侧对称位置观测到的来自同一界面的反射波的时差视速度当波的传播方向与观测方向不一致时,观测到的速度并不是波前的真实速度V,而是视速度Va。

滑行波当下介质大于上介质的波速时,透射角大于入射角。

当入射角达到临界角θC,时透射角达到90度,这时波沿界面滑行,称滑行波折射波由于两种介质是密接的,为了满足边界条件,滑行波的传播引起了上层介质的扰动,在第一种介质中要激发出新的波动,即地震折射波。

随机干扰对地震数据产生无规则的干扰,特点是无方向性,相位变化无规律。

主要形式有1)地面的微震;2)仪器接收或处理过程中的噪音;3)激发产生的不规则干扰,例如次生的干扰波,如不均匀体散射等。

多次波指一些往来于分界面之间几次反射的波,这种波称为多次反射波,简称多次波。

地震组合把多个检波器接收到的信号作为一个输出地震道,或者用多个震源同时激发构成一个总的震源,前者称为检波器组合,后者称为震源组合。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟地震勘探过程,验证地震勘探方法的原理和效果,了解不同地震勘探技术在实际应用中的优缺点,为今后油气勘探和地质研究提供技术支持。

二、实验背景地震勘探是一种地球物理勘探方法,通过人工激发地震波,利用地下介质弹性和密度的差异,分析地震波在地下的传播规律,推断地下岩层的性质和形态。

目前,地震勘探方法主要包括反射波法、折射波法、地震测井等。

三、实验内容1. 实验设备(1)地震波源:模拟地震波发生器,产生频率、振幅可调的地震波。

(2)检波器:模拟地震波接收器,用于接收地下反射回来的地震波。

(3)数据采集系统:用于记录地震波信号,并进行实时处理。

(4)数据处理软件:用于对采集到的地震数据进行处理和分析。

2. 实验步骤(1)设置实验参数:根据实验要求,设置地震波源频率、振幅、地震波传播速度等参数。

(2)激发地震波:启动地震波源,产生模拟地震波。

(3)采集地震数据:将检波器放置在地表,接收地下反射回来的地震波。

(4)数据记录:将采集到的地震数据传输至数据处理软件,进行实时处理。

(5)数据处理:对采集到的地震数据进行去噪、偏移、解释等处理,分析地下地质结构。

3. 实验结果(1)反射波法:通过分析地震剖面,可以识别出地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(2)折射波法:通过分析地震波在地下传播的路径,可以确定地下介质的波速和密度。

(3)地震测井:通过分析地震波在地下不同层位的传播特性,可以确定地层岩性和孔隙度。

四、实验分析1. 反射波法:反射波法是地震勘探中最常用的方法,具有以下优点:(1)技术成熟,应用广泛。

(2)可以识别地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(3)数据处理方法较为简单。

2. 折射波法:折射波法在实际应用中存在以下缺点:(1)适用范围有限,要求下层波速大于上层波速。

(2)数据处理方法较为复杂。

3. 地震测井:地震测井具有以下优点:(1)可以确定地层岩性和孔隙度。

1.有关地震勘探的一些基本概念1.1 地震勘探是勘探石油的有效方法勘探石油的方法和技术,按其勘探手段划分,可分为地质法、物探法和钻探法三种基本类型。

地球物理勘探法(物探法)运用物理学的原理和方法,即利用地壳中岩石的物理性质(如岩石的弹性、密度、磁性和电性)上的差异来研究地球,了解地下岩层的起伏情况和组成情况,从而达到寻找储油构造以勘探石油的一种勘探方法。

1.2 地震勘探基本原理地震勘探是利用人工激发地震波的方法引起地壳的振动,并用仪器把来自地下各个地层分界面的反射波引起地面上各点的振动情况记录下来。

利用记录下来的数据,对其进行过处理分析,从而推断地下地质构造和地层岩性的特点。

地震勘探查明地下地质构造特点的原理并不难理解。

利用声波反射现象可测定障碍物离开声源的距离,是我们都知道的物理原则。

其计算公式为:)1()(21t v S *=其中:S 障碍物离开声源的距离v 波传播速度 t 波旅行时间如声波速度为v =340m /s ,波由发声到回声的旅行时间为t =10s ,则障碍物到声源的距离为:我们可沿地面上任一条测线逐段进行预测,并对观测数据用计算机进行处理就能得到形象地反映地下岩层分界面起伏变化的资料── 一条测线的地震剖面图。

它近似地反映了地下反射界面的构造形态。

在工区内布置一系列测线形成一个测网,并采用相同的方法进行观测和数据处理,就可得到地下地层起伏的完整形态;再综合其它物探方法与地质钻井等各方面的资料,进行去伪存真、去粗取精、由表及里的分析和研究,就能查明地下可能的储油构造,为钻探确定和提供井位。

图1 倾斜界面的反射图2 背斜上的反射概括地说,所谓地震勘探,就是通过人工激发(炸药震源或其它震源)在地面产生地震波,并研究地震波在地下地层中的传播规律,借以查明地下储油地质构造,为寻找油气田或其它目的服务的一种地球物理勘探方法。

1.3 地震勘探的内容地震勘探的全部生产工作,基本可分为以下三个组成部分。

横波(纵波):质点振动方向与波传播方向垂直(一致). 振动图:同一质点在不同时刻所处位置关系.波动图:振动在传播过程中,各个质点所在位置组成的波形曲线.视速度:不沿射线方向测得的传播速度.视波长:从波剖面中可得到的相邻两峰或两谷间的距离称为视波长.正常时差:将由震源点激发到某一反射界面的自激自收时间与某一炮检距处接收时间之差,称为正常时差-由炮检距不同而引起的时差.剩余时差:动校正后多次各叠加道时间与其中心点处的时间t0之差.动校正:在水平界面的情况下,从观测到的反射波旅行时中减去正常时差△t,得到x/2处的t0时间.均方根速度:把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似当作双曲线,求出的地震波速度称为均方根速度.这种近似在一定程度上考虑了射线的偏折.等效速度:在均方介质条件下,理论双曲线与实际反射波时距曲线最佳拟合的介质速度.平均速度:地震波垂直穿过地层的总厚度与总传播时间之比.地震子波:震源产生的信号传播一段时间后,波行趋于稳定,我们称这时地震波为地震子波.纵向分辨率:在纵向上能分辨岩层的最小厚度.纵向分辨率能分辨的最小厚度为1/4波长.横向分辨率:指在横向区分最小地质的宽度.设为一个菲涅耳带宽度.地震勘探分为反射波勘探地震法,折射波勘探地震法和透射波勘探地震法,用于石油和天然气勘探主要是反射波勘探地震法,其他两种方法用的较少.观测系统:炮点和检波器之间的位置关系动校正过程:从一次反射波的旅行时中减去正常时差,就得到炮点处自激自收反射时间t0.水平叠加:地震资料数据采集得到的是共炮点记录,在地震资料处理时,根据观测系统进行抽道,得到共中心的点道集,再对共中心点道集进行动校正,然后利用水平叠加技术,就得到水平叠加剖面.影响水平叠加效果的因素主要有叠加速度的影响,界面倾斜情况.在水平叠加剖面上,多次波能量得到的压制,绕射波能量加强.地震解释显示方式:波行形式,变面积形式,变面积加波形形式,变密度形式,变密度加波形形式. 地震子波表达式:S(t)=W(t)*R(t)+n(t)地震勘探的主要生产工作步骤为:野外地震采集,地震资料处理,地震资料解释.惠更斯原理:是利用波前概念来研究波的传播的。

地震勘探技术解析地震勘探技术是一种常用的地质勘探方法,通过测定地球中的地震波传播速度和反射特征,以获取地下构造和岩性信息。

该技术在能源勘探、地质灾害预测以及基础设施建设等领域具有广泛的应用。

本文将对地震勘探技术的原理、应用以及未来发展进行解析。

一、地震勘探技术原理地震勘探技术利用地震波在地下的传播和反射原理来获取地下构造信息。

当地面上的振动源产生地震波时,这些波将向地下传播,并与地下的不同介质相互作用。

当地震波遇到介质的边界或者地下构造的变化时,会发生反射、折射、散射等现象。

地震勘探技术通过记录、分析这些地震波的传播特征,可以揭示地下构造、岩性等信息。

地震勘探技术主要包括地震勘探测线布置、震源激发、地面观测以及数据处理等步骤。

在测线布置阶段,根据勘探目标和地质条件确定测线的位置和方位。

震源激发阶段,通过人工起爆、地震仪等方式产生地震波。

地面观测阶段,利用地震仪等设备记录地震波在地面的振动情况。

数据处理阶段,利用数学方法对采集到的数据进行分析、逆推,从而得到地质信息。

二、地震勘探技术应用1. 能源勘探地震勘探技术在石油、天然气等能源勘探中发挥着重要作用。

通过分析地震波的传播速度和反射特征,可以确定油气储层的位置、形状以及厚度等重要参数,为矿产资源勘探和开发提供了依据。

2. 地质灾害预测地震勘探技术也被广泛应用于地质灾害的预测和预警中。

通过监测地下地层的变化和应力分布,可以提前发现地质灾害的迹象,从而采取相应的措施保护人民生命财产安全。

3. 基础设施建设在基础设施建设中,地震勘探技术可以用于勘察地下地质条件,评估工程地质风险,并为隧道、主体结构等建设提供设计依据。

同时,地震勘探技术也可以用于地下水资源的勘探和评估。

三、地震勘探技术的发展趋势随着科技的不断进步,地震勘探技术也在不断演进和发展。

以下是地震勘探技术未来的发展趋势:1. 高分辨率成像未来地震勘探技术将朝着高分辨率成像方向发展,通过提高地震仪的灵敏度和观测密度,实现对地下结构更精确的成像。

1.1 地震勘探是勘探石油的有效方法勘探石油的方法和技术,按其勘探手段划分,可分为地质法、物探法和钻探法三种基本类型。

地球物理勘探法(物探法)运用物理学的原理和方法,即利用地壳中岩石的物理性质(如岩石的弹性、密度、磁性和电性)上的差异来研究地球,了解地下岩层的起伏情况和组成情况,从而达到寻找储油构造以勘探石油的一种勘探方法。

依据研究对象的不同,物探法主要分为以下几种:•地震勘探(利用岩石的弹性差异)•重力勘探(利用岩石的密度差异)•磁法勘探(利用岩石的磁性差异)•电法勘探(利用岩石的电性差异)在石油勘探中,最经济的方法是物探法。

首先用物探法对工区的含油气远景作出评价,为钻探提供探井井位。

然后钻探法通过实际钻进,以对物探法进行验证。

如果构造含油,又可根据物探资料和探边井计算出含油面积和地质储量。

在我国,陆上是广大的地表松散沉积(如松辽平原、华北平原等)和沙漠覆盖区(如塔什拉玛干大沙漠),海上是被辽阔的海水所覆盖的“一片汪洋”,已看不到岩层的地面露头的出露。

而钻井法成本高、效率低。

如何解决这些地区的地质构造和地质储量问题呢?在这时就充分显示了物探法应用的威力。

在各种物探方法中,地震勘探具有精度高的突出优点,而其它物探方法都不可能象地震勘探那样详细而准确地了解地下由浅至深一整套地层的构造特点。

因此,地震勘探已成为石油勘探中一种最有效的方法。

1.2 地震勘探基本原理地震勘探是利用人工激发地震波的方法引起地壳的振动,并用仪器把来自地下各个地层分界面的反射波引起地面上各点的振动情况记录下来。

利用记录下来的数据,对其进行过处理分析,从而推断地下地质构造和地层岩性的特点。

地震勘探查明地下地质构造特点的原理并不难理解。

利用声波反射现象可测定障碍物离开声源的距离,是我们都知道的物理原则。

其计算公式为:其中:S障碍物离开声源的距离v波传播速度t波旅行时间如声波速度为v=340m/s,波由发声到回声的旅行时间为t=10s,则障碍物到声源的距离为:地震勘探的基本原理与此极为类似,如图1、图2所示。

实验一地震勘探实验(折射波法)一、实验原理地震勘探是根据人工激发(爆炸或撞击地面)的地震波在地下传播过程中,遇到弹性性质不同的地震界面后,在地层中产生反射和折射,部分地传回地表,用专门的仪器记录返回地面的波的旅行时间,研究振动的特征,来确定产生反射或折射的界面的埋深和产状,并根据所观测的地震波在介质中传播速度及波的振幅与波形变化,探讨介质的物性与岩性。

就波的传播特点而言,地震勘探一般可分为反射波勘探和折射波勘探。

二、实验目的1.了解地震勘探的原理;2.了解地震勘探工作布置及观测方法;3.掌握地震勘探数据采集、处理和解释,熟练操作相关软件。

三、实验仪器Strata Visor NZⅡ数字地震勘探仪。

Strata Visor NZⅡ地震勘探系统一般由主机、多芯电缆、检波器、触发器、震源(大锤或炸药)、铁板、直流电源、直流电源线以及数据采集、处理和解释软件等。

四、实验步骤1.在工区布设测线在工区布设测线,原则:由南向北、由西向东测线号与测点号依次增大。

使用皮尺标注检波器位置与激发点位置。

2.连接仪器的各个部分将主机、电源、多芯电缆、检波器、大锤、触发器按正确的方式一一连接起来。

注意:各接口均使用“防呆”设计,电缆插头与对应的插槽才能连接,电缆插头与非对应的插槽不能连接。

禁止暴力插拔各插头、插槽,以防仪器损坏。

3.采集开机后,直接进入SCS软件。

(1)survey--new survey菜单:设置测区名称和测线号;(2)system--set date/time菜单:设置时间、日期;(3)geom--survey mode菜单:设置地震勘探类型,本次实验为折射波勘探,即refraction;geom--geophone interval菜单:设置检波器距离,即道间距,本次实验设为2m;geom--group/shot location菜单:设置shot coordinate炮点坐标、geophone coordinate检波器坐标(自动或手动设置)、gain增益(本次实验设为HIGH 36)、use道设置(可选DATA、INACTIVE等,本次实验设为DATA)、freeze道冻结(叠加冻结,本次实验设为NO)等;(4)acquisition--sample interval/record length菜单:设置时间采样间隔、记录长度(时窗)和delay延迟,本次实验sample interval设为0.25ms,record length设为0.25m,delay 设为0;acquisition--filter菜单:滤波器设置,本次实验屏蔽采集滤波器,设为FILTER OUT;acquisition--correlation菜单:相关设置,本次实验屏蔽相关,设为OFF;acquisition--stack option菜单:叠加设置,本次实验设为auto stack,即自动叠加;acquisition--specify channels菜单:选定某些道,屏蔽某些道。

1. 有关地震勘探的一些基本概念1.1 地震勘探是勘探石油的有效方法勘探石油的方法和技术,按其勘探手段划分,可分为地质法、物探法和钻探法三种基本类型。

地球物理勘探法(物探法)运用物理学的原理和方法,即利用地壳中岩石的物理性质(如岩石的弹性、密度、磁性和电性)上的差异来研究地球,了解地下岩层的起伏情况和组成情地震勘探是利用人工激发地震波的方法引起地壳的振动,并用仪器把来自地下各个地层分界面的反射波引起地面上各点的振动情况记录下来。

利用记录下来的数据,对其进行过处理分析,从而推断地下地质构造和地层岩性的特点。

地震勘探查明地下地质构造特点的原理并不难理解。

利用声波反射现象可测定障碍物离开声源的距离,是我们都知道的物理原则。

其计算公式为:)1()(21t v S *=其中:S 障碍物离开声源的距离v 波传播速度 t 波旅行时间如声波速度为v =340m /s ,波由发声到回声的旅行时间为t =10s ,则障碍物到声源的距我们可沿地面上任一条测线逐段进行预测,并对观测数据用计算机进行处理就能得到形象地反映地下岩层分界面起伏变化的资料── 一条测线的地震剖面图。

它近似地反映了地下反射界面的构造形态。

在工区内布置一系列测线形成一个测网,并采用相同的方法进行观测和数据处理,就可得到地下地层起伏的完整形态;再综合其它物探方法与地质钻井等各方面的资料,进行去伪存真、去粗取精、由表及里的分析和研究,就能查明地下可能的储油构造,为钻探确定和提供井位。

概括地说,所谓地震勘探,就是通过人工激发(炸药震源或其它震源)在地面产生地震波,并研究地震波在地下地层中的传播规律,借以查明地下储油地质构造,为寻找油气田或其它目的服务的一种地球物理勘探方法。

1.3 地震勘探的内容地震勘探的全部生产工作,基本可分为以下三个组成部分。

1.3.1 野外资料采集其任务是在地质或其它物探方法工作初步确定的含油气有利地区进行进一步的勘探。

它结果就是地震剖面(时间剖面或深度剖面),它是地震资料地质解释的基本依据。

背景 background通常是指衬托出异常的正常场值或平均干扰水平。

背景可以是系统的(区域性的),也可以是随机的(局部的)。

如一个地区的磁场的平均强度为几十伽马,而在某些测点上的强度达到几百或几千伽马,则这些高强度的测点称为异常点,而几十伽马的平均磁场强度,相对地称为这些异常的背景。

背景值 background value表示*背景高低的数值。

对不同的物探方法确定背景值都有具体要求。

背景值不等于异常下限。

如激发极化法的异常下限为:ηs异常下限=ηs背景+3 ×均方差×ηs背景测点station指按一定比例尺布置的供物探仪器(如磁力仪,重力仪)或通过仪器的附属设备(如地震检波器、电极)等进行观测的点位。

有时测点和记录点不完全一致。

如重力、磁法的测点就是记录点。

当进行电剖面法梯度测量时,测点(跑极点)不是记录点,进行梯度测量的两个测点的中点(O点)是记录点。

当进行对称四极电测深工作时,其测量电极(MN)、供电电极(AB)的移动点位都属于跑极点,但其记录点或测点则为MN电极的中点(O点)。

测量电极potential electrode在地面、井中、坑道中进行电法工作时,为了测量电位差而选用的接地物,称“测量电极”。

一般的测量电极用紫铜棒,其长度依需要选定。

在特殊条件下,测量电极还有用特殊物质的和不同形状的。

如不极化电极多为陶瓷的,有的还用帆布或塑料外装。

实验室则有更特殊的不极化电极。

测线line指按一定比例尺沿一条直线布置的观测点组成的观测线。

如地震勘探中所指的地震剖面(由检波器组成的线状排列);重力、磁法、电法,放射性勘探中所指均匀布在一条条直线上的测点组成的线。

布置测线一般应当垂直矿体走向。

场field是物理场的简称,它是物质存在的一种基本形式,存在于整个空间。

物质之间的互相作用,除了直接接触之外,就是依靠场来传递的。

如传递电磁力灼为电磁场,传递万有引力的为引力场等。

地球物理场则是指具有一定的地球物理效应的区域或空间,如重力场、磁场、电场、弹性波场、放射线场等。

地震勘探只有有界面一一弹性分界面,才能产生反射、透射和折射等现象,与此同时才能产生返回地面的反、折射波,地震勘探有中深层和浅层地震勘探之分。

前者用于石油、天然气、煤田的普查和勘探中,勘探深度达几百米至几公里;后者用于水文﹑工程地质,探测深度由几米至几百米。

一.弹性波知识任何物体都有弹性和塑性,具有弹性形变和塑性形变,体积形变称体变,形状形变称切变。

在弹性限度内遵守虎克定律,表征岩石弹性性质的参数有纵向杨氏弹性模量E,泊松比v,体积压缩模量k,以及与拉梅系数u完全相同的剪切模量u。

弹性体形变一是压缩形变,一是剪切形变,经形变产生的波即为压缩波和剪切波。

因可在无限介质内传播,因此也称体波。

压缩波由体积形变引起,可以存在于固体、气体、液体介质中,压缩波的特征是介质质点的振动方向和波的传播方向一致,又称纵波。

剪切波由剪切形变引起,只存在于固体中,特征是介质质点的振动方向垂直波的传播方向,又称横波。

以上为无限介质,若介质中有一分界面,即半无限空间,那么靠近界面还有一种波一一面波。

固体与空气接触面产生的面波称瑞雷面波。

特征是:(1)表面传播,且只存在于地表某一深度范围内;(2)质点的振动只局限在沿波传播方向与界面垂直的平面内,质点振动轨迹为椭圆;(3)波速约为横波速度的0.9倍。

弹性波受边界面的制导,出现很复杂的制导波。

目前主要利用纵波,但横波和瑞雷波在工程中研究岩体力学性质是很重要的。

纵波速度是横波速度1.73倍,且在同一激发条件下纵波能量比横波强很多,波速可以作为岩石的分类依据,矿物结晶颗粒细结构致密的岩石,波速偏高;地质年代老,胶结好的波速偏高;孔隙率增加波速下降;抗压强度随波速增大而增大;随风化程度增加,岩石结构变疏松,波速降低。

二.地震波的动力学特点(一)振动图和波剖面图波的初至一质点从t1开始振动,时刻t1称波的初至。

爆炸后从t时刻所有刚刚开始振动的点连成的曲面叫波前,逐渐停止振动的点连成的曲面叫波尾或波后。