六年级下册 科学 3单元 3.我们来造“环形山

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:8

《我们来造“环形山”》教案【教学目标】1.知识与技能(1)学生通过观察环形山图片了解环形山的特征。

(2)学生通过环形山的特征能对环形山的成因做出多种指测。

(3)学生通过模拟实验能再次对环形山的成因进行合理有依据地推理假设。

2.过程与方法(1)建造月球环形山模型,并提出有根据的推测。

(2)学习合理地控制多种因素,创造性地用多种方法造“环形山”。

3.情感态度和价值观体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性。

【教学重点】环形山是月球地形的主要特征。

【教学难点】环形山的形成与许多因素有关,陨石撞击是主要原因。

【教学方法】实验探究法【课前准备】教师准备:沙、细石子、皮球、小铁球、玻璃球、注射器、细胶管、水。

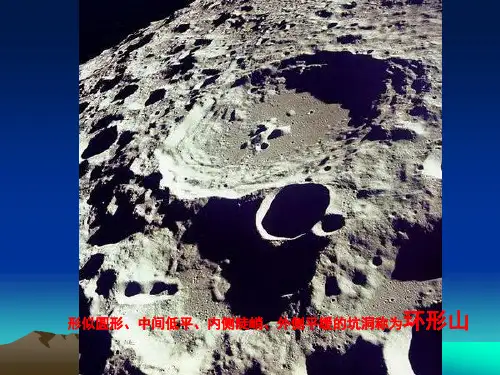

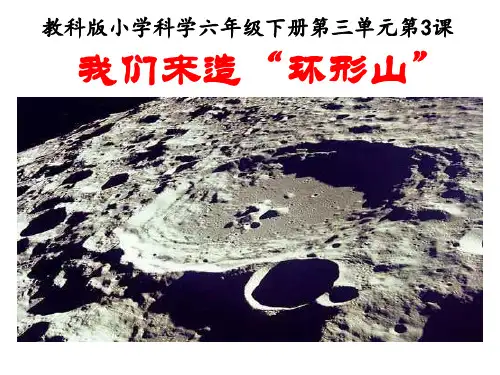

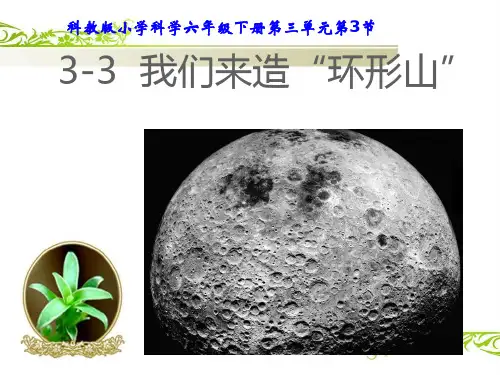

【课时安排】1课时【教学过程】一、情境导入(展示环形山图片)教师:这是一张宇航员近距离拍摄下来的月球图片,从中你们能观察到什么?(学生自由回答)学生甲:很多圆形的坑。

学生乙:有的是单个的,有的是几个挤在一起的。

学生丙:还有大环套小环的。

教师:同学们回答得真好。

这些月坑也叫做环形山,环形山这个名字还是意大利科学家伽利略起的呢!这就是本节课我们要讲的内容:《我们来造“环形山”》,下面一起进入新课学习吧!二、进入新课(一)、月球上的环形山(展示环形山图片)环形山,英文为crater,希腊文的意思是“碗”。

“环形山”通常指碗状凹坑结构的坑。

教师:环形山有什么特点呢?学生甲:月球地貌的最大特征,就是分布着许多大大小小的环形山。

学生乙:环形山大多是圆形,有单个的,有几个挤叠在一起的,也有大环套小环的。

学生丙:环形山的直径有的不足一千米,有的直径能达几百千米。

大家总结的很棒,那我们能不能来造“环形山”呢?(二)、我们来造“环形山”给大家准备了这些实验材料:沙、细石子、皮球、小铁球、玻璃球、注射器、细胶管、水。

首先我们来思考一下环形山是怎么形成的呢?一、用“喷水法”造“环形山”可以用注射器和胶管(吸管)在一堆沙子底部打(吹)气,沙子中间会出现一个窝。

教科版六年级科学下册第三单元《3.3我们来造“环形山”》教学设计一. 教材分析《3.3我们来造“环形山”》这一课是教科版六年级科学下册第三单元的内容。

本节课的主要内容是通过实验和观察,让学生了解和掌握环形山的形成原因和特点。

教材中提供了丰富的图片和实例,帮助学生更好地理解和掌握知识。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学知识基础,对于实验和观察有较高的兴趣。

但是,对于环形山的形成原因和特点,可能还需要进一步的解释和引导。

因此,在教学过程中,需要关注学生的认知水平,引导学生通过实验和观察,自主地得出结论。

三. 教学目标1.了解环形山的形成原因和特点。

2.能够通过实验和观察,自主地探究环形山的形成过程。

3.培养学生的观察能力和实验操作能力。

四. 教学重难点1.环形山的形成原因和特点。

2.如何引导学生通过实验和观察,自主地探究环形山的形成过程。

五. 教学方法采用实验法、观察法、小组合作法等多种教学方法,引导学生通过实验和观察,自主地探究环形山的形成过程。

六. 教学准备1.准备实验材料:乒乓球、沙子、容器等。

2.准备相关图片和视频资料。

3.准备学生分组合作的和指导语。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用乒乓球和沙子的实验,引导学生观察和思考,引出本节课的主题——环形山。

2.呈现(10分钟)展示环形山的图片和视频资料,让学生直观地了解环形山的形成过程和特点。

3.操练(10分钟)学生分组进行实验,亲自动手操作,观察和记录环形山的形成过程。

4.巩固(5分钟)学生分享实验结果,教师进行点评和总结,帮助学生巩固所学知识。

5.拓展(5分钟)引导学生思考:除了地球上的环形山,还有哪些天体上有环形山?学生可以自由发言,拓展知识面。

6.小结(5分钟)教师进行本节课的小结,强调环形山的形成原因和特点。

7.家庭作业(5分钟)布置相关的练习题,让学生回家后巩固所学知识。

8.板书(5分钟)教师进行板书设计,总结本节课的主要内容。

北闸口第二小学电子备课教学课题 3.我们来造“环形山”日期10周3 课时 3 总课时19 课型新授教学目标科学概念:1.知道环形山是月球地形的主要特征;2.了解环形山的形成与许多因素有关,陨石撞击是主要原因。

过程与方法:1.能够结合图片观察环形山的特点;2.根据现象推测环形山的成因;3.合理设计实验,以“陨石撞击”为例,合理控制多种因素,创造性地用多种方法造“环形山”。

情感态度价值观:1.体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性;2.能够大胆地想象,表达自己的想法,培养学习天文的兴趣;3.意识到模拟实验及推测和客观真实是有一定差距的。

教学重点知道环形山是月球地形的主要特征。

教学难点建造月球环形山的模型,创造性地用多种方法造“环形山”教学准备学生:每组一盆面粉,不同大小、轻重的一组小球,鹅卵石、湿抹布教师:一组学生材料、课件、翻页笔、贴纸教学流程动态修改部分课前谈话:推测年龄:大家知道老师姓什么吗?(赵),你们知道赵老师今年几岁了吗?请你仔细观察老师的外貌、衣着等特征,然后推测一下我的年龄。

看来推测必须有证据,他能使我们的认识离客观真实越来越近,这是科学探究的重要方法之一。

我们把刚才这种有依据推测的方法,带到今天科学课的探究中来,好不好?那我们上课吧。

一、分析对象今天,我们要用有证据地推测这种科学探究的方法(贴有证据地推测),来研究离我们地球最近的一个星球——月球。

让我们再来从整体到局部地好好地观察他。

(投影环形山近照,逐一简介)。

月球的表面给你留下什么印象?(“环形山”——板书课题)你知道为什么把它叫做环形山吗?——形状近圆(板书)那环形山还有哪些特点呢?我们先来小组讨论(拿出图片)。

掌握了环形山的特点了吗?我们不急着来回答,PPT——我们接着在面粉盒里建造一些环形山的模型,力求体现环形山的特点。

(造什么?怎么造?)我们刚才不是讨论得出了关于环形山的许多特点了吗,我们用模型把它表现出来。

第3课我们来造“环形山”(一)背景和目标教科书共两页,分为四个部分.第一部分是“月球的地形特征一环形山”;第二部分是“造‘环形山”,;第三部分是“推测环形山的成因”;第四部分是“阅读资料一环形山的成因”.广泛分布环形山,是月球表面突出的特征.环形山,又叫做月坑,形似圆形,中间地势低平,内侧比较陡峭,外侧较平缓.有些环形山的周围,还向外辐射出许多明亮的条纹.在月球上到处可以看到环形山.无论是月球的正面,还是月球的背面,无论是明亮的高原,还是低平的月海,都有环形山分布.环形山的数量非常多,总数达5万多个.环形山的大小差别很大.较大的环形山直径达100千米以上,小的直径则在1千米以下.让学生造环形山,是让学生以模拟实验的方式来探究环形山的成因.教科书中设计了两种方法:由内向外的喷射法和由外向内的撞击法.用两种方法造环形山,自然会让学生联系到环形山成因的两种学说一火山喷发说和撞击说.让学生根据实验的情况开展对这两种学说的分析和讨论,有助于学生理解环形山的成因.现在,大多数的科学家都认同撞击说.但教科书并没有强调学生只接受这种学说,希望学生认识到环形山的形成跟诸多因素有关,学生可以更自由地思考、推测和讨论.本课根据学生的年龄特征,用造“环形山”的活动来帮助他们认识环形山,重点不是让学生真正找到环形山的形成原因,而是如何造一个相似的“环形山”,在“造山”过程中有所思,有所悟,能做出有根据的推测.本课还提示学生,建立模型,提出假说是科学探究的一种形式,也是学习科学的一种方法.本课第四部分采用资料卡片的形式介绍月球上环形山的形成原因.这对学生来说是必要的,可以籍此对他们的推测进行比较和反思.科学概念环形山是月球地形的主要特征.环形山的形成与许多因素有关,陨石撞击是主要原因.过程与方法建造月球环形山的模型,并提出有根据的推测.根据现象推测环形山的成因..学习合理地控制多种因素,创造性地用多种方法造“环形山”.情感态度价值观体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性.能够大胆地想象,表达自己的想法..意识到模拟实验及推测和客观真实是有一定差距的.(二)教学准备给每组学生准备:沙、细石子、皮球、小铁球、玻璃球、注射器或打气筒、细胶管、水等.(三)教科书说明第一部分:月球上的环形山1.关于环形山,教科书通过文字和图片进行了介绍,让学生自行发现环形山的特点:C1}分布杂乱随机;C2)数量众多;(3)大小和深浅不一.2.提示学生要根据环形山的特点来合理“造山”,同时这对学生提出环形山的成因假说也是有帮助作用的.第二部分:造“环形山”1.造“环形山”有哪些方法呢?又该如何造“环形山”呢?需要用哪些材料呢?这是教师要引导学生思考的问题,即让学生设计好“造山”的方案.2.“造山”活动本身绝不仅仅是一个游戏,而是一个科学探究的模拟实验,学生要借助这样一个实验弄清各种因素对实验现象的影响,这是一个寻找证据过程,也是一个从证据中提出假说的过程.3.造“环形山”有哪些方法呢?书上用图片的形式提示有两种方法:一个是用撞击法,一种是用喷水法.在教学实际中,学生可能提出更多的方法,比如用泥沙直接堆塑,用球在沙上滚动.提倡学生用多种方法去造环形山,但需要学生对自己的模拟实验行为或研究行为进行选择.因为作为模拟实验,需要对月球上的自然条件进行模拟,这才是真正的科学研究方法.所以,让学生想一想在造环形山的方法中,哪些方法可能是模拟月球环形山的成因?哪些方法符合月球的客观环境?4.造“环形山”教师需要准备哪些材料呢?泥沙、大小不同的皮球或其它圆球、喷射用的塑料水管(也可用打气筒代替)等.5.根据月球的特征造出特征相似的环形山,又在造“环形山”过程中推测环形山成因,提出假说,这就是科学探究.学生的推测应该也必需以模拟实验为基础,在模拟实验中应该充分分析实验中的各种因素,只有这样学生所做出的推测才更为可靠.那么在这个模拟实验中到底有哪些影响因素,各种因素与环形山的形状、大小有何关系呢?如果学生用撞击的方法做实验,撞击球的大小、撞击的速度是学生可以观察到的主要因素.学生也可以通过多次对比实验找出它们对环形山的影响:撞击球大,环形山的直径相对较大,撞击球小,环形山的直径相对较小;撞击的速度快,环形山相对较深,撞击速度较慢,环形山相对较浅.如果学生用喷水方法来做实验,喷射口的大小、喷射物的多少等这些因素会对环形山造成影响:喷射口相对较大,环形山的直径相对较大,喷射口相对较小,环形山的直径相对较小;喷射物越多,环形山的直径相对较大;喷射物较少,环形山的直径相对较小.当然,相对于撞击实验来说,对影响因素的控制难度较大,而且实验材料的准备也相对因难一些.第三部分:推测环形山的成因1.如何帮助学生在模拟实验的基础上提出他们关于环形山成因的推测呢?这需要将前一活动中有关环形山的特征结构起来.我们通过图片知道环形山分布随机,大小和深浅不一这一特点,故学生的模拟实验也要相应造出具有类似特点的环形山.2.学生在提出推测前,需要进行讨论交流一推测环形山成因的证据.哪一种模拟实验方法能造出特征相似的环形山呢?如果用这种推测来解释环形山的成因,还有哪些地方需要进一步证实?如果让你到月球上去考察环形山的成因,你最需要考察什么来证实你的推测?总之,希望学生能用一种严谨的科学态度和方法来推测环形山的成因.同时,希望学生能意识到模拟实验也好,假说也好,和真正的客观事实是有一定的差距的.第四部分:阅读资料一环形山成因教科书的最后部分,让学生部分去阅读有关环形山成因的资料,其意图在于扩展学生的视野,让学生学会反思,将自己的推测与科学的假说进行对比:科学家提出了哪些假说?他们用了哪些证据来支持假说?有哪些证据是我们做模拟实验中没注意到的?这样一来,可让“造山”活动更有科学价值,学生也能更关注科学假说中的证据.在教学实践中,应尽力避免学生将书中的资料不假思索地抄下来作为自己的假说.(四)教学建议1.引人..教师展示环形山图片,问:这是一张宇航员近距离拍摄下来的月球图片,从中你们观察到些什么?2.认识环形山的特点..教师提问:为什么人们会将月球上的山脉称为环形山?.进一步分析图片:你可以说说这些环形山有何特点?.教师补充有关环形山的资料.小结环形山特点:分布杂乱,数量众多,有大有小,有深有浅.3.设计方法.制造“环形山".组织班级讨论:怎样来造“环形山”呢?你有多少种“造山”方法?你认为哪些方法比较符合月球的实际情况?.制订造“环形山”的计划:要选择哪些模拟实验的材料?如何做好这个实验,才能使我们造出来的“环形山”和月球上环形山的特点比较符合?.学生以小组为单位造“环形山”..评价学生造的“环形山”.4.交流,并提出环形山成因的假说..交流:你们小组是用什么方法来造环形山的?在造“环形山”的过程中,有什么发现?.提出环形山成因的假说:如果让你来推测月球上环形山的成因,你能吗?在你做出这样的推测时,有何依据?如果让你到月球上去考察,你认为有哪些证据是需要进一步去寻找的?.对学生的假说进行评价.5.阅读有关环形山成因的资料..请学生阅读书中的资料..问:环形山的成因你了解了吗?科学家提出假说时用了哪些证据?你需要重新修改你的推测吗?如果需要,主要修改什么?。

北闸口第二小学电子备课教学课题 3.我们来造“环形山”日期10周3 课时 3 总课时19 课型新授教学目标科学概念:1.知道环形山是月球地形的主要特征;2.了解环形山的形成与许多因素有关,陨石撞击是主要原因。

过程与方法:1.能够结合图片观察环形山的特点;2.根据现象推测环形山的成因;3.合理设计实验,以“陨石撞击”为例,合理控制多种因素,创造性地用多种方法造“环形山”。

情感态度价值观:1.体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性;2.能够大胆地想象,表达自己的想法,培养学习天文的兴趣;3.意识到模拟实验及推测和客观真实是有一定差距的。

教学重点知道环形山是月球地形的主要特征。

教学难点建造月球环形山的模型,创造性地用多种方法造“环形山”教学准备学生:每组一盆面粉,不同大小、轻重的一组小球,鹅卵石、湿抹布教师:一组学生材料、课件、翻页笔、贴纸教学流程动态修改部分课前谈话:推测年龄:大家知道老师姓什么吗?(赵),你们知道赵老师今年几岁了吗?请你仔细观察老师的外貌、衣着等特征,然后推测一下我的年龄。

看来推测必须有证据,他能使我们的认识离客观真实越来越近,这是科学探究的重要方法之一。

我们把刚才这种有依据推测的方法,带到今天科学课的探究中来,好不好?那我们上课吧。

一、分析对象今天,我们要用有证据地推测这种科学探究的方法(贴有证据地推测),来研究离我们地球最近的一个星球——月球。

让我们再来从整体到局部地好好地观察他。

(投影环形山近照,逐一简介)。

月球的表面给你留下什么印象?(“环形山”——板书课题)你知道为什么把它叫做环形山吗?——形状近圆(板书)那环形山还有哪些特点呢?我们先来小组讨论(拿出图片)。

掌握了环形山的特点了吗?我们不急着来回答,PPT——我们接着在面粉盒里建造一些环形山的模型,力求体现环形山的特点。

(造什么?怎么造?)我们刚才不是讨论得出了关于环形山的许多特点了吗,我们用模型把它表现出来。

——开始实验音乐响起,实验停止。

手造环形山,哪个小组先来展示一下?(嫦娥、吴刚)(转换到实物投影)(学生推测)——你的证据是什么。

(学生说一个,就问依据是什么。

注意用肢体语言引导学生说出证据)根据学生板书环形山的特点,并随机进行进一步说明提问:月球上的环形山都是怎样的呢?请你们说说,你们表现的是环形山的什么特点?环形山还有其他特点吗?你们组用模型表现出来了吗?大小不一——大的跟我们浙江省的面积差不多,小的只有碗口那么大;深浅不一——深的:珠穆朗玛峰装进去,只能露出一个小小的山尖,8000多米深;分布不匀——月球的背面多,朝我们地球的这一面,即正面少;数量众多——有5万多个环中有环——大坑里面有小坑环中有峰——有中央峰好的,同学们把图片上平面的环形山,转化成了立体的环形山,对他的特点有了全方位的认识。

但我们的环形山模型在形象上,好像还不够逼真。

如果要你将模型做得更逼真、形象些,你最想要什么实验器材?(球)。

为什么?如果学生回答——“因为环形山近似圆形”,就按方案1进行方案1一个够吗?(不够)为什么?——PPT(大小不一、深浅不一、环中有环无法表现)那你要怎样的球?(有大有小、有轻有重),这个可以有,老师给大家准备了这样一些球,第一组:相同材料的两球,一大一小;第二组:相同大小的两球,一轻一重;老师还给大家准备了一颗铁珠子和一块鹅卵石,在实各小组结合图片,认真观察,发现环形山的特点,教师巡视指导;学生汇报观察结果;教师引导学生对环形山形成的成因产生兴趣,并进行大胆猜测;学生推测环形山形成的的原因,并简单说明理由;结合材料交流造山的方法,教师进行适时指导验的时候,你会发现他们的用处。

有了这些球,老师忽然想到我们可以把面粉当作月球的表面,而把球看成是什么?(陨石)。

为什么这样想?(因为环形山是由陨石撞击形成的),这是你的推理和假设,是吧?(贴推理假设),你有什么证据?PPT——哪些人支持他的推理?你们能提供证据吗?其他人有什么不同的见解?(火山喷发、外星人、地震、塌陷、挖掘)你们的证据是什么?现在,我们班的同学在关于环形山是如何形成的推理上形成了许多种观点,老师觉得可以把这些观点分成两类,一类是支持陨石撞击说的观点,一类是以火山喷发形成环形山为代表的反对陨石撞击说的观点。

为了更好地进行研究,我们将观点一致的同学集中起来继续研究。

好,支持陨石撞击月球形成环形山的同学请起立,先站到前面来,请反对陨石撞击说的同学,坐到第一、二大组,随机坐;请陨石派坐到第三四大组。

目前来看,是谁都不能说服谁了,要取得更多的证据让对方信服,只有通过我们科学课的另外一个法宝,那就是做——实验了。

只可惜老师今天只带来了一些球和面粉,只能做哪种假设的实验了?(陨石撞击月球形成环形山)有陨石吗?(球),有月面吗(面粉)。

这种用替代的方法来进行的实验,我们把它叫做模拟实验(贴模拟实验)。

老师只能提供这样的实验器材,你们说怎么办?(和他们一起做实验,找到反对他们观点的疑问、他们假设的缺陷,找到反对他们假设的证据)做同样的模拟实验,你们找反面的证据,提出质疑;针对环形山的部分特点,小组制定造山实验的方案他们找正面的证据,为自己的假设提供支持(PPT)(转换到实物投影)那实验怎么做?还像我们刚才那样弄得手上、脸上都是面粉?(1、用球扔<怎么扔?角度、速度、高度等情况的不同,演示>;2、扔小铁球,问:这样的情况如何处理?<引出1、手不能接触面粉;2、陷进去的球就不要挖了;3、保持模型的原貌。

>;学生要镊子——这个真没有)如果学生回答——“因为环形山是由陨石撞击形成的”,就按方案2进行方案2这是你的推理和假设,是吧?(贴推理假设),你有什么证据?PPT——哪些人支持他的推理?你们能提供证据吗?其他人有什么不同的见解?(火山喷发、外星人、地震、塌陷、挖掘)你们的证据是什么?现在,我们班的同学在关于环形山是如何形成的推理上形成了许多种观点,老师觉得可以把这些观点分成两类,一类是支持陨石撞击说的观点,一类是以火山喷发形成环形山为代表的反对陨石撞击说的观点。

为了更好地进行研究,我们将观点一致的同学集中起来继续研究。

好,支持陨石撞击月球形成环形山的同学请起立,先站到前面来,请反对陨石撞击说的同学,坐到第一、二大组,随机坐;请陨石派坐到第三四大组。

目前来看,是谁都不能说服谁了,要取得更多的证据让对方信服,只有通过我们科学课的另外一个法宝,那就是做——实验了。

只可惜老师今天只带来了一些球和面粉,只能做哪种假设的实验了?(陨石撞击月球形成环形山)有陨石吗?(球),有月面吗(面粉)。

这种用替代的方法来进行的实验,我们把它叫做模拟实验(贴模拟实验)。

老师只能提供这样的实验器材,你们说怎么办?(和他们一起做实验,找到他们的问题——找到反对他们观点的疑问、他们假设的缺陷,找到反对他们假设的证据)做同样的模拟实验,你们找反面的证据,提出质疑;他们找正面的证据,为自己的假设提供支持(PPT)(转换到实物投影)那实验怎么做?(1、用球扔<怎么扔?角度、速度、高度等情况的不同,演示扔铁珠子,问:这样的情况如何处理?<引出①手不能接触面粉;②陷进去的球就不要挖了;③保持模型的原貌。

>;学生要镊子——这个真没有)照你这样表述,好像球一个还不够?为什么?——PPT(大小不一、深浅不一、环中有环无法表现)那你要怎样的球?(有大有小、有轻有重),这个可以有,老师给大家准备了这样一些球,第一组:相同材料的两球,一大一小;第二组:相同大小的两球,一轻一重;老师还给大家准备了一块鹅卵石,在实验的时候,你会发现他们的用处。

接方案1或方案2同样的实验,不同的任务。

知道自己要找什么证据了吗?(PPT)各就各位,各组先将月球表面恢复到最初的模样(学生摇晃面粉盒),实验开始后,就不能再有这样的动作了。

各位地球人,选一代表上来搬陨石,模拟实验现在开始。

(巡回指导,特别是反对陨石撞击说的那些小组。

一边指导,一边让学生还小球)实验结束,开始反馈。

好,先请陨石撞击说的代表陈述证据。

见证奇迹的时刻到了,这就是我们的环形山。

有没有呈现环形山的特征?结合模拟实验,说说怎样的陨石撞击形成怎样的环形山?(这样的环形山是怎样的陨石撞击形成的?)(相应板书)陨石怎样地撞击形成这样的环形山?(相应板书)(陨石方向不同的撞击形成形状近圆的环形山;陨石力度<速度>不同的撞击形成深浅不一的环形山;陨石先大后小地撞击形成环中有环的环形山)请这几位同学回到地球上去。

哎呀,证据太充分了,太给力了。

所以我们认为,(指板书)月球环形山是由不同大小、轻重、数量众多的陨石按不同方向、不同速度、不同时间撞击月球形成的。

(面对陨石撞击说的学生)——是这样吗?(是的)● 这么多的陨石从哪里来的?(疑问)——难解决。

● 陨石落到月面上,那么它到哪里去了呢?(疑问)——①进入月面下(模拟实验证据);弹射出去(月球引力小);③碎裂(昼夜温差大、撞击猛烈)。

● 陨石的形状不定,为什么环形山却都是圆的呢?(提供反面证据)● 环形山的底部是平的,而我们的模型环形山底部是圆的,为什么?(提供反面证据)——难解决(①陨石碎裂填充;②其他陨石撞击时溅入;③环形山塌陷)● 如果陨石撞击形成了环形山,那么中央峰又是怎么形成的?(提供反面证据)——难解决● 陨石大,那么撞击力量也大,会形成大而深的坑。

不同大小的陨石撞击形成大小不一的环形山;轻重不同的陨石撞击形成深浅不一的环形山;无数的陨石撞击形成数量众多的环形山。

<用询问的语气、眼神与反对陨石撞击说的小组进行交流>(面对反对陨石撞击说的学生)——是这样的吗?(不认同),为什么,难道你们也有证据或存在疑问?好,把证据呈上来?但为什么月球环形山很多大的坑却比较浅呢?● 月球在地球的后面,为什么地球没有被那么多陨石撞击?(转换到PPT)看来我们今天的研究是无法形成统一意见,也无法得出一致的结论了。

不仅没有得到肯定的答案,而且还产生了许多新的问题,真是越研究越糊涂,一无所获啊。

你们说是不是?那你收获了什么?(有依据的推理<哪些是我们的证据,贴收集证据;把纸条贴到正中位置>——结合学生的回答回顾探究的过程——体会得出结论的艰巨性<不断寻找证据、推理、质疑的过程>)其实关于月球环形山的成因,科学家也一直在争论,从来就没有停止过探索,现在还没有统一的定论,但是目前流行的基本有两种说法,我们一起来看看。

(录像)回顾我们的模拟实验和科学家的推测,根据你掌握的证据,你现在对你支持的观点有没有改变呢?请已经改变观点的同学举手。

很好,在新的证据面前,我们可以、我们需要作出相应的改变,当然也可以坚持自己的意见。