尚书的拼音解释及造句

- 格式:docx

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:3

尚书名词解释古代文学

摘要:

1.尚书的定义与含义

2.尚书的起源与发展

3.尚书在古代文学中的地位与影响

4.尚书的现代价值与意义

正文:

【尚书的定义与含义】

尚书,又称《尚书》,是我国古代一部具有极高历史价值和文化价值的经典著作。

它起源于春秋战国时期,是我国最早的一部历史文献汇编,也是儒家经典“五经”之一。

尚书主要记录了自西周初年至春秋末期的各种历史事件、政治制度、道德观念和文化传统,堪称古代中国的“百科全书”。

【尚书的起源与发展】

尚书的起源可以追溯到春秋时期,相传孔子曾对尚书进行过整理和编辑。

到了汉代,尚书被正式确立为儒家经典,地位日益崇高。

从汉代到唐代,尚书一直是读书人必读的经典之一,对后世的政治、哲学、文化等方面产生了深远的影响。

【尚书在古代文学中的地位与影响】

在古代文学中,尚书具有举足轻重的地位。

一方面,它为后世的历史文学作品提供了丰富的题材和素材,如《史记》、《汉书》等均受到了尚书的启发和影响;另一方面,尚书作为一部充满智慧和哲理的著作,对古代文学的创作风格和思想内容产生了深刻的影响。

同时,尚书中的许多名篇佳句也成为了后世

文人墨客传颂不衰的佳话。

【尚书的现代价值与意义】

时至今日,尚书依然具有重要的现代价值和意义。

首先,它为我们提供了了解古代历史和文化的宝贵资料,对于研究古代政治、经济、哲学等领域具有重要意义;其次,尚书中包含的许多道德观念和价值观,如忠诚、诚信、仁爱等,对于培养现代人的道德品质和精神追求仍具有积极的启示作用;最后,尚书作为一部具有世界性影响的文化名著,对于增进中外文化交流和相互了解也具有重要的意义。

尚书的名词解释

解释一

尚书,是中国古代官职名之一。

尚书最初是指掌管文书奏章的官员。

隋代始设六部,唐代确定六部各部以尚书、侍郎为正副长官。

如《张衡传》:"上书乞骸骨,征拜尚书。

"

解释二

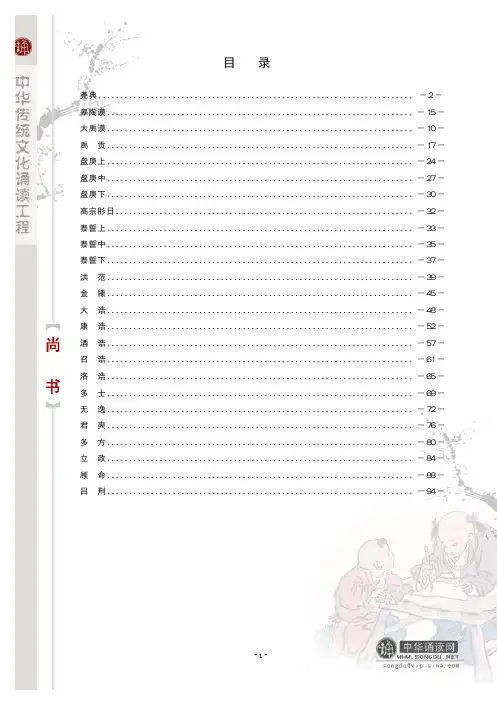

中文名《尚书》,最早书名为《书》,是一部追述古代事迹著作的汇编。

分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。

因是儒家五经之一,又称《书经》。

现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和伪《古文尚书》的合编本。

现存版本中真伪参半。

[1] 西汉学者伏生口述的二十八篇《尚书》为今文《尚书》,鲁恭王在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现的另一部《尚书》,为古文《尚书》。

西晋永嘉年间战乱,今、古文《尚书》全都散失了。

东晋初,豫章内史梅赜给朝廷献上了一部《尚书》,包括《今文尚书》33篇,以及伪《古文尚书》25篇。

《尚书》列为重要核心儒家经典之一,历代儒家研习之基本书籍,“尚”即“上”,《尚书》就是上古的书,它是我国最早的一部历史文献汇编。

传统《尚书》(又称《今文尚书》)由伏生传下来。

传说是上古文化《三坟五典》遗留著作。

2018年11月,清华大学战国竹简研究成果发布,证实其中古文

《尚书》系后人伪作。

《尚书》尧帝功德满天下【原文】日若稽古(1),帝尧曰放勋,钦明文思安安(3),允恭克让(4),光被四表(5),格于上下(6)。

克明俊德(7),以亲九族(8)。

九族既睦,平章百姓(9)。

百姓昭明,协和万帮,黎民与变时雍(10)。

【注释】(1)日若:用作追述往事开头德发语词,没有实际意义。

稽:考察。

古:这里指古时传说。

(2)钦:恭谨严肃。

(3)允:诚实。

恭:恭谨。

克:能够。

让:让贤。

(4)被:覆盖。

四表:四方极远德地方。

(5)格:到达。

(7)俊德:指才德兼备德人。

(8)九族:指同族的人。

(9)平:辨别。

章:使明显。

百姓:白官族姓。

(10)黎民:民众。

于:随着。

使:友善。

雍:和睦。

【译文】考查古代传说,帝尧德名字叫放勋。

他严肃恭谨,明察是非,善于治理天下,宽宏温和,诚实尽职,能够让贤,光辉普照四面八方,以至于天上地下。

他能够明察有才有德德人,使同族人亲密团结。

族人亲密和睦了,又明察和表彰有善行德百官协调诸侯各国的关系民众也随着变的友善和睦起来了。

【读解】尧使古代传说中的帝王,,也算得上使“开国元勋”。

为帝王歌功颂德,使作为臣子的史官责无旁贷的职守,因为古代书写历史的人使官员,而不是学者,他必须站在官方的立场上维护最高统治者。

这种做法后来相沿为习,很少有人脱出这个框框。

这样一来,历史就成为成功者的历史,帝王功绩德行的帐薄。

历史也显得极端重要。

他的价值主要在为统治者树碑立传。

供后来的统治者学习借鉴,以便把好传统发扬光大。

虽然我们无法知道我们最早的帝王长相如何,习惯、个性、个人生活如何,但我们明确地知道他英明伟大,功高德重,万民拥戴,名垂千古。

所以我们不得不敬仰,并为我们有这样德祖先而自豪,庆幸自己是他的后代子孙。

------------------春夏秋冬怎样划分【原文】乃命羲和(1),钦若昊天(2),梨想历象日月星辰(3),敬授人时(4)。

分命羲仲,宅崳夷(5),日旸谷(6)。

寅宾出日(7),平秩东作(8)。

《尚书》原文、注释及译文原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书。

《尚书》,在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为我国最早的散文总集,是和《诗经》并列的一个文体类别。

但这散文之中,用今天的标准来看,绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

(见《应用写作》杂志1991年第3期,《我国最早的公文总集——<尚书>》)《尚书》是我国最古的官方史书,是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成,但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。

另有相传在汉武帝时从孔子住宅壁中发现的《古文尚书》(现只存篇目和少量佚文)和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》(较《今文尚书》多16篇)。

现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和伪《古文尚书》的和编本。

(来源:百度百科)虞书·尧典【原文】曰若稽古1。

帝尧曰放勋。

钦明文思安安2。

允恭克让3,光被四表,格于上下4。

克明俊德,以亲九族5。

九族既睦,平章百姓6。

百姓昭明,协和万邦。

黎民于变时雍7。

【注释】《尧典》:尧和舜,相传是我国原始社会后期的著名领袖。

尧名放勋,属陶唐氏,又称唐尧。

舜名重华,属有虞氏,又名虞舜。

典是书名。

本篇是史官记叙尧的事迹的书,所以叫《尧典》。

1、日若:用作追述往事开头德发语词,也写作越若、粤若。

稽:考察。

曰若稽古:这里指稽考古事,是自今述古之称。

2、钦:恭谨严肃。

安安,一作晏晏。

3、允:诚信。

恭:恭谨。

克:能够。

让:让贤。

4、被:及。

四表:四方极远的地方。

格:至。

5、俊德:指德才兼备德人。

九族:指君主的亲族。

一说是父族四、母族三、妻族二。

6、平:通辨,分别。

章:使明显。

百姓:百官族姓。

7、黎民:民众。

于:随着。

使:友善。

雍:和睦。

以上第一段,颂扬尧的大德和功绩。

《尚书》原文、注释及译文原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书。

《尚书》,在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为我国最早的散文总集,是和《诗经》并列的一个文体类别。

但这散文之中,用今天的标准来看,绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

(见《应用写作》杂志1991年第3期,《我国最早的公文总集——<尚书>》)虞书·尧典乃命羲和1,钦若昊天2,历象日月星辰3,敬授人时。

分命羲仲,宅崳夷4,日旸谷5。

寅宾出日6,平秩东作7。

日中8,星鸟9,以殷仲春10。

厥民析11,鸟兽孳尾12。

申命羲叔,宅南交13。

平秩南讹14,敬致15。

日永16,星火17,以正仲夏。

厥民因18,鸟兽希革19。

分命和仲,宅西,曰昧谷。

寅饯纳日20,平秩西成21。

宵中22,星虚23,以殷仲秋。

厥民夷24,鸟兽毛毨25。

申命和叔,宅塑方,曰幽都26,平在塑易27。

日短,星昴28,以正仲冬。

厥民隩29,鸟兽氄毛30。

帝曰:“咨!汝羲暨和。

期三百有六旬有六日31,以闰月定四时成岁32。

允厘百工33,庶绩咸熙34。

【注释】1、羲和::羲氏与和氏,相传是世代掌管天地四时的官重黎氏的后代。

2、若:顺从。

昊,广大。

3、历:推算。

象:观察天象,又说是法,取法。

4、宅:居住。

崳(yu)夷:地名,在东海之滨。

5、旸(yang)谷:传说中日出的地方。

6、寅:恭敬。

宾:欢迎。

7、平秩:辨别测定。

作,始。

东作:太阳从东方始升的时刻。

8、日中:指春分。

春分此日昼夜工夫相称,因此叫日中。

9、星鸟:星名,指南方朱雀七宿。

朱雀是鸟名,所以则星鸟。

10、殷:正,定。

仲:每个季度三个月中的第二个月。

11、厥:其。

析:分散开来。

12、孳(zi)尾:生养繁育。

13、交:地名,指交趾。

14、讹:运转,运行。

15、致:归,回归。

16、日永:指夏至。

夏至此日白天最长,因此叫日永。

17、星火:指火星,东方青龙七宿之一,夏至这天黄昏,火星出现南方。

《尚书》名词解释古代文学《尚书》原为甲骨文、金文、帛书,都是在泥版上刻写的。

西汉以后才成为今天的定本。

据说为孔子所编。

现存最早的《尚书》版本为清朝同治年间武英殿聚珍版丛书,其次是日本内阁文库藏的日本天理大学文科本,还有西北大学和北京图书馆藏的清武英殿聚珍板残本。

此外,尚有流传于日本的残本数种,但内容不全。

《尚书》为中国最古老的文献,它记载了虞、夏、商、周的重要史事,因其多与历史有关而被称为古代史书。

尚书名词解释之一:“士”是周王朝的职官体系。

当时,有四种官职合称为“四士”。

其中“司士”是掌握文献典籍的官,《书序》里说他负责保管和掌握文献典籍。

另一种官职“大司马”专门管理武官。

《左传·襄公十四年》里记载晋国大臣赵盾说过“知武子帅四士伐,必取,获则舍之。

”司马这个官职掌管军事,能够训练军队,所以也叫“司武子”。

《尚书》中把“司士”、“司马”作为官名提出来,这可能表明“士”、“马”在当时曾经被看做贵族阶层的代称。

由于各诸侯国都有自己的语言和习俗,因此一国的文字不同于别国的文字。

为了便于交流,也为了显示贵族身份,因此要由特殊人员来作“正”、“大”、“小”等名称,“士”就是最初用来称呼这些“正”、“大”、“小”的人。

这种情况后来演变为称呼有官爵的人为“士”,如:大夫、卿士等,当然,称普通男性居民为“士”这样的名称就太粗俗了,因此又产生了一种官职——士师。

士师的地位很高,对百姓的法律诉讼、婚丧礼仪进行主持。

所谓“五刑”、“五礼”、“五服”等制度也都与他们相关。

他们还具有批评政治得失、建议天子及大臣的权力。

尚书名词解释之二:“六亲”指“父、母、兄弟、妻子、子女”。

《尚书》名词解释之三:“惟二王是绍,惟予小子其迈”二王指禹和舜。

“迈”是大的意思。

《书序》里说舜王“友于兄弟,笃于亲,诗言‘允迪厥庶,乃心迪告’”,又说禹王“不能事上,天下共畔之。

”这句话反映了远古社会部落首领间相互联盟,相互依赖的状况。

因此,在《尚书》的《多士》、《多方》、《多丰》、《多胤》等篇里,记载了不少部落联盟的事迹,像舜的“六官”,禹的“五服”等。

完整“尚书”原文及解释,第20篇至第28篇,儒家经典核心之一收藏!《尚书》,最早书名为《书》,约成书于前五世纪,传统《尚书》由伏生传下来。

考证为上古文化《三坟五典》遗留著作。

《尚书》列为重要核心儒家经典之一,“尚”即“上”,《尚书》就是上古的书,它是中国上古历史文献和部分追述古代事迹著作的汇编。

《尚书》的尚常见有三种解释方法:一种说法认为“上”是“上古”的意思,《尚书》就是“上古的书”;另一种说法认为“上”是“尊崇”的意思,《尚书》就是“人们所尊崇的书”;还有一种说法认为“尚”是代表“君上(即君王)”的意思,因为这部书的内容大多是臣下对“君上”言论的记载,所以叫做《尚书》。

刘起釪的《尚书学史》认为《尚书》作为书名是汉代的事。

《尚书正义》说郑玄“依《书》纬,以‘尚’字是孔子所加。

”马王堆帛书易《要》篇,孔子就是称《书》为《尚书》的。

“《要》篇中正是孔子称《尚书》,所以《书》纬和郑玄之说不为无本。

这是以前我们不知道的。

”[1]《尚书》,在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为中国最早的散文总集,是和《诗经》并列的一个文体类别。

但这些散文,用某代的标准来看,绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

李学勤先生指出:“《尚书》本为古代《历书》,是我国历代统治者治理国家的“政治课本”和理论依据。

然而,由于真正的《尚书》命运多舛,两千多年来,我国学术界一直对传世的古文《尚书》存在真伪之争。

传统观点认为:现存版本中真伪参半。

一般认为《今文尚书》中《周书》的《牧誓》到《吕刑》十六篇是西周真实史料,《文侯之命》、《费誓》和《秦誓》为《春秋》史料,所述内容较早的《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》反而是战国编写的古史资料。

今本《古文尚书》总体认为是晋代梅赜伪造,但也存在争议。

《尚书·大禹谟》记载十六个字的中华心法,其内容是:“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。

一.名词解释1.尚书:、《尚书》是儒家经典之一,原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书。

这是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成,但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。

另有相传在汉武帝时从孔子住宅壁中发现的《古文尚书》(现只存篇目和少量佚文)和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》(较《今文尚书》多16篇)。

现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和伪《古文尚书》的和编本。

2.建安七子:建安年间(196~220)七位文学家的合称,包括:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

这七人大体上代表了建安时期除曹氏父子而外的优秀作者,所以"七子"之说,得到后世的普遍承认。

他们对于诗、赋、散文的发展,都曾作出过贡献。

1.初唐四杰初唐四杰指的是高宗武后时期出现在文坛上的“以文章名天下”的四位“年少而才高,官小而名大”的作家,即王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。

他们个性鲜明,恃才傲物,但都地位不高且人生遭遇坎坷。

初唐四杰对唐诗发展有着很大贡献,首先,扩大了诗歌题材,其次,丰富了诗歌感情,最后,他们在诗歌形式上也有贡献,王、杨擅长五言律诗,卢、骆擅长七言歌行。

2. 诗史诗史指的是杜甫的诗,杜甫字子美,常自称“杜陵布衣”,又自称“少陵野老”。

他自幼受儒家思想影响,形成终身不渝的忧国忧民思想,所以他的诗篇多反映社会现实,讽喻时事,深刻而广泛地揭露统治者的腐败和民生疾苦。

他集诗歌之大成,善于对现实生活作高度概括,并且刻画细节,风格沉郁顿挫,语言凝练,以个人坎坷困顿的人生遭际和时代由盛而衰的历史状况构成诗歌的背景,影响深远,后世称其诗歌为“诗史”。

3.元白诗派指中唐元和时期活跃于诗坛,以元稹、白居易为首,包括张籍、王建、李绅等在内的一个诗歌创作群体。

他们继承了杜甫以及元结、顾况等人的现实主义诗歌传统,着力揭露社会弊端,表现人民疾苦,力求用诗歌干预社会现实。

《尚书》全文及释《尚书》全文及释原称《书》到汉代改称《尚书》意为上代之书。

《尚书》在作为历史典籍的同时向来被文学史家称为我国最早的散文总集是和《诗经》并列的一个文体类别。

但这散文之中用今天的标准来看绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书准确地讲它应是一部体例比较完备的公文总集。

见《应用写作》杂志1991年第3期《我国最早的公文总集——<尚书>》《尚书》是我国最古的官方史书是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇因用汉代通行的文字隶书抄写称《今文尚书》。

另有相传在汉武帝时从孔子住宅壁中发现的《古文尚书》现只存篇目和少量佚文和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》较《今文尚书》多16篇。

现在通行的《十三经注疏》本《尚书》就是《今文尚书》和伪《古文尚书》的和编本。

来源百度百科虞书·尧典【原文】曰若稽古1。

帝尧曰放勋。

钦明文思安安2。

允恭克让3光被四表格于上下4。

克明俊德以亲九族5。

九族既睦平章百姓6。

百姓昭明协和万邦。

黎民于变时雍7。

【注释】《尧典》尧和舜相传是我国原始社会后期的著名领袖。

尧名放勋属陶唐氏又称唐尧。

舜名重华属有虞氏又名虞舜。

典是书名。

本篇是史官记叙尧的事迹的书所以叫《尧典》。

1、日若用作追述往事开头德发语词也写作越若、粤若。

稽考察。

曰若稽古这里指稽考古事是自今述古之称。

2、钦恭谨严肃。

安安一作晏晏。

3、允诚信。

恭恭谨。

克能够。

让让贤。

4、被及。

四表四方极远的地方。

格至。

5、俊德指德才兼备德人。

九族指君主的亲族。

一说是父族四、母族三、妻族二。

6、平通辨分别。

章使明显。

百姓百官族姓。

7、黎民民众。

于随着。

使友善。

雍和睦。

以上第一段颂扬尧的大德和功绩。

【译文】考查古代往事帝尧的名字叫放勋。

他敬事节俭明照四方善治天地道德纯备温和宽容。

他诚实尽职又能让贤光辉普照四方以至于天上地下。

尚书的拼音

尚书的拼音是:shàng shū。

尚书的意思:

①亦称《书》。

儒家经典之一。

为中国上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编。

书中保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

相传由孔子编选而成,事实上其中有些篇是后来儒家补充进去的。

②官名。

始于战国,掌管文书。

汉武帝时地位逐渐重要。

东汉正式成为协助皇帝处理政务的官员。

唐代中央首要机关分为尚书、中书、门下三省,尚书省执行政令。

宋以后三省分立之制渐成空谈,行政全归尚书省。

明代以后以吏、户、礼、兵、刑、工六部尚书分掌政务,六部尚书相当于国务大臣。

尚书读音的正确方法

尚书,这可是个古老而神秘的存在呀!但很多人对它的读音却存在着疑惑。

嘿,这不就像是走在一条有点迷雾的小路上,得找到正确的方向才行嘛!

尚书的“尚”,可别读成“上”的音哦,它应该读“shàng”。

这就好像我们认识一个新朋友,得叫对人家的名字一样重要呢!那“书”呢,就是“shū”啦,很简单对吧?

想想看,如果把尚书读错了,就好像把一件珍贵的宝贝放错了地方,总感觉不太对劲呀!正确的读音能让我们更好地走进尚书的世界,去领略它的魅力和智慧。

大家都知道汉字的读音有时候会有些微妙的差别,尚书的读音也是如此呀。

我们得仔细去感受,去区分。

就像区分不同口味的糖果一样,虽然都是甜的,但每种都有自己独特的味道。

读对尚书的读音,也是对我们传统文化的一种尊重和传承呢。

这就好比我们要爱护古老的建筑一样,要用心去呵护。

如果连读音都弄错了,那可怎么能真正理解它背后的深意和价值呢?

所以呀,大家一定要记住尚书的正确读音哦,可别闹出笑话来啦!让我们一起用正确的读音,开启探索尚书奥秘的大门吧!这真的很重要,不是吗?。

尚书的名词解释尚书是中国古代官职之一,也是古代文官的主要职位之一。

它有着丰富的历史背景和复杂的职责使命,以下将对尚书的名词解释进行详细说明。

尚书一词最早出现在西周初年,起初指的是掌管官方文书的官员。

在秦代以前,尚书一词较为宽泛,可以指官署的主要文书写作员,也可以指出使外交的高级官员。

到了汉代,尚书逐渐成为一个具体的官职名称,主要是书写和管理皇帝的命令、谕旨以及审阅后储刑等机构的书籍等。

尚书的重要性逐渐提高,并以其名义制定法律、章程等重要法规。

尚书除了在中央政府中存在,也在地方政府中设有尚书官。

这些地方尚书负责管理文书、记录地方事务、审查法令、处理司法案件等。

管理地方事务不仅是中央政府对地方的直接控制,也是确保地方政府执行中央政府政策的一个手段。

尚书的官位有五等:左尚书、右尚书、中尚书、尚书仆射、尚书。

其中,三府尚书(左右尚书和中尚书)地位最高,直接辅助皇帝处理国家大事;尚书仆射负责处理具体的政务工作;普通尚书则负责书写和保存重要的政府文书。

尚书的职责可以概括为五个方面:一是维护国家政权的稳定和统一。

作为国家统治机构的一部分,尚书负责监督、催促各级政府按照中央政府的要求和政策进行实施。

二是处理国家重要政务和军事事务。

尚书负责书写和保存皇帝的命令、谕旨,展开讨论和审稿工作,并及时向皇帝报告相关情况。

三是制定和修改法律法规。

尚书作为国家制定法律法规的重要参与者,负责研究和撰写相关文件,确保法律条文准确明确。

四是记录和保存文献资料。

尚书负责记录各种政府文件、历史纪录、重要条约等,并妥善保存起来,以备后人参考和研究。

五是监督和评估官员的行为和表现。

尚书对各级政府官员的工作进行考核和评估,根据表现给予奖惩并进行适当调整。

总而言之,尚书是古代官员系统中重要的职位之一。

他们通过撰写和保存重要的政府文书、参与制定法律法规、负责处理政务和军事事务等方式,维护国家政权的稳定、统一,确保政府政策的实施,记录历史和传承文化。

《尚书》概说赵金刚中国社会科学院哲学研究所博士后大家好,今天我为大家简单地介绍一下五经当中的《尚书》。

一、《尚书》的内涵与名称中国古代具有很悠久的历史传统,我们有文字记载的历史远远早于其他文明,这是其他国家所无法比拟的,而我国的历史典籍当中有五经(诗、书、礼、乐、春秋),而在这五经当中有两部是跟历史有关系的,这两部就是《尚书》跟《春秋》。

《汉书•艺文志》在介绍我国古代等历史传统时这么讲,“古之王者,世有史官”,古代的这些王者他们每一代都有史官,“君举必书”,国君有什么样的行动,他们一定会记录下来,“所以慎言行,昭法式也”,就记录下君主的行为,为了什么?为了谨慎君主的言行,为后代留下法度和典范。

紧接着“左史记言,右史记事”,君主的身边有两位史官,一位记录君主的言语,而一位记载君主的行为,也就是记言和记事,而事为春秋,言为尚书,帝王靡不同之。

历代的帝和王都有这样,都有两位史官记录他们的言行,而记言是今天我们要讲的尚书,我刚才讲中国古代具有很悠久的历史传统。

但这里也要交待一点,我们古代所说的史官,尤其是古之两史并不等于我们今天所一般认为的历史学家。

为什么这么讲?我们可以看古代的史官他记的是君主的行为,其目的是慎言行,昭法式,也就跟我们今天所理解的历史学家所要做的考证事情,记录事情是不太一样的,他有很强的道德目的和道德性在其中,所以《尚书》这部书既是部历史著作而又是一部德行道德著作。

那么《尚书》为什么叫做“尚书”?我们来介绍一下尚书的名称问题。

其实如果我们先看先秦的经籍,不管是经书还是子书,并我们正我们今天所说五经当中的尚书为尚书的,他们怎么称呼,一般直接说书曰,或者直接引用《尚书》当中的某一篇的篇名,比如说康诰曰。

当然墨子的《明鬼》一篇也提到了“尚书”一词,但它的意思是“上古之书”,是一个泛称,并不是专指五经当中的“尚书”。

最早用“尚书”这一词来指称五经当中的“尚书”是汉代人伏生,也就是我们下面要讲到的传尚书的伏生。

《尚书》解读《尚书》又称《书》、《书经》,为一部多体裁文献汇编,是中国现存最早的史书。

分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。

战国时期总称《书》,汉代改称《尚书》,即“上古之书”。

因是儒家五经之一,又称《书经》。

现存版本中真伪参半。

一般认为《今文尚书》中《周书》的《牧誓》到《吕刑》十六篇是西周真实史料,《文侯之命》、《费誓》和《秦誓》为春秋史料,所述内容较早的《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》反而是战国编写的古史资料。

今本《古文尚书》总体认为是晋代梅赜伪造,但也存在争议。

词目:尚书拼音:shàng shū英文译名:The Book of history基本解释尚书 Shàngshū:解密的皇家文档[Shang Shu] 中国上古皇家档案文件的汇编。

“尚”意为“(把卷着的、包着的、摞着的东西)摊开、展平”;“书”即文字、文字记录、文档;“尚书”即“解密的王家文档”、“(向社会)公开的皇室卷宗”。

后世有朝廷官职“尚书”,专事执掌王朝的文书奏章。

作为官名的“尚书”与作为皇家文档的“尚书”的意思是相当一致的。

《尚书》相传由孔丘编选而成,传本有些篇是后人追述补充进去的,如《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》等。

西汉初存二十八篇,用当时通行文字书写,即《今文尚书》。

另有相传汉武帝时在孔丘住屋壁中发现的《古文尚书》,已佚。

东晋梅赜(一作梅颐、枚颐)又伪造《古文尚书》。

后来《十三经》中的通行本,即《今文尚书》与梅氏伪书的合编,宋人开始怀疑梅氏伪书,至清渐成定论。

今文各篇内容包含商周等代的一些重要史料,如《盘庚》反映商代奴隶社会的情况、《禹贡》记述战国时黄河、长江两流域的地理等《尚书》是我国最古的皇室文集,是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成,但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。

尚书造句简单

以下是十条主题为“尚书造句简单”的句子及例子:

1. 尚书造句简单得很呐,就像吃饭喝水一样自然!比如“我尚书就把这个句子造好了”。

2. 尚书造句简单得超乎想象呀,简直和走路一样轻松嘛!像“今天的作业要求用尚书造句,这太简单啦”。

3. 哎呀,尚书造句简单得不得了哇,不就随手的事儿嘛!“看,我尚书造出个好句子”。

4. 尚书造句简单到让人惊讶诶,这有啥难的呀!“你还觉得尚书造句难?太奇怪了吧”。

5. 哇塞,尚书造句简单极了好嘛,就跟呼吸一样容易!“我一下就尚书造出了合适的句子”。

6. 尚书造句简单得让人偷笑诶,这不是小菜一碟嘛!“他居然说尚书造句不简单,好笑不”。

7. 嘿,尚书造句简单得不像话呀,分分钟搞定!“这么快我就尚书完成造句啦”。

8. 尚书造句简单得离谱哇,这也太容易了吧!“她轻而易举就尚书造出句子了”。

9. 哇哦,尚书造句简单得爽歪歪呀,太轻松啦!“我随便一想就尚书

造出个好句”。

10. 哎呀妈呀,尚书造句简单得要命呀,根本不在话下!“这题让用尚书造句,简直太简单咯”。

我的观点结论:尚书造句真的是很简单呀,大家只要多尝试就能体会到啦!。

尚书的拼音解释及造句

导读:尚书拼音

【注音】:shangshu

尚书解释

【意思】:古代官名。

明清两代是政府各部的最高长官。

尚书造句

1、蔡邕碑颂具有鲜明的经学色彩,其与《尚书》更是有着密切关联。

2、这种句式在今文《尚书》却很常见,并且后来发展成为古代汉语语法的普遍规律。

3、中国古老的经典——《尚书》就提出“百姓昭明,协和万邦”的理想,主张人民和睦相处,国家友好往来。

4、于经野,中宗时为户部尚书。

诗一首。

5、蔡邕本人不仅谙熟《尚书》,还与《尚书》传人有直接交往。

6、《尚书》是流传于今最为久远的一部历史文献汇编。

7、是皇帝御赐给陈家礼部尚书陈诜的妻子的。

8、“捣蛋大王”尚书美美的舔了一下手中的棒棒糖,好似进入了仙境。

9、《左传》在史学中的地位被评论为继《尚书》、《春秋》之后,开《史记》、《汉书》之先河的重要典籍。

10、本文根据新出材料和时贤研究之新成果,从一般语法逻辑的角度说明新材料对《尚书》文本解读的重要作用。

11、为弄清中国古代教育思想发展的渊源与承继关系,不研究《尚书》是不行的。

12、《尚书》是我国最早的成熟的历史散文。

13、《说命》是古文《尚书》中专门论述教育问题的篇章。

14、我国赦免制度的起源可以上溯至上古时期,目前我国最古老的历史文献《尚书》中就有关于赦免的记载。

15、《尚书》是流传于今最为久远的一部政事文献汇编,其中蕴涵着颇为丰富的政治思想资料。

16、明代户部尚书的任职情况大致可以反映出有明一代270余年的国家政治状况。

17、尚书制度是中国古代政治制度中的一项重要制度。

18、第五章分三个时期说明农工商部领导层的变化、历任尚书管部的特点及其对部务的影响。

19、同时,在疑古惑经风气之下,宋儒开始了对伪《古文尚书》的疑辨。

20、《尚书·盘庚》是研究商代历史文化的重要文献。

21、《尚书》是我国古代重要经典。

22、同时明代在户部的用人政策与现实之间的差距、户部尚书任职的短暂以及他们大多不得善终的结局,也暴露出当时的政治体制中存在的问题。

23、今文《尚书》中存在有数量众多的歧义结构,这些歧义结构是造成本书难读的主要原因之一。

24、伪《尚书》的考辨经历了从西汉到清乾嘉时期长达近1800多年的历史。

25、胡宗宪尚书府中檐下接水的竹管——房屋四处的雨水通过屋檐下的竹管汇入厨房的储水缸里,既能除尘消烟,必要时还能用来救火。

26、《尚书》以后有《春秋》所记载的历史现象。

它让我们了解个人的贪权如何完全消灭古代优秀的“天下”思想。

27、由工部主事六品之官,直做到户部、兵部和吏部尚书一品大员。

28、韩定辞,深州人。

为镇州观察判官、检校尚书祠部郎中,兼侍御史。

诗一首。

29、本论文分三部分论述了《今文尚书》的文学艺术成就。

30、专职机构为九卿系统下的鸿胪寺和尚书系统的主客司两个部门。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。