《姜科中药》

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:37

来自姜科家族的中药,你都知道哪些?听过的、没听过的都在这里了姜,厨房里最常见的食材,但它不止是蔬菜和调味料,更是中药。

《本草食疗》中载:姜“祛痰下气”,治“冷痢”;“止逆,开胃气”;治“胃气虚,风热,不能食”。

今天我们介绍几种来自姜科的中药。

它们彼此有关,却又不尽相同。

1.生姜、干姜、炮姜生姜、干姜与炮姜同出一物,即姜科植物姜的根茎,也就是我们日常熟悉的姜。

入药时,新鲜的称为生姜;生姜趁鲜切片晒干或低温干燥后,称为干姜;将干姜砂烫至表面鼓起呈棕褐色时,得到的便是炮姜。

生姜长于散表寒,为呕家之圣药三药均温中散寒,适用于脾胃寒证。

这主要是因为其内含有的姜辣素等化学成分,可以促进血液循环,让身体发热。

当然,受干鲜质地与炮制的影响,三药在效用上也有很多差异。

味性归经功效生姜辛微温肺、脾、胃解表散寒,温中止呕,化痰止咳干姜辛热肺、脾、胃、肾、心温中散寒,回阳通脉,温肺化饮炮姜辛热脾、胃、肾温经止血,温中止痛现代研究中也发现了生姜、干姜、炮姜的不同之处,生姜能促进消化液分泌,保护胃黏膜,具有抗溃疡、保肝、利胆、抗炎、解热、抗菌、镇痛、镇吐作用。

同时,还能兴奋呼吸中枢和心脏运动并升高血压。

干姜虽也有镇静、镇痛、抗炎、止呕及短暂升高血压的作用,但并不能对抗溃疡形成。

干姜入心经,温阳守中、回阳通脉生姜对伤寒杆菌、霍乱弧菌、堇色毛癣菌、阴道滴虫均有不同程度的抑杀作用。

而干姜和炮姜对这些微生物则没有确切的灭杀作用。

不过,干姜和生姜一样都能抗血吸虫,这一点炮姜却不能。

相对于生姜和干姜,炮姜有明显的止血作用,也能抑制胃溃疡,而且还具有抗肿瘤的作用。

炮姜善走血分,长于温经止血生姜长于散表寒,又为呕家之圣药;干姜入心经,能温阳守中、回阳通脉;炮姜善走血分,长于温经止血。

生姜发汗解表、祛风散寒作用较弱,更多是作为辅助之品。

单煎或配红糖、葱白煎服,可治风寒感冒轻症。

其驱寒开胃、止痛止呕之效甚著,随证配伍可治疗多种呕吐。

但生姜助火伤阴,热盛及阴虚内热者忌服。

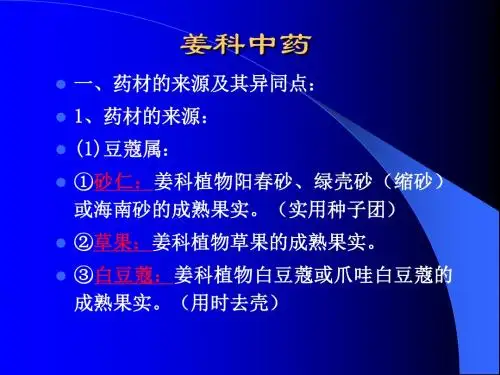

姜科果实种子类中药大家好!今天我带大家认识这么几种中药:它们都含有挥发油,有芳香性;大多数可可作为调味品使用,有辛辣味;都生长在热带及亚热带地区。

它们就是常见的姜科果实种子类中药:砂仁、豆蔻、草果、草豆蔻、红豆蔻和益智。

(此处给放在一起的图,六个小碟子,特写)从植物学的角度看,姜科植物果实蒴果;其形状为球形或椭圆形;中轴胎座子房三室;种子团3瓣;具有假种皮;有不同程度的辛辣味。

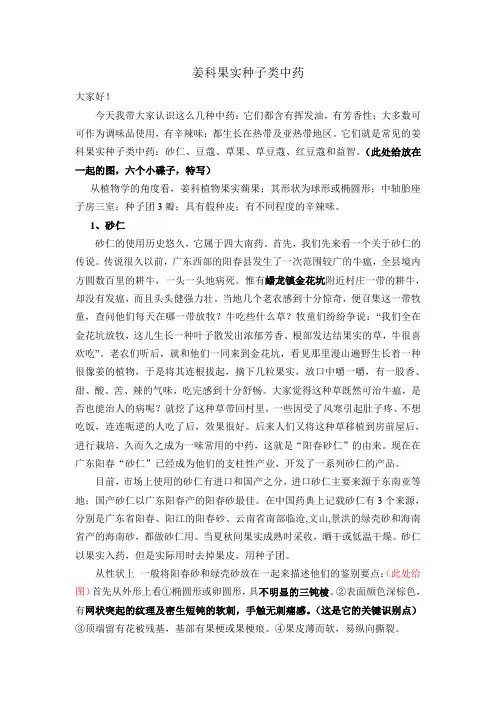

1、砂仁砂仁的使用历史悠久,它属于四大南药。

首先,我们先来看一个关于砂仁的传说。

传说很久以前,广东西部的阳春县发生了一次范围较广的牛瘟,全县境内方圆数百里的耕牛,一头一头地病死。

惟有蟠龙镇金花坑附近村庄一带的耕牛,却没有发瘟,而且头头健强力壮。

当地几个老农感到十分惊奇,便召集这一带牧童,查问他们每天在哪一带放牧?牛吃些什么草?牧童们纷纷争说:“我们全在金花坑放牧,这儿生长一种叶子散发出浓郁芳香、根部发达结果实的草,牛很喜欢吃”。

老农们听后,就和他们一同来到金花坑,看见那里漫山遍野生长着一种很像姜的植物,于是将其连根拔起,摘下几粒果实,放口中嚼一嚼,有一股香、甜、酸、苦、辣的气味,吃完感到十分舒畅。

大家觉得这种草既然可治牛瘟,是否也能治人的病呢?就挖了这种草带回村里,一些因受了风寒引起肚子疼、不想吃饭,连连呃逆的人吃了后,效果很好。

后来人们又将这种草移植到房前屋后,进行栽培,久而久之成为一味常用的中药,这就是“阳春砂仁”的由来。

现在在广东阳春“砂仁”已经成为他们的支柱性产业,开发了一系列砂仁的产品。

目前,市场上使用的砂仁有进口和国产之分,进口砂仁主要来源于东南亚等地;国产砂仁以广东阳春产的阳春砂最佳。

在中国药典上记载砂仁有3个来源,分别是广东省阳春、阳江的阳春砂、云南省南部临沧,文山,景洪的绿壳砂和海南省产的海南砂,都做砂仁用。

当夏秋间果实成熟时采收,晒干或低温干燥。

砂仁以果实入药,但是实际用时去掉果皮,用种子团。

从性状上一般将阳春砂和绿壳砂放在一起来描述他们的鉴别要点:(此处给图)首先从外形上看①椭圆形或卵圆形,具不明显的三钝棱。

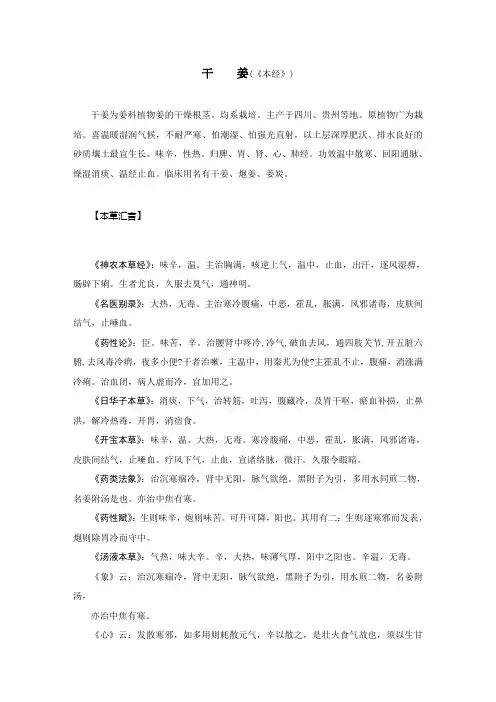

干姜(《本经》)干姜为姜科植物姜的干燥根茎。

均系栽培。

主产于四川、贵州等地。

原植物广为栽培。

喜温暖湿润气候,不耐严寒、怕潮湿、怕强光直射,以土层深厚肥沃、排水良好的砂质壤土最宜生长。

味辛,性热。

归脾、胃、肾、心、肺经。

功效温中散寒、回阳通脉、燥湿消痰、温经止血。

临床用名有干姜、炮姜、姜炭。

【本草汇言】《神农本草经》:味辛,温。

主治胸满,咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠辟下痢。

生者尤良,久服去臭气,通神明。

《名医别录》:大热,无毒。

主治寒冷腹痛,中恶,霍乱,胀满,风邪诸毒,皮肤间结气,止唾血。

《药性论》:臣。

味苦,辛。

治腰肾中疼冷,冷气,破血去风,通四肢关节,开五脏六腑,去风毒冷痹,夜多小便?干者治嗽,主温中,用秦艽为使?主霍乱不止,腹痛,消涨满冷痢。

治血闭,病人虚而冷,宜加用之。

《日华子本草》:消痰,下气,治转筋,吐泻,腹藏冷,及胃干呕,瘀血补损,止鼻洪,解冷热毒,开胃,消宿食。

《开宝本草》:味辛,温、大热,无毒。

寒冷腹痛,中恶,霍乱,胀满,风邪诸毒,皮肤间结气,止唾血。

疗风下气,止血,宣诸络脉,微汗。

久服令眼暗。

《药类法象》:治沉寒痼冷,肾中无阳,脉气欲绝。

黑附子为引,多用水同煎二物,名姜附汤是也。

亦治中焦有寒。

《药性赋》:生则味辛,炮则味苦。

可升可降,阳也。

其用有二:生则逐寒邪而发表,炮则除胃冷而守中。

《汤液本草》:气热,味大辛。

辛,大热,味薄气厚,阳中之阳也。

辛温,无毒。

《象》云:治沉寒痼冷,肾中无阳,脉气欲绝,黑附子为引,用水煎二物,名姜附汤,亦治中焦有寒。

《心》云:发散寒邪,如多用则耗散元气,辛以散之,是壮火食气故也,须以生甘草缓之。

辛热,散里寒,散阴寒、肺寒,与五味同用,治嗽,以胜寒蛔。

正气虚者散寒,与人参同补药,温胃腹中寒,其平以辛热。

《珍》云:寒淫所胜,以辛散之。

经炮则味苦。

《本草》云:主胸满咳逆上气,温中止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下利。

寒冷腹痛,中恶霍乱,胀满,风邪诸毒,皮肤间结气,止唾血。

莪术(《药性论》)莪术为姜科植物莪术、温郁金或广西莪术的干燥根茎。

栽培或野生。

主产于广西、四川等地。

原植物生于水旁草丛或灌丛中。

喜温暖湿润气候、阳光充足、雨量充沛的环境,怕严寒霜冻,怕干旱积水,以土层深厚肥沃、上层疏松、下层紧密的砂质壤土最宜生长。

味辛、苦,性温。

入肝、脾经。

功效行气破血、消积止痛。

临床用名有莪术、醋莪术。

【本草汇言】《药性论》:亦可单用。

能治女子血气心痛,破痃癖冷气,以酒醋磨服,效。

《日华子本草》:得酒醋良。

治一切气。

开胃,消食,通月经,消瘀血,止扑损痛下血,及内损恶血等。

《开宝本草》:味苦、辛,温,无毒。

主心腹痛,中恶疰忤鬼气,霍乱冷气,吐酸水,解毒,食饮不消,酒研服之。

又疗妇人血气,丈夫奔豚。

《本草图经》:莪术,古方不见用者。

今医家治积聚诸气,为最要之药。

与荆三棱同用之良,妇人药中亦多使。

《药类法象》:气温,味苦辛。

主心膈痛,饮食不消。

破痃癖气最良。

除积聚。

《汤液本草》:气温,味苦辛,无毒。

《象》云:治心膈痛,饮食不消,破痃癖气最良。

《本草》云:治妇人血气,丈夫贲豚,治心腹痛,中恶,疰忤鬼气,霍乱冷气,吐酸水,解毒,饮食不消。

酒研服。

《液》云:色黑,破气中之血,入气药发诸香。

虽为泄剂,亦能益气,故孙用和治气短不能接续,所以大小七香丸、集香丸散及汤内,多用此也。

《本草纲目》:郁金入心,专治血分之病;姜黄入脾,兼治血中之气;莪术入肝,治气中之血,稍为不同。

王执中《资生经》云:执中久患心脾疼,服醒脾药反胀。

用耆域所载蓬莪术面裹炮熟研末,以水与酒醋煎服,立愈。

盖此药能破气中之血也。

《本草经疏》:蓬莪术感夏末秋初之气,而得土金之味,故其味苦辛,其气温而无毒。

阳中阴,降也。

入足厥阴肝经气分,能破气中之血。

入气药发诸香。

主积聚诸气,为最要之药。

与京三棱同用之良。

心腹痛者,非血气不得调和,即是邪客中焦所致。

中恶疰忤鬼气,皆由气不调和,脏腑壅滞,阴阳乖隔,则疫疠疰忤鬼气得以凭之。

术气香烈,能调气通窍,窍利则邪无所容而散矣。

中药“解表药:发散风寒药”——生姜本品为姜科植物姜的新鲜根茎。

主产于四川、贵州、湖北、广东、广西。

秋冬二季采挖,除去须根和泥沙。

本品气香特异,味辛辣。

以质嫩者为佳。

切厚片,生用。

一、药性和功效本品性味辛,微温。

归肺、脾、胃经。

具有解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解鱼蟹毒之功效。

用法用量:煎服,3~10g。

使用注意:本品助火伤阴,故热盛及阴虚内热者忌服。

二、歌括《药性歌括四百味》歌诀:干姜味辛,表解风寒,炮苦逐冷,虚寒尤堪。

三、临床应用1.风寒感冒本品辛散温通,能发汗解表、祛风散寒,但作用较弱,故适用于风寒感冒轻症,可单煎或配红糖、葱白煎服。

本品更多是作为辅助之品,与桂枝、羌活等辛温解表药同用,以增强发汗解表之力。

2.脾胃寒证本品辛散温通,能温中散寒、对寒犯中焦或脾胃虚寒之胃脘冷痛、食少、呕吐者,可收祛寒开胃、止痛止呕之效,宜与高良姜、胡椒等温里药同用。

若脾胃气虚者,宜与人参、白术等补脾益气药同用3.胃寒呕吐本品辛散温通,能温胃散寒、和中降逆,其止呕功良,素有“呕家圣药”之称,随证配伍可治疗多种呕吐。

因其本为温胃之品,故对胃寒呕吐最为适合,可配伍高良姜、白豆蔻等温胃止呕药。

若痰饮呕吐者,常配伍半夏,即小半夏汤(《金匮要略》);若胃热呕吐者,可配黄连、竹茹、枇杷叶等清胃止呕药。

某些止呕药用姜汁制过,能增强止呕作用,如姜半夏、姜竹茹等4.寒痰咳嗽本品辛温发散,能温肺散寒、化痰止咳,对于肺寒咳嗽,不论有无外感风寒,或痰多痰少,皆可选用。

治疗风寒客肺,痰多咳嗽,恶寒头痛者,每与麻黄、苦杏仁同用,如三拗汤《和剂局方》若外无表邪而咳嗽痰多色白者,常与陈皮、半夏等药同用,如二陈汤(《和剂局方》)。

5.鱼蟹中毒本品能解鱼蟹毒及半夏、天南星的毒性,故对鱼蟹等食物中毒,以及生半夏、生南星等药物中毒,均有一定的解毒作用。

四、现代药理研究1.化学成分本品主要含挥发油,油中主要为a-姜烯、B-檀香醇、B-水芹烯、6-姜辣素、3-姜辣素、4-姜辣素、5-姜辣素、8-姜辣素、生姜酚、姜醇、姜烯酮、姜酮等。

生姜药材名称:生姜拼音名称:SHENGJIANG别名:山姜科属:为姜科植物姜的新鲜根茎。

产地:全国各地均产。

性味:[性味、归经]辛,温。

归肺、脾、胃经。

功效:解表散寒,温中止呕,温肺止咳。

中成药:共有147种中成药使用生姜:附桂风湿膏克伤痛搽剂黄芪健胃膏炙甘草合剂小建中颗粒藿香正气颗粒苓桂咳喘宁胶囊恒制咳喘胶囊通鼻抗感剂通络下乳口服液等。

应用:1、风寒感冒。

本品辛散温通,能发汗解表,祛风散寒,但作用较弱,故适用于风寒感冒轻证,可以单用或配红糖、葱白煎服。

本品更多是作为辅助之品,与桂枝、羌活等辛温解表药同用,以增强发汗解表之功。

2、脾胃寒证。

本品辛散温通,能温中散寒,对寒犯中焦或脾胃虚寒之胃脘冷痛、食少、呕吐者,可驱寒开胃、止痛止呕,宜与高良姜、胡椒等温里药同用。

若脾胃气虚,宜与人参、白术等补脾益气药同用。

3、胃寒呕吐。

本品辛散温通,能温胃散寒,和中降逆,其止呕功良,素有“呕家圣药”之称,随证配伍可治疗多种呕吐。

因其本为温胃之品故对胃寒呕吐最为适宜,可配伍高良姜、白豆蔻等温胃止呕药。

若痰饮呕吐者,常配伍半夏,即小半夏汤;若胃热呕者,可配伍黄连、竹茹、枇杷叶等温胃止呕之药。

某些止呕药用姜汁制过,能增强止呕作用,如姜半夏、姜竹茹等。

4、肺寒咳嗽。

本品辛温发散,能温肺化饮、化痰止咳,对于肺寒咳嗽,不论有无外感风寒,或痰多痰少,皆可选用。

治疗风寒客肺,痰多咳嗽,恶寒头痛者,每与麻黄、杏仁同用,如三拗汤。

外无表邪而痰多者,常与陈皮、半夏等药同用,如二陈汤。

此外,生姜对生半夏、生南星等药物之毒,以及鱼蟹等食物中毒,均有一定的解毒作用。

用法用量:煎服,3~9G,或捣汁服用。

注意事项:生姜助火伤阴,故热盛及阴虚火旺者禁服。

采收贮藏:10~12月茎叶枯黄时采收。

挖起根茎,去掉茎叶、须根。

现代研究:1、化学成分:本品含挥发油,油中主要为姜醇、Α—姜烯、Β—水芹烯、柠檬醛、芳香醇、甲基庚烯酮、壬醛、Α—龙脑等,尚含辣味成分姜辣素。

生姜为姜科多年生草本植物姜Zingiber officinale Rosc.的新鲜根茎。

全国大部分地区有栽培。

8~11月间采挖,除去泥土、茎叶及须根,临用时切片,生用;或煨制用;或捣汁用。

药材性状:气香特异,味辛辣。

以块大、丰满、质嫩者为佳。

历史姜以根茎入药,本应为“薑”,《说文解字》写作“薑”,训解为“御湿之菜也”。

《本草纲目》引王安石《字说》云:“薑能强御百邪,故谓之薑。

”1.生姜一名,虽首载于《名医别录》,但实出自《神农本草经》,其中品干姜条下云:“主胸满咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下利,生者尤良,久服去臭气,通神明。

”可见当时二者未加区别入药。

2.《名医别录》区分生姜于干姜,谓其“主伤寒头痛鼻塞,咳逆上气。

”3.《本草经集注》“归五脏,祛风邪寒热……止呕吐,去痰下气,除风湿寒热。

”4.《药性论》“主痰水气满,下气,生与干并治嗽,疗时疾,止呕吐不下食”。

5.《本草拾遗》“(生姜)汁,解药毒”。

6.《医学启源》“制厚朴、半夏毒”。

7.《日用本草》“解菌蕈诸物毒”8.《丹溪心法附余》凡中风、中暑、中气、中毒、中恶、干霍乱、一切卒暴之病,用姜汁与童便服,立可解散。

9.《本草纲目》“解食野禽中毒”10.《本草从新》谓姜汁“救暴卒”。

11.在概括功效方面,张元素言其“益脾胃,散风寒”12.李时珍言其“生用发散,熟用和中”13.吴仪洛言其“行阳分而祛寒发表,宣肺气而解郁调中,畅胃口而开痰下食”性能辛,温。

归肺、脾、胃经。

功效发散风寒,温中止呕,温肺止咳,解药食毒,急救昏厥。

应用风寒表证本品辛温发散,逐邪解表,为治疗风寒感冒的常用药。

其又能御邪防病,用于预防感冒,民间俗谚说“上床萝卜下床姜,不用医生开处方”,不仅言其开胃,亦喻其御邪,故李时珍称其“去邪防恶”。

其预防感冒,如复方紫苏膏,以之与紫苏、菊花等同用,制成软膏涂于鼻孔周围或鼻翼两侧(见紫苏);或开水泡服薄茶姜糖饮(《感冒病临床治疗学》)。

生姜(《名医别录》)生姜(《名医别录》)生姜为姜科植物姜的新鲜根茎。

均系栽培。

全国大部分地区均产,以四川、贵州、广西、山东、陕西等地为多。

原植物喜温暖湿润气候,不耐严寒、怕潮湿、怕强光直射,以土层深厚肥沃、排水良好的砂质壤土最宜生长。

味辛、性温。

归肺、脾、胃经。

功效解表散寒、温中健胃止呕、化痰止咳,还可解鱼蟹及半夏、南星之毒。

临床用名有生姜、生姜汁、生姜皮、煨姜。

【本草汇言】《名医别录》:味辛,微温。

主治伤寒头痛、鼻塞、咳逆上气,止呕吐。

又,生姜,微温,辛,归五藏。

去淡,下气,止呕吐,除风邪寒热。

久服小志少智,伤心气。

《本草拾遗》:本功外,汁解毒药,自余破血,调中,去冷,除痰,开胃。

须热即去皮,要冷即留皮。

《药性论》:使。

主痰水气满,下气。

生与干并治嗽,疗时疾,止呕逆不下食。

生和半夏,主心下急痛,若中热不能食,捣汁合蜜服之。

又汁和杏仁作煎,下一切结气,实心胸拥隔冷热气,神效。

《开宝本草》:味辛,微温。

主伤寒头痛鼻塞,咳逆上气,止呕吐。

《本草图经》:以生姜切细,和好茶一、两碗,任意呷之,治痢大妙!热痢留姜皮,冷痢去皮。

《本草衍义》:治暴逆气。

嚼三两皂子大,下咽定,屡服屡定。

初得寒热,痰嗽,烧一块,含咬之终日间,嗽自愈。

暴赤眼无疮者,以古铜钱刮净姜上取汁,于钱唇点目,热泪出,今日点,来日愈。

但小儿甚惧,不须疑,已试良验。

《药性赋》:味辛,性温,无毒。

升也,阳也。

其用有四:制半夏有解毒之功,佐大枣有厚肠之说。

温经散表邪之风,益气止胃翻之哕。

《汤液本草》:气温,味辛。

辛而甘,微温,气味俱轻,阳也,无毒。

《象》云:伤寒头痛,鼻塞,咳逆上气,止呕吐,治痰嗽。

生与干同治。

与半夏等分,治心下急痛,剪细用。

《心》云:能制半夏、厚朴之毒,发散风寒,益元气,大枣同用。

辛温,与芍药同用,温经散寒,呕家之圣药也。

辛以散之,呕为气不散也。

此药能行阳而散气。

《珍》云:益脾胃,散风寒,久服去臭气,通神明。

孙真人云:为呕家之圣药。

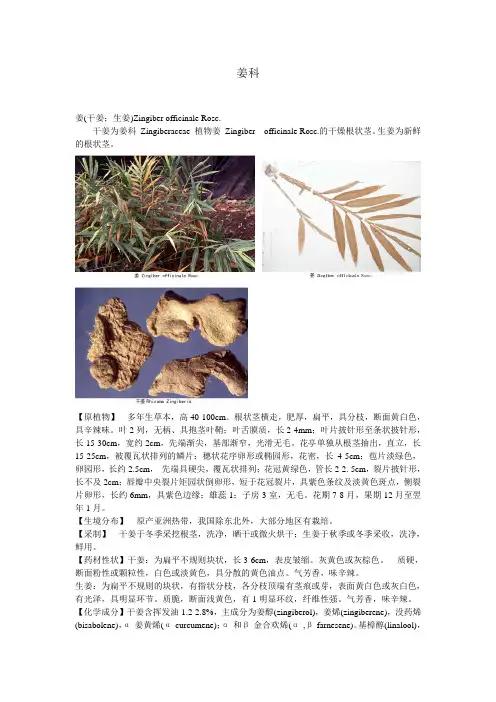

姜科姜(干姜;生姜)Zingiber officinale Rosc.干姜为姜科Zingiberaceae 植物姜Zingiber officinale Rosc.的干燥根状茎。

生姜为新鲜的根状茎。

【原植物】多年生草本,高40-100cm。

根状茎横走,肥厚,扁平,具分枝,断面黄白色,具辛辣味。

叶2列,无柄、具抱茎叶鞘;叶舌膜质,长2-4mm;叶片披针形至条状披针形,长15-30cm,宽约2cm,先端渐尖,基部渐窄,光滑无毛。

花亭单独从根茎抽出,直立,长15-25cm,被覆瓦状排列的鳞片;穗状花序卵形或椭园形,花密,长4-5cm;苞片淡绿色,卵园形,长约2.5cm,先端具硬尖,覆瓦状排列;花冠黄绿色,管长2-2. 5cm,裂片披针形,长不及2cm;唇瓣中央裂片矩园状倒卵形,短于花冠裂片,具紫色条纹及淡黄色斑点,侧裂片卵形,长约6mm,具紫色边缘;雄蕊1;子房3室,无毛。

花期7-8月,果期12月至翌年1月。

【生境分布】原产亚洲热带,我国除东北外,大部分地区有栽培。

【采制】干姜于冬季采挖根茎,洗净,晒干或微火烘干;生姜于秋季或冬季采收,洗净,鲜用。

【药材性状】干姜:为扁平不规则块状,长3-6cm,表皮皱缩。

灰黄色或灰棕色。

质硬,断面粉性或颗粒性,白色或淡黄色,具分散的黄色油点。

气芳香,味辛辣。

生姜:为扁平不规则的块状,有指状分枝,各分枝顶端有茎痕或芽,表面黄白色或灰白色,有光泽,具明显环节。

质脆,断面浅黄色,有1明显环纹,纤维性强。

气芳香,味辛辣。

【化学成分】干姜含挥发油1.2-2.8%,主成分为姜醇(zingiberol),姜烯(zingiberene),没药烯(bisabolene),α-姜黄烯(α-curcumene);α-和β-金合欢烯(α-,β-farnesene)。

基樟醇(linalool),桉油素(cineole)等。

尚含姜辣素(gingerol),二氢姜酚(dihydroginerol),六氢姜黄素及多种氨基酸。

药材:莪术中药莪术,别称青姜、黑心姜、莪窍、姜黄,莪术为姜科、姜黄属多年生宿根草本,本品为姜科植物蓬莪术广西莪术或温郁金的干燥根茎。

根茎称“莪术”,供药用,主治“气血凝滞,心腹胀痛,症瘕,积聚,宿食不消,妇女血瘀经闭,跌打损伤作痛。

”块根称“绿丝郁金”,有行气解郁,破瘀,止痛的功用。

莪术的功效:根茎称“莪术”,供药用,主治“气血凝滞,心腹胀痛,症瘕,积聚,宿食不消,妇女血瘀经闭,跌打损伤作痛。

”块根称“绿丝郁金”,有行气解郁,破瘀,止痛的功用。

性味归经辛、苦,温。

归肝、脾经。

功效主治1.破血行气,消积止痛。

用于血瘀腹痛、肝脾肿大、心腹胀痛,积聚,妇女血瘀经闭,跌打损伤作痛饮食积滞。

2.行气止痛,破血消积:用于气滞血瘀之经闭、胸胁痛、腹痛及症瘕肿块等。

常配三棱。

3.消食化积:用于饮食积滞之胃腹胀痛,常配焦麦芽、焦槟榔。

莪术的作用:《药性论》:治女子血气心痛,破痃癖冷气,以酒醋摩服。

《日华子本草》:治一切气,开胃消食,通月经,消瘀血,止扑损痛,下血及内损恶血等。

《开宝本草》:主心腹痛,中恶,疰忤,霍乱,冷气吐酸水,解毒,食饮不消,酒研服之。

又疗妇人血气,丈夫奔豚。

《医学启源》:主心膈痛。

王好古:通肝经聚血。

《品汇精要》:破积聚。

《医学入门》:能逐水,治心痹病,破气痞。

《本草通玄》:专走肝家,破积聚恶血,疏痰食作痛。

《生草药性备要》:敷疮消肿,散瘀止痛。

亦能止血理跌打。

《会约医镜》:治气滞膨胀,气肿,水肿。

用于治月经不调。

对合并有小腹包块、由气滞血瘀所致的经闭、经痛较适用,患者月经稀少或数月不行,并有小腹作痛、精神郁闷、脉弦,小腹有包块(相当于附件炎等),可用莪术配四物汤,方如莪术散。

用于治气滞血瘀所致的症瘕积聚、心腹痛、胁下胀痛。

例如肝硬变时如有肝硬肿大、质地较硬、胁下隐隐作痛,甚至出现腹水(但全身一般情况尚好),可用莪术、三棱。

配其他逐瘀、软坚、益气药,方如莪棱逐瘀汤。

兼有郁热者。

配栀子、生地、旱莲草。

中药鸡内金的功效与作用中药鸡内金(学名:Curcuma zedoaria Roscoe),属于姜科植物,是一种常见的中药材。

鸡内金具有多种功效与作用,被广泛应用于中医临床治疗。

本文将详细介绍鸡内金的功效与作用,并提供科学的研究支持。

一、药用价值及历史渊源鸡内金作为一种常见的中药材,其药用价值得到了广泛的认可与利用。

根据中医理论,鸡内金有辛、苦味,温性,归肺、胃经。

其主要功效包括疏肝理气、健脾开胃、化痰止咳、活血化瘀等。

鸡内金的药用历史悠久,早在《本草经疏》中就有记载。

在古代,鸡内金被广泛应用于中医临床治疗。

同时,鸡内金也是一种重要的调味品,具有增添食欲、改善口腔异味的作用。

二、鸡内金的化学成分鸡内金含有多种化学成分,其中主要包括挥发油、脂肪、淀粉、小分子糖类、多酚类、黄酮类等。

这些成分赋予了鸡内金其特殊的药理作用。

1. 挥发油:鸡内金中的挥发油含有丰富的芳香物质,如姜黄醇、芳樟醇等。

这些挥发油具有抗菌、抗炎、抗氧化等生物活性,能够帮助提高人体免疫力,减轻炎症反应。

2. 脂肪:鸡内金中的脂肪含有多种脂肪酸,如油酸、亚油酸等。

这些脂肪酸对人体有益,能够降低血脂、保护心血管健康、促进脑功能发育等。

3. 小分子糖类:鸡内金中的小分子糖类主要包括葡萄糖、半乳糖等。

这些小分子糖类具有调节血糖、增强体力、提高免疫力等作用。

4. 多酚类:鸡内金中的多酚类物质具有很强的抗氧化作用,能够捕捉自由基,减轻细胞氧化应激。

5. 黄酮类:鸡内金中的黄酮类物质具有抗菌、抗炎、抗肿瘤等功能,能够有效提高免疫力,预防各类疾病。

三、鸡内金的功效与作用根据传统中医理论与临床实践,鸡内金具有以下多种功效与作用。

1. 疏肝理气:鸡内金具有疏肝理气的功效,能够调节人体肝脏功能,缓解肝气郁结引起的不适症状,如胸闷、失眠、头痛等。

此外,鸡内金还能够改善情绪、舒缓压力,对于改善焦虑、抑郁等心理问题有一定的辅助作用。

2. 健脾开胃:鸡内金具有健脾开胃的功效,能够促进人体消化功能,改善食欲不振、消化不良等问题。

《中药学》学习笔记:温里药之干姜《本经》为姜科多年生草本植物姜Zingiber officinale Rosc. 的干燥根茎。

生用【性味归经】辛,热。

归脾、胃、肾、心、肺经。

【功效与应用】1.温中散寒,用于脾胃寒证,症见脘腹冷痛,呕吐泄泻等。

本品辛热燥烈,主入脾胃而长于温中散寒,健运脾阳,凡脾胃寒证,无论外寒内侵之实证,或阳气不足之虚证均适用。

若胃寒呕吐,脘腹冷痛,每配高良姜用,如二姜丸。

若脾胃虚寒,脘腹冷痛,呕吐泄泻,多与党参、白术等配伍,如理中丸。

2.回阳通脉,用于亡阳证。

本品性味辛热,能回阳通脉。

故可治心肾阳虚,阴寒内盛所致的亡阳厥逆,脉微欲绝者,每与附子相须为用,如四逆汤。

3.温肺化饮,用于寒饮伏肺,见咳嗽气喘,形寒背冷,痰多清稀。

本品能温散肺寒而化痰饮。

常与麻黄、细辛、五味子等同用,如小青龙汤。

【处方用名】淡干姜、均姜、泡姜(取生姜用沸水泡浸,干燥后应用。

)【一般用量与用法】五分至三钱,煎服。

【附药】炮姜:即干姜炒至外黑内呈老黄色,供药用。

性味辛苦大热。

功能温中止泻,止血。

适用于寒症腹泻、虚寒性的出血,如便血、崩漏同时出现手足冷怕冷、口不渴、舌淡、苔白等症,常与补气、补血药物配合应用。

一般用量为五分至一钱五分,煎服。

姜,原为民间常用药物,亦作为佐餐之品。

由于治疗上的需要,通过不同的加工炮制,就分为生姜、煨姜、干姜、炮姜等数种。

生姜性温味辛,长于发散,又能温中而止呕,多用于外感风寒及胃中寒饮等症;干姜辛散之性已减,而偏于治里寒之症,故以温中回阳、温肺化痰为主;炮姜又名黑姜,已无辛散作用,故以温经止血及温中止泻为它的专长。

因此,前人有“生姜走而不守,干姜能走能守,炮姜守而不走”的说法。

至于煨姜,是用生姜煨熟,比生姜则不散,比干姜则不燥,其性与炮姜略同而力较逊,专主温里而治胃腹冷痛。

干姜与附子同,功能回阳;但干姜偏脾胃之阳,而附子偏温脾肾之阳。

【方剂举例】理中汤《伤寒论》:人参、干姜、白朮、甘草。