多层框架结构房屋应用综合抗震能力指数

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

框架结构抗震性能分析摘要:文章通过对框架结构,房屋框架结构的类型、抗震等级的要求等进行概述,分析了框架结构等建筑形式,抗震性能的优劣,并提出如何提高建筑物的抗震性能方法。

关键词:框架结构抗震性能抗震等级一、框架结构概述框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。

适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。

框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。

二、房屋框架结构分类及特点1、分类房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分有对称、不对称;按所用材料分有钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。

其中最常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。

装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。

2、特点框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,有利于抗震,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。

抗震房-房屋框架结构框架结构体系的缺点为:框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,易造成严重的非结构性破性;钢材和水泥用量较大,构件的总数量多,吊装次数多,接头工作量大,工序多,浪费人力,施工受季节、环境影响较大;不适宜建造高层建筑,框架是由梁柱构成的杆系结构,其承载力和刚度都较低,特别是水平方向的(即使可以考虑现浇楼面与梁共同工作以提高楼面水平刚度,但也是有限的),它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,其总体水平位移上大下小,但相对与各楼层而言,层间变形上小下大,设计时如何提高框架的抗侧刚度及控制好结构侧移为重要因素,对于钢筋混凝土框架,当高度大、层数相当多时,结构底部各层不但柱的轴力很大,而且梁和柱由水平荷载所产生的弯矩和整体的侧移亦显著增加,从而导致截面尺寸和配筋增大,对建筑平面布置和空间处理,就可能带来困难,影响建筑空间的合理使用,在材料消耗和造价方面,也趋于不合理,故一般适用于建造不超过15层的房屋。

混凝土框架抗震等级确定方法

在建设中,混凝土框架结构是常见的结构形式之一,其抗震性能直接关系到建

筑物的安全性。

为了保障建筑物在地震等自然灾害中的安全性,需要对混凝土框架结构进行抗震等级的确定。

确定混凝土框架结构的抗震等级主要涉及以下几个步骤:

1. 地震设计参数的确定

在确定混凝土框架结构的抗震等级之前,首先需要确定地震设计参数,包括地

震作用分布、设计基本地震加速度等参数。

这些参数是根据建筑物所在地区的地震烈度和设计要求来确定的。

2. 结构的抗震性能评价

通过对混凝土框架结构的抗震性能进行评价,包括结构的整体稳定性、承载力、延性等性能指标的评估。

这些评价指标可以通过数值模拟或试验等方法得到。

3. 抗震设防烈度

根据地震设计参数和结构的抗震性能评价结果,确定混凝土框架结构的抗震设

防烈度。

抗震设防烈度是根据结构的风险等级和地震灾害可能性等因素来确定的。

4. 抗震等级的确定

最后根据抗震设防烈度和结构的抗震性能评价结果,确定混凝土框架结构的抗

震等级。

抗震等级通常分为几个等级,如一级、二级、三级等,不同等级对结构的抗震性能要求也不同。

混凝土框架结构的抗震等级的确定是建筑结构设计中非常重要的一环,只有确

定了合适的抗震等级,才能确保建筑物在地震等自然灾害中有足够的抗震能力,保障人们的生命财产安全。

抗震等级和内力调整系数抗震等级和内力调整系数是在建筑设计和结构抗震性能评估中的两个重要参数。

抗震等级是指建筑结构在地震作用下能够安全抵抗破坏的能力,内力调整系数则是用来修正结构在地震作用下的内力计算结果,以更准确地评估结构的受力性能。

抗震等级是一个用来衡量建筑结构抗震能力的等级指标。

根据我国《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的规定,抗震等级分为一级、二级、三级和四级。

一级抗震等级要求最高,适用于重要特殊建设和特殊用途建筑;四级抗震等级要求相对较低,适用于不涉及人命财产安全的临时建筑和非承重构件。

不同抗震等级对结构的抗震设计和抗震性能评估有不同的要求和标准。

设计师需要根据具体的工程要求和结构特点,选择合适的抗震等级,确保结构在地震作用下能够安全运行。

内力调整系数是在抗震力计算中对内力进行修正的一个系数。

结构在地震作用下会受到地震力的作用而发生变形和产生内力。

内力调整系数可以修正地震作用下内力的计算结果,使其更接近实际情况。

内力调整系数一般包括弯矩调整系数、剪力调整系数和轴力调整系数等。

这些系数的取值与结构类型、抗震等级、构件形式等有关。

在进行结构的抗震设计计算时,设计师需要按照国家规范的要求确定合适的内力调整系数,并将其应用于内力计算,以确保结构的抗震性能满足设计要求。

为了确定合适的抗震等级和内力调整系数,设计师需要进行详细的结构分析和计算。

首先,需要了解建筑物的用途、重要性等级以及所在地的地震烈度等信息。

然后,根据这些信息选择合适的抗震等级,同时通过结构的静力分析或动力分析来计算结构在地震作用下的内力。

最后,根据抗震设计规范的规定,确定适当的内力调整系数,并将其应用于内力计算中,得到最终的内力结果。

在实际工程设计和施工中,抗震等级和内力调整系数的正确选择对于保证结构的抗震性能至关重要。

设计师应该充分理解相关规范的要求,掌握结构分析和计算的方法,结合具体工程情况进行合理的选择和计算。

框架结构抗震性能指标研究综述摘要:研究框架结构抗震性能指标对于评估框架结构整体抗震性能来说是非常的重要理论依据,本文就框架结构在进行低周反复荷载试验时的抗震性能指标进行了综合性的整理和探讨,其中主要包括框架结构的滞回特性、延性、刚度退化和耗能能力等,这些抗震性能指标参数对于研究和评估框架结构的抗震性能,具有非常重要的理论和实际意义。

关键词:框架结构、抗震性能、评估指标1引言根据目前大量地震自然灾害统计表明,许多框架结构建筑物在遭遇地震自然灾害时,大多数都经历了相当大的非弹性变形,框架结构房屋在现有的建筑物中占有较大的比例,严重的地震自然灾害给人类的生命和财产都造成了巨大的损失。

2框架结构抗震性能指标2.1滞回曲线对于滞回曲线的定义通常是指结构在进行低周反复荷载试验时,水平荷载P与水平位移△之间的关系曲线,即为P-△曲线,也就是我们所常说的滞回曲线。

滞回曲线是用来描述当结构撤去了外荷载之后,恢复至原有状态的能力,因此通常也被称之为恢复力特性曲线。

当在进行低周反复荷载试验时,初始阶段的水平位移较小时,框架结构处于弹性阶段,荷载和位移呈现的基本都是线性关系;随着水平位移的不断增加,两者不再具有线性关系,说明这时框架结构已经进入了塑性阶段,滞回环的面积也将会变得越来越大,耗能能力也开始逐渐不断增大,因此滞回曲线是研究框架结构抗震性能反应的最重要指标。

2.2骨架曲线对于骨架曲线的定义是指将结构进行低周反复荷载试验时的各次加载的荷载滞回曲线的最大值点依次相连接起来,即可得到对应试件的骨架曲线。

通过骨架曲线我们可以分析出结构的承载能力以及变形能力,能够直观地反映出评估结构抗震性能的一部分重要指标和重要特征值[1]。

骨架曲线是进行结构非线性抗震分析的重要基础,因此骨架曲线是研究非弹性地震反应的非常重要的指标参数。

利用骨架曲线的变化,可根据弹塑性等效能量法计算,如图所示,初始阶段OD为结构的弹性阶段,过骨架曲线的峰值点A分别做水平方向和竖直方向的垂线,再过原点作直线与骨架曲线相交于B点,使得曲边三角形OBD的面积与曲边三角形ABC的面积相等,则B点所对应的荷载和位移即为屈服荷载Py和屈服位移△y;A点所对应的荷载和位移即为峰值荷载Pm和峰值位移△m;作水平线使得Pu=0.85Pm,且水平线与骨架曲线相交于E点,则E点的所对应的荷载和位移即为极限荷载Pu和极限位移△u。

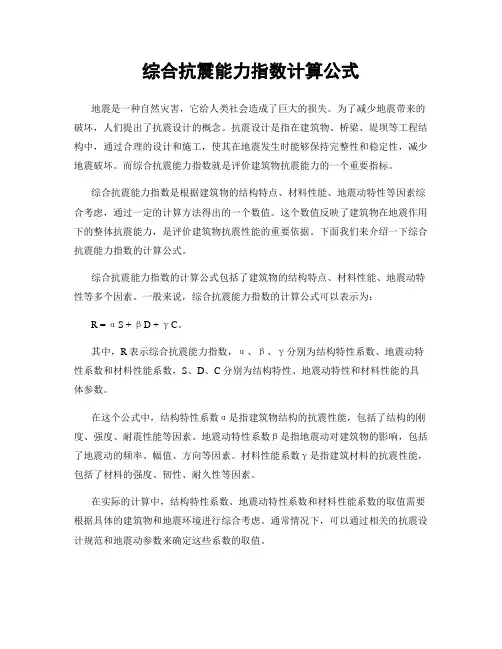

综合抗震能力指数计算公式地震是一种自然灾害,它给人类社会造成了巨大的损失。

为了减少地震带来的破坏,人们提出了抗震设计的概念。

抗震设计是指在建筑物、桥梁、堤坝等工程结构中,通过合理的设计和施工,使其在地震发生时能够保持完整性和稳定性,减少地震破坏。

而综合抗震能力指数就是评价建筑物抗震能力的一个重要指标。

综合抗震能力指数是根据建筑物的结构特点、材料性能、地震动特性等因素综合考虑,通过一定的计算方法得出的一个数值。

这个数值反映了建筑物在地震作用下的整体抗震能力,是评价建筑物抗震性能的重要依据。

下面我们来介绍一下综合抗震能力指数的计算公式。

综合抗震能力指数的计算公式包括了建筑物的结构特点、材料性能、地震动特性等多个因素。

一般来说,综合抗震能力指数的计算公式可以表示为:R = αS + βD + γC。

其中,R表示综合抗震能力指数,α、β、γ分别为结构特性系数、地震动特性系数和材料性能系数,S、D、C分别为结构特性、地震动特性和材料性能的具体参数。

在这个公式中,结构特性系数α是指建筑物结构的抗震性能,包括了结构的刚度、强度、耐震性能等因素。

地震动特性系数β是指地震动对建筑物的影响,包括了地震动的频率、幅值、方向等因素。

材料性能系数γ是指建筑材料的抗震性能,包括了材料的强度、韧性、耐久性等因素。

在实际的计算中,结构特性系数、地震动特性系数和材料性能系数的取值需要根据具体的建筑物和地震环境进行综合考虑。

通常情况下,可以通过相关的抗震设计规范和地震动参数来确定这些系数的取值。

综合抗震能力指数的计算公式可以帮助工程师和设计人员评估建筑物的抗震性能,指导抗震设计和施工工作。

通过对综合抗震能力指数的计算,可以及时发现建筑物的抗震性能问题,采取相应的措施加强建筑物的抗震能力,从而减少地震灾害造成的损失。

需要指出的是,综合抗震能力指数的计算公式是一个比较复杂的计算过程,需要充分考虑建筑物的结构特点、材料性能、地震动特性等多个因素。

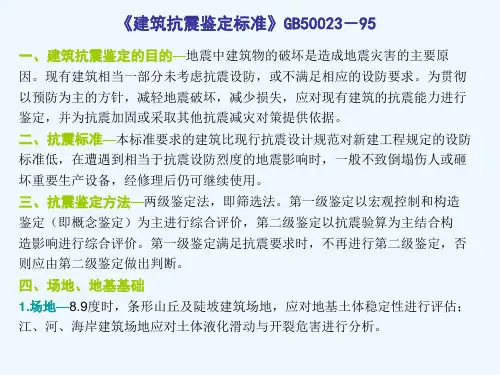

4 场地、地基和基础4.1 场地4.1.1 6、7度时及建造于对抗震有利地段的建筑,可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。

注:①对建造于危险地段的建筑,场地对建筑影响应按专门规定鉴定。

②有利、不利等地段和场地类别,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》划分。

4.1.2 8、9度时,建筑场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石陡坡、河岸和边坡的边缘等不利地段,应对其地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行评估;非岩石斜坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时,宜估算局部地形导致其地震影响增大的后果。

4.1.3 在河岸或海边的乙类建筑,当液化层面向河心或海边倾斜时,应判明液化后土体滑动与开裂的危险。

4.2 地基和基础4.2.1符合下列的情况,可不进行地基基础的抗震鉴定:(1)丁类建筑;(2)6度时各类建筑;(3)7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙、丙类建筑;(4)8、9度时,不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。

4.2.2地基基础现状的鉴定,应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜;当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜,或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势,该地基基础可评为无严重静载缺陷。

4.2.3存在软弱上、饱和砂土和饱和粉土的地基基础,可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型,进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。

符合第一级鉴定的规定时,可不再进行第二级鉴定。

静载下已出现严重缺陷的地基基础,应同时审核其静载下的承载力。

4.2.4地基基础的第一级鉴定应符合下列要求:4.2.4.1基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的判别:(1)对液化沉陷不敏感的丙类建筑;(2)符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑;(3)液化土的上界与基础底面的距离大于1.5倍基础宽度。

4.2.4.2基础队主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算:(1)8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于80KPa和100KPa;(2)基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。

主体建筑抗震设防烈度标准

房屋的抗震设防烈度标准因国家、地区和建筑类型而异。

以下是一些常见的标准:

1. 6级设防的房屋:当其单层建筑面积超过400平方米时,应采取加强措施;当多层及高层民用建筑的单层面积超过1000平方米时,应按有关规定进行加固处理或增建隔墙。

2. 新建工业厂房和仓库等单层建筑面积超过2000平方米的建筑物(含车间):应按有关规范的要求采取相应的抗震构造措施。

3. 6度及以上地震区的新建公共建筑和采用砖石结构的多层框架结构的住宅工程:必须达到现行国家《建筑抗震设计规范》规定的抗御7度地震破坏的水平;对达不到上述要求的建筑工程必须进行抗震加固处理后方可投入使用。

此外,我国抗震设防烈度分6-9度,度数越高要求越严。

6度及以上地区的建筑必须进行抗震设计。

请注意,这些标准并非一成不变,随着技术和标准的不断更新,这些标准可能会发生变化。

因此,在进行建筑设计时,应咨询专业的建筑师或工程师,了解最新的抗震设防烈度标准。

多层框架结构建筑物抗震加固的要点分析摘要:当建筑物由于种种原因不能满足安全性、适用性、耐久性的要求时,必须对建筑物进行可靠性鉴定,必须进行补强加固处理。

正确合理地分析各类建筑物的抗震性能,提高建筑物的抗震能力是减少损失的一种有效途径,对现有建筑物进行抗震鉴定与加固是一项迫切的任务。

本文结合作者长期以来所从事的工作,对加固多层框架结构建筑物提出了一些自己的见解,希望与广大读者共勉。

关键词:框架结构;建筑加固;抗震;构筑物0 前言世界上最活跃的三个地震带其中有两个(环太平洋地震带、欧亚地震带)都在我国境内有分布,我国大陆处在印度板块、太平洋板块和菲律宾板块的联合挤压下,地震活动频繁,是一个多地震的国家,地震区(地震基本烈度为6度及其以上的地区)面积约占全国国土面积的60%。

每一次地震的发生,都会对该地区乃至于整个国家造成不可估量的损失。

因此正确合理地分析各类建筑物的抗震性能,提高建筑物的抗震能力是减少损失的一种有效途径,对现有建筑物进行抗震鉴定与加固将是一项迫切的任务。

本文结合作者长期以来所从事的工作,对加固多层框架结构建筑物提出了一些自己的见解,希望与广大读者共勉。

1 建筑物的加固1.1加固的目的当建筑物由于种种原因不能满足安全性、适用性、耐久性的要求时,必须对建筑物进行可靠性鉴定,必须进行补强加固处理。

补强加固的目的主要是提高结构及构件的强度、稳定性、刚度和耐久性。

由于结构、构件的破损程度不同,补强加固的要求和目的也有所不同,我们必须根据不同情况,选用不同的加固方法,采取不同的补强加固措施。

1.2加固应注意的问题在制定加固方案时,应注意建筑物加固的整体性,应尽量的避免部分结构构件加强而整体抵抗力下降。

当某些构件不满足安全性要求时,必须对其进行加固改造,在这一过程中必须考虑到整个结构体系的安全可靠。

当对个别构件加固后不影响整个结构体系的受力性能时,可以进行局部加固,例如设备爆炸引起个别梁板的破坏,这时只要将受破坏的梁板加固到原有抗力就可以。

混凝土框架结构抗震等级混凝土框架结构是一种常见的建筑结构形式,具有较高的承载能力和稳定性,广泛应用于各种建筑类型中。

在地震频繁的地区,抗震等级成为评估建筑结构抗震性能的重要标准之一。

混凝土框架结构的抗震等级主要取决于结构的设计、材料选用和构造质量等因素。

抗震设计原则混凝土框架结构的抗震设计旨在确保在地震发生时,结构不会倒塌,保障建筑物内部和使用者的安全。

抗震设计的原则包括:1.结构合理布局,减小结构的柔度与刚度差异,提高整体的抗震性能;2.采用适当的结构形式和地基设计,降低结构受力体系的应力集中;3.选择合适的抗震材料和构造方法,确保结构的稳定性和可靠性。

抗震等级分类按照《建筑抗震设计代码》规定,混凝土框架结构的抗震等级分为多个等级,包括抗震设防烈度不同的设计基本间距,分别为一般抗震等级、较大抗震等级、特殊抗震等级和特别重要建筑物抗震设防等级。

1.一般抗震等级:适用于一般重要性质的建筑,结构承受中等烈度地震破坏的风险;2.较大抗震等级:适用于重要建筑物,如医院、学校等,结构需要具备更高的抗震性能,承受较大烈度地震破坏的风险;3.特殊抗震等级:适用于特殊重要建筑物,如核电站、大坝等,结构需要具备更高的抗震性能,承受特殊烈度地震破坏的风险;4.特别重要建筑物抗震设防等级:适用于国家重点保护的建筑,如政府机关、重要文化遗产等,结构需要具备最高的抗震性能,承受最严重烈度地震破坏的风险。

抗震性能评定为了评定混凝土框架结构的抗震性能,通常需要进行专项检测和评估。

根据《混凝土结构抗震评定规定》,可以通过静力分析、动力分析等手段,对结构的抗震性能进行评估和等级划分。

评定结果将为结构的维护修复和加固提供重要参考依据。

结语混凝土框架结构作为一种常见的建筑结构形式,具有较高的承载能力和稳定性。

对于地震频繁的地区,其抗震等级成为评估结构抗震性能的重要标准之一。

通过合理设计、选择优质材料和严格施工,可以提高混凝土框架结构的抗震性能,保障建筑物和使用者的安全。

浅谈房屋结构中多层框架设计中出现的问题摘要:下文主要根据笔者从事此行业的多年工作实践经验就多层框架房屋结构设计容易出现的问题进行了阐述,并提出了建议,供同行参考。

关键词:设计;问题;抗震伴随着我国建筑行业的发展,钢筋混凝土多层框架结构在建筑工程建设中已经被广泛应用。

钢筋混凝土多层框架结构由于具有结构传力明确、结构灵活、整体性强、抗震能力强等诸多优点,因此被广泛应用于现代建筑中。

虽然该种结构形式看上去比较简单,但是在设计时,若把握不好,将会出现很多问题,以下是本人根据多年的设计经验总结出来的几个多层框架结构设计中值得我们思考的问题,以供大家参考。

1.独立基础设计荷载取值通常情况下,多层框架房屋采用的是柱下独立基础的形式,而《抗震规范》中明确指出,在地基的主要持力层没有软弱粘性土层的情况下,当建筑高度在25 米以内且层数在8层以内的一般民用建筑,可以不对地基和基础的抗震承载力进行验算。

但是在进行基础设计时应该要将风荷载考虑进去。

所以,不能因为一般建筑在地震区风荷载不是控制荷载而忽略了。

还有些设计师在进行独立基础设计时,柱脚内力设计值取值不合理,只对轴力与弯曲采取了设计值,而未能考虑剪力,还有些甚至只取了轴力设计值。

若独立基础的设计荷载取值不合理,将会导致建筑结构的不安全或者材料浪费。

2.基础拉梁层的计算模型问题基础拉梁层进行框架整体计算一般都是采用tat 或者satwe 等程序,由于基础拉梁层无楼板,因此计算时楼板厚度应取零,并且定义弹性节点,分析计算式应该采用总刚分析方法。

另外尤其是要注房屋平面不规则这一点。

3.基础拉梁设计问题当多层框架房屋基础埋深较大时,可以在±0.000 以下的合适的位置设置基础拉梁,以减小底层柱的计算长度以及底层位移。

设计时可按照框架梁的要求,按照规范要求设置箍筋加密区。

以抗震的角度来考虑,应该采用短柱基础方案。

通常情况,若独立基础埋置深度较小,或者以前埋置较深且已经采用了短柱基础,但是当地基不良或者柱子荷载差异较大时,可设置构造基础拉梁,其方位为沿着两主轴方向。

地震烈度及烈度表地震烈度及烈度表地震烈度概念的提出已有百余年历史。

在地震⼯程发展初期,地震烈度表的编制是地震⼯程研究的前沿领域;地震烈度评定曾对描述地震震害和地震作⽤、实施抗震设防和抗震救灾发挥了作⽤。

然⽽,伴随现代科技进步和社会经济发展,⼈们愈发深刻认识到烈度所蕴含的概念⽭盾及其应⽤的局限性。

1.1地震烈度和烈度表地震烈度是对地震引起的地震动及其对⼈、⼈⼯结构、⾃然环境影响的强弱程度的描述,不是⼀个物理量;它直接由地震造成的影响评定,但也间接反映了地震动本⾝的强烈程度。

⼀次地震只有⼀个量度地震⼤⼩的震级,但⼀次地震的不同地点有不同的烈度值。

地震烈度受震级、距离、震源深度、地质构造、场地条件等多种因素的影响。

⼀般情况下,震源附近的震中地区烈度最⾼,称为震中烈度;震中烈度随震级增加⽽增⼤,震级相同时则震源深图1.1地震烈度分布⽰意图度越浅震中烈度越⼤。

距震源越远烈度越低。

1.1.1烈度的起源和烈度表由于缺乏观测仪器,⼈类早期对地震的考察只能采⽤宏观调查⽅法。

1564年意⼤利地图绘制者伽斯塔尔第(J. Gastaldi)在地图上⽤各种颜⾊标注滨海阿尔卑斯(Maritime Alps) 地震影响和破坏程度不同的地区,这是地震烈度概念和烈度分布图的雏形。

后⼈借鉴并改进了他的作法,规定了评定烈度的宏观破坏现象及烈度评定⽅法、称之为地震烈度表。

17世纪和18世纪烈度曾以四度划分,1810年出现了按照⼗度划分的烈度表。

1874年意⼤利⼈罗西(M.S. de Rossi)编制了第⼀张有实⽤价值的地震烈度表,1881年瑞⼠⼈佛瑞尔(F. A. Forel)也独⽴提出内容相似的烈度表,两⼈在1883年联名发表了Rossi-Forel(RF)烈度表,将烈度从微震到⼤灾分为10度,并⽤简明语⾔规定了评定烈度的宏观现象与相应的标志,这种做法被⼴泛认同和采⽤。

1904年意⼤利⼈坎卡尼(A. Cancani)将麦卡利烈度表的10度细分为12度,试图根据烈度确定震中;他参考了⽶尔恩(J. Milne)和⼤森房吉的研究成果,给出了对应各烈度的加速度值,编制了麦卡利-坎卡尼(Mercalli-Cancani)烈度表。

综合抗震能力指数鉴定

综合抗震能力指数是用于评估建筑物抗震能力的一个重要指标。

它综合考虑了建筑物的结构、材料、设计等多个方面的因素,用于

衡量建筑物在地震发生时所能承受的能力。

这个指数的鉴定是非常

重要的,因为地震是一种自然灾害,对建筑物的破坏是非常严重的,而建筑物的抗震能力直接关系到人们的生命财产安全。

在进行综合抗震能力指数鉴定时,首先需要对建筑物的结构体系、材料、设计方案等进行全面的评估。

这包括建筑物的整体结构

形式、承重墙、框架、梁柱等的设计和材料选用,以及是否符合当

地的抗震设计规范和标准。

其次,需要考虑建筑物所处地区的地震

烈度和地质条件,以及建筑物的使用功能和重要性等因素。

综合考

虑这些因素后,才能够得出建筑物的综合抗震能力指数。

在实际鉴定中,通常会采用一些专业的工程技术手段和方法,

如有限元分析、地震动响应谱分析等,来对建筑物的抗震能力进行

评估。

同时,也会结合实地勘察和建筑物的实际使用情况,进行综

合分析和判断。

最终得出的综合抗震能力指数可以帮助人们了解建

筑物在地震发生时的承受能力,为加强建筑物的抗震能力提供重要

依据。

总的来说,综合抗震能力指数鉴定是一个复杂而严谨的过程,需要综合考虑多个因素,并借助专业的技术手段和方法进行评估。

这对于保障建筑物的抗震安全具有重要意义,也是建筑工程领域中的一项重要工作。

房子抗震标准是多少在建造和购买房屋时,人们常常会关心房子的抗震标准是多少。

毕竟,抗震性能直接关系到房屋的安全性和稳定性。

那么,房子的抗震标准究竟是多少呢?接下来,我们将就这一问题展开讨论。

首先,我们需要了解什么是房子的抗震标准。

抗震标准是指房屋在地震作用下的抗震性能要求,包括建筑结构的抗震性能、地基基础的抗震性能以及房屋内部的抗震设施等。

在我国,房屋抗震标准是由国家规定的,具体要求在相关的建筑法规和标准中有所规定。

其次,房子的抗震标准与地震烈度有直接关系。

在地震频发地区,房屋的抗震标准要求会更高,以确保房屋在地震发生时能够有较好的抗震性能,减少地震灾害对人们生命财产造成的损失。

因此,不同地区的房屋抗震标准也会有所不同。

另外,房子的抗震标准还与建筑结构、材料等因素有关。

一般来说,采用钢筋混凝土结构的房屋抗震性能会比较好,而一些老旧的砖木结构房屋抗震性能可能较差。

因此,在购买房屋时,也需要考虑房屋的建筑结构和材料,以确保房屋的抗震性能符合相关标准。

此外,房子的抗震标准还与房屋的设计、施工质量等因素有关。

良好的设计和施工质量可以提高房屋的抗震性能,而一些设计不合理或者施工质量差的房屋抗震性能可能会受到影响。

因此,在购买新房或者进行装修时,也需要选择有资质的设计和施工单位,确保房屋的抗震性能符合相关标准。

最后,我们需要强调的是,房子的抗震标准是非常重要的。

在地震频发地区,房屋的抗震性能直接关系到人们的生命安全,因此不能忽视。

在购买房屋时,需要了解房屋的抗震标准,确保房屋的抗震性能符合相关要求。

同时,在平时的生活中,也需要加强地震知识的学习,提高自我保护意识,以减少地震灾害对我们的影响。

综上所述,房子的抗震标准是多方面因素综合作用的结果,与地震烈度、建筑结构、材料、设计施工质量等因素有关。

在购买和使用房屋时,需要充分了解房屋的抗震性能,确保房屋的抗震标准符合相关要求,以保障人们的生命财产安全。

希望大家能够重视这一问题,共同营造安全的居住环境。

多层框架结构房屋应用综合抗震能力指数

摘要:近年来全球地震灾害频发,抗震加固作为提高现有建筑物抗震性能的一种补救措施受到越来越多的重视。

但是完全依据现行规范的“头痛医头脚痛医脚”式的传统加固方法造价太高,且加固效果并不理想。

本文根据《建筑抗震加固技术规程》和《建筑抗震鉴定标准》提出一种针对多层框架结构的加固设计方法,具有一定的实用价值。

关键词:综合抗震能力指数、加固、抗震性能

Abstract:With the frequent occurrence of worldwide earthquake disaster in recnet years, Seismic reinforcement is paid more and more attention, as a remedial measure for improving the seismic behavior of existing building. unfortunately,the cost of traditional strengthening methods that based on the current codes is too high, and the reinforcement effect is not ideal. According to 《Technical specification for seismic strengthening of buildings》and《Standard for seismic appraisal of buildings》, This paper presents a design method of Seismic Strengthening aiming at multistory frame structure,what

has certain practicability.

Keywords:composite index of the ability of anti-seismic ; reinforcement; Seismic performance

中图分类号:TU973+.31文献标识码:A 文章编号:

一、课题概述

我国是世界上遭受地震灾害最多的国家之一。

在全球大陆地区的大地震中,约有四分之一至三分之一发生在我国。

自1900年至20世纪末,我国已发生4级以上地震3800余次。

其中,6~6.9级地震460余次,7~7.9级地震99次,8级以上地震9次。

地震给社会造成了巨大的人员伤亡和财产损失,新中国成立后,我国投入了大量的人力与物力来进行抗震减灾工作,而提高建筑物的抗震能力则是工作的一大重点。

从我国颁布第一本技术规范起到现在,规范对建筑物的设计和施工标准一直在不断提高。

我国在2008年汶川大地震之后大范围修订了与抗震相关的技术规范,如结构设计最常用的《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》等。

对于已有的建筑,唯有进行加固来提高其抗震性能。

可以预见,今后抗震加固方面的工程将会原来越多。

但是传统的加固方法面临着造价太高,客户难以承受这一突出问题,迫切需要一种全新的加固设计方法来进行针对性的抗震加

固设计。

本文即是介绍一套根据《建筑抗震加固技术规程》和《建筑抗震鉴定标准》总结出的综合分析方法。

二、传统加固方法的特点

传统的抗震加固设计一般按如下流程进行:

这种加固方法的出发点是非常理想化的,即是让加固后的建筑物能完全满足现行的规范要求。

但由于现有加固施工技术的限制,即使设计图纸要求做到这一标准,也没有任何一家施工单位能够达到设计要求;或者说想尽一切办法达到了要求,但所花的代价非常惊人。

这种方法还有两个非常不合逻辑的弊端:1、很多已有的建筑已经使用了十几、二十年,其剩余的使用年限已不多,完全套用现行的规范按照50的设计基准期来进行计算和加固是不合理的。

2、我们知道,新旧规范主要区别在于抗震构造措施的提高和承载力调整系数的改变,若完全参照现行规范来进行加固往往会导致加固量过大。

如最常见梁、柱加密区箍筋加密的问题,仅此一项基本上整栋楼就已经没有一处不用加固了。

3、已有的建筑物存在很多先天性的不足,如结构体系、混凝土强度、保护层厚度等,对这些项目很难进行全面的处理。

综上所述,传统的抗震加固方法不仅加固量很大,而且设计思路不合理,偶尔还会出现“头重脚轻”、“梁强柱弱”

等明显不利抗震的情况,无法达到增强建筑物抗震性能的目的。

三、综合抗震能力指数加固方法的提出

其实在《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009)》中有条文明确指出,抗震加固应从“加强整体性、改善结构受力状态、提高综合抗震能力”为出发点,传统方法那种“头痛医头、脚痛医脚”的思维是应该摒弃的。

鉴于此,我们在仔细研究了《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009)和《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)中关于综合抗震能力指数的相关条文后提出一套新的加固

方法,这种方法的指导思想就是结合建筑物的后续使用年限,并将建筑物的承载力与抗震构造措施分开考虑,即:1、保证在无地震的情况下建筑物可以安全使用;2、按《抗震鉴定标准》来判断结构的抗震能力,保证在地震情况下建筑物的安全性。

综合抗震能力指数加固方法的设计流程如下:从流程图中可以看出,按综合指数法进行设计有如下几个优点:1、模型的计算荷载按后续使用年限进行折减;2、当建筑物的构造措施不满足《抗震鉴定标准》的要求时,可以选择不进行加固,而是通过体系影响系数和局部影响系数的取值来对构件进行承载力的折减。

3、通过综合抗震能力指数来判定建筑物的抗震性能是否能满足要求,对建筑物的抗震性能有了一个量化的指标。

采用这种方法来进行设计的好处是显而易见的:第一、根据我们大量的工程经验,一般80、90年代建造的房屋,施工质量较好的情况下,承载力不足的构件数量只是少数――尤其是本来经过正规设计的建筑,多数是因为构造措施的不足而需要进行加固,故而在使用综合指数法进行设计时会使加固构件的数量大量减少。

第二、设计时能够更灵活的选择加固构件,这一点对工程造价和加固效果的影响是巨大的。

比如一栋三层的建筑物所有的框架柱加密区箍筋都不能满足要求,但从提高整体抗震性能和降低造价的角度出发,我们就可以选择只加固首层柱,对上面两层的柱则先不进行处理,通过体系影响系数的折减来考虑其影响,若折减后整栋楼的综合抗震能力指数还是能满足要求,那么就可以选择不对这些柱进行加固。

四、综合指数法的发展前景

综合指数法的计算过程比较繁杂,而且目前市面上的软件都还不能完美的进行针对性的参数设置,所以在很多时候还要进行手算部分参数,导致设计人员的工作量比传统方法要大很多。

并且目前来看,相关的规范条文还有一些不完善的地方,所以这套方法也还存在着一些漏洞。

但从我们与多位业内专家交流的结果来看,他们都是认可我们这种加固方法的。

相信今后随着规范的完善和软件的更新,这套加固方法将会更加完整,也会更具实用性。

近年来全球地震频发,世界各国对防震减灾工作也越来越重视。

2008年国务院发文要求对全国的中小学校舍进行提高抗震能力的加固改造,预计随着国家经济实力的增强,这种大范围的抗震加固工程以后还会越来越多。

综合抗震能力指数法作为一种合理、经济、有效的加固方法,应用得当定能为国家节约可观的人力、物力资源,其发展前景是十分可观的。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。