网络分析与综合2-7 2b法

- 格式:pdf

- 大小:287.67 KB

- 文档页数:6

网络综合布线设计教案一、教学目标1. 了解网络综合布线的概念、作用和应用场景。

2. 掌握网络综合布线的基本组成部分及其功能。

3. 学会网络综合布线的系统设计方法和步骤。

4. 能够根据实际需求设计简单的网络综合布线方案。

二、教学内容1. 网络综合布线的概念与作用1.1 网络综合布线的定义1.2 网络综合布线的作用1.3 网络综合布线的应用场景2. 网络综合布线的组成2.1 传输介质2.2 连接设备2.3 传输协议2.4 网络架构3. 网络综合布线的系统设计3.1 设计原则3.2 设计步骤3.3 设计注意事项4. 网络综合布线方案设计实例4.1 实例介绍4.2 设计思路4.3 设计过程5. 网络综合布线的施工与维护5.1 施工流程5.2 施工注意事项5.3 维护与管理三、教学方法1. 讲授法:讲解网络综合布线的概念、原理、设计和施工方法。

2. 案例分析法:分析实际案例,让学生了解网络综合布线的应用和实施过程。

3. 实践操作法:引导学生参与实际操作,提高网络综合布线的实际动手能力。

四、教学准备1. 教材:网络综合布线设计相关教材。

2. 课件:制作精美的课件,辅助讲解。

3. 案例:收集典型的网络综合布线案例,用于分析。

4. 实验设备:网络综合布线实验箱、工具等。

五、教学评价1. 课堂参与度:考察学生参与课堂讨论、提问等方面的表现。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量和进度。

3. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能和解决问题的能力。

4. 期末考试:测试学生对网络综合布线设计的掌握程度。

六、教学内容6. 网络综合布线的标准与规范6.1 国际标准与规范6.2 国内标准与规范6.3 标准与规范的应用7. 网络综合布线的传输技术7.1 有线传输技术7.2 无线传输技术7.3 传输技术的比较与选择8. 网络综合布线的系统性能评估8.1 性能评估指标8.2 性能评估方法8.3 性能优化策略9. 网络综合布线的故障诊断与排除9.1 常见故障类型9.2 故障诊断方法9.3 故障排除步骤与技巧10. 网络综合布线的未来发展10.1 发展趋势10.2 新技术与应用10.3 产业发展前景七、教学方法1. 讲授法:讲解网络综合布线的标准、传输技术和性能评估方法。

《电网络分析与综合》首先电网络理论是研究电网络(即电路)的基本规律及其分析计算方法的科学,是电工和电子科学与技术的重要理论基础。

“网络分析”与“网络综合”是电网络理论包含的两大主要部分。

本书共十章,第一至六章主要内容为网络分析,第七至十章主要内容为网络综合。

网络分析部分在大学本科电路原理课程的基础上,进一步深入研究电路的基本规律和分析计算方法。

其中,第一章(网络元件和网络的基本性质)包含电网络理论的基本概念与基本定义,是全书的理论基础。

第二、三、四、五章(网络图论和网络方程、网络函数、网络分析的状态变量法、线性网络的信号流图分析法)介绍现代电网络理论中的几类分析电网络的方法。

第六章(灵敏度分析)研究评价电路质量的一个重要性能指标——灵敏度的分析计算方法,为电网络的综合与设计提供必要的工具。

在网络综合部分,除介绍网络综合的基础知识、无源滤波器和有源滤波器综合的基本步骤外,侧重研究得到广泛应用的无源滤波器和有源滤波器的综合方法。

其中,第七、八章(无源网络综合基础、滤波器逼近方法)的内容是进行电网络综合所必须具备的基础知识。

第九章(电抗梯形滤波器综合)对无源LC梯形滤波器的综合方法做了详细介绍。

因为这种滤波器不仅具有优良性能、得到广泛应用,而且在有源RC滤波器以及SC滤波器、SI滤波器等现代滤波器设计中,常以其作为原型滤波器。

第十章(有源滤波器综合基础)在综述有源滤波器基本知识的基础上,介绍几类常用的高阶有源滤波器综合方法。

其中,比较深入地研究了用对无源LC梯形的运算模拟法综合有源滤波器的方法。

第一章主要论述网络的基本元件以及网络和网络与安杰的基本性质。

实际的电路有电气装置、器件连接而成。

在电网络理论中所研究的电路则是实际电路的数学模型,他的基本构造单元时电路元件。

每一个电路元件集中地表征电气装置电磁过程某一方面的性能,用反映这一性能的各变量间关系的方程表示。

电网络的基本变量是电流i、电压u、电荷q、磁通Φ,它们分别对应于电磁场的表征量磁场强度H、电场强度E、电位移D和磁感应强度B。

实习总结计算机网络实习的网络配置与故障排除在这个信息时代,计算机网络作为现代社会不可或缺的一部分,在各行各业都得到了广泛应用。

为了更好地掌握计算机网络的知识和技能,我参加了为期一周的计算机网络实习。

在实习期间,我主要学习了网络配置与故障排除的相关知识。

本文将对我在实习中所学到的内容进行总结与回顾。

首先,在实习的第一天,我了解了计算机网络的基本概念和原理。

通过老师的讲解和课堂练习,我了解到计算机网络是由一组相互连接的设备和系统组成,以实现信息的传输和共享。

我学习了网络拓扑结构、通信协议、IP地址等基本概念,并通过实际操作演示了网络的组建和通信过程。

其次,在实习的第二天,我开始学习网络配置的相关知识。

我了解了不同类型的网络设备和其功能,如交换机、路由器等,并学习了它们的配置方法和参数设置。

通过在实验室中的实践操作,我成功地搭建了一个小型局域网,并能够通过配置路由表和IP地址实现不同设备之间的通信。

然后,在实习的第三天,我学习了网络故障排除的基本方法和技巧。

我了解了常见的网络故障类型,如连线错误、网络延迟、丢包等,并学会了如何通过排查和分析故障现象,找出故障的原因和解决方法。

通过实际操作,我成功地定位并解决了几个常见的网络故障,这为我今后的工作提供了很大的帮助和参考。

最后,在实习的最后一天,我们进行了一次网络配置和故障排除的综合实验。

我们需要在规定的时间内成功搭建一个大型网络,并通过指定的配置和排除故障任务来完成实验。

在实验中,我充分运用了之前所学到的知识和技能,成功地完成了实验任务,并且在限定的时间内解决了所遇到的故障,这对于我在将来的工作中也是很有益处的。

通过这一周的实习,我不仅学到了许多计算机网络的知识和技能,还提高了自己的动手实践能力和问题解决能力。

我深深地感受到了计算机网络在现代社会中的重要性,也意识到了自己在这方面的不足之处。

因此,在今后的学习和工作中,我将进一步深化对计算机网络的理解和应用,并不断提升自己的技术水平。

电力科学研究院系统所电力系统分析软件人机界面及辅助作图程序中国版BPA潮流计算程序中国版BPA暂态稳定计算程序程序培训手册一九九九年六月目录1 系统所电力系统分析软件包简介 (1)2 系统所电力系统分析软件包总体概貌 (1)3 潮流程序 (3)3.1 程序算法 (3)3.2 程序主要功能 (4)3.3 输入、输出相关文件 (5)3.4 程序常用控制语句 (5)3.5 程序常用卡片(B卡、L卡及T卡) (6)3.6 算例 (8)3.7 计算结果介绍(PFO文件) (10)3.8 程序应用注意问题 (10)3.9 演示 (13)4 单线图格式及地理接线图格式潮流图 (13)4.1 单线图格式潮流图主要功能 (13)4.2 单线图格式潮流图输入、输出相关文件 (14)4.3 注意问题 (14)4.4 演示 (14)5 地理接线图格式潮流图主要功能 (15)5.1 软件特点 (15)-1-1999年6月电力科学研究院系统5.2 地理接线图格式潮流图输入、输出相关文件 (16)5.3 注意问题 (16)5.4 演示 (16)6 稳定程序 (17)6.1 程序算法 (17)6.2 程序主要功能 (18)6.3 输入、输出相关文件 (19)6.4 程序常用卡片 (19)6.5 算例 (21)6.6 计算结果介绍(OUT文件) (24)6.7 程序应用注意问题 (24)6.8 其它 (28)6.9 演示 (29)7 稳定曲线作图工具 (30)7.1 软件特点 (30)7.2 输入、输出相关文件 (30)7.3 演示 (30)8 程序安装及软件加密 (31)8.1 程序安装 (31)8.2 软件狗驱动程序 (32)-2-1999年6月电力科学研究院系统8.3 软件狗注意事项 (32)-3-1999年6月电力科学研究院系统1系统所电力系统分析软件包简介系统所目前应用于Windows 95/NT平台的电力系统分析软件包主要由潮流程序、暂态稳定程序、人机界面及图形辅助计算分析程序等软件构成。

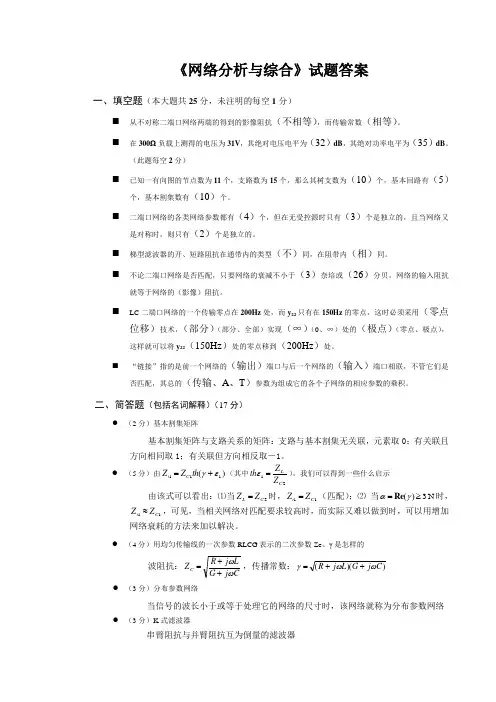

《网络分析与综合》试题答案一、填空题(本大题共25分,未注明的每空1分)⏹ 从不对称二端口网络两端的得到的影像阻抗(不相等),而传输常数(相等)。

⏹在300Ω负载上测得的电压为31V ,其绝对电压电平为(32)dB ,其绝对功率电平为(35)dB 。

(此题每空2分)⏹ 已知一有向图的节点数为11个,支路数为15个,那么其树支数为(10)个,基本回路有(5)个,基本割集数有(10)个。

⏹ 二端口网络的各类网络参数都有(4)个,但在无受控源时只有(3)个是独立的,且当网络又是对称时,则只有(2)个是独立的。

⏹ 梯型滤波器的开、短路阻抗在通带内的类型(不)同,在阻带内(相)同。

⏹不论二端口网络是否匹配,只要网络的衰减不小于(3)奈培或(26)分贝,网络的输入阻抗就等于网络的(影像)阻抗。

⏹ LC 二端口网络的一个传输零点在200Hz 处,而y 22只有在150Hz 的零点,这时必须采用(零点位移)技术,(部分)(部分、全部)实现(∞)(0、∞)处的(极点)(零点、极点),这样就可以将y 22(150Hz )处的零点移到(200Hz )处。

⏹ “链接”指的是前一个网络的(输出)端口与后一个网络的(输入)端口相联,不管它们是否匹配,其总的(传输、A 、T )参数为组成它的各个子网络的相应参数的乘积。

二、简答题(包括名词解释)(17分)● (2分)基本割集矩阵基本割集矩阵与支路关系的矩阵:支路与基本割集无关联,元素取0;有关联且方向相同取1;有关联但方向相反取-1。

● (5分)由()111εγ+=th Z Z C i (其中21C L Z Zth =ε),我们可以得到一些什么启示由该式可以看出:⑴当2C L Z Z =时,11C i Z Z =(匹配);⑵ 当()N 3≥=γαRe 时,11C i Z Z ≈,可见,当相关网络对匹配要求较高时,而实际又难以做到时,可以用增加网络衰耗的方法来加以解决。

● (4分)用均匀传输线的一次参数RLCG 表示的二次参数Z C 、γ是怎样的波阻抗:Cj G Lj R Z C ωω++=,传播常数:()()C j G L j R ωωγ++=● (3分)分布参数网络当信号的波长小于或等于处理它的网络的尺寸时,该网络就称为分布参数网络● (3分)K 式滤波器串臂阻抗与并臂阻抗互为倒量的滤波器二、计算题(本大题共58分)⒈ 321110001000001110011001 7641532⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡---=b b b b b b b A (3分)764176415321000110010011000101010001101 ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡----=b b b b b b b B f (3分) 5327641532111110011000100011001c c c b b b b b b b Q f ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡----= (2分) ⒉ ()()()K s s s s K s s s s s H ++++=++++=233212342(2分)()()s KK s K s s s s K s s s n s m 792179237179131233324-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-++=+++=,或 010079203702331321234KK s K s s K s -(4分) ⎪⎩⎪⎨⎧-0792 K K ,9140 K (2分) ⒊ 图部分,包含分析3分Ω=∞ 161Z ,Ω= 401Z ,Ω=⨯==∞ 84160111Z Z Z C (2分) Ω=∞ 122Z ,Ω== 341202//Z ,Ω=⨯==∞ 63120222Z Z Z C (2dB 774 54930214111202110111..≈≈====--∞-∞-N th th Z Z th Z Z th γ(2分) dB N 433 845371..≈≈=γγ(1分)⒋ 最靠近原点的是一个极点,说明这是一个RC 单端口网络(4分)(图4分)⒌ ① 极点:0s =, 1.41j ±±,∞,零点:j ±, 1.73s j =±±(及曲线图4分)② ()42343111212416s s Z s s s s ss s ++==++++(4分) ③(2分)⒍ ()ss s s s s s s s s H U 31111201411201311112063524352+++++++=,s s s s y 3111120635212++=-,s s s s s y 3111120141120352422++++=(4分) ()s H 传输零点:0=s 处,2阶;∞→s 处,3阶;12y -零点:0=s 处,2阶;∞→s 处,3阶,故22y 没有私有极点,第一个元件在串臂上;由于是电压源激励,故最后一个元件应与电压源串联(4分)。

课程教学大纲汇编(电气信息学院分册)大连交通大学教务处二○○七年十二月目录1.《电工与电子技术(A)Ⅰ》课程教学大纲 (1)2.《电工与电子技术(A)Ⅱ》课程教学大纲 (4)3.《电工与电子技术(B)》课程教学大纲 (7)4.《电工与电子技术(C)》课程教学大纲 (10)5.《电工与电子技术(D)》课程教学大纲 (13)6.《电路原理(A)Ⅰ》课程教学大纲 (16)7.《电路原理(A)Ⅱ》课程教学大纲 (19)8.《电路原理(B)》课程教学大纲 (21)9.《模拟电子技术》课程教学大纲 (24)10.《数字电子技术(A)》课程教学大纲 (27)11.《数字电子技术(B)》课程教学大纲 (30)12.《电子设计自动化技术》课程教学大纲 (33)13.《电机学》课程教学大纲 (36)14.《电力电子技术》课程教学大纲 (39)15.《专业英语》课程教学大纲 (42)16.《电力系统分析》课程教学大纲 (45)17.《高电压技术》课程教学大纲 (48)18.《牵引供电系统》课程教学大纲 (50)19.《电力牵引传动控制》课程教学大纲 (53)20.《电力拖动基础》课程教学大纲 (56)21.《电力电子变流装置》课程教学大纲 (58)22.《远动技术》课程教学大纲 (61)23.《继电保护》课程教学大纲 (64)24.《新能源发电技术》课程教学大纲 (67)25.《接触网》课程教学大纲 (69)26.《电能质量分析与控制》课程教学大纲 (72)27.《电机及拖动基础》课程教学大纲 (74)29.《交流调速》课程教学大纲 (79)30.《现代电力电子技术》课程教学大纲 (81)31.《控制电机》课程教学大纲 (83)32.《电气工程文献检索与新技术讲座》课程教学大纲 (86)33.《自动控制原理(A)》课程教学大纲 (87)34.《现代控制理论》课程教学大纲 (90)35.《计算机硬件技术基础(A)》课程教学大纲 (93)36.《工业电器控制技术》课程教学大纲 (96)37.《专业英语》课程教学大纲 (99)38.《系统仿真》课程教学大纲 (101)39.《电力拖动自动控制系统》课程教学大纲 (104)40.《电力拖动自动控制系统》课程教学大纲 (107)41.《工业过程控制》课程教学大纲 (110)42.《传感器与检测技术》课程教学大纲 (113)43.《数字信号处理(B)》课程教学大纲 (115)44.《计算机控制技术》课程教学大纲 (117)45.《单片机原理及应用(A)》课程教学大纲 (120)46.《接口技术(A)》课程教学大纲 (123)47.《工厂供电》课程教学大纲 (126)48.《调速系统MATLAB仿真》课程教学大纲 (128)49.《现场总线控制技术》课程教学大纲 (131)50.《智能控制》课程教学大纲 (133)51.《DSP技术基础》课程教学大纲 (136)52.《现代控制系统集成技术》课程教学大纲 (138)53.《虚拟仪器技术》课程教学大纲 (140)54.《自动控制原理(B)》课程教学大纲 (143)55.《计算机硬件技术基础(B)》课程教学大纲 (146)56.《计算机硬件技术基础(C)》课程教学大纲 (149)57.《控制工程基础》课程教学大纲 (152)59.《数字信号处理(A)》课程教学大纲 (158)60.《通信原理(A)》课程教学大纲 (161)61.《电磁场与电磁波》课程教学大纲 (164)62.《电子测量》课程教学大纲 (168)63.《程控交换原理》课程教学大纲 (171)64.《移动通信》课程教学大纲 (174)65.《光纤通信》课程教学大纲 (177)66.《计算机网络与通信》课程教学大纲 (180)67.《MATLAB与通信仿真》课程教学大纲 (183)68.《数字图像处理与通信》课程教学大纲 (186)69.《DSP原理与应用》课程教学大纲 (189)70.《GPS原理与应用》课程教学大纲 (191)71.《嵌入式系统》课程教学大纲 (194)72.《接口技术B》课程教学大纲 (197)73.《射频识别(RFID)技术》课程教学大纲 (200)74.《软件无线电》课程教学大纲 (203)75.《检测技术与仪表》课程教学大纲 (206)76.《语音信号处理》课程教学大纲 (208)77.《面向对象程序设计》课程教学大纲 (210)78.《电磁场》课程教学大纲 (213)79.《高频电子技术》课程教学大纲 (216)80.《信息论基础》课程教学大纲 (219)81.《网络分析与综合》课程教学大纲 (222)82.《微波技术》课程教学大纲 (224)83.《信号检测与处理》课程教学大纲 (226)84.《数字图像处理及应用》课程教学大纲 (228)85.《电视技术》课程教学大纲 (231)86.《遥感遥测》课程教学大纲 (234)87.《天线原理》课程教学大纲 (237)88.《单片机原理及应用(B)》课程教学大纲 (240)89.《现代通信网》课程教学大纲 (243)90.《通信原理(B)》课程教学大纲 (246)91.《计算机仿真》课程教学大纲 (249)92.《扩频通信》课程教学大纲 (252)《电工与电子技术(A)Ⅰ》课程教学大纲Electrotechnics课程编号:0040801001 适用专业:本科非电专业执笔:孙艳霞适用年级:06-09级一、课程的性质和教学目的课程性质:本课程是高等工业学校本科非电类专业的一门重要的技术基础课程。

浅谈电力学科学习与自然辩证法的联系摘要:电力学科作为一门自然科学与自然辩证法有着密切联系。

自然辩证法为电学理论提供世界观和方法论,而电学理论的研究和学习有利于自然辩证法的发展,作为一名电力学科研究生,掌握自然辩证法原理,学会辩证思维方式,并将其应用于科研学习。

这样更能了解理论的发展规律,加深对知识的透彻理解,掌握电学学科的精髓,更能激起浓厚的兴趣,促进科研创新能力。

关键词:电力;自然辩证法;思维方式0 引言电力行业作为西洋产业,自19世纪末期引入中国后,电力工业发展迅速,目前总装机容量和发电量都列世界前茅,电学理论知识也随之不断发展进步,其理论知识中处处蕴含着自然辩证法的思想。

自然辩证法的研究对象是自然界发展和科学技术发展的一般规律,人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用,它以科学技术及其社会关系为研究内容[1]-[3]。

自然辩证法为电学理论提供了方法论指导,电学则遵循自然辩证法规律而产生、变化和发展, 二者有着密切的联系。

自然辩证法作为研究生思想政治理论必修课程,对改善和完善工科研究生知识结构、拓宽思维方式、培养学生的创新精神等方面起到了不可取代的作用。

1 电力学科中的自然辩证法自然辩证法是马克思主义关于自然和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会相互作用的理论体系,是对以科学技术为中介和手段的人与自然、社会的相互关系的概括、总结[4]。

马克思主义科学技术方法论的核心就是辨证思维。

恩格斯指出:“对于现今的自然科学来说,辩证法恰好是最重要的思维形式。

”马克思主义科学技术方法论的基本原则就是把辩证法贯彻到科学技术研究中,以对立统一、质量互变和否定之否定的辨证思想渗透到具体的科学技术研究中,把握具体科学技术研究的过程[5]-[7]。

客观存在的一切事物都是质和量的统一体,事物的质变和量变是紧密联系、相互制约的。

所以,对任何事物进行研究,都必须注意作量的考察和分析,以便更被确地认识事物的质。