第4章复习资料

- 格式:doc

- 大小:55.50 KB

- 文档页数:6

第四章杜甫比较一下盛唐诗歌和中唐诗歌,我们就可以发现它们之间的巨大差别。

在中唐诗歌中,盛唐诗那种浓烈的理想色彩消退了,人间的艰辛代替了理想色彩,中年的思虑送走了少年情怀。

中唐诗有一种更加生活化的倾向。

盛唐诗人追求的是境界的浑融;而到了中唐,我们才看到了有意识的字锤句炼。

盛唐存在着审美趣味相近的不同的诗人群落;而到中唐,我们却看到了有相近理论主张的不同的诗歌流派。

中唐诗人在盛唐那样的艺术高峰面前,表现出拓展新的诗歌艺术领域的巨大努力。

从盛唐到中唐,是一个巨大的转变。

杜甫就是衔接这个转变的伟大诗人。

元结是一个“尝欲济时难”的诗人。

他曾多次上书,指责朝廷宫吏,陈述民生疾苦,提出了“救世劝俗”的政治改革主张。

他在文学上,反对“拘限声病,喜尚形似”(《箧中集序》)的淫靡诗风。

要求诗歌能“极帝王理乱之道,系古人规讽之流”(《二风诗论》),达到“上感于上,下化于下”(《系乐府序》)的政治目的。

这正是白居易现实主义诗歌理论的先声。

他最有名的诗是《舂陵行》《贼退示官吏》。

元结与《箧中集》的诗人们,一变盛唐诗人诗中的理想色彩,而转向写人生悲苦。

他们的诗,有思想深度而乏艺术力量。

杜甫才把写实倾向推向了艺术的巅峰。

杜甫(712~770),字子美,京兆杜陵(今陕西西安市西南)人,生于巩县。

杜甫出生于封建官僚家庭。

十三世祖杜预是西晋名将,多才善战,人称“杜武库”;杜预又是一位学者,著有《春秋经传集解》。

因此,他的后代,人人都为是他的子孙而感到光荣。

杜甫的一生,一般分为四个时期:1.读书和漫游时期(35岁以前);《望岳》这首诗不仅高度概括了泰山象征造化伟力和代谢变化的壮美景色,而且表现了把大自然的浩气都纳入胸怀的豪情,在观望名山的兴会中,寄托了登上事业顶峰的雄心壮志,以及前程万里的乐观和信心。

诗句中无一“望”字出现,却句句不离“望”:首联,远望之色;颔联,近望之势;颈联,细望之景;尾联,极望之情。

2.十年长安时期(35-44岁);《兵车行》揭露“武皇开边”的穷兵黩武给边疆少数民族和广大中原地区人民带来的沉重灾难,诗歌似乎娓娓道来,但蕴涵着长歌当哭的激越情绪,其悲愤、忧患、反抗与执着自然地流露出来。

第四章复习题一、单项选择题1. 在可变分区存储管理中,若采用最先适应分配算法宜将空闲区按(B)次序登记在空闲区表中。

A. 地址递减B. 地址递增C. 长度递减D. 长度递增2. 采用固定分区存储管理的计算机系统中(D)的做法是错误的。

A. 为作业分配的分区不能小于作业长度B. 可同时在多个分区中各装一个作业C. 不允许多个作业同时存放在一个分区中D. 一个分区中可同时装入多个作业3. 不适宜采用虚拟存储管理技术的存储管理方式是(D)。

A. 页式B. 段式C. 段页式D. 可变分区4. 在多道程序设计系统中,采用了页式存储管理。

如果允许并行工作的道数为n(n>1),则系统中同时建立的页表数一定为(C)。

A. 1B. nC. <=nD. n+15. 在单用户连续存储管理中,可供用户使用的主存区域起始地址存放在(B)。

A. 基址寄存器B. 界限寄存器C. 限长寄存器D. 相联寄存器6. 重定位的含义是(C)。

A. 把主存中的一个程序从一个区域重新定位到另一个区域B. 把绝对地址转换成逻辑地址C. 把逻辑地址换砖成绝对地址D. 把辅助存储器中的程序定位到主存的某个区域7. 在分页式存储管理中,逻辑地址由页号和页内地址两部分组成。

因而,分页的工作是在(C)时进行的。

A. 用户编制程序B. 地址转换C. 操作系统装入作业D. 系统初始化8. 采用固定分区存储管理的计算机系统中(D)的做法是错误的。

A. 为作业分配的分区不能小于作业长度B. 可同时在多个分区中各装一个作业C. 不允许多个作业同时存放在一个分区中D. 一个分区中可同时装入多个作业9. 在分页式虚拟存储管理中,若发现所要访问的页面不在主存储器中,则硬件要产生一个(C)中断。

A. I/OB. 缺段C. 缺页D. 访管10. 主存储器的每个存储单元都有一个地址与其对应,假定这些地址用n个二进制位来区分,则主存储器的容量为(D)。

A. 2n个字B. 2n-1个字C. 2n-1个字节D. 2n个字节11. LRU页面调度算法总是选择(C)页面调出。

第四章当代中国选举制度第一节当代中国选举制度的形成和发展一、选举与选举制度选举:意为挑选,是指人们根据公认的规则,从所有人或一些人中选择几个人或一个人担任一定职务的行为。

自由选择是选举的关键,因此,选举与自由、民主相联系,是自由民主制度的重要体现和组成部分。

最早出现选举制的国家是雅典。

资本主义国家选举制起源于13世纪英国议会代表产生的办法。

17世纪英国“光荣革命”后确立了议员选举制度。

选举制度是指由选举法规定的有关选举国家民意代表机关或公职人员的各项制度的总称,其内容包括选举的基本原则、选举的机构、选举程序、选举方法等。

选举原则是指在选举中有关选举权、选举方法、选举程序的规定中体现的民主原则。

我国《选举法》规定的选举程序包括:成立选举机构、划分选区、选民登记、提出与确定代表候选人、计票方法和确定当选。

二、当代中国选举制度的形成和发展1953年2月,中央人民政府委员会通过了当代中国第一部选举法,标志着我国选举制度的正式形成。

“凡年满18周岁之中华人民共和国公民,不分民族和种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住年限,均有选举权和被选举权。

”第二节当代中国选举制度的原则一、选举权和被选举权的普遍原则《宪法》第34条和《选举法》第3条分别规定,“中华人民共和国满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产善和居住年限,都有选举权和被选举权,依照法律被剥夺政治权利的人没有选举权和被选举权。

选举权和被选举权的的两个条件限制:年龄条件(满18周岁)的限制和政治条件的限制(是否被剥夺政治权利)。

二、选举的平等原则首先体现在“一人一票制“上。

《选举法》第4条规定:“每一选民在一次选举中只有一个投票权”。

选举的平等原则还体现在选区的划分上。

城镇各选区每一代表所代表的人口数应大体相当,农村各选区每一代表所代表的人口数应大体相当。

三、直接选举和间接选举相结合的原则直接选举是指由选民直接投票产生人民代表大会的代表,间接选举是指由人民代表大会的代表投票选举产生上级人民代表大会的代表。

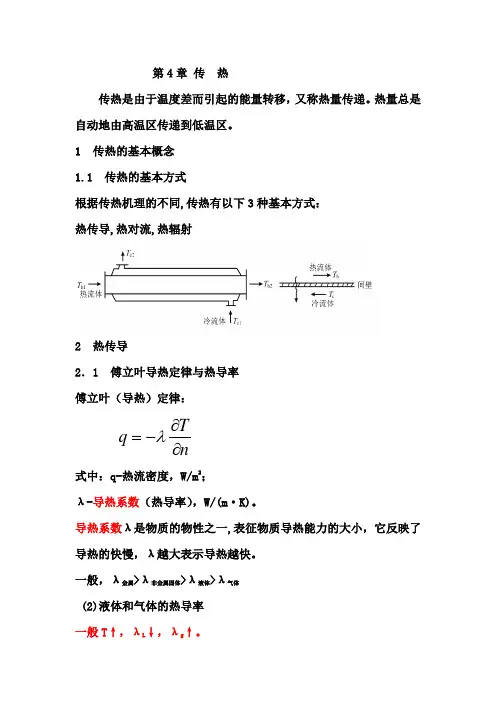

第4章 传 热传热是由于温度差而引起的能量转移,又称热量传递。

热量总是自动地由高温区传递到低温区。

1 传热的基本概念 1.1 传热的基本方式根据传热机理的不同,传热有以下3种基本方式: 热传导,热对流,热辐射2 热传导2.1 傅立叶导热定律与热导率 傅立叶(导热)定律:n T q ∂∂-=λ式中:q-热流密度,W/m 2;λ-导热系数(热导率),W/(m ·K)。

导热系数λ是物质的物性之一,表征物质导热能力的大小,它反映了导热的快慢,λ越大表示导热越快。

一般,λ金属>λ非金属固体>λ液体>λ气体(2)液体和气体的热导率 一般T ↑,λL ↓,λg ↑。

(水和甘油除外)2.2 通过单层壁的稳定热传导 2.2.1 单层平壁的稳定热传导温度仅沿x 方向变化,导热为一维热传导。

由傅立叶定律可写出:R T b T T q ∆=-=λ21或bT T S Q 21-=λ式中,R=b/λ,导热热阻,m 2•℃/W 2.3 通过多层壁的稳定热传导 2.3.1 多层平壁的稳定热传导稳定导热时,通过各层的热流密度相等,即:334322321121λλλb T T b T T b T T q -=-=-=将数学上的加比定律应用于上式,可得33221141λλλb b b T T q ++-=对于n 层平壁,有∑=+-=ni ii n b T T q 111λ多层平壁热传导的总推动力(总温度差)为各层温度差之和,总热阻为各层热阻之和。

3 对流传热3.1 牛顿冷却定律与对流传热系数Q=αS·ΔT结论:对流传热的热阻主要集中在滞流内层,因此,减薄滞流内层的厚度是强化对流传热的主要途径。

3.2 对流传热系数关联式的建立方法应用准数关联式应注意的事项:(1)公式的应用条件要在应用条件范围内使用这些经验公式。

(2)定性温度与特征尺寸定性温度:是指用于决定准数中各物性的温度,也就是准数关联式中指定的用来查取物性的温度。

初二物理概念定理——光现象一、光的传播1、光源:在物理学中我们把能发光的物体叫做光源。

分类:自然光源:如太阳、萤火虫;人造光源,如篝火、蜡烛、油灯、电灯。

注意:有的物体能反射光但自身不会发光,如月亮行星,它们不是光源。

2、光的传播规律:光在同一种均匀的介质里是沿直线传播的。

3、光线:光线是用来表示光的传播途径和方向的带有箭头的直线,是人们用来表示光的为一种方法,画光线时必须用箭头标明光的传播方向。

4、光的直线传播的应用:影子、日蚀、月蚀、小孔成像等。

5、小孔成像的特点:a、所成的像是倒立的实像;b、当物距大于像距时,像是缩小的;当物距小于像距时,像是放大的。

c、小孔成像与孔的形状无关。

5、光的直线传播形成的“影”与小孔成像中“像”的异同点:A、光的直线传播形成的“影”与小孔成像中“像”都是光的直线传播形成的;B、光的直线传播形成的“影”是光到达不了的地方形成的阴暗区域,小孔成像中“像”是由光线进入而形成的;C、光的直线传播形成的“影”的形状不一定和物体一样,而小孔成像中“像”的形状和物体是一样的。

6、光、声、在传播中的区别:a、光的传播不需要介质,可以在真空中传播。

光在真空中速度C=3×108m/s=3×105km/s;光在空气中速度约为3×108m/s。

光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3b、声音的传播需要介质,不能在真空中传播,声音在空气中的传播速度为340m/s,声音在固体中的传播速度最快,空气中最慢。

c、一般来说,介质的密度越小,光的传播速度越快,反之越慢。

d、光速比声速大得多。

8、光年:光年是指光在一年中传播的距离,是长度单位。

二、光的反射1、光的反射:光从一种介质射向另一介质表面时,一部分光返回原介质的传播现象叫光的反射。

2、光的反射的基本概念:一点,二角,三线a、一点:指入射点,用字母O表示。

b、二角:入射角(i),指入射光线与法线的夹角;反射角(r),指反射光线与法线的夹角。

第四章存储器管理第一部分教材习题(P159)15、在具有快表的段页式存储管理方式中,如何实现地址变换?答:在段页式系统中,为了便于实现地址变换,须配置一个段表寄存器,其中存放段表始址和段长TL。

进行地址变换时,首先利用段号S,将它与段长TL进行比较。

若S<TL,表示未越界,利用段表始址和段号来求出该段所对应的段表项在段表中的位置,从中得到该段的页表始址,并利用逻辑地址中的段内页号P来获得对应页的页表项位置,从中读出该页所在的物理块号b,再利用块号b和页内地址来构成物理地址。

在段页式系统中,为了获得一条指令或数据,须三次访问内存。

第一次访问内存中的段表,从中取得页表始址;第二次访问内存中的页表,从中取出该页所在的物理块号,并将该块号与页内地址一起形成指令或数据的物理地址;第三次访问才是真正从第二次访问所得的地址中,取出指令或数据。

显然,这使访问内存的次数增加了近两倍。

为了提高执行速度,在地址变换机构中增设一个高速缓冲寄存器。

每次访问它时,都须同时利用段号和页号去检索高速缓存,若找到匹配的表项,便可从中得到相应页的物理块号,用来与页内地址一起形成物理地址;若未找到匹配表项,则仍须再三次访问内存。

19、虚拟存储器有哪些特征?其中最本质的特征是什么?答:虚拟存储器有以下特征:多次性:一个作业被分成多次调入内存运行,亦即在作业运行时没有必要将其全部装入,只需将当前要运行的那部分程序和数据装入内存即可;以后每当要运行到尚未调入的那部分程序时,再将它调入。

多次性是虚拟存储器最重要的特征,任何其他的存储器管理方式都不具有这一特征。

因此,认为虚拟存储器是具有多次性特征的存储器系统。

对换性:允许在作业的运行过程中进行换进、换出,也即,在进程运行期间,允许将那些暂不使用的程序和数据,从内存调至外存的对换区(换出),待以后需要时再将它们从外存调至内存(换进);甚至还允许将暂不运行的进程调至外存,待它们重又具备运行条件时再调入内存。

第四章复习资料一.名词解释1.农药:是重要的农业生产资料和救灾物资,农药主要是指用来防治为害农林牧业生产的有害生物和调节植物生长的化学药品但通常也把改善农药有效成分的物理化学助剂包括在内。

2.除草剂:用来防除农田杂草,又不影响农作物正常生长的药剂。

3.原药:未经加工的农药。

4.原粉:农药的固体形态。

5.原油:农药的液体形态。

6.农药加工:将原药造成可以使用产品的过程。

7.农药制剂:农药加工后的产品。

8.剂型:制剂的具体形态。

9.农药助剂:凡为农药原药混用或通过加工过程与原药混用,能改善剂型的理化性质,提高药效的物质。

10.毒力:农业上习惯将对标靶生物的毒性,称为毒力。

11.毒性:对人畜等高等动物的损害则称为毒性。

12.急性中毒:指农药一次大剂量或24小时内多次对生物体作用后产生的毒性。

13.致死中量:在供试动物实验中,测出一次给药杀死群体中50%个体所需的剂量。

14.致死中浓度:在供试动物实验中,测出一次给药杀死群体中50%个体所需的浓度。

15.亚急性中毒:指在较长时间内经常接触、吸入或食入某种农药部分,最后导致人、畜发生与急性中毒类似的症状,称亚急性中毒。

16.慢性中毒:指污染或残留食物中的微量农药,长期少量地被人、畜摄食,造成体内积累,引起的慢性毒害,称为慢性中毒。

17.农药残留:农药施用后,以经过一段时间的降解,以极少原药或有毒的转化产物存在于环境与动植物和食品中。

18.安全间隔期:最后一次施药距作物收获的时间段,也称安全等待期。

二.填空题1.施用农药相对于其他防治措施,具有高效、速效、方便、适应性广和经济效益显著等特点。

2.按防治对象,可分为三大类农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂。

3.杀虫剂按其成分来源分类,可分为四类无机杀虫剂、有机杀虫剂、微生物杀虫剂、植物性杀虫剂。

4.杀虫剂的作用方式分类,可分为胃毒剂、触杀剂、内吸剂、熏蒸剂、驱避剂、拒食剂、引诱剂、不育剂、昆虫生长调节剂。

5.按杀虫剂的毒理作用分类,可分为神经毒剂、呼吸毒剂、物理性毒剂。

第四章领导战略计划(重点串讲)(recite)组织使命的概念(comprehend)组织使命的含义使命:也称为宗旨、目标,反映了一个组织之所以存在的理由或价值,它回答的是“我是谁”这一根本性问题。

任何组织的存在都有其特定的使命。

组织或企业只有明确了自己存在的使命,才能够着力于去“做正确的事”。

组织的使命不仅是描述组织的产品或目标顾客,还反映的是组织的灵魂之所在。

通过调查,我们最终得出这样的结论,那就是:一群人联合起来,并以一种机构的形式存在,我们称之为公司,从而完成一些单独的个人完成不了的事情(社会做出贡献)。

一个组织的使命是其存在的规定,决定了它之所以是它而不是任何别的机构;在思考组织的使命时,人们很容易陷入一个误区是把完成使命的手段误作为使命本身。

(comprehend)核心价值观的概念核心价值观:也称为“关键信念”,它是一个组织所拥护和信奉的东西,是一个组织最重要的和永恒的信条,是一小部分不随时间的变化而改变的原则。

价值观必须以管理层的行动和行为作为支持,否则它的发布只会在组织中造成人们的冷嘲热讽。

组织的方针政策必须符合组织的价值观的要求,一个企业的核心价值观一般来说不会太多,通常只是3-5条而已。

一个公司的核心价值观应当包括哪些内容并没有什么一定之规,但一般说来,绝大多数公司都会在其核心价值中表达其对于人、诚信等这些根本性问题的看法。

此外,顾客、社会责任、创新、团队精神等也是常常包括的主题。

为了便于为组织的成员所理解,企业对于其核心价值观应该有比较详尽的阐释。

(comprehend)愿景的概念愿景:是指组织未来期望达到的一种状态。

通常,愿景可被看作组织的一种远大的目标或追求,是需要花五年甚至十几年来实现的目标。

这样的目标的制定要求组织的高层领导班子必须具备相当的远见卓识,愿景应当表现出高度的想象力并能够给予人们以巨大的鼓舞。

愿景不是赌博,组织必须紧信自己能够实现目标。

(comprehend)组织的社会责任的含义社会责任:指的是企业追求有利于社会的长远目标的一种义务。

生态学第四章思考题第一二节1.自然种群三个基本特征?答:自然种群的三个基本特征如下:○1 空间特征,即种群具有一定的分布区域。

○2 数量特征,每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)是变动的。

○3遗传特征,种群具有一定能够的基因组成,即系一个基因库,以区别于其他物种,但基因组成同样的是出于变动之中的。

2.种群动态学?研究哪些问题?答:种群动态研究种群数量在时间和空间上的变动规律,即研究下列问题:○1 有多少(数量和密度)。

○2 那里多那里少(分布)。

怎么变动。

○3 (数量变动和扩散迁移)。

○4 为什么这样变动(种群调节)。

3.种群统计学?哪三类指标?答:种群统计学就是种群的出生、死亡、迁移、性比、年龄结构等的统计学研究。

统计学的指标有以下三类:○1 种群密度,他是种群的最基本。

○2初级种群参数,包括出生率(natality )、死亡率 (mortality) 、迁入 (immigration)和迁出 (emigration)○3 次级种群参数,包括性比(sex ratio)、年龄结构(age structure)和种群增长率(growth rate)。

4.种群的内分布型?一般可分为那三类?成群分布的原因?答:种群的内分布型是指组成种群的个体在其生活的空间中的位置状态或布局。

种群的内分布型一般可分为以下三类:○ 1 均匀的(uniform)。

○2 随机的(random)。

○3 成群的 (clumped) 。

成群分布的原因:○1资源分布不均匀。

○2植物种子传播方式以母株为扩散中心。

○3 动物的集群行为。

5.种群数量统计的边界如何划分,常用的两种方法是?答:6.三种生命表的区别? K 因子分析?答:( 1)三种生命表是指动态生命表、静态生命表、综合生命表。

动态生命表总结的是一组大约同时出生的从出生到死亡的命运。

这样的一组个体叫做同生群,这样的研究叫做同生群分析。

静态生命表是在某一特定时间对种群做一年龄结构的调查资料而编制的,称作静态生命表。

中国近代史纲要开天辟地的大事件历年考点1.俄国十月革命对中国革命的影响2.五四运动爆发的社会历史事件3.新文化运动的主要内容及历史意义4.早期马克思主义思想运动及其历史特点5.五四运动的历史意义6.中国共产党成立初期领导发动的工农运动7.中国共产党的早期组织及其活动8.中国共产党成立的历史特点和意义9.国民党一大10.第一次国共合作的政治基础及组织形式11.北伐战争的胜利进展12.国民党右派的反共政变同步练习一单项选择题1.(p61)新文化运动兴起的标志是()A蔡元培就任北京大学校长B鲁迅发表《狂人日记》C陈独秀在上海创办《新青年》D胡适发表《文学改良刍议》2.(p61)鲁迅在《新青年》上发表的第一篇白话小说是()A《孔乙己》B《药》C《狂人日记》D《阿Q正传》3.(p61)1915年9月在上海创办《青年》杂志的是()A胡适B鲁迅C陈独秀D李大钊4.(p61)新文化运动的主要内容是()A“自强”、“求富”B传导马克思主义C救过图存5.(p61)新文化运动倡导的是()A资产阶级的民主主义B无产阶级的民主主义C小资产阶级的自由主义D农民阶级的平均主义6.(p62)在俄国十月革命的影响下,中国最先由民主主义者转变为共产主义者,率先举起马克思主义旗帜的是()A陈独秀B李大钊C陈望道D毛泽东7.(p62)五四运动的中心由北京转移到上海后,运动的特点是()A商人罢市B学生大规模罢课C工人阶级登上政治舞台D运动取得初步胜利8.(p62)五四运动的直接导火线是()A巴黎和会上中国外交的失败B俄国十月革命的胜利C辛亥革命的失败D工人阶级和资产阶级力量的壮大9.(p62)中国近代史上第一次彻底反帝反封建的革命运动是()A辛亥革命B五四运动C五卅运动D国民革命10.(p62)下列不属于五四运动中被迫与全国各界的压力而罢免的亲日派官僚的是()A曹汝霖B章宗祥C陆宗舆D段祺瑞11.(p63)标志中国新民主主义革命开端的运动是()A保路运动B新文化运动C五四运动D五卅运动12.(p63)标致中国新民主主义革命开端的运动是()A新文化运动B五四运动C国民会议运动D五卅运动13.(p63)哪次事件以后,无产阶级逐渐代替资产阶级成为近代中国民族民主革命的领导者?A辛亥革命B新文化运动C五四运动D第二次护法运动14.(p63)1920年8月,在上海出版的《共产党宣言》第一个中文全译文的译者是()A李大钊B陈道远C陈独秀D蔡和森15.(p63)《我的马克思主义观》的作者是()A蔡和森B胡适C陈独秀D李大钊16.(p63)1920年3月,在北京大学成立的学习和宣传马克思主义的社团是()A新民学会B觉悟社C互助社D马克思学说研究会17.(p64)1920年,在共产主义小组领导下建立起来的第一个工会组织是()A上海印刷工会B上海机器工会C天津机械工会D天津印刷工会18.(p64)成为中国共产党后备力量的组织是()A中华全国总工会B社会主义青年团C共产主义小组D职工运动委员会19.(p64)划清了革命与改良界限论战是()A“共和与立宪”B“民主与帝制”C“问题与主义”D“救过与启蒙”20.(p64)下列没有参与1920年8月上海共产党主义小组成立的是()A陈独秀B陈潭秋C李汉俊D李达21.(p64)早期共产党组织的成员同反马克思主义思潮进行的论战不包括()A同胡适围绕“问题与主义”的论战B同张东荪、梁启超关于社会主义的论战C同无政府主义的论战D通资产阶级保皇派的论战22.(p65)下列属于中共一大通过的党纲内容的是()A清除内乱,打倒军阀B推翻帝国主义压迫C联合共产国际D统一中国为真正的民主共和国23.(p66)中共二大选举了新的中央领导机构,其中,中央执行委员会会长是()A李大钊B陈独秀C张国焘D李达24.(p66)中国共产党领导的中国工人运动第一次高潮的起点是()A香港海员罢工B安源路工人罢工C京汉铁路工人罢工D省港工人罢工25.(p66)1923年2月,中国共产党领导的工人罢工斗争是()A香港海员罢工B安源路工人罢工C京汉铁路工人罢工D省港工人罢工26.(p66)中共成立后,组织成立的领导工人运动的专门机关是()A全国工人总工会B京汉铁路总工会C省港罢工委员会D中国劳动组合书记部27.(p66)1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会第一次明确的提出()A同中国国民党建立统一战线的策略B彻底的反帝反封建的民主革命纲领C坚持共产党领导权和巩固工农联盟的总方针D发动武装起义,开展土地革命的策略方针28.(p66)中共二大提出了资产阶级,小资产阶级政党从没有采取过的革命方法是()A统一战线方法B群众路线发放C武装斗争方法D议会斗争方法29.(p66)1921年9月,在中国共产党领导成立的第一个农民协会是在()A浙江省萧山县B广东省海丰县C湖南省湘潭县D福建省上杭县30.(p66)第一次工人运动由高潮转向低潮的事件是()A长辛店工人罢工B五卅惨案C上海工人罢工D二七惨案31.(p66)中国工人阶级第一次直接同帝国主义势力进行的有组织的较量是()A香港海员罢工B省港大罢工C京汉铁路工人大罢工D安源路矿工人大罢工32.(p66)下列没有领导新式农会和农民运动的是()A澎湃B毛泽东C沈定一D王尽美33.(p67)中国共产党确定第一次国共合作和建立革命统一战线方针的会议是()A中共三大B中共四大C中共五大D中共六大34.(p67)第一次国共合作形成的标志是()A中共杭州西湖会议的召开B中共三大的召开C《中国国民党改组宣言》的发表D国民党一大的召开35.(p67)下列不属于国民党一大确立的政策的是()A联俄B联共C扶助农工D平均地权36.(p68)黄埔军校的政治部主任是()A蒋介石B廖仲恺C周恩来D李大钊37.(p68)1924年11月,孙中山应冯玉祥邀请北上,并发表《北上宣言》,主张召开()A国民会议B民国参政会C各界民众代表会议D国民善后会议38.(p68)1924年,中国工人运动由低潮转向高潮的信号是()A广州沙面工人罢工B青岛纱厂工人罢工C香港海员罢工D上海码头工人罢工39.(p68)第一次国共合作建立后,全国范围大革命风暴兴起的标志是()A护法战争B五四运动C北伐战争D五卅战争40.(p68)中国共产党第一次明确提出无产阶级领导权和工农联盟问题的会议是()A中共一大B中共二大C中共三大D中共四大41.(p68)中国工人运动史上前所未有而壮举,对大革命高潮的形成起了重要推动作用的是()A省港大罢工B京汉铁路工人大罢工C五卅运动D香港海员大罢工42.(p68)北伐战争正式开始于()A 1925年7月B 1925年8月C 1926年5月D 1926年7月43.(p68)下列没有在国民党开办的农民运动讲习所主持过工作的共产党人是()A毛泽东B澎湃C刘少奇D阮啸仙44.(p68)下列不是国民革命军发动北伐的直接目标是()A张作霖B吴佩孚C孙传芳D段祺瑞45.(p69)1927年,蒋介石在上海制造了捕杀共产党员和革命群众的()A中山舰事件B整理党务案C四一二政变D七一五政变46.(p70)1927年,汪精卫在武汉制造了屠杀共产党人和革命群众的()A中山舰事件B整理党务案事件C四一二事变D七一五事变必背考点1.(p61)简述五四以前新文化运动的局限2.(p62)简述五四运动爆发的社会历史条件3.(p63)简述在早期马克思主义者的推动下,马克思主义开始在中国得到比较广泛的传播的主要表现4.(p63)简述中国早期信仰马克思主义者的人物类型5.(p63)简述早期研究、传播马克思主义思想运动的特点6.(p64)简述各地共产党员早期组织成立后着重进行的工作7.(p66)简述中共二大规定的党的最高纲领和最低纲领的内容及其意义8.(p67)简述中共三大的内容及其意义9.(p67)中国国民党第一次全国代表大会对三民主义的新阐释是什么10.(p68-69)北伐战争直接打击的目标和战略方针是什么11.(p69)简述北伐战争得以顺利进军的原因三论述题1.(p62-63)试述五四运动的历史特点和历史意义2.(p65)怎样认识中国共产党成立的历史特点3.(p70)试述1927年国名革命失败的原因和历史意义。

第4章栈和队列一、复习要点本章主要讨论3种线性结构:栈、队列与优先级队列。

这3种结构都是顺序存取的表,而且都是限制存取点的表。

栈限定只能在表的一端(栈顶)插入与删除,其特点是先进后出。

队列和优先级队列限定只能在表的一端(队尾)插入在另一端(队头)删除,不过优先级队列在插入和删除时需要根据数据对象的优先级做适当的调整,令优先级最高的对象调整到队头,其特点是优先级高的先出。

而队列不调整,其特点是先进先出。

这几种结构在开发各种软件时非常有用。

本章复习的要点:1、基本知识点要求理解栈的定义和特点,栈的抽象数据类型和在递归和表达式计算中的使用,在栈式铁路调车线上当进栈序列为1, 2, 3, , n时,可能的出栈序列计数,栈的顺序存储表示和链接存储表示,特别要注意,链式栈的栈顶应在链头,插入与删除都在链头进行。

另外,需要理解队列的定义和特点,队列的抽象数据类型和在分层处理中的使用,队列的顺序存储表示(循环队列)和链接存储表示,需要注意的是,链式队列的队头应在链头,队尾应在链尾。

还需要理解优先级队列的定义和特点。

优先级队列的最佳存储表示是堆(heap),本章介绍的表示看懂即可。

2、算法设计➢栈的5种操作(进栈、退栈、取栈顶元素、判栈空、置空栈)的在顺序存储表示下的实现,以及在链接存储表示下的实现。

➢使用栈的后缀表达式计算算法➢循环队列的进队列、出队列、取队头元素、判队列空、置空队列操作的实现➢链式队列的进队列、出队列、取队头元素、判队列空、置空队列操作的实现二、难点和重点1、栈:栈的特性、栈的基本运算➢栈的数组实现、栈的链表实现➢栈满及栈空条件、抽象数据类型中的先决条件与后置条件2、栈的应用:用后缀表示计算表达式,中缀表示改后缀表示3、队列:队列的特性、队列的基本运算➢队列的数组实现:循环队列中队头与队尾指针的表示,队满及队空条件➢队列的链表实现:链式队列中的队头与队尾指针的表示、三、习题的解析4-2 铁路进行列车调度时, 常把站台设计成栈式结构的站台,如右图所示。

第4章补充资料习题解答1.计算下列循环语句的次数:(1)For I= -3 To 20 Step 4答:循环次数为6次。

循环体内I的值分别为:-3,1,5,9,13,17;出了循环体后I 的值为21。

(2)For I= -3.5 To 5.5 Step 0.5答:循环次数为19次。

(3)For I= -3.5 To 5.5 Step -0.5答:不循环,步长<0,循环初值<终值。

(4)For I= -3 To 20 Step 0答:无数次,步长=0。

2. 下列30~90为语句标号,分别标记该语句,第40号语句共执行了几次,第50号语句共执行了几次,执行第90号语句后显示的结果是多少?30 For j = 1 To 12 Step 340 For k =6 To 2 Step -250 mk = k60 Print j,k70 Next k80 Next j90 Print j , k , mk答:第40号语句共执行了4次,是外循环的循环体;第50号语句共执行了12次,是内循环的循环体,循环次数为两重循环次数的乘积;第90号语句显示的结果是13 0 2。

3.如果实现不知道循环次数,如何用For …Next 结构来实现?答:只要将循环的终值设置成一个非常大的值,然后再循环体内增加If语句,判断是否满足循环结束的条件。

形式如下:For 循环变量=1 To 非常大的数…If 满足循环结束条件Then Exit For…Next 循环变量4.利用循环结构,实现如下功能:(1)∑=+ +=101)12)(1(ii is答:s =0For i =1 To 10s = s +( i+1)*(2* i +1)Next i(2)分别统计1~100中,满足3的倍数、7的倍数的整数各有多少?答:s3=0s7=0For i =1 to 100If i mod 7=0 Then s7=s7 +1If i mod 3=0 Then s3=s3+1Next i(3)将输入的字符串以反序显示。

第一节资本主义制度的形成一、前资本主义制度的更迭(一)原始社会经济制度1. 原始社会是人类历史上第一个社会经济制度。

2 .劳动是整个人类生活的第一个基本条件。

3 .原始社会生产关系的基础是生产资料公有制。

4 .旧石器时代,最伟大的一个进步就是火的发现和利用。

5 .新石器时代,生产力得到进一步发展。

6 .原始社会末期,铜器时代、铁器时代,生产力又更上一层楼,促进社会分工和商品的发展,公有制逐渐瓦解,私有制产生。

7 .对立阶级出现,国家产生。

(二)奴隶社会经济制度1.奴隶社会是人类历史上第一个阶级社会(主要两个对立阶级)2 .奴隶制国家的建立。

确立了奴隶制度,形成了奴隶社会。

3 .奴隶制的生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和完全占有奴隶。

4 ,战争俘虏是奴隶的主要来源。

5 ,如何看待奴隶社会经济制度。

6 .在奴隶制度下,出现了城市和乡村、脑力劳动和体力劳动的分离和对立。

7 .奴隶社会后期,随着生产力发展到一定程度,奴隶社会的生产关系阻碍了生产力的发展。

(三)封建社会经济制度1. 封建社会生产关系的基础是封建地主阶级占有基本生产资料一土地和不完全占有生产劳动者一农民。

2 .地主通过地租形式对农民进行剥削。

3 .封建社会地租形式:劳役地租、实物地租和货币地租。

4 ,地主通过超经济的强制剥削农民。

5 ,农村和地主之间的人身依附关系。

(西欧与中国)6 .封建社会有两个基本的阶级:地主阶级和农民。

还存在城市手工业者,他们组成行会组织。

7 .随着生产力的进一步发展,封建地主阶级私有和封建行会组织的排他性和保守性,成为束缚生产力发展的桎梏。

二、资本原始积累和资本主义生产关系的产生(一)资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的· 封资本主义生关系的出现必须在经济上具备两个条件:第一,一批失去生产资料并具有一定人身自由的劳动者;第二,在少数人手中积累了为组织资本主义生产必需的货币财富两个条件=一句话:资本主义生产关系最初是在小商品生产者两极分化基础上产生的。

◆第四章牛顿运动定律复习资料(一)◆牛顿第一定律1.关于伽利略理想实验的说法正确的是( )A.完全是理想的,没有事实为基础的B.是以可靠事实为基础的,经科学抽象,深刻反映自然规律的C.没有事实为基础,只是理想推理D.理想实验所得到的结论是不可靠的2.有一热气球以一定的速度匀这竖直上升到某一高度时,从热气球里掉出一个物体,这个物体离开热气球后将( )A.继续上升一段距离,然后下落B.立即下落C.以原来的速度永远上升D.以上说法部不对3.歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了()A.减小重力,使运动状态保持稳定B.增大速度,使运动状态易于改变C.增大加速度,使运动状态不易变化D.减小惯性,有利于运动状态的改变4.月球表面上的重力加速度地球表面上的1/6,同一个飞行器在月球表面上时与在地球表面上时相比较 ( )A.惯性减小为1/6,重力不变B.惯性和重力都减小为1/6C.惯性不变,重力减小为l/6D.惯性和重力都不变5.关于惯性,下列说法中正确的是( )A、.物体只有在静止时才具有惯性B、运动越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大C、乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故;D、在宇宙飞船内的物体不存在惯性。

6.火车在平直轨道上匀速行驶,门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起,发现仍落回车上原处,这是因为( )A. 人跳起后,车厢内空气给他以向前的力,带着他随同火车一起向前运动B. 人跳起的瞬间,车厢地板给他一个向前的力,推动他随同火车一起向前运动C. 人跳起后,车在继续向前运动,所以人落下后必定偏后一些,只是由于时间很短,偏后距离太小,不明显而已D. 人跳起后直到落地,在水平方向上人和车始终有相同的速度7.人从行驶的汽车上跳下来后容易()A.向汽车行驶的方向跌倒B.向汽车行驶的反方向跌倒C.向汽车右侧跌倒D.向汽车左侧跌倒8.一天,下着倾盆大雨。

某人乘坐列车时发现,车厢的双层玻璃窗内积水了。

生态学第四章思考题第一二节1.自然种群三个基本特征?答:自然种群的三个基本特征如下:○1空间特征,即种群具有一定的分布区域。

○2数量特征,每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)是变动的。

○3遗传特征,种群具有一定能够的基因组成,即系一个基因库,以区别于其他物种,但基因组成同样的是出于变动之中的。

2.种群动态学?研究哪些问题?答:种群动态研究种群数量在时间和空间上的变动规律,即研究下列问题:○1有多少(数量和密度)。

○2那里多那里少(分布)。

怎么变动。

○3(数量变动和扩散迁移)。

○4为什么这样变动(种群调节)。

3. 种群统计学?哪三类指标?答:种群统计学就是种群的出生、死亡、迁移、性比、年龄结构等的统计学研究。

统计学的指标有以下三类:○1种群密度,他是种群的最基本。

○2初级种群参数,包括出生率(natality)、死亡率(mortality)、迁入(immigration)和迁出(emigration)○3次级种群参数,包括性比(sex ratio)、年龄结构(age structure)和种群增长率(growth rate)。

4.种群的内分布型?一般可分为那三类?成群分布的原因?答:种群的内分布型是指组成种群的个体在其生活的空间中的位置状态或布局。

种群的内分布型一般可分为以下三类:○1均匀的(uniform)。

○2随机的(random)。

○3成群的(clumped)。

成群分布的原因:○1资源分布不均匀。

○2植物种子传播方式以母株为扩散中心。

○3动物的集群行为。

5. 种群数量统计的边界如何划分,常用的两种方法是?答:6. 三种生命表的区别?K因子分析?答:(1)三种生命表是指动态生命表、静态生命表、综合生命表。

动态生命表总结的是一组大约同时出生的从出生到死亡的命运。

这样的一组个体叫做同生群,这样的研究叫做同生群分析。

静态生命表是在某一特定时间对种群做一年龄结构的调查资料而编制的,称作静态生命表。

一般用于难以获得动态生命表数据的情况下的补充。

综合生命表是用来描述中种群中各年龄的出生率,它指的是同生群平均每存活个体在该年龄期内所产后代数,这样的生命表称为综合生命表。

(2)K因子分析K因子分析是根据观察连续几年的生命表系列,我们就能看出在哪一时期,死亡率对种群大小的影响最大,从而可判断哪一个关键因子对死亡率K的影响最大,这一技术称为K-因子分析。

7. 存活曲线三个基本类型及其典型的代表生物种群?答:存活率数据通常可用图表示为存活曲线。

存活曲线可分为以下三类:○1I 型:曲线凸型,表示幼体存活率高,而老年个体死亡率高,在接近死亡寿命前得只有少数个体。

如大型哺乳动物和人的存活曲线。

○2II 型:曲线呈对角线型,表示在整个生活期中,有一个较稳定的死亡率。

如一些 鸟类出现的模式。

○3III 型:曲线凹型,表示幼体死亡率很高,如产卵鱼类、贝类和松树的存活模式。

8.解释人口控制的两条途径(用增长率r 的公式)答:控制人口的两条途径是:○1降低R0的值,即使世代净降低,这就要限制每对夫妇的子女数。

○2增大T 的值,可以通过推迟首次生育的时间或晚婚来达到。

9.r 、r m 、和r 0的关系?答:r 是指种群的自然增长率,是种群的实际增长率,用r 来表示。

自然增长率可由出生率和死亡率相减计算出来。

R 0是指世代的净增殖率。

Rm 是指内禀增长率。

它们的关系是:r=lnR0/T10.解释种群连续增长模型(密度无关的含义、简单计算)答:大多数种群都要延续一段时间并且有,就是说在任何时候,种群都存在不同年龄的个体,。

这个情况要用一个连续型种群模型来描述。

涉及微分方程。

假定在很短的时间d 内种群的瞬时出生率为b,,死亡率为a ,种群大小为N,则在无限的环境中种群的瞬时增长率r=b-a ,与它的种群无关。

即:dN/dt = (b=a)N = rN其积分式为: rt t e N N 0=11.简述逻辑斯蒂方程的公式、含义?其曲线常划分为哪几个时期?重要意义的体现。

答:(1)方程的公式:⎪⎭⎫ ⎝⎛-=K N K rN dt dN (2)公式的含义:(3)划分:逻辑斯蒂曲线常划分为5个时期:○1开始期,也可以称之为潜伏期,种群个体数很少,密度增长缓慢。

○2加速期,随着个体数的增加,密度增长逐渐加快。

○3转折期,当个体数达到饱和密度一半(即K/2)时,密度增长最快。

○4减速期,个体数超过K/2以后,密度增长逐渐变慢。

○5饱和期,种群个体达到K 值而饱和。

(4)重要意义:○1是许多两个相互作用模型的基础。

○2是渔业、牧业、林业等领域确定最大持续产量的主要模型。

○3模型中的两个参数r和K,已经成为生物进化对策理论的重要概念。

12.简述种群波动的原因,什么是不规则波动,周期波动?答:(1)种群波动的原因:○1环境的随机变化。

因为随着环境的变化,环境容纳量也会发生相应的变化。

○2时滞或称为延缓的密度制约,在密度变化和密度对出生率和死亡率的影响之间导入一个时滞,在理论种群中很容易产生波动。

○3过度补偿性密度制约,即当种群数量密度上升到一定数量时,存活个体数目将下降。

(2)不规则波动由环境的随机变化导致的小型的短寿命生物数量的不规则变化。

(3)周期性波动在一些情况下,捕食或食草作用导致的延缓的密度制约会造成种群的周期性波动。

名词解释(1)单体生物:由一个受精卵直接发育而来,个体的形态和发育都可以预测的生物称为单个生物。

(2)构件生物:受精卵首先发育成一构建单位,或构建,然后发育成更多的构建,形成分支结构。

(3)种群生态学:研究种群的数量、分布以及种群与其栖息环境中的非生物因素他其他生物种群(如捕食者与猎物)之间的相互作用。

(4)植物建筑学结构:植物重复出现的构建的空间排列,称为建筑学结构:(5)世代时间:是指种群中子代从母体中出生到子代再产子的平均时间。

(6)内禀增长率:当环境无限制(空间、食物和其他有机体在理想条件下) ,稳定年龄结构的种群所能达到的最大增长率。

(7)种群平衡:种群较长时期保持数量稳定,称为种群平衡。

(8)最小可存活种群:种群以一定的概率存活一定时间的最小种群的大小。

(9)生物入侵:人类有意或无意地将某物种带入栖息地,形成分布面积和数量增加,(10)无性系统分株:构建生物各部分之间的连接可能会死亡和腐烂,这样就形成了许多分离的个体,这些个体来自于同一个受精卵并且基因相同,这样的个体被称为无性系分株。

(11)同生群:一组大约同时出生的个体叫同生群。

(12)净增长殖率:是将存活率lx与生殖率mx相乘,并累加起来,即得净增殖率。

(13)种群:是在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。

(14)密度:单位面积(空间)中物种个体的数目。

种群密度由增长率决定。

(15)年龄结构:把每一年龄群体个体的数量描述为一个年龄群对整个种群的比例。

(16)性比:指的是种群中雌雄个体的比例。

第三、四节1、气候学派、生物学派的观点和研究对象有何区别?答:(1)观点:气候学派:认为生物种群主要受对种群增长有利的气候的短暂所限制。

因此,种群从来就没有足够的时间增值到环境容纳量所允许的数量水平,不会产生食物竞争。

生物学派:生物学派主张捕食、寄生和竞争等生物过程对种群调节期决定作用。

另外,也强调食物因素对种群的调节作用。

(2)研究对象:气候学派:气候学派主要研究的对象是昆虫。

生物学派:生物学派狐妖研究的对象是鸟类。

2、举例说明“密度因子”和“非密度因子”的作用。

答:(2)密度制约因子。

3、举例解释“营养恢复学说”。

答:在阿拉斯加的荒漠上,旅鼠的周期数量变动时植食动物与植被间交互作用所导致。

在旅鼠数量很高的年份,食物资源被大量消耗,植被量减少,食物的质和量下降,幼鼠因营养条件恶化而大量死亡,种群数量下降。

植被受其营养因素的恢复及土壤可利用性所调节,植被的质和量逐步恢复,旅鼠种群数量再度回升,周期为3-4年。

种群的调节取决于食物的量,也取决于食物的质。

4、内源性自动调节理论?简述行为、内分、遗传调剂学说的主要观点。

答:(1)内源性自动调节理论:强调种内成员的异质性,特别是各个体之间的相互关系行为、生理和遗传特性上的反应,即强调种内的调节因素。

(2)行为、内分泌,遗传调剂学说的主要观点:○1行为调剂学说:认为社群行为时一种调节种群密度的机制。

社群等级、领域性等行为可能是一种传递有关种群数量的信息,特别是关于资源与种群数量关系的信息。

○2内分泌调节学说:认为,当种群数量上升时,种内个体经受的社群压力增加,加强了对中枢神经系统的刺激,影响了脑垂体和肾上腺的功能,使促生殖激素分泌减少和促肾上腺皮质激素增加。

另外,肾上腺皮质的增生和皮质素分泌的增进,同样会使机体抵抗力减弱,同时相应性激素分泌减少,生殖受到抑制,出身率降低,子宫内胚胎的死亡率增加,育幼情况你不佳,幼体抵抗力降低。

○3遗传调节:认为种群数量的增加,通过自然选择压力和遗传组成的改变,必然为种群数量的减少铺平了道路。

5、典型种群应满足哪些个标准(4个)?答:(1)适宜的生境以离散的斑块形式存在。

(2)即使是最大的局域种群也有灭绝的风险存在。

(3)生境斑块不可过于隔离而阻碍了重新侵占的发生。

(4)各个局域的种群动态不能完全同步。

6、集合种群动态特征表现在哪几方面?答:集合种群动态特征表现为:局域种群的连续周转、局域灭绝和再侵占。

7、论述集合种群的意义与应用。

答:该概念已广泛用于景观生态学、理论生态学和保护生物学等领域,耐用集合种群理论及其观点与模型正在害虫防治、动物保护等实践领域发挥着越来越大的作用。

名词解释第三、四节1、气候学派、生物学派的观点和研究对象有何区别?答:(1)观点:气候学派:认为生物种群主要受对种群增长有利的气候的短暂所限制。

因此,种群从来就没有足够的时间增值到环境容纳量所允许的数量水平,不会产生食物竞争。

生物学派:生物学派主张捕食、寄生和竞争等生物过程对种群调节期决定作用。

另外,也强调食物因素对种群的调节作用。

(2)研究对象:气候学派:气候学派主要研究的对象是昆虫。

生物学派:生物学派狐妖研究的对象是鸟类。

2、举例说明“密度因子”和“非密度因子”的作用。

答:(2)密度制约因子。

3、举例解释“营养恢复学说”。

答:在阿拉斯加的荒漠上,旅鼠的周期数量变动时植食动物与植被间交互作用所导致。

在旅鼠数量很高的年份,食物资源被大量消耗,植被量减少,食物的质和量下降,幼鼠因营养条件恶化而大量死亡,种群数量下降。

植被受其营养因素的恢复及土壤可利用性所调节,植被的质和量逐步恢复,旅鼠种群数量再度回升,周期为3-4年。

种群的调节取决于食物的量,也取决于食物的质。

4、内源性自动调节理论?简述行为、内分、遗传调剂学说的主要观点。

答:(1)内源性自动调节理论:强调种内成员的异质性,特别是各个体之间的相互关系行为、生理和遗传特性上的反应,即强调种内的调节因素。