第十三章p区元素二

- 格式:ppt

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:117

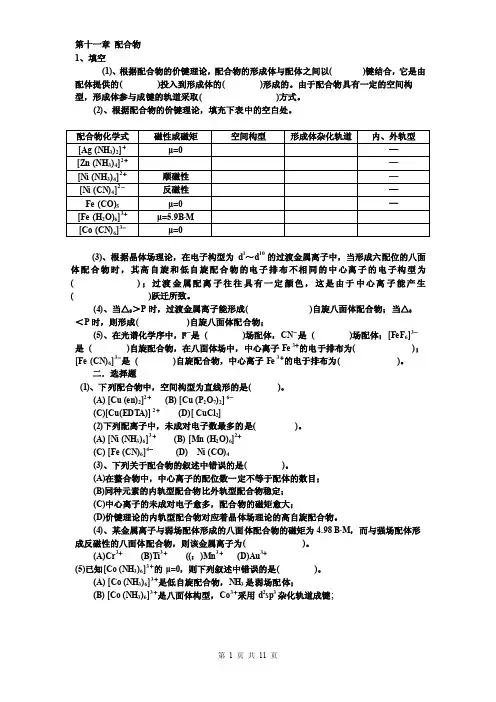

第十一章配合物1、填空(1)、根据配合物的价键理论,配合物的形成体与配体之间以( )键结合,它是由配体提供的( )投入到形成体的( )形成的。

由于配合物具有一定的空间构型,形成体参与成键的轨道采取( )方式。

(2)、根据配合物的价键理论,填充下表中的空白处。

(3)、根据晶体场理论,在电子构型为d1~d10的过渡金属离子中,当形成六配位的八面体配合物时,其高自旋和低自旋配合物的电子排布不相同的中心离子的电子构型为( );过渡金属配离子往往具有一定颜色,这是由于中心离子能产生( )跃迁所致。

(4)、当△0>P时,过渡金属离子能形成( )自旋八面体配合物;当△0<P时,则形成( )自旋八面体配合物;(5)、在光谱化学序中,F-是( )场配体,CN-是( )场配体;[FeF6]3-是( )自旋配合物,在八面体场中,中心离子Fe 3+的电于排布为( );[Fe (CN)6]3-是( )自旋配合物,中心离子Fe 3+的电于排布为( )。

二.选择题(1)、下列配合物中,空间构型为直线形的是( )。

(A) [Cu (en)2]2+(B) [Cu (P2O7)2] 6-(C)[Cu(EDT A)] 2+(D)[ CuCl2](2)下列配离子中,未成对电子数最多的是( )。

(A) [Ni (NH3)6]3+(B) [Mn (H2O)6]2+(C) [Fe (CN)6]4-(D) Ni (CO)4(3)、下列关于配合物的叙述中错误的是( )。

(A)在螯合物中,中心离子的配位数一定不等于配体的数目;(B)同种元素的内轨型配合物比外轨型配合物稳定;(C)中心离子的未成对电子愈多,配合物的磁矩愈大;(D)价键理论的内轨型配合物对应着晶体场理论的高自旋配合物。

(4)、某金属离子与弱场配体形成的八面体配合物的磁矩为4.98 B·M,而与强场配体形成反磁性的八面体配合物,则该金属离子为( )。

(A)Cr3+(B)Ti3+((:)Mn3+(D)Au3+(5)已知[Co (NH3)6]3+的μ=0,则下列叙述中错误的是( )。

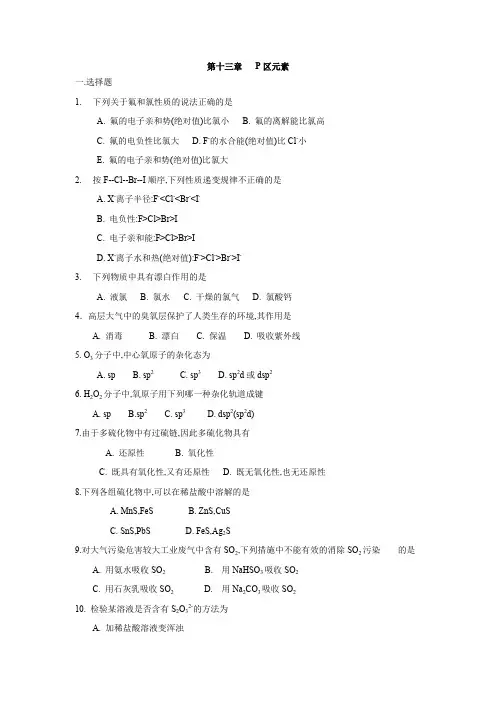

第十三章P区元素一.选择题1.下列关于氟和氯性质的说法正确的是A. 氟的电子亲和势(绝对值)比氯小B. 氟的离解能比氯高C. 氟的电负性比氯大D. F-的水合能(绝对值)比Cl-小E. 氟的电子亲和势(绝对值)比氯大2.按F--Cl--Br--I顺序,下列性质递变规律不正确的是A. X-离子半径:F-<Cl-<Br-<I-B. 电负性:F>Cl>Br>IC. 电子亲和能:F>Cl>Br>ID. X-离子水和热(绝对值):F->Cl->Br->I-3.下列物质中具有漂白作用的是A. 液氯B. 氯水C. 干燥的氯气D. 氯酸钙4.高层大气中的臭氧层保护了人类生存的环境,其作用是A. 消毒B. 漂白C. 保温D. 吸收紫外线5. O3分子中,中心氧原子的杂化态为A. spB. sp2C. sp3D. sp2d或dsp26. H2O2分子中,氧原子用下列哪一种杂化轨道成键A. spB.sp2C. sp3D. dsp2(sp2d)7.由于多硫化物中有过硫链,因此多硫化物具有A. 还原性B. 氧化性C. 既具有氧化性,又有还原性D. 既无氧化性,也无还原性8.下列各组硫化物中,可以在稀盐酸中溶解的是A. MnS,FeSB. ZnS,CuSC. SnS,PbSD. FeS,Ag2S9.对大气污染危害较大工业废气中含有SO2,下列措施中不能有效的消除SO2污染的是A. 用氨水吸收SO2B. 用NaHSO3吸收SO2C. 用石灰乳吸收SO2D. 用Na2CO3吸收SO210. 检验某溶液是否含有S2O32-的方法为A. 加稀盐酸溶液变浑浊B. 加稀盐酸溶液变浑浊且有刺激性气味的气体生成C. 该溶液能使AgBr沉淀溶解D. 加入AgNO3至生成白色沉淀,沉淀颜色由白变黄变棕最后变黑E. 能吸收少量氯气11. 关于离域π键形成条件的叙述,不正确的是A. 在三个或三个以上用σ键联结起来的原子间有可能形成离域π键B. P电子数小于P轨道的两倍C. 成键原子在同一平面上D. 第三周期及其以后的元素不形成离域π键,因为很难发生P—π重叠12.下列单质中与CO是等电子体的是A. NOB. O2C, N2 D. NaH13.下列哪种物质沸点最低A. AsH3B, PH3 C. NH3 D. SbH314.下列哪一组的两种金属遇到冷,浓硝酸都不发生反应(包括钝态)A. Au AgB. Ag CuC. Cu FeD. Fe Al 15.在实验室中,如何存放白磷A. 放在水中B. 放在CS2中C. 放入棕色玻璃瓶D. 放入棕色塑料瓶16.在磷酸二氢钠溶液中加入硝酸银溶液.以下叙述正确的是A. 析出白色AgH2PO4B. 析出黄色Ag2HPO4沉淀C. 析出黄色Ag3PO4沉淀D. 不析出沉淀17.下列酸中,酸性最强的是A. H3PO2B. H3PO4C. H3PO3D. H4P2O718.黑火药的主要成份A. KNO3S CB. NaNO3S CC. KNO3P CD. KNO3S P19.下列物质按氧化性增强的顺序排列正确的是A. H3PO4HNO3H4AsO4HNO2B. H3PO4H4AsO4HNO2HNO3C. H3PO4H4AsO4HNO3HNO2D. H4AsO4H3PO4HNO3HNO220.硼的成键特征是A. 共价性B. 缺电子性C. 多面体性D. 前三者均是21.乙硼烷A. 是强氧化剂B. 是强还原剂C. 很稳定D. 不水解22.下列对硼酸性质的描述不正确的是A, 硼酸是三元酸 B. 硼酸是一元路易斯酸C. 硼酸与多元醇反应,生成配合物,使酸性增强D. 硼酸的溶解度小23.硼酸可缩合成A. 链状或环状多硼酸B. 笼状多硼酸C. 蛛网状多硼酸D. 片层状多硼酸24.下列关于硼酸结构的叙述错误的是A. 硼酸为白色片状晶体,其结构单元为B(OH)3三角形B. 硼原子通过SP3杂化轨道与氧原子成键C. 分子间通过氢键形成接近于六角形的对称层状结构D. 层与层间以范德华力联系25.硼族元素最重要的特征是A. 共价性特征B. 缺电子性特征C. 共价性和缺电子性特征D. 易形成配合物和自身聚合的特征26.从碳到铅,当原子序数增加时,+2氧化态的稳定性A. 增强B. 减弱C. 无变化D. 无法确定27.CO对人体的毒性,源于它的A. 氧化性B. 还原性C. 加合性D. 极性28.CO通过PdCl2溶液生成黑色沉淀,此法可检出CO,此时CO的作用是A. 氧化剂B. 还原剂C. 配位剂D. 催化剂29.碳酸盐的热稳定性主要决定于A. 阳离子的极化力B. 阴离子的变形性C. 晶格能D. 离子键能二.问答题1.写出从海水提取Br2的过程及反应方程式,注明反应条件.2.试讨论氢卤酸的酸性,还原性,热稳定性的变化规律.3.某一金属盐溶液,加入适量Na2CO3生成灰绿色沉淀,再加入H2O2并煮沸,此时溶液呈黄色,冷却并酸化此溶液,再加入H2O2溶液呈蓝色,此蓝色化合物在水中不稳定,在乙醚中较稳定,写出上述各反应的离子方程式.4.在钢铁分析中常用过二硫酸钾的强氧化性来测定钢铁中锰的含量,请写出这一氧化还原方程式.5.为什么在纺织和造纸工业中,常用Na2S2O3消除其中的残余氯,并写出有关反应方程式.6.如何鉴别正磷酸,偏磷酸,焦磷酸7.氟的电子亲合能比氯小,但F2却比Cl2活泼,请解释原因。

北师⼤考研⽆机化学复习题第⼗三章第13 章p 区元素(⼀)⼀、教学基本要求1. 了解p区元素的特点;2. 了解p区元素的存在、制备及⽤途;3. 掌握重点元素硼、铝、碳、硅、氮和磷的单质及其化合物的性质,会⽤结构理论和热⼒学解释它们的某些化学现象;4. 从⼄硼烷的结构了解缺电⼦键和硼烷结构;5. 了解⼀些⽆机材料的制备和⽤途;6.了解惰性电⼦对效应概念及其应⽤。

⼆、要点1.缺电⼦化合物 (Electron-deficient compound)具有共价性的原⼦,若其价电⼦数少于价层轨道数时,这种原⼦称为缺电⼦原⼦。

缺电⼦原⼦以共价键所形成的不具有⼋隅体结构的化合物称作缺电⼦化合物。

如:B原⼦最外层电⼦排布为:2s22p1,有3个价电⼦,但它有四个价层轨道(⼀个3s,三个3p),是缺电⼦原⼦。

当它和卤素原⼦形成BX3时,在中⼼B原⼦外围只能形成三个共⽤电⼦对(6个电⼦),它不是⼋隅结构,这类化合物就是缺电⼦化合物。

2.⾜电⼦化合物 (Electron-precise compound)指所有价电⼦都与中⼼原⼦形成化学键,并满⾜了路易斯结构要求的⼀类化合物。

第14族元素形成⾜电⼦化合物,例如甲烷分⼦CH4 , 分⼦中的键电⼦对数恰好等于形成的化学键数。

3.富电⼦化合物 (Electron-rich compound)指价电⼦对的数⽬多于化学键数⽬的⼀类化合物。

第15族⾄第17族元素形成富电⼦化合物,例如氨分⼦NH3, 4个原⼦结合只⽤了3对价电⼦,多出的两个电⼦以孤对形式存在。

4.稀散元素 (Rare element)⾃然界中不能形成独⽴矿床⽽以杂质状态分散于其他矿物中的元素,如硒、碲、锗、铟、铊等。

可由冶⾦、化⼯作业的各种粉尘、残渣或中间产品中提取。

这些元素在电⼦⼯业、原⼦能⼯业、合⾦材料、电光原材料及催化剂等⽅⾯有重要的⽤途。

5.三中⼼两电⼦键 (Three center two electron bond)它是多中⼼共价键中的⼀种,指三个原⼦共⽤两个电⼦的化学键,中⼼原⼦常为缺电⼦原⼦,例如,硼烷中就存在3e-2c的氢桥键。

大连理工大学《无机化学》自测练习题第十章:固体结构一、判断1、固体物质可以分为晶体和非晶体两类。

............................................................(√)2、仅依据离子晶体中正负离子半径的相对大小即可决定晶体的晶格类型。

. ............................. ............................. ............................. ................................ (×)3、自然界存在的晶体或人工制备的晶体中,所有粒子都是按照一定规律有序排列的,没有任何缺陷。

............................. ............................. ..................................(×)4、在常温常压下,原子晶体物质的聚集状态只可能是固体................................(√)5、某物质可生成两种或两种以上的晶体,这种现象叫做类质多晶现象。

........(×)1、√2、×3、×4、√5、×二、单选题1、下列物质的晶体结构中既有共价键又有大p键和分子间力的是....................(C)(A) 金刚砂;(B) 碘;(C) 石墨;(D) 石英。

2、氯化钠晶体的结构为.... ............................. ......................................................(B)(A) 四面体;(B) 立方体;(C) 八面体;(D) 单斜体。

3、下列各组离子中极化力由大到小的顺序正确的是. .........................................(B)(A) Si4+ > Mg2+ > Al3+ > Na+;(B) Si4+ > Al3+ > Mg2+ > Na+;(C) Si4+ > Na+ > Mg2+ > Al3+;(D) Na+ > Mg2+ > Al3+ > Si4+。

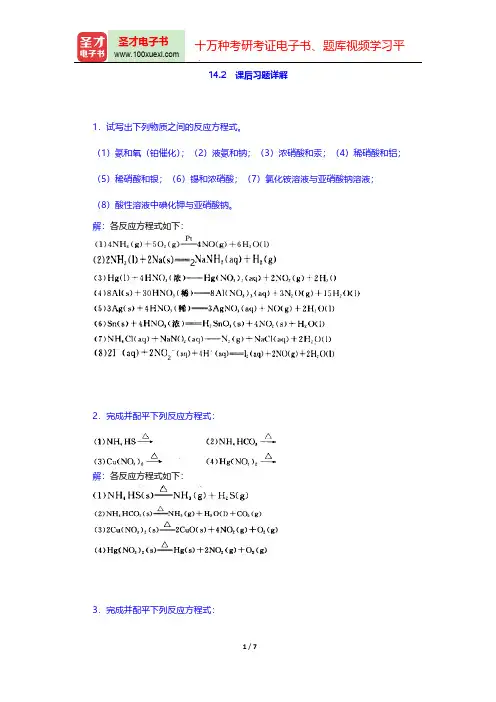

14.1 复习笔记氮族元素包括氮、磷、砷、锑和铋。

氮和磷是非金属元素,砷和锑为准金属,铋是金属元素。

氮族元素形成的化合物主要是共价型的,且原子愈小,形成共价键的趋势愈大。

氮族元素氢化物的稳定性从NH3到BiH3依次减弱,碱性也依次减弱,酸性依次增强。

氮族元素氧化物的酸性随原子序数的递增而递减。

一、氮族元素单质氮主要以单质N2存在于大气中。

磷容易被氧化,主要以磷酸盐形式存在于自然界中。

通常将磷酸钙、沙子和焦炭混合加热至1500 ℃制取白磷。

磷的同素异形体有白磷、红磷和黑磷三种。

白磷化学性质活泼,易氧化,能自燃,有剧毒。

砷、锑和铋主要以硫化物存在于自然界中。

通常将硫化物焙烧得到相应的氧化物,然后用碳还原制备相应的单质。

二、氮族元素化合物1.氮的化合物氮原子的价层电子构型为n s2n p3。

氮能形成氧化值为+3和+5的化合物,其中氮原子大多以共价键与其他元素的原子结合。

(1)氨与铵盐氨分子是极性分子,其构型为三角锥。

氨分子间形成氢键,氨的熔点、沸点在同族元素氢化物中反常地高。

氨的主要反应类型为:①氨作为Lewis碱发生加合反应;②氨分子中的氢被取代;③氨作为还原剂被氧化。

铵盐易溶于水,在水中发生水解反应,与强碱作用并加热生成氨。

固体铵盐受热分解的规律为:挥发性酸的铵盐(如(NH4)2CO3等)分解为氨和相应的酸;不挥发性酸的铵盐(如(NH4)3PO4等)分解为氨和相应的酸或酸式盐;氧化性酸的铵盐(如(NH4)2Cr2O7等)分解为氮气等产物。

(2)氮的氧化物、含氧酸及其盐氮可以形成多种氧化值的氧化物:N2O,NO,N2O3,NO2,N2O4,N2O5等。

它们的热稳定性较差。

NO易被O2氧化为NO2,NO用于制取硝酸和硝酸盐。

①亚硝酸:亚硝酸是弱酸,很不稳定,易分解;亚硝酸盐一般易溶于水,碱金属、碱土金属的亚硝酸盐热稳定性较高。

在酸性溶液中亚硝酸盐具有氧化性。

NO2-中,氮原子与氧原子形成σ键,还形成一个三中心四电子的大π键。

第十三章过渡元素13-1 过渡元素概述广义的过渡元素是指长式周期表中从ⅢB族到ⅡB的所有元素。

它们在长式周期表中位于s区元素和p区元素之间,因而称为过渡元素。

过渡元素单质都是金属,共分为四个系列。

第一过渡系:Sc→Zn;第二过渡系Y →Cd ;第三过渡系Lu →Hg;第四过渡系Lr→Uub。

13-1-1 过渡元素原子的特征一、价层电子构型为n-1)d1-10n s1-2。

二、原子半径变化规律1.过渡元素原子半径一般比同周期主族元素小2.同一周期元素从左到右原子半径缓慢减小,到铜族前后又稍增大。

3.同族元素从上往下原子半径增大,但五、六周期(除ⅢB)外由于镧系收缩使其同族元素原子半径十分接近,导致其元素性质相似。

13-1-2 单质的物理性质1.过渡金属外观多呈银白色或灰白色,有光泽。

2. 除钪和钛属轻金属外,其余均属重金属。

3.数过渡金属(ⅡB族元素除外)的熔点、沸点高,硬度大。

13-1-3 金属活泼性过渡金属在水溶液中的活泼性,可根据标准电极电势来判断。

1.第一过渡系金属,除铜外,Eθ(M2+/M)均为负值,其金属单质可从非氧化性酸中置换出氢。

2. 同一周期元素从左向右过渡,总的变化趋势是Eθ(M2+/M)值逐渐变大,其活泼性逐渐减弱。

3.同族元素(除Sc分族外)自上往下金属活泼性降低。

13-1-4 氧化数过渡元素除最外层s电子可以成键外,次外层d电子也可以部分或全部参加成键,所以过渡元素的特征之一是具有多种氧化数。

1.期从左到右,元素最高氧化数升高, ⅦB后又降低。

2.从上往下,高氧化数化合物稳定性增加3.过渡元素可形成氧化数为0、-1、-2、-3的化合物.13-1-5 非整比化合物过渡元素的另一个特点是易形成非整比(或称非化学计量)化合物。

13-1-6 化合物的颜色过渡元素所形成的配离子大都显色,这主要与过渡元素离子的d轨道未填满电子有关。

其中d0、d10构型的离子无色。

13-1-7 配合性和催化性一、元素容易形成配合物。

第十三章 p区元素(一)13.1 p区元素概述p区元素包括周期系中ⅢA---ⅦA及希有气体元素,这些元素的最外层分别有2个s电子和1--6个p电子。

p区元素具有以下特点:1、价电子层结构通式为ns2np1--6。

2、非金属向金属过渡。

同一主族,从上到下,原子的最外层电子数相同,原子半径逐渐增大,而有效核电荷只是略有增加,获得电子能力逐渐下降,因此,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。

这种变化规律在p区ⅢA---ⅦA族中显得突出明显。

这几族元素每族都是从1个典型的非金属元素开始过渡到一个典型金属元素结束。

3、第一横排元素不规则性。

各族的第一个元素,主要指F, O, N, C,它们在本族元素的性质递变上有反常表现。

其主要原因是:(1)原子半径特别小。

(2)电负性明显地大。

3无法动用d轨道。

表现为1)F, O, N同H形成的化合物中易形成氢键。

(2)配位数小。

(3)单键键能反常地小。

这是因为当两个F, O, N原子靠近组成单键时, 它们原子外层上还有未键合的孤对电子,原子间距离小时,这些孤对电子间将产生明显的排斥作用,弱化了单键,这种现象也称为孤对电子的排斥效应。

4、中间横排元素的不规则性。

从第四周期始,p区元素次外层不再是8个电子,而是18个电子,多了10个3d电子,这样使的第四周期的p区元素的有效核电荷显著增大,对核外电子的吸引力增强,造成同族内原子半径、电负性、电离能、φ等的递变出现不规则性,变的缓慢甚至发生逆转现象。

例:ⅢA族原子半径电负性第一至第三电离能之和(埃)(kJ/mol)B 0.82 2.01 6888Al 1.18 1.47 5140Ga 1.26 1.82 5520In 1.44 1.49 5084Tl 1.48 1.44 5438中间横排元素的不规则性,是由元素在周期表中的排列位置以及电子层构型的特殊性所造成。

5、氧化值。

大多数p区元素具有多种氧化值,其最高正氧化值等于其最外层电子数,等于其族数。