第5章_ 基于案例的推理讲解

- 格式:ppt

- 大小:748.00 KB

- 文档页数:60

第1篇一、引言推理是法律案件中不可或缺的环节,它关乎案件的真相大白,关乎法律的公正执行。

在众多法律案例中,推理贯穿始终,成为解开案件谜团的钥匙。

本文将以“张三故意杀人案”为例,探讨法律案例中的推理艺术。

二、案情简介张三,男,25岁,无业。

某日,张三因与邻居李四发生争执,怀恨在心。

一日,张三趁李四不备,持刀将其刺伤,致其死亡。

案发后,张三潜逃,后被公安机关抓获。

三、侦查过程1. 现场勘查:侦查人员到达现场后,发现李四躺在血泊中,身边有一把血迹斑斑的匕首。

现场附近没有发现张三的踪迹。

2. 证人调查:侦查人员对李四的亲朋好友进行走访,发现张三曾因琐事与李四发生过争执,且关系恶化。

3. 抓捕嫌疑人:根据证人提供的线索,侦查人员发现张三曾于案发当天下午出现在现场附近。

随后,侦查人员将其抓获。

四、法庭审理1. 张三对自己的犯罪行为供认不讳,称因与李四发生争执,一时冲动将其刺伤。

2. 公诉机关认为,张三故意伤害李四致其死亡,其行为构成故意杀人罪。

3. 辩护律师提出,张三有自首情节,且系初犯、偶犯,请求从轻处罚。

五、推理过程1. 现场勘查推理:侦查人员根据现场勘查发现,李四被刺伤后,匕首仍在现场,说明凶手在行凶后并未逃离现场。

结合证人调查结果,侦查人员推断凶手为张三。

2. 证人调查推理:证人提供的信息表明,张三与李四关系恶化,有作案动机。

侦查人员进一步调查发现,张三曾因琐事与李四发生过争执,这为张三的犯罪动机提供了佐证。

3. 物证推理:匕首上的血迹与张三的血型相符,进一步证实了张三为凶手。

4. 时间线推理:根据证人提供的线索,张三在案发当天下午出现在现场附近,结合侦查人员掌握的线索,推断张三有作案时间。

5. 自首情节推理:辩护律师提出张三有自首情节,但根据侦查人员掌握的证据,张三在案发后并未主动投案自首,而是在被公安机关抓获后供述罪行。

六、判决结果法庭审理后,认为张三故意伤害李四致其死亡,其行为构成故意杀人罪,依法判处张三无期徒刑。

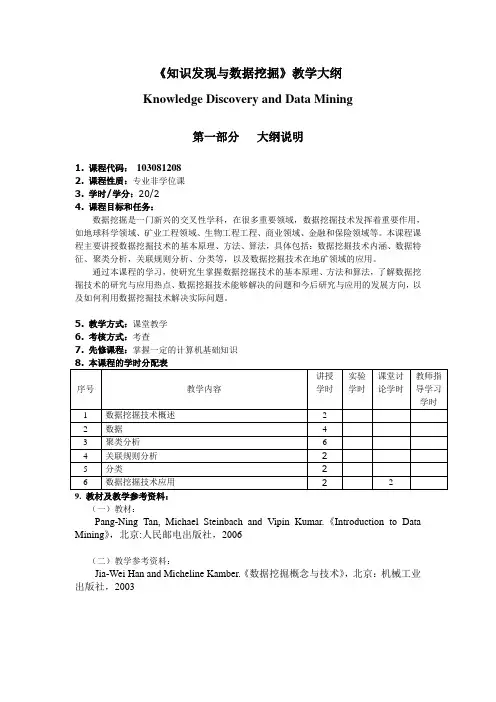

《知识发现与数据挖掘》教学大纲Knowledge Discovery and Data Mining第一部分大纲说明1. 课程代码:1030812082. 课程性质:专业非学位课3. 学时/学分:20/24. 课程目标和任务:数据挖掘是一门新兴的交叉性学科,在很多重要领域,数据挖掘技术发挥着重要作用,如地球科学领域、矿业工程领域、生物工程工程、商业领域、金融和保险领域等。

本课程课程主要讲授数据挖掘技术的基本原理、方法、算法,具体包括:数据挖掘技术内涵、数据特征、聚类分析,关联规则分析、分类等,以及数据挖掘技术在地矿领域的应用。

通过本课程的学习,使研究生掌握数据挖掘技术的基本原理、方法和算法,了解数据挖掘技术的研究与应用热点、数据挖掘技术能够解决的问题和今后研究与应用的发展方向,以及如何利用数据挖掘技术解决实际问题。

5. 教学方式:课堂教学6. 考核方式:考查7. 先修课程:掌握一定的计算机基础知识9. 教材及教学参考资料:(一)教材:Pang-Ning Tan, Michael Steinbach and Vipin Kumar.《Introduction to Data Mining》,北京:人民邮电出版社,2006(二)教学参考资料:Jia-Wei Han and Micheline Kamber.《数据挖掘概念与技术》,北京:机械工业出版社,2003第二部分教学内容和教学要求第一章数据挖掘概述1.1 教学目的与要求重点讲解数据挖掘的起源、数据挖掘过程与功能,以及面临的主要问题。

1.2 教学内容理解和掌握数据挖掘的基本概念、数据挖掘过程以及数据挖掘功能;了解数据挖掘的应用和面临的问题;重点是对数据挖掘能够解决的问题和解决问题思路有清晰的认识。

1.2.1 什么是数据挖掘数据挖掘(Data Mining)就是从大量的、不完全的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐含在其中的、事先不知道的但又是潜在有用的信息和知识的过程。

思维力第5讲二难推理应知:二难推理是一种演绎推理,有构成式和破坏式两种类型。

应会:使用二难推理。

1.二难推理二难推理是一种演绎推理,它也称为假言选言推理。

例1美国的第任总统林肯早年当律师时曾替一名蒙冤的青年辩护,挽救了这位青年的性命,从而成了当时美国最孚众望的律师。

当时,一个名叫阿姆斯特朗的青年被人诬告谋财害命,诬告者(原告)收买的证人硬说亲眼见到被告阿姆斯特朗作案。

被告蒙冤,有口难辨,眼看就要被定死罪了。

林肯知道后,仔细研究了全部案卷,调查了现场,掌握了全部事实,然后要求开庭复审,由他担任被告的辩护律师。

复审时,证人再次当众确认,10月18日晚上11时,它在草堆后面亲眼见到被告在草堆西边离草堆二三十米处的大树旁作案。

因为月光照在被告脸上,所以它看清了作案人是阿姆斯特朗作案。

林肯问证人:“10月18日是上弦月,晚上11时月亮已经下山了,对此你作何解释?”证人:“那可能是我把时间搞错了,当时时间可能还不到11时。

”林肯:“好,就算当时还有月光,请大家注意证人和被告当时所处的位置,被告人在证人的西边,月亮也在西边。

假设被告面对证人,因为月光只能照到被告的后脑勺,证人是不能借着月光看请被告的脸的;假设被告脸上有月光,那么被告是背对证人,证人也不可能看请被告的脸,那么请问证人,这应作何解释?”证人:“这……这……”点评:此例是破坏式的二难推理。

例2古希腊有个国王,想把一批囚徒处死。

于是国王让每个囚徒说一句可以马上验证真假的话,如果囚徒说的是真话,就处绞刑;如果说的是假话,就砍头。

结果前面的囚徒不是被绞死就是被砍头。

当轮到有一个囚徒说话时,他说:“今天我要被砍头。

”这句话使国王左右为难,如果把他砍头,那么他说的就是真话,而说真话是要处绞刑的;如果把他处绞刑,那么他说的就是假话,而说假话是要砍头的。

不论是绞死他还是砍他的头,结果都是国王说话不算话。

没有办法,只好把这个囚徒给放了。

点评:此例是构成式的二难推理。

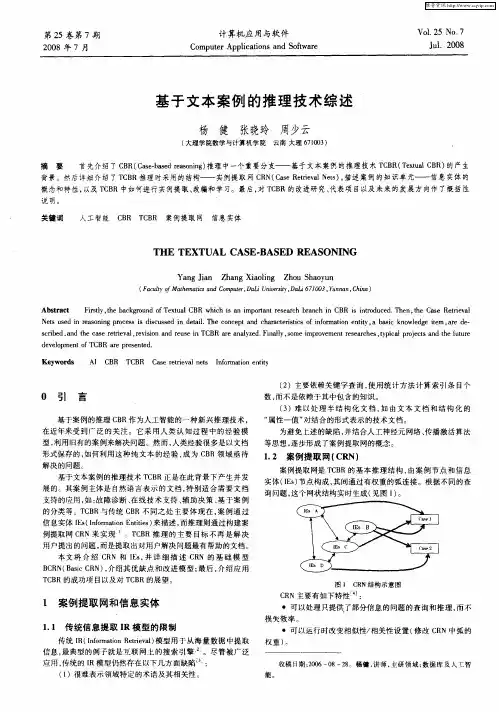

Science &Technology Vision 科技视界0引言采购贯穿了汽车行业研发生产的整个生命周期,而且汽车行业对供采购零件质量要求高,采购数量庞大,动则采购金额高达数亿元人民币。

据研究一辆车的采购成本(包括原材料和零部件)约占一辆车本钱的80%。

由此可见采购对汽车行业的影响之大,它将直接影响着汽车的定价和企业的利润及市场。

为了降低成本,加强市场竞争力,企业必须制定完善的采购策略,发展良好的供应商关系及供应链。

而基于案例推理的采购决策方法可以通过重用以前采购案例进行分析决策,使得企业以最透明的方式选择最优供应商,最终帮助企业在经济全球化和信息网络技术高速发展的市场竞争中赢得先机。

1基于案例推理基本思想基于案例推理(Case-based reasoning,简称CBR)是近年来人工智能领域中兴起的一项重要的推理技术。

最早由耶鲁大学的Schanl 教授在1982年出提出,经过三十多年的发展,目前CBR 已成为人工智能与专家系统的一种非常重要的推理技术,广泛应用于许多领域如医学诊断、海洋搜救、法律诉讼等,并取得了很好的效果。

CBR 的核心思想是把人们过去的经验和知识进行结构化存储,并根据存储的结果进行相应的判断与推理。

在CBR 中把当前所面临的问题或情况称为目标案例(Target Case),而把记忆的问题或情况称为源案例(Base Case)。

简单地说,就是由目标案例的提示而获得记忆中的源案例,并且通过源案例来指导目标案例求解的一种策略。

案例推理中知识表示是以案例为基础,案例的获取比规则获取要容易,大大简化知识获取。

对过去的求解结果进行重用,而不是再次从头推导,可以提高对新问题的求解的效率。

CBR 作为增量式的学习方法,为人们解决问题提供了一种循环认知模型。

国内外学者在认知科学、心理学、逻辑学等研究的基础上,提出多种CBR 模型。

但其基本的推理步骤可以归纳为4R 循环。

即案例检索(Retrieve)、案例重用(Reuse)、案例修改(Revise)和案例保存(Retain)。

第1篇引言法律逻辑学是法学领域的一个重要分支,它研究法律推理、论证、证据评价等方面的逻辑问题。

在法律实践中,逻辑学知识对于法官、律师、检察官等法律工作者来说至关重要。

本教程将通过案例分析的方式,帮助读者理解和应用法律逻辑学的基本原理。

第一章法律逻辑学概述第一节法律逻辑学的定义与作用法律逻辑学是研究法律思维、法律论证和法律推理的学科。

它通过逻辑学的原理和方法,对法律问题进行逻辑分析和评价,从而提高法律工作的科学性和严谨性。

第二节法律逻辑学的研究内容1. 法律推理:包括演绎推理、归纳推理、类比推理等。

2. 法律论证:研究法律论点的提出、论证方法和论证结构。

3. 证据评价:对证据的真实性、关联性和合法性进行评价。

4. 法律规则和原则的逻辑结构。

第二章法律推理案例分析第一节案例一:演绎推理【案例背景】甲因故意伤害罪被起诉,法院审理后认为甲的行为构成故意伤害罪,判处有期徒刑三年。

【案例分析】1. 法律规则:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2. 演绎推理:甲的行为符合故意伤害罪的构成要件,因此甲的行为构成故意伤害罪。

第二节案例二:归纳推理【案例背景】某市连续发生多起入室盗窃案,警方通过调查发现,犯罪嫌疑人的作案手法和作案地点存在相似之处。

【案例分析】1. 法律规则:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,盗窃公私财物的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2. 归纳推理:根据已发生的盗窃案件,警方推断犯罪嫌疑人的作案手法和作案地点具有相似性,因此可以推测犯罪嫌疑人的身份和作案目的。

第三章法律论证案例分析第一节案例一:论证方法【案例背景】乙因合同纠纷起诉甲,乙提出甲违反合同约定,要求甲支付违约金。

【案例分析】1. 论证方法:乙采用事实论证和规范论证。

2. 事实论证:乙提供证据证明甲违反了合同约定。

3. 规范论证:乙引用《中华人民共和国合同法》关于违约责任的规定,证明甲应支付违约金。

第1篇第一章:引言一、法律逻辑学概述法律逻辑学是研究法律推理和论证规律的科学,它以法律现象为研究对象,运用逻辑学的理论和方法,揭示法律推理的规律和特点。

在法律实践中,法律逻辑学对于法官、律师、检察官等法律工作者具有重要的指导意义。

二、案例分析在法律逻辑学中的应用案例分析是法律逻辑学中的一种重要方法,通过对具体案例的分析,可以揭示法律推理的规律,提高法律工作者的逻辑思维能力。

本教程旨在通过案例分析,帮助读者掌握法律逻辑学的应用方法。

三、教程结构本教程分为六个章节,分别为:第一章:引言第二章:法律推理的基本概念第三章:法律论证的基本概念第四章:案例分析的方法与技巧第五章:案例分析实例第六章:总结与展望第二章:法律推理的基本概念一、法律推理的定义法律推理是指在法律领域内,运用逻辑方法对法律事实进行判断、解释、论证的过程。

法律推理是法律适用的基础,也是法律逻辑学研究的核心。

二、法律推理的种类1. 演绎推理:从一般到特殊的推理,即从法律规定推导出具体案件的结论。

2. 归纳推理:从特殊到一般的推理,即从具体案例推导出一般法律规则。

3. 类比推理:通过比较两个相似案例,推断出相同或相似的法律结论。

4. 演绎归纳推理:结合演绎推理和归纳推理,先从法律规定推导出具体案件结论,再从具体案例推导出一般法律规则。

三、法律推理的规则1. 逻辑一致性:法律推理过程中,前提和结论之间要保持一致性。

2. 逻辑有效性:法律推理要遵循逻辑规则,确保推理过程的正确性。

3. 逻辑严密性:法律推理要严密,避免出现逻辑漏洞。

第三章:法律论证的基本概念一、法律论证的定义法律论证是指在法律领域内,运用逻辑方法对法律问题进行论证、辩驳的过程。

法律论证是法律推理的重要组成部分,也是法律逻辑学研究的核心。

二、法律论证的种类1. 正当性论证:证明法律行为或法律规则是合理的、正当的。

2. 合理性论证:证明法律行为或法律规则是合理的、有根据的。

3. 有效性论证:证明法律行为或法律规则是有效的、可执行的。

第1篇一、案情简介原告张三与被告李四系邻居关系,双方于2010年共同投资建设一栋房屋。

2013年,房屋建成后,双方因房屋产权归属发生纠纷。

张三主张房屋产权归其所有,李四则认为房屋产权应归双方共有。

双方协商未果,遂诉至法院。

二、法律问题本案涉及的主要法律问题是:房屋产权的归属。

三、法律推理(一)事实认定1. 双方共同投资建设房屋,房屋建成后,双方未签订任何书面协议,也未办理房屋产权登记。

2. 双方居住在房屋内,共同承担房屋的日常维护费用。

3. 双方对房屋产权归属存在争议。

(二)法律适用1. 根据《中华人民共和国物权法》第九条的规定:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。

动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。

”2. 根据《中华人民共和国物权法》第一百零三条的规定:“共有财产,由共有人共同享有所有权。

”3. 根据《中华人民共和国物权法》第一百零四条的规定:“当事人对共有财产的份额有约定的,按照约定;没有约定的,按照共有财产的实际价值确定。

”(三)法律推理过程1. 首先,根据《中华人民共和国物权法》第九条的规定,房屋产权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。

本案中,双方未办理房屋产权登记,因此房屋产权的设立未完成。

2. 其次,根据《中华人民共和国物权法》第一百零三条的规定,共有财产由共有人共同享有所有权。

本案中,双方共同投资建设房屋,未签订书面协议,也未办理房屋产权登记,因此房屋产权应归双方共有。

3. 再次,根据《中华人民共和国物权法》第一百零四条的规定,当事人对共有财产的份额有约定的,按照约定;没有约定的,按照共有财产的实际价值确定。

本案中,双方未对房屋产权份额进行约定,因此应按照共有财产的实际价值确定。

4. 最后,结合本案事实,双方共同投资建设房屋,共同居住、共同承担房屋的日常维护费用,且对房屋产权归属存在争议。

根据《中华人民共和国物权法》的规定,房屋产权应归双方共有。

第1篇一、引言法律推理是法律实践中不可或缺的一种思维方式,它是指法律人在解决法律问题时,运用逻辑思维,结合法律规定和事实,得出法律结论的过程。

法律推理的正确与否直接关系到案件的公正处理。

本文将以一个案例为例,对案件法律推理进行详细解析。

二、案例背景某市发生一起故意杀人案,被害人系一名年轻女性。

犯罪嫌疑人刘某与被害人系同事关系,因工作矛盾,刘某怀恨在心。

一日,刘某趁被害人独自加班之际,将其杀害。

案发后,刘某主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实。

三、法律推理过程1. 确定法律问题本案的法律问题在于刘某的行为是否构成故意杀人罪,以及其是否可以从轻或减轻处罚。

2. 收集证据(1)刘某的供述:刘某主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实。

(2)证人证言:同事甲证明刘某曾因工作矛盾与被害人发生争执。

(3)现场勘查:现场勘查发现被害人死于刀伤,且死因明确。

(4)法医鉴定:法医鉴定证明被害人的死亡与刘某的犯罪行为有直接因果关系。

3. 分析法律依据(1)故意杀人罪:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。

(2)自首:根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,可以从轻或者减轻处罚;其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

4. 法律推理(1)刘某的行为是否构成故意杀人罪?根据法律规定,故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。

在本案中,刘某因工作矛盾,怀恨在心,故意杀害被害人,其行为符合故意杀人罪的构成要件。

因此,刘某的行为构成故意杀人罪。

(2)刘某是否可以从轻或减轻处罚?根据法律规定,自首可以从轻或减轻处罚。

在本案中,刘某主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实,符合自首的条件。

因此,刘某可以从轻或减轻处罚。

四、案件法律推理解析1. 法律推理的方法本案中,法律推理主要采用了演绎推理和归纳推理两种方法。

第1篇一、案例背景2018年,我国某市发生了一起交通肇事逃逸案。

受害人王某被一辆黑色轿车撞倒后,肇事司机驾车逃离现场。

王某被送往医院抢救无效死亡。

经过警方调查,发现肇事司机为李某,李某曾因交通肇事逃逸被处罚过一次。

事故发生后,王某的家属将李某及保险公司告上法庭,要求赔偿。

二、法律推理过程1. 事实认定首先,法官需要认定案件的事实。

根据警方调查和证据,确认李某驾车撞倒王某,且逃离现场的事实。

2. 法律适用其次,法官需要确定适用的法律规范。

本案涉及《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国道路交通安全法》。

3. 法律推理(1)确定侵权责任根据《中华人民共和国侵权责任法》第十六条,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

李某在驾驶过程中撞倒王某,构成侵权行为。

(2)确定赔偿范围根据《中华人民共和国侵权责任法》第十九条,侵权人应当承担因侵权行为造成的损失。

王某的家属要求赔偿医疗费、丧葬费、精神损害赔偿等。

(3)确定赔偿数额根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条,机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。

超过责任限额的部分,由机动车使用人承担赔偿责任。

本案中,李某的车辆已投保交强险,保险公司应在责任限额内赔偿。

4. 法律判决综合以上法律推理,法院判决李某承担侵权责任,赔偿王某家属医疗费、丧葬费、精神损害赔偿等损失。

保险公司赔偿交强险责任限额内的损失。

三、法律推理的意义1. 保障当事人合法权益通过法律推理,法官能够准确判断案件事实,适用相应的法律规范,确保当事人合法权益得到保障。

2. 维护社会公平正义法律推理有助于消除偏见和主观因素,确保案件判决公正,维护社会公平正义。

3. 促进法治建设法律推理是法治建设的重要组成部分。

通过运用法律推理,可以提高司法效率,树立司法权威,推动法治进程。

四、总结法律推理是法律实践中的重要环节。

在实际案例中,法官通过运用法律推理,准确判断案件事实,适用相应的法律规范,确保当事人合法权益得到保障,维护社会公平正义。

第1篇一、案例背景某市某区人民法院受理了一起故意伤害案件。

被告人张某与被害人李某系同村村民,因土地纠纷产生矛盾。

一天,张某酒后持刀将李某刺伤,李某经抢救无效死亡。

案件发生后,张某被公安机关逮捕,后被检察机关以故意伤害罪提起公诉。

二、法律推理过程1. 事实认定首先,根据案件事实,张某酒后持刀将李某刺伤,李某经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定:“故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

”2. 法律适用根据案件事实,张某的行为构成故意伤害罪。

在法律适用方面,需要考虑以下因素:(1)故意伤害罪的主观方面:张某在实施犯罪行为时,明知自己的行为会伤害他人身体,仍然放任这种结果的发生,具有故意伤害的犯罪故意。

(2)故意伤害罪的客观方面:张某酒后持刀将李某刺伤,导致李某死亡,其行为符合故意伤害罪的构成要件。

(3)刑法规定:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

3. 法律推理根据上述法律适用分析,我们可以进行如下法律推理:(1)张某的行为构成故意伤害罪。

(2)根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定,张某应当承担刑事责任。

(3)根据张某的行为情节,应当判处有期徒刑。

三、案例解析1. 法律推理的合理性在本案中,法律推理过程是合理的。

首先,根据案件事实,张某的行为符合故意伤害罪的构成要件。

其次,在法律适用方面,考虑了故意伤害罪的主观方面、客观方面以及刑法规定。

最后,根据法律推理得出的结论,张某应当承担刑事责任。

2. 法律推理的严谨性在本案中,法律推理过程严谨。

第1篇一、案情简介张三,男,25岁,某市居民。

2022年3月15日,张三因盗窃被公安机关抓获。

经调查,张三于3月10日深夜,潜入邻居李四家中,盗走现金5000元及一部价值3000元的手机。

张三对其盗窃行为供认不讳,但声称其是出于生活所迫,并非故意犯罪。

二、法律依据1. 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条:盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2. 《中华人民共和国刑法》第六十七条:犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。

对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。

其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

三、推理过程1. 事实认定- 张三实施了盗窃行为,盗窃了李四的现金和手机,数额共计8000元,属于数额较大。

- 张三承认盗窃行为,并供认不讳,属于自首。

2. 法律适用- 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,张三的行为构成盗窃罪。

- 根据《中华人民共和国刑法》第六十七条,张三具有自首情节。

3. 量刑分析- 张三的盗窃行为属于数额较大,且具有自首情节,应当从轻或者减轻处罚。

- 考虑到张三的年龄、犯罪情节、悔罪表现等因素,可以对其从轻处罚。

4. 判决- 根据以上分析,法院依法判决张三犯盗窃罪,判处有期徒刑一年,并处罚金5000元。

四、推理结论本案中,法院通过对案件事实的认定、法律依据的适用以及量刑分析,最终做出了公正的判决。

以下是具体的推理结论:1. 张三的行为构成盗窃罪,符合《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定。

2. 张三具有自首情节,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以从轻或者减轻处罚。

3. 考虑到张三的犯罪情节、悔罪表现等因素,法院对其从轻处罚,判处有期徒刑一年,并处罚金5000元。

第1篇一、引言案例推理作为一种重要的法律推理方法,在司法实践中具有广泛的应用。

本文以一起盗窃案为例,探讨案例推理在法律案件中的应用,分析其优势与局限性,以期为我国法律实践提供参考。

二、案例背景某市某区人民法院受理了一起盗窃案。

被告人王某因生活所迫,盗窃了邻居李某价值人民币1万元的财物。

案发后,王某主动投案,并退还了部分赃款。

经法院审理,认为王某的行为构成盗窃罪,但鉴于其有自首情节,且已退还部分赃款,故对其从轻处罚。

三、案例推理过程1. 确定待决案件事实本案中,待决案件事实为王某是否构成盗窃罪,以及如何确定其刑事责任。

2. 确定相关案例事实在盗窃罪领域,我国刑法及相关司法解释已形成一系列案例。

如《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》等。

3. 分析案例事实与待决案件事实的相似性本案中,王某的行为符合盗窃罪的构成要件,即非法占有他人财物,且具有非法性、公开性和严重性。

同时,王某主动投案,并退还部分赃款,具有自首情节。

4. 案例推理结论根据相关案例,本案中王某的行为构成盗窃罪。

但由于其具有自首情节,且已退还部分赃款,故对其从轻处罚。

四、案例推理的优势与局限性1. 优势(1)提高司法效率。

案例推理可以借鉴以往案例的经验,为法官提供参考,提高案件审理效率。

(2)保证案件质量。

案例推理有助于法官在审理案件时,遵循法律原则和司法解释,确保案件质量。

(3)促进法律适用统一。

案例推理有助于法官在审理类似案件时,保持法律适用的一致性。

2. 局限性(1)案例不具有普遍性。

案例只是特定时间、特定地域、特定案件的事实,不能代表所有同类案件。

(2)案例推理可能受到主观因素的影响。

法官在审理案件时,可能受到个人价值观、情感等因素的影响,导致案例推理结果偏离事实。

(3)案例推理可能存在法律漏洞。

由于案例的局限性,法官在审理案件时可能发现法律漏洞,需要结合具体案情进行解释。

五、结论案例推理作为一种重要的法律推理方法,在司法实践中具有广泛的应用。