第四讲、辛亥运动中的国人办报热潮

- 格式:pptx

- 大小:5.59 MB

- 文档页数:64

清末民初:三次办报高潮(1874~1919)一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

戊戌变法:第一次办报高潮(每年40种) 1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”,为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点:1、数量多2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点:1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论3、新闻编辑工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献:1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

国人三次办报高潮总结国人三次办报高潮总结清末民初:三次办报高潮一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段: 1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”; 2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊”。

戊戌变法:第一次办报高潮 (每年40种)1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”。

为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点: 1、数量多 2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点:1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论 3、新闻xx工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献:1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮历史背景中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

一、戊戌变法:第一次办报高潮从甲午战争到戊戌变法,维新派在全国创办学会30多个,创办报刊50多种,开设学校50多所。

1895,康有为与梁启超主办《万国公报》(双日刊)——维新派的第一张报纸,后应李提摩太的要求而改为《中外纪闻》(双日刊)——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》(五日刊)。

1)《时务报》(旬刊)1896,著名的《时务报》在上海创刊。

梁启超时年23岁,由于其政论,“自通都大邑,下至僻壤穷陬,无不知有新会梁氏者”,“举国趋之,如饮狂泉”。

创刊之初,每期发行4千份,后最高达到1万7千份,成为当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

2)“时务文体”“时务文体”,又称“报章文体”、“新文体”等,是以《时务报》上梁启超的文章为标志的一种报刊论说文体。

梁启超在其《清代学术概论》里,概括了这种文体的三个特征:a“纵笔所至,略不捡束”;b“务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法”;c“笔锋常带感情”。

3)变法流产与流亡报刊《清议报》(旬刊))1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

业务方面颇多改进,记者、党报、机关报等名目均源于该报。

梁启超的《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,强调耳目喉舌的功能,提出衡量报刊优劣的四条标准——宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

4)《新民丛报》(半月刊)1902创刊,告别线装书形式,改用白报纸印刷。

第四章辛亥革命及民国初年的新闻传播戊戌政变后,由于清政府的镇压,无论是康有为、梁启超的维新派,还是孙中山领导的革命派,都被迫流亡海外,国人办报的第一次高潮被封建专制势力残酷扼杀。

孙中山等新兴的资产阶级民主革命者并没有因此而退出历史舞台,他们在国外继续活动,创办报刊宣传民主革命主张。

辛亥革命时期掀起了国人办报的第二次高潮。

由于上海独特的地理位置以及与宁波的地缘关系和扎实的办报基础,一批留学归来的青年学生也把上海作为进行革命宣传的舆论阵地,并以此影响国内革命,创办过《天铎报》等宣传革命思想的报刊。

继而,一批具有资产阶级民主革命思想的青年在宁波也创办了如《武风鼓吹》等宣传革命思想的报刊,为推翻清政府的腐朽统治作着积极的舆论工作。

同时还涌现出陈屺怀、陈布雷这样的优秀办报人才。

第一节在上海创办的《天铎报》辛亥革命前,一群留学国外的宁波青年学生早年受到孙中山民主革命思想的影响,回到国内后,首先在上海揭起了反清反帝的舆论大旗,唤起了身处东海的宁波人的爱国意识和反清斗志。

他们的革命行动与舆论宣传为辛亥革命中宁波的光复做了积极的舆论准备。

陈屺怀、钟期光、洪佛矢、虞和钦于1903年以宁波旅沪同乡会的名义在上海创办的《宁波白话报》虽称不上完全的资产阶级政党报刊,但也是带有近代资产阶级启蒙性质的进步报刊。

宗旨虽曰“开通宁波之民智,联合同乡之感情”,但在具体的办报实践中却远远超出这一范围,刊登了一些具有明显反帝反清思想的文章。

陈屺怀于1910年加入中国同盟会,其时孙中山领导的资产阶级民主革命渐趋高涨。

同盟会已在上海创办多种颇有影响的革命报刊,宣传反帝反清的革命主张,为武装推翻清朝的腐朽统治作着舆论准备。

1910年10月11日,陈屺怀与汤寿潜等人于上海创办了资产阶级政党性质的报刊《天铎报》。

陈自任社长,李怀霜为总编辑,洪佛矢为主笔,戴季陶、陈布雷为编辑。

后因经济枯竭,转让给汉冶萍煤铁公司上海分公司经理陈芷兰。

这是以甬人为主体在上海创办的与孙中山资产阶级民主革命遥相呼应的较有影响的资产阶级政党报纸。

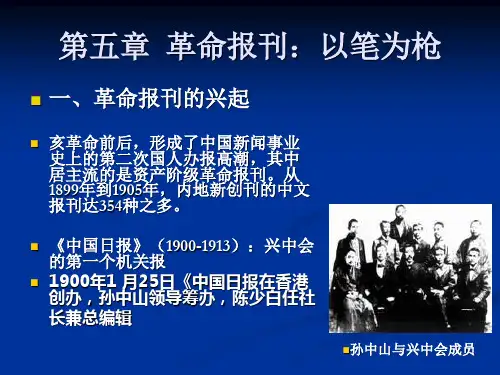

第四章辛亥革命时期的新闻事业主要知识点:1. 中国日报创办的背景2. "苏报案"的经过与影响3. 革命派报刊与改良派报刊的论战4. 清政府对报刊的控制5. 资产阶级机革命派的新闻思想6. 资产阶级报刊宣传的特点课程内容:第一节新闻学的形成与发展一、兴中会的革命宣传和《中国日报》的创办(一)《中国日报》的创办背景1. 兴中会的的革命宣传甲午战败、戊戌政变宣告了改良主义在中国行不通。

为了救国救民,以孙中山为代表的资产阶级革命派开始了以推翻清王朝封建统治为目的的斗争。

在这场斗争中他们创办了许多报刊,从事革命宣传,同时也推动了中国新闻事业的发展。

孙中山1894年11月孙中山在檀香山创建了第一个革命团体兴中会,同时利用当地的华侨报刊展开革命宣传。

以后他们又进行了多种多样的宣传,如演讲、游说、印发具有反清思想的小册子,还翻译出版卢梭、孟德斯鸠的著作,可是效果并不理想。

就在这时,下面几件事更促使和激发孙中山决心办报。

2.促使《中国日报》创办的几件事情首先是伦敦蒙难。

1895年广州起义失败后孙中山被迫逃亡英国,1896年10月11日被清王朝驻英使馆欺骗逮捕并准备杀害。

后来伦敦《地球报》首发了"中国革命家孙逸仙在伦敦被诱捕"的特大新闻,接着伦敦各报纷纷发表消息和评论。

在强大的社会舆论压力下,使馆只好释放了被囚禁12天的孙中山。

孙中山感到报刊在宣传革命的效果远远超过了以往其他宣传手段。

其次是保皇派报刊的失败。

戊戌变法失败后,康有为、梁启超流亡日本,梁启超在日本横滨办起了《清议报》,这张报纸美化光绪皇帝,维护封建制度,使许多海外华侨受到蒙蔽。

这对孙中山震动很大,这也使他下决心创办报刊宣传革命并同保皇派报刊进行斗争。

再次是广州起义失败后,革命派的情绪需要鼓动,从而积蓄力量为以后的斗争作准备。

这些都促使了革命派为《中国日报》的诞生。

(二)《中国日报》的宣传内容:《中国日报》是兴中会创办的第一份机关报,也是中国最早宣传资产阶级革命的报纸,1900年1月5日在香港创刊。

国人办报的两次高潮

尚自强

第一次,1895年至1898年维新运动时期,如《时务报》、《万国公报》、《中外纪闻》、《强学报》;第二次1901年至1911年辛亥革命之前,《新民丛报》、《中国日报》、《苏报》、《民报》、《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》。

第一次国人办报高潮

出现原因:

1、随着维新运动的兴起,资产阶级维新派需要报刊这个重要的思想武器,传播变法思想;

2、广大民众本身也有了解变法思想的要求。

办报活动:

《时务报》、《万国公报》、《中外纪闻》、《强学报》。

主要成就:

1、两个突破,突破了在华外报的垄断,突破了封建统治者的言禁、报禁;

2、两个开端,开创了政治家办报的先河,开创了中国的政党报刊;

3、两个创新,新闻思想,报章文体。

第二次国人办报高潮

出现原因

1、戊戌变法的失败,使得中国的民族资产阶级迅速分化;

2、1901年,清政府宣布实行“新政”,允许民间办报,有限度的开放报禁。

办报活动

《新民丛报》、《中国日报》、《苏报》、《民报》、《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》。

两次办报高潮的共同延伸

两次办报高潮中主流报刊的性质都是政党报刊;这两次办报高潮之间没有明显的界限;这两次办报高潮中都涉及到新闻事业发展过程中一些共同的问题,比如新闻宣传与新闻真实性,新闻法治与言论自由等等。