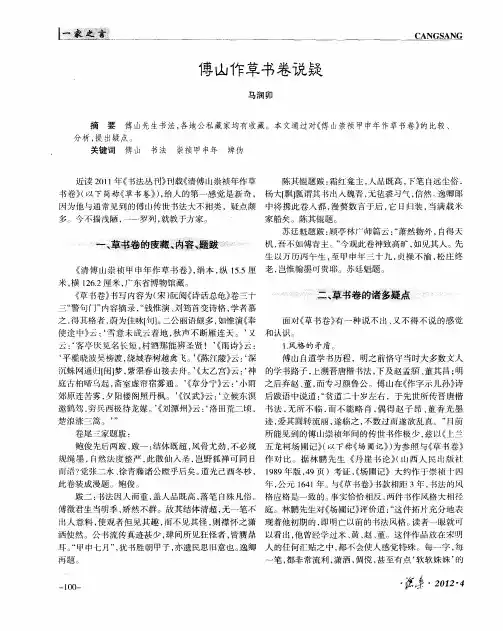

杂书卷册与傅山杂书书写问题_朱天曙

- 格式:pdf

- 大小:13.70 MB

- 文档页数:17

傅山书法艺术的独特风格及其成因探讨[摘要] 本文试图阐析傅山书法艺术的独特风格,并探讨了形成其独特风格的主客观因素。

[关键词] 傅山独特风格四宁四毋一、傅山书法艺术的独特风格傅山(1607-1684年),初名鼎臣,字青竹;后改名山。

字青主,号丹雅翁、丹雅子、石道人、傅道人、朱衣道人、酒肉道人、真山等,阳曲(今山西太原)人。

傅山的书法,生机勃勃,高古静穆,以坚质、深情出之又能参悟造化,其晚年那全呈气象、一派天机的法书,具有恒久的光芒。

对于他的书法成就,历来评价都比较高。

大思想家顾炎武曾说傅山书法“萧然物外,自得天机”。

比傅山年长20岁的大书法家黄道周,曾说傅山书法为“晋唐以下第一家”。

傅山书法艺术的独特风格:(一)人书合一傅山明末清初人,入清不仕,满怀与清廷对立的民族情绪。

作为“清初六大师”之一的傅山,关心民间疾苦和民族兴亡,不同程度地具有进步思想,这种思想贯穿着他一生的书法作品。

《晋公千古一快四条屏》行草。

书于七十八岁。

此书是傅山去世之年所作。

通篇和穆静谧,无一丝力感,却不见弱,观之使人心平气和,如沐春风。

四条屏中,愈到后,写得愈从容自在。

如果视他早、中年书作如外家拳法的话,此件作品就如太极,力量全收敛含蓄,无处见力,亦无处不有力在,特别是第三屏,更见空虚幽怨,直入化境。

《东海倒座崖诗轴》行草。

此作笔势劲挺,放多于收,中锋行之,用笔变化亦丰富。

顺治十三年(1656),傅山因“朱衣道人案”牵连入狱,出狱后,有江南之行,盖其复明之心不死,欲察江南之形势。

此年秋至海州,欲浮海而去,但因怀念老母而返回山西,此诗即作于海州时。

其中写了此际愁闷的心境,“一灯续日月,不寐照烦恼”,“日、月”为“明”,不忘故国,遂有烦恼。

由于诗之内容及傅山书时为五十余岁,因而整幅作品便偏挺拗劲瘦,字字坚挺展脱,笔势开阔,有千里之志。

他于书法,虽亦由技法入,但着力于做人,如他所言“人为天之便”,于“人”的深刻理解使他得了天之真,这“真”映照到书法艺术中,便形成了他那卓尔不群、空前绝后的书风。

对晚明王铎、傅山奇字一事的研究-书法篆刻论文-艺术论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——明末清初书坛的奇字现象一直颇受人们关注,而纵观中晚明我们发现,陈淳、董其昌很少运用奇字,后来的倪元璐、黄道周作品中开始出现但并不频繁,真正把奇字现象推向巅峰的当属明末清初的王铎和傅山,因此对此二人的研究是揭开明末奇字现象的关键点。

对于王铎、傅山奇字一事,人们多归因于明末清初尚奇好异的文风,如明人于慎行谈到厌常喜新,慕奇好异的士风对晚明文化生态的影响,薛龙春先生则认为这是崇古炫博观念的直接体现,类似这样的观点似乎早已成定论。

然窃谓此事不可一言蔽之,这里面有一个十分关键的问题被大家忽略了,即晚明奇字在楷、隶作品中尤其集中,而在晚明浪漫主义行草书风中却少有体现。

笔者以为这是揭开明末清初奇字现象原委的关键一环,为了弄清这个问题我们有必要先来界定一下晚明奇字的概念。

据载早在东汉年间班固《汉书》里就对奇字有过记载,讲述了王莽时刘棻向扬雄学奇字一事,亦即甄丰六书所谓奇字者。

又唐人张怀瓘认为奇字即籀文,而清人段玉裁则认为奇字将古文一分为二这样看来古人对奇字所指素有争议,但他们对这一概念的争论均是从文字学的角度展开,这与晚明奇字现象有本质的不同。

当代人对奇字概念也有不同的看法,有人认为它包括两个方面:一是指古体字、异体字,二是指晚明行草连绵缠绕,纵横跌宕之势。

这种认识应该属于明人杨慎奇字观的发挥,但又显然与晚明浪漫主义书风所呈现出的群体性风气相悖。

薛龙春先生对此的认识有所不同,在谈到王铎奇字概念时他说:(王铎)奇字多为篆字楷写、隶写,相当于别体、异体,也包括一部分假借字的本字。

鉴于王铎处于明末清初这个特殊时期,书家运用奇字是群体现象而不是个人行为,若将王铎行草书的纵横跌宕归结为奇的话,那么和徐渭、傅山等人相比他又何足为奇呢?因此综合比较起来我们认为薛先生对奇字的定义更为贴切。

但是笔者并不完全赞同他对王铎奇字成因的分析,不过在薛先生定义下的奇字有些特殊的规律给我们认识奇字现象提供了切入口,此事下面将再详述。

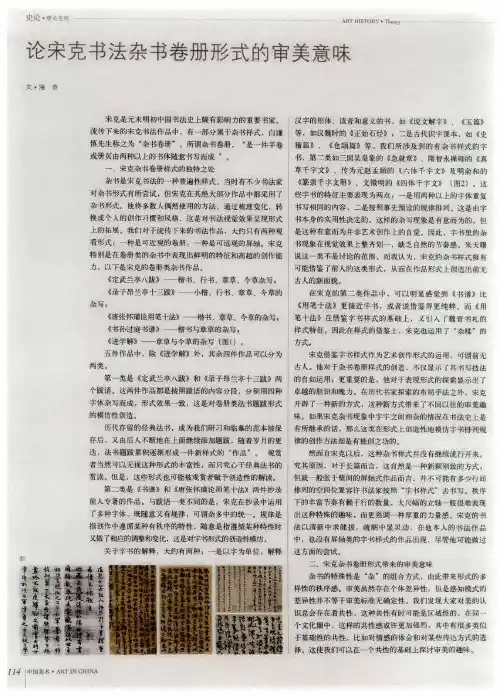

朱天曙《宋克书法研究》由荣宝斋出版社出版

佚名

【期刊名称】《书画世界》

【年(卷),期】2012(000)002

【摘要】朱天曙新著《宋克书法研究》近日由荣宝斋出版社出版发行。

《宋克书法研究》一书通过对吴门书家宋克(公元1327年-公元1387年)的专题研究,【总页数】1页(P95-95)

【正文语种】中文

【中图分类】G239.22

【相关文献】

1.当代书法与中国书法艺术的“第二次自觉”——朱天曙对话李昌集 [J],

2.正见力学文心诗境——朱天曙的书法创作、研究与国际传播 [J], 李徽

3.正见力学文心诗境——朱天曙的书法创作、研究与国际传播 [J], 李徽;

4.述书史之变迁扬书艺之精神--评中华书局增订版朱天曙《中国书法史》 [J], 贾涵

5.述书史之变迁扬书艺之精神——评中华书局增订版朱天曙《中国书法史》 [J], 贾涵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

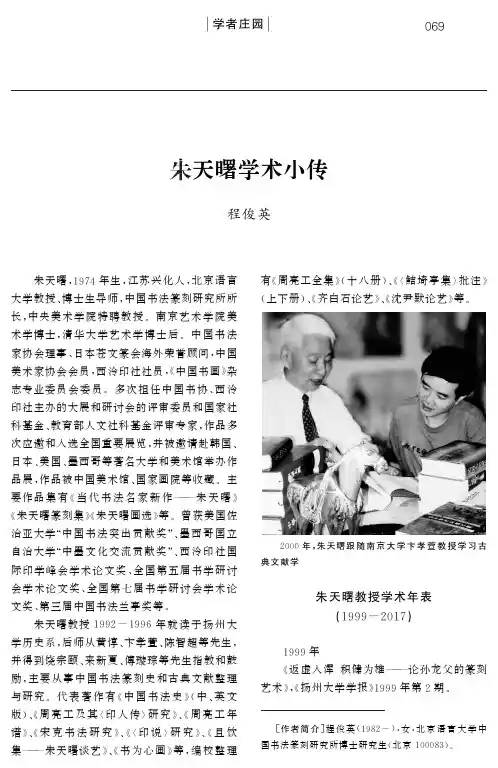

朱天曙学术小传程俊英朱天曙,1974年生,江苏兴化人,北京语言大学教授㊁博士生导师,中国书法篆刻研究所所长,中央美术学院特聘教授㊂南京艺术学院美术学博士,清华大学艺术学博士后㊂中国书法家协会理事㊁日本苍文篆会海外荣誉顾问,中国美术家协会会员,西泠印社社员,‘中国书画“杂志专业委员会委员㊂多次担任中国书协㊁西泠印社主办的大展和研讨会的评审委员和国家社科基金㊁教育部人文社科基金评审专家,作品多次应邀和入选全国重要展览,并被邀请赴韩国㊁日本㊁美国㊁墨西哥等著名大学和美术馆举办作品展,作品被中国美术馆㊁国家画院等收藏㊂主要作品集有‘当代书法名家新作 朱天曙“‘朱天曙篆刻集“‘朱天曙画选“等㊂曾获美国佐治亚大学 中国书法突出贡献奖”㊁墨西哥国立自治大学 中墨文化交流贡献奖”㊁西泠印社国际印学峰会学术论文奖㊁全国第五届书学研讨会学术论文奖㊁全国第七届书学研讨会学术论文奖㊁第三届中国书法兰亭奖等㊂朱天曙教授1992-1996年就读于扬州大学历史系,后师从黄惇㊁卞孝萱㊁陈智超等先生,并得到饶宗颐㊁来新夏㊁傅璇琮等先生指教和鼓励,主要从事中国书法篆刻史和古典文献整理与研究㊂代表著作有‘中国书法史“(中㊁英文版)㊁‘周亮工及其<印人传>研究“㊁‘周亮工年谱“㊁‘宋克书法研究“㊁‘<印说>研究“㊁‘且饮集 朱天曙谈艺“㊁‘书为心画“等,编校整理有‘周亮工全集“(十八册)㊁‘<鲒埼亭集>批注“(上下册)㊁‘齐白石论艺“㊁‘沈尹默论艺“等㊂2000年,朱天曙跟随南京大学卞孝萱教授学习古典文献学朱天曙教授学术年表(1999-2017)1999年‘返虚入浑积健为雄 论孙龙父的篆刻艺术“,‘扬州大学学报“1999年第2期㊂[作者简介]程俊英(1982-),女,北京语言大学中国书法篆刻研究所博士研究生(北京100083)㊂2000年‘明代台阁体书法的历史考察“,参加全国第五届书法学术讨论会并获奖,论文收入‘全国第五届书法学术讨论会论文集“,河北教育出版社,2000年10月㊂2001年‘拾取人间简易文 论蔡易庵的篆刻艺术“,‘扬州大学学报“2001年第4期㊂‘元明书法:再现与阐释 读中国书法史㊃元明卷“,‘南京艺术学院学报“2002年第1期㊂2002年‘也论郑板桥的民本思想“,‘淮阴师范学院学报“2002年第1期㊂‘论扬州八怪的师碑破帖风气“,参加扬州八怪艺术国际研讨会,载入‘扬州八怪艺术国际研讨会论文集“,吉林人民出版社,2002年8月㊂2003‘历代印风系列 押印“,上海书画出版社,2003年8月㊂‘论元代末期的苏州书坛“,‘东南文化“2003年第3期㊂‘宋克生平和交游考论“,‘书法研究“2003年第3期㊂‘论宋克草书书风“,‘南京艺术学院学报“2003年第4期㊂‘吴让之与包世臣㊁姚正镛交游考论“,参加西泠印社百年社庆国际印学研讨会,载‘ 百年名社千秋印学”国际印学研讨会论文集“,西泠印社, 2003年10月㊂‘千古余音 二王书法论“‘现代帖派第一人 沈尹默书法论“,‘经典湖州“,河北教育出版社2003年10月㊂‘平生板桥最深情 卞孝萱教授和他的郑板桥研究“,‘郑板桥丛考“,辽海出版社,2003年12月㊂2004‘蔡易庵篆刻艺术论“,‘书法研究“2004年第2期㊂‘中国书法经典名家讲座 篆书十讲“,上海书画出版社,2004年㊂‘宋克书法的书史意义“,‘中国书法“2004年第10期㊂‘篆书两题“,‘书法“2004年第12期㊂编辑‘简明书法辞典“,上海书画出版社2004年12月㊂2005‘还台北故宫<自叙帖>以历史面目“,‘中国书法“2005年第2期㊂‘论 康乾书风”“应邀参加首届国际书法论坛研讨会,收入‘首届国际书法艺术研讨会论文集“,人民美术出版社,2005年11月㊂2006‘中国书法“专题,发表卞孝萱评论‘治史求通,为艺求清 朱天曙的书法“,‘中国书法“2006年第4期㊂‘元代以来的杂书卷册与傅山杂书书写问题“,载‘中国书画“2006年第4期㊂‘章草体㊁宋克 混合体”与高二适书风“,应邀参加‘兰亭论辩四十周年高层学术论坛“,中国文联㊁泰州市人民政府主办,编入‘高二适与兰亭论辨“,中国文史出版社,2006年8月㊂‘谫论 印从书出”及其在当代的实践“,应邀参加中国美术馆当代篆刻艺术学术研讨会,中国美术馆主办,编入该次研讨会论文集,河北教育出版社,2006年9月㊂‘生于何年?卒于何年?“,‘美术学报“(台北艺术大学学报)2006年10月㊂‘清代书家吴让之交游初考“,‘南通大学学报“2017年1月㊂2007年‘论<印人传>的批评方法“,‘南京艺术学院学报“2007年1期㊂‘悦目之玩 明末清初的文人印章风气“,‘装饰“(清华大学)2007年3期㊂‘周亮工<印人传>的成书㊁版本及其相关问题“,入选 全国第七届书法学术研讨会”并获二等奖,编入该次研讨会论文集,黄河出版社, 2007年5月㊂‘周亮工与金陵㊁扬州文人之关系“,‘中国书画“2007年第8期㊂‘章草中兴的高峰 宋克章草书风论“,‘书法研究“2007年8月㊂‘书法研究宋克章草书风论“,上海书画出版社,2007年4月㊂2008年‘周亮工与闽地文人之关系“,‘荣宝斋“2008年第1期㊂‘陈垣先生的书学思想和书法实践“,‘美苑“(鲁迅美术学院)2008年第1期㊂‘<如何阁印谱>跋“,‘中国书画“2008年第1期㊂9月,‘明末清初的印人身份及其背景初探“获西泠印社国际印学峰会学术论文二等奖㊂12月,‘沈尹默与现代帖学“应邀参加海派书法国际研讨会,收入‘海派书法国际研讨会论文集“,上海书画出版社,2008年㊂12月,‘周亮工全集“十八册(编校整理)由凤凰出版社出版,饶宗颐题签,卞孝萱㊁蒋寅为其序㊂2009‘中国书法史“由文化艺术出版社2009年1月出版㊂‘包世臣与清代碑学“,‘中国书画“2009年第2期㊂7月,‘中华传统文化丛书 书画金石“由南京大学出版社出版㊂10月,‘<中国金石学概要>与马衡的学术贡献“,应邀参加西泠印社 重振金石学”国际学术研讨会,收入‘西泠印社 重振金石学”国际学术研讨会论文集“,西泠印社出版社出版㊂11月,‘周亮工全集“十八册获第三届中国书法兰亭奖编辑出版奖二等奖㊂12月,‘中国古代书法创作中的通变观念“应邀参加中国古代书法创作国际研讨会,编入‘请循其本 中国古代书法创作国际研讨会论文集“,南京大学出版社出版㊂12月,编校整理陈垣先生‘鲒埼亭集批注“,收入陈智超主编‘陈垣全集“,安徽大学出版社2009年12月出版㊂12月,‘周亮工全集“十八册获第四届全国优秀古籍著作奖㊂2010年1月,‘<杜甫壮游诗卷>与宋克草书“,‘中国书法“2010年第1期㊂1月,主编‘沈尹默论艺“由上海书画出版社出版㊂2月,‘<中国金石学概要>与马衡的学术贡献“,‘社会科学论坛“2010年第2期㊂6月,‘明末清初印人身份及其背景初探“入编‘中国当代书法三十年“印学卷,中国书法家协会主编,荣宝斋出版社,2010年6月㊂8月,‘论中国古代书法创作中的通变观念“,‘社会科学论坛“2010年第16期㊂10月,出席北京画院 齐白石艺术国际论坛”,发表‘清代以来的碑派书风与齐白石书法“,收入‘齐白石艺术国际论坛论文集“下册,文化艺术出版社出版㊂10月,‘吴让之年表“(与祝竹合作)发表于‘扬州文化研究论丛“第五辑,广陵书社出版㊂11月,应邀参加纪念陈垣先生诞辰130周年学术研讨会,‘陈垣先生的书学观念及其遗墨“,收入‘陈垣先生的史学研究与教育事业 纪念陈垣先生诞辰130周年学术论文集“,北京师范大学出版社2010年11月㊂11月,‘从<印人传>论周亮工的印学观“,‘中国文化研究“2010年第4期㊂2011年2月,‘周应愿<印说>的主要思想及其来源“,‘中国书法“2011年第2期㊂5月,‘印人:从工匠到文人 明末清初印人身份的变迁及其背景初探“,‘社会科学论坛“2011年第5期㊂7月,‘中国当代书法名家新作 朱天曙“由荣宝斋出版社出版㊂9月,‘周亮工家世考“,‘中国文化研究“2011年第3期㊂10月,‘<印说>的主要内容及其影响“获西泠印社第三届国际印学研讨会一等奖,收入‘西泠印社第三届国际印学研讨会论文集“,西泠印社出版社出版㊂11月,‘宋克书法研究“一书由荣宝斋出版社出版㊂12月,‘论书杂谈“,‘东方艺术(书法)“2011年第6期㊂2012年1月,‘中国书法文献学及其学科思考“,‘社会科学论坛“2012年第1期㊂3月,‘齐白石论艺“(主编)由上海书画出版社出版㊂5月,‘中国印论研究的分类总录“,‘社会科学论坛“2012年第5期㊂7月,‘中国书法史“列入2012年国家社科基金中华学术外译项目,翻译成英文在美国出版发行㊂11月,应邀出席 明清篆刻史国际研讨会”,会议论文‘周亮工研究二题“收入‘明清篆刻史国际研讨会论文集“,西泠印社出版社出版㊂2013年1月,‘周亮工及其<印人传>研究“一书由北京大学出版社出版㊂4月21日,应邀在国家图书馆文津讲坛发表论文‘书画本一体“㊂4月,朱天曙专题,‘中国书画“2013年第4期㊂5月,‘书画相通论“,‘社会科学论坛“2013年第5期㊂7月,英文著作‘E x pr e s s i o no f t h eS o u l “(‘书为心画“)由北京教育出版社出版㊂8月23日,‘周亮工著作考“收入‘明末清初艺术史研究论文集“,湖南美术出版社出版㊂9月,‘沈尹默与现代帖学的振兴“,‘中华书画家“2013年第9期㊂10月,‘清代书学文献叙录与研究“获2013年度教育部哲学社会科学研究后期资助项目㊂11月,‘书印相通与金石趣味 兼论当代篆刻的审美语境“发表于‘文艺研究“2013年第11期㊂2013年,朱天曙受聘为中央美院特聘教授2014年1月,学术札记‘艺微“开始在‘中国文化报“美术文化周刊连载㊂2月,‘碑派新风:论齐白石的书法“,‘中华书画家“2014年第2期;‘ 章草体”与元代的章草复苏“,荣宝斋‘艺术品“2014年第2期;‘祭侄稿何以称第二行书?“,‘中国书法“2014年第2期;‘朱天曙篆刻集“由社会科学文献出版社出版㊂5月,‘黄牧甫:求印于金“,北京画院‘大匠之门“2014年第2期;主编‘荣宝斋书谱 礼器碑“,由荣宝斋出版社出版㊂7月,‘齐白石手稿“序,四川美术出版社出版㊂9月,主编‘中华文明探微书系“英文版(共九种),由中国画报出版社出版发行,并撰写序言㊂10月,‘此道与声诗同 周亮工印学思想初论“,荣宝斋‘艺术品“杂志连载3期;‘印说“(编校整理)由北京大学出版社出版;‘书为心画“(繁体字版)由香港三联书店出版㊂11月,‘宋克与明代书法“,‘中国书法“2015年第11期㊂12月,‘中国书画“专题介绍,发表‘论画琐谈“㊂2015年3月,‘书印写意精神的融通“,‘中国书法“2015年第3期㊂9月,‘中国书法的笔法生成和精神内涵“,‘中国文化研究“2015年第3期㊂2016年2月,‘读<寸耕堂陶印辑>“,‘中国书法“2016年第2期㊂4月,朱天曙书法专题,发表洪 2016年,朱天曙在日本著名收藏家高木圣雨先生家观看中国古代书法藏品桐怀‘明道通变入古出新“,‘中国书法“2015年第4期㊂‘明末清初印人身份的变迁及其背景初探“,‘西冷艺丛“2016年总15期㊂5月,‘艺微“开始在‘书法报“连载㊂6月,‘读宋克临急就章册及卓定谋等八家跋“,‘中国书法“2016年第6期㊂7月,‘当代篆刻创作要处理好三个关系“,‘中国书法“2016年第7期㊂9月,‘中国书法“书学版专题,发表论文‘文献与德性的结合 我的书法篆刻研究“,卞孝萱㊁来新夏分别为其撰文‘朱天曙学术集评“和‘朱天曙学术年表“㊂12月,出席南京艺术学院主办的‘闳约深美 书法研究生教育国际论坛“,发表‘关于书法文献学及其学科建设的思考“一文㊂‘中国书法“书学版特稿专题,发表长篇论文‘作为 文献”的书法史 古典书论札记“㊂2017年2月,‘周应愿<印说>叙录“,‘中国书法“2017年第2期㊂4月,‘且饮集 朱天曙谈艺“,社科文献出版社2017年4月出版㊂6月,应邀出席景德镇陶瓷大学 陶瓷的人文世界”学术论坛,发表‘陶上书法创作的三个问题“㊂7月,东京中国文化中心邀请举办西泠六人展,朱天曙教授为其中之一㊂访问日本东京大学著名甲骨金文文字学家松丸道雄教授㊂8月,‘书法报“第32期当代名家专题,‘书法报“第33期发表译文‘近代日本对王羲之的接纳和吸收“㊂9月,朱天曙教授受聘为苍文篆会海外荣誉顾问㊂2017平遥国际艺术节朱天曙教授作品邀请展在平遥古城举行㊂出席国家典籍博物馆举行的王镛教授‘寸耕堂铭砚展“,发表‘开古人未有之境 <寸耕堂砚丛>“㊂作品参加韩国书学研究所‘2017理论与实践展“㊂中央文史馆‘中华书画家“发表‘ 气韵生动”与徐复观的研究“㊂‘中国书法“第9期发表‘陈垣与书画史研究 以<吴渔山生平>和<元西域人华化考㊃美术篇>为例“㊂9月,‘中国书法“书学版第9期发表‘陈垣论书辑录“㊂‘书法报“第38期起连载‘东京札记“㊂2017年,朱天曙和台湾大学书法史教授傅申先生在故宫2017年,朱天曙和黄惇先生在中央美院研讨印章。

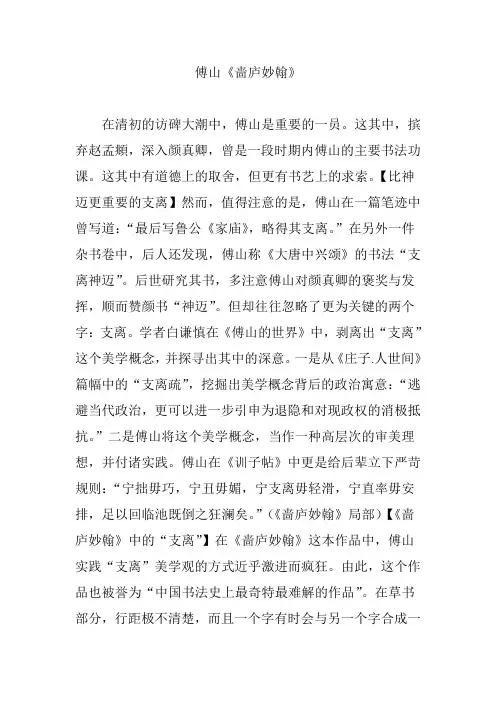

傅山《啬庐妙翰》在清初的访碑大潮中,傅山是重要的一员。

这其中,摈弃赵孟頫,深入颜真卿,曾是一段时期内傅山的主要书法功课。

这其中有道德上的取舍,但更有书艺上的求索。

【比神迈更重要的支离】然而,值得注意的是,傅山在一篇笔迹中曾写道:“最后写鲁公《家庙》,略得其支离。

”在另外一件杂书卷中,后人还发现,傅山称《大唐中兴颂》的书法“支离神迈”。

后世研究其书,多注意傅山对颜真卿的褒奖与发挥,顺而赞颜书“神迈”。

但却往往忽略了更为关键的两个字:支离。

学者白谦慎在《傅山的世界》中,剥离出“支离”这个美学概念,并探寻出其中的深意。

一是从《庄子.人世间》篇幅中的“支离疏”,挖掘出美学概念背后的政治寓意:“逃避当代政治,更可以进一步引申为退隐和对现政权的消极抵抗。

”二是傅山将这个美学概念,当作一种高层次的审美理想,并付诸实践。

傅山在《训子帖》中更是给后辈立下严苛规则:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。

”(《啬庐妙翰》局部)【《啬庐妙翰》中的“支离”】在《啬庐妙翰》这本作品中,傅山实践“支离”美学观的方式近乎激进而疯狂。

由此,这个作品也被誉为“中国书法史上最奇特最难解的作品”。

在草书部分,行距极不清楚,而且一个字有时会与另一个字合成一体,有时又一分为二;再加上高度、极端的简化和他连绵不绝的笔法,一片支离破碎之感。

这对于阅读者而言,是一个巨大的挑战。

在中楷部分,固有的结字更被强力支离。

笔划彼此脱节,结构严重变形,甚至干脆解体,字与字互相堆砌,大小对比悬殊。

行距就更不用说,有的字直接跨行。

整体松散杂芜,造成阅读者无比的困惑。

每一个字的组成部首乃至笔划,都会在意想不到的时候出现夸张、扭曲、肢解、变形、分离。

时而粗暴,时而精巧,困顿困惑困难的阅读感之外,是一种难以言表特殊的美感。

(《啬庐妙翰》局部)【解构主义大师】虽然白谦慎认为,“他是中国步入近代社会之前的最后一位草书大师”,但同时也指出,“傅山当然不是第一个把汉字的结构变形的书家,但他无疑是中国书法史上最经常也最极端地使用变形手法的书法家。

姚国瑾教授:关于傅山书法中的伪作问题傅山作为明清鼎革之际的遗民已被载入史册,他不忘故国、蒙难坚贞的精神也广为流传。

在学术上,他倡导子学,多有发明,即是理学、佛学、金石文字也独树己见。

他精通医学,辨证施治,被誉为神医。

他同时又是一位书画家,擅长水墨丹青。

尤其书法接明末连绵大草之续,成为一代之殿军。

正因为如此诸多因素,傅山的书法一直被人们所重视。

清末到民初,随着列强的侵入和“三民主义”的提出,所激起民族主义情绪日益高涨,傅山作为民族精神的典范成为楷模,在民间更奉若之神灵。

故而,其书法作品超越于艺术价值披上了一道正义和神秘的色彩。

随之而来的是仿制的赝品也日益泛滥,加上傅山在世和辞世后代笔、临摹、抄录等各种原因,使得傅山的书法作品鲁鱼豕亥,真假难辨。

以至今日,一些重大出版物和拍卖市场也难以幸免,将一些已有定论的伪作赫然刊出,显示出对学术的漠然和冷酷。

为了进一步理清傅山作品中的真伪,现将傅山书法作品中出现伪作的问题作粗略的探讨,望有识者批评指正。

一、代笔书法中的代笔,是指书家为了应酬,授意幕僚、子弟或门生替自己书写,并得到书家自己认可的。

清·梁绍壬《两般秋雨盦随笔·代笔》:“古书名家,皆有代笔:苏子瞻代笔,丹阳人高述;赵松雪代笔,京口人郭天锡;董华亭代笔,门下士吴楚侯。

”傅山在世时,为其代笔的主要有两人,一是傅山侄子傅仁,时间大约在傅山六十五至六十八岁之间;一是傅山之子傅眉,多数在傅山六十八岁以后。

《傅山全书》卷四十二《不为人役》云:文章小技,于道未尊,况兹书写,于道何有!吾家为此者,一连六七代矣,然皆不为人役,至我始苦应接。

俗物每必面书,以为得真。

其实对人作者,无一可观。

且先有忿慲于中,大违心手造适之妙,真正外人那得知也!然此中亦有不传之秘。

强作解人,又辄云能辨吾父子书法,吾犹为之掩口。

大概以墨重笔放、满黑桠杈为父,以墨轻笔韶、行间明婳者为子。

每闻其论,正詅痴耳。

三二年来,代吾笔者,实多出侄仁,人辄云真我书。

2020年岁末,两册《傅眉杂录》在民间被发现,为藏家宋庆林先生收藏。

封面均楷书“傅眉杂录”,蓝色细绢,内页用麻黄纸,长26厘米,宽17.5 厘米。

第一册计39筒子页,收文33 篇(条);第二册书根有“傅山杂文”字样,计30筒子页,收文49 篇(条),并附录26家寄赠挽悼怀仰傅山诗作,以及《请入乡贤三立》文与《府县儒学结》《里民结》《绅衿结》《合省诸生结》。

两册中文字多为楷书,间有行草,多数篇目◇ 郝岳才傅 山研究 再 添 新 资料—— 抄本《傅眉杂录》考略上方有行书眉批,个别文章不全,有头无尾或有尾无头。

从封面、用纸与用墨等物理材料分析,《傅眉杂录》为百年前旧物。

从所录文字信息考究,仅收录的“不为大常住勖哉之碑”后记中“王安国”一名即可证明该两册《傅眉杂录》的真伪。

《傅眉杂录》第一册中收录有“不为大常住勖哉之碑”的碑文及后记,从现有存世资料分析,乾隆十二年(1747年)“张本”(张耀先《霜红龛集》)并未收录,直到咸丰四年(1854年)“刘本”(刘䬠《霜红龛集备存》)时才补入。

“不为大常住勖哉之碑”,康熙二十年(1681年)辛酉始立于京蜀大官道平遥县十里铺栖真庵,碑早佚,但碑拓仍存于世,碑文收录于清康熙四十三年(1704年)与光绪八年(1882年)《平遥县志》中。

由于碑文为八分兼篆体,文作排体而奥隐多,且大藏微言,文字释读上小有差异,但尚有碑拓辨析依据。

但不论碑拓还是清代两版《平遥县志》都没有后记,后记最早出自“刘本”,实际源自张廷鉴、张廷铨所辑《霜红龛拾遗》,而《霜红龛拾遗》又源于傅山五世孙傅履巽抄本。

之后的“丁本”等版本均沿袭了“刘本”。

后记中最显眼的文字是“王安石”三个字,记曰:“二十里而为古绵上,薄有川面,为宋绵上县也。

有道观,有介子推庙,有北宋碑,碑有王安石名。

”此段文字中的“王安石”一名,在《傅眉杂录》中录为“王安国”。

是“刘本”以后的传本传刻有误,还是《傅眉杂录》中错录,只要比对沁源绵上北宋碑刻便可辨讹。

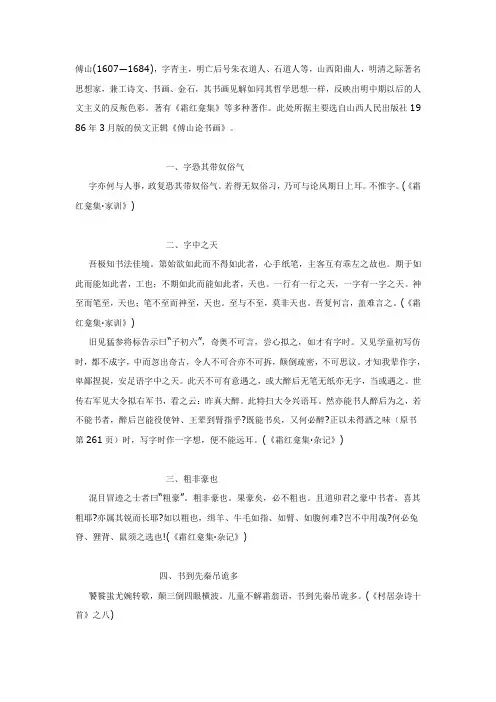

傅山(1607—1684),字青主,明亡后号朱衣道人、石道人等,山西阳曲人,明清之际著名思想家,兼工诗文、书画、金石,其书画见解如同其哲学思想一样,反映出明中期以后的人文主义的反叛色彩。

著有《霜红龛集》等多种著作。

此处所据主要选自山西人民出版社19 86年3月版的侯文正辑《傅山论书画》。

一、字恐其带奴俗气字亦何与人事,政复恐其带奴俗气。

若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳。

不惟字。

(《霜红龛集·家训》)二、字中之天吾极知书法佳境。

第始欲如此而不得如此者,心手纸笔,主客互有乖左之故也。

期于如此而能如此者,工也;不期如此而能如此者,天也。

一行有一行之天,一字有一字之天。

神至而笔至,天也;笔不至而神至,天也。

至与不至,莫非天也。

吾复何言,盖难言之。

(《霜红龛集·家训》)旧见猛参将标告示曰“子初六”,奇奥不可言,尝心拟之,如才有字时。

又见学童初写仿时,都不成字,中而忽出奇古,令人不可合亦不可拆,颠倒疏密,不可思议。

才知我辈作字,卑鄙捏捉,安足语字中之天。

此天不可有意遇之,或大醉后无笔无纸亦无字,当或遇之。

世传右军见大令拟右军书,看之云:昨真大醉。

此特扫大令兴语耳。

然亦能书人醉后为之,若不能书者,醉后岂能役使钟、王辈到臂指乎?既能书矣,又何必醉?正以未得酒之味(原书第261页)时,写字时作一字想,便不能远耳。

(《霜红龛集·杂记》)三、粗非豪也混目冒迹之士者曰“粗豪”。

粗非豪也。

果豪矣,必不粗也。

且道卯君之豪中书者,喜其粗耶?亦属其锐而长耶?如以粗也,缉羊、牛毛如指、如臂、如腹何难?岂不中用哉?何必兔脊、狸背、鼠须之选也!(《霜红龛集·杂记》)四、书到先秦吊诡多饕餮蚩尤婉转歌,颠三倒四眼横波。

儿童不解霜翁语,书到先秦吊诡多。

(《村居杂诗十首》之八)五、汉隶之不可思议处汉隶之不可思议处,只是硬拙,初无布置等当之意,凡偏旁、左右、宽窄、疏密,信手行去,一派天机。

今所行圣林、梁鹄碑,如墼模中物,绝无风味,不知为谁翻抚者,可厌之甚。

1傅山草书临王献之府君帖轴259cmx90彐纸本山西省聚真精舍古艺术研究院藏 释文++献之曰:极热。

敬惟府君。

此月内得书来,几时得此消息。

军中极闷闷,患脓不能溃,意甚无赖。

君有好药,时复与府中。

多少极济事耶。

山临。

编者按••傅山是书法史上的通人、奇才,也是书史上不可多得的个案。

其性颖悟,通晓经史、诸子、释老之学、医学’又刚直不阿,具有强烈的反叛意识和批判精神,颇有『大器』资质。

崇祯年间以一介布衣为山西提学袁氏讼冤,名震朝野。

康熙年清廷特封其『中书舍人』’他不谢恩不接受,其铁骨如此。

其书法传统功基深厚,朴实古拙, 以篆隶笔法作书’骨力洞达’宗法颜体又参『钟王』,极具创新精神’可谓清代金石学之源。

其『拙巧』艺术主张, 是对『赵董』书法靡靡之音的反动,影响之深之广迄今。

联想到当代书法充斥『尚俗』『尚媚』『尚奴』恶习,傅山的艺术主张和实践’尤其其为人’对当代书法不无警示意义。

本期专题集中了傅山多幅代表作以及相关研究文章,以飨读者。

傅山书法专题学术的书写—傅山书法的自我场域◊王兰宋涛一、吾书好在那——傅山的书学书写傅山曾作诗:“乱嚷吾书好,吾书好在那。

点 波人应促,分数自知多。

汉隶中郎想,唐真鲁国 科。

相如颂布濩,老腕一双摩。

”⑴尽管细绎此 诗,可知乃是傅山结合自己的学书经验提出的一 套书学理论,但起首即言的“乱嚷吾书好,吾书 好在那”,却是傅山心中对求其字者、论其书者、誉其名者的一种不乏揶揄的冷笑,"T F之意,这 些对他书法的称颂实是难恰其心。

单是表面的 渊源由来和审美角度,在书家和欣赏者之间尚且 存在如许巨大的鸿沟,那些隐然于书法之后的 意涵、超然于点画之外的思想、浑然于笔墨之上 的学术,更是难觅乎识者,遑论乎知音7。

后人对傅山的认识,往往从书法着眼,对 于傅山而言,这恐怕是极为讽刺的。

昔时曾有 对傅山的评价,评其“字不如诗,诗不如画,画 不如医,医不如人” ':i,或以为此乃傅山的夫子自道,实则此语乃是化用前人成语。

「正成论坛」《书法》杂志12期刊登《丹枫阁记》鉴定记傅山《丹枫阁记册》真伪鉴定记刘正成一九九六年,我们在编撰《中国书法全集》傅山卷时,就发现了两个傅山《丹枫阁记册》的版本,一个是辽宁省博物馆的藏本,另一个是山西省博物馆藏本,分卷主编林鹏先生认为辽宁省博物馆藏本是赝品,他曾于一九八八年写过辨析文章,自然选择了山西省博物馆藏本,我也从艺术分析的角度仔细观察后同意这个选择。

但是去山西省博物馆没有找到作品的原件,于是,出书时只好使用了山西古籍出版社根据一九三四年上海商务印书馆影印本出版的图片,此书也标明是山西省博物馆藏品。

据林鹏先生文章记载,山西古籍出版社的《丹枫阁记册》出版以后引起了身在太原的藏主注意,又因《中国书法全集》傅山卷出版后扩大了影响,当时藏主的大儿子即渠荣箓先生找到了同在太原的林鹏先生,于是始得知真迹藏所。

打开今日头条,查看更多图片山西省博物馆《丹枫阁记册》《丹枫阁记册》绢本,微黄,册页装,织锦封皮。

正文首开和末开每开字八行,其余六开每开字七行,共计八开。

每开高三十四公分,宽二十七公分。

《丹枫阁记》本文后钤有原文作者戴廷栻一印和书写者傅山一印,傅山自跋后钤有傅山一名章一闲章。

首开钤有四枚收藏印,正文与跋文之间钤有一枚收藏印,本幅共有九枚印章。

林鹏在二〇〇二年一文中叙『共盖有六枚小印』,也许有误。

他在这篇名为《三百年未出祁县,傅山〈丹枫阁记〉真迹发见始末》的文章中较为详细地叙述了他对此帖及其清道光间寿阳刘雨飞(雪崖)的《丹枫阁记》刻石作了详尽的比对考鉴,然后对照辽宁省博物馆的藏本进行研究,进一步确定祁县渠家本为真迹,道光刻本是用渠家本上石,而辽博本是其临写本。

其后,辽宁省博物馆研究员由智超先生也发表考鉴文章,对林鹏先生的文章作了回应,针对本馆的藏本做了详细的比对考证,确定本馆藏本为伪,山西渠家本为真。

山西省博物馆《丹枫阁记册》博物馆藏本为伪,民间收藏本为真,在近七十年的中国当代收藏界是极为罕见的情况,在社会上也掀起一番舆论波浪。

晚明文化思潮与傅山书法艺术在中国思想发展史上,儒学内涵和形态随着时代推移几经变化。

到南宋末年,程朱理学取得思想界的主宰地位,其强调“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

”表达了高度的社会责任感和历史使命感。

但是,理学也有明显的缺陷:一是过分强调天理,形成“存天理,灭人欲”的僵硬伦理主义;二是过分强调“内圣”,重内在修养淡漠了经世致用的传统;三是强调读书穷理,导致迷信经书、抱残守缺的教条主义。

明朝建立后,统治者为维护统治,进一步将程朱理学的地位绝对化,导致其内容和形式日趋僵化,消极面表现得越来越突出。

理学创立者们所阐扬的伦理价值成了束缚人性的枷锁。

王阳明曾这样描述当时的社会状况:“天下之人,用其私智,以相比轧。

是以人各有心,而偏琐僻陋之见,狡伪阴邪之术,至于不可胜说。

”这种现象的出现,王阳明认为是“良知之学不明”的缘故。

因而力倡“致良知”之说。

王阳明的本意是重新收拾世道人心,提倡“只在此心去人欲存天理上用功便是”,但他把人心提高到本体论的高度,却为个性的张扬和解放开辟了一条必然的道路。

作为“王学”后学的泰州学派,正是沿着这一理路前进的,他们把“天理”消融在“百姓人伦日用”之中,至此已“非名教所能羁络”。

到李贽,进一步提出了反道学,反虚伪,提倡率真自然的“童心说”,他反对传统观念束缚,认为每个人均有其价值,自有其可贵的真实,人的可贵之处在于表达自己的真实,不再装模作样地模拟前人,“代圣人立言”。

这种以心灵觉悟为基础,真是地提倡“本心”,摒弃一切外在教条和道德做作的思想,追求真实,反对虚伪;追求自由,反对墨守成规;强调感情抒发,反对理性束缚的思潮。

这对当时文艺界具有振聋发聩的作用。

同时,也对当时的书法艺术也产生了极大的影响,它不仅廓清了宋明理学及明代“台阁体”文学与前后七子复古主义的影响,同时也为书法家的自由创作奠定了坚实的理论基础。

傅山(1605―1690),字青主,别字公之佗,号朱衣道人,山西阳曲人。