-丝绸之路的开通

- 格式:ppt

- 大小:9.91 MB

- 文档页数:49

历史导学案丝绸之路的开通与发展丝绸之路是一条连接东西方的古代贸易路线,对世界历史和文化交流起到了重要的作用。

本文将从丝绸之路的开通与发展等方面展开介绍。

一、丝绸之路的开通丝绸之路的开通可以追溯到汉朝时期。

公元前138年,张骞带领使团出使西域,开辟了中国与西域地区的贸易往来。

这标志着丝绸之路的诞生。

随着时间的推移,丝绸之路逐渐扩展到中亚、南亚和东欧等地区。

二、丝绸之路的发展(一)贸易的繁荣丝绸之路成为了东西方之间重要的贸易通道。

在丝绸之路上,中国丝绸、茶叶、瓷器等东方商品与中亚和西亚的丝绸、香料、宝石等西方商品进行交换。

这种贸易往来不仅促进了经济的繁荣,也带动了各地文化的交流。

(二)文化与技术的传播丝绸之路不仅是商品交流的通道,也是文化和技术交流的桥梁。

东方的造纸术、火药、指南针等技术通过丝绸之路传播到西方,推动了世界文明的进程。

同时,佛教、伊斯兰教等宗教也随着丝绸之路传入中国,对中国社会产生了深远的影响。

(三)东西方文明的交融丝绸之路的开通与发展使东西方文明得以深入交融。

中亚和西亚的希腊、罗马文化对中国的思想、艺术等方面产生了积极的影响,而中国的丝绸、汉字、佛教等则对西方世界产生了深刻的吸引力。

这种文明的交融为今后各个国家之间的文化交流奠定了基础。

三、丝绸之路的衰落丝绸之路在唐朝时期达到了巅峰,但随着欧洲航海时代的到来,新的贸易路线逐渐形成,丝绸之路逐渐衰落。

另外,蒙古帝国的崛起以及中亚和西亚地区政治、经济的动荡也对丝绸之路的贸易活动产生了负面影响。

四、丝绸之路的意义(一)促进国际贸易丝绸之路的开通与发展为东西方国家之间的贸易提供了便利,推动了世界贸易的繁荣,并对各国经济发展做出了重要贡献。

(二)文化交流的桥梁丝绸之路的发展不仅促进了商品交流,也推动了各国文化的交流与传播。

各国之间的知识、艺术、宗教等方面的交流对世界文明的发展起到了积极的推动作用。

(三)地缘政治的影响丝绸之路的开通与发展对地缘政治产生了深远的影响。

丝绸之路的开通与经营西域设计说明本课内容分为三个部分:张骞通西域、丝绸之路、汉朝对西域的管理,重点在于“沟通”和“丝绸之路”。

三个部分之间环环相扣,因果相连。

“丝绸之路”和“汉朝对西域的管理”是“张骞通西域”的结果。

通过对本课的学习,学生可以了解汉朝时期我国的民族关系和对外交往的历史。

随着“一带一路”倡议的提出,本课的学习也极具现实意义。

学习目标1.了解张骞两次出使西域、丝绸之路的开辟、汉朝对西域的管理等基本史实。

2.通过《丝绸之路图》《汉朝海上航路图》等图片,了解丝绸之路的路线。

3.通过张骞和班超等人的事迹,感受他们为报效祖国不畏险阻、勇于开拓的进取精神。

重点难点重点:张骞通西域、丝绸之路。

难点:丝绸之路。

教学方法自主学习法、史料研读法、合作探究法、讲授法等。

资源与工具(一)资源多媒体课件、博物馆中展出的文物图片、历史地图等。

(二)工具1.数字资源包、学习成果上传和互动的平台。

2.图书馆资源、网络搜索工具等。

课时安排1课时教学过程一、教学情境教师让学生欣赏古罗马壁画中穿丝绸衣服的女人,并讲述这是一幅绘制于公元前1世纪的古罗马壁画,壁画中的女人身穿丝绸衣服。

当时,来自中国的丝绸在欧洲是珍稀之物,因此,穿丝绸衣服成为当时欧洲人高贵身份的象征。

二、预习检查1.张骞曾几次出使西域?目的分别是什么?2.中国的丝绸是怎么运送到其他国家和地区的?3.西域正式归属中央政权的标志是什么?三、学习任务一导入新课教师活动:播放2021年5月京新高速临白段通车的视频。

教师过渡:从2012年9月开始动工,到2021年6月30日全线建成通车,京新高速历尽艰辛终于完工。

其中的临白段途经五百多千米的无人区。

如今,国家为了东西交通、经济建设和文化交流,不遗余力地把“路”修到了新疆。

但在古时候,没有京新高速,人们是如何到达新疆的呢?这条沟通东西方的道路是谁开通的,又是何时开通的?今天,我们就一起来寻找答案吧。

【设计意图】将古丝绸之路与如今的高速公路进行联系,激发学生的学习兴趣。

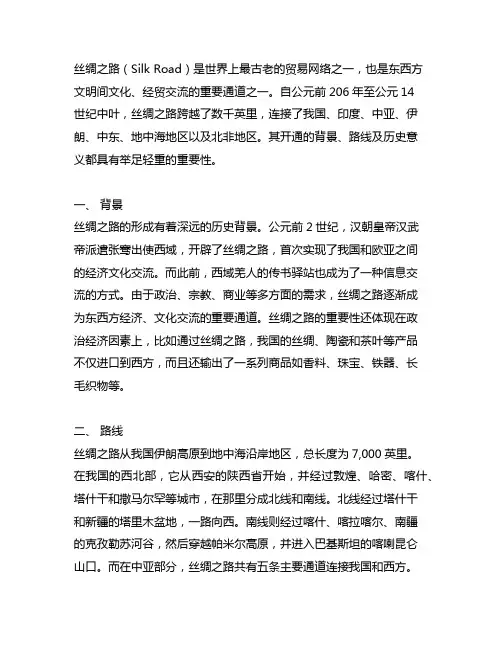

第三单元秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固第14课丝绸之路的开通与经营西域【教学目标】①了解张骞两次出使西域的相关史实。

(史料实证、历史解释)②知道丝绸之路的路线,正确认识丝绸之路在东西方经济、文化交流中的作用。

(时空观念、史料实证、历史解释)③知道西汉管理西域的相关措施,学习张骞、班超等人持之以恒,敢于冒险的精神。

(史料实证、家国情怀)【教学重难点】教学重点:张骞通西域,丝绸之路的路线。

教学难点:丝绸之路开通的意义。

【教学过程】环节一:导入新课观察地图,对比秦与西汉的疆域,你发现了什么不同呢?答案提示:多了西域地区。

教师指导:通过地图可以看到,与秦朝相比,西汉疆域有了较大拓展,其中最大的变化就是将河西走廊至西域的广大地区纳入了中央王朝的版图。

那你知道为什么会发生上述变化么?下面让我们一起走进本课,学习丝绸之路的开通与经营西域。

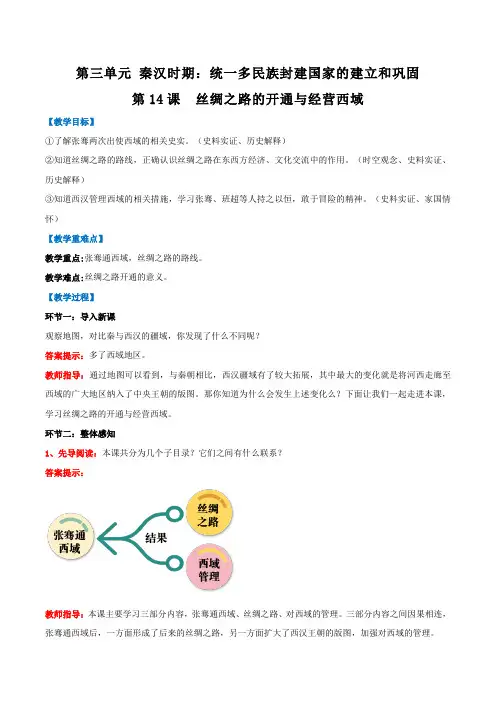

环节二:整体感知1、先导阅读:本课共分为几个子目录?它们之间有什么联系?答案提示:教师指导:本课主要学习三部分内容,张骞通西域、丝绸之路、对西域的管理。

三部分内容之间因果相连,张骞通西域后,一方面形成了后来的丝绸之路,另一方面扩大了西汉王朝的版图,加强对西域的管理。

环节三:新课教学(一)目标导学一:张骞通西域1、自主学习:【时空观念】阅读教材,描述西域的地理位置。

答案提示:阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区。

2、教师指导:①【史料实证】根据材料并结合课本P78思考,匈奴与西域各国、西汉的关系如何?答案提示:匈奴控制奴役西域各国;匈奴不断向中原发动进攻。

教师指导:通过解读材料“由于苍天降福保佑......现已消灭了月氏,其部众已全部被杀或投降,月氏已被我征服;楼兰、乌孙、呼揭及其附近的二十六国,都已归匈奴统辖。

”可知当时西域各国备受匈奴压迫。

通过关键词“不断侵犯、抢走、毁坏”可知当时匈奴仍然不断进攻中原。

②【史料实证】基于上述关系汉武帝做出了怎样的决定?是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃而常怨仇匈奴,无与共击之。

《丝绸之路的开辟》教学反思一、情景回顾:张骞通西域、丝绸之路是本节课的重点和难点,所以在学习时把大部分的时间投入到这两部分内容上。

通过学习本节课,让学生掌握我国古代历史上中原地区与边疆地区的经济文化联系和东西方经济文化交流的历史过程。

培养学生全面分析问题和思考问题的能力,并通过学习张骞、班超两个历史人物,强化学生的爱国主义热情。

学生利用同步探究学习,这样有利于他们自主学习,并节约了时间。

通过学习,学生们自主学习的热情很高涨,并积极展示自己的成果,不明白的问题能够在小组内交流,消化掉。

在学习和讨论的过程中,对那些积极回答问题的同学提出表扬,以此来提高他们的自信心。

但对于“西域”这一概念不是很了解,学习这篇课文时,我课前让学生搜集有关西部的资料,上课时,在讲解课文的同时,穿插所搜集的资料,如讲有关西域的使者的故事,我国传入外国的文化,外国传入我国的文化等,学生兴趣很浓,激发了学生对丝绸之路和西部历史的了解的兴趣,及对西部的热爱,而且有些学生课后还兴致勃勃地找到老师问这问那。

我感觉,这种充分利用教育资源发挥其作用的方法很好。

二、反思:我们把新课程理论内化为有效的教学行为,在创设的有效教学行为中,突显的是新课程所倡导的“一个中心,两个转变”——“以学生的发展为中心,转变教师的教学方式,转变学生的学习方式”,在转变中完成了历史的教育功能。

要做好以下三方面:(1)挖掘出全新的历史新课程价值取向,通过对张骞出使西域的学习,培养不畏艰难险阻、勇于开拓的精神和意志,增强学生建设祖国西部的使命感和责任感。

通过开通丝绸之路后东西方频繁的经济文化交流的史实,进一步理解无论古今交流才能进步、开放才会发展的深刻内涵。

让历史为现实服务,升华了历史的教育功能。

(2)以情境创设、亲历体验、感悟内化、激励践行展开教学。

突出的是学生的主体地位,从学生的感知入手,在过程中感悟历史,在激情中学以致用,进入历史学习的新境界。

设计者已摈弃了过去传统讲授历史的弊端,注重的是学生的内心体验。

丝绸之路(Silk Road)是世界上最古老的贸易网络之一,也是东西方文明间文化、经贸交流的重要通道之一。

自公元前206年至公元14世纪中叶,丝绸之路跨越了数千英里,连接了我国、印度、中亚、伊朗、中东、地中海地区以及北非地区。

其开通的背景、路线及历史意义都具有举足轻重的重要性。

一、背景丝绸之路的形成有着深远的历史背景。

公元前2世纪,汉朝皇帝汉武帝派遣张骞出使西域,开辟了丝绸之路,首次实现了我国和欧亚之间的经济文化交流。

而此前,西域羌人的传书驿站也成为了一种信息交流的方式。

由于政治、宗教、商业等多方面的需求,丝绸之路逐渐成为东西方经济、文化交流的重要通道。

丝绸之路的重要性还体现在政治经济因素上,比如通过丝绸之路,我国的丝绸、陶瓷和茶叶等产品不仅进口到西方,而且还输出了一系列商品如香料、珠宝、铁器、长毛织物等。

二、路线丝绸之路从我国伊朗高原到地中海沿岸地区,总长度为7,000英里。

在我国的西北部,它从西安的陕西省开始,并经过敦煌、哈密、喀什、塔什干和撒马尔罕等城市,在那里分成北线和南线。

北线经过塔什干和新疆的塔里木盆地,一路向西。

南线则经过喀什、喀拉喀尔、南疆的克孜勒苏河谷,然后穿越帕米尔高原,并进入巴基斯坦的喀喇昆仑山口。

而在中亚部分,丝绸之路共有五条主要通道连接我国和西方。

三、历史意义1. 经济交流丝绸之路上的商品不仅有丝绸、茶叶、瓷器等我国特产,还有来自西方的香料、珠宝和玛瑙等产品。

通过这一贸易通道,我国和西方之间建立了长期的经济通联,极大地促进了地区经济的繁荣发展。

丝绸之路的开通不仅促进了商品的交换,也促进了思想文化的交流,推动了世界文明的进步。

丝绸之路也成为了繁荣中华、促进国家繁荣发展的重要途径。

2. 文化交流丝绸之路是东西方文明交流的重要纽带,它不仅每年通过贸易往来传递了大量我国的丝绸、茶叶、瓷器、铁器,也传播了佛教、伊斯兰教等宗教文化,使各国文化交融,形成了独特的丝绸之路文化。

丝绸之路也成为了东西方文明的交融,推动了世界文明的发展。

丝绸之路的开通与发展丝绸之路是指汉唐以来以中国首都为核心,向世界呈网状分布的交通路线。

因为中国的首都往往是中国的政治、文化和经济交流中心,中国东部的国家和地区如日本、朝鲜半岛同样也与这个网路联系在一起,而传统的丝绸之路更多的是强调中国与西方国家和地区的往来。

丝绸之路作为一个国际交通网络,首先是在局部地区实现了物产和文化的交流,才渐渐向外发展开来的,最后在中国西汉时期(公元前206年-公元25年)因张骞出使西域而获得全线开通。

从此以后,丝绸之路空前繁荣起来,它把当时世界上最发达的几个主要文化地区,如东亚、南亚、西亚、北非和欧洲联系起来。

不仅在物产上实现了互通有无,比如佛教东传、中国四大发明西传等,也使得各个地区的文化通过相互交流而蓬勃发展起来。

长期以来,丝绸之路沿线的民族和国家,不仅为丝绸之路的发展做出了贡献,而且也都成了丝绸之路的受益者。

在人类各地区文明日益联系紧密的今天,回顾丝绸之路的历史不仅是一种古代知识的积累,也代表着不同地区文化之间宝贵的交流,因此,丝绸之路不仅成为凭吊历史的旅游热线,也是世界各国学者研究人类文明的重要课题。

通常所说的丝绸之路,是指西汉(前202年—138年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道(这条道路也被称为“西北丝绸之路”,以区别日后另外两条冠以“丝绸之路”名称的交通路线)。

因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,故得此名(而且有很多丝绸都是我们中国运的)。

其基本走向定于两汉时期,包括南道、中道、北道三条路线。

丝绸之路是历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线,促进了欧亚非各国和中国的友好往来。

中国是丝绸的故乡,在经由这条路线进行的贸易中,中国输出的商品以丝绸最具代表性。

19世纪下半期,德国地理学家李希霍芬就将这条陆上交通路线称为“丝绸之路”,此后中外史学家都赞成此说,沿用至今。

丝绸之路的开通促进了东西方文明的双向交流,以下是具体的史实说明:

首先,在东方文明传播到西方方面:

1. 技术交流:中国的凿井、冶铁、造纸等技术通过丝绸之路传到了西方。

这些技术的传播,促进了中亚和欧洲的生产力发展。

2. 农作物交流:丝绸之路开通后,中国的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物也逐渐传入中国,丰富了欧洲人的饮食文化。

3. 宗教文化交流:佛教从印度传入中国,同时中国道教也在丝绸之路沿线地区传播。

这些宗教的传播,促进了东西方的宗教文化交流。

4. 知识交流:丝绸之路促进了东西方的知识交流,包括数学、天文学、医学等领域的学术思想和技术成果的传播。

其次,在西方文明传播到东方方面:

1. 商品交流:丝绸之路不仅运送了中国的丝绸、茶叶和瓷器,还运送了中东的香料、宝石和玻璃等商品。

这些商品的流通,丰富了东西方人民的物质生活。

2. 宗教艺术交流:随着丝绸之路的开通,基督教、伊斯兰教等宗教也传入了中国,同时带来了中亚和欧洲的雕塑、绘画等艺术形式,对中国艺术产生了深远的影响。

3. 科学知识交流:丝绸之路促进了东西方的科学知识交流,包括阿拉伯的数学、欧洲的地理学和天文学等领域的学术思想传入中国,对中国科技发展产生了积极的影响。

总之,丝绸之路的开通不仅促进了东西方的物质文明交流,更在精神文明方面产生了深远的影响。

因此,可以说丝绸之路是东西方文明双向交流的重要通道。

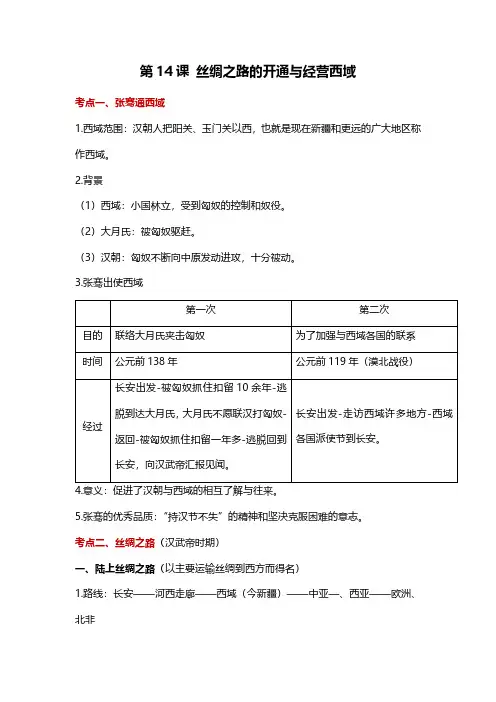

第14课丝绸之路的开通与经营西域考点一、张骞通西域1.西域范围:汉朝人把阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域。

2.背景(1)西域:小国林立,受到匈奴的控制和奴役。

(2)大月氏:被匈奴驱赶。

(3)汉朝:匈奴不断向中原发动进攻,十分被动。

3.张骞出使西域第一次第二次目的联络大月氏夹击匈奴为了加强与西域各国的联系时间公元前138年公元前119年(漠北战役)经过长安出发-被匈奴抓住扣留10余年-逃脱到达大月氏,大月氏不愿联汉打匈奴-返回-被匈奴抓住扣留一年多-逃脱回到长安,向汉武帝汇报见闻。

长安出发-走访西域许多地方-西域各国派使节到长安。

4.意义:促进了汉朝与西域的相互了解与往来。

5.张骞的优秀品质:“持汉节不失”的精神和坚决克服困难的意志。

考点二、丝绸之路(汉武帝时期)一、陆上丝绸之路(以主要运输丝绸到西方而得名)1.路线:长安——河西走廊——西域(今新疆)——中亚—、西亚——欧洲、北非2.货物交流(1)汉朝外传:汉朝的丝绸、漆器等物品以及开渠、凿井、铸铁等技术(2)传入汉朝:西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石,乐器和歌舞等。

3.意义:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了很大的促进作用。

二、海上丝绸之路1.重要路线:中国东南沿海港口—中南半岛——马六甲海峡—孟加拉湾沿岸—印度半岛南端、今斯里兰卡2.其他航线:从山东半岛出发的船只可到达朝鲜半岛和日本。

3.丝路精神:友好往来、合作交流、开拓创新等。

三、丝绸之路的现实价值:①至今仍发挥着交通要道的作用。

②兴起考古热、旅游热,促进“一带一路”沿线经济的发展。

考点三、汉朝对西域的管理一、设置西域都护府1.时间:公元前60年2.地点:乌垒城3.最高长官:西域都护(西域都护颁行汉朝的号令,调建军队、征发粮草。

对西域地区进行有被治理。

)4.管辖范围:包括今新疆及巴尔喀湖以东、以南的广大地区。

2015年高考历史知识点:中国古代的丝绸之路一、西汉开通两条丝绸之路1、陆上丝绸之路①开通:西汉张骞出使西域以后,陆上丝绸之路开通。

路线:长安—河西走廊-新疆-安息-西亚-大秦。

②意义:A.中国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流。

B.中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术先后西传。

C.两汉之际,佛教通过丝绸之路传入中国。

2、海上丝绸之路①汉武帝时,开通了海上丝绸之路。

路线:广东-印支半岛-马来半岛-马六甲海峡-孟加拉湾-印度半岛南端。

②意义:A、加强了中国与东南亚、南亚各国的关系,扩大了秦汉文化对外的影响。

B、从海路沟通了东、西方外交联系,拓展了中国、亚洲濒海地区、欧洲一些国家的外交活动范围。

二、唐朝丝绸之路的拓展1、陆路方面:隋唐时期陆路上的“丝绸之路”达到鼎盛时期,东起长安,经中亚,一条至今天的印度、巴基斯坦;另两条至地中海进入欧洲、或西北行进入欧洲。

2、海路方面:从广州出发,最远可以到达波斯湾。

三、明朝郑和下西洋1、目的①宣扬国威,宣传明王朝的强盛。

②加强与海外诸国的联系,即发展和亚非各国的友好关系。

③为宫廷购回奢侈品,即满足统治者对异域珍宝特产的需求。

2、概况:从1405年到1433年,郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区。

3、特点:①倡导不欺寡,不凌弱,友好相处,共享太平。

②以政治目的为主;采取不计经济效益的朝贡贸易政策。

4、历史意义①郑和下西洋期间倡导的不欺寡、不凌弱、友好相处、共享太平,为亚非国家之间的交往,确立了不成文的准则,对后世影响深远。

②是我国历史上空前的主动外交,极大加强了与亚非国家的友好关系,促进了与亚非国家的经济文化交流。

③其规模之大,历时之久,航程之远,在世界航海史上也是空前的。

与欧洲航海家相比,郑和下西洋早半个多世纪。

不愧是世界航海事业的先驱。

④郑和下西洋的目的不是发展对外贸易,导致不计经济效益的做法,其结果必然造成巨大经济负担,因此也不可能持久。

第14课丝绸之路的开通与经营西域逐字稿【导入新课】观看丝绸之路纪录片,感悟其重要作用,并设疑:丝绸之路何以出现?【新授课】一、凿空西域——张骞通西域学生活动:观看视频,自学教材78-79页,了解张骞通西域的原因。

师:根据刚刚播放的视频和教材,请一位同学总结张骞通西域的原因。

生:联络大月氏夹击匈奴。

师:回答的很好,结合11、12课所学,汉初的西域受到匈奴的管控,大月氏被匈奴向西驱赶,而同时匈奴向中央发动进攻,使汉朝十分被动,因此汉初实行的是什么政策?(预设学生回答:和亲政策),而到汉武帝时期,国家实力强盛,为反击匈奴,武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。

那么西域的地理位置在哪儿呢?生:汉朝人把阳关、玉门关以西,也就是现在的新疆和更远的广大地区称为西域。

师:没错,根据刚刚阅读教材可知,张骞共几次出使西域?(预设学生回答:两次),那么依据表格,请同学们找出张骞两次出使西域的相关信息,找的快的同学同位互说。

第一次出使第二次出使时间目的结果学生活动:阅读课本,找出先关信息,同位互说,并请两位同学分别回答第一次和第二次的相关信息。

生:第一次出使时间公元前138年,目的是为了联络大月氏夹击匈奴,结果是未达成目的,使汉朝了解到西域的具体情况。

生:第二次出使时间是公元前119年,目的是为了加强汉朝与西域的联系,结果是促进了汉朝与西域的相互了解与往来。

师:没错,回答的很好。

那么来看一下旁边的材料研读,思考为何说张骞出使西域是“凿空”之举,“凿空”指什么?材料:然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

——《史记·大宛列传》翻译:不过由于张骞开辟了通往西域的道路,后来出使西域的人都仿效张骞,称博望侯,以此来取信于外国,外国人因此而信任他们。

预设回答:出使西域。

教师补充:回答的不太完整。

“凿空”是指开通道路,西域与中原长期交通不便,张骞开通了中原通往西域的道路,中原王朝和西域各国有了友好往来,所以被称为“凿空”。

历史教案:古代丝绸之路的开通与发展古代丝绸之路的开通与发展古代丝绸之路是世界上最重要的贸易路线之一,连接了东方和西方,促进了中外文化交流、商品贸易和科技创新。

本文将从古代丝绸之路的开通时期、沿线国家的贸易和文化交流、以及对经济发展影响等方面展开探讨。

一、古代丝绸之路的开通时期古代丝绸之路是在汉代开始兴建的。

汉武帝时期,西汉朝廷为了开拓西域和加强对西夏、乌桓等民族的控制,派出了张骞等使者,首次开辟了丝绸之路。

丝绸之路的开通使得中国的丝绸、茶叶等商品可以到达西亚和地中海地区,而西域的玛瑙、珊瑚和金银等奢侈品也流入中国市场。

丝绸之路的兴起为当时东西文化和贸易交流提供了便利。

二、沿线国家的贸易和文化交流古代丝绸之路沿线国家众多,其中包括中国、印度、波斯、阿拉伯、罗马等国家。

这些国家通过丝绸之路实现了繁荣的贸易往来和文化交流。

在贸易方面,中国主要输出丝绸、茶叶、瓷器等特产,而印度、波斯、阿拉伯和罗马则输出宝玉石、黄金、香料等商品。

这些贸易往来不仅促进了各国经济的发展,也丰富了人民的物质生活。

在文化交流方面,丝绸之路不仅是商品贸易的桥梁,也是东西方文化的交汇点。

通过丝绸之路,佛教、伊斯兰教和基督教等宗教传播到了东方,而中国的文化,如丝绸、茶文化等也传播到了西方。

这些文化交流为东西方的文明交融提供了契机。

三、对经济发展的影响古代丝绸之路的开通和发展对沿线国家的经济发展产生了积极的影响。

首先,丝绸之路的兴起促进了各国之间的贸易繁荣。

各国通过丝绸之路进行商品交流,促进了经济的发展,提高了人民的生活水平。

其次,古代丝绸之路也促进了科技和文化的传播。

沿线国家的学者、艺术家和工匠之间的交流激发了创新和发明,并推动了科学技术的进步。

丝绸之路的开通也为东西方的文化交流提供了契机,促进了不同民族之间的交流和友谊。

最后,丝绸之路的兴起和繁荣也为各国的政治稳定和社会发展提供了保障。

沿线国家通过经济往来和文化交流建立了友好关系,这对于地区的和平与繁荣至关重要。

观《丝绸之路的开通》一课有感

一、从主观方面看:

1.老师在语音、语调、语气上温婉、磁性,具有得天独厚的优势。

2.老师有想法、有底蕴、有设计、有执行力、有方法。

二、从客观方面看:

1.整节课教学环节清晰、流畅,演示文稿设计新颖,吸引人,实效性高。

2.牛老师在课堂上人文关怀性浓烈,注意与学生亲切互动、点评、互增互长。

3.本节课突出亮点、特色是注重历史与现实的联系,注重历史与学生的打通,具有突出的以史为现实借鉴,以史为指导学生,服务学生的良性增长。

4.课上有一环节,学生讨论,“张骞第一次出使西域没有完成使命,是否没有意义?”引导学生思考、引发,结合学生的成果老师系统、全面总结,得出史称“凿空”,体现历史史实为现实文明成果呈现的解释,论从史出,史论结合。

然而,此一环节并未结束,牛老师又反过来追问学生,为什么称之为“凿空”,注重学生对所获取知识的反馈、运用,以更好实现夯实积累的反馈效果,实现双应对,双增长。

5.综合整节课所学历史,有方法,有设计,充分调动起了学生,让学生动起来,学生积极、主动、热情的参与、主体起来,自然的就

拓展升华出来。

在小组讨论过程中老师注重予学生个性化指导,如:“运用所出示的材料解决问题,形成自我的表达”;如:“值得大家认可的理由,起什么名字都对!”

6.拓展升华到现实热点,真正让学生参与到历史中,参与到民族命运中,让学生真切的融入到中华民族的灵魂中并有国际的视野,让学生细水长流般地体味到了历史的魅力和中国之伟大所付出的不易,让学生的内心融和到我们共同民族的呼吸,同呼吸,共命运!。