前瞻性护理质量管理共54页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.51 MB

- 文档页数:54

前瞻性护理质量管理模式在产前区护理管理中的应用效果摘要】目的:探讨在产前区采用前瞻性护理质量管理模式的临床效果。

方法:选取2015年1月至2016年1月本院产前区收治的175例患者为观察组,均给予前瞻性护理质量管理模式,并选择前一年度收治的175例患者为对照组,均采用常规护理管理方式,分别比较两组患者的临床意外事件发生率。

结果:观察组患者的意外跌倒、药品使用错误、高危药物外渗、运送至产房时机不当以及医源性皮肤损伤等发生率均显著高于对照组,具有统计学意义(P<0.05)。

结论:产前区采用前瞻性护理质量管理有助于服务质量的提升,可积极避免临床意外事件的发生。

【关键词】产前区;前瞻性护理质量管理;临床效果【中图分类号】R471 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2016)19-0249-02产前区是医院妇产科的重要组成部分之一[1],所面对患者人数众多,并且急诊病例数量较大,使得其医护工作者的日常工作压力巨大,导致产前区意外事件及医疗纠纷等发生率相对较高[2]。

我院自2015年1月起,在产前区采用了前瞻性护理管理模式,并获得满意的临床效果,现报道如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选取2015年1月至2016年1月我院产前区接收前瞻性护理管理的175例患者为观察组,并以前一年度采用常规护理管理模式的175例患者为对照组。

观察组患者年龄范围20~38岁,平均(27.6±2.8)岁,孕周34~41周,平均(36.4±1.5)周;对照组患者年龄范围21~36岁,平均(27.9±2.5)岁,孕周33~41周,平均(36.7±1.3)。

两组孕妇的临床基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法对照组患者均采用产前区常规护理管理方法,观察组患者则均应用前瞻性护理管理方案,两组患者的护理人员配置情况相同,观察组患者的管理实施方法如下。

①建立双线分层管理模式:首先根据岗位配备情况将12名护理人员分为4组3层,均包括组长、高级责任护士与责任护士各1名。

前瞻性护理质量管理一、概念建立前瞻性护理质量管理的目的是从系统上、组织体制、工作机制上建立一个不容易出错的系统。

前瞻性是基础,前瞻性质量管理坚持预防为主的指导思想,建立系统安全和患者安全文化,通过文化、制度、思维、操作层面建立和创造条件及环境,使管理者终末式的监控行为转变为对系统安全性的监控、前瞻性干预及为临床护士提供指导、指引、培训的服务行为;同时,通过对医疗护理风险和高危因素的正确评估、预测和前瞻性干预,以最大限度减少不良事件的一种管理模式。

二、理论基础1、前瞻就是提前看到、想到、预知预测到,就是在工作、行动开始前周密安排或计划工作、行动该做什么、怎么做、为什么要这么做,提前思考可能会存在什么风险,有什么人会支持或反对,如何规避可能发生的来自人为的、外部的阻力和客观的困难等。

2、凡事通过计划、组织、协调、沟通去争取各方面的资源,达成工作目标。

3、凡事预则立,不预则废。

预,是PDCA的开始,就是计划,就是预知、预测。

有预,才有策划和策略。

因此前瞻性管理的整体思路就是通过分析人力、环境、条件和形势,把工作过程中可能引起的负面效应减低到最低程度的科学决策过程,是保证我们的工作,特别是开创性、创新性工作能顺利开展的非常重要的思维方式和工作方法。

4、前瞻性质量管理以全面质量管理为基础。

其特点是以顾客为中心;全员参加,人人参与质量管理,人人都是质控员;全过程质量管理;运用多种多样的科学方法的质量管理;强调和保持护理质量持续改进。

5、前瞻性质量管理的理论基础是患者安全文化。

患者安全文化是避免和预防患者在接受医疗服务过程中受到任何意外伤害。

影响患者安全文化的主要因素包括:(1)领导重视患者安全,采取积极的行动;(2)建立非处罚性不良事件报告制度;(3)有良好的团队合作及有效的信息交流;(4)重视护士的教育训练。

三、理念和文化前瞻性护理管理的理念和文化基础是预防为主,防范在先,为护士创造不容易出错的、安全的工作环境,提高护士的专业素质和工作能力,建立和完善制度、标准并确保严格执行等。

【关键字】质量前瞻性护理质量管理一、概念建立前瞻性护理质量管理的目的是从系统上、组织体制、工作机制上建立一个不容易出错的系统。

前瞻性是根底,前瞻性质量管理坚持预防为主的指导思想,建立系统安全和患者安全文化,通过文化、制度、思维、操作层面建立和创造条件及环境,使管理者终末式的监控行为转变为对系统安全性的监控、前瞻性干预及为临床护士提供指导、指引、培训的服务行为;同时,通过对医疗护理风险和高危因素的正确评估、预测和前瞻性干预,以最大限度减少不良事件的一种管理模式。

二、理论根底1、前瞻就是提前看到、想到、预知预测到,就是在工作、行动开始前周密安排或计划工作、行动该做什么、怎么做、为什么要这么做,提前思考可能会存在什么风险,有什么人会支持或反对,如何规避可能发生的来自人为的、外部的阻力和客观的困难等。

2、凡事通过计划、组织、协调、沟通去争取各方面的资源,达成工作目标。

3、凡事预则立,不预则废。

预,是PDCA的开始,就是计划,就是预知、预测。

有预,才有策划和策略。

因此前瞻性管理的整体思路就是通过分析人力、环境、条件和形势,把工作过程中可能引起的负面效应减低到最低程度的科学决策过程,是保证我们的工作,特别是开创性、创新性工作能顺利开展的非常重要的思维方式和工作方法。

4、前瞻性质量管理以全面质量管理为根底。

其特点是以顾客为中心;全员参加,人人参与质量管理,人人都是质控员;全过程质量管理;运用多种多样的科学方法的质量管理;强调和保持护理质量持续改进。

5、前瞻性质量管理的理论根底是患者安全文化。

患者安全文化是避免和预防患者在接受医疗服务过程中受到任何意外伤害。

影响患者安全文化的主要因素包括:(1)领导重视患者安全,采取积极的行动;(2)建立非处罚性不良事件报告制度;(3)有良好的团队合作及有效的信息交流;(4)重视护士的教育训练。

三、理念和文化前瞻性护理管理的理念和文化根底是预防为主,防范在先,为护士创造不容易出错的、安全的工作环境,提高护士的专业素质和工作能力,建立和完善制度、标准并确保严格执行等。

前瞻性护理质量管理模式在急诊护理管理中的应用研究分析发表时间:2017-05-31T15:06:40.093Z 来源:《医药前沿》2017年5月第15期作者:高洁[导读] 前瞻性的护理质量管理模式在急诊护理管理中的应用效果显著,值得临床推广实践。

(东南大学医学院附属南京同仁医院护理部江苏南京 211102)【摘要】目的:探究分析前瞻性护理质量管理模式在急诊护理管理中的应用及其价值。

方法:选取我院急诊科就诊的急诊患者300例为研究对象。

随机分为采用常规护理管理工作模式的对照组(150例),与在对照组的基础上,采用前瞻性的护理质量管理模式的观察组(150例)。

比较分析两组急诊护理效果和患者的满意度。

结果:观察组在应急反应时间和患者满意度明显优于对照组,差异显著(P<0.05)。

结论:前瞻性的护理质量管理模式在急诊护理管理中的应用效果显著,值得临床推广实践。

【关键词】前瞻性护理质量管理模式;急诊;护理管理;应用【中图分类号】R471 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2017)15-0283-02 急诊科因具有患者发病重、发病急、病情复杂、风险大等特点成为医院护理管理的重中之重,急诊护理管理质量是影响医院医疗服务水平的关键,为患者提供高质量的急诊护理,对构建良好医患关系与提升医院竞争力具有较高的作用。

传统的急诊护理管理模式中,存在应急反应时间长、安全风险问题等,使得患者的急诊效果受到影响,甚至可能会引起护患纠纷的情况。

前瞻性护理质量管理模式的概念:在过激励理论和前瞻性行为的基础下,结合具体的工作实践,对工作中可能出现的问题和后果展开分析,使再通过优化和改进,达到提升护理质量的目的。

采用前瞻性护理质量管理模式,对提高急诊护理管理质量和水平的效果显著,本次研究为了探究分析前瞻性护理质量管理模式在急诊护理管理中的应用和价值,选取我院收治300例急诊患者为研究对象,随机分为采用常规护理管理工作模式的对照组(150例),与在对照组的基础上,采用前瞻性的护理质量管理模式的观察组(150例)。

前瞻性护理质量管理模式在急诊内科护理管理中的应用研究发表时间:2015-06-24T15:23:01.780Z 来源:《世界复合医学》2015年第5期供稿作者:刘丽[导读] 结果显示,观察组的分诊评估时间、转诊时间短,治疗效果好,护理满意度高。

刘丽哈尔滨市呼兰区红十字医院黑龙江哈尔滨 150500【摘要】目的:研究前瞻性护理质量管理模式在急诊内科护理管理中的作用。

方法:分析我院内科护理人员60例资料,依据护理管理模式不同进行临床随机分组,常规管理组30例,前瞻性护理管理组30例。

比较2组患者急救反应时间、患者病死率、护理满意度等。

结果:观察组平均急救反应时间低于对照组,差异有统计学意义(p<0.05);观察组病死率低于对照组,差异有统计学意(p<0.05);观察组护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(p<0.05)。

结论:前瞻性护理质量管理模式在急诊内科的急诊护理中具有较好的应用价值,值得临床推广应用。

【关键词】前瞻性护理;急诊内科;护理管理【中图分类号】R481【文献标识码】A【文章编号】1276-7808(2015)-05-281-01前瞻性护理质量管理模式是前瞻性管理模式FMEA(failure modes and effects analysis,失效模式和效果分析)在护理管理工作中的应用、)此种管理模式是由失效模式(FM)和影响分析(EA)两部分组成。

探索适合当前护理服务需求的护理质量管理模式,已成为护理学界、护理专家越来越关注的问题。

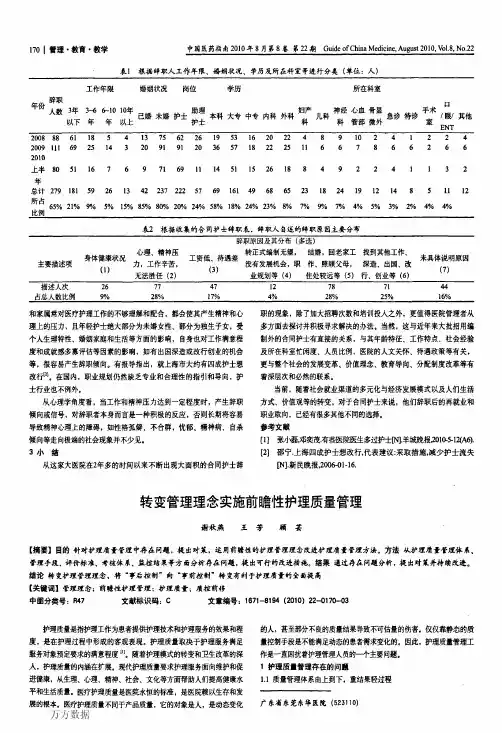

1.资料和方法1.1一般资料选择6个临床科室(心血管内科、神经内科、儿三区、胃肠外科、神经外科、心胸外科)为研究对象。

护理人员的基本情况为:年龄约19-40岁,平均(28.67士9.85)岁;妇产科护理从业时间为0-1年;文化程度:木科1名,大专4名,中专4名;技术职称:主管护师1名,护师名,护士6名。

2010年护理孕产妇4 360例,2011年护理孕产妇4 930例。

前瞻性护理质量管理模式在急诊内科护理管理中的应用研究【摘要】目的:研究前瞻性护理质量管理模式在急诊内科护理管理中的应用价值。

方法:按照数字随机的方法有针对性的选取我院在2020年2月到2021年2月这个阶段内收治的急诊内科患者90例作为研究对象,按照护理方式的不同对其分成对照组和观察组,其中针对对照组实施常规护理模式,针对观察组是以对照组为基础,进一步实施前瞻性护理质量管理模式,然后对比两组患者的护理效果。

结果:观察组患者的护理质量、满意度以及不良反应发生率等情况要十分显著优于对照组,p值小于0.05。

结论:针对急诊内科患者来说,在对其进行护理管理的过程中,结合实际情况有针对性的采取前瞻性护理质量管理模式,这样能够在更大程度上提升患者的护理质量、护理满意度,使不良反应或者并发症的发生有效降低,因此这种方法在临床实践中值得推广和应用。

【关键词】前瞻性护理质量管理模式;急诊内科;护理管理;应用价值引言在临床实践中,针对急诊内科患者而言,在具体的护理工作面临很多方面的风险因素,或者安全隐患等等,急诊内科本身也是护理任务比较重的科室,涉及多种类型的疾病种类和抢救患者,因此要高度重视护理质量护理有效性的提升,这样才能在更大程度上提升患者的护理满意度,为其抢救成功和护理满意度的提升提供必要的支持。

在具体的护理过程中需要充分做到前瞻性护理管理,进一步结合护理人员的工作经验和心得,着重工作患者的预见性护理管理,切实解决各类风险因素或者不确定性的问题,进而充分体现出护理工作的安全可靠和高效,为患者疾病进程的有效加快提供必要的保障,结合这样的情况,在本次研究中重点选取我院近一年时间内所收治的90例急诊内科患者作为研究对象,重点探讨前瞻性护理质量管理工作模式所呈现出的应用价值,现针对具体情况总结如下:1.资料与方法1.1 一般资料在本次研究中一共涉及90例患者,是我院在2020年2月到2021年2月接收的急诊内科患者,在患者中包括男性41例,女性49例,最小年龄34岁,最大年龄80岁,平均年龄(64.35±1.38)岁,其中38例为中风,22例为心梗,20例为急腹症,有10例其他疾病患者;在具体的研究过程中,根据护理方法的不同,对其分成对照组和观察组,各有患者45例,针对两组患者的基础资料进行比较,未发现统计学差异,P值大于0.05,具有可比性。

前瞻性护理质量管理模式在急诊内科护理管理中的应用研究摘要:目的:分析和研究在急诊内科护理管理中应用前瞻性护理质量管理模式起到的效果和作用。

方法:本次实验时间为2022年5月至2023年5月,实验对象为该时间段在我院急诊内科收治患者68例,由于实验需要进行对比,所以为了保障实验具有合理性和科学性,需要在实验正式进行之前将68例患者随机分为对照组和观察组,每组各34例。

对照组在就诊期间进行常规护理,另一组患者接受前瞻性护理质量管理模式护理,护理后对两组患者基本状况实施对比。

结果:通过实验结果可以得知,观察组患者平均急救反应时间、病死率等均低于对照组,患者护理满意率为97.05%,高于对照组82.85%(P<0.05)。

结论:在急诊内科急诊护理中应用前瞻性护理质量管理模式能够保障多种护理服务的有序实施,也能从优质、细致护理服务提供中提升患者满意度,所以值得在临床实践中应用。

关键词:前瞻性护理;护理质量管理;急诊内科;应用研究前言:急诊内科是医院的重要科室之一,该科室收治的患者病情严重,且变化较快,所以该科室护理工作具有较高的难度和复杂性。

急诊患者病情较为危急,所以为了实现患者生命安全的保障,必须给予其及时、有效的治疗,所以急诊护理人员的反应能力以及工作效率对患者生命安全保障有着重要的影响。

以往急诊内科护理中使用的常规护理模式具有单一性和固定性,主要是根据相应的要求来完成自身护理工作,这种护理模式的应用不但不能降低不良事件发生率,也无法从有效护理中提高患者满意度。

而前瞻性护理质量管理是指在临床过程中护理人员根据自身的理论知识和实践心得来对护理实施预见性的管理,也能根据患者病情变化作出及时、科学的护理策略调整。

所以将这种护理管理方式应用在急诊内科护理中能够从细致、优质护理服务实施中提升治疗有效率和患者满意率。

1资料与方法1.1一般资料本次研究随机选取2022年5月至2023年5月在本院急诊内科收治患者68例,对照组和观察组各34例。