《明史研究》总目

- 格式:docx

- 大小:21.85 KB

- 文档页数:7

明史研究综述明史是中国古代史学的重要组成部分,对于研究明代历史、文化和政治制度都具有重要价值。

本文将对明史的研究进行综述,从不同角度探讨其特点、意义以及对后世的影响。

明史是一部详尽而独立的史书。

明史由明代末年编纂而成,时间跨度长达近300年,内容涵盖了明朝的历史、政治、军事、文化等方方面面。

明史的编纂者力求全面客观,尽可能收集各种史料并进行整理,使得这部史书成为了研究明代历史的重要参考资料。

明史对于研究明代政治制度具有重要价值。

明朝是中国历史上一个重要的王朝,其政治制度相对于其他朝代来说较为独特。

明史中详细记载了明朝的官制、地方制度、税收制度等内容,使得我们能够更加深入地了解明代的政治运作。

同时,明史中还有大量关于明朝君臣之间的争斗、宦官干政等揭示了明代政治中的复杂性和矛盾性。

明史还对于研究明代文化和社会有着不可忽视的作用。

明朝是中国古代文化的重要时期之一,文人墨客众多,文化繁荣。

明史中收录了大量有关明代文人的传记、文学作品、艺术成就等内容,使得我们能够更加全面地了解明代文化的繁荣与特点。

同时,明史中还有一些关于社会风俗、经济状况等方面的记载,使得我们能够从多个角度了解明代社会的面貌。

明史的研究对于后世的影响也非常深远。

首先,明史为后世的明代研究提供了重要的基础和参考。

许多学者通过对明史的研究,揭示了明代历史的一些重要问题,如明朝灭亡的原因、明代社会的动态变化等。

其次,明史为后世研究中国古代史提供了宝贵的经验和方法。

明史编纂者的考证精神和严谨态度,为后世的史学研究者树立了榜样,也为后世的史书编纂提供了重要的借鉴。

明史是一部对于研究明代历史、文化和政治制度都具有重要价值的史书。

通过对明史的研究,我们能够更加全面地了解明代的历史面貌,揭示明代政治、文化等方面的特点,同时也为后世的研究提供了重要的基础和参考。

明史的研究对于推动中国古代史学的发展,促进史学研究方法的创新都具有重要意义。

因此,明史的研究在学术界一直备受关注,并且对于推动中国历史研究的深入发展有着重要影响。

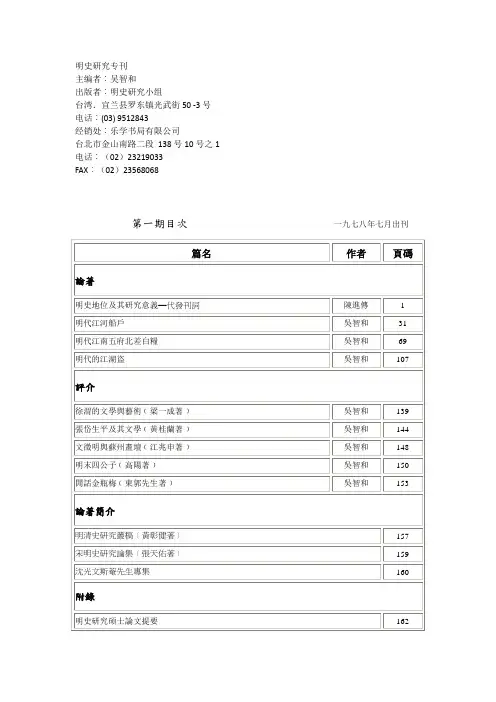

明史研究专刊

主编者︰吴智和

出版者︰明史研究小组

台湾.宜兰县罗东镇光武街50 -3号

电话︰(03) 9512843

经销处︰乐学书局有限公司

台北市金山南路二段138号10号之1

电话︰(02)23219033

FAX︰(02)23568068

第一期目次一九七八年七月出刊

第二期目次一九七九年九月出刊

第三期目次一九八○年九月出刊

第四期目次一九八一年十二月出刊

第五期目次一九八二年十二月出刊

第六期目次一九八三年六月出刊

第七期目次一九八四年六月出刊

一九八五年十二月出第八期目次

刊

第九期目次一九八九年十二月出刊

第十期目次一九九二年十月出刊

第十一期目次一九九四年十二月出刊

第十二期目次一九九八年十月出刊

第十三期目次

二○○二年三月出刊[ 悼念王恢教授專輯 ]

第十四期目次

二○○三年八月出刊[ 點差御史專輯 (一) ]

第十五期目次

二○○六年十月出刊[ 點差御史專輯 (二) ]

明史研究專刊1-10期分類目錄

[學術思想][政治][制度][軍事][社會][經濟][史學] [文學][科技][宗教][外交][建築][人物][評介][其他]。

1999年明史研究概况99年明史研究处于平稳发展的状态。

本年度发表的明史专著中,首先值得一提的是由白寿彝总主编,王毓铨主编的《中国通史·明代卷》的出版。

该书不同于一般通史的写作方式,而以序说、综述、典志、人物为纲,对明史研究的文献资料和当前的研究状况,明代政治发展的过程,有明一代的政治制度、经济、民族、中外关系、思想文化以及明代人物作了比较全面的论说,是迄今内容最为丰富的明代通史之作。

该书撰写历时多年,由几十位学者协作完成,基本反映了当前明史研究的水平。

本年度出版的明史专著还有:韦庆远《张居正和明代中后期政局》(广东高等教育出版社);尤韶华《明代司法制度初探》(厦门大学出版社);李小林《万历朝官修本朝正史研究》(南开大学出版社);王兴亚《明代行政管理制度》(中州古籍出版社);余同元《王朝鼎革与英雄悲歌----崇祯十七年家国兴亡止观录》(河北大学出版社);刘重日主编《李自成终归何处》(三秦出版社)以及论文集《第七届明史国际学术讨论会论文集》(东北师范大学出版社),《郑成功研究》(中国社会科学出版社)等。

据粗略估计,这一时期发表的论文约有300多篇。

以下试从五个方面做一概述。

一政治史政治事件洪武开国,嘉、万变革,崇祯衰亡,明代政治发展的这几个重要阶段,依然是这一研究领域的重点,尤其是嘉靖、万历之间的政局,近年来得到更多的关注。

关于洪武朝的政治,学界对朱元璋炮制的冤狱仍比较关心,希望以此为线索,对明初的政治作更深入的探究。

刘长江《明初皇室姻亲与蓝玉案》(《北大史学》第5期)从前人较少注意的明初皇室与功臣联姻和政争的关系,探析了蓝玉案的成因。

作者认为蓝玉案系明初皇室政争所致。

梁希哲、宋鸥《评李善长之死》(《史学集刊》2期)则以李善长案、案发前后的政治状况,来分析洪武朝皇权政治与君主专制的特点。

嘉靖前期出现的“大礼议”及其结局到底意味着什么?田澍发表了一系列文章阐述自己的观点,他在《论明代大礼议中的革新思想》(《中国社会科学院研究生院学报》1期)、《嘉靖前期内阁改革述论》(《明史研究》第6辑)等文章中提出,嘉靖前期,伴随“大礼议”而来的,是明代历史中一次全面的改革活动。

《明史》全文及译文《明史》是明代朱熹主编的一部编年体史书,也是中国古代史书中的一部杰作。

该书共计(不包括补编本)420卷,详细记载了明朝的历史事件、皇帝事迹、文化成就等方面的内容。

以下是《明史》全文及译文的相关参考内容。

《明史》的全文分为朱熹主编的原稿和明代之后新增的补编本。

在朱熹的原稿中,文献记载了明朝自洪武元年开始至万历三十年(公元1368年至1602年)期间的历史事件。

补编本则进一步增加了万历三十年至崇祯十七年(公元1602年至1644年)的历史材料。

全文共分为本纪、世家、列传和志四部分。

其中,本纪是按照各个皇帝的年号来编写的,对于明朝的20位皇帝有详细地记载了他们在位期间的政治、军事、经济、法律、文化等方面的事迹。

世家记载了明朝皇族和王侯达官贵人物的家世及其事迹,也有一些法家、兵家、纵横家等思想家的列传。

志部则是按照具体的内容分门别类,包括经籍、礼仪、音乐、兵器、地理、官制等等。

《明史》全文的翻译涉及其体量大、内容广泛的特点,因此对于整个全文进行翻译是一项系统而庞大的工程。

相关的译文版本有吕嘉问先生的《明史全译》,刘学勤先生的《明史译注》,杨文元等人的《明代实录全译编年译注》等。

这些译文版本在语言表达、注释解析以及对历史事件的解读等方面都有其独到之处,可以供读者参考。

《明史》具有丰富的历史材料和独特的史书风格,被认为是中国古代史书中的一部杰作。

它不仅是一部编年体史书,还具有许多文化、思想、政治等方面的研究价值。

尽管其中可能存在某些记载的主观性和偏见,但整体来说,《明史》仍然是了解明朝历史的重要参考资料之一。

综上所述,《明史》全文及译文是一部具有广泛研究价值的史书。

对于学者、研究人员和对明朝历史感兴趣的读者来说,它都是不可或缺的参考资料,通过深入学习和理解其中的内容,可以更好地了解明朝的历史演变、政治制度、文化成就等方面的情况。

秦艳君:钦定《明史》的初检视——清人的《明史》研究编者按:乾隆四年武英殿本《明史》颁行于世,确立了清朝官方对明代历史的基本论述。

本文主要以清代对《明史》的认识过程为研究对象,首先介绍了清官方对《明史》的修订与评价,其后论述赵翼、钱大昕、杨椿、赵翼等清代学者对《明史》的不同评述与考证。

本文的研究表明,清人对《明史》的研究,纠正了《明史》中存在的部分问题,为估定《明史》及其进一步研究提供了重要参考。

摘要:乾隆四年(1739),清修《明史》刊刻印行,意味着清人《明史》研究的开始。

四库馆臣对殿本《明史》本纪、列传的全面订正,是清官方修订《明史》的主要成果,它纠正了《明史》中存在的很多问题,加深了统治者的文化控制。

清代学者对《明史》的评论,褒贬兼而有之。

赵翼、钱大昕对《明史》编纂、体例、叙述等史法方面的赞扬,后逐渐成为学界公论。

史家对《明史》的批评与考证,受政治思想、社会风潮等影响,从乾嘉时期到道咸以后渐次深入,部分揭露了为清朝统治者隐讳而歪曲和抹杀明代历史的现象。

杨椿、赵翼、李慈铭等人史学修养的不同,使清代学者对《明史》的认识差异性更大,也更复杂。

清人的《明史》研究,是清官方和私家对钦定《明史》的初步检视,是清人对本朝所修前代正史的评述与考证,具有鲜明的时代特点,清理了《明史》中的部分问题,为估定《明史》及其进一步研究提供重要参考。

阅时95载,武英殿本《明史》,即《明史》的通行本刊刻进呈。

这是清朝官方的一件大事,与其政治统治、社会学术思潮、帝王与史家的史学观念有着密切的关系,同时也意味着清人《明史》研究的开始。

以往对《明史》的研究,多侧重考察《明史》的纂修阶段和各稿本之间的关系,监修总裁、重要参与者、分撰诸人与纪志传稿的研究,以及对《明史》的考证与总体评价等。

清人对殿本《明史》的研究,相关书籍也略有谈及,部分研究也注意到具体史家对《明史》的认识,但未能将个体的研究进行整体的考察,也较少结合清代政治、学术与社会加以深入剖析。

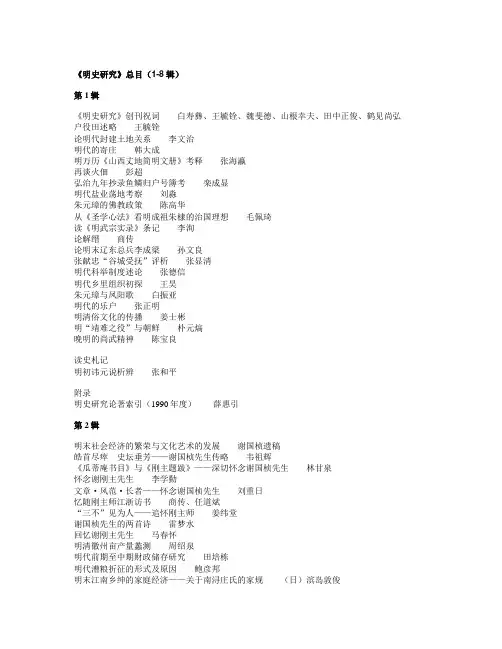

《明史研究》总目(1-8辑)第1辑《明史研究》创刊祝词白寿彝、王毓铨、魏斐德、山根幸夫、田中正俊、鹤见尚弘户役田述略王毓铨论明代封建土地关系李文治明代的寄庄韩大成明万历《山西丈地简明文册》考释张海瀛再谈火佃彭超弘治九年抄录鱼鳞归户号簿考栾成显明代盐业荡地考察刘淼朱元璋的佛教政策陈高华从《圣学心法》看明成祖朱棣的治国理想毛佩琦读《明武宗实录》条记李洵论解缙商传论明末辽东总兵李成梁孙文良张献忠“谷城受抚”评析张显清明代科举制度述论张德信明代乡里组织初探王昊朱元璋与凤阳歌白振亚明代的乐户张正明明清俗文化的传播姜士彬明“靖难之役”与朝鲜朴元熇晚明的尚武精神陈宝良读史札记明初讳元说析辨张和平附录明史研究论著索引(1990年度)薛惠引第2辑明末社会经济的繁荣与文化艺术的发展谢国桢遗稿皓首尽瘁史坛垂芳——谢国桢先生传略韦祖辉《瓜蒂庵书目》与《刚主题跋》——深切怀念谢国桢先生林甘泉怀念谢刚主先生李学勤文章·风范·长者——怀念谢国桢先生刘重日忆随刚主师江浙访书商传、任道斌“三不”见为人——追怀刚主师姜纬堂谢国桢先生的两首诗雷梦水回忆谢刚主先生马春怀明清徽州亩产量蠡测周绍泉明代前期至中期财政储存研究田培栋明代漕粮折征的形式及原因鲍彦邦明末江南乡绅的家庭经济——关于南浔庄氏的家规(日)滨岛敦俊略论仁宣时期中枢权力结构的变化郭厚安内阁权力与明代政治谭天星论明代地方监察制度的演变王世华明代谪寓辽东流人研究杨旸、梁德、洪云傅安西使与明初中西陆路交通的畅达万明明代与中亚诸国的交往沈定平宋应星的军事思想南炳文虞胤、韩昭宣起义与傅山何龄修《大明成化年镇番卫军民屯田图》疏正吴景山新发现的万历《繁峙县志》研究李裕民书讯明史园地中又一奇葩——评张显清著《严嵩传》//张德信《明史研究专刊》第十期简介鲍龙学会动态明代文化学术讨论会在山东曲阜召开附录1991年明史研究论著目录巩华阳第3辑简论明皇朝保护江南重赋区的若干重要政策林金树明代马户述论李济贤明中后期对市场贸易的法律管理姜晓萍龙骨车与农民(日)田中正俊、鹤见尚弘明朝军队的编制与领导体制方志远明朝前期学官制度述论战继发明代的武举制度晁中辰、陈风路明代的保甲与火甲陈宝良王守仁与南赣乡约曹国庆明中叶以来徽州争讼和民俗健讼问题探论卞利论晚明社会的奢靡之风暴鸿昌明代王学在北方的传播吕景琳论王夫之的理欲合性说王廷元明代茶人集团的社会组织——以茶会类型为例(台湾)吴智和试论景泰帝朱祁钰尹选波明代诸王府规制述略若亚明末北直清流派的构成及其反阉党斗争张显清“天崩地陷”时代的真实写照——全祖望《续甬上耆旧诗》中保存的晚明文献方祖猷明代前后农民领袖称十八子考释——兼论古谶李氏当王与农民起义杨绍溥读史札记明翰林院设立时间及最初设置张德信书评书讯明代城市史研究的新进展——韩大成著《明代城市研究》评介平和评李新达著《洪承畴传》赵联谨《明代开国功臣传》出版佟佳徽学研究第一部大型资料集——《徽州千年契约文书》(宋元明)问世史克海外明史研究日本学界研究明末农民战争史的趋向(日)吉尾宽学术动态澳门举办中西方文化交流学术讨论会程德附录1992年明史研究论著目录巩华阳第4辑严嵩传序王毓铨重读《莱芜集》——为王毓铨先生85岁寿辰而作白寿彝王毓铨先生与钱币学李学勤家长制专制封建社会论——记近年来王毓铨先生对明代及中国封建社会形态基本特征的论述张显清曾经沧海难为水——祝贺王毓铨先生85华诞暨从事学术研究60周年张宪博徽商在两淮盐业经营中的优势——明清徽商与两淮盐业研究之二张海鹏明代钞关制度述评--明代商税研究之一李龙潜明代中央织染机构考述范金民、夏维中论明代的吏李洵明代州县官吏惩处规制刍议柏桦论明代教官地位的卑下及其影响郭培贵论明之移都北京(美)范德郑和下西洋与明中叶社会变迁万明明后期分权共政论的发展(韩)曹永禄论明王朝的民族观与民族政策陈梧桐天启时东林党人失败的教训韩大成黄毓祺的复明活动和黄毓祺案何龄修明宣宗《五伦书》中对明太祖之评价(香港)赵令扬略论宋濂的理学思想和文学主张沙似雪张居正治国方略的整体思想吴量恺正直博学的焦澹园南炳文明太祖对道教的态度及其三教合一的追求(香港)马楚坚明人审美风尚概观罗筠筠明代的家庭:家庭形态、权力结构及成员间的关系(台湾)徐泓悍妻与十七世纪前后的中国社会赵毅、赵轶峰晚明文化商品化与社会纵欲思潮商传郑经的诗集和诗歌(台湾)朱鸿林天花、商贾和白莲教(美)卡尼·T·费什附录1993年明史研究论著目录巩华阳第5辑李洵先生的生平与学术业绩赵毅、罗冬阳再论“火佃”的渊源及其性质刘重日明代的重工业税(台湾)罗丽馨明代中后期苏州地区商业的发展及其评价夏维中明代京杭运河的管理体制封越健论袁文新与区田法吴庭美、夏玉润明清时期徽州族产经济初探——以祁门善和程氏为例颜军明代豪民私债论纲赵毅明代的党争(台湾)吕士朋略论朱元璋的民本思想陈怀仁从明《大诰》看朱元璋对人身依附关系的强化张宪博朱元璋与李善长张健“顺案”考略毛佩琦明代开国皇帝的社会整合——作为权威功能的正统观念(美)范德试论明代的经筵制度张英聘略论明代驿传之役吕景琳、若亚明代文化的层间互动商传明代江南进士甲天下及其原因范金民严嵩诗诣评价析论(美)谢正光俞大猷用兵的哲学思想胡华兴文物选萃石门夹山出土文物考释余学群读史札记李自成通山“遇害”说所据不实张德信第6辑陈子龙:晚明实学思潮的健将——兼论明清实学思潮的一些问题张显清浅论刘基的文学思想与诗文郝兆矩从《四友斋丛说》看何良俊的经世思想刘文鹏论钱谦益的史学陈宝良论谈迁刻苦求实的治史精神——兼论《国榷》的史论杨绪敏从现存版籍看明代市民文学的地域分布——明代市民文学研究之二方志远明代北方经济述论——兼与江南经济比较吕景琳徽州文书中“主盟”的性质阿风洪武时期的社会教育与移风易俗高寿仙明祖陵的营建与特色陈琳朱棣与朱高炽的关系及其社会政治影响赵中男土木之战志疑李新峰试论丘濬的人才观寇伟嘉靖前期内阁改革述论田澍明政府对澳门的管理万明徽州海商王直与日本(日)松浦章李自成死于通山九宫山史证不足林金树、杨志清李自成之死考辨赵国华、张德信书评论述明清江南商业发展的力作——《明清江南商业的发展》评介王振忠读史与考察牟定白马山考察记张方玉补白《明督抚年表》术补(一)《明督抚年表》术补(二)《明督抚年表》术补(三)第7辑谢国桢先生百年诞辰纪念会在京召开吴艳红读《瓜蒂庵小品》——纪念谢国桢师百年诞辰商传忆谢刚主先生二三事李兴盛试论明太祖“以教化为本”的治国思想与实践张显清明代丞相制度新论——“内阁非相说”质疑及其他刘晓东明代南京行政功能初探张英聘明代人口数额的再认识高寿仙明代天津人口初探高艳林明承元制与北边供饷体制的解体——以山西行都司为例张金奎明末勇卫营潘星辉明代福建军屯及其败坏周玉英明代科场案张德信明代八股文略论田澍明代朝野对科举制度的评论王熹论明世宗禁佛何孝荣周鹤芝的姓名及其乞师日本南炳文黄仁宇的“大历史观”及其明史研究赵克生社会环境的变化对明代州县施政的影响柏桦儒家思想与十七世纪中国北方下层社会的家庭伦理实践赵秩峰略论明代江浙的城隍神信仰周祝伟从“三言”“二拍”看明代社会风尚及市民观念的变化周均美明初毛怜卫与朝鲜的关系刁书仁、王剑浅析李延遇害通山的史实及新近发现之物证冯俊第8辑王毓铨先生的生平与学术成就中国社会科学院历史研究所明史研究室悼念日本学者田中正俊教授栾成显从明到清的历史转折——明在衰败中走向活泼开放,清在强盛中走向僵化封闭毛佩琦明代生员与地方社会:以政治参与为例陈宝良明清无锡进士简论杭建伟明朝“历代帝王庙”从祀试探——以赵普、武成王为中心赵克生明代赎刑考略——兼论赎刑的纳钞纳米之制姚旸洪武永乐时期京师(南京)的卫军胡正宁试论明代火器研制者探讨弹道学理论的特点徐新照明北京皇城和紫禁城的形制布局孟凡人明辉发部先世南迁考张士尊、赵毅15世纪中国与东亚贸易关系的建构万明“南京教案”所表现的明人天主教观庞乃明明后期山东官庄之兴办与“垦荒招亡”成淑君论明清时期淮河流域航运的开发蒲霞论明嘉靖年间倭寇的性质范中义王士琦抗倭援朝职衔考李小林王士琦的仕途终点和人品南炳文中国历史“停滞论”的由来和发展张显清近三十年来国外关于明代社会变迁问题的研究状况程德近十年明史研究述评彭克明、周晓光一部引人注目的深度探索之作——读田澍《嘉靖革新研究》张金奎补白《佛道秘密宗教与明代社会》出版《徽商与明清徽州教育》出版《明史研究专刊》第十三期出版《天津人口研究》出版《明代云南沐氏家庭研究》出版《明代的卫学教育》出版《徐阶与嘉隆政治》出版《明代的苏州藏书》出版。

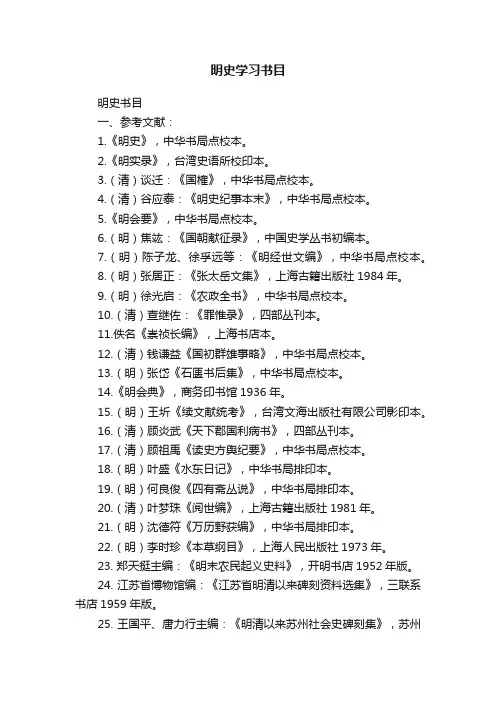

明史学习书目明史书目一、参考文献:1.《明史》,中华书局点校本。

2.《明实录》,台湾史语所校印本。

3.(清)谈迁:《国榷》,中华书局点校本。

4.(清)谷应泰:《明史纪事本末》,中华书局点校本。

5.《明会要》,中华书局点校本。

6.(明)焦竑:《国朝献征录》,中国史学丛书初编本。

7.(明)陈子龙、徐孚远等:《明经世文编》,中华书局点校本。

8.(明)张居正:《张太岳文集》,上海古籍出版社1984年。

9.(明)徐光启:《农政全书》,中华书局点校本。

10.(清)查继佐:《罪惟录》,四部丛刊本。

11.佚名《崇祯长编》,上海书店本。

12.(清)钱谦益《国初群雄事略》,中华书局点校本。

13.(明)张岱《石匮书后集》,中华书局点校本。

14.《明会典》,商务印书馆1936年。

15.(明)王圻《续文献统考》,台湾文海出版社有限公司影印本。

16.(清)顾炎武《天下郡国利病书》,四部丛刊本。

17.(清)顾祖禹《读史方舆纪要》,中华书局点校本。

18.(明)叶盛《水东日记》,中华书局排印本。

19.(明)何良俊《四有斋丛说》,中华书局排印本。

20.(清)叶梦珠《阅世编》,上海古籍出版社1981年。

21.(明)沈德符《万历野获编》,中华书局排印本。

22.(明)李时珍《本草纲目》,上海人民出版社1973年。

23. 郑天挺主编:《明末农民起义史料》,开明书店1952年版。

24. 江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联系书店1959年版。

25. 王国平、唐力行主编:《明清以来苏州社会史碑刻集》,苏州大学出版社1998年版。

26. 李华编:《明清以来北京工商业会馆碑刻选编》,文物出版社1980年版。

27. 郭厚安:《明实录经济资料选编》,中国社会科学出版社1989年版。

28. 谢国桢:《明代社会经济史料选编》,福建人民出版社1981年版。

二、今人论著:1.张显清、林金树《明代政治史》,广西师范大学出版社2003年12月。

2.孟森:《明清史讲义》(上),中华书局1981年版。

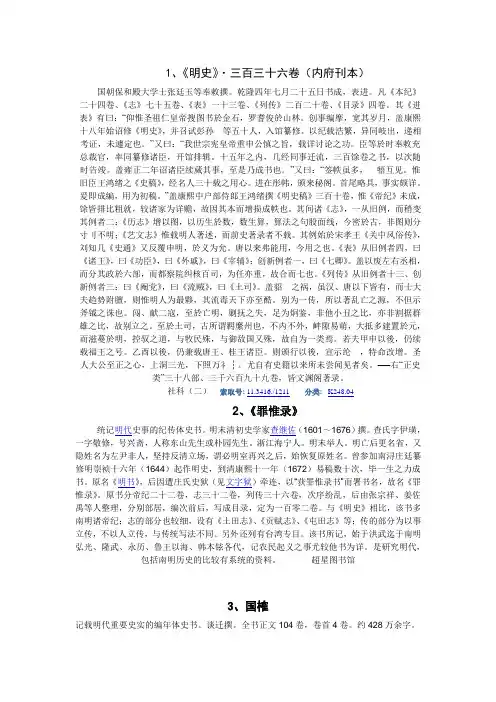

1、《明史》·三百三十六卷(内府刊本)国朝保和殿大学士张廷玉等奉敕撰。

乾隆四年七月二十五日书成,表进。

凡《本纪》二十四卷、《志》七十五卷、《表》一十三卷、《列传》二百二十卷、《目录》四卷。

其《进表》有曰:“仰惟圣祖仁皇帝搜图书於金石,罗耆俊於山林。

创事编摩,宽其岁月,盖康熙十八年始诏修《明史》,并召试彭孙等五十人,入馆纂修。

以纪载浩繁,异同岐出,递相考证,未遽定也。

”又曰:“我世宗宪皇帝重申公慎之旨,载详讨论之功。

臣等於时奉敕充总裁官,率同纂修诸臣,开馆排辑。

十五年之内,几经同事迁流,三百馀卷之书,以次随时告竣。

盖雍正二年诏诸臣续蒇其事,至是乃成书也。

”又曰:“签帙虽多,牾互见。

惟旧臣王鸿绪之《史稿》,经名人三十载之用心。

进在彤帏,颁来秘阁。

首尾略具,事实颇详。

爰即成编,用为初稿。

”盖康熙中户部侍郎王鸿绪撰《明史稿》三百十卷,惟《帝纪》未成,馀皆排比粗就,较诸家为详赡,故因其本而增损成帙也。

其间诸《志》,一从旧例,而稍变其例者二:《历志》增以图,以历生於数,数生算,算法之句股面线,今密於古,非图则分寸刂不明;《艺文志》惟载明人著述,而前史著录者不载。

其例始於宋孝王《关中风俗传》,刘知几《史通》又反覆申明,於义为允。

唐以来弗能用,今用之也。

《表》从旧例者四,曰《诸王》,曰《功臣》,曰《外戚》,曰《宰辅》;创新例者一,曰《七卿》。

盖以废左右丞相,而分其政於六部,而都察院纠核百司,为任亦重,故合而七也。

《列传》从旧例者十三、创新例者三:曰《阉党》,曰《流贼》,曰《土司》。

盖貂之祸,虽汉、唐以下皆有,而士大夫趋势附膻,则惟明人为最夥,其流毒天下亦至酷。

别为一传,所以著乱亡之源,不但示斧钺之诛也。

闯、献二寇,至於亡明,剿抚之失,足为炯鉴,非他小丑之比,亦非割据群雄之比,故别立之。

至於土司,古所谓羁縻州也,不内不外,衅隙易萌,大抵多建置於元,而滋蔓於明,控驭之道,与牧民殊,与御敌国又殊,故自为一类焉。

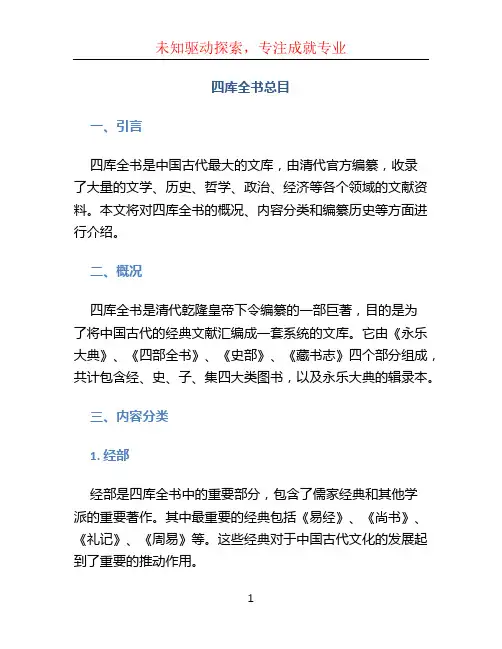

四库全书总目一、引言四库全书是中国古代最大的文库,由清代官方编纂,收录了大量的文学、历史、哲学、政治、经济等各个领域的文献资料。

本文将对四库全书的概况、内容分类和编纂历史等方面进行介绍。

二、概况四库全书是清代乾隆皇帝下令编纂的一部巨著,目的是为了将中国古代的经典文献汇编成一套系统的文库。

它由《永乐大典》、《四部全书》、《史部》、《藏书志》四个部分组成,共计包含经、史、子、集四大类图书,以及永乐大典的辑录本。

三、内容分类1. 经部经部是四库全书中的重要部分,包含了儒家经典和其他学派的重要著作。

其中最重要的经典包括《易经》、《尚书》、《礼记》、《周易》等。

这些经典对于中国古代文化的发展起到了重要的推动作用。

2. 史部史部是关于历史方面的著作,包括史书、编年体史料和诸家野史等。

其中最著名的作品有《史记》、《资治通鉴》、《明史》等。

这些史书记录了中国古代的政治、社会、文化等方方面面,对于研究中国历史具有重要价值。

3. 子部子部是涵盖儿童教育、教育学、文学、诗词等方面的文献。

其中包括《论语》、《诗经》、《全唐诗》等重要著作。

这些文献不仅对于研究中国古代的文学艺术具有重要意义,也为后世教育和思想理论提供了重要参考。

4. 集部集部收录了各种著作集子和经传注疏。

其中包括了众多的哲学、政治、经济、科学等方面的著作,如《庄子》、《论法师谈》、《四子书》等。

这些著作对于研究中国古代思想和学术有着重要的价值。

5. 永乐大典辑录本《永乐大典》是明代朱棣为了庆祝自己登基而编纂的一部巨著。

在四库全书中,收录了《永乐大典》的辑录本,这是中国古代文化宝库中的一颗明珠,对于研究明代的政治、经济、文化等方面提供了宝贵资料。

四、编纂历史四库全书的编纂工作从1772年开始,一直持续到1782年才完成。

在此期间,乾隆皇帝亲自主持并下达了560多道命令,对编纂工作做出了细致的指导和要求。

为了保证全书的质量,皇帝特地聘请了大量的学者和编纂人员,使得编纂工作取得了较好的进展。

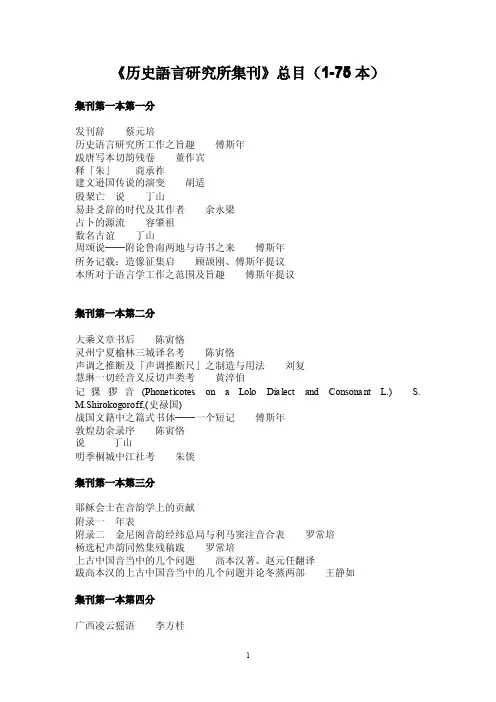

《历史語言研究所集刊》总目(1-75本)集刊第一本第一分发刊辞蔡元培历史语言研究所工作之旨趣傅斯年跋唐写本切韵残卷董作宾释「朱」商承祚建文逊国传说的演变胡适殷栔亡 说丁山易卦爻辞的时代及其作者余永梁占卜的源流容肇祖数名古谊丁山周颂说──附论鲁南两地与诗书之来傅斯年所务记载:造像征集启顾颉刚、傅斯年提议本所对于语言学工作之范围及旨趣傅斯年提议集刊第一本第二分大乘义章书后陈寅恪灵州宁夏榆林三城译名考陈寅恪声调之推断及「声调推断尺」之制造与用法刘复慧琳一切经音义反切声类考黄淬伯记猓猡音(Phoneticotes on a Lolo Dialect and Consonant L.)S. M.Shirokogoroff,(史禄国)战国文籍中之篇式书体──一个短记傅斯年敦煌劫余录序陈寅恪说丁山明季桐城中江社考朱倓集刊第一本第三分耶稣会士在音韵学上的贡献附录一年表附录二金尼阁音韵经纬总局与利马窦注音合表罗常培杨选杞声韵同然集残稿跋罗常培上古中国音当中的几个问题高本汉著、赵元任翻译跋高本汉的上古中国音当中的几个问题并论冬蒸两部王静如集刊第一本第四分广西凌云猺语李方桂类音跋刘文锦剥字解徐中舒调查云冈造像小记赵邦彦闽音研究陶燠民平陵访古记附录:关于臻栉韵的讨论吴金鼎集刊第二本第一分吐蕃彝泰赞普名号年代考(蒙古源流研究之二)陈寅恪敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋陈寅恪耒耜考徐中舒殷人服象及象之南迁徐中舒大唐西域记撰人辨机陈垣召穆公传丁山大东小东说傅斯年论所谓「五等爵」傅斯年姜原傅斯年集刊第二本第二分支脂之三部古读考林语堂钞本甲乙事案跋朱希祖西游记玄奘弟子故事之演变陈寅恪宋拓石本历代钟鼎彝器款识法帖残叶跋徐中舒西夏文汉藏译音释略王静如中国古音(切韵)之系统及其演变高本汉著、王静如译听写倒英文赵元任殷墟沿革董作宾甲骨年表董作宾集刊第二本第三分九子母考赵邦彦殷周文化之蠡测徐中舒几何原本满文译本跋陈寅恪论考证中国古书真伪之方法高本汉著、王静如译论阻卜与鞑靼王静如彰所知论与蒙古源流(蒙古源流研究之三)陈寅恪蒙古源流作者世系考(蒙古源流研究之四)陈寅恪反切语八种赵元任用bdg当不吐气清破裂音赵元任切韵鱼虞之音值及其所据方音考──高本汉切韵音读商榷之一罗常培集刊第二本第四分汉字中之拼音字林语堂吴三桂周王纪元释疑朱希祖劫灰录跋朱希祖西夏文佛母孔雀明王经考释序陈寅恪明成祖生母记疑傅斯年跋丁山夷考丁山中原音韵声类考罗常培释重轻(等韵释词之三)罗常培戴东原续方言稿序罗常培儿( )音的演变唐虞宋拓石本历代钟鼎彝器款识法帖残本再跋徐中舒广东北江猺山杂记庞新民D.Jones&Kwing Tong Woo胡(絅堂)共作的Supplement to the Cantonese Phonetic Reader的勘误刘学浚集刊第三本第一分切韵â的来源李方桂李唐氏族之推测陈寅恪中台藏缅数目字及人称代名词语源试探王静如康熙字典字母切韵要法考证赵荫棠知彻澄娘音值考罗常培集刊第三本第二分集韵声类考白涤洲洪武正韵声类考刘文锦敦煌写本守温韵学残卷跋罗常培梵文颚音五母之藏汉对音研究罗常培释定海方氏所藏四体字至元通宝钱文王静如敦考释徐中舒对于中国古音重订的贡献 A.Dragunov著、唐虞译集刊第三本第三分南岳大师立誓愿文跋陈寅恪当涂出土晋代遗物考徐中舒清史稿中建州卫考辨孟森清始祖布库里雍顺之考订孟森郦学考序目丁山东冬屋沃之上古音(英文)李方桂记咸阳方音刘文锦集刊第三本第四分天师道与滨海地域之关系陈寅恪辽道宗及宣懿皇后契丹国字哀册初释王静如陈侯四器考释徐中舒莽权价值之重新考订刘复重印朝鲜世宗实录地理志序孟森李唐氏族之推测后记陈寅恪由陈侯因铭黄帝论五帝丁山再述内阁大库档案之由来及其整理徐中舒集刊第四本第一分昂昂溪史前遗址梁思永广西猺山调查杂记庞新民记广东北江猺山荒洞猺人之建醮姜哲夫拜王(广东北江猺山猺人风俗之一)姜哲夫等集刊第四本第二分中国字调跟语调(英文)赵元任藏文前缀音对于声母的影响(英文)李方桂谭「谭」董作宾罗罗太上清净消灾经对译杨成志花月痕的作者魏秀仁传容肇祖释内外转罗常培泰兴何石闾韵史稿本跋罗常培集刊第四本第三分说儒胡适周东封与殷遗民傅斯年丛 甲骨金文中所涵殷历推证吴其昌殷历中几个重要问题董作宾集刊第四本第四分乙二声调推断尺刘复音位标音法的多能性(英文)赵元任宗法考源丁山弋射与弩之溯原及关于此类名物之考释徐中舒士王皇三字之探原徐中舒关中声调实验录白涤洲刘半农先生赵元任白涤洲小传及著述提要罗常培集刊第五本第一分汉代奴隶制度辑略劳干盐铁论校记劳干汉晋闽中建置劳干论中国上古音的*-iwng,*-iwk,*-iwg李方桂读高力士外传释「变造」「和籴」之法俞大纲由三代都邑论其民族文化丁山读姚大荣马阁老洗冤录驳议容肇祖集刊第五本第二分武曌与佛教陈寅恪李德裕贬死年月及归葬传说考辨陈寅恪三论李唐氏族问题陈寅恪两汉户籍与地理之关系劳干两汉郡国面积之估计及口数增减之推测劳干方言性变态语音三例赵元任古代灌溉工程原起考徐中舒阳燧取火与方诸取水唐擘黄释家邵君朴集刊第五本第三分楞伽宗考胡适戈戟余论郭宝钧金史氏族表初稿(上)陈述集刊第五本第四分金史氏族表初稿(下)陈述蒙古史札记岑仲勉打花鼓李家瑞中国方言当中爆发音的种类赵元任通志七音略研究罗常培契丹国字再释王静如就元秘史译文所见之中国人称代名词王静如集刊第六本第一分金文嘏辞释例徐中舒明懿文太子生母考李晋华明成祖生母问题汇证李晋华跋「明成祖生母问题汇证」并答朱希祖先生傅斯年说「广陵之曲江」傅斯年两唐书玄宗元献皇后杨氏传考异兼论张燕公事迹俞大纲说弹词李家瑞内阁大库残余档案内洪承畴报销册序李光涛集刊第六本第二分三百年前的建立孔教论陈受颐明初建州女真居地迁徙考徐中舒三朝北盟会编考(上)陈乐素集刊第六本第三分三朝北盟会编考(下)陈乐素八旗制度考实孟森五等爵在殷商董作宾集刊第六本第四分豳风说徐中舒汉魏晋北朝东北诸郡沿革表余逊诗经「式」字说丁声树广西太平府属土州县司译语考闻宥李唐武周先世事迹杂考陈寅恪谁是「齐物论」之作者傅斯年集刊第七本第一分东晋南朝之吴语陈寅恪骨文例董作宾殷商疑年董作宾说尊彝徐中舒阿保机与李克用盟结兄弟之年及其背盟相攻之推测陈述南宋杭州的消费与外地商品之输入全汉升关于么之名称分布与迁移陶云逵集刊第七本第二分殷周之际史迹之检讨徐中舒Voiced Plosives and Affricates in Ancient Tibetan A.Dragunov春秋「公矢鱼于棠」说陈槃宋代官吏之私营商业全汉升明太祖遣僧使日本考黎光明集刊第七本第三分府兵制前期史料试释陈寅恪新元史本证陈叔陶纪唐音统签俞大纲炖煌写本张淮深变文跋孙楷第由说书变成戏剧的痕迹李家瑞集刊第七本第四分几个云南土族的现代地理分布及其人口之估计陶云逵南朝境内之各种人及政府对待之政策周一良论宇文周之种族周一良中国丹砂之应用及其推演劳干与高本汉先生商榷「自由押韵」说兼论上古楚方音特色董同龢说 葛毅卿曳落河考释及其相关诸问题陈述集刊第八本第一分刘复愚遗文中年月及其不祀祖问题陈寅恪敦煌石室写经题记汇编序陈寅恪敦煌本心王投陀经及法句经跋尾陈寅恪郎官石柱题名新箸录岑仲勉发羌之地望与对音郑天挺经典释文和原本玉篇反切中的匣于两纽罗常培喻三入匣再证葛毅卿论鲁西画像三石劳干东都事略撰人王赏偁父子陈述集刊第八本第二分明史德王府世系表订误(附李庸莘小传及遗像)李晋华读洛阳伽蓝记书后陈寅恪释牢胡厚宣从汉简所见之边郡制度劳干契丹世选考陈述北宋汴梁的输出入贸易全汉升集刊第八本第三分宋代广州的国内外贸易全汉升外蒙于都斤山考岑仲勉邵王之諻鼎及 铭考证张政烺明初之用兵与寨堡王崇武头下考(上)陈述卜辞杂例胡厚宣集刊第八本第四分论雍己在五期背甲上的位置董作宾释用御胡厚宣论魏孝文之迁都与华化劳干贞石证史岑仲勉集刊第九本(1937)唐集质疑岑仲勉读全唐诗札记岑仲勉卜辞同文例胡厚宣跋封氏闻见记岑仲勉跋唐摭言岑仲勉宋代南方的虚市全汉升清人入关前求款之始末李光涛续劳格读全唐文札记岑仲勉论白氏长庆集源流并评东洋本白集岑仲勉白氏长庆集伪文岑仲勉白集醉吟先生墓志铭存疑岑仲勉两京新记卷三残卷复原岑仲勉集刊第十本六书古义张政烺汉代兵制及汉简中的兵制劳干论明太祖起兵及其政策之转变王崇武中古自然经济全汉升读东城老父传陈寅恪读莺莺传陈寅恪汉武后元不立年号考劳干宋末的通货膨胀及其对于物价的影响全汉升辽代四时捺 考五篇傅乐焕论诗经中的「何」「曷」「胡」丁声树古谶纬书录解题(一)陈槃炖煌唐咸通钞本三备残卷解题陈槃南宋稻米的生产与运销全汉升宋史职官志考正邓广铭查继佐与敬修堂钓业王崇武讲史与咏史诗张政烺居延汉简考释序目劳干天山南路元代设驿之今地岑仲勉集刊第十一本至二本目录索引集刊第十一本魏书司马叡传江东民族条释证及推论陈寅恪两汉刺史制度考劳干汉代社祀的源流劳干汉简中的河西经济生活劳干跋高句丽大兄冉牟墓志兼论高句丽都城之位置劳干登科记考订补岑仲勉唐代物价的变动全汉升唐宋时代扬州经济景况的繁荣与衰落全汉升The Hypothesis of A Pre-glottalized Series of Consonants in Primitive Tai Fang-kuei Li补唐代翰林两记岑仲勉两关遗址考劳干谶纬释名陈槃谶纬溯原上陈槃北宋物价的变动全汉升南宋初年物价的大变动全汉升宋金间走私贸易全汉升「何当」解丁声树「碚」字音读答问丁声树山东滕县下黄沟村宋代墓葬调查记潘悫集刊第十二本读明史朝鲜传王崇武旧唐书逸文辨岑仲勉古谶纬书录解题(二)陈槃古谶纬全佚书存目解题(一)陈槃古诗纪补正叙例逯钦立「回回」一词之语原附论新疆之名亟应厘正岑仲勉吐鲁番一带汉回地名对证岑仲勉吐鲁番木柱刻文略释岑仲勉理番新发见隋会州信道记跋岑仲勉清太宗求款始末提要李光涛清入关前之真象李光涛记奴儿哈赤之倡乱及萨尔浒之战李光涛论建州与流贼相因亡明李光涛记清太宗皇太极三字称号之由来李光涛记崇祯四年南海岛大捷李光涛清太宗与三国演义李光涛读高青邱威爱论王崇武跋历史语言研究所所藏明末谈刻及道光三让本太平广记岑仲勉武鸣土语音系李方桂卜辞记事文字史官签名例胡厚宣四库提要古器物铭非金石录辨岑仲勉宣和博古图撰人岑仲勉元初西北五城之地理的考古岑仲勉从金泽图录白集影页中所见岑仲勉文苑英华辨证校白氏诗文附按岑仲勉补白集源流事证数则岑仲勉从文苑英华中书翰林制诏两门所收白氏文论白集岑仲勉集刊第十三本广韵重纽试释董同龢河南安阳后冈的殷墓石璋如广韵重纽的研究周法高切韵鱼虞之音读及其流变周法高说平仄周法高颜氏家训金楼子「伐鼓」解周法高字说张政烺说文燕召公史篇名丑解张政烺研究中国古玉问题的新资料李济殷历谱后记董作宾不 解屈万里甲骨文 比二字辨屈万里谥法滥觞于殷代论屈万里论汉代的内朝与外朝劳干汉诗别录逯钦立集刊第十四本评汉以前的古镜之研究并论「淮式」之时代问题高去寻东晋南朝的钱币使用与钱币问题何兹全宋辽聘使表稿傅乐焕刘綎征东考王崇武伯叔姨舅姑考芮逸夫象郡牂柯和夜郎的关系劳干居延汉简考证补正劳干王逸集牙签考证张政烺梵文td的对音周法高等韵门法通释董同龢苗语释亲芮逸夫文作斋经译注马学良集刊第十五本元代的纸币全汉升翰林学士壁记注补岑仲勉续贞石证史岑仲勉玉溪生年谱会笺平质岑仲勉唐方镇年表正补岑仲勉抄明李英征曲先(今库车)故事并略释岑仲勉跋南窗纪谈岑仲勉辽金 军史料试释谷霁光集刊第十六本秦汉间之所谓「符应」论略陈槃论汉代之陆运与水运劳干苗傜语声调问题张琨茆泮林庄子司马彪注考逸补正王叔岷畬民图腾文化的研究凌纯声说文笔逯钦立形影神诗与东晋之佛道思想逯钦立魏晋南朝的兵制何兹全释甥之称谓芮逸夫辽史复文举例傅乐焕汉晋遗简偶述陈槃李如松征东考王崇武集刊第十七本问答录与说参请张政烺战国秦汉间方士考论陈槃古谶纬书录解题(三)陈槃古谶纬书录解题附录(二)陈槃汉代察举制度考劳干说文序引尉律解张政烺论万历征东岛山之战及明清萨尔浒之战王崇武明成祖朝鲜选妃考王崇武唐唐临冥报记之复原岑仲勉切韵指掌图中几个问题董同龢阿保机即位考辨杨志玖洪承畴背明始末李光涛记栗粟语音兼论所谓栗粟文芮逸夫碧罗雪山之栗粟族陶云逵魏晋的中军何兹全集刊第十八本上古音韵表稿董同龢北魏尚书制度考严耕望述酒诗题注释疑(陶诗笺证之一)逯钦立论太平经钞甲部之伪王明记明实录吴论崇祯二年「己巳虏变」李光涛北宋刊南宋补刊十行本史记集解跋傅斯年后汉书残本跋傅斯年北宋刊南宋补刊十行本史记集解后跋劳干集刊第十九本莫话记略李方桂华阳凉水井客家话记音董同龢古音中的三等韵兼论古音的写法周法高新获之敦煌汉简夏鼐北朝地方政府属佐制度考严耕望周易参同契考证王明毛文龙酿乱东江本末李光涛论中国造纸术之原始劳干释汉代之亭障与烽燧劳干绛守居园池记集释(附绛守居园池记句解书目提要)岑仲勉全本王仁煦刊谬补缺切韵的反切下字董同龢集刊第二十本上册元微之悼亡诗及艳诗笺证陈寅恪易林断归崔篆的判决书胡适宋范祖禹书古文孝经石刻校释马衡中山方言赵元任领民酋长与六州都督周一良浮屠与佛季羡林唐本说文与说文旧音周祖谟旧唐书地理志「旧领县」之表解岑仲勉论早期谶纬及其与邹衍书说之关系陈槃唐宋政府岁入与货币经济的关系全汉升陶渊明年谱逯钦立南宋蜀本南华真经校记王叔岷董文骥与明史纪事本末王崇武朝鲜壬辰倭祸中之平壤战役与南海战役李光涛北魏洛阳城图的复原劳干武威唐代吐谷浑慕容氏墓志夏鼐僚为仡佬试证芮逸夫玄应反切考周法高魏晋南朝地方政府属佐考严耕望黄庭经考王明文作祭献药供牲经译注马学良集刊第二十本下册古玉新诠郭宝钧释伧楚余嘉锡积微居字说杨树达「早晚」与「何当」丁声树读魏书李冲传论宗主制余逊一枝花话张政烺传说中周都的实地考察石璋如宋史刑法志考正邓广铭甲骨文字模拟研究例张秉权洪武二十二年太孙改律及三十年律诰考黄彰健 军考释初稿陈述集刊第二十一本至三十本目录索引集刊第二十一本第一分古社会田狩与祭祀之关系陈槃谶纬命名及其相关之诸问题陈槃庄子校释后记王叔岷说文引秘书为贾逵说辨正丁声树清末汉阳铁厂全汉升「禁不得祠明星出西方」之诸问题陈槃记明季朝鲜中原倭祸之中原汉奸李光涛明季流寇始末李光涛集刊第二十二本豫北出土青铜句兵分类图解李济小屯殷代的成套兵器石璋如古谶纬书录解题陈槃「侯」与「射侯」陈槃汉代的亭制劳干殷代月食考董作宾跋日本高山寺旧钞卷子本庄子残卷王叔岷上古语法札记周法高九族制与尔雅释亲芮逸夫汉代地方官吏之籍贯限制严耕望洛阳伽蓝记补注体例辨徐高阮鹅湖之会朱陆异同略说黄彰健朝鲜壬辰倭祸与李如松之东征李光涛记朝鲜宣庙中兴志李光涛中国语的词类周法高集刊第二十三本上册古今交食周期比较论高平子台山语料赵元任汉代的雇佣制度劳干秦汉郎吏制度考严耕望清季的江南制造局全汉升故宫藏拳乱史料注释吴相湘成都弓箭制作调查报告谭旦冏僰人考芮逸夫么些族迁徙路线之寻访李霖灿成都音系略记杨时逢集刊第二十三本下册校雠通例王叔岷汉晋遗简偶述之续陈槃三等韵重唇音反切上字研究周法高「姓」字古义析证杨希枚掣逋考李方桂小屯C区的墓葬群石璋如战国墓内带用途的推测高去寻全本王仁煦刊谬补缺切韵的反切上字董同龢殷墟有刃石器图说李济说「吉」张秉权中国与东南亚之崖葬文化凌纯声西周年历谱董作宾集刊第二十四本论唐代尚书省之职权与地位严耕望略论唐六典之性质与施行问题严耕望大明律诰考黄彰健读明史王艮传黄彰健明外史考黄彰健清史稿顺治朝疆臣表订误李光涛陕西耀县的碑林与石窟石璋如陕西长武县出土造像记石璋如汉代常服述略劳干先秦两汉帛书考陈槃中国语法札记周法高跪坐蹲居与箕踞李济集刊第二十五本论古代汉语的音位周法高张献忠史事李光涛多尔衮入关始末李光涛甲午战争以前的中国工业化运动全汉升明史宰辅表初校吴缉华跋日本古钞卷子本淮南鸿烈兵略闲诂第廿王叔岷汉代地方行政制度严耕望殷虚文字札记张秉权河南 县刘庄的汉墓石璋如云南 黑体质之研究芮逸夫集刊第二十六本古代的询问代词周法高春秋大事表列国爵姓及存灭表譔异陈槃殷代的铸铜工艺石璋如小屯殷代的建筑遗迹石璋如先秦赐姓制度理论的商榷杨希枚孟子性论之研究黄彰健杜黄裳拜相前之官历严耕望明季朝鲜「倭祸」与「中原奸人」李光涛集刊第二十七本文字斠证王叔岷魏晋南朝都督与都督区严耕望先秦诸侯受降献捷与遣俘制度考杨希枚易卦源于龟卜考屈万里长沙音系杨时逢卜辞甲申月食考张秉权玉佩与刚卯劳干论浮屠与佛周法高关中考古调查报告石璋如春秋大事表列国爵姓及存灭表譔异中(附劳干跋文)陈槃集刊第二十八本上册本论文集撰文人上胡适先生书国语结构不同层次中形态上跟意义上的参差赵元任老君音诵诫经校释杨联升晏子春秋斠证王叔岷印章与摹搨的起源及其对于雕板印刷发明的影响李书华Some References to Iranian Temples in the Tun-huang Region Arthur Waley古代被动式句法之研究周法高Prima Introduzione della Filosofia Scolastica in Cina Pasquale M.D'elia Documents Issuing from the Region of Tun-huang Henri Maspero,Translated by L.Carrington Goodrich记李如松留于东国朝鲜之后裔李光涛卜龟腹甲的序数张秉权再论吾我金守拙著、李保均译四川李庄方言略记杨时逢姿与Gesture陈世骧旧唐书夺文拾补严耕望元朝与明初的海运吴缉华尚书 陶谟篇著成的时代屈万里春秋大事表列国爵姓及存灭表譔异(下一)陈槃A Kottish-Tibetan-Chinese Word Equation Walter Simon司马迁与希罗多德(Herodutus)之比较邓嗣禹论夫子与子李宗侗汉代的西域都护与戊己校尉劳干论四书章句集注定本黄彰健集刊第二十八本下册美洲白银与十八世纪中国物价革命的关系全汉升The Jui Dialect of Poai:Phonology李方桂黑鞑事略中所说窝阔台汗时代胡丞相事迹考姚从吾「韦弦」「慎所好」二赋非刘知几所作辨洪业小臣 石 的残片与铭文高去寻殷代头饰举例石璋如联名与姓氏制度的研究杨希枚僚人考芮逸夫The Neo-Confucian Solution of the Problem of Evil陈荣捷“Wu-Liang-Shou”(无量寿):A Comparative Study of Tibetan and Chinese Longevity Rites F.D.Lessing汉城大学所藏大胛骨刻辞考释董作宾康熙几暇格物编的法文节译本陈受颐殷虚白陶发展之程序李济胡适思想与中国前途殷海光胡适先生著作目录(一)中文Eugene L.Delafield胡适先生著作目录(二)西文袁同礼集刊第二十九本上册Numerals in Comparative Linguistic(with special reference to Dravidian)Murray B.EmeneauThe Phonemic System of the Yi Miao Dialect张琨Siamese Phonemes:A Restatement George L.Trager湖南方言声调分布杨时逢Linguistic Geography of the宣化Hsuan-hua Region(察哈尔Chahar Province)Willem A.GrootaersTwo Final Consonantal Clusters in Archaic Tibetan Walter SimonMeaning Correlations and Selections in Morphology-Syntax Paradigms Charles F.VoegelinThe Chinese Script:An Essay on Nomenclature(the first hecaton)Peter A. BoodbergEssentials of Shan Phonology and Script Soren EgerodThe Study of the Chuan Chu in Shuo Wen Paul L-M.Serruys老乞大朴通事里的语法语汇杨联升Problems of Hierarchy and Indeterminacy in Mandarin Phonology Samuel E. Martin厦门方言的音韵董同龢Notes on Gilyak RomanJakobsonInitial Mutations in Celtic Alf Sommerfelt上古语末助词‘与’(欤)之研究周法高跋周法高先生「上古语末助词‘与’(欤)之研究」兼论论语中「君子」一词之词性杨联升The Jui Dialect of Po-ai and the Northern Tai李方桂Jui Syllabics Eric P.Hamp集刊第二十九本下册平心论高鹗林语堂管子斠证王叔岷箕子朝鲜李光涛论汉代的卫尉与中尉兼论南北军制度劳干上海在近代中国工业化中的地位全汉升尚书文侯之命著成的时代屈万里春秋大事表列国爵姓及存灭表譔异(下二)陈槃。

明史研究综述明史是中国历史上的一部重要史书,被誉为中国史学的巅峰之作。

它详尽地记录了明朝的历史事件、政治制度、社会风貌以及人物事迹,对于研究明朝历史和了解中国古代社会具有重要的参考价值。

本文将对明史研究进行综述,旨在探讨明史的研究意义、学术争议以及学者们的研究方法与成果。

明史的研究对于了解明朝的历史和政治制度有着重要的意义。

明朝作为中国历史上最后一个封建王朝,其政治制度和社会变革具有独特的特点。

明史通过对明朝的历史事件进行记录,为我们提供了丰富的史料和资料,可以帮助我们更加全面地了解明朝的政治、军事、经济、文化等各个方面。

通过研究明史,我们可以进一步认识到明朝的兴衰原因,从而对中国历史的发展和演变有更深入的认识。

然而,明史的研究也存在一些学术争议。

首先是对于明史的编纂和作者的问题。

明史是由明代末年的明显编纂而成,但在编纂过程中可能存在一些政治考量和个人偏见。

因此,一些学者对于明史的客观性提出了质疑。

其次,明史中的一些记载可能存在错误和偏颇,需要我们在研究过程中进行辨析和评估。

此外,明史的体例和编排也受到了一些批评,一些学者认为明史在史料整理和叙述方式上存在一些不足之处。

针对这些问题,学者们采用了不同的研究方法和手段进行明史的研究。

首先是对于明史的史料考证和辨析。

学者们通过对于明史中的史料进行搜集、整理和比对,从而验证其真实性和可靠性。

其次是对于明史中的重要人物和事件进行深入研究。

学者们通过对于明朝重要人物的生平事迹和政治决策进行分析,从而揭示他们的思想、个性和作为。

此外,学者们还通过对于明朝的政治制度、社会风貌和文化艺术等方面进行研究,从而全面地了解明朝的历史。

在明史的研究成果方面,学者们取得了一系列重要的成果。

他们通过对于明史的研究,揭示了明朝社会的特点和变迁,对于中国古代社会的研究有着重要的贡献。

他们还通过对于明朝重要人物和事件的研究,揭示了明朝历史的内在逻辑和规律。

此外,学者们还通过对于明史的研究,推动了中国历史学的发展和进步,提出了一系列新的问题和观点,为后人的研究提供了重要的启示。

第34卷第1期2021年1月镇江高专学报JournalofZhenjiangCollegeVol.34 No.1Jan.,2021《四库全书总目》“史钞类”提要辨误王婕怡(温州大学人文学院,浙江温州 325035)摘 要:《四库全书总目》于各类、目之下录书籍1万多种,每种书目都有《提要》一篇,被誉为“学问门径”,蜚声学林。

《四库全书总目》由多人撰写,由于参与者水平参差不齐、编撰工作主观性强,因此不当之处在所难免。

对《总目》中“史钞类”的部分提要进行疏证,能为学者研究《总目》“史钞类”书籍提供一定帮助。

关键词:《四库全书总目》;史钞;订误中图分类号:Z225文献标志码:A文章编号:1008-8148(2021)01-0037-04收稿日期:2019-12-28作者简介:王婕怡(1995—),女,湖北钟祥人,硕士生,主要从事中国古典文献学研究。

① 明孝宗的年号为“弘治”,后因避讳乾隆的名字“弘历”,改为“宏治”。

《四库全书总目》(以下简称《总目》)的书籍提要主要由3部分组成:一是撰者的姓名、字号、籍贯、文学活动;二是此书的内容;三是馆臣对此书的评价。

《总目》由多名馆臣撰写,纪昀统稿。

由于参与者水平参差不齐、编撰工作主观性强,因此不当之处在所难免。

笔者主要就《总目》中“史钞类”提要有失妥当之处进行疏证。

1 《总目》“史钞类”小序 《总目》“史钞类”小序提要云:“《史汉精语》之类,则采摭文句而存之。

”[1]577《史汉精语》一书在《四库全书》和《总目》中都没有记载。

笔者遍寻历朝历代公私目录藏书,未发现有关《史汉精语》一书的记载。

《总目》“史钞类”存目中有洪迈的《史记法语》《南朝史精语》两书。

《文献通考》卷二百二十八有载:“《经子法语》二十四卷。

《左传法语》六卷。

《史记法语》十八卷。

《西汉法语》二十卷。

《后汉精语》十六卷。

《三国精语》六卷。

《晋书精语》五卷。

《南史精语》十卷。

”[2]1830《文渊阁书目》卷二有载:“洪迈《史记法语》一部一册。

明史讲义白话文版《明史讲义》是明代文学家冯梦龙所撰写的一部较为晚期的明代史书,全书共40卷,收录了明代历代君主以及朝代更迭的内容。

它以通俗易懂的语言,将明代的历史事件、社会风貌、人文之美等方面的内容进行了详细描述。

以下是对《明史讲义》的白话文版的简要概括:冯梦龙在《明史讲义》中首先描绘了明朝建立的历史背景。

他通过对明太祖朱元璋的生平事迹的讲述,强调了朱元璋从一个贫苦农民到建立了明朝的伟大成就。

冯梦龙对朱元璋的智勇才略给予了高度的赞扬,并用较为生动的语言描绘了他斩杀三千余名贵族的情景。

然后,冯梦龙着重介绍了明成祖的治理。

他称赞了明成祖英勇果决、善于制定法律,使得明朝官员不敢贪污受贿。

冯梦龙还描述了明成祖的御驾亲征,向读者展示了明成祖所具备的统治能力和军事才能。

接着,冯梦龙详细描述了明英宗朱祁镇与外族势力的斗争。

他讲述了明英宗与蒙古势力的战争,并着重强调了明英宗的勇气和智谋。

冯梦龙还揭示了明英宗与明英宗后宫之间的纷争,以及在庙堂政治中发生的政治阴谋。

在此之后,冯梦龙描述了明代初期一段重要的历史事件——靖难之役。

他以叙事的方式展示了靖难之役的历程,以及明英宗被宦官王振软禁等事件。

他通过描写宦官势力的残暴和执政者的软弱来说明明朝政治上的问题。

随后,冯梦龙以《太监李自成封燕王》为题,叙述了李自成起义的历史背景和过程。

他详细描述了李自成起义军队的形成和情况,并讲述了李自成攻占北京的过程。

冯梦龙通过对李自成的描绘,强调了他的军事统帅才能和反抗明朝的勇气。

最后,冯梦龙以明朝亡于清军入侵一事作为全书的结束。

他对清朝入侵明朝的过程进行了叙述,并描述了明朝官员个人的心理和世态人情。

冯梦龙通过对明朝的覆亡进行了总结,表达了对明朝的遗憾。

《明史讲义》作为一部白话文的历史著作,以通俗易懂的语言,生动形象地叙述了明代历史的重要事件和人物。

通过该书,读者可以更深入地了解明朝的历史背景、皇帝的治理方式、朝野风貌等方面的内容。

它不仅为学术研究者提供了重要的历史资料,也为广大读者提供了一本容易理解和接受的历史读物。

2021《四库全书总目》的史学思想探析范文 编纂于清代乾隆年间的《四库全书总目》(以下简称《总目》),作为古代目录学成果的集大成者,是清代及中国古代学术的渊薮,自然体现着古代史学生成、流变的轨迹,反映着清代前期史学的思想精神。

《总目》认为,“所重乎正史者,在于叙兴亡、明劝戒、核典章”①,深刻揭示了《总目》史学思想的精髓和内核,不仅涵括了对史学自身性质的认识,更为重要的是延展了对史学与社会相互关系的认识。

对于《总目》史学思想的研究,学界早有人关注,周少川《〈四库全书总目提要〉论史书编纂》、周积明《〈四库全书总目〉的史学观》以及黄爱平的《四库全书纂修研究》、周积明的《文化视野下的〈四库全书总目〉》等论文,都对《总目》的史学思想进行了一些探讨②。

这些成果,进一步拓展了《总目》研究的新思路,对研究《总目》的史学思想具有积极的借鉴意义。

但是对于挖掘《总目》的分纂稿,通过《总目》的史部提要和分纂稿等不同文本文献比较来研究《总目》史学思想,截至目前还鲜有人涉及。

其实,清代设四库馆纂修四库全书时,各分纂官编纂过程中,每校阅一种书,便撰写一篇提要,即为分纂稿,其中翁方纲、邵晋涵、姚鼐等着名学者参与其中,贡献颇大。

总纂官纪昀、陆锡熊等则在分纂官所撰分纂稿的基础上,笔削考校,或增删,或分合,字斟句酌,再三润饰,终成煌煌二百卷的《总目》。

从《总目》的成书过程可以看出,分纂稿和《总目》是有差异的,不仅文字内容上有改易,而且思想观点也有异动,如司马朝军的《〈四库全书总目〉编纂考》、刘汉屏的《略论〈四库提要〉与四库分纂稿的异同和清代汉宋学之争》、罗琳的《〈四库全书〉的“分纂提要”和“原本提要”》等研究成果,都说明了这一点③。

把《总目》的史部提要与分纂官所撰分纂稿放在一起比勘分析,更能凸显《总目》内涵丰富的史学价值判断和史学思想。

本文主要通过《总目》的史部提要与翁方纲、邵晋涵、姚鼐等分纂官撰写的分纂稿进行比较研究,以探析《总目》的史学思想。

二十世纪的中国明史研究(之一)百年来的明史研究状况,可划分为三个阶段和一个非常时期。

第一个阶段为1901年到1949年新中国成立;第二个阶段为1949年到1966年“文革”运动爆发;第三个阶段为1976年粉碎“四人帮”至20世纪末。

一个非常时期为第二个阶段和第三个阶段之间的“文革”十年时期。

这三个阶段和一个非常时期的明史研究,各有不同的处境和特色。

一、明史研究的新阶段1901年至1949年,中国处在半殖民地半封建社会时期,一方面民族危机非常严重,另一方面中国人民顽强地进行着反帝反封建的民主革命。

此时,国内外交往也空前频繁,西方的各种文化思想,包括进化论和实用主义史学新观点、章节体和传记文学体史学编撰新方法,以及马克思主义的唯物史观等,纷纷传入中国,使中国史学界突破了封建史学的束缚,研究领域、观点、方法等发生了重大的变化。

在这样的政治、社会和思想文化背景下,明史研究与20世纪以前的传统史学相比面貌大改,进入了一个崭新的阶段。

主要表现是:为帝王撰写家谱式的狭窄研究,被政治、经济、文化、社会生活、民族关系、中外交往等广阔领域、多种角度的研究所替代;在研究的观点方法上大多不再是鼓吹三纲五常,颂古非今,或简单地罗列历史现象,而是应用新观点、新方法,使研究达到前所未有的深度;为适应现实斗争或生活的需要,注重与之相关内容的研究,如明末与南明史、明代东北地区及满族先世史、以抗倭为主的中日关系史、郑和下西洋、中欧关系史等,成为研究的热点,这也是其时明史研究令人注目的一个现象。

关于明末与南明的历史,早在清朝前期,已有明朝遗民着力进行过研究,既用于寄托其故国之思,总结明亡的历史教训,又用以鼓吹民族思想,与清朝相对抗。

进入20世纪之后,随着各阶层人民反清情绪的增长,这类研究更趋高涨。

到了三四十年代,在抗日热潮兴起的历史条件下,它又被利用来作为鼓舞士气、救亡图存的重要舆论工具,从而更加兴盛。

史家或整理出版有关史料,或研究明末的政治形势和社会状况,或表彰明末至南明坚持抗清的志士及誓不与清朝合作的明朝遗民,或记载南明诸王的活动,或综述南明各方面的事迹,取得了累累硕果。

《明史研究》总目(1-8辑)[编者按]《明史研究》是中国明史学会主办的一份不定期刊物,1991年创刊,到今年已出版8辑。

受中国明史学会委托,笔者将8辑目录整理成电子文本,在史学评论网(http: )上发布,以使学界了解本刊已发表的论文情况。

高寿仙2004年8月31日第1辑《明史研究》创刊祝词白寿彝、王毓铨、魏斐德、山根幸夫、田中正俊、鹤见尚弘户役田述略王毓铨论明代封建土地关系李文治明代的寄庄韩大成明万历《山西丈地简明文册》考释张海瀛再谈火佃彭超弘治九年抄录鱼鳞归户号簿考栾成显明代盐业荡地考察刘淼朱元璋的佛教政策陈高华从《圣学心法》看明成祖朱棣的治国理想毛佩琦读《明武宗实录》条记李洵论解缙商传论明末辽东总兵李成梁孙文良张献忠“谷城受抚”评析张显清明代科举制度述论张德信明代乡里组织初探王昊朱元璋与凤阳歌白振亚明代的乐户张正明明清俗文化的传播姜士彬明“靖难之役”与朝鲜朴元熇晚明的尚武精神陈宝良读史札记明初讳元说析辨张和平附录明史研究论著索引(1990年度)薛惠引第2辑明末社会经济的繁荣与文化艺术的发展谢国桢遗稿皓首尽瘁史坛垂芳——谢国桢先生传略韦祖辉《瓜蒂庵书目》与《刚主题跋》——深切怀念谢国桢先生林甘泉怀念谢刚主先生李学勤文章·风范·长者——怀念谢国桢先生刘重日忆随刚主师江浙访书商传、任道斌“三不”见为人——追怀刚主师姜纬堂谢国桢先生的两首诗雷梦水回忆谢刚主先生马春怀明清徽州亩产量蠡测周绍泉明代前期至中期财政储存研究田培栋明代漕粮折征的形式及原因鲍彦邦明末江南乡绅的家庭经济——关于南浔庄氏的家规(日)滨岛敦俊略论仁宣时期中枢权力结构的变化郭厚安内阁权力与明代政治谭天星论明代地方监察制度的演变王世华明代谪寓辽东流人研究杨旸、梁德、洪云傅安西使与明初中西陆路交通的畅达万明明代与中亚诸国的交往沈定平宋应星的军事思想南炳文虞胤、韩昭宣起义与傅山何龄修《大明成化年镇番卫军民屯田图》疏正吴景山新发现的万历《繁峙县志》研究李裕民书讯明史园地中又一奇葩——评张显清著《严嵩传》//张德信《明史研究专刊》第十期简介鲍龙学会动态明代文化学术讨论会在山东曲阜召开附录1991年明史研究论著目录巩华阳第3辑简论明皇朝保护江南重赋区的若干重要政策林金树明代马户述论李济贤明中后期对市场贸易的法律管理姜晓萍龙骨车与农民(日)田中正俊、鹤见尚弘明朝军队的编制与领导体制方志远明朝前期学官制度述论战继发明代的武举制度晁中辰、陈风路明代的保甲与火甲陈宝良王守仁与南赣乡约曹国庆明中叶以来徽州争讼和民俗健讼问题探论卞利论晚明社会的奢靡之风暴鸿昌明代王学在北方的传播吕景琳论王夫之的理欲合性说王廷元明代茶人集团的社会组织——以茶会类型为例(台湾)吴智和试论景泰帝朱祁钰尹选波明代诸王府规制述略若亚明末北直清流派的构成及其反阉党斗争张显清“天崩地陷”时代的真实写照——全祖望《续甬上耆旧诗》中保存的晚明文献方祖猷明代前后农民领袖称十八子考释——兼论古谶李氏当王与农民起义杨绍溥读史札记明翰林院设立时间及最初设置张德信书评书讯明代城市史研究的新进展——韩大成著《明代城市研究》评介平和评李新达著《洪承畴传》赵联谨《明代开国功臣传》出版佟佳徽学研究第一部大型资料集——《徽州千年契约文书》(宋元明)问世史克海外明史研究日本学界研究明末农民战争史的趋向(日)吉尾宽学术动态澳门举办中西方文化交流学术讨论会程德附录1992年明史研究论著目录巩华阳第4辑严嵩传序王毓铨重读《莱芜集》——为王毓铨先生85岁寿辰而作白寿彝王毓铨先生与钱币学李学勤家长制专制封建社会论——记近年来王毓铨先生对明代及中国封建社会形态基本特征的论述张显清曾经沧海难为水——祝贺王毓铨先生85华诞暨从事学术研究60周年张宪博徽商在两淮盐业经营中的优势——明清徽商与两淮盐业研究之二张海鹏明代钞关制度述评--明代商税研究之一李龙潜明代中央织染机构考述范金民、夏维中论明代的吏李洵明代州县官吏惩处规制刍议柏桦论明代教官地位的卑下及其影响郭培贵论明之移都北京(美)范德郑和下西洋与明中叶社会变迁万明明后期分权共政论的发展(韩)曹永禄论明王朝的民族观与民族政策陈梧桐天启时东林党人失败的教训韩大成黄毓祺的复明活动和黄毓祺案何龄修明宣宗《五伦书》中对明太祖之评价(香港)赵令扬略论宋濂的理学思想和文学主张沙似雪张居正治国方略的整体思想吴量恺正直博学的焦澹园南炳文明太祖对道教的态度及其三教合一的追求(香港)马楚坚明人审美风尚概观罗筠筠明代的家庭:家庭形态、权力结构及成员间的关系(台湾)徐泓悍妻与十七世纪前后的中国社会赵毅、赵轶峰晚明文化商品化与社会纵欲思潮商传郑经的诗集和诗歌(台湾)朱鸿林天花、商贾和白莲教(美)卡尼·T·费什附录1993年明史研究论著目录巩华阳第5辑李洵先生的生平与学术业绩赵毅、罗冬阳再论“火佃”的渊源及其性质刘重日明代的重工业税(台湾)罗丽馨明代中后期苏州地区商业的发展及其评价夏维中明代京杭运河的管理体制封越健论袁文新与区田法吴庭美、夏玉润明清时期徽州族产经济初探——以祁门善和程氏为例颜军明代豪民私债论纲赵毅明代的党争(台湾)吕士朋略论朱元璋的民本思想陈怀仁从明《大诰》看朱元璋对人身依附关系的强化张宪博朱元璋与李善长张健“顺案”考略毛佩琦明代开国皇帝的社会整合——作为权威功能的正统观念(美)范德试论明代的经筵制度张英聘略论明代驿传之役吕景琳、若亚明代文化的层间互动商传明代江南进士甲天下及其原因范金民严嵩诗诣评价析论(美)谢正光俞大猷用兵的哲学思想胡华兴文物选萃石门夹山出土文物考释余学群读史札记李自成通山“遇害”说所据不实张德信第6辑陈子龙:晚明实学思潮的健将——兼论明清实学思潮的一些问题张显清浅论刘基的文学思想与诗文郝兆矩从《四友斋丛说》看何良俊的经世思想刘文鹏论钱谦益的史学陈宝良论谈迁刻苦求实的治史精神——兼论《国榷》的史论杨绪敏从现存版籍看明代市民文学的地域分布——明代市民文学研究之二方志远明代北方经济述论——兼与江南经济比较吕景琳徽州文书中“主盟”的性质阿风洪武时期的社会教育与移风易俗高寿仙明祖陵的营建与特色陈琳朱棣与朱高炽的关系及其社会政治影响赵中男土木之战志疑李新峰试论丘濬的人才观寇伟嘉靖前期内阁改革述论田澍明政府对澳门的管理万明徽州海商王直与日本(日)松浦章李自成死于通山九宫山史证不足林金树、杨志清李自成之死考辨赵国华、张德信书评论述明清江南商业发展的力作——《明清江南商业的发展》评介王振忠读史与考察牟定白马山考察记张方玉补白《明督抚年表》术补(一)《明督抚年表》术补(二)《明督抚年表》术补(三)第7辑谢国桢先生百年诞辰纪念会在京召开吴艳红读《瓜蒂庵小品》——纪念谢国桢师百年诞辰商传忆谢刚主先生二三事李兴盛试论明太祖“以教化为本”的治国思想与实践张显清明代丞相制度新论——“内阁非相说”质疑及其他刘晓东明代南京行政功能初探张英聘明代人口数额的再认识高寿仙明代天津人口初探高艳林明承元制与北边供饷体制的解体——以山西行都司为例张金奎明末勇卫营潘星辉明代福建军屯及其败坏周玉英明代科场案张德信明代八股文略论田澍明代朝野对科举制度的评论王熹论明世宗禁佛何孝荣周鹤芝的姓名及其乞师日本南炳文黄仁宇的“大历史观”及其明史研究赵克生社会环境的变化对明代州县施政的影响柏桦儒家思想与十七世纪中国北方下层社会的家庭伦理实践赵秩峰略论明代江浙的城隍神信仰周祝伟从“三言”“二拍”看明代社会风尚及市民观念的变化周均美明初毛怜卫与朝鲜的关系刁书仁、王剑浅析李延遇害通山的史实及新近发现之物证冯俊第8辑王毓铨先生的生平与学术成就中国社会科学院历史研究所明史研究室悼念日本学者田中正俊教授栾成显从明到清的历史转折——明在衰败中走向活泼开放,清在强盛中走向僵化封闭毛佩琦明代生员与地方社会:以政治参与为例陈宝良明清无锡进士简论杭建伟明朝“历代帝王庙”从祀试探——以赵普、武成王为中心赵克生明代赎刑考略——兼论赎刑的纳钞纳米之制姚旸洪武永乐时期京师(南京)的卫军胡正宁试论明代火器研制者探讨弹道学理论的特点徐新照明北京皇城和紫禁城的形制布局孟凡人明辉发部先世南迁考张士尊、赵毅15世纪中国与东亚贸易关系的建构万明“南京教案”所表现的明人天主教观庞乃明明后期山东官庄之兴办与“垦荒招亡”成淑君论明清时期淮河流域航运的开发蒲霞论明嘉靖年间倭寇的性质范中义王士琦抗倭援朝职衔考李小林王士琦的仕途终点和人品南炳文中国历史“停滞论”的由来和发展张显清近三十年来国外关于明代社会变迁问题的研究状况程德近十年明史研究述评彭克明、周晓光一部引人注目的深度探索之作——读田澍《嘉靖革新研究》张金奎补白《佛道秘密宗教与明代社会》出版《徽商与明清徽州教育》出版《明史研究专刊》第十三期出版《天津人口研究》出版《明代云南沐氏家庭研究》出版《明代的卫学教育》出版《徐阶与嘉隆政治》出版《明代的苏州藏书》出版。