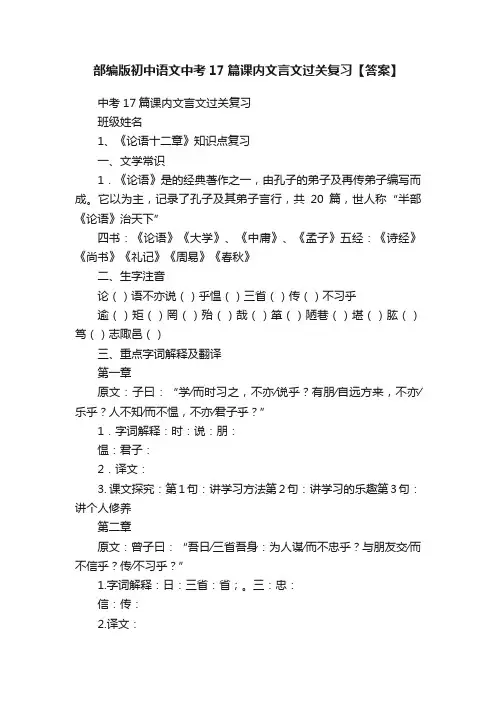

部编版初中语文中考17篇课内文言文过关复习【答案】

- 格式:doc

- 大小:310.00 KB

- 文档页数:60

部编版初中语文中考17篇课内文言文过关复习【答案】中考17篇课内文言文过关复习班级姓名1、《论语十二章》知识点复习一、文学常识1.《论语》是的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成。

它以为主,记录了孔子及其弟子言行,共20篇,世人称“半部《论语》治天下”四书:《论语》《大学》、《中庸》、《孟子》五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》二、生字注音论()语不亦说()乎愠()三省()传()不习乎逾()矩()罔()殆()哉()箪()陋巷()堪()肱()笃()志陬邑()三、重点字词解释及翻译第一章原文:子曰:“学∕而时习之,不亦∕说乎?有朋∕自远方来,不亦∕乐乎?人不知∕而不愠,不亦∕君子乎?”1.字词解释:时:说:朋:愠:君子:2.译文:3. 课文探究:第1句:讲学习方法第2句:讲学习的乐趣第3句:讲个人修养第二章原文:曾子曰:“吾日∕三省吾身:为人谋∕而不忠乎?与朋友交∕而不信乎?传∕不习乎?”1.字词解释:日:三省:省;。

三:忠:信:传:2.译文:3.课文探究:本章强调治学的人重视道德修养第三章原文:子曰:“吾十有五∕而志于学,三十∕而立,四十∕而不惑,五十∕而知天命,六十∕而耳顺,七十∕而从心所欲,不逾矩。

”1.字词解释:有:立:惑:逾:矩:2.译文:3.课文探究:本章是孔子自述他学习和提高修养的过程。

第四章原文:子曰:“温故∕而知新,可∕以为师矣.”1.字词解释:故:知新:可以:。

以:为:2.译文:3.课文探究:本章谈学习方法。

(强调“温故”,还要能“知新”,新旧知识相融合)1第五章原文:子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。

”1.字词解释:而:。

罔:殆:2译文:3.课文探究:本章讲学习方法,阐述学习与思考的辩证关系,强调学思相结合。

第六章原文:子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人∕不堪其忧,回也∕不改其乐。

贤哉,回也!”1.字词解释:贤:箪:堪:乐:2.译文:3.课文探究:本章赞扬了颜回乐于学习、安贫乐道的品质。

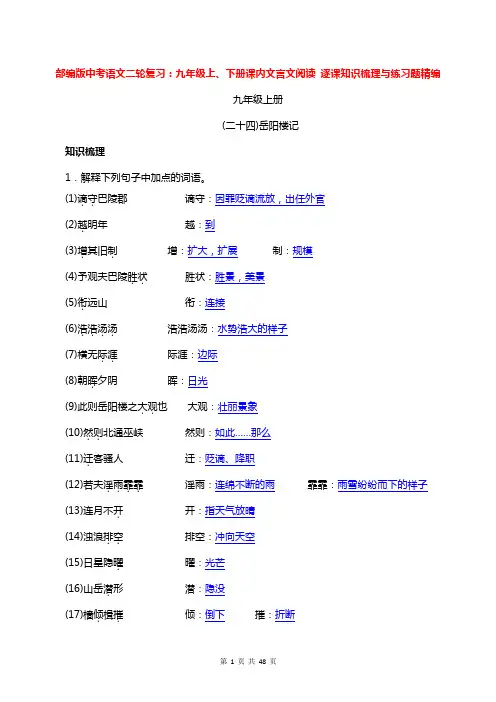

部编版中考语文二轮复习:九年级上、下册课内文言文阅读逐课知识梳理与练习题精编九年级上册(二十四)岳阳楼记知识梳理1.解释下列句子中加点的词语。

(1)谪守巴陵郡谪守:因罪贬谪流放,出任外官..(2)越.明年越:到(3)增.其旧制.增:扩大,扩展制:规模(4)予观夫巴陵胜状胜状:胜景,美景..(5)衔.远山衔:连接浩浩汤汤:水势浩大的样子(6)浩浩汤汤....际涯:边际(7)横无际涯..(8)朝晖.夕阴晖:日光(9)此则岳阳楼之大观也大观:壮丽景象..北通巫峡然则:如此……那么(10)然则..(11)迁.客骚人迁:贬谪、降职淫雨:连绵不断的雨霏霏:雨雪纷纷而下的样子(12)若夫淫雨霏霏....(13)连月不开.开:指天气放晴排空:冲向天空(14)浊浪排空..(15)日星隐曜.曜:光芒(16)山岳潜.形潜:隐没(17)樯倾.楫摧.倾:倒下摧:折断(18)薄暮冥冥冥冥:昏暗..(19)至若春和景.明景:日光万顷:极言广阔(20)一碧万顷..翔集:时而飞翔,时而停歇集:停息(21)沙鸥翔集..(22)锦鳞游泳锦鳞:美丽的鱼..青青郁郁:形容草木茂盛(23)郁郁..(24)静影沉璧.璧:圆形的玉何极:哪有尽头(25)此乐何极..(26)宠.辱偕.忘宠:荣耀偕:一起(27)把.酒临风把:持、执之心求:探求古仁人:古代品德高尚的人(28)予尝求古仁人....2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。

扩大它原有的规模,把唐代名家和今人的诗赋刻在上面。

(2)衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。

它连接着远方的山脉,吞吐着长江的水流,水势浩大,宽阔无边。

(3)览物之情,得无异乎?看了自然景物而触发的感情,恐怕会有所不同吧?(4)若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空。

(有时)连绵不断的雨纷纷而下,接连几个月天气不放晴,阴冷的风怒吼,浑浊的浪冲向天空。

(5)岸芷汀兰,郁郁青青。

岸上与小洲上的花草,茂盛青翠。

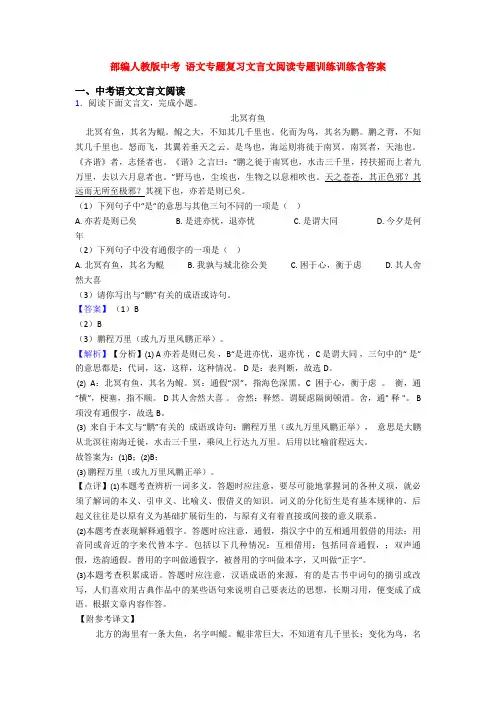

部编人教版中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练含答案一、中考语文文言文阅读1.阅读下面文言文,完成小题。

北冥有鱼北冥有鱼,其名为鲲。

鲲之大,不知其几千里也。

化而为鸟,其名为鹏。

鹏之背,不知其几千里也。

怒而飞,其翼若垂天之云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。

南冥者,天池也。

《齐谐》者,志怪者也。

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(1)下列句子中“是”的意思与其他三句不同的一项是()A. 亦若是则已矣B. 是进亦忧,退亦忧C. 是谓大同D. 今夕是何年(2)下列句子中没有通假字的一项是()A. 北冥有鱼,其名为鲲B. 我孰与城北徐公美C. 困于心,衡于虑D. 其人舍然大喜(3)请你写出与“鹏”有关的成语或诗句。

【答案】(1)B(2)B(3)鹏程万里(或九万里风鹏正举)。

【解析】【分析】⑴ A 亦若是则已矣,B“是进亦忧,退亦忧,C 是谓大同,三句中的“ 是”的意思都是:代词,这,这样,这种情况。

D是:表判断,故选D。

⑵A:北冥有鱼,其名为鲲。

冥:通假“溟”,指海色深黑。

C 困于心,衡于虑。

衡,通“横”,梗塞,指不顺。

D其人舍然大喜。

舍然:释然。

谓疑虑隔阂顿消。

舍,通" 释 "。

B 项没有通假字,故选B。

⑶来自于本文与“鹏”有关的成语或诗句:鹏程万里(或九万里风鹏正举),意思是大鹏从北溟往南海迁徙,水击三千里,乘风上行达九万里。

后用以比喻前程远大。

故答案为:⑴B;⑵B;⑶鹏程万里(或九万里风鹏正举)。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义。

答题时应注意,要尽可能地掌握词的各种义项,就必须了解词的本义、引申义、比喻义、假借义的知识。

词义的分化衍生是有基本规律的,后起义往往是以原有义为基础扩展衍生的,与原有义有着直接或间接的意义联系。

⑵本题考查表现解释通假字。

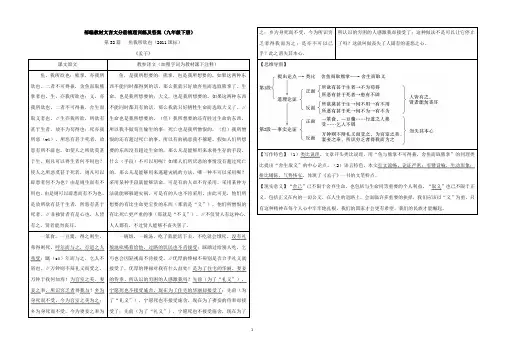

部编教材文言文分册梳理训练及答案(九年级下册)第32篇鱼我所欲也(2011课标)《孟子》课文原文教参译文(加粗字词为教材课下注释)鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

∥生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶(wù),所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

∥非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

鱼,是我所想要的;熊掌,也是我所想要的。

如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。

生命,也是我所想要的;大义,也是我所想要的。

如果这两种东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

∥生命也是我所想要的,(但)我所想要的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡也是我所憎恨的,(但)我所憎恨的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

假如人们所想要的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,什么(手段)不可以用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的方法,哪一种不可以采用呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用,采用某种方法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”),他们所憎恨的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。

∥不仅贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑也。

∥万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。

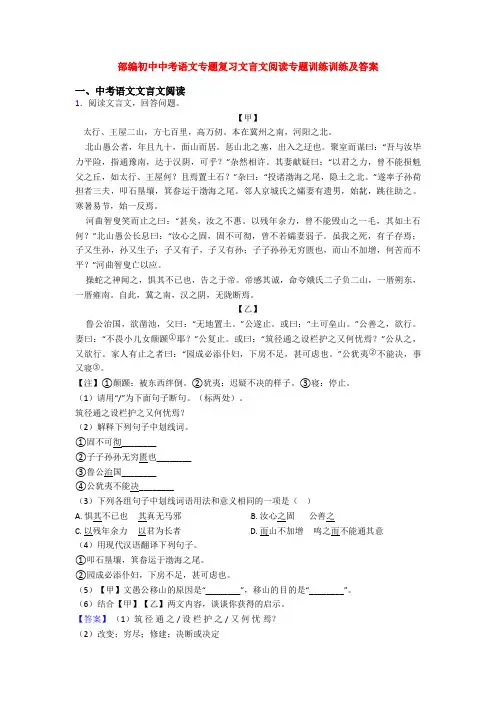

部编初中中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练及答案一、中考语文文言文阅读1.阅读文言文,回答问题。

【甲】太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也。

聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】鲁公治国,欲凿池,父曰:“无地置土。

”公遂止。

或曰:“土可垒山。

”公善之,欲行。

妻曰:“不畏小儿女颠踬①耶?”公复止。

或曰:“筑径通之设栏护之又何忧焉?”公从之,又欲行。

家人有止之者曰:“园成必添仆妇,下房不足,甚可虑也。

”公犹夷②不能决,事又寝③。

【注】①颠踬:被东西绊倒。

②犹夷:迟疑不决的样子。

③寝:停止。

(1)请用“/”为下面句子断句。

(标两处)。

筑径通之设栏护之又何忧焉?(2)解释下列句子中划线词。

①固不可彻________②子子孙孙无穷匮也________③鲁公治国________④公犹夷不能决________(3)下列各组句子中划线词语用法和意义相同的一项是()A. 惧其不已也其真无马邪B. 汝心之固公善之C. 以残年余力以君为长者D. 而山不加增鸣之而不能通其意(4)用现代汉语翻译下列句子。

①叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

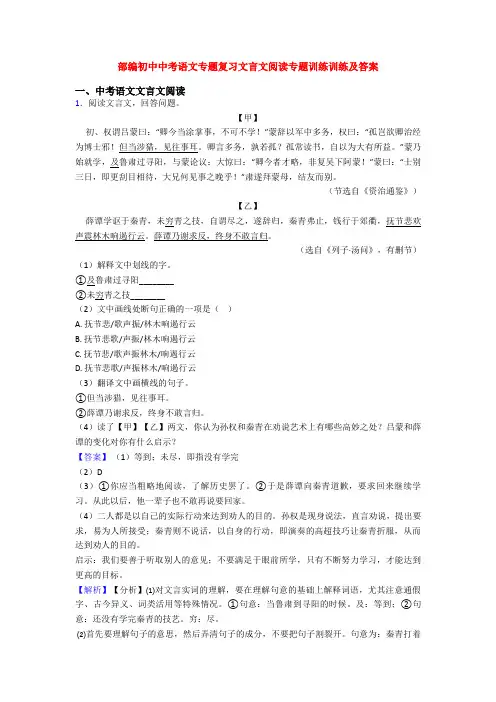

部编初中中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练及答案一、中考语文文言文阅读1.阅读文言文,回答问题。

【甲】初、权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务,权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学,及鲁肃过寻阳,与蒙论议:大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(节选自《资治通鉴》)【乙】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归,秦青弗止,钱行于郊衢,抚节悲欢声震林木响遏行云。

薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

(选自《列子·汤问》,有删节)(1)解释文中划线的字。

①及鲁肃过寻阳________②未穷青之技________(2)文中画线处断句正确的一项是()A. 抚节悲/歌声振/林木响遏行云B. 抚节悲歌/声振/林木响遏行云C. 抚节悲/歌声振林木/响遏行云D. 抚节悲歌/声振林木/响遏行云(3)翻译文中画横线的句子。

①但当涉猎,见往事耳。

②薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

(4)读了【甲】【乙】两文,你认为孙权和秦青在劝说艺术上有哪些高妙之处?吕蒙和薛谭的变化对你有什么启示?【答案】(1)等到;未尽,即指没有学完(2)D(3)①你应当粗略地阅读,了解历史罢了。

②于是薛谭向秦青道歉,要求回来继续学习。

从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

(4)二人都是以自己的实际行动来达到劝人的目的。

孙权是现身说法,直言劝说,提出要求,易为人所接受;秦青则不说话,以自身的行动,即演奏的高超技巧让秦青折服,从而达到劝人的目的。

启示:我们要善于听取别人的意见;不要满足于眼前所学,只有不断努力学习,才能达到更高的目标。

【解析】【分析】⑴对文言实词的理解,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:当鲁肃到寻阳的时候。

及:等到;②句意:还没有学完秦青的技艺。

中考课内文言文总复习《〈世说新语〉二则》同步练习一.填空1.《世说新语》是古代集,主要记述了东汉末年到晋代之间。

作者,南朝宋家,彭城人。

二.课下注释1.重要词语解释:1.期 2.日中 3.去 4.不 5.委6.君7.家君8.引9.顾 10.辄11.幸 12.尚 13.可 14.贼 15.舍16.纳 17.托 18.宁 19.邪 20.拯2.翻译下列句子:(1)尊君在不?(2)歆辄难之(3)本所以疑,正为此耳。

(4)宁可以急相弃邪?(5)非人哉!与人期行,相委而去。

(6)友人惭,下车引之。

元方入门,不顾。

三.按要求默写1.《期行》中交代对话背景的句子是2.交代客人发怒的原因的句子是3.交代对话由来的句子是4.陈元方指出父亲友人的两点错误是5、《乘船》中王朗让那人搭船的原因是6.华歆认为不应该抛弃所携之人的理由是7.《期行》中表现客人十分无礼的句子是8.最能体现陈元方态度的句子是。

四.回答下列问题1.《期行》中友人未到,陈太丘就独自走了,你认为他做得对吗?如果你是陈太丘,你会怎么办?友人由“怒”到“惭”,其变化的原因是什么?2.元方“入门不顾”的做法是否失礼,说说你的看法。

你认为文中的元方是个怎样的孩子?3.《乘船》中“本所以疑,正为此耳”一句中的“此”指代。

4.华歆与王朗的做法有什么不同?你如何评价其优劣。

5.《乘船》告诉我们一个什么道理?6.《期行》告诉我们一个什么道理?卖油翁同步练习一、基础知识。

《卖油翁》作者是_______,北宋著名______家。

唐宋_______之一。

2.给下列汉字注音。

自矜.()家圃.()睨.()忿.然()酌.油()颔.()3.解释下列加点的词的意义。

(1)有卖油翁释.担而立()(2)但.微颔.之()(3)无他,但手熟尔.()(4)尔安.敢轻吾射()4.用一个成语概括本文所说明的道理。

二、阅读课文第二段,回答问题。

1.哪句话写出了陈尧咨的骄横之态?2.哪两个字表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?3.哪句话表现了卖油翁从容自若的态度?4.为什么要详写卖油翁“酌油”这段文字?三峡一、《三峡》选自《》,作者,朝的家和家。

部编人教版中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练含答案一、中考语文文言文阅读1.阅读下面文言文选段,按要求答题。

【甲】山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自《答(与)谢中书书》)【乙】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

(节选自《小石潭记》)(1)下列划线字注音正确的一项是()A. 晓雾将歇(hé)B. 沉鳞竞跃(yào)C. 参差(cī)披拂D. 佁(tái)然不动(2)解释下列划线的词语。

①五色交辉________②四时俱备________③青树翠蔓________④俶尔远逝________(3)把下列句子翻译成现代汉语。

①实是欲界之仙都。

②潭中鱼可百许头。

(4)【甲】【乙】两文都描写了水,请说说作者笔下的水有何共同特点。

【答案】(1)C(2)交相辉映;四季;翠绿的藤蔓(翠绿的茎蔓);忽然(3)①这里实在是人间的仙境。

(这里确实是人间的仙境)②潭中的鱼大约有一百来条。

(石潭里的鱼大约有一百来条)(4)清澈、透明、纯净。

【解析】【分析】⑴C项正确,错误改正为:A 晓雾将歇xiē ;B沉鳞竞跃 yuè ;D 佁yǐ 然不动。

⑵要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

① 交辉:动词,交相辉映;② 四时:名词,四季;③ 翠蔓:翠绿的藤蔓(翠绿的茎蔓);④ 俶尔:忽然。

⑶① 实:确实,的确。

欲界之仙都:即人间仙境。

欲界,佛家语,佛教把世界分为欲界,色界、无色界。

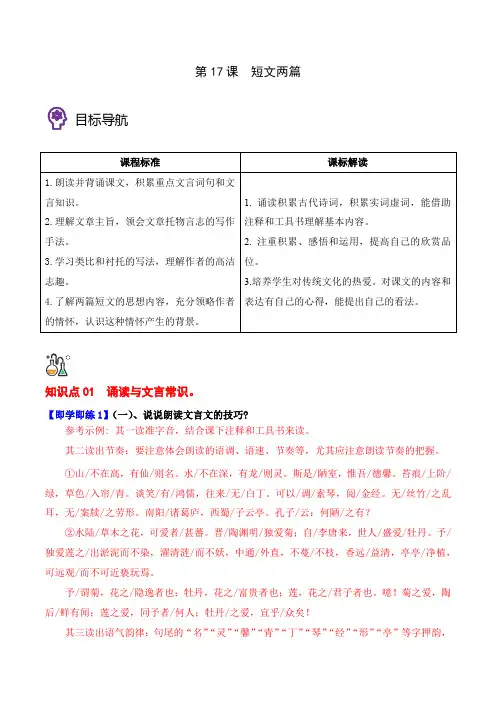

第17课短文两篇学习目标重点难点知识与技能1.积累一些文言字词,背诵并默写这两篇短文。

2.加强朗读训练,提高朗读能力。

过程与方法1.通过比较,进一步了解“铭”与“说”两种古代文体的特点,同时进一步体会托物言志的妙处。

2.让学生在小组讨论、交流中激活思维,加深对文章内容的理解并形成自己的见解,引导学生简评鉴赏。

情感、态度与价值观1.学习《陋室铭》,感受作者安贫乐道的生活情趣,学习作者高洁傲岸的节操。

2.学习《爱莲说》,认识作者不慕名利、洁身自好的生活态度,感受其高洁脱俗的情怀。

重点理解作者在文中所寄寓的思想感情。

难点学习托物言志的写法。

知识点01 作者与背景【作者】刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳(今属河南)人。

曾任监察御史。

唐代中晚期著名诗人、哲学家、文学家,有“诗豪”之称。

刘禹锡政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。

周敦颐(1017—1073),宋代道州营道(今湖南道县)人,字茂叔,谥号元公,著名的哲学家。

因他世居道县濂溪,后居庐山莲花峰前,峰下有溪,也命名为濂溪,学者们称他为“濂溪先生”。

著有《太极图说》《通书》等。

【创作背景】《陋室铭》:本文是刘禹锡被贬为地方官,在和州刺史任上写的。

他在公务之余,退居陋室,吟诗作文。

本文表现了作者不与世俗同流合污的高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

知识精讲《爱莲说》:本文是周敦颐在南康郡任职时写的。

在此期间,他曾亲自率领属下在旧南康府署一侧挖池种莲,名曰“爱莲池”。

他酷爱莲花,钟情于“莲之出淤泥而不染”的品格,鄙视当时封建社会官场骄奢淫逸的生活。

【微点拨】铭,是古代文体名,用于述功纪行或警戒劝勉。

文辞精练、有韵,读来铿锵有力。

其体制短小,最短者不足十字,与格言颇相似。

可分两类:一类埋于地下记述死者生平事迹,叫墓志铭;一类是沿着器物之铭发展下来的述功纪行的文字,有时用于警戒勉励。

说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。

部编人教版中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练含解析一、中考语文文言文阅读1.阅读文言文,回答问题。

湖心亭看雪崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”(1)解释下列划线词语在句中的意思。

①余拏一小舟________②湖中焉得更有此人________③余强饮三大白而别________(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①湖中焉得更有此人。

②湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(3)对文章的分析理解,不正确的一项是()A. “独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流苏的生活方式。

B. 文章白描雪景后,详写喜遇知己,不但丰富了文章的内涵,而且绘景写人,相映成趣。

C. 开头说“独往湖心亭看雪”,后来又写到“舟中人两三粒而已”,况且文章末尾还出现了舟子,显得前后矛盾。

D. 以舟子的喃喃之语来收束全文,画龙点睛,深化意境,包含了对“痴”字的称赏,同时以天涯遇知音的愉悦化解了心中淡淡的愁绪。

【答案】(1)撑(船);哪;尽力(2)①在湖上还能碰上您这样有闲情雅致的人呢?②湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓和我的一叶小舟,舟中的两散粒人影罢了。

(3)C【解析】【分析】(1)第一句话的大意是我撑着一叶小舟。

故“拏”的意思是撑(船)。

第二句话的大意是想不到在湖中还会有您这样的人!故“焉”的意思是哪。

第三句话的大意是我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。

故“强”的意思是尽力。

(2)第一句的重难点词语有:焉,哪;更,还。

部编人教版中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练及答案一、中考语文文言文阅读1.阅读下文,完成下列小题岳阳楼记(节选)若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”欤!噫!微斯人,吾谁与归?(1)选文的作者是________朝的________。

(2)用现代汉语翻译文中划线句。

不以物喜,不以己悲。

(3)下列理解正确的一项是()A. 前两段流露出作者“悲”和“喜”两种不同的感情。

B. 写“春和景明”之景是为了反衬“喜洋洋”的心情。

C. 作者以“古仁人”人生态度为自己的准则。

D. “微斯人,吾谁与归?”中的“斯人”指的便是“迁客骚人”。

【答案】(1)范仲淹;滕子京(2)不因为外物的好坏和自己的得失而或喜或悲(3)C【解析】【分析】(1)《岳阳楼记》是北宋文学家范仲淹应好友巴陵郡太守滕子京之请为重修岳阳楼而创作的一篇散文。

(2)考查文言文翻译句子的能力。

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。

翻译语句要抓住句子中的关键词,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

注意:以:因为。

(3)A. 前两段流露的是“迁客骚人”的“悲”和“喜”。

B. 写“春和景明”之景是借景抒情,是为了直接抒发“喜洋洋”的心情。

并非衬托。

D. “斯人”指的是“古仁人”。

部编初中中考语文专题复习文言文阅读专题训练训练及答案一、中考语文文言文阅读1.阅读文言文,完成小题。

岳阳楼记①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

越明年,政通人和,百废具兴。

乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。

属予作文以记之。

(“具”,通:“俱”)②予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。

然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?③若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

(“隐曜”,一作:“隐耀”;“淫雨”,通:“霪雨”)④至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

⑤嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。

噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(1)解释下列句子中划线的词。

①属予作文以记之________②此则岳阳楼之大观也________③连月不开________④春和景明________(2)翻译下列句子。

①览物之情,得无异乎?②居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(3)下列对文章内容的理解和分析,不恰当的一项是()A. “衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”,寥寥几笔就描绘出洞庭湖壮阔浩渺的景象。

B. “政通人和,百废具兴”是作者对滕子京虽遭贬谪却政绩显著的充分肯定。

C. “不以物喜,不以己悲”一句,表明古仁人已无悲喜之情,心中唯有天下。

D. 文中第③段所描绘的阴冷萧然之景,与第④段所描绘的晴朗明丽之景形成鲜明对比。

复习第一重点是九年级六篇文言文,然后是我用紫色标注题目的几篇,其他篇目最后看!文言文复习篇篇过七年级上册《世说新语》两则刘义庆<<咏雪>>谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

1.内集:家庭聚会2.讲论文义:谈论诗文3.俄而:不久,一会儿4.雪骤.:急,大5.差可拟:差不多可以比拟差:大致,差不多拟:相比6.未若:不如,比不上7.因.风起:凭借8.儿女:子侄辈的人<<陈太丘与友期>>陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去。

去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

1.期行:相约同行期约定2.期日中:约定的时间是中午日中正午时分3.舍去:不再等候就走了去,离开4.乃至:才到乃才5.尊君在不:你爸爸在吗?尊君:对别人父亲的尊称不:通“否”,句末语气词,表询问。

6.相委而去:丢下我走了委:丢下,舍弃7.引:拉8.顾:回头看9.家君:对人称自己的父亲<<论语>>十二章1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2.曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”4.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”5.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”6.子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉回也。

”7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

中考17篇课内文言文过关复习班级姓名1、《论语十二章》知识点复习一、文学常识1.《论语》是的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成。

它以为主,记录了孔子及其弟子言行,共20篇,世人称“半部《论语》治天下”四书:《论语》《大学》、《中庸》、《孟子》五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》二、生字注音论()语不亦说()乎愠()三省()传()不习乎逾()矩()罔()殆()哉()箪()陋巷()堪()肱()笃()志陬邑()三、重点字词解释及翻译第一章原文:子曰:“学∕而时习之,不亦∕说乎?有朋∕自远方来,不亦∕乐乎?人不知∕而不愠,不亦∕君子乎?”1.字词解释:时:说:朋:愠:君子:2.译文:3. 课文探究:第1句:讲学习方法第2句:讲学习的乐趣第3句:讲个人修养第二章原文:曾子曰:“吾日∕三省吾身:为人谋∕而不忠乎?与朋友交∕而不信乎?传∕不习乎?”1.字词解释:日:三省:省;。

三:忠:信:传:2.译文:3.课文探究:本章强调治学的人重视道德修养第三章原文:子曰:“吾十有五∕而志于学,三十∕而立,四十∕而不惑,五十∕而知天命,六十∕而耳顺,七十∕而从心所欲,不逾矩。

”1.字词解释:有:立:惑:逾:矩:2.译文:3.课文探究:本章是孔子自述他学习和提高修养的过程。

第四章原文:子曰:“温故∕而知新,可∕以为师矣.”1.字词解释:故:知新:可以:。

以:为:2.译文:3.课文探究:本章谈学习方法。

(强调“温故”,还要能“知新”,新旧知识相融合)1第五章原文:子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。

”1.字词解释:而:。

罔:殆:2译文:3.课文探究:本章讲学习方法,阐述学习与思考的辩证关系,强调学思相结合。

第六章原文:子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人∕不堪其忧,回也∕不改其乐。

贤哉,回也!”1.字词解释:贤:箪:堪:乐:2.译文:3.课文探究:本章赞扬了颜回乐于学习、安贫乐道的品质。

(学习态度)第七章原文:子曰:“知之者∕不如好之者,好之者∕不如乐之者。

”1.字词解释:之:代词,指学问和事业好:喜欢、爱好乐:以……为乐趣2译文:3.课文探究:本章阐述了学习态度:以学习为快乐第八章原文:子曰:“饭疏食∕饮水,曲肱∕而枕之,乐∕亦在∕其中矣。

不义∕而∕富且贵,于我∕如浮云。

”1.字词解释:饭:水:肱:于:2.译文:3.课文探究:本章讲人的道德修养,提倡安贫乐道、淡泊名利的精神品质第九章原文:子曰:“三人行,必有∕我师焉。

择其善者∕而从之,其不善者∕而改之。

”1.字词解释:焉:于此,在其中择:选择善者:好的方面,优点从:跟从、学习2译文:3.课文探究:本章讲学习态度:向一切人学习。

不但要学习别人的长处,还要借鉴别人的短处,反省自己有没有类似的毛病。

第十章原文:子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”1.字词解释:川:逝:斯:舍:2.译文:3.课文探究:本章讲时光易逝,应珍惜时间。

十一章原文:子曰:“三军∕可夺帅也,匹夫∕不可夺志也。

”1.字词解释:三军:匹夫:。

夺:22.译文:3. 课文探究:本章讲一个人应当坚定信念、矢志不渝。

每一个人都应该有志向。

十二章原文:子夏曰:“博学∕而笃志,切问∕而近思,仁在其中矣”1.字词解释:博:笃:切:仁:2.译文:3.课文探究:本章讲坚定信念、广泛学习。

理论联系实际。

(多学、多思、多问)四、字词积累(一)通假字1.不亦说乎说:2.吾十有五而志于学有:(二)古今异义词语1. 三省吾身(三,古义:泛指多今义:表示确数)2饮水(水,古义:冷水今义:指所有的水)3.可以为师矣(可以,古义:可以凭借;今义:表示可能或能够)(三)词类活用1.学而时习之时:2.吾日三省吾身日:3.温故而知新故、新:4.传不习乎传:5.饭疏食饮水饭:6.好之者不如乐之者乐:。

以……为乐(四)一词多义1.为:可以为师矣2.志志于学为人谋而不忠乎博学笃志/不可夺志3. 人不知而不愠不亦乐乎而:温故而知新 4 乐好之者不如乐之者博学而笃志乐亦在其中矣乐趣三十而立回也不改其乐乐趣5.之:书中自己总结(五)特殊句式1.省略句:可以为师矣。

“以”后面省略代词“之”其不善者而改之。

句首省略动词“择”2.判断句:贤哉,回也!(六)成语归类1.不亦乐乎2.温故知新3.择善而从4.三人行,必有我师5.博学笃志6.三十而立五、按要求默写1.阐述“学”和“思”辩证关系的句子是:2.求学应该谦虚,向一切人学习的句子:3.新旧知识相结合的句子是:4.当别人不了解自己、误解自己时,孔子提出不要焦虑:5.孔子赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:6.孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度是:7.唐太宗有一句名言“以人为鉴,可以知得失。

”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话:8.AAPP会议在重庆召开,山城百姓喜迎各国嘉宾,《论语》中有一句话可以表达这种喜悦;39强调兴趣对学习的重要性的一句话是;10.与朋友交往应该做到诚信的句子是:11.珍惜时间的句子是:12.与“少壮不努力,老大徒伤悲/黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”意思相近的一句话是;。

13.强调每个人都应该有志向,并矢志不渝的句子是:。

2、桃花源记陶渊明晋太元中,武陵人捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之;复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设洒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出洒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也!”既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路,南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果,寻病终。

后遂无问津者。

课文分析:本文虚构了一个与黑暗现实社会相对立的世外桃源,借助这个美好的境界,寄托了作者的政治理想,反映了广大人民的意愿。

桃花源景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴;这里没有压迫、没有战争,和平安定。

但作者描写的世外桃源的理想社会,只能是一种幻想,是不可能实现的。

一、解释加横线词的含义1、缘溪行缘:2、落英缤纷落英:3、甚异之异:4、豁然开朗豁然:5、俨然6、阡陌交通交通:7、黄发垂髫8、怡然自乐怡然:9、具答之具:10、咸来问讯咸:11、率妻子邑人妻子: 12、绝境13、不复出焉复:14、无论魏晋无论:15、延至其家延:16、处处志之志:17、欣然前往欣然:18、无问津者津:19、便扶向路。

扶:;向:20、便要还家。

要:21、有良田美池桑竹之属。

属:22、欣然规往。

规:23、寻病终。

寻:二、翻译句子1、芳草鲜美,落英缤纷。

译文:2、土地平旷,屋舍俨然。

译文:3、有良田美池桑竹之属。

译文:4、黄发垂髫并怡然自乐。

译文:5、率妻子邑人来此绝境。

译文:6、此人一一为具言所闻。

译文:7、此中人语云:“不足为外人道了。

”译文:8、寻向所志,遂迷,不复得路。

译文:49、后遂无问津者。

译文:10、阡陌交通,鸡犬相闻译文:11、男女衣着,悉如外人译文:11、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

译文:三、回答下列问题1、写出描写桃花林自然景色的语句(用原文)2、写出描写挑花源中人们和平劳动、幸福生活的语句(用原文)3、写出本文出现的三个成语:4、渔人“欲穷其林”的原因是什么?5、文中描写挑花源人精神状态的句子是什么?(用原文)6、描写桃花源生活环境的句子什么?(用原文)7、表现“村人”热情待客的句子有哪些?8、表现“村人”都来关心渔人的句子有哪些?9、“村人”来桃花源的原因是什么?10、“村人”不知有汉,无论魏晋的原因是什么?11、渔人一一为具言所闻,桃花源人为什么“皆叹惋”?12、桃花源中的人为什么叮嘱渔人“不足为外人道也”?13、桃源中人“不复出”的原因是什么?四、译文:东晋太元年间,武陵郡有个人以打渔为生。

(一天)他顺着溪水划船,忘记了路程的远近。

忽然遇到一片桃花林,生长在溪的两岸,长达几百步,中间没有别的树,花草遍地,鲜嫩而美丽,落花纷纷。

他非常诧异,继续往前走,想走到林子的尽头。

桃林的尽头正是溪水的发源地,便出现一座山,山上有个小洞口,洞里仿佛有点光亮。

渔人于是下了船,从洞口进去。

起初,洞口很狭窄,只容一个人通过。

又走了几十步,突然(变得)开阔敞亮了。

(呈现在他眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类。

田间小路纵横交错,四通八达,(村落间)鸡鸣狗叫之声都处处可以听到。

人们在田野里来来往往,耕种劳作,男女的穿戴跟桃源外面的人完全一样。

老人和孩子们个个都安闲快乐。

(那里的人)看见了渔人,感到非常惊讶,问他是从哪儿来的。

渔人详细地作了回答,(有人)就邀请他到自己家里去,摆了酒,又杀鸡做饭(来款待他)。

村里的人听说来了这么一个人,(就)都来打听消息。

他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻们来到这个跟人5世隔绝的地方,不再出去,因而跟外面的人断绝了来往。

(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,(至于)魏、晋两朝就更不用说了。

渔人把自己听到的事一一详细地告诉了他们。

(听罢),他们都感叹起来。

其余的人各自又把渔人请到自己家中,都拿出酒饭(来款待他)。

渔人逗留了几天后,向村里人告辞。

(临别时)村里人嘱咐他道:“(我们这个地方)不值得对外边的人说啊!”(渔人)出来以后,找到了他的船,就顺着来时的路划回去,处处都做了记号。

到了郡城,去拜见太守,报告了这番经历。

太守立即派人跟着他去,寻找先前所做的记号,竟然迷失了方向,再也找不到(通往桃源的)路了。

南阳人刘子骥是个志向高洁的隐士,听到这件事后,高高兴兴地打算前往,但未能实现。

不久,他因病去世。

此后就再也没有人探寻(桃花源)了。

3、陋室铭刘禹锡山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?课文分析:铭,是古代文体名,用于述功纪行或警戒劝勉,文辞精练,有韵,读来铿锵有力。

陋室,这里指作者任和州(今安徽省和县)刺史期间(824—826)在当地构筑的简易房子,作者为它作铭,主要是为了表述自己的抱负和情操,但字里行间也流露出讽刺现实的意味。

全文分三层:开头运用类比立论,以“斯是陋室,惟吾德馨”概括全文主旨。