“朦胧诗” 派重要诗人 多多及其代表作

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

朦胧诗派简介朦胧诗派是中国现代诗歌史上的一个重要流派,形成于20世纪初的中国大陆,对中国现代诗歌的发展起到了重要影响。

朦胧诗派的特点是追求朦胧、模糊的表达,以寓意和联想为重,常常使用隐晦的意象和抽象的文字,给读者留下一种神秘的感觉。

发展背景朦胧诗派的形成和发展与中国社会和文化的变革密切相关。

20世纪初,中国正处于政治、经济、文化的大动荡时期。

这个时期的中国社会面临着各种问题和挑战,人们对于生活的态度也发生了转变。

在这个背景下,朦胧诗派的诗人们试图通过诗歌表达对社会现象和人生的矛盾感受,以及对未知未来的思考。

核心思想朦胧诗派的核心思想是追求对人类情感和意识的深层表达。

诗人们通过朦胧、模糊的语言和隐晦的意象,传达出一种模糊、无边界的情感状态。

他们试图通过诗歌表达人类内心深处的复杂情感,使诗歌成为一种表达情感和思想的媒介。

他们认为,现实世界的表面现象无法完全表达人类内心的复杂性,只有通过朦胧、模糊的表达方式,才能更好地接近真实的情感和意识。

表现手法朦胧诗派的诗人们常常使用一些特殊的表现手法来达到朦胧的效果。

其中最常见的就是使用隐晦的意象。

他们通过使用一些抽象的符号、比喻和隐喻来传达诗歌中的情感和思想。

这样的表达方式使得诗歌的意义变得模糊不清,给读者留下了一种解读的空间,使读者能够根据自身的经验和体验去理解和感悟诗歌中的意义。

另外,朦胧诗派的诗人们还常常使用断句和断句之间的留白来表达诗歌中的意境。

他们通过让诗歌的结构和布局显得松散、不规则,使诗歌更加朦胧、空灵。

这种表现方式让读者感受到了一种模糊而宽广的感觉,增强了诗歌中情感和意识的张力。

代表作品朦胧诗派的代表作品非常丰富多样,其中最著名的代表作品有郑愁予的《望远》和石在石的《朦胧诗》等。

这些作品都具有鲜明的朦胧诗派的特点,运用了丰富的隐喻和比喻,通过模糊的表达方式传达出复杂的情感和思想。

《望远》是郑愁予的代表作之一。

这首诗通过描写“看不清地平线上,忽隐忽现的圣母”,抒发了诗人对未来和命运的迷茫和思考。

朦胧诗派-70年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

在诗歌创作中,借鉴了西方现代主义诗歌的表现手法,他们的诗歌表现出与传统新诗截然不同的风格,在诗坛乃至整个文学界产生了巨大影响这些后来被称为朦胧诗第三代诗人(新生代诗人):新生代诗人,也叫第三代诗人;新生代诗也叫后新诗潮。

1986年,《诗歌报》和《深圳青年报》的“现代主义诗歌大展”标志着新生代诗人的集体亮相。

他们企图反叛和超越朦胧诗,重建一种诗歌精神,这种精神建立在普通人平淡无奇的日常生活和世俗人生的感性体验上。

新生代诗人代表:韩东、于坚、杨黎、李亚伟等。

改革文学:出现于70 年代末,并于80年代前半期达到高潮的,一股反映改革开放以及由此引发的一系列社会生活,思想观念,文化心理的变革与冲突的文学创作潮流。

代表作蒋子龙《乔厂长上任记》路遥《人生》高晓声《陈奂生系列》“三崛起”划时代的壮举,第一次一个人的声音表达自己的思想和情感,表达对社会、历史的独特思考,不再是时代精神的传声筒,不再是政治服务的工具。

寻根文学--上世纪80年代中期,中国文坛上兴起的文化寻根的热潮,作家们开始致力于对传统文化、民族文化心理的挖掘,他们的创作被称为寻根文学。

丙崽—韩少功《爸爸爸》中的主人公,国民身上一直斩不断的国民劣根性,用现代意识去透视传统文化的暗区,以此体现并挖掘民族文化心理深层结构。

地域文化的奇异,神秘色彩—反抗中原文化的大一统,从传统文化中寻找现代文化动乱的根源。

王一生—阿城《棋王》中时代主人公,活着只有两个目的吃和棋。

简单宁静而平凡的生活态度,诚实地生活,重视生命价值。

传统文化在现代人身上的体现,对当代人生的积极意义。

现代派小说—80年代中期兴起的一场受西方现代派影响,以抒写现实真感体验内容的潮流。

先锋小说-移植而来的文学“移植文学”,关注小说的形式和技巧,以叙事为主。

最大特点:移植文学,完全以西方文学为蓝本,疏远中国读者的阅读习惯。

【课外阅读】朦胧诗人简介记得朦胧诗的人也许还想得起来当年十分出名的《今天》和星星画展。

他们的行为在当时引起了很大的轰动,朦胧诗的影响日渐扩大,和《今天》是分不开的。

到了朦胧诗已经成了文学史中不可磨灭的一笔时,《今天》也进入了我们的视野。

不过,却是以回顾的形式了……昨天的《今天》今天的“今天”徐晓《〈今天〉与我》杨小滨《今天的“今天派”诗歌》《从象征到寓言:八十年代末的后朦胧诗》基甫《世纪末的诗歌“口香糖”——舒婷批判》奚密《当代中国的“诗歌崇拜”》文革与地下诗歌汪剑钊《文革中的地下诗歌》多多《被埋葬的中国诗人(1972-1978)》照片·手稿《今天》编辑部出版发行刊物总目《今天》编辑部活动大事记“今天”诗人严力《今天》以及发行名单老《今天》的封面《回答》油印稿读者来信诗人多多《今天》的主编新的《今天》封面多多1951生,原名栗世征,有诗集《在风城》、《白马集》、《路》、《微雕世界》、《阿姆斯特丹的河流》等。

黄灿然《多多:直取诗歌的核心》周舵《当年最好的朋友》多多《安高诗歌受奖词》《多多近作四首》《我始终欣喜有一道光在黑夜里》《在英格兰》《一刻》《墓碑》《从死亡的方向看》杨炼1955生,有诗集《礼魂》、《荒魂》、《黄》、《大海停止之处》等。

daydreamer《被遗忘的诗人——寻根之后的杨炼》杨炼《敦煌组诗》《〈易经〉、你及其他》《半坡组诗》《诗,自我怀疑的形式》《诺日朗》《无人称的雪组诗》北岛1949生,原名赵振开,有诗集《北岛诗选》、《在天涯》、《午夜歌手》、《零度以下的风景》。

岑浪《北岛批判:丧魂落魄在异乡》张闳《北岛,或一代人的“成长小说”》北岛《回答》《北岛近作四首》王小妮1955生,有诗集《我的诗选》、《我的纸里包着我的火》。

徐敬亚《一个人怎样飞起来》王小妮诗选一二三四“我心中有一座长城是汉语造的,起始它就负有大道,去维系天人和谐的持久契约……所要守护的已不再是地图上的地理,而恰恰是从钟面上溜走的时间。

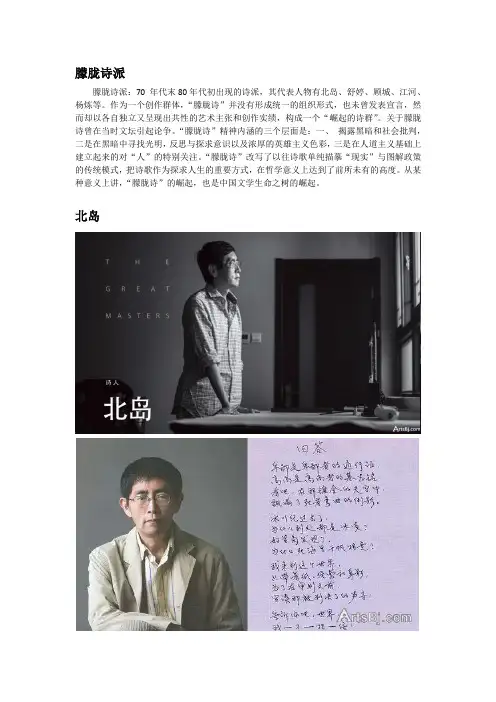

朦胧诗派及代表诗人简介朦胧诗派:70年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

关于朦胧诗曾在当时文坛引起论争。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一揭露黑暗和社会批判,二是在黑暗中寻找光明,反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

“朦胧诗”改写了以往诗歌单纯描摹“现实”与图解政策的传统模式,把诗歌作为探求人生的重要方式,在哲学意义上达到了前所未有的高度。

从某种意义上讲,“朦胧诗”的崛起,也是中国文学生命之树的崛起。

[8]北岛原名赵振开,笔名有“艾珊”、“石默”等。

原籍浙江湖州,1949年生于北京,是共和国的同龄人。

在20世纪70年代开始写诗。

1976年参加“天安门运动”,1979年在《诗刊》发表《回答》,这是他第一次公开发表的作品,从此成为当时最有影响,也最受年轻人喜爱的青年诗人之一。

在七八十年代之交,是朦胧诗最引人瞩目的时期,也是北岛诗歌创作的高峰期,他这时期的创作,最突出地表现出一种怀疑和否定的精神,被看作是这一诗歌流派最有代表性的诗人,也是当时最有争议的诗人。

80年代初,他的创作有过一个时期的中断,这与关于朦胧诗的论争有关,也与他自己的创作由于观念的变化而方法也有所调整有关。

出版有诗集《北岛诗选》(1986)、《五人诗选》(1986)等。

其中,《北岛诗选》获得中国作协全国第三届新诗诗集奖。

80年代末以后,他一直生活在欧美,并继续编辑文学刊物《今天》,90年代后,在欧美流浪,现居美国。

舒婷原名龚佩瑜,1952年6月6日生于福建泉州石码镇,长于厦门市鼓浪屿。

1966年(14岁),因阅读外国文学作品和在作文中有抒情表现而受到批评。

1969年(17岁)初中未毕业即下乡,到闽西北山区的上杭县插队落户,1971年开始写诗和散文,并得到当时被流放到闽西北山区的福建诗人蔡其矫的指导,其诗也在知青中流传。

朦胧诗派朦胧诗派:70 年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

关于朦胧诗曾在当时文坛引起论争。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一、揭露黑暗和社会批判,二是在黑暗中寻找光明,反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

“朦胧诗”改写了以往诗歌单纯描摹“现实”与图解政策的传统模式,把诗歌作为探求人生的重要方式,在哲学意义上达到了前所未有的高度。

从某种意义上讲,“朦胧诗”的崛起,也是中国文学生命之树的崛起。

北岛原名赵振开,笔名有“艾珊”、“石默”等。

原籍浙江湖州,1949年生于北京,是共和国的同龄人。

在20世纪70年代开始写诗。

1976年参加“天安门运动”,1979年在《诗刊》发表《回答》,这是他第一次公开发表的作品,从此成为当时最有影响,也最受年轻人喜爱的青年诗人之一。

在七八十年代之交,是朦胧诗最引人瞩目的时期,也是北岛诗歌创作的高峰期,他这时期的创作,最突出地表现出一种怀疑和否定的精神,被看作是这一诗歌流派最有代表性的诗人,也是当时最有争议的诗人。

80年代初,他的创作有过一个时期的中断,这与关于朦胧诗的论争有关,也与他自己的创作由于观念的变化而方法也有所调整有关。

出版有诗集《北岛诗选》(1986)、《五人诗选》(1986)等。

其中,《北岛诗选》获得中国作协全国第三届新诗诗集奖。

80年代末以后,他一直生活在欧美,并继续编辑文学刊物《今天》,90年代后,在欧美流浪,现居美国。

舒婷原名龚佩瑜,1952年6月6日生于福建泉州石码镇,长于厦门市鼓浪屿。

1966年(14岁),因阅读外国文学作品和在作文中有抒情表现而受到批评。

1969年(17岁)初中未毕业即下乡,到闽西北山区的上杭县插队落户,1971年开始写诗和散文,并得到当时被流放到闽西北山区的福建诗人蔡奇娇的指导,其诗也在知青中流传。

[朦胧诗派]朦胧诗一:[朦胧诗]新时代诗派诗歌流派文学艺术的各种形式互相渗透、互相影响,是文艺史上带有规律性的现象,各位,大家看看下面的新时代诗派诗歌流派,了解一下吧!新时代诗派诗歌流派国风新国风即国风精神在新时代的体现。

新国风的基本定义是:秉承“饥者歌其食,劳者歌其事”的传统精神,站在民众的立场,用凝练的语言、流转的韵律、表达抒发自己对于当代生活的切实感悟,并力求达到晓畅明白却又内蕴深厚的艺术效果。

“五四”派现代诗歌是“五四”运动以来的诗歌,其主体是用白话写作,以打破旧诗词格律为主要标志的新诗。

最早试验并倡导新诗的杂志是《新青年》,1917年2月2卷6号上刊出胡适的白话诗8首,1920年胡适《尝试集》出版,是第一部白话新诗集。

代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若,他的《女神》中大部分作品写于1920年前后,传达着五四狂飙突进的时代精神,开一代诗风。

1926年围绕北京《晨报》的《诗镌》,集合了一批立志要为新诗创格律的诗人,其中有闻一多、徐志摩、朱湘等人,他们随后还创办了《新月》和《诗刊》,“新月派”由此得名。

新月派诗人中闻一多的理论最为完整明确,他主张诗应当有音乐的美(主要指平仄,音韵),绘画的美(主要指词藻,色彩与意境等),建筑的美(主要指诗节句式的匀称整饬),总之要“理性节制情感”,带着“镣铐”来“跳舞”,这是对诗人更高的审美要求。

新月派现代新诗史上一个重要的诗歌流派,该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨、刘梦苇等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张“理性节制情感”,反对滥情主义和诗的散文化倾向,从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即“音乐美、绘画美、建筑美”。

因此新月派又被称为“新格律诗派”。

4、朦胧诗的主要作者在激烈的论争中,朦胧诗的影响日益扩大,并成为当代诗歌转折时期有影响的诗歌潮流,它坚持将写作放在对个体的生存价值的确认的基础之上,宣布了文学千篇一律的时代的终结。

代表性诗人:北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼,王小妮等。

北岛《今天》的创办者之一,也是最有争议的人物。

诗歌表现一种怀疑、否定精神(《一切》)。

对缺乏人性、苟且偷生、虚幻向往的生活的坚决拒绝。

(《宣告》)理想主义、英雄主义姿态。

(《回答》)抒情主人公——抗争者和受难者形象。

一切一切都是命运一切都是烟云一切都是没有结局的开始一切都是稍纵即逝的追寻一切欢乐都没有微笑一切苦难都没有泪痕一切语言都是重复一切交往都是初逢一切爱情都在心里一切往事都在梦中一切希望都带着注释一切信仰都带着呻吟一切爆发都有片刻的宁静一切死亡都有冗长的回声——北岛宣告最后的时刻到了我没有留下遗嘱只留下笔,给我的母亲我并不是英雄在没有英雄的年代里我只想做一个人宁静的地平线分开了生者和死者的行列我只能选择天空决不跪在地上以显出刽子手们的高大好阻挡自由的风从星星般的弹孔中将流出血红的黎明——北岛回答卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。

看吧,在那镀金的天空中,飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,为什么到处都是冰凌?好望角发现了,为什么死海里还千帆相争?我来到这个世界上,只带着纸、绳索和身影,为了在审判之前,宣读那些被判决的声音:告诉你吧,世界,我——不——相——信!纵使你脚下有一千名挑战者,那就把我算做一千另一名。

我不相信天是蓝的;我不相信雷的回声;我不相信梦是假的;我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,让所有的苦水都注入我心中;如果陆地注定要上升,就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪的星斗,正缀满没有遮拦的天空,那时五千年的象形文字,那时未来人们凝视的眼睛。

——北岛抒情方式:冷峻、愤怒,富有理性精神和怀疑色彩的。

北岛诗中的情感,展现了当代中国历史转折时期“觉醒者”的内心冲突和理想精神。

10首经典朦胧诗代表作朦胧诗代表作(十首最经典的朦胧诗)朦胧诗是20世纪70年代末80年代初随着文学的全面复苏而出现的一种新的诗歌艺术思潮,代表诗人有、舒婷、北岛、顾城、梁、、、芒克等。

朦胧诗以内在的精神世界为主要表现对象,运用整体意象象征和渐进性意向感受的艺术策略和方式掩盖情感,使诗歌文本介于表意和隐意之间,呈现出诗境模糊、诗意空泛含蓄、意蕴丰富、主题多元阐释和多义性等特点。

它以“反叛”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的活力,同时也给新时期文学带来了深远的变革。

他们在诗歌中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的表达,在艺术上广泛运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗歌的内涵,增强了诗歌的想象力。

“朦胧诗”没有形成统一的组织形式,也没有发表宣言。

但他们以各自独立而又共同的艺术理念和创作成就,形成了一个“崛起的诗歌群体”。

在当时文坛引起争议。

“一代人”——顾城黑夜给了我黑色的眼睛,但我用它来寻找光明。

远近——顾城你们一会儿见。

看一会儿云我认为当你看着我的时候,你离我很远。

当你看云的时候,你离得很近。

“相信未来”——食指当蜘蛛网无情地封住了我的壁炉,当灰烬叹息贫穷的悲哀,我仍然固执地铺着失望的灰烬,用美丽的雪花写下:相信未来。

当我的紫葡萄在深秋变成露珠,当我的花依偎着别人的感受,我仍然固执地用凝结霜的枯藤,在荒凉的土地上写下:相信未来。

我要用我的手指在地平线上冲浪,我想用手掌托住太阳之海,黎明摇曳的温暖而美丽的笔杆。

用孩子的笔写下:相信未来。

我之所以坚信未来,我相信未来人们的眼睛-她有拂去历史尘埃的睫毛,她有能看穿岁月篇章的学生。

不管人们如何看待我们腐烂的肉体,那些失落的忧郁,失败的痛苦,那是动人的眼泪,深切的同情,或者给一个轻蔑的微笑,苦涩的嘲讽。

我坚信人们对我们的脊椎感兴趣,无数的探索,迷途,失败和成功,会给予热情客观公正的评价。

是的,我在焦急地等待他们的评价。

朦胧诗派及诗人整理朦胧诗派朦胧诗是新时期一个非常重要的文学流派,是“文革”后期一群自我意识开始觉醒的青年,利用诗歌的形式对现实进行反思和追求诗歌独立的审美价值的产物。

朦胧诗派主要指北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼、多多、食指、芒克、方含、梁小斌为代表的一批青年诗人。

“朦胧诗派”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

最初,他们的诗还仿佛是在继承现代派或后现代派的传统,但很快地他们开拓了新的疆域,走得更远,自成一个王国。

对人的美好情感,对人与人之间的理解、爱和关怀的需求、对人的权利和自由的向往,是人本主义的重要组成部分,也是这一时期“朦胧诗”的重要主题。

十年动乱,使人的美好情感、人与人之间的关系受到无情的破坏,人的权利与自由受到恣意的践踏,人们长期为一种当时所谓的“革命激情”所欺骗。

最早从那种“革命激情”中觉醒的,是一部分知识青年,而催促他们觉醒的,则是当时的“上山下乡”运动。

也是属于“朦胧诗”的那一代人的写照。

这样的诗篇在新诗潮诗歌中数不胜数,它们所体现的人本主义英雄主义思想和精神,向上承接了五四新文化运动以来的文学传统,同时,它们也成了推动70年代末文学界思想解放运动和80年代初文学启蒙思潮的有机力量。

朦胧诗派诗人顾城中国朦胧诗派的重要代表诗人,被称为当代的“唯灵浪漫主义”诗人。

顾城在新诗、旧体诗和寓言故事诗上都有很高的造诣,其《一代人》中的一句“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”成为中国新诗的经典名句。

1969年至1982年是其创作的前期,整体风格明丽纯净,这个阶段出现了两个创作高峰——1970年到1972年以及1977年到1982年。

顾城在这个时期写出了许多天才之作,他专注于自然界那些美好、纯净而明媚的事物,辅以丰富奇崛的想象,为读者创造了一个令人神往、不可思议的艺术空间,也为自己打造了一个理想的童话世界。

他是一个天生的诗人,他此时的创作不是依靠社会经验,而是依仗其对万物的敏感和与生俱来的才华,当然,他也在用心思考和探索,诗中也流露出轻微的虚无和颓废的情绪。

“朦胧诗”派重要诗人多多及其代表作

□失落的口令辑

诗人多多,当代著名的抒情诗人,原名粟世征,1951年生于北京,1969年到白洋淀插队,后来调到《农民日报》工作。

1972年开始写诗,1982年开始发表作品,1986年获得北京大学文化节诗歌奖,2000年曾获首届安高诗歌奖。

多多1989年出国,旅居荷兰15年,并曾任伦敦大学汉语教师、加拿大纽克大学、荷兰莱顿大学住校作家。

曾多次参加世界各大诗歌节,到过英国、美国、德国、意大利、瑞典等10多个国家的大学举办过讲座和朗诵,现为海南大学人文传播学院教授。

多多系“朦胧诗”派主要代表诗人之一,著有诗集《行礼:诗38首》、《里程:多多诗选1973-1988》、《多多诗选》等,并于2005年获得第三届华语文学传媒大奖2004年度诗人奖。

他的诗歌以精湛的技艺、明晰的洞察力、义无反顾的写作勇气,承续了汉语在当代中国的艰难使命。

他将自己对世界和生命的温情理解,融于每一个词语、每一个句子的细致雕刻,并在每一首诗歌的内部构造上,力图实现他孤寂而坚定的美学抱负。

他的诗歌有显著的个性和风格:意象简洁,节奏明快,语言准确、锐利而富有张力,对心灵细节有深切的敏感和痛苦的体认,对人类的精神困境有明确的艺术承担。

他在2004年度发表的一系列诗作,以及他本人在母语国家的重新出场,照亮了那些美好而令人激动的文学记忆,同时也见证了汉语诗歌永不衰竭的丰富可能性。

代表诗作

从死亡的方向看

从死亡的方向看总会看到

一生不应见到的人

总会随便地埋到一个地点

随便嗅嗅,就把自己埋在那里

埋在让他们恨的地点

他们把铲中的土倒在你脸上

要谢谢他们。

再谢一次

你的眼睛就再也看不到敌人

就会从死亡的方向传来

他们陷入敌意时的叫喊

你却再也听不见

那完全是痛苦的叫喊!

北方的记忆

吸收冬天的寒冷,倾听云的遥远的运动

北方的树,站在二月的风里

离别,也站在那里

在玻璃窗上映得又远又清晰

一阵午夜的大汗,一阵黎明的急雨

在一所异国的旅馆里

北方的麦田开始呼吸

像畜栏内,牛群用后蹄惊动大地

独自地,保持一种听力

但是没有,没有任何灵感

可以继续榨取这城市

北方石头堆积的城市

独自向画布播撒播种者的鞋

犁,已脱离了与土地的联系

像可以傲视这城市的云那样

我,用你的墙面对你的辽阔

告别

长久地搂抱着白桦树

就像搂抱着我自己:

满山的红辣椒都在激动我

满手的石子洒向大地

满树,都是我的回忆……

秋天是一架最悲凉的琴

往事,在用力地弹着:

田野收割了

无家可归的田野呵

如果你要哭泣,不要错过这大好时机!。