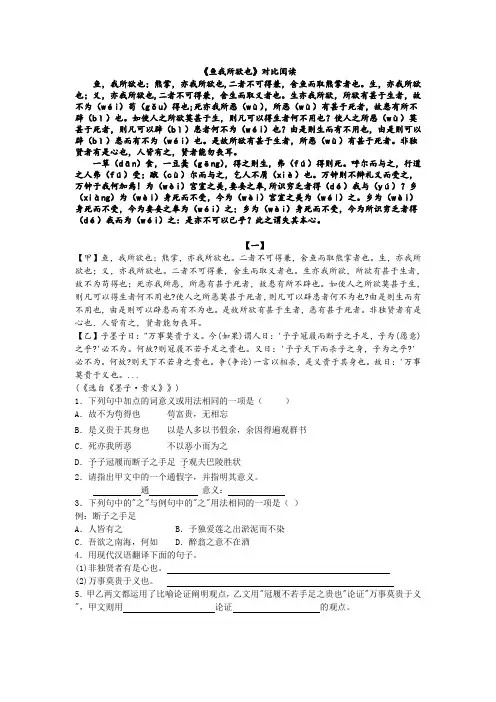

《鱼我所欲也》比较阅读(一)

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:2

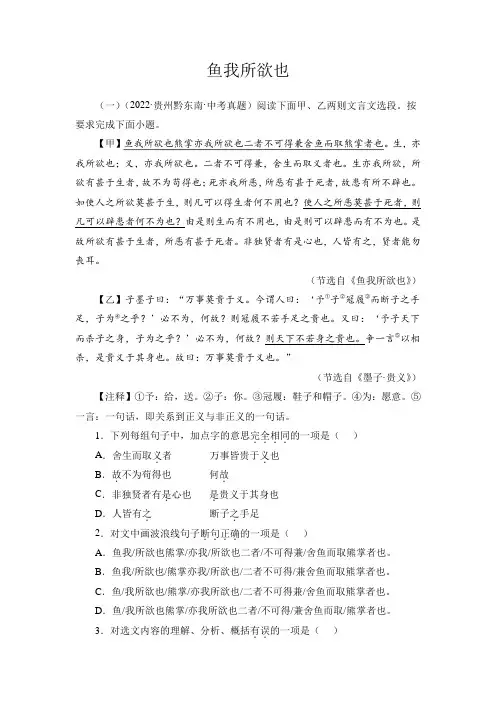

鱼我所欲也(一)(2022·贵州黔东南·中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段。

按要求完成下面小题。

【甲】鱼我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(节选自《鱼我所欲也》)【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。

今谓人曰:‘予①子②冠履③而断子之手足,子为④之乎?’必不为,何故?则冠履不若手足之贵也。

又曰:‘予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为,何故?则天下不若身之贵也。

争一言⑤以相杀,是贵义于其身也。

故曰:万事莫贵于义也。

”(节选自《墨子·贵义》)【注释】①予:给,送。

②子:你。

③冠履:鞋子和帽子。

④为:愿意。

⑤一言:一句话,即关系到正义与非正义的一句话。

1.下列每组句子中,加点字的意思完全相同....的一项是()A.舍生而取义.者万事皆贵于义.也B.故.不为苟得也何故.C.非独贤者有是.心也是.贵义于其身也D.人皆有之.断子之.手足2.对文中画波浪线句子断句正确....的一项是()A.鱼我/所欲也熊掌/亦我/所欲也二者/不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

B.鱼我/所欲也/熊掌亦我/所欲也/二者不可得/兼舍鱼而取熊掌者也。

C.鱼/我所欲也/熊掌/亦我所欲也/二者不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

D.鱼/我所欲也熊掌/亦我所欲也二者/不可得/兼舍鱼而取/熊掌者也。

3.对选文内容的理解、分析、概括有误..的一项是()A.甲文在引出“舍生而取义”的论点后,运用比喻论证,分别从“所欲”“所恶”两方面论述。

B.甲文孟子认为每个人都有“是心”,相对于“贤者”来说,普通人容易丧失。

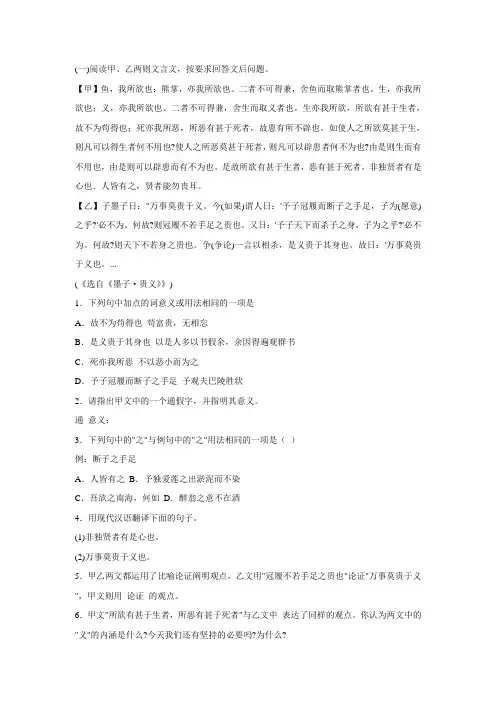

(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是A.故不为苟得也苟富贵,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的"之"与例句中的"之"用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用"冠履不若手足之贵也"论证"万事莫贵于义",甲文则用论证的观点。

6.甲文"所欲有甚于生者,所恶有甚于死者"与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的"义"的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(一)1.B 2."辟"通"避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这样的谚、部队士、任何事都比不上"义"重要。

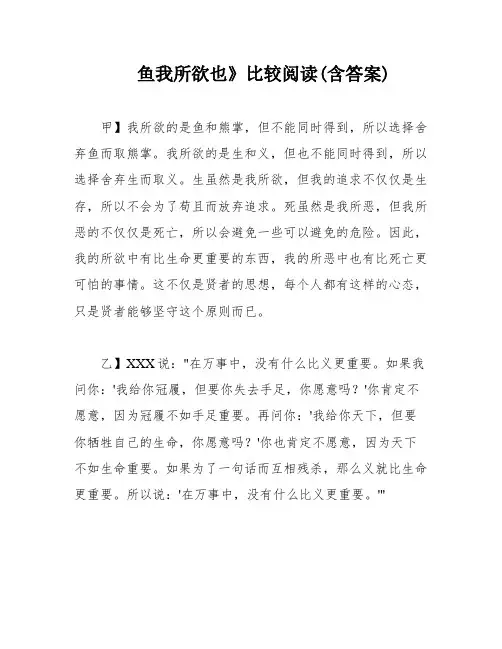

鱼我所欲也》比较阅读(含答案)甲】我所欲的是鱼和熊掌,但不能同时得到,所以选择舍弃鱼而取熊掌。

我所欲的是生和义,但也不能同时得到,所以选择舍弃生而取义。

生虽然是我所欲,但我的追求不仅仅是生存,所以不会为了苟且而放弃追求。

死虽然是我所恶,但我所恶的不仅仅是死亡,所以会避免一些可以避免的危险。

因此,我的所欲中有比生命更重要的东西,我的所恶中也有比死亡更可怕的事情。

这不仅是贤者的思想,每个人都有这样的心态,只是贤者能够坚守这个原则而已。

乙】XXX说:"在万事中,没有什么比义更重要。

如果我问你:'我给你冠履,但要你失去手足,你愿意吗?'你肯定不愿意,因为冠履不如手足重要。

再问你:'我给你天下,但要你牺牲自己的生命,你愿意吗?'你也肯定不愿意,因为天下不如生命重要。

如果为了一句话而互相残杀,那么义就比生命更重要。

所以说:'在万事中,没有什么比义更重要。

'"1.选B,因为"A"中的"苟"和"C"中的"恶"用法不同,"B"中的"书"和"观"用法不同,而"D"中的"观"和例句中的"观"用法不同。

2."辟"通"避",意为躲避。

3.选D,因为例句中的"之"和D中的"意"都是代词,指代前面的名词。

4.(1)不仅贤者有这样的想法,每个人都有。

(2)在万事中,没有什么比正义更重要。

5.甲文和乙文都用比喻来阐述观点,但甲文的比喻是舍鱼取熊掌和舍生取义,而XXX的比喻是冠履不如手足和天下不如生命。

6."义"的内涵是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。

今天我们仍然需要坚持这个观点,因为正义是人类文明发展的基石,是社会稳定和谐的重要保障。

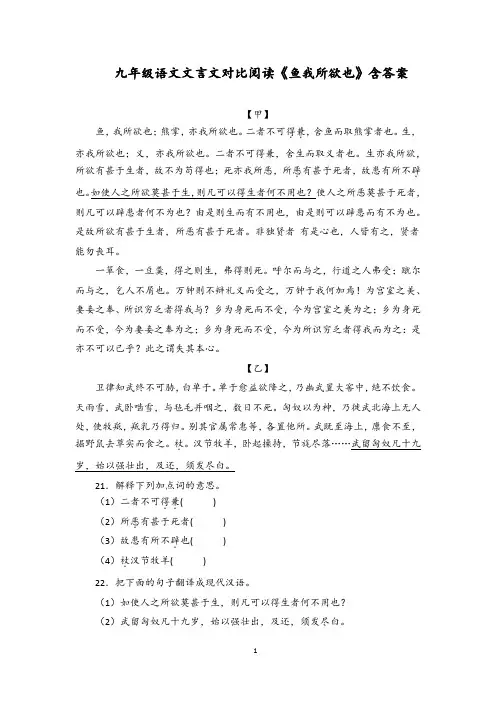

九年级语文文言文对比阅读《鱼我所欲也》含答案【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼..,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶.有甚于死者,故患有所不辟.也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】卫律知武终不可胁,白单于。

单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。

天雨雪,武卧啮雪,与毡毛并咽之,数日不死。

匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归。

别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。

杖.。

汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落……武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

21.解释下列加点词的意思。

(1)二者不可得兼..( )(2)所恶.有甚于死者( )(3)故患有所不辟.也( )(4)杖.汉节牧羊( )22.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?(2)武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

23.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是()A.【甲】文行文流畅,论证严密,隐譬设喻,排比铺陈,气势恢宏。

B.【乙】文通过详细记叙苏武被幽禁时忍受的种种磨难,生动形象的刻画了苏武这一人物。

C.【甲】文强调人本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择。

《鱼我所欲也》比较阅读及答案集萃5篇《鱼我所欲也》比较阅读(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:”万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:’予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?’必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:’予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:’万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是A.故不为苟得也苟富贵,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的”之”与例句中的”之”用法相同的一项是例:断子之手足A.人皆有之 B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如 D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用”冠履不若手足之贵也”论证”万事莫贵于义”,甲文则用论证的观点。

6.甲文”所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的”义”的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(一)1.B 2.”辟”通”避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这样的谚、部队士、任何事都比不上”义”重要。

(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是A.故不为苟得也苟富贵,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的"之"与例句中的"之"用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用"冠履不若手足之贵也"论证"万事莫贵于义",甲文则用论证的观点。

6.甲文"所欲有甚于生者,所恶有甚于死者"与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的"义"的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(一)1.B 2."辟"通"避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这样的谚、部队士、任何事都比不上"义"重要。

(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是A.故不为苟得也苟富贵,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的"之"与例句中的"之"用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用"冠履不若手足之贵也"论证"万事莫贵于义",甲文则用论证的观点。

6.甲文"所欲有甚于生者,所恶有甚于死者"与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的"义"的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(一)1.B 2."辟"通"避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这样的谚、部队士、任何事都比不上"义"重要。

比较阅读一.[甲]鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以避患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者由是心也,人皆有之,贤者勿丧耳。

[乙]天祥至潮阳,见弘范①,左右命之拜,不拜。

弘范遂以客礼见之,与俱入厓山,使为书招张世杰。

天祥曰:吾不能扞②父母,乃教人叛父母,可乎?”索之固,乃书所过零丁洋诗与之。

其沫有云:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

”弘范笑而置之。

厓山破,军中置酒大会。

弘范曰:“国亡,丞相忠孝尽矣,能改心以事宋者事皇上,将不失为宰相也。

”天祥泫然③出涕,曰:国亡不能捄④,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎!”(节选自《宋史文天祥传》)【注】①弘范:元军元帅。

②扞(hen):保卫。

③泫(xum)然:水滴下的样子。

④捄:同“救”1、解释下列加点的词在文中的意思。

(2 分)(1)故患有所不辟也辟:(2)天祥泫然出涕涕:2、把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(4 分)(1)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

2)弘范遂以客礼见之。

3、请从乙文中分别找出最能体现文天祥“富贵不能淫”威“武不能屈”的句子。

( 4 分)答:①富贵不能淫:②威武不能屈:4、乙文中,文天祥的所作所为印证了甲文中的哪句话?( 1 分)5、请结合文体特点,简要分析甲、乙两文在写法上有何不同?( 4 分)二.(甲〕鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

《鱼我所欲也》对比阅读鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为(wéi)苟(gǒu)得也;死亦我所恶(wù),所恶(wù)有甚于死者,故患有所不辟(bì)也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶(wù)莫甚于死者,则凡可以辟(bì)患者何不为(wéi)也?由是则生而有不用也,由是则可以辟(bì)患而有不为(wéi)也。

是故所欲有甚于生者,所恶(wù)有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪(dān)食,一豆羮(gēng),得之则生,弗(fú)得则死。

呼尔而与之,行道之人弗(fú)受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑(xiè)也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉! 为(wèi)宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得(dé)我与(yú)?乡(xiàng)为(wèi)身死而不受,今为(wèi)宫室之美为(wéi)之。

乡为(wèi)身死而不受,今为妻妾之奉为(wéi)之;乡为(wèi)身死而不受,今为所识穷乏者得(dé)我而为(wéi)之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【一】【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

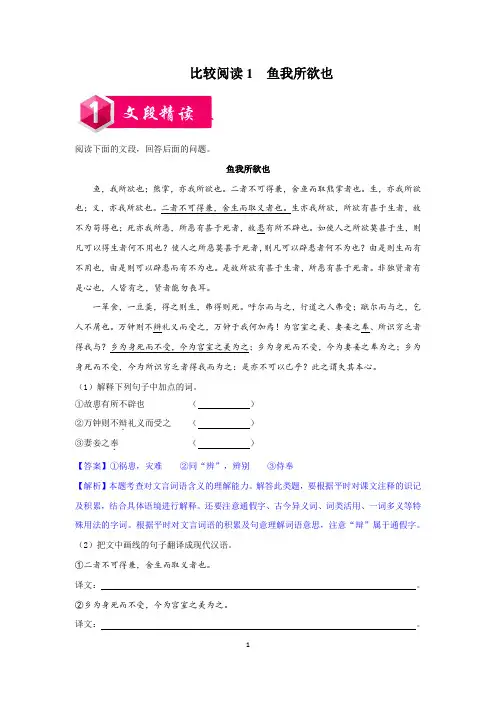

比较阅读1 鱼我所欲也阅读下面的文段,回答后面的问题。

鱼我所欲也鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(1)解释下列句子中加点的词。

①故患.有所不辟也()②万钟则不辩.礼义而受之()③妻妾之奉.()【答案】①祸患,灾难②同“辨”,辨别③侍奉【解析】本题考查对文言词语含义的理解能力。

解答此类题,要根据平时对课文注释的识记及积累,结合具体语境进行解释。

还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的字词。

根据平时对文言词语的积累及句意理解词语意思,注意“辩”属于通假字。

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①二者不可得兼,舍生而取义者也。

译文:。

②乡为身死而不受,今为宫室之美为之。

译文:。

【答案】①如果这两样东西不能同时都得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

②先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在为了住宅的华丽却接受了。

【解析】本题考查翻译文言语句的能力。

翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。

① 得兼:同时获得。

取:选取。

故此句可以翻译为:如果这两样东西不能同时都得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

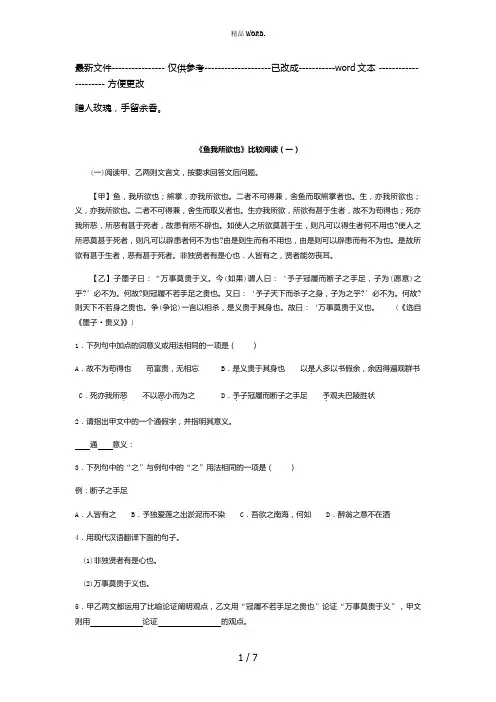

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改赠人玫瑰,手留余香。

《鱼我所欲也》比较阅读(一)(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。

今(如果)谓人曰:‘予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?’必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又曰:‘予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故曰:‘万事莫贵于义也。

(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是()A.故不为苟.得也苟.富贵,无相忘 B.是.义贵于其身也以是.人多以书假余,余因得遍观群书 C.死亦我所恶.不以恶.小而为之 D.予.子冠履而断子之手足予.观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之 B.予独爱莲之出淤泥而不染 C.吾欲之南海,何如 D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用“冠履不若手足之贵也”论证“万事莫贵于义”,甲文则用论证的观点。

6.甲文“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”与乙文中 表达了同样的观点。

《鱼我所欲也》对比阅读(一)【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为.之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】孟子日:“……丈夫①之冠②也,父命③之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之:‘往之女家,必敬必戒.无违夫子④!,以顺为正者,妾妇⑤之道也。

居天下之广居⑥,立天下之正位⑦,行天下之大道⑧;得志,与民由⑨之:不得志。

独行其道。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”[注释]①丈夫:成年男子。

②冠:古时男子二十岁称作成年,要举行加冠礼。

③命:教导。

④夫子:丈夫。

⑤妾妇:妇女,这里“妾…‘妇’’连用。

⑥广居:宽大的房子,孟子用来比喻“仁”。

⑦正位:正确的位置,孟子用未比喻“礼”。

⑧大道:大路,孟子用来比喻“义”。

⑨由:遵循大道走。

1.解释下列句中加点字的意思:(1)所识穷乏者得.我与 (2)是亦不可以已.乎(3)往之.女家 (4)以顺.为正者,妾妇之道也.2.用现代汉语翻译下面的两个句子。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

3.甲、乙两文中,孟子各阐述了怎样的主张?4.甲、乙两文中,孟子论述的观点一致的地方是什么?这其中又有何差异?(二) 【甲】鱼,我所欲也:熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

《鱼我所欲也》比较阅读(一)【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)【乙】妻曰:“尧舜之为君何如者?”唐子①曰:“尧舜岂远于人哉!”乃举一箸,指盘中余鱼曰:“此味甘乎?”曰:“甘。

”曰:“今使子钓于池而得鱼,扬竿而脱,投地跳跃,乃按之椹②上而割之,刳其腹,犀其甲,其尾犹摇。

于是煎烹以进,子能食之乎?”妻曰:“吾不忍食也。

”曰:“人之于鱼,不啻③泰山之于秋毫也;甘天下之味,亦类于一鱼之味耳。

于鱼则不忍,于人则忍之;杀一鱼而甘一鱼之味则不忍,杀天下之人而甘天下之味则忍之。

是岂人之本心哉!尧舜之道,不失其本心而已矣。

”(节选自唐甄《室语》,有删改)【注释】①唐子:唐甄自称。

②椹(zhēn):同“砧”,砧板。

③不啻(chì):不只。

1.解释下列句子中加点的词语。

①蹴.尔而与之踩踏②乡.为身死而不受同“向”,先前、从前③指盘中余.鱼曰剩余的④子能食.之乎吃2.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!①高官厚禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。

这样,高官厚禄对我有什么好处呢?②尧舜的治国之道不过是不失去人的本心而已②尧舜之道,不失其本心而已矣。

3.阅读选文,说说两篇文章中的“本心”分别指什么?【甲】文中的“本心”是指人固有的羞恶之心。

【乙】文中的“本心”是以民为本的思想。

4从文章来看,“贤者”与“不贤者”之间的区别是什么?请你列举一位“贤者”并说出他的事迹或诗句。

“贤者”与“不贤者”之阔的区别是贤者能保持舍生取义之心。

文天祥,人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

译文:【乙】妻子说:“尧舜是怎样做君王的呢?“唐子说“:尧舜难道远远不同于我们常人吗?“于是他拿起一支筷子指着盘中剩下的鱼说:“味道鲜美吗?“妻子说:“鲜美。

《鱼我所欲也》对比阅读训练题三篇《鱼我所欲也》对比阅读一【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(选自孟子《鱼,我所欲也》)【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之。

公孙仪不受。

其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。

夫即受鱼,必有下人①之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。

虽嗜鱼彼必不能常给我鱼我又不能自给鱼即无受鱼而不免于相虽嗜鱼我能长自给鱼此明夫恃人不如自恃也。

(选自《韩非子·外储说右下》)【注释】①下人:迁就他人。

【参考译文】公孙仪做鲁国的宰相时特别喜欢吃鱼,全国的人都争相买鱼来献给他,公孙仪先生却不接受。

他的弟子们劝他说:“您喜欢吃鱼而不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“正因为爱吃鱼,我才不接受。

假如收了别人献来的鱼,一定会有迁就他们的表现;有迁就他们的表现,就会枉法;枉法就会被罢免相位。

虽然我爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。

如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管爱吃鱼,我能够长期自己供给自己鱼。

”这是明白了依靠别人不如依靠自己的道理啊!1.给文中画线句子断句最恰当的一项是 (3分)A. 虽嗜鱼/彼必不能常给我鱼/我又不能自给鱼/即无受鱼而不免于相/虽嗜鱼/我能长自给鱼/此明夫恃人不如自恃也。

B.虽嗜鱼/彼必不能常给我鱼/我又不能自给/鱼即无受鱼而不免/于相虽嗜鱼/我能长自给鱼/此明夫恃人不如自恃也。

C.虽嗜鱼彼/必不能常给我鱼/我又不能自给/鱼即无受鱼而不免于相/虽嗜鱼/我能长自给鱼/此明夫恃人不如自恃也。

D. 虽嗜鱼彼/必不能常给我鱼/我又不能自给鱼/即无受鱼而不免/于相虽嗜鱼/我能长自给鱼/此明夫恃人不如自恃也。

课题《鱼我所欲也》对比阅读年级九学科语文课型新授班级主备人王航审核人王航姓名(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

(《选自《墨子·贵义》》)1.解释下面句子中加点词的意思。

(1)万钟于我何加焉何加:(2)所识穷乏者得我与得:2.用现代汉语翻译句子。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

3、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳!”“此之谓失其本心。

”句中“是心”、“此”各指什么?4、文段(甲)中“乡为身死而不今为宫室之美而为之受”一句,运用了什么论证方法?有什么作用?5.【甲】【乙】两文都阐明了“义”的重要性,您认为“义”的内涵是什么?今天还有坚持的必要吗?为什么?(二)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为.之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

《鱼我所欲也》比较阅读(含答案)(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.以下句中加点的词意义或用法不异的一项是A.故不为苟得也苟繁华,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的"之"与例句中的"之"用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用"冠履不若手足之贵也"论证"万事莫贵于义",甲文则用论证的观点。

6.甲文"所欲有甚于生者,所恶有甚于死者"与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的"义"的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(一)1.B 2."辟"通"避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这样的谚、部队士、任何事都比不上"义"重要。

鱼我所欲也对比阅读鱼我所欲也对比阅读《鱼我所欲也》是一篇经典的传统课文,相对于初中阶段的其他古文,它在文字上有些难度,又是以议论为主,告诉我们不辨礼仪而贪求富贵的行为是不足取的。

鱼我所欲也对比阅读一【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子日:"万事莫贵于义。

今(如果)谓人日:'予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?'必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又日:'予子天下而杀子之身,子为之乎?'必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故日:'万事莫贵于义也。

...(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是A.故不为苟得也苟富贵,无相忘B.是义贵于其身也以是人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶不以恶小而为之D.予子冠履而断子之手足予观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的"之"与例句中的"之"用法相同的一项是( )例:断子之手足A.人皆有之B.予独爱莲之出淤泥而不染C.吾欲之南海,何如D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用"冠履不若手足之贵也"论证"万事莫贵于义",甲文则用论证的观点。

《鱼我所欲也》比较阅读(一)(一)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,恶有甚于死者。

非独贤者有是心也.人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。

今(如果)谓人曰:‘予子冠履而断子之手足,子为(愿意)之乎?’必不为。

何故?则冠履不若手足之贵也。

又曰:‘予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为。

何故?则天下不若身之贵也。

争(争论)一言以相杀,是义贵于其身也。

故曰:‘万事莫贵于义也。

(《选自《墨子·贵义》》)1.下列句中加点的词意义或用法相同的一项是()A.故不为苟.得也苟.富贵,无相忘 B.是.义贵于其身也以是.人多以书假余,余因得遍观群书C.死亦我所恶.不以恶.小而为之 D.予.子冠履而断子之手足予.观夫巴陵胜状2.请指出甲文中的一个通假字,并指明其意义。

通意义:3.下列句中的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是()例:断子之手足A.人皆有之 B.予独爱莲之出淤泥而不染 C.吾欲之南海,何如 D.醉翁之意不在酒4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也。

(2)万事莫贵于义也。

5.甲乙两文都运用了比喻论证阐明观点,乙文用“冠履不若手足之贵也”论证“万事莫贵于义”,甲文则用论证的观点。

6.甲文“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”与乙文中表达了同样的观点。

你认为两文中的“义”的内涵是什么?今天我们还有坚持的必要吗?为什么?(二)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生一亦然所欲廿.二义一亦然所欲廿..二者不可得兼.舍生而取义老也.生亦我所欲,所欲有甚于者生,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者。

故患有所不辟也。

【乙】与善人居,如入芝兰①之室,久而不闻其香,即与之化②矣;与不善人居,如入鲍鱼③之肆④,久而不闻其臭,亦与之化矣。

丹⑤之所藏者赤,漆之所藏者黑,是以君子必慎其所处者焉。

[注释]①芝兰:一种香草。

②化:同化。

③鲍鱼:咸鱼。

④肆:店铺。

⑤丹:丹砂,矿物名,红色。

1.解释下列句中加点的词语。

(1)故不为苟得..也 (2)是以..君子必慎其所处者焉2.下列各组加点词语的意义和用法相同的一项是 ( )A 所欲有甚于.生者B 即与之.化矣C 久而.不闻其臭D 亦.我所欲也生于.忧患春冬之.时妇拍而.呜之亦.与之化矣 3.用现代汉语翻译下面的句子。

如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。

4.人生经常面临各种选择,关键看你怎样取舍。

请仿照文中画线的句式,用现代汉语另写一个句子,表明你的取舍观。

5.请分别说出两文的主要观点,并指出其共同的论证方法。

甲文的观点乙文的观点共同的论证方法(三)阅读甲、乙两则文言文,按要求回答文后问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(节选自《鱼我所欲也》)【乙】曾子衣敝衣以耕①,鲁君使人往致邑②焉,曰:“请以此修③衣。

”曾子不受,反,复往,又不受。

使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为不受?”曾予曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。

纵子有赐,不我骄@也,我能勿畏乎?”终不受。

孔子闻之。

曰:“参之言足以全其节。

” (节选自《说苑·卷四》)[注释]①衣敝衣以耕:穿着破旧衣服耕田。

前一个“衣”,动词,穿衣;后一个“衣”,名词,衣服。

②致邑:给一座城,邑,封地。

③修:整治。

④不我骄:宾语前置句,即“不骄我”。

骄,傲视。

1.解释下列句中加点词语的意思。

(1)故患.有所不辟.也患:辟:(2)纵子有赐.,不我骄.也赐:骄:.2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)先生非求于人,人则献之,奚为不受?3.甲文中作者阐述的主要观点是:乙文中赞扬了曾子不受别人施舍的高贵品质。

4.请你从甲、乙文中提炼一个为人处世的基本准则。

5.结合现实生活,给【甲】文补充两个论据。

(2分)(四)(甲)鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,贤者能勿丧耳。

(选自孟子《鱼我所欲也》)(乙)永之氓(méng)②咸善游。

一日,水暴甚,有五六氓,乘小船绝③湘水。

中济④,船破,皆游。

其一氓尽力而不能寻常⑤。

其侣曰:“汝善游最也,今何后为?”曰:“吾腰千钱,重,是以后。

”曰:“何不去之?”不应,摇其首。

有顷益怠。

已济者立岸上呼且号曰:“汝愚之甚,蔽之甚!身且死,何以货⑥为?”又摇其首,遂溺死。

(选自柳宗元《哀溺文》)[注释]①永:永州,唐辖境,相当于今湖南省零陵、东安和广西全州一带。

②氓:老百姓。

③绝:横渡。

④中济:渡到河水中间。

⑤不能寻常:“游不了多远”的意思。

⑥货:财货,这里指钱。

1.解释下面句中加点的词。

(4分)①故患.有所不避也_________ ②故不为.苟得也_________③吾腰.千钱_________ ④汝愚之甚,蔽.之甚_________2.翻译下面的句子。

(4分)①所欲有甚于生者,故不为苟得也。

译文:—————————————————————————————②汝善游最也,今何后为?译文:—————————————————————————————3.读了(甲)(乙)两文后,你得到了什么启示?(4分)答:————————————————————————————————(五)[甲] 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

[乙] 荀巨伯①远看友人疾,值②胡贼③攻郡。

友人语巨伯曰:“吾今死矣!子可去。

”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败④义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子⑤而敢独止⑥?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以我身代友人命。

”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还。

郡并获全⑦。

(选自《世说新语》)[注释]①荀巨伯:汉桓帝时人。

②值:遇到。

③胡贼:胡人入侵的军队。

④败:毁坏,舍弃。

⑤男子:这里表示轻蔑的称呼。

⑥止:停留。

⑦全:保全。

1.解释选文中加点的词。

(4分)(1)故不为苟.得也(2)故患.有所不辟也(3)不忍委.之(4)遂.班军而还2.用现代汉语翻译选文中画线的句子。

(2分)(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)友人语巨伯曰:“吾今死矣!子可去。

”3.请概括出[乙]文所写的故事。

(2分)4.[甲] [乙]两文虽然表达方式不同,但都体现了的思想。

(2分)《鱼我所欲也》比较阅读(一)参考答案(一)1.B 2.“辟”通“避,,意义:躲避3.D 4.(1)不是只有贤明的人才有这种本性;任何事都比不上“义”重要。

5.舍鱼而取熊掌舍生取义6.万事莫贵于义“义”是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。

任何时候,我们都应该坚持人民(国家)的利益高于一切的原则,所以我们应该坚持。

【乙文译文】墨子说:“世上万事万物没有比义更要珍贵的了。

假如现在对别人说:‘送给你帽子和鞋子,但是要砍断你的手、脚,你会同意干这件事情吗?’那人一定不会同意干这件事的。

那么为什么呢?那是因为帽子和鞋子不如手和脚珍贵。

又说:‘送给你天下,但是要把你杀死.你会同意干这件事情吗?’那人也一定不会同意干这件事的。

那么又为了什么呢?那是因为天下不如自己的性命珍贵。

为了争辩一句话而互相残杀,那是因为把义看得比自己的性命还要珍贵。

所以说:‘世上万事万物没有比义更要珍贵的。

”(二)1.(1)苟且偷生 (2)因此2.D 3.就像进入了放满香草的屋子,时间久了,也就闻不到香味了,就疆被香草的气味同化了。

4.如:金钱是我所需要的,人格也是我所需要的,当两者不能同时得到时,我将放弃金钱,保全人格。

5.舍生取义君子慎其所处比喻论证【乙文译文】跟好人相处,如同走进栽种芝兰的屋子,时间久了,就闻不到香气,便被它同化了。

跟坏人相处,如同走进了卖成鱼的铺子,时间久了,闻不到它的臭气,也被它同化了。

藏丹的地方就有红色,藏漆的地方就有黑色,因此君子必须慎重地选择和他相处的人。

(三)1.①祸患,灾难。

通“避”,躲避②赏赐。

傲视2.①不仅仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。

②先生您又不是向别人索要(城),别人主动送您一座城,为什么不接受呢?3.舍生取义;不受别人施舍,廉洁自律。

(意思对即可。

)4.答案示例:①当面对人身重要抉择时,要明辨是非,树立重义轻利、舍身取义的价值观。

②为人处世要廉洁自律,不贪不沾。

(观点正确,答出一点言之成理即可。

) 5. 论据一:文天祥宁死也不降元,慷慨就义;论据二:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党手枪,宁可倒下去,不愿屈服论据三:抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以身殉国。

论据四:刘胡兰面对敌人的屠刀毫不畏惧,宁死也不出卖党组织,最后英勇牺牲;论据五:朱自清病危之际拒绝吃美国救济粮等。

(只要是符合“舍生取义”这一观点的古今事例作论据都可。

)【乙译文】曾子穿着很破旧的衣服在耕田,鲁国的国君派人要封送给他一大片土地,说:“请先生用封地内的财富来买一些好衣服吧。

”曾子坚决不受。

那人回去,又再送来,曾子还是不接受。

使者说:“这又不是先生你向人要求的,是别人献给你的,你为什么不接受?”曾子说:“我听说,接受别人馈赠的人就会害怕得罪馈赠者;给了人家东西的人,就会对受东西的人显露骄色。