刑事诉讼法历史发展资料

- 格式:ppt

- 大小:117.00 KB

- 文档页数:13

第二章刑事诉讼法的历史发展第二章刑事诉讼法的历史发展第一节外国刑事诉讼法的历史发展一、外国刑事诉讼立法的沿革(一)上古、中世纪的刑事诉讼立法公元前2100年,古巴比伦审判制度已经确立,专门法官、书记官、公证人以及各种诉讼上的专门诉讼文件和程序比较完备,但司法与行政不分,刑事诉讼与民事诉讼不分。

古代罗马史分期:(1)王政时代(公元前8—6世纪),是军事民主制时代。

(2)共和国时代(公元前6—1世纪),是奴隶制的繁荣期。

(3)帝国时代(公元前1—公元5世纪),是奴隶制衰亡时期。

罗马法的发展持续了千年,最初的罗马法为十二铜表法,后有查士丁尼法典。

罗马法具有程序完备特点,辩护律师重要。

确立了很多重要的程序法原则。

P28公元5世纪至9世纪的日耳曼法,确立了神明裁判制度和公开审判原则。

公元4世纪至15世纪,教会法,以教会条例等为法律渊源。

采用书面审理,代理制度,宣誓制度,确立了纠问式诉讼程序。

教会法、日耳曼法、罗马法并称欧洲三大法律传统。

英国法制独立发展,因11世纪诺曼人侵入,王权统治下国王派出巡回法官并以法官判例为依据确立了判例法体系,确立了正当程序。

(二)近现代刑事诉讼立法思想基础是人权、民主等理论的形成,贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》,1764年7月16日,系统提出了罪刑法定原则、罪刑相适应原则、刑罚人道化原则、无罪推定原则等等。

法国的刑事诉讼法典是其代表法典。

二战后,几个国际公约性质的文件,确立了现代刑事诉讼基本的国际准则,共12个,P33。

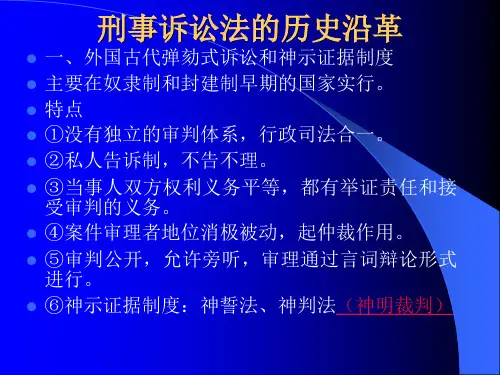

二、外国刑事诉讼模式的沿革(一)早期的弹劾式诉讼主要在奴隶制与封建制早期实行。

其特点是:1、控诉与审判职能相分离;2、审判以言词辩论的方式进行,双方地位平等、权利对等;3、法官中立消极;4、证据制度适用神示裁判制度。

(二)传统的纠问式诉讼盛行于欧洲中世纪的诉讼制度。

其特点是:1、法官主动积极追究犯罪;2、审判与控诉职能不分;3、不实行不告不理原则,而是主动追究;4、诉讼中原告与被告均没有诉讼主体地位,被告更是只承担诉讼义务的被追究的客体;5、审判秘密不公开。

中国刑事诉讼法的演变中国刑事诉讼法是指用于中国法院审理刑事案件的法律体系和规定。

随着社会的发展和法治理念的深入,中国刑事诉讼法也经历了漫长而种类繁多的改革过程。

这些改革旨在保护公民的权利,提高司法效率,并推动司法公正的实现。

本文将从历史的角度探讨中国刑事诉讼法的发展与演变。

1. 古代刑事诉讼法古代中国的刑事诉讼法主要以《刑律》为基础,此为古代法律家根据社会情况和治理需要制定的一套法规。

在这个时期,刑事诉讼程序主要以秩序为重,审判主体以官员为中心。

2. 新中国刑事诉讼法的建立1949年新中国的建立,中国刑事诉讼法迅速得到了新的发展。

根据社会主义制度的需要,中国刑事诉讼法增加了对被告人的权利保护,确立了以人民法院为中心的审判方式。

新中国的诉讼法实施了公开审判制度、法庭辩论制度和询问制度,并且规定了严禁刑讯逼供和非法证据的使用。

这些改革为中国刑事诉讼法的发展奠定了扎实的基础。

3. 修订刑事诉讼法的挑战和改革随着中国经济的高速发展和法治建设的需要,刑事诉讼法面临着新的挑战和改革。

为了加快司法程序,提高司法效率,中国政府陆续进行了多次刑事诉讼法的修订。

这些改革主要包括:提高犯罪嫌疑人的权利保障、增强辩护权力、加强法庭审判公正等方面。

4. 2012年修订刑事诉讼法2012年,中国实施了一项重大的刑事诉讼法修订。

这次修订主要是为了更好地保护公民的权利,提高审判的公正性和透明度。

修订后的刑事诉讼法增加了假释制度,加强了对取证过程的监督,强化了律师的参与,规定了更多对被告人权益的保护措施。

5. 当代刑事诉讼法的未来展望目前的中国刑事诉讼法还面临一些挑战和问题,例如审判公正、律师参与程度、诉讼效率等方面仍然需要进一步改革。

未来,中国刑事诉讼法应该加强理论研究,借鉴国际先进经验,积极推动诉讼体系的完善,使其更好地符合法治建设的需要,并更好地保护公民的权益。

总结:中国刑事诉讼法经历了多次改革和修订,从古代的秩序为重到现代的注重公正和保护公民权益。