窑洞的建筑类型

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

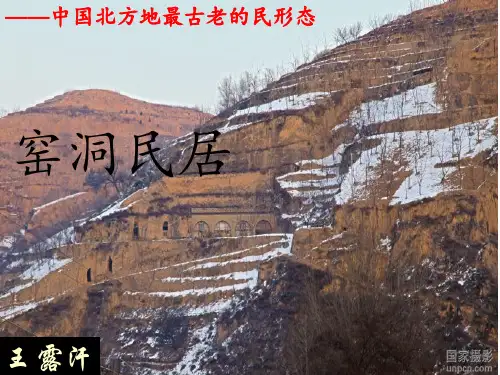

窑洞窑洞是黄土高原上特有的一种民居形式。

当地百姓自古以来就有住窑洞的习惯。

窑洞式民居窑洞式民居这是一种很古老的居住方式,即是在黄土断崖地区挖掘横向洞穴作为居室。

因为它有施工简便,造价低廉,冬暖夏凉,不破坏生态,不占用良田等优点,虽然存在采光及通风方面的缺陷,但在北方少雨的黄土地区,仍为人民习用的民居形式。

按构筑方式可分为三种:靠崖窑、平地窑、锢窑。

靠崖窑即是利用天然土壁挖出的券顶式横穴,可单孔,可多孔,还可结合地面房屋形成院落;平地窑又称地坑院、地窨院、暗庄子。

即在平地上向下挖深坑,使之形成人工土壁,然后在坑底各个方向的土壁上纵深挖掘窑洞,也可以说是竖窑与横窑结合而成的民居。

此式窑洞多流行于河南巩县、三门峡、灵宝和甘肃庆阳、山西平陆一带;锢窑为在平地上以砖石或土坯按发券方式建造的独立窑洞,券顶上敷土做成平顶房,以晒晾粮食,多通行于山西西部及陕西北部。

目前中国的窑洞民居大致集中在五个地区,即晋中、豫西、陇东、陕北、冀西北。

窑洞建筑因地势而导师有平顶式、靠崖式和天井式三种。

平顶式窑洞是在平地上用土坯或砖石垒砌而成;靠崖式窑洞是将山坡一面垂直铲平,然后在平面上凿挖窑洞。

天井式窑洞是在平地上挖坑,深7米余,四周见方。

然后在坑的四壁下部凿挖窑洞,形成天井式四方宅院。

另从窑院一角的一孔窑洞内凿出一条斜坡甬道向地面,为住户进出之阶梯式通道。

天井窑院内设置有出水通井,院内一般都种有高大树木,沿窑院顶部四周筑有带水檐道的砖墙。

宅院内有作粮仓用的窑洞,顶部开有小孔,直通地面打谷场,收获之时可直接将谷场的粮食灌入窑内粮仓,平时孔口置避雨席棚。

宅院内有单独窑洞,可作鸡舍牛棚。

天井窑院还有二进院、三进院等,即多个井院的组合。

进入村内,只闻人言笑语,鸡鸣马欢,却不见村舍房屋,所谓"进村不见房,见树不见村。

"外地人又称它是"地下的北京四合院。

"窑洞建筑美观耐用、节约耕地、保护植被、冬暖夏凉、静无噪音,内部陈设同样可以"现代化"。

结构类型窑洞窑洞,是中国黄土高原地区一种独特的居住形式,是中华民族传统建筑艺术的瑰宝。

它深藏于厚厚的黄土层之中,与大地浑然一体,承载着丰富的历史文化和民族情感。

窑洞不仅是一种居住空间,更是一种生活哲学和自然观念的体现。

一、窑洞的结构特点窑洞的结构类型主要分为靠崖窑、地坑窑和锢窑三种。

靠崖窑是直接在黄土崖壁上挖凿而成的,充分利用了崖壁的稳定性,减少了对地面资源的占用。

地坑窑则是在地面以下挖出一个方形的深坑,再在坑壁上挖出窑洞,这种窑洞冬暖夏凉,具有良好的保温效果。

锢窑则是一种用砖石等材料砌成的窑洞,虽然材料不同,但依然保持了窑洞的基本结构特点。

二、窑洞的建造工艺窑洞的建造过程充满了劳动人民的智慧。

首先,选址是至关重要的一步,需要选择黄土层较厚、地势较高、向阳且避风的地方。

然后,开始挖掘工作,用简单的工具和人力一点点地挖出窑洞的形状。

在挖掘过程中,匠人们会根据黄土的质地和湿度,不断调整挖掘的角度和深度,确保窑洞的稳固和安全。

最后,对窑洞进行内部装修和装饰,使其既美观又实用。

三、窑洞的文化内涵窑洞不仅是一种居住形式,更是一种文化的象征。

它体现了黄土高原人民对自然的敬畏和尊重,以及对生活的热爱和追求。

在窑洞里,人们与自然和谐共生,享受着大自然的恩赐。

同时,窑洞也是黄土高原地区人民智慧和创造力的结晶,展现了他们对生活的独特理解和审美追求。

四、窑洞的现代价值在现代社会,窑洞依然具有一定的实用价值和文化意义。

首先,作为一种绿色建筑形式,窑洞具有节能、环保、可持续等特点,对于推动绿色建筑的发展具有重要意义。

其次,窑洞作为一种文化遗产和历史记忆,对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要作用。

此外,窑洞还可以作为一种旅游资源进行开发,吸引游客前来参观和体验,促进当地经济的发展。

总之,窑洞是中国黄土高原地区一种独特的居住形式和文化现象。

它不仅具有独特的结构特点和建造工艺,还蕴含着丰富的文化内涵和现代价值。

在今天这个快速发展的时代里,我们应该更加珍惜和保护这一传统建筑形式让它在现代社会中焕发新的光彩。

窑洞的分类和特点

窑洞的分类和特点

窑洞一般分为靠崖窑、平地窑、锢窑三大类。

窑洞是在黄土中凿出房间的民居,是我国北部黄土高原上居民的古老居住形式,特别是在山西、陕西、河南、河北、甘肃、宁夏六省较为常见。

窑洞在建筑学上属于生土建筑,其简单易修、省材省料、坚固耐用、冬暖夏凉。

特点

1、靠崖窑一般是在山畔和沟边利用崖势修建而成的窑洞。

修建时,先将崖面削平,然后向内横挖洞穴。

窑洞平面呈长方形,顶为拱券形,洞口安装木制门窗。

靠崖窑往往依山势挖成一排多孔窑洞或上下数层多排窑洞,修建时省工省力,又节约土地,并具有良好的采光。

2、平地窑又叫地坑院,冬暖夏凉

平地窑是在没有天然崖面的情况下,从平地向下挖坑成院,再向坑内四壁挖横穴,并修一个长坡径道或斜洞子作为通道直通上面的平地,所以又称地坑院或者天井院。

《诗经》所记载的“陶复陶穴”中的“陶穴”即为这种下沉式窑洞。

因这类窑洞类似于地下室,故而“冬暖夏凉”的特点更为显著。

3、锢窑无需靠山依崖, 能够自身独立

锢窑是模仿窑洞形式在平地上用砖石、土坯发券建造的窑洞房屋。

它的室内空间为拱券形,与一般窑洞相同。

在外观上是在拱券顶上敷

盖土层做成平屋顶。

这样做除了美观外,土的重压有利于拱体的牢固,另外平屋顶上也可以晾晒粮食等。

地理位置气候建筑类型特点演变发展形成机理文化性形成的格局形成原因选址原因生存条件(水食物防御宗教)发展前景民居形态与生活方式的关系1,功能使用2,环境(人文环境自然环境)内部环境院落小气候地势环境观念3,自身看法生活社会新农村规模生产方式当地承载力黄土高原是一种独特的地貌景观类型, 具有塬、峁、墚、沟等地貌形态。

黄土高原上的窑洞就像是从土地中“生长”出来的, 或星罗棋布地隐避在黄土峁、墚之下, 或顺着沟坡谷地自然展开, 最大限度地与大地形态融为一体。

聚落布局的形成条件中国窑洞, 起源于石器时代的穴居, 半穴居时期。

原始先民发现自然洞穴的空间适于居住, 具有遮风避雨、御寒抗暑及防卫的功能———穴居文化的真正起源便是从这一发现开始的。

黄土质地疏松、垂直节理发育, 具有良好的整体性和适度的柔软性, 使用简单的石器工具就可以挖掘成洞穴, 于是黄河流域的先祖们由洞穴而窑洞、由窑洞而窑居, 用最原始的挖掘工具, 在黄土中凿出一座座建筑。

.聚落布局的文化我国是一个季风气候盛行的国家, 夏季盛行偏南风, 温暖湿润; 冬季盛行偏北风, 寒冷干燥。

加之处在北半球, 阳光从南面照射而来。

因此,窑洞建筑普遍采用坐北朝南、背山面水或背崖面水的模式。

河南省具有代表性的窑洞康百万庄园, 依“天人合一、师法自然”的传统文化观念进行选址, 经历代陆续营造, 其总体结构至今依然完整。

其布局沿袭了传统的四合院格式, 随山坡顺势巧妙地利用地形, 使每个院落都有窑洞存在, 而且多作为正房来使用。

因材致用的生土材料窑洞民居的营造可以充分利用黄土高原得天独厚的深厚土层, 这种黄土堆积层最深达200 m,在千百万年风雨侵蚀和雨水冲刷下形成了无数峭壁、地沟; 黄土节理垂直, 二三十米高的土崖峭壁仍能直立, 不易坍塌, 具有良好的整体性、稳定性和适度的可塑性。

同时, 黄土运用简单的工具就能挖掘、施工, 从而可以最大限度地利用原状土体作为窑壁、窑顶; 挖出来的原土, 可以通过版筑作为院墙、隔墙, 或打成土坯, 砌筑洞口墙和火炕, 烧制土砖镶边, 用以防水, 并起到一定的装饰作用; 还可以用来做土踏步、土照壁、土桌、土花池等土构件或土家具; 多余的土还可以用于平整耕地, 垫坡填坑。

窑洞类型的划分依据

窑洞是一种特殊的住宅建筑形式,主要出现在中国北方的黄土高原地区。

窑洞的划分依据主要可以根据洞穴的结构以及建筑材料来分类。

首先,根据洞穴的结构,窑洞可以分为自然窑洞和人工窑洞。

自然窑洞是自然形成的洞穴,由于它们依据地下地层的不同形成不同的洞穴形状和大小。

人工窑洞则是人工开凿而成的洞穴,以供人们居住或存储物品使用。

其次,根据建筑材料的不同,窑洞可以分为土窑洞、砖窑洞和混合窑洞。

土窑洞是使用黄土和泥土等材料搭建而成的,具有良好的隔热性能和调湿性能。

砖窑洞是使用砖块垒砌而成的,更加坚固耐用。

混合窑洞则是土窑洞和砖窑洞的结合,结构与材料上的组合形式多样。

此外,窑洞还可以根据用途进行划分。

一些窑洞被用作住宅,适合人们居住和生活;另一些窑洞则被用作农田仓库和作坊,方便农民和手工业者储存粮食和生产制造。

综上所述,窑洞的划分依据主要包括洞穴的结构、建筑材料和用途。

通过对不同窑洞类型的认识和理解,我们可以更好地了解这一独特的建筑形式,并保护和传承窑洞文化。

中国窑洞分类与特点中国窑洞是中国古代特有的建筑形式之一,主要分布在黄土高原地区。

窑洞是指利用土块挖掘成为房屋的一种建筑方式,窑洞的分类与特点主要包括地形窑洞、层状窑洞、岩洞窑洞和土洞窑洞等。

地形窑洞是指利用地面的自然形态挖掘而成的窑洞。

这种窑洞多见于黄土高原地区,由于地势较高,土质疏松,便于挖掘。

地形窑洞一般分为两种形式,一种是挖掘在山坡上的山洞,另一种是挖掘在平地上的沟渠洞。

地形窑洞的特点是结构稳定,通风良好,冬暖夏凉,适应性强。

这种窑洞一般布局合理,功能分区明确,可以同时用作居住、储藏和养殖等用途。

层状窑洞是指挖掘多层窑洞而成的建筑形式。

这种窑洞多见于黄土高原的丘陵地带,由于地势较平缓,土质较硬,适合挖掘多层。

层状窑洞一般由一条或多条平行的通道连接起来,形成一个整体。

每层窑洞一般都有自己的出入口,居民可以在不同的层之间自由进出。

层状窑洞的特点是布局紧凑,空间利用率高,居住舒适。

窑洞的每一层通常都有自己的功能,比如一层用作厨房和饭厅,二层用作卧室,三层用作储藏室等。

岩洞窑洞是指利用山体的天然岩石挖掘而成的窑洞。

这种窑洞多见于山区地带,由于山体的岩石质地坚硬,便于挖掘。

岩洞窑洞的特点是结构稳定,抗震能力强。

岩洞窑洞一般都有自己的入口和出口,居民可以在洞内进行日常活动。

岩洞窑洞的布局一般根据岩洞的形状而定,有的可以挖掘出多个房间,有的只能挖掘出一个大厅。

岩洞窑洞的内部一般比较凉爽,夏天可以避暑,冬天可以保暖。

土洞窑洞是指利用土质挖掘而成的窑洞。

这种窑洞多见于黄土高原的平原地带,由于土质较软,适合挖掘。

土洞窑洞一般都有自己的入口和出口,居民可以在洞内进行日常活动。

土洞窑洞的特点是施工简单,成本较低。

土洞窑洞的布局一般比较简单,一般只能挖掘出一个房间。

土洞窑洞的内部一般较为潮湿,通风条件较差,需要进行适当的改造。

中国窑洞的分类与特点主要包括地形窑洞、层状窑洞、岩洞窑洞和土洞窑洞等,每种窑洞都有自己的特点和适用范围。

窑洞的建筑特点分析窑洞一般有靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,其中靠山窑应用较多,它是建筑在山坡,土原边缘处,常依山向上呈现数级台阶式分布,下层窑顶为上层前庭,视野开阔。

下沉式窑洞则是就地挖一个方形地坑,再在内壁挖窑洞,形成一个地下四合院。

陇东黄土高原是天下黄土最深厚的地方,而庆阳地处典型的陇东黄土高原区,是居民窑洞最多最稠密的地方。

窑洞密密层层,鳞次栉比,有人曾喻为:如挂在云雾中的洞天神府,似镶嵌在黄土高原上的颗颗明珠。

上至周先祖时期,土窑洞就遍布山原谷地。

《诗经》称为陶复陶穴,唐宋时期,窑洞种类增多,每个窑洞有了明确分工,有暗庄、明庄和四合院庄,明清时期出现了小城堡,高大土墙将一组窑洞或土炕围起来,以防御兵荒和盗贼,俗称为堡子。

窑洞的修建,庄面子一般高至九米,长十七至二十三米,用镢头修刮成水波等花纹,正面挖窑三至五孔,侧面根据地形也可挖一至三孔窑,前面取土为平空地,一般为三面筑墙,修建大门门楼。

窑洞一般高四米,宽八尺至一丈,深三丈,正面的主窑比其他窑洞略高,作正堂为长辈居住。

窑口砌墙安门窗,一般为一门三窑洞或一门二窗,靠窑顶的窗子称天窗。

窑内靠山墙均盘有土炕,土炕一边紧接山墙,一边紧连窑壁,留有炕洞门,烧柴点炕,满窑生暖,主窑坐炕,其乐融融,修窑洞一般以山形走向,避湿就干,避低就高,避阴就阳。

庆阳窑洞的种类很多,细算可分十多种,但按大类分,有三种,即明庄窑、土坑窑、箍窑。

庄窑:也叫崖庄窑,它一般是在山畔,沟边,利用崖势,先将崖面削平,然后修庄挖窑。

陶复陶穴中的陶复,指的就是明庄窑,有一庄三窑和五窑,也有五只以上的,宁县瓦斜乡有一个千年大窑洞,占地200平方米,一门五窗,窑内可容纳数百人集会。

在董志原、草胜原等大原上,也有利用胡同修庄的,由于崖势不高,有得下挖几米再挖窑,往往形成三面高,一面低,这种庄子被称为半明半暗庄。

土坑窑:这种窑都在平原大坳上修建,先将平地挖一个长方形的大坑,一般深五至八米,将坑内四面削成崖面,然后在四面崖上挖窑洞,并在一边修一个长坡径道或斜洞子,直通原面,作为人行道。

窑洞建筑类型窑洞建筑类型是窑洞文化特色的形成,每个类型的分类依据都是根据各自的特色,每个分类依据都是结合专业知识以及实际情况。

下面就窑洞建筑类型为大家分享一下。

顶门窗土窑地基就绪后开高3米、宽0.7米的长方形土口,1~2米后旋成拱形,掏空三四米左右。

留土炕,挖炕洞和烟洞。

自然干燥后,上安0.7米见方的一个窗子,下安一扇门,麻纸糊以后便能居住,冬暖夏凉。

但光线太暗,泥糊抹面,亦不雅观。

大门窗石窑纯粹用石头圈成高3.4米左右、宽3米至3.5米的拱形窑洞,多为6~10米深。

火炕另盘,形式自取,定有“尺八的锅台二尺的炕”之高低规格。

“狗窝,卧下狗,烟洞转开斗,出烟一袖口,风刮如雷吼。

”这是烟洞的标准。

此种窑洞大门大窗,经久耐用,光线好。

吴堡乡比较多。

用料和门面的好坏,主要取决于凿面子粗细。

解放前富户多一寸三錾,特富者上马头石,盖厦檐,顶“露明柱”。

穷者手锤科四正即可,甚至有垒“人”字墙面的。

全县以宋家条村的石窑为最。

宋家川、南山上、砖窑山有天才石,自然白色花面,不需要錾刻,只要凿四正即可。

门窗以平樯为主梁,上面是半圆,下面方形窗子和门。

门有单扇和双扇两种形式。

大门窗接口土窑沿黄河一带,胶土多,质硬而油性大,取石也容易,先铲开崖面,留下土楦。

接1.7米左右深的石窑口,大小同纯石窑。

隆冬时节,倒楦,跟上窑口的方向、高低、宽窄打窑洞,留土炕。

深浅随便,以土质好坏、人口多少而自定。

浅窑为撑炕,深窑为厢炕。

三条炕洞,直通烟囱,连接灶膛。

面石好坏,差别也很大,土窑洞一般要上箍,防止土质干裂下塌。

麦秸泥抹数次,后用麦壳子软泥抹一次,干后便能居住。

现在内部多用石灰或白垩土粉刷。

此种窑洞,土石掺半,耐风雨侵蚀,冬暖夏凉,二八月温和,胜过纯石窑,多为农家喜爱。

专家也认为,山区的土窑洞冬夏室温适中,有利于人的身体,故长寿老人多出在山区。

但要红壤土山,黄土山切不可打窑洞。

大门窗泥结窑吴堡三道塬,取石不易,黄土又不可打洞,过去只能用麦秸土掺水作坯,晒干后圈窑。

山西窑洞山西窑洞是指位于中国山西省的一种独特的住宅建筑形式,也是山西传统建筑的代表之一。

窑洞通常由从山体上开凿而成,是一种天然的石窟式住宅。

山西窑洞的历史可以追溯到公元前1000年左右,起源于夏、商、周时期。

这种独特的建筑形式在当地广泛流行,至今仍然有许多村庄仍在使用。

窑洞建筑通常由一系列的梯田状阶梯组成,每个阶梯上有一个个独立的房间。

整个窑洞建筑由下至上依次分为客厅、卧室、厨房等功能区域。

每个房间都有一个门和一个窗户,可以提供光线和通风。

窑洞墙壁由泥土或石块堆砌而成,具有良好的保温性能,在冬季可以保持温暖,在夏季可以保持凉爽。

窑洞的设计考虑到了山西地区的气候特点。

山西地理位置特殊,夏季炎热,冬季寒冷干燥。

窑洞的设计使得室内温度可以在变化的气候条件下保持相对稳定,节约能源,提供舒适的生活环境。

此外,窑洞可以抵御地震和其他自然灾害,具有很高的安全性。

窑洞的建造和使用对环境的影响也是一个重要的方面。

由于窑洞是通过开凿山体而成,不需要额外消耗土地资源。

与传统的砖木结构住宅相比,窑洞使用的材料量和能源消耗更少,有利于节约资源和减少能源消耗。

此外,窑洞通常建造在山脚下或山体内部,不会破坏土地的自然景观,对生态环境的影响较小。

山西窑洞的建造和保护已经成为当地政府和社区的关注重点。

一方面,政府鼓励保护和传承传统建筑文化,提供资金和技术支持,开展窑洞保护和修复工作。

另一方面,社区也积极参与,发起文化活动和旅游推广,增加窑洞的知名度和吸引力。

这些努力不仅有助于保护独特的山西窑洞文化,还为当地居民提供了一个经济发展的机会。

然而,山西窑洞也面临一些挑战和问题。

随着现代化的发展和城市化进程的推进,年轻一代对传统窑洞的兴趣逐渐减弱,更倾向于住在城市中的现代住宅。

这导致一些窑洞村庄逐渐废弃和衰落。

此外,窑洞的保温性能和通风条件相对较差,需要进一步改进和提高。

为了解决这些问题,一方面,我们可以通过改善窑洞的基础设施和生活条件,提高居民的生活质量,增加窑洞的吸引力。

(一)建筑布局角度可分为:靠山式和沿沟式两种类型。

靠山式窑洞:它是在黄土坡上,依靠山崖,前面有一定的开阔地箍建窑洞。

因为它要依山靠崖,必然要随等高线布置才更合理,窑洞常常呈现出曲线或折线排列分布。

这种窑洞修建时省工省力,又节约土地,并有良好的采光优点,还取得了与生态环境相协调的效果。

当然它离公路有一定的坡度距离,对于人们出入上下搬运物品和饮水带来不便的缺点。

沿沟式窑洞:即窑洞修建在河道两旁,大多数在阳面。

也是建筑学上讲的在冲沟两岸土坡和崖壁基岩上部的黄土层中开挖窑洞。

它的优点是交通方便,饮水便利,可避风沙,本地人称为“水食相连”之地,缺点就是相对于靠山窑洞视野不开阔,战乱年代容易受到攻击。

(二)从结构和材料上可分为土窑、接口窑、砖窑、石窑等基本类型。

土坯窑是土窑的衍化,薄壳窑是砖窑的派生,砖石窑是两种建材的混合使用。

土窑:它是陕北窑洞的原始形态,保留古代穴居的习俗。

挖土窑必须选择在向阳山崖上土质坚硬,土脉平行的原生胶土崖上挖掘,避免在直立、倾斜土脉和绵黄土地段开挖。

因为,土硬则实,土软则虚,虚则易塌陷。

通常,先剖开崖面,然后开一个竖的长方形口子,挖进去一两米以后,便朝四面扩展,修成一个鸡蛋形的洞,再用宽镢刨光窑面,抹上粘泥,有时为固顶,窑顶间隔用柳椽支撑作箍。

土窑洞一般深7-8米,宽3米左右,高3米多,最深者可达20米。

窗户有两种:一种是小方窗,仅一平方米左右,光线甚暗;另一种是半圆木窗,约有3-4平方米,不仅光线较好,透气性也大大提高了。

半圆形木窗的格局令人视觉舒展大方,而且有专家指出,这也是易经中“天圆地方”之说的体现,耐人寻味。

土窑充分体现陕北窑洞冬暖夏凉和省钱省料修造容易的优点。

过去对于贫苦的陕北人民挖一孔土窑是天大的福分了。

土窑也有光线昏暗、采光不利、空气流通差,窗内墙壁难以粉刷,窑面子容易风化雨蚀,山崩土陷易坍塌的缺点。

建国后,随着农民生活水平的逐步提高,土窑已基本废弃。

现在看到农村里荒弃的窑洞大多是土窑,这些窑洞开挖百年以上或更为久远,所以也成为“百年老窑”,它们仿佛向我们诉说着先辈的艰难与往日的辛酸。

窑洞(cave-dwelling)是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。

在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十公里,中国人民创造性利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。

窑洞一般有靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,其中靠山窑应用较多。

过去一位农民辛勤劳作一生,最基本的愿望就是修建几孔窑洞,有了窑娶了妻才算成了家立了业。

男人在黄土地上刨挖,女人则在土窑洞里操持家务、生儿育女。

窑洞是黄土高原的产物、陕北人民的象征,它沉积了古老的黄土地深层文化。

吊脚楼也叫“吊楼子”,是中国的苗族、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等居住在南方山区的少数民族的传统民居,多见于湘西、鄂西、四川、重庆、贵州等地区。

吊脚楼多依山就势而建,朝向多坐西向东或坐东向西。

吊脚楼属于一种半干栏式木质建筑。

一般分上下两层,上层通风、干燥、防潮作为居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

式不限于蒙古族,在中亚地区游牧民族中很常见。

辽国上京的宫城里的宫帐被称为斡耳朵,也是一种形式的蒙古包。

汉语中的蒙古包蒙古包的架设很简单,一般是搭建在水草适宜的地方,根据蒙古包的大小先画一个画圈,然后便可以开始按照圈的大小搭建。

蒙古包看起来外形虽小,但包内使用面积却很大,而且室内空气流通,采光条件好,冬暖夏凉,不怕风吹雨打,非常适合于经常转场放牧民族居住和使用。

江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南?”这首词,总是把人们的思绪牵到风景如画的江南。

长江以南的江浙两省,自古就有人间天堂之美誉。

这里河湖交错,水网纵横,小桥流水、古镇小城、田园村舍、如诗如画;古典园林、曲径回廊、魅力无穷;吴侬细语、江南丝竹、别有韵味。

窑洞的建筑类型

顶门窗土窑

地基就绪后开高3米、宽0.7米的长方形土口,1~2米后旋成拱形,掏空三四米左右。

留土炕,挖炕洞和烟洞。

自然干燥后,上安0.7米见方的一个窗子,下安一扇门,麻纸糊以后便能居住,冬暖夏凉。

但光线太暗,泥糊抹面,亦不雅观。

大门窗石窑

纯粹用石头圈成高3.4米左右、宽3米至3.5米的拱形窑洞,多为6~10米深。

火炕另盘,形式自取,定有尺八的锅台二尺的炕之高低规格。

狗窝,卧下狗,烟洞转开斗,出烟一袖口,风刮如雷吼。

这是烟洞的标准。

此种窑洞大门大窗,经久耐用,光线好。

吴堡乡比较多。

用料和门面的好坏,主要取决于凿面子粗细。

解放前富户多一寸三錾,特富者上马头石,盖厦檐,顶露明柱。

穷者手锤科四正即可,甚至有垒人字墙面的。

全县以宋家条村的石窑为最。

宋家川、南山上、砖窑山有天才石,自然白色花面,不需要錾刻,只要凿四正即可。

门窗以平樯为主梁,上面是半圆,下面方形窗子和门。

门有单扇和双扇两种形式。

大门窗接口土窑沿黄河一带,胶土多,质硬而油性大,取石也容易,先铲开崖面,留下土楦。

接1.7米左右深的石窑口,大小同纯石窑。

隆冬时节,倒楦,跟上窑口的方向、高低、宽窄打窑洞,留土炕。

深浅随便,以土质好坏、人口多少而自定。

浅窑为撑炕,深窑为厢炕。

三条炕洞,直通烟囱,连接灶膛。

面石

好坏,差别也很大,土窑洞一般要上箍,防止土质干裂下塌。

麦秸泥抹数次,后用麦壳子软泥抹一次,干后便能居住。

现在内部多用石灰或白垩土粉刷。

此种窑洞,土石掺半,耐风雨侵蚀,冬暖夏凉,二八月温和,胜过纯石窑,多为农家喜爱。

专家也认为,山区的土窑洞冬夏室温适中,有利于人的身体,故长寿老人多出在山区。

但要红壤土山,黄土山切不可打窑洞。

大门窗泥结窑

吴堡三道塬,取石不易,黄土又不可打洞,过去只能用麦秸土掺水作坯,晒干后圈窑。

这种窑洞,纯土结构,最怕秋雨绵绵。

现在新修,多为砖石结构。

吴堡富户讲究,四合院,或者三孔一院,或者五孔一院。

有的另做厢窑,倒座窑或马棚。

择向建大门,俗称楼门。

旧社会,大门按身世决定式样和装饰。