第十九章40年代新诗 艾 青

- 格式:ppt

- 大小:229.00 KB

- 文档页数:35

艾青诗选四十年代主要内容

艾青诗选四十年代主要内容包括艾青在1940年春末到重庆之后创作的诗歌作品。

这一时期的诗歌作品主要表现了诗人对饱经沧桑的祖国的热爱和关注。

在这些诗歌中,艾青运用了丰富的意象,如“土地”、“河流”、“风”、“黎明”等,来表达他对祖国的深情厚爱和对祖国未来的美好期许。

此外,艾青在四十年代还创作了许多具有深刻思想内涵的诗歌作品,如《太阳的话》、《向太阳》、《黎明的通知》、《献给乡村的诗》等。

这些诗歌作品通过描绘太阳、黎明等形象,表达了诗人对光明的向往,以及对祖国未来的美好祝愿。

艾青诗选四十年代主要内容体现了诗人对祖国的热爱和对未来的美好期许,同时也表现出他对生活的深刻思考和关注。

第十九章40年代诗歌创作教学目的、要求:通过本章的学习,要求了解40年代诗歌创作的不同流派及其艺术特色,了解代表作家的主要作品。

教学重点、难点:田间等的抗战鼓动诗的特点,艾青诗歌的两大母题,七月诗派及“九叶诗人”,民歌体叙事诗的创作。

教学课时2课时教学内容第一节七月诗派“七月派”是以文艺理论家胡风为中心,以《七月》和《希望》等刊物为阵地而形成的文学群体。

除丘东平和路翎以小说创作为主外,其余成员大多是诗人。

强烈的革命激情,鲜明的政治倾向和重体验的现实主义,是“七月派”创作的基本特征。

“七月派”的主要诗人有鲁藜、绿原、冀汸、阿垅、曾卓、芦甸、孙钿、化铁、方然和牛汉等。

“七月派”诗人既是战斗的民族诗人,又是革命的政治诗人。

因此,发掘并歌颂民族的生命强力和倾向鲜明的政治抒情,是他们创作的主要内容;而不论是在民族颂歌还是在政治抒情中,他们都注意主体与客体、个人与群体的统一,以具有鲜明个性的歌唱,表达普遍的时代情绪和人民群众的心声。

这使他们的抒情诗有一种史诗般的悲壮与力度。

“七月派”追随艾青,倾向于散文化,对自由体诗的发展作出了贡献。

绿原是“七月派”成就较大的诗人。

从充满浪漫憧憬的《童话》集,到振聋发聩的《给天真的乐观主义者们》等政治抒情诗,既显示出他在政治上的成长,也标志着他在诗艺上的进步。

《终点,又是起点》、《伽利略在真理面前》、《你是谁》都是传诵一时的名篇。

这些诗视野开阔,感情激越,形象繁复,富于现实主义的战斗精神。

鲁藜有诗集《醒来的时候》、《锻炼》等。

他的诗大多是朴实而清新的短诗,抒写了诗人在抗日民主根据地的新鲜感受。

《泥土》是表现新的人生哲学的名篇。

其他如阿垅的《纤夫》、冀汸的《跳动的夜》、牛汉的《鄂尔多斯草原》和化铁的《暴雷雨岸然轰然而至》,都是充满力度和激情,足以显示“七月派”风格的代表作。

阿垅从人、诗、现实相互关联的视野中系统地阐述了“七月派”的诗学主张。

第二节九叶诗派除了辛笛和陈敬容在抗战前就已开始创作外,“九叶派”的其他诗人杜运燮、穆旦、杭约赫、郑敏、唐祈、唐湜和袁可嘉,大都是战时西南联大或西北联大的学生。

2009年第5期当代作家在线N o.5雪落在中国的土地上——简论艾青四十年代的诗歌创作李新平(河南广播电视大学)摘要:二十世纪四十年代是艾青诗歌创作的第一个高峰,他把自己的诗歌创作,同民族命运紧密联系在一起,深切传达了灾难深重的民族苦难和坚韧不拔的民族精神。

艾青以自己大量成熟的创作形成了浑厚沉郁、天然蕴藉的美学风格。

并3,X自己丰厚的创作实绩,将“五四”以来中国新诗的创作.推上了一个完全成熟的境界。

关键词:艾青;四十年代;诗歇创作;美学风格艾青开始登上新诗诗坛的时侯,正是我们中华民族灾难深重的时刻。

从吟唱《大堰河——我的保姆》开始,他就把目光投向风雨飘摇中的土地和背负苦难的人民.把自己的诗歌创作同我们民族的命运紧密联系在一起.深切传达了中国人民深重的苦难和坚韧不拔的民族精神。

抗日爆发以后形成了艾青诗歌创作的第一次高潮,他相继出版了《北方》、《旷野》、《向太阳》、《土地》、《黎明的通知》等诗集,在那样一个烽火连天的岁月里,艾青形成了自己浑厚沉郁、天然蕴藉的美学风格,并以自己丰厚的创作实绩,将“五四”以来中国新诗的创作,推上了一个完全成熟的境界。

1937年7月的一天,艾青坐在沪杭路的火车上.“读着当天的报纸,看着窗外闪过的田野的明媚的风景”,有一种战争的预感袭上心来,艾青迅速抓住了这种感觉,写下了《复活的土地》。

艾青说,“在这首诗里,我放上了一个解放战争的预言”。

果然,诗写成的第二天,1937年7月7El芦沟桥事变,随着抗Ft战争的全面爆发,这位在流浪与监禁中度过最宝贵年华的青年诗人。

怀着“成为真的代表中国人民的呼声”的雄心壮志,投身到了民族解放的时代洪流之中。

“战争真的来了。

这是说.原是在人民的忍耐中的,原是在诗人的祈祷中的,打破锁链的日子真的来了。

这时候。

随着而起的是创作上痛苦的沉思:如何才能把我们的呼声。

成为真的代表中国人民的呼声。

”1111Pl{6)他原以为人民的反抗很快会阻止侵略者,但是当他1937年9月来到武汉以后,艾青的心情却时时陷于悲凉.因为他看到。

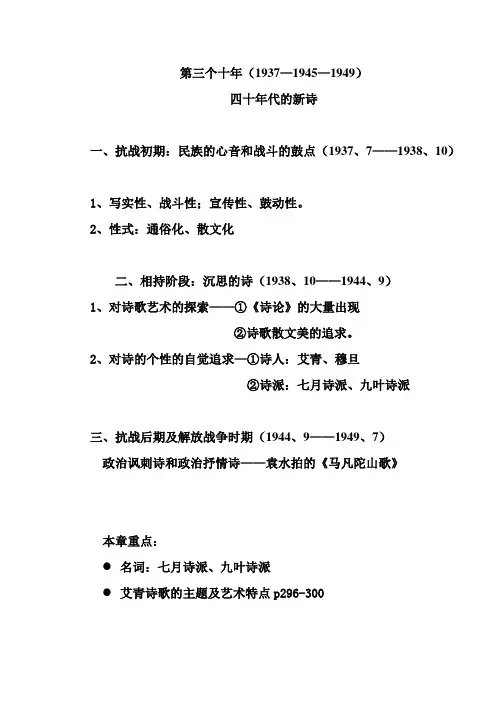

第三个十年(1937—1945—1949)四十年代的新诗一、抗战初期:民族的心音和战斗的鼓点(1937、7——1938、10)1、写实性、战斗性;宣传性、鼓动性。

2、性式:通俗化、散文化二、相持阶段:沉思的诗(1938、10——1944、9)1、对诗歌艺术的探索——①《诗论》的大量出现②诗歌散文美的追求。

2、对诗的个性的自觉追求—①诗人:艾青、穆旦②诗派:七月诗派、九叶诗派三、抗战后期及解放战争时期(1944、9——1949、7)政治讽刺诗和政治抒情诗——袁水拍的《马凡陀山歌》本章重点:●名词:七月诗派、九叶诗派●艾青诗歌的主题及艺术特点p296-300艾青——对“土地”和“太阳”的热情礼赞一、生平及创作分期诗人艾青青年像与周红兴《艾青的跋涉》A(1933——1937)诗歌创作的准备期、成名期。

代表作:《大堰河——我的保姆》B(1937——1945)抗战时期,“向太阳”时期,其中1938——1941是创作高潮。

代表作:诗集《北方》和长诗《向太阳》、《火把》等。

C(1945——1957)为新的共和国的到来而欢呼、歌唱。

代表作《艾青诗选》、《欢呼集》、《春天》、《海钾上》,并多次出访南美智利、巴西等国。

D(1958——1978)沉寂二十年;在“反右”、“文革”中受到不公正待遇,在黑龙江、新疆等国营农场生活、劳动。

E(1978——1996)复出期。

代表作《归来之歌》,深沉地吟唱着“人生之歌”。

二、艾青的历史地位忧郁的沉思1、影响深远。

开一代诗风,影响40年代后期的诗界。

2、诗歌的民族性、世界性。

3、诗歌艺术的历史“综合”。

现实主义与现代主义的艺术整合。

三、艾青的诗歌创作艾青诗歌《大堰河——我的保姆》和尘封50年的《旅行日记》手稿(1)早期创作:《大堰河一我的保姆》(1933年)——中国乡村农妇历史命运的一座雕像。

(2)长诗:《向太阳》(1938年)——对光明、未来的追求和信心。

(3)《火把》(1940年)——抗战时期青年生活道路的青春之歌。

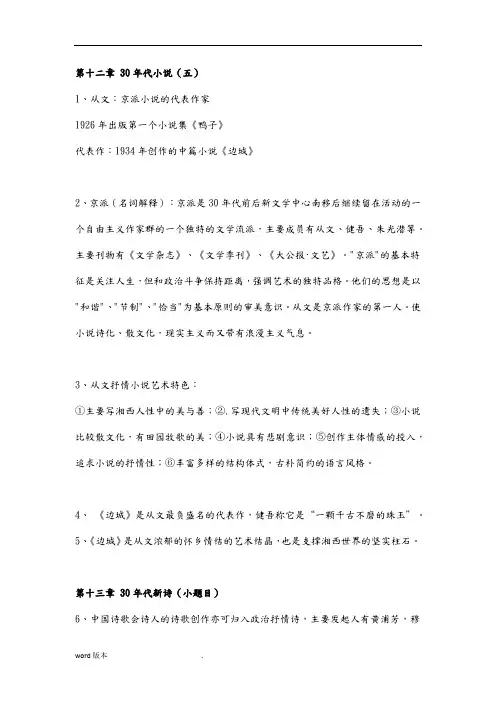

第十二章 30年代小说(五)1、从文:京派小说的代表作家1926年出版第一个小说集《鸭子》代表作:1934年创作的中篇小说《边城》2、京派(名词解释):京派是30年代前后新文学中心南移后继续留在活动的一个自由主义作家群的一个独特的文学流派,主要成员有从文、健吾、朱光潜等。

主要刊物有《文学杂志》、《文学季刊》、《大公报·文艺》。

"京派"的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

他们的思想是以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。

从文是京派作家的第一人。

使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

3、从文抒情小说艺术特色:①主要写湘西人性中的美与善;②.写现代文明中传统美好人性的遗失;③小说比较散文化,有田园牧歌的美;④小说具有悲剧意识;⑤创作主体情感的投入,追求小说的抒情性;⑥丰富多样的结构体式,古朴简约的语言风格。

4、《边城》是从文最负盛名的代表作,健吾称它是“一颗千古不磨的珠玉”。

5、《边城》是从文浓郁的怀乡情结的艺术结晶,也是支撑湘西世界的坚实柱石。

第十三章 30年代新诗(小题目)6、中国诗歌会诗人的诗歌创作亦可归入政治抒情诗,主要发起人有黄浦芳,穆木天等。

7、臧克家,是一位出自新月诗派之门又兼收各派之长的诗人,被称为“农民诗人”和“乡土诗人”8、戴望舒,代表作《雨巷》,作者也因此被称为“雨巷诗人”。

9、戴望舒诗歌的基本特征:❖作为现代诗派的代表诗人,戴望舒的诗歌艺术历程大体可分为二个阶段,可以概括为“雨巷”与“记忆”时期、“残损”时期。

❖前一阶段的诗绪较为低沉,境界较狭小,第二阶段的诗风则趋向明朗,诗境较阔大。

10、卞之琳,代表作《断章》。

第十四章 30年代戏剧11、1936年春,左联解散。

左翼剧联配合国防文学提出“国防戏剧”的口号。

12、“好一记鞭子”:《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》演遍大江南北。

第五讲艾青与诗歌的散文化(40年代)中国新诗从一开始就要走散文化的道路。

胡适的“作诗如作文”、“作文如说话”就是企图剔除旧格律诗,创建新自由体诗的努力;二十年代新月派的新格律诗应当看作是对走乱的步伐的一次调整;三十年代的现代派是在调整后的重新上路,但步伐不够坚决;进入四十年代,现代诗歌彻底的散文化是由艾青来完成的。

著名诗歌评论家谢冕教授说,艾青是“完成新诗文体革命的诗神”。

其贡献有三:一是对新诗文体建设的贡献,即确立了自由诗作为新诗主流文体的地位;二是确立了现实主义手法在新诗中的地位;三是影响了七月派的形成。

其实,前两者,尤其是确立自由体作为新诗主流文体的贡献是主要的。

1、艾青和诗歌散文化的主张艾青(1910——1996)浙江金华人,原名蒋海澄。

二十年代末到三十年代初到法国学习绘画。

回国后,因参与左翼文艺活动被捕入狱,遂开始诗歌创作。

1933年写了《大堰河——我的保姆》(14节,107行)引起诗坛注意;抗战期间写了大量爱国诗歌,被广为传诵;1940年展转到延安,写了很多不成功的诗;五十年代继续诗歌创作;后来在反右斗争中遭清算,直到七十年代末复出,诗歌创作不多。

1996年病逝。

主要诗集有《大堰河》(1936)、《北方》、《旷野》、《艾青诗选》(1984)等。

艾青说,他“比较喜欢近代的诗人的作品”。

他深受凡尔哈伦、兰波和波德莱尔等西方象征诗人的影响。

因此,艾青是自由诗体的自觉提倡者。

他认为自由体诗“受格律制约少,表达思想感情比较方便,容量比较大——更能适应激烈动荡、瞬息万变的时代”。

与此相应地他也提倡诗的“散文美”。

1939年写专文谈《诗的散文美》。

他认为,“散文先天的比韵文美”,“口语是美的,它存在于人的日常生活里。

它富有人间味,它使我们感到无比亲切”,并举例说:“我在一家印刷厂的墙上,看见一个工友写给他同伴的一张通知:‘安明!/你记着那车子!’”艾青一生创作量很大,长诗不少。

比较而言,还是一些短诗艺术含量更高、更纯。

第五章 40年代新诗教学要点:1、七月诗派2、九叶诗派3、艾青诗歌的意象与主题及理论主张第一节概述一、同声歌唱七七事变后,30年代两大派别的对峙消失,诗人们唱起了民族解放的战歌。

具强烈时代性、战斗性的写实主义诗风成不同流派诗人的创作趋向。

但多是直抒胸臆的宣言式呐喊,加入大量议论性陈词,易产生鼓动效果,却易流于空泛,形式简单粗陋。

此时期,取得成就的诗人有:30年代现实主义诗人艾青、臧克家、田间、蒲风;现代主义诗人戴望舒、卞之琳、何其芳、徐迟。

现实主义方面取得的成就:国统区以臧克家为首的“泥土”诗群,臧写了《泥土的歌》、《三代》等农村题材的朴素诗歌;根据地“新歌谣创作”进行火热,在传统歌谣中注入革命内容,宣传、普及革命思想。

例如:革命的势力大无边,红旗一展天下都红遍。

《东方红》就是陕北民间诗人用传统“白马调”编的《移民歌》中的一节。

解放区的民歌体叙事诗取得了较高成就,出现了李季的《王贵与李香香》和阮章竞的《漳河水》等著名叙事长诗。

二、七月诗派1、关于“七月派”“七月派”是在艾青的影响下,以文艺理论家兼诗人胡风为中心,以《七月》、《希望》、《诗垦地》、《诗创作》、等杂志为阵地而形成的青年诗人群,主要诗人有鲁藜、绿原、冀访、阿垅、曾卓、芦甸、孙钿、化铁、方然、牛汉等。

强烈的革命激情,鲜明的政治倾向,重体验的现实主义,是“七月派”创作的基本特征。

“七月派”的创作特色:(1)把诗作为战斗的武器,追求诗歌与时代的密切结合和与人民的融为一体,追求诗歌鲜明的毫不含糊的政治倾向性和革命功利主义的创作目的性,以及诗歌的史诗品格,是其共同的创作态度。

是30年代新月派、现代派的历史对立物。

针对徐志摩《我不知道风是在哪一个方向吹》的迷失、惆怅、悲叹,七月派诗人宣告“我知道风的方向/风打从冬天走向春天”。

(2)发掘和歌颂民族的生命强力,抒发鲜明的主观战斗激情,强调能动地影响、改造现实,反对只描摹现象、冷淡模写生活。

艺术上追随艾青,倾向于诗歌的散文化,对自由体诗的发展作出了贡献。

中国现代文学史教学大纲一、课程名称:《中国现代文学史》二、课程目的:一、引导学生系统地掌握中国现代文学的基础知识,了解“五四”文学革命以来的文学运动、思潮、社团流派和文学创作发展的基本情况,精读重点作家的重点作品,廓清中国现代文学史的基本线索,掌握中国现代文学史的基本发展规律,熟悉本学科的最新学术动态。

二、提高学生查找、阅读中国现代文学文献的能力,使之建立起科学、求实的学术精神。

三、通过精细分析中国现代文学经典名著,培养学生的分析能力和高层次的审美鉴赏力;引导学生初步掌握写作文学研究论文的技能和方法,培养学生的创新精神。

三、课程主要内容《中国现代文学史》课程在大二上学期开设,采用教育部组织编写的“面向21世纪课程教材”《中国现代文学史》(朱栋霖、丁帆等主编,高等教育出版社1999年版);每周3学时,共54学时;3 学分。

课时分配如下:引言(2课时)第一章五四文学革命的兴起与发展(4课时)第二——三章20年代小说(4课时)第四——五章20年代新诗(4课时)第六章20年代戏剧(2课时)第七章20年代散文(2课时)第八章30年代文学思潮(2课时)第九——十三章30年代小说(10课时)第十四章30年代新诗(2课时)第十五章30年代戏剧(2课时)第十六章30年代散文(2课时)第十七章40年代文学思潮(2课时)第十八章40年代小说(8课时)第十九章:40年代新诗(2课时)第二十章:40年代戏剧(2课时)第二十一章解放区文学思潮(2课时)第二十二章解放区文学创作(2课时)引言中国文学现代化的发生中国现代文学,是中国文学在20世纪持续获得现代性的长期、复杂的过程中形成的。

在这个过程中,文学本体以外的各种文化的、政治的,世界的、本土的,现实的、历史的力量都对文学的现代化发生着影响,这些外因影响着它的萌生、兴起,影响着文学运动、文艺论争、文学创作,形成中国现代文学种种迅速、纷纭的变化,构成一部能折射历史的方方面面的多姿多彩的中国现代文学史。

《中国现代文学史》教学大纲一、课程名称:《中国现代文学史》二、课程目的:一、引导学生系统地掌握中国现代文学的基础知识,了解“五四”文学革命以来的文学运动、思潮、社团流派和文学创作发展的基本情况,精读重点作家的重点作品,廓清中国现代文学史的基本线索,掌握中国现代文学史的基本发展规律,熟悉本学科的最新学术动态。

二、提高学生查找、阅读中国现代文学文献的能力,建立起科学、求实的学术精神。

三、通过精细分析中国现代文学经典名著,培养学生的分析能力和高层次的审美鉴赏力;引导学生初步掌握写作文学研究论文的技能和方法,培养学生的创新精神。

三、课程主要内容《中国现代文学史》课程采用教育部组织编写的“面向21世纪课程教材”《中国现代文学史》(朱栋霖、丁帆等主编,高等教育出版社1999年版);每周2学时,共36学时。

课时分配如下:导言:中国文学现代化的发生(2课时)第一节“人”的观念与文学史构成(0.5课时)第二节中国文学的现代化开端(0.5课时)第三节文学观念的变革(0.5课时)第四节问题叙述的创新(0.5课时)第一章五四时期:中国新文学的确立(12课时)第一节“人的文学”与白话文学(2课时)第二节启蒙精神与现代小说确立:鲁迅(2课时)第三节人生写实与浪漫抒情:郁达夫(2课时)第四节诗体解放与诗美探寻:郭沫若、徐志摩(2课时)第五节性灵发现与散文勃兴:周作人(2课时)第六节话剧的舶来与初创:田汉(2课时)第二章 20世纪30年代:新文学重要收获(14课时)第一节人文主义的深化与左翼的兴起(1课时)第二节小说流派与群落的竞起:沈从文(2课时)第三节风格多样的长篇体式:老舍、巴金、茅盾(3课时)第四节雅俗交融的现代通俗小说:张恨水(2课时)第五节现代话剧的成熟:曹禺(2课时)第六节现代诗学的标志:戴望舒、卞之琳(2课时)第七节犀利、幽默与独语:林语堂(2课时)第三章 20世纪40年代:战时背景下的文学嬗变(10课时)第一节战争状态与文学的区域分化(2课时)第二节解放区的文学方向与实践:赵树理(2课时)第三节都市、消费与文学的现代性:张爱玲、钱锺书(2课时)第四节凝目现实与诗学的综合:艾青、穆旦(2课时)第五节感应时代的历史剧(2课时)导言中国文学现代化的发生中国现代文学,是中国文学在20世纪持续获得现代性的长期、复杂的过程中形成的。