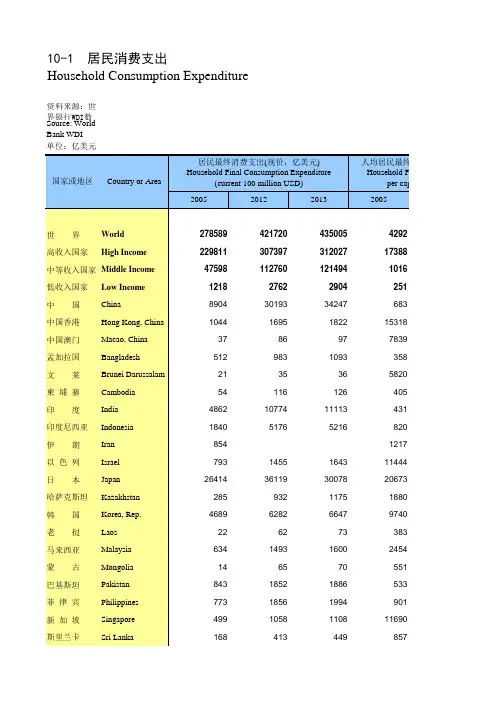

附录2-7 国际统计年鉴数据处理:居民最终消费率(世界与各国指标,便于2013-2018多年数据分析对比)

- 格式:xls

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:4

SPSS统计分析案例专业:经济学姓名:000 学号:00000000一、我国城镇居民现状近年来,我国宏观经济形势发生了重大变化,经济发展速度加快,居民收入稳定增加,在国,,而,致的。

可以看出,城镇居民的消费状况虽然受价格水平、消费习惯、消费环境、消费心理预期等诸多因素的影响,但归根结底仍取决于居民的收入水平,要提高城镇居民的消费支出,必须增加居民收入。

因此,采取切实有效的措施增加城镇居民的可支配收入,不仅可以提高全国城镇居民的总体消费水平,促进消费结构向着更加健康、合理的方向发展,而且在启动内需,促进我国的经济发展方面有着重大的现实意义。

三、我国居民消费结构的纵向分析进入21世纪以来,随着经济体制改革的深入,国民经济的迅速发展,我国城乡居民的消费水平显著提高,居民的各项支出显著增加。

随着消费水平的提高,我国城乡居民消费从注重量的满足到追求质的提高,从以衣食消费为主的生存型到追求生活质量的享受型、发展型,消费质量和消费结构都发生了明显的变化。

城镇居民在食品、衣着、家庭设备用品三项支出在消费支出中的比重呈现明显的下降趋势,其中食品类支出比重降幅最大;衣着类有所下降;家庭设备用品类下降幅度不是很大。

与此同时,医疗保健、交通通讯、文化娱乐教育服务、居住及杂项商品支出在消费支出中的比例均有上升,富裕阶段的消费特征开始显现。

四、我国城镇居民消费结构及趋势的统计分析下图是出自《中国统计年鉴—2009》这一资料性年刊,它系统收录了全国和各省、自治区、直辖市2008年经济、社会各方面的统计数据,以及近三十年和其他重要历史年份的全国主要统计数据。

此年鉴正文内容分为24个篇章,本文选取其中的第九篇章-人民生活,用以探究我国城镇居民消费结构及其趋势。

注:1.本表至9-17表为城镇住户抽样调查资料。

2.从2002年起,城镇住户调查对象由原来的非农业人口改为城市市区和县城关镇住户,本篇章相关资料均按新口径计算,历史数据作了相应调整。

投资和消费比例关系一、我国投资和消费比例关系的变化轨迹(一)我国工业化进程中投资率上升和消费率下降的态势趋于减弱,改革开放以来两者波动幅度明显缩小新中国成立以来的50多年间,伴随着工业化和现代化建设进程,投资率逐步上升(由1952年的18%上升到2001年的38%),最终消费率相应地逐步下降(同期由83.2%下降到59.8%)。

最终消费率和投资率的比例关系,2001年为59.8∶38,“九五”期间(1996~2000年)这一比例平均为59.5∶37.5,其中1999年为60.2∶37.1,2000年为61.1∶36.4;“八五”期间(1991~1995年)平均为58.7∶40.3,“七五”期间(1986~1990年)平均为63.4∶36.7,“六五”期间(1981~1985年)平均为66.1∶34.5(按支出法计算的GDP分为最终消费、资本形成和净出口三项,最终消费由城乡居民消费和政府消费构成,其占GDP之比为最终消费率;资本形成总额包括固定资本形成额和存货增加,其占GDP之比为投资率,或资本形成率;消费率和投资率相加有时会大于100%,主要因为净出口为负,使GDP总额减少,分母缩小)。

尽管1999、2000年最终消费率有所回升,投资率有所下降,但最终消费率仍然低于“七五”、更低于“六五”期间的平均水平。

总的看,这种变化轨迹可能反映了工业化时期投资与消费的一般演变规律,表明两者的比例关系在按照工业化进程的需要进行适应性调整。

计划经济时期和改革开放初期,我国多次出现比较严重的投资过度和消费不足,导致投资率和消费率大幅度偏离其趋势值。

1978年以后,随着经济体制转轨、产业结构优化升级和居民收入水平不断提高,投资率和消费率的波动幅度明显缩小,变化轨迹渐趋平稳(见下图)。

1952~2001年最终消费率和投资率的演变轨迹资料来源:李建伟根据统计资料进行处理。

图中对数值曲线分别表示消费率和投资率的趋势线。

改革开放开始时,人们对以往重积累、轻消费、重生产、轻生活的经济发展战略进行重新审视,这时消费率从1978年的62%上升到1981年的67.5%,达到最近20多年来的最高值,这种上升或许带有一定的“矫正”性质。

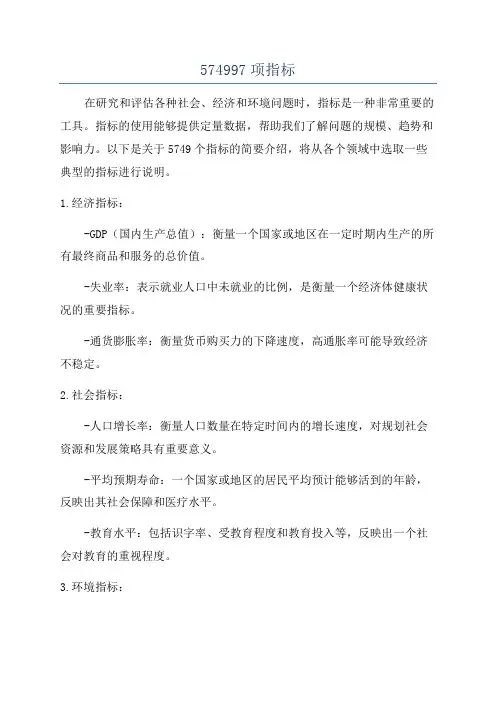

574997项指标在研究和评估各种社会、经济和环境问题时,指标是一种非常重要的工具。

指标的使用能够提供定量数据,帮助我们了解问题的规模、趋势和影响力。

以下是关于5749个指标的简要介绍,将从各个领域中选取一些典型的指标进行说明。

1.经济指标:-GDP(国内生产总值):衡量一个国家或地区在一定时期内生产的所有最终商品和服务的总价值。

-失业率:表示就业人口中未就业的比例,是衡量一个经济体健康状况的重要指标。

-通货膨胀率:衡量货币购买力的下降速度,高通胀率可能导致经济不稳定。

2.社会指标:-人口增长率:衡量人口数量在特定时间内的增长速度,对规划社会资源和发展策略具有重要意义。

-平均预期寿命:一个国家或地区的居民平均预计能够活到的年龄,反映出其社会保障和医疗水平。

-教育水平:包括识字率、受教育程度和教育投入等,反映出一个社会对教育的重视程度。

3.环境指标:-温室气体排放:衡量一个国家或地区的排放量,是评估其对气候变化的贡献程度的重要指标。

-可再生能源占比:衡量可再生能源在总能源消耗中的比例,反映一个国家或地区的能源结构和环境意识。

-水资源利用率:衡量水资源的合理利用程度,特别是对于缺水地区而言,是一项关键的指标。

4.健康指标:-健康预算比例:衡量一个国家或地区在财政预算中分配给卫生和医疗的比例,反映了对公共健康的关注程度。

-疾病发病率:特定疾病在一定时期内在特定人群中的发生率,是强调疾病预防和健康促进的重要指标。

-医疗资源密度:衡量医院、医生或护士的数量与人口之间的比例,反映了健康服务可及性和平等性。

以上只是列举了一小部分指标,但5749个指标覆盖了经济、社会、环境、健康等多个领域。

这些指标能够帮助研究人员、政府和决策者更好地了解和解决问题,制定合理的发展战略和政策,推动可持续发展和社会福祉的提升。

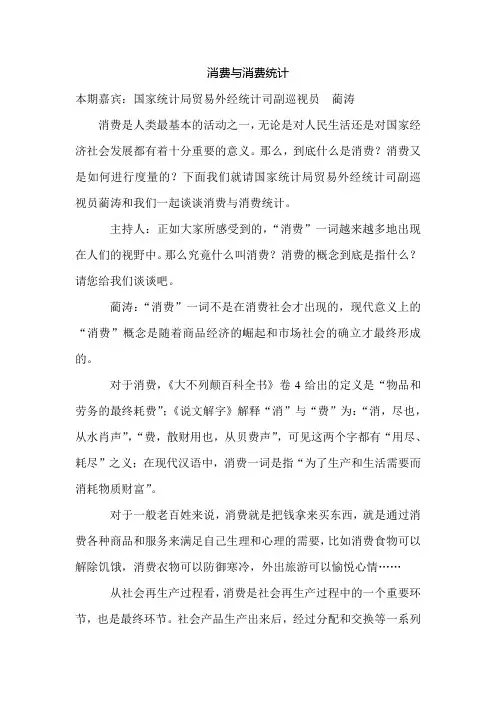

消费与消费统计本期嘉宾:国家统计局贸易外经统计司副巡视员蔺涛消费是人类最基本的活动之一,无论是对人民生活还是对国家经济社会发展都有着十分重要的意义。

那么,到底什么是消费?消费又是如何进行度量的?下面我们就请国家统计局贸易外经统计司副巡视员蔺涛和我们一起谈谈消费与消费统计。

主持人:正如大家所感受到的,“消费”一词越来越多地出现在人们的视野中。

那么究竟什么叫消费?消费的概念到底是指什么?请您给我们谈谈吧。

蔺涛:“消费”一词不是在消费社会才出现的,现代意义上的“消费”概念是随着商品经济的崛起和市场社会的确立才最终形成的。

对于消费,《大不列颠百科全书》卷4给出的定义是“物品和劳务的最终耗费”;《说文解字》解释“消”与“费”为:“消,尽也,从水肖声”,“费,散财用也,从贝费声”,可见这两个字都有“用尽、耗尽”之义;在现代汉语中,消费一词是指“为了生产和生活需要而消耗物质财富”。

对于一般老百姓来说,消费就是把钱拿来买东西,就是通过消费各种商品和服务来满足自己生理和心理的需要,比如消费食物可以解除饥饿,消费衣物可以防御寒冷,外出旅游可以愉悦心情……从社会再生产过程看,消费是社会再生产过程中的一个重要环节,也是最终环节。

社会产品生产出来后,经过分配和交换等一系列的过程就进入消费领域,这些产品只有通过消费才能真正成为商品,才能满足人们各种各样的需求。

消费可以分为生活消费和生产消费。

人们花钱购买食物、衣着和享受教育、文化、娱乐等服务是一种消费,也就是我们所说的生活消费;生产过程中原料燃料的消耗、机器厂房的使用和劳动力的投入也是一种消费,这就是生产消费。

我们通常讲的消费是指前者——生活消费,即最终消费,不包括中间消费。

消费又可以分为有形的消费和无形的消费,购买商品是一种消费,享受服务比如再教育、美容美发也是一种消费。

所以消费又分为有形的商品消费和无形的服务消费。

人们实际消费支出还可以进一步划分为吃、穿、住、用、行、烧等不同形式。

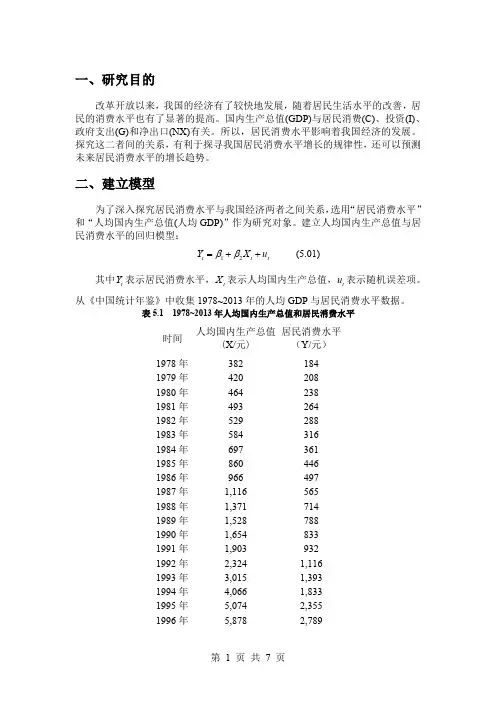

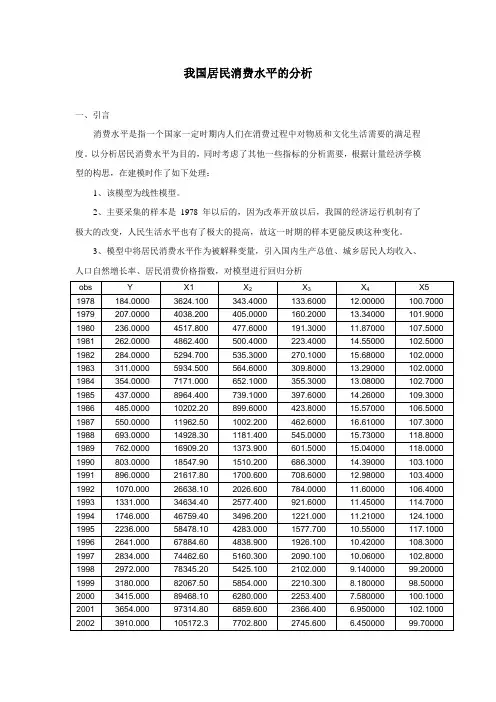

我国居民消费水平的分析一、引言消费水平是指一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。

以分析居民消费水平为目的,同时考虑了其他一些指标的分析需要,根据计量经济学模型的构思,在建模时作了如下处理:1、该模型为线性模型。

2、主要采集的样本是1978年以后的,因为改革开放以后,我国的经济运行机制有了极大的改变,人民生活水平也有了极大的提高,故这一时期的样本更能反映这种变化。

3、模型中将居民消费水平作为被解释变量,引入国内生产总值、城乡居民人均收入、人口自然增长率、居民消费价格指数,对模型进行回归分析二、影响居民消费水平的单因素分析1、国内生产总值对居民消费水平的影响为了研究居民消费水平和经济发展水平的关系,我们把国内生产总值作为经济发展水平的代表性指标。

由经济理论分析可知,经济发展水平与居民消费水平有密切关系。

因此,我们设定居民消费水平Y t 与国内生产总值X 1的关系为: 1111μβα++=X Y t假定模型中随机误差项1μ满足古典假定,运用OLS 法估计模型参数,结果如下:10368.02275.93X Y t +=(9.2969)(181.1983)其中,可决系数2R =0.9993。

从回归结果可以看出,模型拟合度很好,可决系数很高,这也表明国内生产总值确实对居民消费水平有显著影响。

其中,GDP 每增长1亿元,居民消费水平平均增加0.04元。

2、居民人均收入对居民消费水平的影响这里分别考察了城镇居民和农村居民的可支配收入对消费水平的影响。

设城镇居民人均可支配收入为2X ,农村居民人均纯收入为3X ,它们与居民消费水平的关系为:2222μβα++=X Y t ,3333μβα++=X Y t运用OLS 法估计结果如下:25304.06297.9X Y t +=(0.5142) (100.2944) 2R=0.9977农村居民纯收入对居民消费水平的影响34918.14612.113X Y t +-=(-3.9590) (68.7807) R ²=0.9952由数据分析的结论可知,农村居民人均纯收入对居民消费水平的影响大大超过了城镇居民人均可支配收入对居民消费水平的影响。

居民消费率也从1991年的48.8%下降到2005年的38.2%,近些年持续下降,中国社科院社会学研究所副所长陈光金研究员在2011年《社会蓝皮书》发布会上表示,居民消费率大概是35%左右,处于世界偏低水平。

目前按照世界银行的统计资料,目前低收入国家居民消费率平均达到75%,高收入国家达到62%,中等收入国家平均为57.5%,全球平均为61.5%,中国大概是35%左右。

“10年前,10元钱能买10斤大米,或4斤猪肉,两年前能买5斤大米,或1斤猪肉,现在10元只能买3个苹果,半斤猪肉,或几棵大葱国家统计局发布,3月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.6%,食品价格上涨7.5%。

一季度,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.8%。

高物价下,人们的消费行为悄悄发生着变化,一是消费减少,二是消费下移。

许多人更倾向于选择消费档次低、价格低的替代品。

中华全国商业信息中心发布的报告显示,2011年我国社会消费品零售额同比增长17.1%,增速比上年下降3.2%。

除了网络购物和投资类金银珠宝商品销售高速增长外,汽车、家电、食品、服装、餐饮业等的增速均呈跌势。

如今社会反应如此敏感,说到底,还是老问题:人们总是觉得“没钱花、不敢花”,缺少花钱的底气。

这些年,我国城乡居民收入总体上增长可谓不慢,但衣、食、住、行开销的增加,抵消了许多上班族的工资涨幅。

在消费品价格高、房价“易涨难降”的今天,人们就会觉得收入增长难以赶上物价增长,生活中的“收入安全感”仍然不高。

长期以来,我国消费率一直偏低,多数年份徘徊在60%左右,远低于70%的世界均值。

有资料显示,2011年我国人均社会消费品零售总额1.34万元,折合美元2130元,不及美国同时期人均消费规模1.56万美元的1/7。

居民消费率不高,消费信心不足,绕不开社会财富分配结构这个大格局。

在发达国家,劳动者工资总额占GDP的比重都在50%以上,而我国职工的工资总额不足GDP总量的20%。

居民消费水平统计居民消费水平是衡量一个国家或地区经济发展水平的重要指标之一。

通过统计和分析居民的消费行为和消费水平,可以揭示社会经济状况以及居民生活质量的变化。

本文将从几个方面介绍居民消费水平统计的重要性、数据来源、统计指标和影响因素。

首先,居民消费水平的统计对于衡量经济发展水平和调整宏观经济政策具有重要意义。

消费支出在国内生产总值中占据相当大的比重,居民消费水平的变化会直接影响经济增长速度和经济结构。

通过居民消费水平统计,可以了解到不同地区、不同群体的消费情况,进而为各级政府制定经济政策提供依据。

居民消费水平统计的数据来源主要包括家庭调查、居民消费价格指数和零售销售额等。

家庭调查是直接向居民家庭收集数据,通过问卷调查等方式获取居民的消费行为和支出情况。

消费价格指数是通过价格监测和调查,统计各类商品和服务价格的变化情况,进而计算出消费价格指数,反映居民购买商品和服务的成本变化。

零售销售额则是通过对零售企业销售情况的统计,反映居民购买商品的总额。

居民消费水平统计的指标包括人均消费支出、消费结构和消费增长率等。

人均消费支出是指居民平均每人每年的消费支出金额,可以用来比较不同地区和国家的居民生活水平。

消费结构则是指居民在不同类别的商品和服务上的消费比例,如食品、住房、交通、教育等。

消费增长率则是指消费支出的年度增长速度,反映居民的消费能力和消费需求的变化。

影响居民消费水平的因素有多个方面。

首先是经济因素,如就业状况、收入水平、物价水平和经济增长速度等。

就业状况良好和收入水平稳定上升会推动居民的消费增长,而物价上涨和经济下滑则会抑制居民的消费意愿。

其次是社会因素,如人口结构、教育水平、社会福利政策等。

人口结构的变化会影响不同群体的消费行为,教育水平和社会福利政策的改善会提高居民的消费能力和消费需求。

综上所述,居民消费水平统计对于了解经济发展水平、制定经济政策和改善居民生活质量具有重要意义。

通过收集居民消费行为和支出的信息,可以全面了解居民的消费状况和消费需求,从而为经济调控和社会政策提供参考依据。

城镇居民消费统计分析摘要:对2002年至2021年我国城镇居民消费结构数据进行整理和分析,采用SPSS聚类分析的方法,对城镇居民消费地域差异进行了统计分析。

统计分析结果说明,东西部收入,消费差距依然很大,国家应该加大对西部地区的扶持力度,缩小东西部差距,促进全国城镇居民消费均衡。

关键词:城镇居民;消费特征;聚类分析一、问题的提出及分析近年来,我国经济高速开展,国民经济快速开展的同时,人民的收入水平也得到了进一步的提升。

居民可支配收入的增加使得我国消费水平也进一步增加。

城镇居民人均收入增加的同时,消费结构也在不断地发生变化。

及时掌握居民消费结构的变化情况及变化趋势,有利于及时地合理调整产业结构。

这样,便可使得生产过程优化,合理地调配社会资源。

本文采用SPSS聚类分析的方法,对城镇居民消费地域差异统计分析,分析考察我国各地区城镇居民的收入和消费结构是否存在差异。

二、根本假设假设国家统计局公布的调查数据能根本反映整个中国城镇居民消费结构的平均水平。

三、模型的建立与求解〔一〕2002年—2021年消费数据整理表1、表2是2002-2021年十年间中国城镇居民消费关键数据,资料来源于【1】。

〔二〕中国城镇居民消费数据分析首先,通过表1可以看到目前城镇经济与城镇居民消费水平是继续保持稳定增长,2021年消费支出到达了15160.8,跟2021年城镇居民消费相比增加了1689.4。

边际消费倾向=消费的增加额/收入的增加额=1689.4/2700.3=0.626,这说明人民消费信心增强,但是城镇居民还是偏向于储蓄的倾向,储蓄比例到达了0.374(因为消费比例和储蓄比例和等于1)。

另外,从表1可以清楚地看到,我国城镇各类消费是持续的增长。

近十年来,我国城镇居民消费一直在迅速增长,我国城镇居民人均可支配收入由2002年的7703元增加到2021年的21809.7元,翻了=÷8133.277037.21809倍〔四舍五入保存到小数点后四位,下文相同〕,可支配收入增长与消费支出呈现了相对的一致性。

班级: 小组成员:目录一. 引言二、我国消费率偏低的现状2.1. 从最终消费率的国际比较2.2. 我国最终消费率的下降现状三、我国消费率偏低的原因分析3.1.中国城乡二元结构的矛盾制约了中国居民的消费能力3.2.居民收入差距不断扩大造成我国消费率偏低3.3. 社会体系覆盖低导致消费率降低四、解决我国消费率偏低的对策4.1.提高居民实际收入水平,缩小收入差距。

4.2.发挥税收的调节作用,完善社会初次分配。

4.3.完善社会保障制度政策。

五、参考文献我国消费率偏低的原因与对策分析——基于资金流量表视角一、引言改革开放以来, 中国在缔造经济增长奇迹的同时, 却一直维持着一种扭曲的经济增长模式, 即投资和出口始终起着重要的领先作用, 而消费, 特别是居民消费, 却长期处于滞后状态。

更令人担忧的是, 近年来, 我国的最终消费率还进入了持续下降的通道。

居民消费滞后不仅反映出我国经济增长模式的单一性, 也反映出我国居民没有分享到经济增长的成果, 这必将成为阻碍我国经济发展和社会和谐的负面因素, 特别是在近期世界经济衰退加剧的大背景下,如何刺激内需、提振消费对于中国经济具有十分重要的现实意义。

究竟什么是造成我国消费率偏低的原因,这是各方面都很关心的一个热门话题,也是研究中国经济发展模式转变必须解决的一个重大问题。

对此,我们做了一些初步的分析和简单的探讨,结合资金流量表的经济数据,对导致我国消费不足的一些观点进行辨析。

二、我国消费率偏低的现状2.1. 从最终消费率的国际比较从最终消费率的国际比较可以发现(见表1), 我国最终消费率低于世界平均水平约26个百分点。

同时, 无论与发达国家、发展中国家还是与转型经济国家相比, 都存在相当大的差距。

2.2. 我国最终消费率的下降现状根据历年《中国统计年鉴》报告的资金流量表(实物交易) 的数据, 上世纪90年代, 我国的最终消费率一直维持在59%左右, 但进入新世纪以来, 最终消费率迅速从2000年的60. 6% 下降至2007年的50. 1%。

论文范文:财政政策论文范文:财政政策促进居民消费的作用机理及影响效应探究1.前言1.1研究的背景与研究意义要保持经济平稳较快发展,扩大内需、尤其是扩大居民消费需求势在必行,以消费带动经济发展、恢复市场传导机制既是确保经济平稳较快增长的现实选择,也是未来我国财政政策宏观调控的重点之一。

对于当前正处在后经济危机时代的中国宏观经济而言,鱼待解决的问题很多。

一方面,外需锐减使得扩大内需比任何时候都更加彰显迫切。

经济增长长期对高投资的过分依赖所积累的国内过剩产能,后经济危机时代只能更多的依靠国内居民消费来消除,因此,扩大居民消费,尤其是释放农村居民消费的巨大潜力是实现经济增长方式转型和平稳较快增长的强劲后盾。

另一方面,国内控制通货膨胀的压力日益剧增,此时面对总需求不足、产能过剩与物价上涨迅猛等多重问题交织的复杂性,政府究竟需要什么样的财政政策,是采用逆经济周期抑或选择顺经济周期的财政调控政策,以及新一轮积极财政政策是就此淡出抑或继续这些都是需要格外慎重的问题?本文在此背景下深入研究财政政策对居民消费的作用机理,以及运用经济计量模型和多种实证分析方法考察我国财政支出政策、税收政策和收入分配对居民消费的影响效应,不仅对完善政府宏观调控抉择和指导我国财政政策实践将会提供全新视角和思路借鉴。

另外,还对丰富财政理论及其推动财税学科发展具有极其重要的理论贡献和现实启示。

1.1.2研究意义1.1.2.1实践意义投资、出口和消费被誉为拉动经济增长的“三驾马车”,其中投资是经济增长的推动力、出口是经济增长的调节器,唯有消费才是经济增长的内生动力。

一方面,投资需求是由消费所派生的,其最终由消费需求决定,而净出口本身就是一种消费需求,只是消费主体变成了国外部门。

然而,近年来我国经济增长过于依赖投资和出口的拉动,消费对经济增长的贡献持续走低。

一方面,最终消费、投资和净出口三大需求对GDP增长的贡献率从1992年的72.5%、34.2%和一6.8%到2008年变为43.5%、47.5%和9.0%。

我国最终消费率影响因素实证分析内容摘要:本文在对我国最终消费率与其他国家的最终消费率进行比较分析的基础上,运用1991-2010年的统计数据对我国最终消费率的影响因素进行分析。

结果表明,贫富差距是导致我国最终消费率偏低的主要原因;根据Granger因果检验结果可知,不管是长期还是短期,贫富差距的扩大是导致我国最终消费率持续下降的Granger原因,并且这种影响具有单向性。

关键词:最终消费率贫富差距物价水平Granger因果检验我国最终消费率现状及其国际比较在面对国外需求疲软的环境下,扩大内需才是保证我国GDP持续增长的真正出路。

近年来,与国际相比,我国消费整体偏低,扩大内需亦成为我国亟需解决的问题。

虽然我国消费在绝对值上是不断上升的,2009年达16.56万亿元,是1978年的74倍左右,但是从我国整体消费占国内生产总值的比重来看,我国的最终效率却是不断下降的,并且下降幅度越来越快,按现价计算,我国最终消费率从1978年的62.1%下降到2010年的47.4%,按1990年不变价格计算,我国最终消费率则从1991年的64.51%下降到2010年的53.46%,远低于其他国家水平,如按可比价格计算,美国的最终消费率高达87.69%,日本和韩国分别为75.85%和66.52%,印度和印尼分别为70.93%和75.38%,具体见图1。

从图1可以看出,无论是与发达国家还是发展中国家相比较,我国最终消费率均处于较低水平,而且呈现不断下降的态势,而美国和日本的最终消费率处于缓慢上升状态,印度最终消费率则与我国相类似,处于下降状态,但是仍然远高于我国水平。

究竟是何原因导致我国最终消费率偏低?为何我国最终消费率处于不断下降的状态?本文对此进行分析。

相关文献回顾随着人们对内需的关注度提升,越来越多的学者针对我国消费率进行研究分析,主要是侧重对我国或地区最终消费率以及最终消费率的主要组成部分——居民消费率偏低的原因进行剖解分析并提出相应的建议措施。

居民最终消费的影响因素分析一. 问题的提出提出研究的问题——为了研究我国居民最终消费的情况,需要定量地分析影响居民最终消费的影响因素的主要因素。

二.变量的选择分析根据西方经济学理论,我国居民的最终消费支出主要受居民储蓄,可支配收入、工资水平、消费者支出、恩格尔系数、通货膨胀率、收入分配、居民贫富情况的影响。

三.变量的设定和数据收集1.将居民最终消费支出设为被解释变量Y;X1代表城居民储蓄X2代表人均可支配收入X3代表居民消费价格指数X4代表人均旅游花费μ随即扰动项,代表其他所有的影响因素2.数据收集年份居民最终消费支出人均可支配收入居民储蓄居民消费价格指数人均旅游花费1990 9450.9 1510.2 7119.6 103.1 156.7 1991 10730.6 1700.6 9244.9 103.4 163.2 1992 13000.1 2026.6 11757.3 106.4 164.1 1993 16412.1 2577.4 15203.5 114.7 178.5 1994 21844.2 3496.2 21518.8 124.1 195.3 1995 28369.7 4283 29662.3 117.1 218.7 1996 33955.9 4838.9 38520.84 108.3 256.2 1997 36921.5 5160.3 46279.8 102.8 328.1 1998 39229.3 5425.1 53407.47 99.2 345 1999 41920.4 5854.0 59621.8 98.6 394 2000 45854.6 6280 64332.4 100.4 426.6 2001 49213.2 6859.6 73762.4 100.7 449.5 2002 52571.3 7702.8 86910.65 99.2 441.82003 56834.4 8472.2 103617.65 101.2 395.7 2004 63833.5 9421.6 119555.4 103.9 427.5 2005 71217.5 10493 141051 101.8 436.1 2006 80476.9 11759.5 161587.3 101.5 446.9 2007 93602.9 13785.8 172534.19 104.8 482.6 2008 108392.2 15780.8 217885.4 105.9 511 数据来源:《中国统计年鉴2009》四.模型建立基于以上数据,建立模型Yˆ= β0+β1X1+β2 X2+β3X3+β4X4+μμ是随机误差项由于经济中许多变量之间都有隐藏的表面看不到的相关性,经济中许多方面有些微妙的联系,就如人们对某一产品的需求量会受到该产品价格,替代品价格,居民收入水平等因素影响又不能全部列入模型,就用随即扰动项表示。