2020届 二轮:第2讲 中国古代文明的成熟与繁荣——魏晋、隋唐、宋元(专题卷)

- 格式:doc

- 大小:787.00 KB

- 文档页数:8

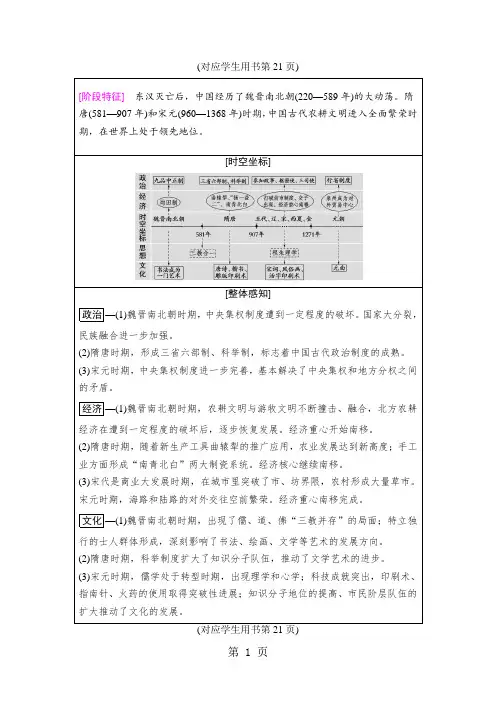

(对应学生用书第21页)[整体感知]魏晋南北朝时期,中央集权制度遭到一定程度的破坏。

国家大分裂民族融合进一步加强。

,形成三省六部制、科举制,标志着中国古代政治制度的成熟,中央集权制度进一步完善,基本解决了中央集权和地方分权之间一、政治上——中国古代政治制度的成熟与发展1.中枢权力体系沿革(1)萌芽:魏晋南北朝时期,三省机构已经出现,但是职责尚未定型,也不是正式的国家权力机关。

(2)形成:隋唐时期,三省六部制正式成为国家中枢权力机关,有利于分割相权,加强皇权,提高办事效率;有利于正确决策,标志着中国古代中枢权力体系的成熟。

(3)演变:宋代形成二府三司制,相权进一步削弱;元朝实行一省制,相权有所扩大。

2.地方行政管理制度的改革(1)唐朝:安史之乱后,出现了藩镇割据的局面,最终导致了唐朝的灭亡。

(2)宋代:派文臣出任州郡长官,另设通判、转运使牵制地方,中央集权加强。

(3)元代:在全国范围内设置行省。

3.选官制度的变革(1)九品中正制:魏晋南北朝时期按照门第选拔官吏的制度,使世家大族长期垄断官僚职位。

(2)科举制:隋唐时期开始实行考试选拔官吏的制度,打破了世家大族垄断仕途的局面,扩大了封建统治的基础,标志着我国选官制度的成熟。

唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。

二、经济上——农耕经济的继续发展与繁荣1.农业(1)生产工具:隋唐时期出现曲辕犁,将中国的犁耕技术推向成熟。

(2)土地制度:北魏至唐前期实行均田制,宋代实行不抑兼并的土地政策,土地私有制进一步发展。

(3)租佃关系:宋代土地兼并激烈,租佃关系普遍化。

租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。

订立契约作为解决纠纷的依据。

(4)经济重心的变化:魏晋南北朝时期,北方农耕经济一度遭到破坏,人口南迁,带去了先进的生产技术,江南得到初步开发;中唐以后,南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方,南北经济总量基本持平;南宋时经济上南强于北的局面完全确立,经济重心南移完成。

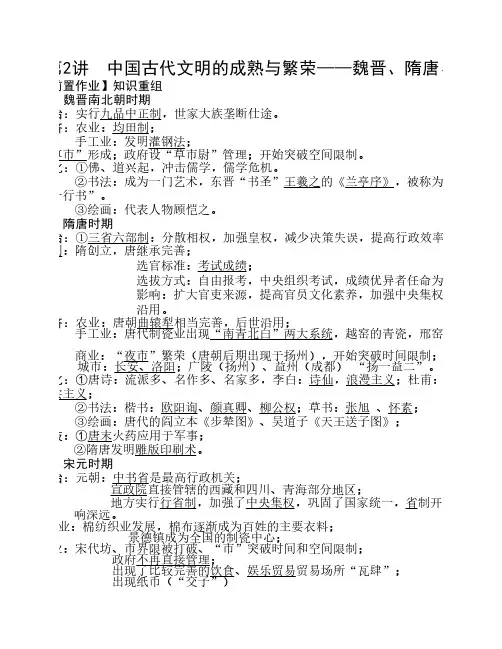

第2讲 中国古代文明的成熟与繁荣——魏晋、隋唐、宋元前置作业】知识重组一、魏晋南北朝时期政治:实行九品中正制,世家大族垄断仕途。

经济:农业:均田制;手工业:发明灌钢法;“草市”形成;政府设“草市尉”管理;开始突破空间限制。

文化:①佛、道兴起,冲击儒学,儒学危机。

②书法:成为一门艺术,东晋“书圣”王羲之的《兰亭序》,被称为“天下第一行书”。

③绘画:代表人物顾恺之。

二、隋唐时期政治:①三省六部制:分散相权,加强皇权,减少决策失误,提高行政效率。

科举制:隋创立,唐继承完善;选官标准:考试成绩;选拔方式:自由报考,中央组织考试,成绩优异者任命为官;影响:扩大官吏来源,提高官员文化素养,加强中央集权,历朝沿用。

经济:农业:唐朝曲辕犁相当完善,后世沿用;手工业:唐代制瓷业出现“南青北白”两大系统,越窑的青瓷,邢窑的白瓷;商业:“夜市”繁荣(唐朝后期出现于扬州),开始突破时间限制;城市:长安、洛阳;广陵(扬州)、益州(成都) “扬一益二”。

文化:①唐诗:流派多、名作多、名家多,李白:诗仙,浪漫主义;杜甫:现实主义;②书法:楷书:欧阳询、颜真卿、柳公权;草书:张旭 、怀素;③绘画:唐代的阎立本《步辇图》、吴道子《天王送子图》;科技:①唐末火药应用于军事;②隋唐发明雕版印刷术。

三、宋元时期政治:元朝:中书省是最高行政机关;宣政院直接管辖的西藏和四川、青海部分地区;地方实行行省制,加强了中央集权,巩固了国家统一,省制开端、影响深远。

手工业:棉纺织业发展,棉布逐渐成为百姓的主要衣料;景德镇成为全国的制瓷中心;商业:宋代坊、市界限被打破、“市”突破时间和空间限制;政府不再直接管理;出现了比较完善的饮食、娱乐贸易贸易场所“瓦肆”;出现纸币(“交子”)城市:汴京(开封)程朱理学:主张:“理”是万物的本原,先理后气;格物致知;影响:三纲五常禁锢思想,压抑人性;有利于维护封建统治秩序塑造中华民族性格(气节、责任心等)②开创心学:南宋人陆九渊,主张:“心即理也”,内心反省。

第二讲魏晋至宋元时期——中华文明的成熟与繁荣1.(2017·全国卷Ⅰ)阿凡题1086306是()A.皇帝李世民与薛举战于泾州B.刘文静是战役中唐军的主帅C.唐军与薛举在泾州作战失败D.李世民患病导致了战役失败解析:材料“唐武德元年”,武德是唐高祖的年号,说明此时李世民尚未称帝,故A 项错误;据材料“秦王世民为西讨元帅……刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州”可知,泾州战役的主帅是李世民并非刘文静,故B项错误;综合分析材料“与薛举大战于泾州,我师败绩”“薛举寇泾州……不利而旋”“刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州,败绩”“薛举寇泾州……诸将为举所败”可知,唐军与薛举在泾州作战失败,故C项正确;“太宗有疾,诸将为举所败”只能说明李世民患病对战役失败有一定影响,但不足以说明李世民患病导致战役失败,故D项错误。

答案:C2.(2017·全国卷Ⅱ)《史记》《汉书》均为私家撰著。

魏晋以后,朝廷任用史官负责修撰本朝或前朝历史,甚至由宰相主持,皇帝亲自参与,这反映出官修史书阿凡题1086307()A.记载的真实性B.评价历史的公正性C.修撰的政治性D.解释历史的客观性解析:官修史书与私家史书可谓是各有千秋,都为后人留下了许多或翔实或虚伪的史料,故A项错误;评价历史的公正性取决于史书编撰者的立场观点,与私家还是官修无关,故B 项错误;作为官方统治者的宰相或皇帝参与编修史书,实际上政府主导修史的方向,政治意味增强,反映出官修史书的政治性,故C项正确;解释历史的客观性是建立在史学家对历史事实不断探究之上的,无论私家还是官修史书都能使解释历史具有客观性,故D项错误。

答案:C3.(2017·全国卷Ⅱ)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。

唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。

据此可知,唐中期阿凡题1086308()A.国家统一使南茶开始北运B.南北方饮食习惯趋于一致C.南方经济文化影响力上升D.南方经济水平已超越北方解析:据材料看不出国家统一使南茶开始北运,故A项错误;材料说的是饮茶,而B 项是“饮食习惯”属于偷换概念,故错误;D项错误,南方经济超过北方是南宋时期;材料中从北方嘲笑南方人饮茶到认可,这种变化说明了南方经济文化影响力上升,故C项正确。

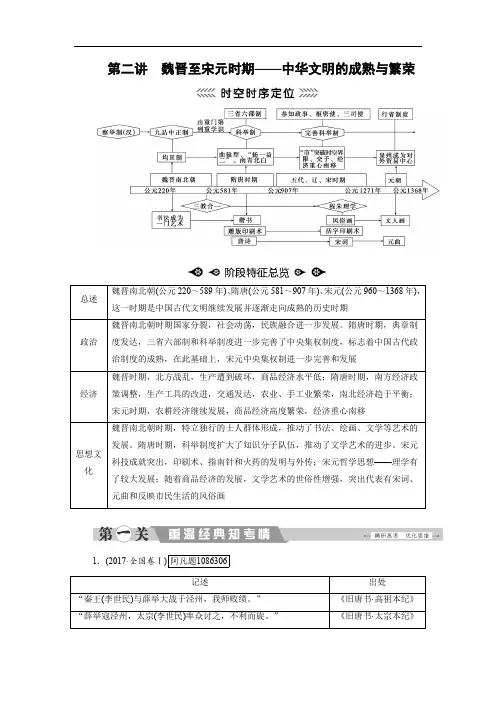

第二讲中国古代文明的成熟与繁荣:魏晋、隋唐、宋元通史概览一目了然[阶段特征]魏晋南北朝时期,江南经济发展,文学艺术成就突出。

隋唐时期是封建社会的繁荣时期,政治制度上多有建树,封建经济空前繁荣,文学艺术绚丽多姿。

宋元时期是封建社会继续发展时期,中央集权进一步加强,农业、手工业、商业的发展超过了前代,文化繁荣,中国继续在世界上处于领先地位。

[整体感知]1.政治上:隋唐时期,三省六部制和科举制度进一步完善了中央集权制度,宋代“收精兵、制钱谷”强化中央集权,元朝实行行省制度,加强对全国的管辖。

2.经济上:魏晋时期,北方战乱,生产遭到破坏;隋唐时期,经济政策调整,生产工具改进,交通发达,农业、手工业繁荣,南北经济趋于平衡;宋元时期,农耕经济继续发展,商品经济高度繁荣,经济重心南移。

3.思想上:在社会的剧变中,儒学完成复兴,建立了全新的理学体系;科技上,火药、活字印刷术等的发明应用使其发展到一个新的高度。

4.文化上:科举制度的推行及商品经济的发展深刻影响着文学艺术的发展方向。

考点整合一一突破[主干知识重构——理线索]整合一魏晋南北朝时期(公元220~589年)1.政治:三省体制开始形成;实行九品中正制,世家大族垄断仕途。

2.经济(1)农业方面:均田制。

政府把掌握的土地分给农民,受田的农民必须交租、调和服役。

其性质是封建土地国有制。

(2)手工业方面:发明灌钢法,烧制出白瓷。

3.思想文化(1)思想:佛教在西汉末年传入我国,东汉时道教兴起;冲击了传统儒学,使儒学面临危机。

(2)农学:《齐民要术》是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作。

(3)书法和绘画艺术:汉字发展为自觉的书法艺术;东晋王羲之被称为“书圣”;顾恺之的绘画理论和作品成就突出。

·关注新教材、新观点·儒道佛的融合(1)魏晋南北朝时期①道教在民间广为传播,受到儒学的影响,主X“贵儒”和“尊道”。

②佛教在中国盛行,并吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

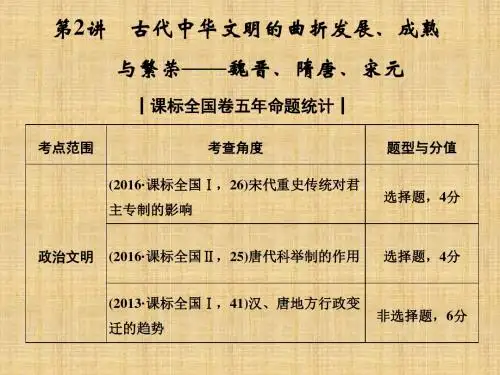

第2讲魏晋、隋唐、宋元——中国古代文明的成熟与繁荣本讲为高考的高频点之一。

从模块内容看,政治、经济、思想等都是考查的重点,其中经济、思想考查比例较高。

[建时空坐标·知识定位更准确][通阶段特征·发展脉络更清晰]魏晋、隋唐、宋元时期(公元220年曹丕代汉至公元1368年元朝灭亡)是中国古代农耕文明初步发展到全面繁荣时期,在世界上处于领先地位。

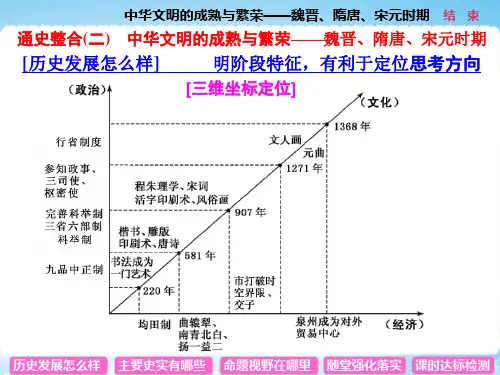

1.政治上:中央集权制在魏晋南北朝时期遭到一定程度的破坏,在隋唐时期得到发展和完善,形成了一套较为成熟的中枢权力体制(三省六部制)、选官制度(科举制)。

在此基础上,宋元中央集权进一步加强,基本解决了中央集权与地方分权之间的矛盾。

2.经济上:魏晋南北朝时期,北方经济遭到一定程度的破坏,南方得到开发。

隋唐和宋元时期,农耕经济全面繁荣,中国经济重心逐渐转移到南方,海上和陆路的对外贸易空前繁荣。

3.文化上:思想上,在社会的剧变中,儒学完成复兴,建立了全新的理学体系;科技上,火药、活字印刷术等科技成果的发明应用使科技发展到一个新的高度;文艺上,科举制度的推行及商品经济的发展深刻影响着文学艺术的发展方向。

考点一政治制度的成熟与发展通史主干整合提炼要点,扫除盲点[主干知识]1.魏晋南北朝形成三省体制;九品中正制维护世家大族的政治特权。

2.隋唐(1)确立并完善了三省六部制,分割了相权,加强了皇权,提高了行政效率。

(2)科举考试选官取代了按门第选官的制度,扩大了统治基础。

(3)唐末“藩镇割据”影响了社会的发展。

3.宋元(1)宋代:中央增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权;地方设置通判监督知州,设转运使收地方财权,加强了中央对地方的控制。

(2)元代:中央设中书省,地方实行行省制度,巩固了统一的多民族国家。

[易错辨析]1.中国古代官僚政治取代贵族政治开始于科举制。

(×)提示:中国古代官僚政治取代贵族政治开始于郡县制。

2.汉代中期以后的诸侯王与西周、春秋战国时期的诸侯王的本质相同。

第2讲中国古代文明的成熟与繁荣——魏晋、隋唐、宋元(满分85分,时间40分钟)一、选择题(本大题12小题,每小题4分。

共48分)1.(2019·成都模拟)汉唐之世,多有母后、外戚、宦官、宗室专权现象,而居于汉唐之间的东晋、南朝却鲜有此例。

这是因为东晋南朝A.皇帝励精图治B.皇权相对孱弱C.士族品行高洁D.选官制度先进解析依据材料,汉唐之世,多有母后、外戚、宦官、宗室专权现象,而东晋、南朝却鲜有此例,根据所学知识,汉唐是统一帝国,专制主义中央集权强化,而东晋、南朝总体特征为国家分裂,社会动荡,皇室为维护自身统治,不得不依靠世家大族,从而限制了皇权,故选B项;依据所学知识,出现母后、外戚等专权的根源在于皇权的加强,权力过于集中,与皇帝是否励精图治无关,排除A项;魏晋南北朝时期,世家大族的存在一定程度上限制了皇权,但不利于国家统一,导致政局动荡,所以与士族的品行高洁无关,排除C项;魏晋南北朝时期的选官制度是九品中正制,其标准是门第,是世家大族把持政权的手段,没有体现其先进性,排除D 项。

答案 B2.(2019·遂宁三模)南朝时期,寒人通过充将帅,掌机要(中书舍人),任典签(代表皇帝监察地方诸王刺史)不断提升政治地位,寒人地位的上升主要表明A.门阀士族政治的形成B.专制皇权的逐渐加强C .文化教育的逐渐下移D .监察的非理性化趋势解析 寒人地位的提升便于皇帝控制,为皇权服务,故选B 项;寒人地位的提升冲击了门阀士族政治,排除A 项;春秋战国时期文化教育下移,排除C 项;材料体现了对寒人群体的任命,未提及监察制度,排除D 项。

答案 B3.(2019·银川三模)《齐民要术·序》中说:“今采捃经传,爰及歌谣;询之老成,验之行事;直自农耕,终于醺醺(酿造、腌制之法)。

资生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》。

”这段话体现了。

A .农业技术的重要性B .统治阶级对农业的重视C .农书与农业的关系D .古代重视农业经验总结解析 根据材料“今采捃经传,爰及歌谣;询之老成,验之行事;直自农耕,终于醺醺(酿造、腌制之法)。

资生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》”可知作者通过各种途径搜集生产的技术经验,故选D 项;材料体现了贾思勰对农业的重视,排除B 项;材料强调作者通过各种途径搜集生产的技术经验,强调经验的重要性,不是农业技术的重要性,并未涉及农书对农业的促进作用,排除A 、C 两项。

答案 D4.(2019·合肥三模)下图为考古发现的两幅北朝壁画和砖画内容。

这表明当时图一 北方少数民族墓室壁图(采桑图)图二 砖画:汉族妇女制作蒸馍与烙饼A .书画艺术开始进入自觉阶段B .统治者积极推行封建化政策C .民族间生产和生活相互融合D.少数民族普遍推行农耕生产解析题干中图一反映的是北方少数民族学会了汉族的采桑技术,图二反映的是汉族妇女学会了北方民族“烙饼”的制作技术,据此可知,两幅插图反映了魏晋南北朝时期民族之间的交流与融合现象,故选C项;通过所学知识可知,在魏晋南北朝时期,书法艺术进入自觉阶段,排除A项;图一反映了北朝统治者的封建化政策,图二反映的是南朝汉族统治者的政策,排除B项;图一反映了北方少数民族学会了汉族的采桑技术,并不代表在北朝时期,其统治者“普遍推行封建化”,排除D项。

答案 C5.(2019·漳州模拟)贞观年间,唐太宗曾签署一份向未满十八岁强壮男子征兵的敕书,但门下省给事中魏征不肯签署,导致该敕书最后作废。

这表明当时A.官僚体制尚可制约皇权B.三公制度发展到达巅峰C.门下省掌控最高决策权D.科举制提升了官员素质解析据材料“唐太宗曾签署一份……敕书,但门下省给事中魏征不肯签署,导致该敕书最后作废”可知门下省对皇权形成制约,故选A项;材料只涉及太宗时期,没有与其他时期形成对比,无法得出发展到顶峰的结论,排除B项;据所学知识门下省负责审议,排除C项;材料与科举制无关,排除D项。

答案 A6.(2019·包头二模)“封建制”在唐太宗在位期间几次被提出,皇族和杰出的官员据此可被任命为世袭的边境镇守之官,但真正土地分封的实行,也就是分给地方以实权而不只给一个空头衔,则再也没有被认真考虑过。

这反映了唐朝A.中央官制中出现制衡机制B.地方行政管理制度逐渐成熟C.中央和地方权力关系失衡D.分封为藩镇割据埋下了隐患解析由材料“皇族和杰出的官员据此可被任命为世袭的边境镇守之官,但真正土地分封的实行,也就是分给地方以实权而不只给一个空头衔,则再也没有被认真考虑过”可知唐太宗试图以封邦建国加强统治,但任命的官员有权无地,反映了地方行政体系的成熟,故选B项;材料强调中央与地方的关系而非中央官制,排除A项;由材料可知地方行政管理制度的逐步成熟,中央与地方权力关系在中央集权制度下达到了均衡的状态,排除C项;唐朝并没有实行分封制,排除D项。

答案 B7.(2019·宁德模拟)唐朝中期,韩愈仿照佛教的法统编造了道统说,宣称古圣贤、舜、汤、周文王、周武王,周公、孔子、孟子之间存在一个承接的道统,只是到了孟子就中断了,现在要由他来传承。

这反映出当时A.儒学逐步趋于宗教化B.儒学正统地位的重新确立C.儒学复兴的客观需要D.佛教地位凌驾于儒学之上解析通过所学知识可知,儒学正统地位在魏晋南北朝时期遭遇挑战,到唐朝中期,韩愈提出了“道统说”,其目的在于复兴儒学,故选C项;通过题干可知,韩愈的“道统说”是仿照“佛教法统”编造的,这不是儒学的宗教化现象,排除A项;题干述及的是韩愈认为儒学“要由他来传承”,不能证明儒学正统地位在唐朝重新确立,排除B项;“佛教地位凌驾于儒学之上”这种表述不符合史实,排除D项。

答案 C8.(2019·深圳二模)五代十国时期,吴越境内钱塘江一带遭到海湖侵袭,万亩农田被淹。

吴越国王钱镠(li ú)组织人力修筑海塘堤坝,使钱塘江附近逐渐变成富庶的农业区。

这反映了A.藩镇林立的局面难以抵御灾害B.人口大批南迁引发环境问题C.政治相对稳定有利于经济发展D.北方经济发展依仗南方财富解析结合材料可知五代十国时期南方政治相对稳定,因而吴越政权能组织人力修筑海塘堤坝,使钱塘江附近逐渐变成富庶的农业区,故选C项;材料中吴越国王对吴越境内的经济进行恢复与发展,不涉及吴越与其它政权并立的事,排除A项;由材料内容可知吴越境内万亩农田被淹是由于遭到海湖侵袭,与北民南迁无关,排除B项;材料中吴越属于南方割据政权,吴越境内经济恢复对北方不会构成影响,排除D项。

答案 C9.(2019·济宁模拟)宋初,“一批批出身寒微的儒士通过科举的途径进入权力核心阶层,出将入相,为国效命”,“其从政的主体精神是‘进也忧,退亦忧’,‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’……政风有异于前代”。

导致这种现象出现的主要原因在于A.科举制的不断完善B.统治者推行重文轻武的治国策略C.理学被统治者推崇D.宋代中央集权政治的进一步强化解析材料反映了宋代科举选官推动了进取政风,导致这种现象出现的主要原因在于统治者推行重文轻武的治国策略,朝廷重视科举选官和文官治国,故选B项;科举制的不断完善是材料中现象本身,排除A项;南宋以后,理学被统治者推崇,与材料所述时间宋初不符,排除C项;中央集权强化强调中央与地方关系,与材料主旨科举选官推动了进取政风无关,排除D项。

答案 B10.(2019·成都二模)汉唐“头枕三河(黄河中下游地区),面向草原”,两宋则“头枕东南,面向海洋”。

这一立国态势的转变A.根源于游牧民族的式微B.得力于世界市场的出现C.受制于东南部地狭人众D.立足于社会经济的变动解析据材料“汉唐‘头枕三河(黄河中下游地区),面向草原’”并结合所学可知,汉唐时期经济重心在黄河流域,而两宋则“‘头枕东南,面向海洋’”,经济重心已在南方,故选D项;依所学,两宋时期出现宋与少数民族政权对立的局面,排除A项;依所学,1500年前后,世界市场雏形开始形成,排除B项;依所学,东南部经济发达,人口众多,是导致宋代立国态势的原因,排除C项。

答案 D11.(2019·揭阳二模)北宋大儒张载说:“朝廷以道学、政术为二事,此正自古可忧者”,他认为“政术”应当吻合或遵从“道学”的普遍原则,这一思想得到当时许多士大夫的认同。

这一思想A.目的在于加强君主专制B.有利于对皇权的制约C.推动法家和儒家思想合流D.是理学形成的标志解析题干中“‘政术’应当吻合或遵从‘道学’的普遍原则,这一思想得到当时许多士大夫的认同”,并结合宋明理学的知识——三纲五常不仅有限制臣民,也有对君主的道德要求,故选B项;题干中“‘政术’应当吻合或遵从‘道学’的普遍原则”,显示的是要限制君权,排除A项;宋明理学是儒学融合了佛教思想和道教思想,排除C项;理学形成的标志没有明确指定,排除D项。

答案 B12.(2019·江西重点中学盟校联考)《元史》所载,元朝政府在全国设置驿站达1383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马、以牛,或以驴,或以车,而水则以舟。

”与驿站相辅而行的有急递铺,“梯航毕达,海宇会同,元之天下视前代所以为极盛也”。

这些举措A.开创了古代的驿传制度B.有利于维护国家的统一C.导致了民族隔阂的加剧D.促进了交通工具的进步解析由材料“元朝政府在全国设置驿站达1383处,‘汉地’由兵部统领,‘北地’由通政院统领,‘陆则以马、以牛,或以驴,或以车,而水则以舟’”可知,元朝政府在全国设置驿站加强对地方的统治,以利于国家的统一,故选B项;古代驿传制度始于殷商时期,排除A项;材料强调驿传制度而非民族关系,排除C项;材料强调古代信息传递的方式而非交通工具的进步,排除D项。

答案 B二、非选择题(第13题25分,第14题12分,共37分)13.(25分)(2019·郑州二模)阅读材料,回答下列问题。

材料一我认为从唐到宋还是经历了很大的改变。

我们现在拿唐的750年与宋的1050年做一个比较。

我们会发现:从外交关系上,唐有霸权,在北方唐以外没有国家,只有少数民族,而到了宋代,中国的外交关系就不一样了,是一个多元化的世界,有宋、辽、夏、金;另外,唐时有1/8-1/4的人口在南方,而宋朝时则有1/2的人口在南方,南方却变成了一个多元化的地方,有多个政治、经济、文化中心,有多种语言;唐朝首都是一个典型的administrative city,是政治的,而宋则是经济中心变成了首都;宋的人口是唐的两倍,货币数量是唐的二十倍,这都说明了商业经济、市场经济的发展;技术方面,宋朝还有了印刷、火药、指南针,这三个技术都是非常重要的;从社会方面,唐朝人的社会地位还是要看血统、身份,而宋朝人的社会地位则是看教育文化,科举制度被扩大,其重要性在社会中也越来越大。