世界洋流分布

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

2.3.2世界洋流及其分布规律高考考点:世界洋流及其分布规律,洋流对地理环境的影响自主梳理:一、洋流及其地理意义1.洋流是海洋水沿相对稳定的方向作运动的现象。

是海洋水体运动的主要动力。

2.根据水温状况,洋流可分为和。

水温较流经海区水温高的是,较流经海区水温低的是。

3.洋流的成因,分为:流、流和流。

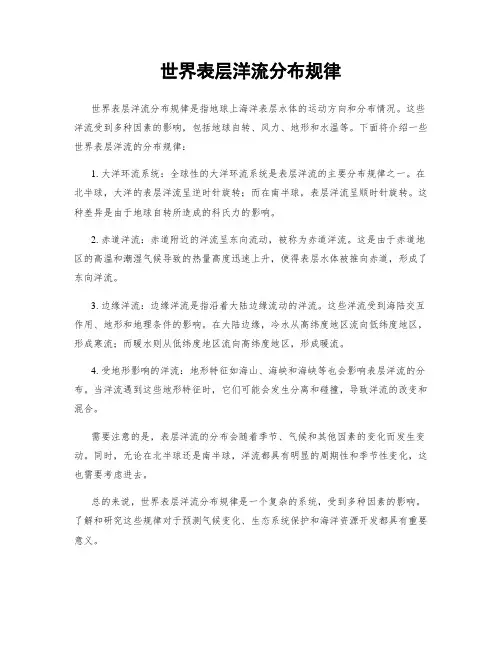

二、洋流分布规律1.在大洋表层洋流模式图上,中低纬度海区形成以为中心的大洋环流,北半球呈针,南半球呈时针;北半球中高纬度海区,形成以为中心的大洋环流,北半球呈时针。

2.南纬40°附近海域,在风的吹拂下,形成环球性的。

3.北印度洋的季风洋流,夏季为时针流动;冬季为时针流动。

三、洋流对地理环境的影响1.洋流促进高低纬度间的输送和交换,调节全球平衡。

2.暖流对沿岸地区气候起作用,如暖流与西欧海洋性气候;寒流对沿岸地区气候起作用,如寒流与南美大陆西岸气候。

3.日本北海道渔场由暖流和寒流交汇形成;纽芬兰渔场由暖流和寒流交汇形成;北海渔场由暖流和寒流交汇形成。

秘鲁渔场由秘鲁沿岸流形成。

寒暖流相遇,往往形成_____,对海上航行不利。

4.海轮顺洋流航行,节约燃料,航速。

洋流加快净化速度,但也扩大污染。

自主检测2.以信风为驱动力的风海流是()A.东澳大利亚暖流 B.西风漂流 C.千岛寒流 D.北赤道暖流3.寒流的流动方向大致是()A.由高纬向低纬 B.由北向南 C.由南向北 D.由低纬向高纬5.当北印度洋海区洋流呈逆时针方向流动时()A.太阳直射点在北半球B.地球公转至远日点附近C.长江进入汛期D.北京昼短夜长6.有可能将日本北海道附近海区受严重污染的海水带到加拿大西海岸的洋流是()A.北太平洋暖流 B.北赤道暖流 C.千岛暖流 D.季风洋流7.有可能将美国东海洋受污染严重的海水带到欧洲西海岸的洋流是()A.北印度洋季风洋流 B.拉布拉多寒流 C.北大西洋暖流 D.加那利寒流合作突破学习世界洋流分布规律时,可以把“气压带、风带分布”与“大洋表层洋流模式”“世界洋流分布”,三个图对齐纬度位置由左至右排在一起学习,由气压带、风带分布图,推出大洋表层洋流模式图,由大洋表层洋流模式图,推出具体的世界洋流分布。

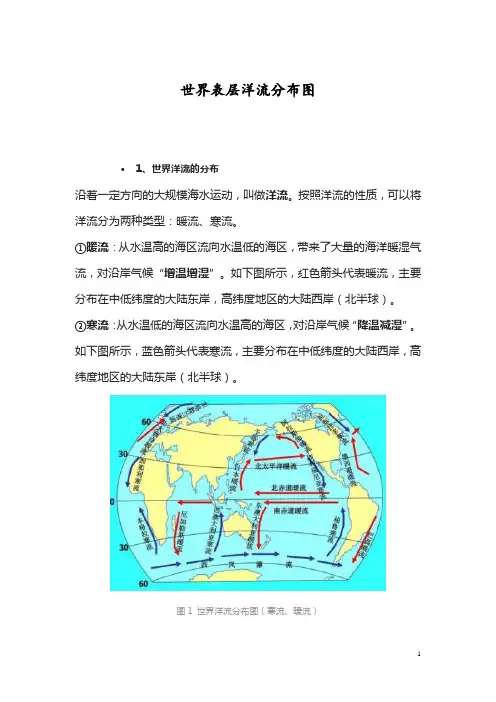

世界表层洋流分布图

•1、世界洋流的分布

沿着一定方向的大规模海水运动,叫做洋流。

按照洋流的性质,可以将洋流分为两种类型:暖流、寒流。

①暖流:从水温高的海区流向水温低的海区,

带来了大量的海洋暖湿气流,对沿岸气候“增温增湿”。

如下图所示,红色箭头代表暖流,主要分布在中低纬度的大陆东岸,高纬度地区的大陆西岸(北半球)。

②寒流:从水温低的海区流向水温高的海区,对沿岸气候“降温减湿”。

如下图所示,蓝色箭头代表寒流,主要分布在中低纬度的大陆西岸,高纬度地区的大陆东岸(北半球)。

图1 世界洋流分布图(寒流、暖流)

1

•2、寒流、暖流的判断

判断一条洋流是暖流还是寒流,可以根据两种方法:

①纬度。

从低纬度流向高纬度,即从温暖的海区流向寒冷的海区,即为暖流;从高纬度流向低纬度,则为寒流;

②温度。

从高水温流向低水温,或者说等温线向低水温凸出,为暖流;从低水温流向高水温,或者说等温线向高水温凸出,则为寒流。

如下图所示,各条曲线表示的是海水等温线,在不说明方向时,默认“上北下南”。

①A、B两条洋流都是从19℃流向23℃,为从低温流向高温,因此为寒流;C、D为从高温流向低温,为暖流;②A、D两条洋流,都是北侧水温高南侧水温低,因此为南半球;B、C为北侧水温低南侧水温高,为北半球。

2。

世界表层洋流分布规律

世界表层洋流分布规律是指地球上海洋表层水体的运动方向和分布情况。

这些洋流受到多种因素的影响,包括地球自转、风力、地形和水温等。

下面将介绍一些世界表层洋流的分布规律:

1. 大洋环流系统:全球性的大洋环流系统是表层洋流的主要分布规律之一。

在北半球,大洋的表层洋流呈逆时针旋转;而在南半球,表层洋流呈顺时针旋转。

这种差异是由于地球自转所造成的科氏力的影响。

2. 赤道洋流:赤道附近的洋流呈东向流动,被称为赤道洋流。

这是由于赤道地区的高温和潮湿气候导致的热量高度迅速上升,使得表层水体被推向赤道,形成了东向洋流。

3. 边缘洋流:边缘洋流是指沿着大陆边缘流动的洋流。

这些洋流受到海陆交互作用、地形和地理条件的影响。

在大陆边缘,冷水从高纬度地区流向低纬度地区,形成寒流;而暖水则从低纬度地区流向高纬度地区,形成暖流。

4. 受地形影响的洋流:地形特征如海山、海峡和海峡等也会影响表层洋流的分布。

当洋流遇到这些地形特征时,它们可能会发生分离和碰撞,导致洋流的改变和混合。

需要注意的是,表层洋流的分布会随着季节、气候和其他因素的变化而发生变动。

同时,无论在北半球还是南半球,洋流都具有明显的周期性和季节性变化,这也需要考虑进去。

总的来说,世界表层洋流分布规律是一个复杂的系统,受到多种因素的影响。

了解和研究这些规律对于预测气候变化、生态系统保护和海洋资源开发都具有重要意义。

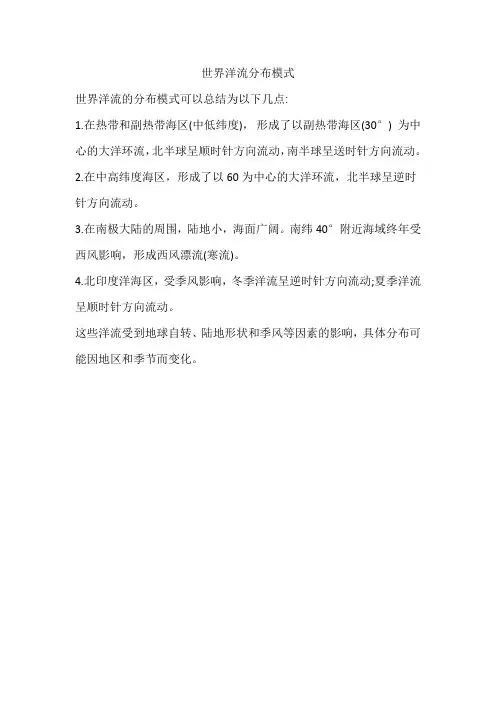

世界洋流分布模式

世界洋流的分布模式可以总结为以下几点:

1.在热带和副热带海区(中低纬度),形成了以副热带海区(30°) 为中心的大洋环流,北半球呈顺时针方向流动,南半球呈送时针方向流动。

2.在中高纬度海区,形成了以60为中心的大洋环流,北半球呈逆时针方向流动。

3.在南极大陆的周围,陆地小,海面广阔。

南纬40°附近海域终年受西风影响,形成西风漂流(寒流)。

4.北印度洋海区,受季风影响,冬季洋流呈逆时针方向流动;夏季洋流呈顺时针方向流动。

这些洋流受到地球自转、陆地形状和季风等因素的影响,具体分布可能因地区和季节而变化。

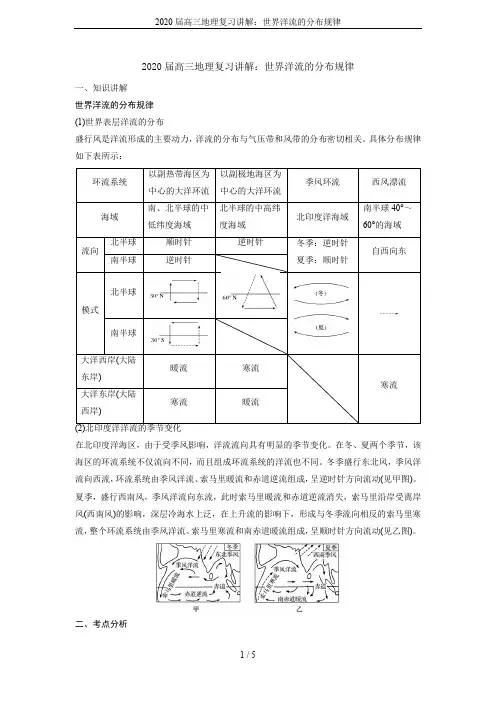

2020届高三地理复习讲解:世界洋流的分布规律一、知识讲解世界洋流的分布规律(1)世界表层洋流的分布盛行风是洋流形成的主要动力,洋流的分布与气压带和风带的分布密切相关。

具体分布规律如下表所示:北半球南半球大陆在北印度洋海区,由于受季风影响,洋流流向具有明显的季节变化。

在冬、夏两个季节,该海区的环流系统不仅流向不同,而且组成环流系统的洋流也不同。

冬季盛行东北风,季风洋流向西流,环流系统由季风洋流、索马里暖流和赤道逆流组成,呈逆时针方向流动(见甲图)。

夏季,盛行西南风,季风洋流向东流,此时索马里暖流和赤道逆流消失,索马里沿岸受离岸风(西南风)的影响,深层冷海水上泛,在上升流的影响下,形成与冬季流向相反的索马里寒流,整个环流系统由季风洋流、索马里寒流和南赤道暖流组成,呈顺时针方向流动(见乙图)。

二、考点分析考向洋流的分布规律欧洲鳗孵化于马尾藻海,幼体随着洋流到达欧洲西部沿海,然后进入河流生活,成年后回到马尾藻海,产卵后死亡。

读图,完成第1题。

1.欧洲鳗从马尾藻海西南部迁往欧洲,首先借助的洋流属于()①以副热带为中心的大洋环流②以副极地为中心的大洋环流③寒流④暖流A.①③B.①④C.②③D.②④答案 B解析图中所示为北大西洋海区及其周边地区。

欧洲鳗从马尾藻海西南部迁往欧洲所经过的海区位于大西洋中低纬度海区,首先借助的洋流主要为墨西哥湾暖流,属于以副热带为中心的大洋环流。

2.下图中M、N海域均是世界优良渔场。

读图,回答下题。

洋流对渔场的分布有显著影响。

请在图中表示洋流的两条线划上添绘箭头(暖流用“”,寒流用“→”),以表明洋流的性质和流向。

答案在图中北纬45°以北的线划上添绘“”,箭头指向东北;在北纬45°以南的线划上添绘“→”,箭头指向西南。

解析上图为北大西洋(局部)及附近地区图,M是加那利寒流,N是北大西洋暖流。

北大西洋暖流流向东北,加那利寒流流向西南,用题目要求的符号表示即可。

二、跟踪训练图为世界某区域图,图中a洋流是一支深受盛行西风影响的洋流。

地理世界洋流分布8字图简图

世界洋流分布模式图,是我们高中地理中必学章节,其实归纳出来就是

几张图片。

洋流又称海流,海洋中除了由引潮力引起的潮汐运动外,海水沿

一定途径的大规模流动。

全球主要洋流分布图

世界洋流分布模式图

1.中低纬海区,形成以副热带为中心的反气旋型大洋环流,北半球顺时针流动, 南半球相反.

2.北半球中高纬度海域,形成逆时针方向流动的大洋环流.

3.南极大陆外围,在南纬40°~60°附近海域终年受西风影响,形成横贯太平洋、大西洋、印度洋的西风漂流,其性质为寒流.

4.北印度洋,形成“夏顺(时针)冬逆(时针)”的季风洋流,这主要与该海域

夏季吹西南季风,冬季吹东北季风有关.

1.将多个不同洋域的热能传送至不同洋区(热能上的平衡);

2.将多个不同洋域的养分往不同的洋区;

3.将多个不同洋域含氧量不同的海水因洋流分布往不同洋区。

因此洋流在地球的生物圈和物理环境上起了重要而积极的平衡和带动作用,对大部分生物(包括陆地上)有存活上的积极帮助。

这是世界洋流的模式简图,请参考。

世界洋流分布

一、说本节教材的地位及作用

洋流是海水运动的重要方式,也是自然环境中物质运动的主要方式之一,是实现物质运动和能量交换的重要载体。

因此,洋流的知识属于地理学中的基础知识,非常重要。

本节教材内容与前后几节教材的内容有紧密联系。

表现如下:一方面,关于洋流的分布,与前面所学的全球风带的分布、地转偏向力、海陆轮廓、世界气候分布等有着密切关系;另一方面,洋流对地理环境的影响,就是地理环境整体性和差异性的体现。

对洋流分布规律及其对地理环境影响的学习,不仅能够起到承前启后的作用,还将进一步提高学生的读图绘图能力,提高学生对已有知识的应用能力,实现对所学知识和已有能力的迁移。

二、说本节课教材内容

本节课主要内容是世界洋流分布规律及洋流对地理环境的影响,属于对地理基本原理和基本规律的学习,从课程标准要求看,本节课不再以世界洋流分布的成因为重点,而重在学习世界洋流的分布规律及其对地理环境的影响,在一定程度上降低了学习难度,符合新课程的理念,引导学生学习对生活有用的地理。

但洋流与学生的生活实际距离较为遥远,洋流虽然是具体的地理现象,对学生来说还是有些抽象。

三、说课程标准

运用地图,归纳世界洋流分布规律,说明洋流对地理环境的影响。

对比老教材,可以看出,新课标有关的洋流知识作了大量的简化。

从知识的内在联系看,“洋流对地理环境的影响”是学习目的,而“世界洋流分布规律”是知识基础。

通过研读课标,我们可以总结一下三点:

第一,学习应落实在地图上,其中最主要的是“全球洋流分布图”,此外还有“渔场分布图”“气压带、风带分布示意图”等。

第二,通过阅图,归纳世界洋流分布的一般规律,即分别以副热带为中心和副极地为中心的大洋环流。

其中,南半球高纬度地区没有形成大洋环流,而是形成连续的西风漂流和南极绕极流。

第三,通过阅读“全球洋流分布图”及“渔场分布图”等,分析洋流对全球热量的输送、沿岸气候、渔场、海洋污染及交通的影响。

四、学情分析

从学生的知识储量来看,他们在初中阶段已经学习过海洋的一些知识。

在本章前几节的学习过程中,他们已初步掌握岩石圈和大气圈中有关物质运动和能量交换的知识,本节课洋流的运动也体现了物质的运动和能量交换,因此,理论上来说,学习洋流是已有类似知识的延续。

从我所任教的这两个班的实际情况来说,两个班都是理科竞赛班,智力基础、反应速度相对于其他班级而言,可能要好一些,同时,也正是因为是理科竞赛班,对于地理这门功课的重视程度并不是很到位,有些同学私下里和我聊天时说,我将来肯定要读理科的,地理只要会考通过就可以了。

因此花在地理上的时间、精力到不一定有普通班多。

地理的基础、地理思维还是很薄弱的,从我上课过程中同学们的反应来看也可以印证这一点的,老师有意识地引导了,有时也很难得出期望的结论。

五、说教学目标

(一)知识与技能

1、运用洋流模式图和世界表层洋流分布图,解释世界洋流的分布规律

2、能运用气压带和风带图说明风海流的形成

3、学会利用海水等温线来判断寒、暖流

(二)过程与方法

1、通过创设问题情境,让学生从生活中发现、探究并解决问题,锻炼学生的思维能力和语言表达能力。

2、通过对洋流分布规律的总结,引导学生主动去获取知识,体验解决问题的过程,进一步

提高学生读图、分析和归纳的能力。

3、通过对洋流的成因分析,培养学生综合分析问题的方法。

(三)情感、态度与价值观

1、激发学生的学科兴趣,培养学生分析、研究地理问题的方法和精神。

2、培养学生合作、探究的学习理念和严谨科学的学习态度。

3、在认识地理事物的共性时把握区域的个体差异。

六、说重难点

1.重点:洋流对于地理环境的影响、世界洋流的分布规律。

2.难点:世界洋流的分布规律。

七、教学设计

情景引入:大家都知道哥伦布发现了美洲新大陆,他第一次横渡大西洋走的是沿欧洲至美洲的直线距离,路程较近,一共用了37天。

第二次去美洲经非洲北部,然后再向西航行,路程更远,却只用了20天。

思考:为什么哥伦布两次航行时间差了17天?

海水每时每刻都在运动,那么海水运动有哪些形式呢?(波浪、潮汐、洋流)

一、世界表层洋流的分布

1、世界洋流运动的成因分析

(1)盛行风是海洋水体运动的主要动力

海面盛行风吹拂表层海水运动带动下层海水运动形成洋流

(2)受陆地形状的限制和地转偏向力的影响,洋流的运动方向会发生改变

过渡:既然盛行风是洋流水体运动的主要动力,要掌握洋流的运动,就要知道地球表面盛行风的分布。

课件显示:动态演示全球气压带和风带模式图

(复习前面学习的有关气压带和风带的知识)

根据盛行风的分布,动态演示洋流形成模式图(重点讲解由信风和地转偏向力形成的赤道暖流、由西风和地转偏向力形成的西风漂流)

2、世界洋流模式图的构建

(1)洋流模式图的构建

(学生活动):先有教师总结分布规律并介绍太平洋洋流分布,然后让学生通过小组合作讨论,自行归纳出大西洋洋流分布

(2)世界表层洋流分布图的构建

【说明:横线代表赤道,“8”、“0”分别代表洋流的分布情况,笔画顺序代表洋流的流向】(过渡)为什么南半球洋流是呈“0”样子的?结合前面总结的世界洋流分布规律,比较实际洋流分布和理想模式图的区别

A、南半球中、高纬海区并没有形成环流,而是形成一支自西向东的西风漂流(从南极上空看是顺时针)原因:此区域几乎都是海洋,无陆地的阻挡

B、北印度洋形成季风洋流(易用幻灯片进行演示)

原因:北印度洋海区海域面积小,受季风影响显著,夏季盛行西南风,海水作顺时针方向流动;冬季吹东北风,海水作逆时针方向流动

巩固练习:某中学生,在澳大利亚的悉尼港抛下一漂流瓶,试图借助洋流漂行。

若干年后,漂流瓶被远在美国旧金山港的中学生打捞上来。

问:该漂流瓶依次经过哪些洋流?

二、洋流对地理环境的影响

1.对气候的影响暖流增加温度和湿度,寒流降低温度和湿度。

2.对海洋生物的影响:世界四大渔场

3.对海洋污染的作用。