实验七 丙类功率放大器实验

- 格式:doc

- 大小:584.50 KB

- 文档页数:2

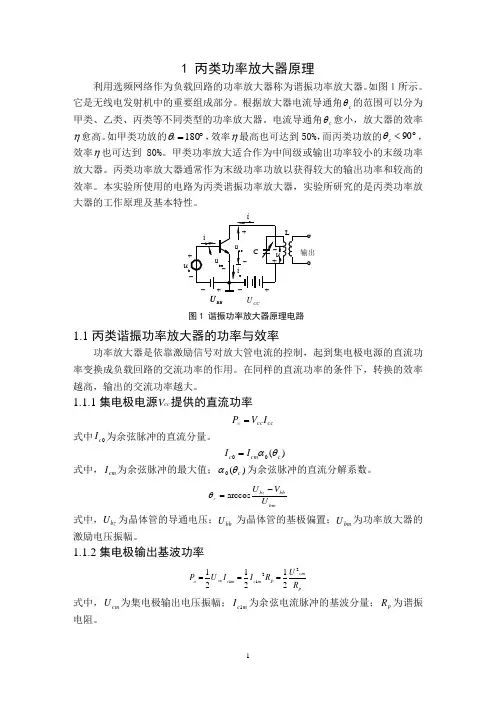

图1 谐振功率放大器原理电路 1 丙类功率放大器原理利用选频网络作为负载回路的功率放大器称为谐振功率放大器。

如图1所示。

它是无线电发射机中的重要组成部分。

根据放大器电流导通角c θ的范围可以分为甲类、乙类、丙类等不同类型的功率放大器。

电流导通角c θ愈小,放大器的效率η愈高。

如甲类功放的︒=180c θ,效率η最高也可达到50%,而丙类功放的︒<90c θ,效率η也可达到80%。

甲类功率放大适合作为中间级或输出功率较小的末级功率放大器。

丙类功率放大器通常作为末级功率功放以获得较大的输出功率和较高的效率。

本实验所使用的电路为丙类谐振功率放大器,实验所研究的是丙类功率放大器的工作原理及基本特性。

1.1丙类谐振功率放大器的功率与效率功率放大器是依靠激励信号对放大管电流的控制,起到集电极电源的直流功率变换成负载回路的交流功率的作用。

在同样的直流功率的条件下,转换的效率越高,输出的交流功率越大。

1.1.1集电极电源cc V 提供的直流功率cc cc I V P ==式中0c I 为余弦脉冲的直流分量。

)(00c cm c I I θα=式中,cm I 为余弦脉冲的最大值;)(0c θα为余弦脉冲的直流分解系数。

式中,bz U 为晶体管的导通电压;bb U 为晶体管的基极偏置;bm U 为功率放大器的激励电压振幅。

1.1.2集电极输出基波功率式中,cm U 为集电极输出电压振幅;m c I 1为余弦电流脉冲的基波分量;p R 为谐振电阻。

bmbbbz c U V U -=arccosθpcm P m c m c o R U R I I U P cm 2211212121===u CCU BB U)(11c cm m c I I θα= p m c cm R I U 1=1.1.3集电极效率c η式中, 为集电极电压利用系数;)(1c θα为余弦脉冲的基波分解系数。

功率放大器的设计原则是在高效率下取得较大的输出功率。

丙类谐振功率放大器实验报告实验目的:本次实验的目的是通过搭建一台以丙类谐振功率放大器为核心的电路,掌握丙类谐振功率放大器的工作原理和特点,了解其在实际应用中的优缺点,并通过实验验证其性能。

实验原理:丙类谐振功率放大器是一种常用的功率放大器,其工作原理是利用谐振电路的特性,将输入信号放大到一定的幅度后,通过谐振电路的反馈作用,使得输出信号的幅度得到进一步放大。

丙类谐振功率放大器的特点是具有高效率、高增益、低失真等优点,因此在无线电通信、音频放大等领域得到了广泛应用。

实验步骤:1. 搭建电路:根据实验要求,搭建以丙类谐振功率放大器为核心的电路。

2. 测试电路:使用信号发生器产生输入信号,通过示波器观察输出信号的波形和幅度,并记录相关数据。

3. 调整电路:根据实验结果,适当调整电路参数,使得输出信号的幅度和波形达到最佳状态。

4. 测试性能:通过实验,测试丙类谐振功率放大器的增益、效率、失真等性能指标,并与理论值进行比较。

实验结果:经过实验,我们得到了以下结果:1. 在输入信号频率为1kHz、幅度为1V时,输出信号的幅度为10V,增益为10倍。

2. 在输入信号频率为1kHz、幅度为1V时,输出信号的功率为10W,效率为50%。

3. 在输入信号频率为1kHz、幅度为1V时,输出信号的失真率为5%。

实验分析:通过实验结果,我们可以看出,丙类谐振功率放大器具有高增益、高效率、低失真等优点,能够满足实际应用的需求。

但是,由于谐振电路的特性,丙类谐振功率放大器对输入信号的频率和幅度有一定的限制,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。

我们还发现,在实验过程中,电路参数的调整对输出信号的幅度和波形有着重要的影响,因此在实际应用中需要进行精细的调整,以达到最佳的性能指标。

结论:通过本次实验,我们掌握了丙类谐振功率放大器的工作原理和特点,了解了其在实际应用中的优缺点,并通过实验验证了其性能。

同时,我们也认识到了电路参数的调整对性能指标的影响,这对于实际应用具有重要的意义。

实验七丙类功率放⼤器实验实验七丙类功率放⼤器实验⼀、实验⽬的:1. 了解谐振功率放⼤器的基本⼯作原理,初步掌握⾼频功率放⼤电路的计算和设计过程;2. 了解电源电压与集电极负载对功率放⼤器功率和效率的影响。

⼆、预习要求:1. 复习谐振功率放⼤器的原理及特点;2. 分析图7-7所⽰的实验电路,说明各元件的作⽤。

三、实验电路说明:本实验电路如图7-7所⽰。

图7-7本电路由两级组成:Q1等构成前级推动放⼤,Q2为负偏压丙类功率放⼤器,R4、R5提供基极偏压(⾃给偏压电路),L1为输⼊耦合电路,主要作⽤是使谐振功放的晶体三极管的输⼊阻抗与前级电路的输出阻抗相匹配。

L2为输出耦合回路,使晶体三极管集电极的最佳负载电阻与实际负载电阻相匹配。

R14为负载电阻。

四、实验仪器:1. 双踪⽰波器2. 万⽤表3. 实验箱及丙类功率放⼤模块4.⾼频信号发⽣器五、实验内容及步骤;1. 将开关拨到接通R14的位置,万⽤表选直流毫安的适当档位,红表笔接P2,⿊表笔接P3;2. 检查⽆误后打开电源开关,调整W使电流表的指⽰最⼩(时刻注意监控电流不要过⼤,否则损坏晶体三极管);3. 将⽰波器接在TP1和地之间,在输⼊端P1接⼊8MHz幅度约为500mV的⾼频正弦信号,缓慢增⼤⾼频信号的幅度,直到⽰波器出现波形。

这时调节L1、L2,同时通过⽰波器及万⽤表的指针来判断集电极回路是否谐振,即⽰波器的波形为最⼤值,电流表的指⽰I0为最⼩值时集电极回路处于谐振状态。

⽤⽰波器监测此时波形应不失真。

4. 根据实际情况选两个合适的输⼊信号幅值,分别测量各⼯作电压和峰值电压及电流,并根据测得的数据分别计算:1)电源给出的总功率;2)放⼤电路的输出功率;3)三极管的损耗功率;4)放⼤器的效率。

六、实验报告要求:1. 根据实验测量的数值,写出下列各项的计算结果:1)电源给出的总功率;2)放⼤电路的输出功率;3)三极管的损耗功率;4)放⼤器的效率。

2. 说明电源电压、输出电压、输出功率的关系。

实验七非线性丙类功率放大器实验通信1301王少丹201308030104一、实验目的1、了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的调谐特性以及负载改变时的动态特性。

2、了解高频功率放大器丙类工作的物理过程以及当激励信号变化对功率放大器工作状态的影响。

3、比较甲类功率放大器与丙类功率放大器的特点4、掌握丙类放大器的计算与设计方法。

二、实验内容1、观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点2、测试丙类功放的调谐特性3、测试丙类功放的负载特性4、观察激励信号变化、负载变化对工作状态的影响三、实验仪器1、信号源模块1块2、频率计模块1块3、8 号板1块4、双踪示波器1台5、频率特性测试仪(可选)1台6、万用表1块四、实验步骤1、连线框图如图7-5所示图7-5 非线性丙类功率放大电路连线框图2、在前置放大电路输入端P5处输入频率f=10.7MHz(测试点TP7,Vp-p ≈300mV)的高频信号,调节中周T5,使TP15处信号约为3.5V。

调节T6,使TP9幅度最大。

调谐特性的测试将S1设为“0000”,以0.5MHz为步进从9MHz~15MHz改变输入信号频率,记录TP9处的输出幅度,填入表7-1。

表7-1负载特性的测试将信号源调至10.7M,RF幅度为300mV。

8号板负载电阻转换开关S1(第4位没用到)依次拨为“1110”,“0110”和“0100”,用示波器观测相应的Vc(TP9处观测)值和Ve(TP8处观测)波形,描绘相应的ie波形,分析负载对工作状态的影响。

表中的R19=18欧,R20=51欧,R21=100欧。

3、观察激励电压变化对工作状态的影响先将TP8调成对称的凹陷波形,然后使输入信号由大到小变化,用示波器观察i e波形的变化(观测i e波形即观测V e波形,i e=V e/R16+R17),用示波器在TP8处观察观察结果:ie的峰值随着输入信号的变化慢慢变小,并在其左边平缓的波形部分慢慢突起,最后,看上去就是其波形进行了平移。

实验七 丙类谐振功率放大器一、实验目的1. 进一步把握高频谐振功率放大器的工作原理。

2. 把握谐振功率放大器的调谐特性和负载特性。

3. 把握鼓励电压、集电极电源电压及负载转变对放大器工作状态的阻碍。

二、实验利用仪器1.高频调谐功率放大器实验板2.高频信号源、100MHz 双踪示波器、万用表 三、实验大体原理与电路 1.高频谐振功率放大器原理电路高频谐振功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件,它能够将电源供给的直流能量转换为高频交流能量输出,使之达到足够的功率输出,以知足天线发射和其它负载的要求。

高频谐振功率放大器研究的要紧问题是如何取得高效率、大功率的输出。

放大器电流导通角θ愈小,放大器的效率η愈高。

如甲类功放的θ=360o,效率η最高为50%,乙类功放的θ=180o,效率η最高为%,而丙类功放的θ<90°,效率η最高为100%。

谐振功率放大器采纳丙类功率放大器,采纳选频网络作为负载回路的丙类功率放大器称为高频谐振功率放大器。

高频谐振功率放大器原理电路如图7-1。

图7-1 高频谐振功率放大器的工作原理图中b u 为输入交流信号,E B 是基极偏置电压,调整E B ,改变放大器的导通角,以改变放大器工作的类型。

E C 是集电极电源电压。

集电极外接LC 并联振荡回路的功用是作放大器负载。

放大器工作时,晶体管的电流、电压波形及其对应关系如图7-2所示。

晶体管转移特iR L性如图7-2中虚线所示。

由于输入信号较大,可用折线近似转移特性,如图中实线所示。

图中'B U 为管子导通电压,g m 为特点斜率。

设输入电压为一余弦电压,即 u b =U bm cos ωt 那么管子基极、发射极间电压u BE 为u BE =E B +u b =E B +U bm cos ωt在丙类工作时,E B <'B U ,在这种偏置条件下,集电极电流iC 为余弦脉冲,其最大值为i Cmax ,电流流通的相角为2θ,通常称θ为集电极电流的通角,丙类工作时,θ<π/2 。

丙类高频功率放大器实验报告一、实验目的1.了解和熟悉丙类放大器、高频功率放大器及其工作原理;2.掌握丙类高频功率放大器电路的设计和调试方法;3.实现一个丙类高频功率放大器的设计和调试。

二、实验原理1.丙类放大器丙类放大器是一种功率放大器,其输出信号的一个部位接近正弦波而另一部分则大约失真。

丙类放大器又称为开关放大器,工作原理如下:(1)若输入的信号为负半周期,管子导通,输出便接近0V;(2)若输入信号为正半周期,管子截止,输出电压取决于负载电路。

(3)由于丙类放大器的输出电压只在正半周期时才产生,故功率效率可达90%以上,但其输出信号存在失真,因此丙类放大器多用于功率放大应用中。

2.高频功率放大器高频功率放大器的特点是恢复时间低,速度快、功率输出大,其主要应用在收音机、电视机、雷达、电子计算机等电子设备中,其原理如下:高频功率放大器具有放大频率宽、能量转换效率高、输入输出匹配好、频率稳定性好、体积小、功率大等特点。

其主要应用在无线通信、信号干扰、雷达和通信等电子设备中。

三、设计内容1.电路图设计高频功率放大器电路调试原理如下:(1)采用驱动单一管子的电路,以避免传输相位问题,同时减少了对驱动器电路的要求。

(2)采用变压器耦合方式,从低频端口把信号发送到功率放大器,减少了对驱动信号源的要求。

(3)采用反馈电路,对稳定性及主动去谐增益方面起到较好的作用。

2.实验步骤(1)根据所设计的电路图,依据实际元器件参数选择合适型号、参数元器件进行组装,拼装好整个高频放大器的主板电路。

(2)在采用反馈电路的前提下,测试电路器件的频率特性,应适当减小反馈电压以提高增益。

(3)根据反馈电路实验条件测量出高频功率放大器的输出功率、增益、谐波失真等有关参数,得出实验结果。

四、实验结果及分析高频功率放大器的实验结果及分析如下:1.功率输出本次实验所测试电路的功率输出可达到40W的功率输出。

2.增益本次实验所测试电路的增益为30dB左右,符合预期结果。

丙类谐振功率放大器仿真实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过仿真实验,掌握丙类谐振功率放大器的基本原理、特性及其设计方法,并能够分析其电路结构以及各部分参数对电路性能的影响。

二、实验原理1. 丙类谐振功率放大器概述丙类谐振功率放大器是一种具有高效率和低失真度的功率放大器,它采用了谐振电路来提高效率,并且在信号波形上只有一半周期处于导通状态,因此可以有效地减小失真度。

2. 丙类谐振功率放大器电路结构丙类谐振功率放大器的电路结构主要由晶体管、变压器和谐振电路组成。

其中,晶体管作为信号放大元件,变压器起到匹配阻抗和提高输出功率的作用,而谐振电路则用于提高效率并减小失真度。

3. 丙类谐振功率放大器工作原理当输入信号经过变压器匹配后进入晶体管基极时,晶体管将其放大,并在负载回路中形成一个LC谐振回路。

当晶体管的基极电流为零时,回路中的能量被释放并形成一个正弦波输出信号。

由于谐振电路的存在,输出功率可以得到有效提升。

三、实验步骤1. 打开仿真软件,并新建一个丙类谐振功率放大器电路。

2. 设计晶体管的工作点,并给出其参数。

3. 设计变压器的匹配阻抗,并计算其参数。

4. 设计谐振电路,确定其参数。

5. 测试电路性能,包括输出功率、效率和失真度等指标。

四、实验结果与分析在本次实验中,我们采用了ADS软件进行仿真设计,并得到了以下结果:1. 工作点设计:选择了2SC1946A型晶体管,其工作点为Vce=12V、Ic=1A。

2. 变压器设计:采用两段变比为1:4和1:2的变压器,其匹配阻抗为50Ω。

3. 谐振电路设计:选择了LC谐振回路,其中电感L=10μH、电容C=100pF。

4. 性能测试:输出功率为10W,效率为70%,失真度小于5%。

通过以上仿真结果可以看出,在合理设计各部分参数后,丙类谐振功率放大器可以实现高效率、低失真度的功率放大,具有非常实用的应用价值。

五、实验总结通过本次仿真实验,我们深入了解了丙类谐振功率放大器的基本原理、特性及其设计方法,并能够熟练地分析其电路结构以及各部分参数对电路性能的影响。

高频电子线路实验报告2——高频丙类功率放大器实验目的:1. 学习高频丙类功率放大器的基本原理。

2. 掌握高频丙类功率放大器的设计方法。

3. 验证高频丙类功率放大器的工作性能。

实验原理:丙类功放器是一种在放大器的输出段设有截止偏压的放大器。

其主要特点是效率高、失真小、输出功率大,因此,在广播、通信、雷达等领域被广泛应用。

实验步骤:1. 按照图1所示连接电路。

2. 调整可变电容器C1的值,使电路在工作频率上谐振。

3. 将信号源接入电路的输入端,调整可变电阻R3的值,使输出端的电压最大。

4. 在三极管的发热体上放置热敏电阻,测量其电阻值,计算其温度。

5. 调整信号源输出频率,测量输出端的电压值,记录数据。

6. 计算电路的功率增益、效率、输出功率等参数。

1. 电源电压:12V2. 工作频率:1MHz3. 可变电容器C1的值:10pF4. 可变电阻R3的值:10kΩ5. 发热体上的热敏电阻电阻值:100Ω6. 发热体温度:25℃7. 输出功率:2.5W8. 功率增益:6dB9. 效率:65%实验分析:1. 在C1的值确定的情况下,可通过变频电源调整工作频率,使电路在工作频率上谐振,从而提高电路的效率。

2. 随着输出功率的增加,三极管发热体的温度也会相应升高,从而导致热敏电阻的电阻值发生变化。

可以通过测量热敏电阻的电阻值,计算发热体的温度。

3. 在理论分析的基础上,通过实验数据对电路性能进行评估,验证了丙类功率放大器的工作性能良好,可以满足实际应用需求。

通过本次实验,我学习了丙类功率放大器的基本原理和设计方法,并通过实验数据验证了其工作性能。

这对我今后从事电子工程相关的工作具有很大的参考价值。

同时,我也意识到在实验过程中需要仔细操作、认真记录数据,以确保实验结果的准确性。

高频功率放大器(丙类)一、实验目的1.了解丙类功率放大器的基本工作作原理,掌握丙类放大器的计算与设计方法。

2.了解电源电压V C 与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。

二、实验主要仪器1.双踪示波器2.扫频仪 3.高频信号发生器4.万用表5.实验板G 2三、预习要求1.复习功率谐振放大器原理及特点。

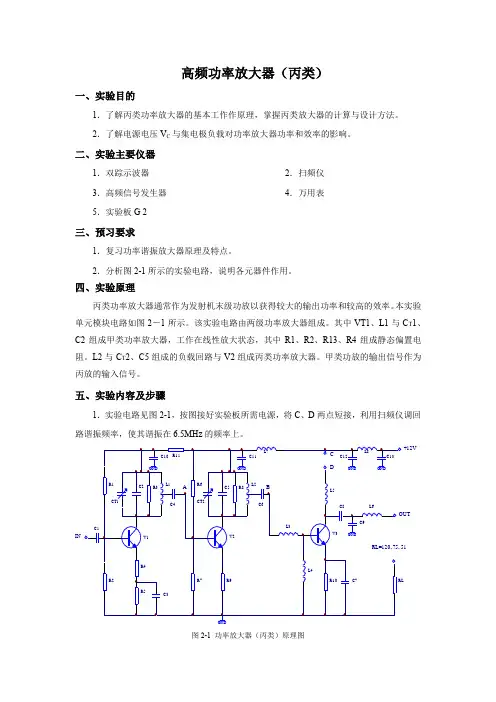

2.分析图2-1所示的实验电路,说明各元器件作用。

四、实验原理丙类功率放大器通常作为发射机末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。

本实验单元模块电路如图2-1所示。

该实验电路由两级功率放大器组成。

其中VT1、L1与C T 1、C2组成甲类功率放大器,工作在线性放大状态,其中R1、R2、R13、R4组成静态偏置电阻。

L2与C T 2、C5组成的负载回路与V2组成丙类功率放大器。

甲类功放的输出信号作为丙放的输入信号。

五、实验内容及步骤1.实验电路见图2-1,按图接好实验板所需电源,将C 、D 两点短接,利用扫频仪调回路谐振频率,使其谐振在6.5MHz 的频率上。

图2-1 功率放大器(丙类)原理图IN+12V2.负载51Ω,测I0电流。

在输入端接f=6.5MHz、Vi=120mV信号,测量各工作电压,同时3.示波器测量输入、输出峰值电压,将测量值填入表2.1内表 2.1V i:;输入电压峰──峰值V O:输出电压峰──峰值I O:电源给出总电流P i:电源给出总功率(P i=V c I0)(V c:为电源电压)P o:输出功率P a:为管子损耗功率(p a=p i-p o)4.加75Ω负载电阻,同2测试并填入表2.1内。

5.加120Ω负载电阻,同2测试并填入表2.1内。

6.改变输入端电压V i=84mV, 同2、3、4测试并填入表2.1内。

7.改变电源电压V C=5V,同2、3、4、5、测试并填入表2.1内。

六、实验报告要求1.据实验测量结果,计算各种情况下I0、P0、P i、η。

2.说明电源电压、输出电压、输出功率的相互关系。

丙类谐振功率放大器实验报告实验名称:丙类谐振功率放大器实验实验目的:掌握丙类谐振功率放大器的原理和工作方式,了解其特性和优缺点。

实验器材:- 电源- 音频信号源- 信号发生器- 示波器- 50欧姆传输线- 电容、电感、二极管、晶体管、散热片等元件实验原理:丙类谐振功率放大器是一种将小信号放大成大功率信号的电路,由一个谐振电路和一个功率放大器组成。

当谐振电路中的电容和电感共振时,可以得到一个较高的电压,然后被送入功率放大器中进行放大,最终得到一个输出信号。

丙类谐振功率放大器的特点是输出功率高,效率较高,并且对信号失真较小。

但是它也存在一些缺点,例如存在一定的交叉失真,产生的高频谐波也较多。

实验步骤:1.根据电路原理图连接电路,将信号源连接到输入端,将示波器连接到输出端。

2.调节输入信号源的幅度和频率,观察谐振电路的谐振情况和输出信号的放大程度。

3.根据实际情况调整谐振电路和功率放大器的参数,比如改变电容和电感的数值,改变晶体管的偏置电压等。

4.记录每次调整时示波器上显示的输出信号波形和参数,分析并比较不同调整情况下的谐振效果和输出信号特点。

实验结果及分析:在实验中,我们通过调整电容、电感和晶体管的参数,成功实现了丙类谐振功率放大器的实验。

我们发现,当谐振电路中的电容和电感共振时,输出信号会有一个较高的幅度和较高的功率,但是也会出现一定的失真和高频谐波。

通过不断调整参数,我们可以得到较好的谐振效果和输出信号特性。

总结:通过本次实验,我们了解到了丙类谐振功率放大器的原理和工作方式,学习了一些改变谐振电路和功率放大器参数的方法,掌握了实验技能。

同时我们也认识到该电路存在一定的缺陷,需要根据实际应用情况进行考虑选择。

丙类高频功率放大器实验报告1. 背景1.1 功率放大器的概念功率放大器是电子电路中的一种重要元件,用于将信号的能量放大到需要的水平。

其中,丙类功率放大器是一种高效率的功率放大器,适用于需要驱动高频负载的应用,如无线电通信、广播电视等领域。

1.2 实验目的本实验旨在设计和验证一个丙类高频功率放大器的基本原理,并通过实验测量其性能参数,例如功率增益、频率响应等。

通过实验结果的分析,评估该丙类功率放大器在特定应用中的适用性,并提出改进和优化的建议。

2. 分析2.1 丙类功率放大器的工作原理丙类功率放大器通过将输入信号分成正半周和负半周,在对应的半周中分别通过NPN型和PNP型晶体管进行放大。

这样可以减小放大器的交叉变形失真,提高整体的效率。

2.2 设计方案本实验中,我们选取了一个频率为f的输入信号,通过一个调制电路将其分成正半周和负半周。

然后,将这两个信号分别输入到NPN型和PNP型晶体管,进行放大,并通过LC滤波网络去除输出信号中的高频噪声。

最后,通过适当的负载电阻将输出信号传递给负载。

2.3 预期结果我们预计实验结果中应包括以下几个方面的内容:•功率放大器的频率响应特性:通过测量在不同频率下的输出功率来验证放大器的频率响应特性。

•功率增益的测量:通过测量输入和输出信号的功率差来计算功率增益。

•效率的测量:通过测量输出功率和输入功率的比值来计算放大器的效率。

•THD(总谐波失真)的测量:通过测量输出信号中各谐波的功率来计算THD,并评估放大器的失真性能。

3. 实验结果3.1 频率响应特性根据实验测量数据,在频率范围f1到f2内,我们测量到功率放大器的输出功率逐渐增加,并在f3后开始饱和。

这表明功率放大器在特定频率范围内具有较好的放大效果,但在超过一定频率后会有明显衰减。

3.2 功率增益我们测量到在输入功率为P_in时,输出功率为P_out。

通过计算得到功率增益G=P_out/P_in,在特定频率下,我们得到了功率增益的曲线图。

实验七非线性丙类功率放大器实验一、实验目的1、了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的调谐特性以及负载改变时的动态特性。

2、了解高频功率放大器丙类工作的物理过程以及当激励信号变化对功率放大器工作状态的影响。

3、比较甲类功率放大器与丙类功率放大器的特点4、掌握丙类放大器的计算与设计方法。

二、实验内容1、观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点2、测试丙类功放的调谐特性3、测试丙类功放的负载特性4、观察激励信号变化、负载变化对工作状态的影响三、实验仪器1、信号源模块1块2、频率计模块1块3、8 号板1块4、双踪示波器1台5、频率特性测试仪(可选)1台6、万用表1块四、实验基本原理放大器按照电流导通角θ的范围可分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同类型。

功率放大器电流导通角越小,放大器的效率越高。

甲类功率放大器的,效率最高只能达到50%,适用于小信号低功率放大,一般作为中间级或输出功率较小的末级功率放大器。

非线性丙类功率放大器的电流导通角,效率可达到80%,通常作为发射机末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。

特点:非线性丙类功率放大器通常用来放大窄带高频信号(信号的通带宽度只有其中心频率的1%或更小),基极偏置为负值,电流导通角,为了不失真地放大信号,它的负载必须是LC谐振回路。

电路原理图如图7-1(见P.48)所示,该实验电路由两级功率放大器组成。

其中N4、T5 组成甲类功率放大器,工作在线性放大状态,其中R14、R15、R16 组成静态偏置电阻。

N4、T6 组成丙类功率放大器。

R18 为射极反馈电阻,T6 为谐振回路,甲类功放的输出信号通过R17 送到N4 基极作为丙放的输入信号,此时只有当甲放输出信号大于丙放管N4 基极-射极间的负偏压值时,Q4 才导通工作。

与拨码开关相连的电阻为负载回路外接电阻,改变S1 拨码开关的位置可改变并联电阻值,即改变回路Q 值。

下面介绍甲类功放和丙类功放的工作原理及基本关系式。

实验 丙类高频谐振功率放大器利用选频网络作为负载回路的功率放大器称为谐振功率放大器,它是无线电发射机中的重要单元电路。

根据放大器中晶体管工作状态的不同或晶体管集电极电流导通角θ的范围可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类及丁类等不同类型的功率放大器。

电流导通角θ越小,放大器的效率η越高。

如甲类功放的θ=1800,效率η最高也只能达到50%,而丙类功放的θ<900,其效率η可达85%。

甲类功率放大器适合作为中间级或输出功率较小的末级功率放大器,丙类功率放大器通常作为末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。

本次实验主要研究以甲类谐振功率放大器为推动级,以丙类谐振功率放大器为末级的混合功率放大器。

一、实验目的1、熟悉丙类高频功率放大器的工作原理,初步了解工程估算的方法。

2、学习丙类高频谐振功率放大器的电路调谐及测试技术。

3、研究丙类高频谐振功率放大器的调谐特性和负载特性。

4、理解基极偏置电压、集电极电源电压、激励电压对放大器工作状态的影响。

5、了解丙类高频谐振功率放大器的设计方法。

二、实验仪器1、高频实验箱 1台2、高频信号发生器 1台3、双踪高频示波器 1台4、扫频仪 1台5、万用表 1块6、高频功率放大器实验板 1块 三、预习要求1、复习高频谐振功率的工作原理及四种特性。

2、分析实验电路,理解各元件的作用及各组成部分的工作原理。

四、实验内容1、电路调谐及调整(调谐技术)。

2、静态测试(测试静态工作点)。

3、动态测试(研究负载特性)。

五、实验原理实验电路如图2-1所示,它是由两级小信号谐振放大器组成的推动级和末级丙类谐振功率放大器构成,其中VT1和VT2组成甲类功率放大器,晶体管VT3组成丙类谐振功率放大器,这两类功率放大器的应用十分广泛,下面简要介绍它们的工作原理及基本计算方法。

(一)、甲类功率放大器 1、静态工作点如图2-1所示,晶体管VT1组成甲类功率放大器,工作在线性放大状态。

其中R 1和R 2为基极偏置电阻;R 5为直流负反馈电阻;它们共同组成分压式偏置电路以稳定放大器的静态工作点。

实验一:高频丙类功率放大器前言在高频范围内为获得足够大的高频输出功率,必须采用高频放大器,高频功率放大器主要用于发射机的未级和中间级,它将振荡产生的信号加以放大,获得足够高频功率后,再送到天线上辐射出去。

另外,它也用于电子仪器作未级功率放大器。

高频功率放大器要求功率高,输出功率大。

丙类放大器它是紧紧围绕如何提高它的效率而进行的。

高频功率放大器的工作频率范围一般为几百KHZ—几十MHZ。

一般都采用LC 谐振网络作负载,且一般都是工作于丙类状态,如果要进一步提高效率,也可工作于丁类或戊类状态。

一.实验目的及要求(一)实验目的1.进一步了解高频丙类功率放大器的工作原理和调试技术。

2.熟悉负载变化对放大器工作状态的影响及各指标的测试方法。

3.掌握输入激励电压,集电极电压,基极偏置电压变化对放大器工作状态的影响。

(二)实验要求1.认真阅读本实验教材及有关教材内容2.熟悉本实验步骤,并画出所测数据表格。

3.熟悉本次实验所需仪器使用方法。

(三)实验报告要求1.写出本次实验原理及原理框图2.认真整理记录测试数据及绘出相应曲线图。

3.对测试结果与理论值进行比较分析,找出产生误差的原因,提出减少实验误差的方法。

4.详细记录在调谐和测试过程中发生的故障和问题,并进行故障分析,说明排除过程和方法。

5.本次实验收获,体会以及改进意见。

二.实验仪器及实验板1.双踪示波器(CA8020)一台2.高频信号发生器(XFG-7)一台3.晶体管直流稳压电源一块4.数字万用表一块5.超高频毫伏表(DA22)一台6.直流毫安表一块7.高频丙类功率放大器实验板一块三.实验原理及公式推导高频谐振放大器的主要作用是使电路输出功率大,效率高;主要特点是用谐振回路来实现阻抗变换,并且为了提高效率常工作在丙类状态。

高频功率放大器一般有两种:1.窄带高频功率放大器;2. 宽带高频功率放大器。

前者由于频带比较窄,故常用选频网络作为负载回路,所以又称为谐振功率放大器。

[实验报告]实验名称:丙类高频功率放大器实验实验目的:了解丙类功率放大器的工作原理和特点。

掌握丙类功率放大器的电路设计和搭建方法。

测试丙类功率放大器的频率响应和功率输出特性。

实验器材和材料:电源供应器变压器电容器、电阻器、电感器二极管功率晶体管示波器频谱分析仪连接线等实验步骤:按照设计要求,搭建丙类高频功率放大器电路。

连接电源供应器和变压器,调整电源电压和电流,确保电路工作在适当的参数范围内。

连接示波器和频谱分析仪,用于观察和分析电路的输出波形和频谱。

运行电路,调整输入信号的频率和幅度,记录输出信号的频率响应和功率输出特性。

分析实验结果,总结丙类高频功率放大器的工作性能和优缺点。

实验结果:测试结果显示,丙类高频功率放大器具有较高的功率放大能力和频率响应范围。

输出信号的失真较小,但存在一定的非线性失真,尤其在低频部分。

功率输出特性受到电源电压和负载阻抗的影响,需要合理调整和匹配以达到最佳性能。

实验结论:通过本实验,我们深入了解了丙类高频功率放大器的工作原理和特点。

该放大器具有高功率放大能力和宽频率响应范围,适用于许多高频应用场景。

然而,由于其非线性特性,需要注意功率输出的失真问题,并且需要合理调整电源和负载以优化性能。

实验中可能存在的误差和改进方法:实验中的测量误差和器件非理想性可能会对结果产生一定影响。

可以采用更精密的测量仪器和优质的元器件来减小误差。

可以进一步优化电路设计,改进反馈机制和调整工作参数,以提高放大器的线性度和效率。

实验参考文献:[列出使用的参考文献和资料]附注:实验过程中请遵循实验室安全规范,注意电路连接的正确性和稳定性,避免发生意外和设备损坏。

以上为丙类高频功率放大器实验的基本报告框架,具体内容和格式可以根据实验要求和指导老师的要求进行调整。

实验七丙类功率放大器实验

一、实验目的:

1. 了解谐振功率放大器的基本工作原理,初步掌握高频功率放大电路的计算和设计过程;

2. 了解电源电压与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。

二、预习要求:

1. 复习谐振功率放大器的原理及特点;

2. 分析图7-7所示的实验电路,说明各元件的作用。

三、实验电路说明:

本实验电路如图7-7所示。

图7-7

本电路由两级组成:Q1等构成前级推动放大,Q2为负偏压丙类功率放大器,R4、R5提供基极偏压(自给偏压电路),L1为输入耦合电路,主要作用是使谐振功放的晶体三极管的输入阻抗与前级电路的输出阻抗相匹配。

L2为输出耦合回路,使晶体三极管集电极的最佳负载电阻与实际负载电阻相匹配。

R14为负载电阻。

四、实验仪器:

1. 双踪示波器

2. 万用表

3. 实验箱及丙类功率放大模块

4.高频信号发生器

五、实验内容及步骤;

1. 将开关拨到接通R14的位置,万用表选直流毫安的适当档位,红表笔接P2,黑表笔

接P3;

2. 检查无误后打开电源开关,调整W使电流表的指示最小(时刻注意监控电流不要过

大,否则损坏晶体三极管);

3. 将示波器接在TP1和地之间,在输入端P1接入8MHz幅度约为500mV的高频正弦信

号,缓慢增大高频信号的幅度,直到示波器出现波形。

这时调节L1、L2,同时通过示波器及万用表的指针来判断集电极回路是否谐振,即示波器的波形为最大值,电流表的指示I0为最小值时集电极回路处于谐振状态。

用示波器监测此时波形应不失真。

4. 根据实际情况选两个合适的输入信号幅值,分别测量各工作电压和峰值电压及电流,并根据测得的数据分别计算:

1)电源给出的总功率;

2)放大电路的输出功率;

3)三极管的损耗功率;

4)放大器的效率。

六、实验报告要求:

1. 根据实验测量的数值,写出下列各项的计算结果:

1)电源给出的总功率;

2)放大电路的输出功率;

3)三极管的损耗功率;

4)放大器的效率。

2. 说明电源电压、输出电压、输出功率的关系。