最新整理高考语文:常见文言虚词在文中意义和用法的理解

- 格式:doc

- 大小:248.50 KB

- 文档页数:7

高考18个文言虚词意义和用法高考语文文言文虚词常考的共有18个,分别是之、乎、者、也、因、其、所、与、而、且、乃、于、若、为,则、何、以、焉!它们的意义及用法如下:一、之(一)代词1.第三人称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运用为第一人称或第二人称。

例:(1)太后盛气而揖之。

(《触龙说赵太后》)(2)不知将军宽之至此也!(《廉颇蔺相如列传》)(3)然语之,又恐汝日日为吾担忧。

(《与妻书》)2.指示代词:这,此。

例:(1)夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(《季氏将伐颛臾》)(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

(《季氏将伐颛臾》)(3)之二虫又何知!(《逍遥游》)(二)助词1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。

例:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)2.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

(《烛之武退秦师》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语前置的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)5.用在时间名词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。

例:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

(《寡人之于国也》)(三)动词,到……去例:胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)二、乎(一)语气助词1.表疑问语气,可译为“吗”“呢”。

例:(1)儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)(2)技盖至此乎?(《庖丁解牛》)2.表示反问语气,相当于“吗”“呢”。

例:臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》)3.表揣度或商量语气,可译为“吧”。

例:王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)4.用于感叹句或祈使句,可译为“啊”“呀”等。

例:悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

(《离骚》)(二)介词,相当于“于”“在”等,在文中有不同的翻译。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法虚词——不能单独成句,意义比较抽象,有帮助造句作用的词。

现代汉语的虚词一般情况下包括副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。

文言虚词和实词的分类大体上和现代汉语相同,所不同的是代词一般也归入虚词一类。

文言虚词考查的范围是“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”18个常见文言虚词。

这条要求中值得注意的有两点:一是“常见文言虚词”,是以考纲列举的18个文言虚词为重点,是指在阅读材料中根据上下文的语境对出现的文言虚词加以解释的能力。

二是“在文中的用法”,强调“在文中”这一范围,主要是考查学生在具体语境中理解并辨别文言虚词的不同用法的能力。

高考中经常涉及的文言虚词词类包括代词、介词、副词、连词、助词等几类,但实际上每道高考试题又不是全部考查同一类虚词。

一、代词在文中的意义和用法代词是代替别的词、词组和句子的词,分为人称代词和指示代词。

常用的代词有“而、何、其、若、焉、之”等。

关于代词,首先是要辨析代词和非代词这也就成为虚词考查的一个常见设题点,近些年来多次在这一点上设置障碍。

如:1、而:通“尔”,用作代词,第二人称,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹”(《项脊轩志》)2、何:用作疑问代词(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”“也”,可译为“为什么”“什么原因”。

①何者?严大国之威以修敬也。

(《廉颇蔺相如列传》)②予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)(2)作宾语,主要代处所和事物,可译为“哪里”“什么”。

译时,“何”要后置。

①豫州今欲何至?(《赤壁之战》)②大王来何操?(《鸿门宴》)(3)作定语,可译为“什么”“哪”。

①然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》)②其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

(《琵琶行》)3、乃:用作代词。

只用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”不能作宾语。

文言虚词意义和用法

文言虚词是文言文中常见的一种词类,它们通常没有具体的实际意义,而是用来表示语气、体态、语法结构等方面的用词。

文言虚词的意义和用

法如下:

1.了:表示动作的完成或已经发生,也可以表示疑问、反问、感叹等

语气。

例如:“已而后知其所以然矣。

”、“自与先生辞,今三年矣。

”、“何事不伤人哉!”、“敷裘(fū)而辞了。

此干戈一也。

”

2.之:表示所属关系或方向性,相当于现代汉语的“的”、“向”,

还可以表示动词的补充。

例如:“古之成大事者,不惟有超世之才,亦必

有坚忍不拔之志。

”、“直北之山”,“之言如君之语。

”

3.乎:表示疑问、反问语气,相当于现代汉语的“吗”、“呢”。

例如:“此之谓乎?”、“孔子受命于周而之昭公之时……君乎!”、“安

得其芳名之乎?”

4.而:连接并列词语、句子、动词与宾语等,相当于现代汉语的“而且”、“却”。

例如:“一言而当之者,吾以穷久矣。

”、“病而后自既

至人皆死。

”、“敬告诸公,随便而言。

”

5.以:表示手段、目的、原因等,相当于现代汉语的“用”、“为了”、“因为”。

例如:“以求利者群,以违天者少。

”、“以讹传讹。

”、“以怀先王之志”。

6.于:表示处所、方向等,相当于现代汉语的“在”、“向”。

例如:“维何不”,“于今著之”,“君子之德于其所偶。

”

总之,文言虚词在文言文的表达中起到了连接词语、表示语气和调节句子结构等作用,对于准确理解和运用文言文有着重要的意义。

一、文言虚词的概念及作用文言虚词指的是汉语中一些语法虚词,它们不具备具体的词义,但在句子中起到连接、衔接、修辞或者语法等作用。

在古代文言文中,虚词的使用非常普遍,它们能够使文言文更为精练、严谨,具有独特的表达方式。

了解文言虚词的意义和用法,有助于理解古代文言文的语言特点,也能够为现代汉语的学习和运用提供借鉴。

二、文言虚词的意义用法及举例1. 乃:表示主谓关系,相当于“是”、“为”。

例句:心之所向,而身乃往之。

2. 乎:用在疑问句或表示感叹、命令等语气中。

例句:是何也?乎不闻而闻之。

3. 所:用在定语之前,表示所指。

例句:物尽其用,有所存乎?4. 而:表示承接上文,连接句子或词语。

例句:利而诱之,后人必从之。

5. 乘:表示趁着、利用。

例句:乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

6. 以:表示手段、条件、原因等。

例句:以人为镜,可以明得失。

7. 也:表示肯定、反问或者强调。

例句:夫妇之间,恩爱和睦岂在多相见也?8. 久:表示时间的长久。

例句:软风习习,暖日久照,万物复苏。

9. 乃:引申为表扬或者强调。

例句:其言不称,乃谬也。

10. 物:表示具体的东西或者抽象的概念。

例句:物是人非,事是人非。

11. 为:表示目的或者作用。

例句:为学日益,为道日损。

12. 从:表示跟随、依照。

例句:万事从俭,一则以意。

13. 其:表示所属。

例句:人无远虑,必有近忧,影响其家,并及其友。

14. 及:表示达到。

例句:幸也几希,不可及也。

15. 虽:表示让步。

例句:虽千万人吾往矣。

16. 亦:表示同样或者强调。

例句:行百里者半九十,亦可以为学乎?17. 乱:表示动作溢出或者超越。

例句:草木乱生,阳光普照。

18. 姑且:表示暂时、姑且如此。

例句:姑且让步,以求和解。

三、总结和回顾文言虚词作为古代文言文中重要的语言元素,具有深邃的内涵和丰富的用法。

通过对文言虚词的意义及用法进行全面了解,我们能够更加准确地理解古代文言文的表达方式,也能够为现代汉语的学习和运用提供启发。

文言文18个虚词的意义和用法虚词,在古代文言文中是指一类功能虚弱、往往没有独立含义的词语。

虚词通常没有具体的指代对象,也不具备表述事件、性质或情感的能力。

虚词在句子中主要充当连接词、助词或虚词副词的作用,用以连接或标识动作、状态和关系等。

为了便于理解,本文将介绍文言文中常见的18个虚词的意义和用法。

1. 之:表示“的”、“之”的关系,用于连接名词与名词或名词与形容词,表示所属关系。

例如:“东方之国”、“学之深”。

2. 乎:用于疑问句或反问句中,相当于现代汉语中的“吗”、“呢”或“啊”。

例如:“何乎”,意为“何事呢?”;“不攻自破者,人乎人也”,意为“不攻自破的是人吗?”3. 而:用于连接并列成分,表示转折或递进关系。

例如:“父子之别,如是而已”;“志之大者,愈艰苦而愈可贵”。

4. 所:用于连接动词与宾语,表示被动的意义。

例如:“所行者,不以己之私欲也”。

5. 为:用于表示目的、结果或理由。

例如:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;“子曰:‘为政以德,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。

6. 以:用于连接动词与宾语,表示手段或方式。

例如:“以千里之堤,溃于蚁穴”;“以降维持纪律”。

7. 于:表示时间、地点或手段。

例如:“胡人有善射者,受中国为师焉”,表示时间;“于乎千里之外,可以鄂矣”,表示地点;“忠信者,不为自己,视于事,顺于时”,表示手段。

8. 与:用于连接两个名词或代词,表示共同、对比或连接关系。

例如:“短兵不能与长兵共战”;“与时俱进”。

9. 又:用于连接两个动作的时间,表示先后顺序。

例如:“今日之事,有世俗者,有独我者。

大家必不能又如我”。

意为“今天的事情,有世俗的,有只有我一个的。

大家必定不能再像我这样”。

10. 乃:表示结果或转折关系。

例如:“虞舜用九服,乃登帝位”;“得之我幸,失之我命。

吾与父母曾订,今乃取尔”。

11. 其:用于连接名词或代词,表示所属关系,相当于现代汉语中的“他的”、“她的”、“它的”。

文言虚词的用法及意义总结一、文言虚词的概述文言虚词是指在古代文言文字中起连接和修饰作用的词汇。

它们虽然在句子结构中没有实际的意义,但却对表达句子的情感、语气和逻辑关系等起到至关重要的作用。

对于学习和理解古代文言文,掌握这些常见的虚词用法及其意义具有重要意义。

本文将就文言虚词的一些常见用法及其意义进行总结。

二、“之”字的用法与意义1. “之”作介词,表示方向。

如“由上而下,自左而右”。

2. “之”作连词,表示动态转变关系。

如“从势弱者而求益焉”。

3. “之”作后置定语或修饰成分,表示所属关系。

“儿童之味”。

4. “之”代替名词或人称代词做补全。

“吾闻鬼神之能”。

5. “之”代替不定式做主语或宾语。

“人生在世,各以幸福为目标”。

三、“其”字的用法与意义1. “其”做形容词性限定成分或状语。

“寒来暑往,岁月如梭,其迅速可骇”。

2. “其”做指示代词,表示所属或指代。

“人人丧心病狂,乱世之中,其自保几?3. “其”做连接词,表示并列关系。

“见微知著、刻不容缓之义”。

4. “其”为动词或形容词前的句法结构。

如“逼真如画,不可置信”。

5. “其”用于强调特定语气。

“若婚姻中出现无法忍耐、无法跳过的问题,则也就有必要去检查一下彼此的DNA了。

”四、“乃”字的用法与意义1. “乃”表示因果关系。

“学而不思则罔,思而不学则殆”。

2. “乃”作评价语气词,“圣贤言行皆可取者备奉”,其中“备奉”二字即为评价内容。

3. “乃”的用法延伸至连词引导差别反意。

如“黄粱一梦始觉强身健体的重要性,所以应该积极参加体育锻炼”。

五、“者”字的用法与意义1. 表示名词和句子成分。

“食者、游学者、美食是每一个旅行者最为关心的问题,是旅行的重要组成部分”。

2. “者”表示断定。

“实事求是是人们忠实于马列主义的非常重要的政治修养。

”3. “者”表示让步成分。

“尽管天气炎热,他仍然坚持进行户外运动”。

4. “者”代指句子前述内容。

“愿斗争并创造。

18个文言虚词的意义和用法

1.之:指示代词,表示地点,时间和程度,意为“在此以后”。

例如:于是之后,他便离开了。

2.所:指示代词,表示所说的事物,用于指示上文或前文提到的事物,意为“说道的”。

例如:所谓的节俭就是节约和勤俭的意思。

3.其:指示代词,表示未曾提到的,或代替事物的代词,意思是“那”或“它”。

例如:其实他是一个很有趣的人。

4.具:形容词,表示拥有特定属性或特质,意思是“有”。

例如:这

种做法具有一定的风险性。

5.以:介词,表示用,通常放在动词前,意思是“用”。

例如:以谨

慎的眼光审视问题。

6.致:介词,表示对事的影响,意思是“对…有影响”。

例如:致使

大众的生活质量得到极大改善。

7.于:介词,表示状态,意思是“对…处于”。

例如:孩子们处于一

种无助的状态。

8.仍:副词,表示状态,意思是“仍然”或“还是”。

例如:他仍是

个孩子。

9.然:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

例如:他不服气,然后离开了。

10.者:名词后缀,用于表示人或事,意思是“…的人”或“…的事物”。

例如:发明者们在不断的改进其设计。

11.故:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

18个常见文言虚词意义和用法解析权威常见文言虚词包括:“之”、“乎”、“其”、“者”、“所”、“以”、“而”、“焉”、“何”、“曰”、“耶”、“则”、“也”、“乃”、“者”、“若”、“矣”和“矣”。

以下为这些虚词的意义和用法解析:1. 之(zhī):表示所属关系,相当于现代汉语中的“的”或“之”。

例句:吾之友也。

(wú zhī yǒu yě) - 他是我的朋友。

2.乎(hū):用于疑问句后面,表示疑问或表示反问。

例句:人乎?(rénhū)-你是人吗?3.其(qí):代词,表示“他的”、“它的”、“她的”、“他们的”等含义。

例句:彼之言也,非吾之意也。

(bǐ zhī yán yě, fēi wú zhī yìyě) - 他的话,不是我的意思。

4. 者(zhě):用于名词后面,表示抽象事物或具体人物的语义,相当于现代汉语中的“人”、“物”等。

例句:学者(xué zhě) - 学者/学者们。

5. 所(suǒ):用于动词或助词前,表示动作的执行者或对象。

例句:所言非虚。

(suǒ yán fēi xū) - 所说的不虚。

6.以(yǐ):表示手段、目的、原因等,相当于现代汉语中的“用”、“为了”、“因为”等。

例句:以假乱真。

(yǐ jiǎ luàn zhēn) - 用假象欺骗。

7.而(ér):表示转折、并列关系,相当于现代汉语中的“却”、“而且”等。

例句:养心而安。

(yǎng xīn ér ān) - 养心而安。

8.焉(yān):用于疑问句后,相当于现代汉语中的“在哪里”、“如何”等。

例句:安焉(ānyān)-安在哪里?9.何(hé):用于疑问句前,相当于现代汉语中的“什么”、“何事”等。

例句:何意?(héyì)-什么意思?10. 曰(yuē):表示说话的动作或引用别人的话,相当于现代汉语中的“说”、“称呼”等。

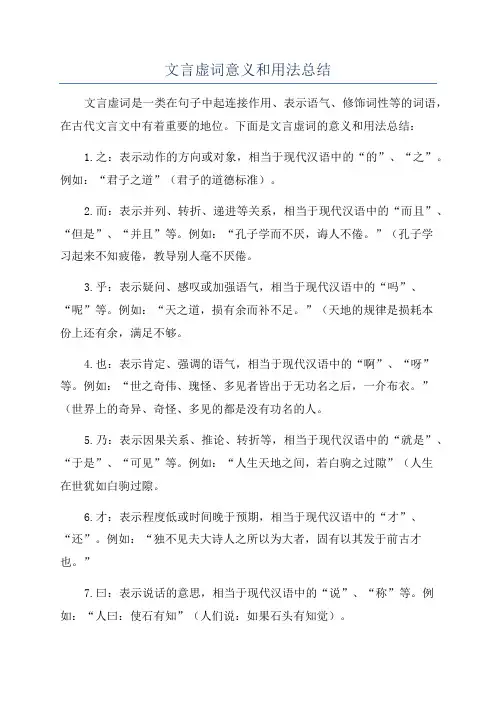

文言虚词意义和用法总结文言虚词是一类在句子中起连接作用、表示语气、修饰词性等的词语,在古代文言文中有着重要的地位。

下面是文言虚词的意义和用法总结:1.之:表示动作的方向或对象,相当于现代汉语中的“的”、“之”。

例如:“君子之道”(君子的道德标准)。

2.而:表示并列、转折、递进等关系,相当于现代汉语中的“而且”、“但是”、“并且”等。

例如:“孔子学而不厌,诲人不倦。

”(孔子学习起来不知疲倦,教导别人毫不厌倦。

3.乎:表示疑问、感叹或加强语气,相当于现代汉语中的“吗”、“呢”等。

例如:“天之道,损有余而补不足。

”(天地的规律是损耗本份上还有余,满足不够。

4.也:表示肯定、强调的语气,相当于现代汉语中的“啊”、“呀”等。

例如:“世之奇伟、瑰怪、多见者皆出于无功名之后,一介布衣。

”(世界上的奇异、奇怪、多见的都是没有功名的人。

5.乃:表示因果关系、推论、转折等,相当于现代汉语中的“就是”、“于是”、“可见”等。

例如:“人生天地之间,若白驹之过隙”(人生在世犹如白驹过隙。

6.才:表示程度低或时间晚于预期,相当于现代汉语中的“才”、“还”。

例如:“独不见夫大诗人之所以为大者,固有以其发于前古才也。

”7.曰:表示说话的意思,相当于现代汉语中的“说”、“称”等。

例如:“人曰:使石有知”(人们说:如果石头有知觉)。

8.若:表示条件、假设,相当于现代汉语中的“如果”、“假如”。

例如:“若非中道而废,则不可复保持人之正之心也。

”总的来说,文言虚词在句子中起到连接各个成分、表达语气、修饰词性等作用。

需要注意的是,文言虚词的使用较为灵活,需要根据具体语境和句子结构进行理解。

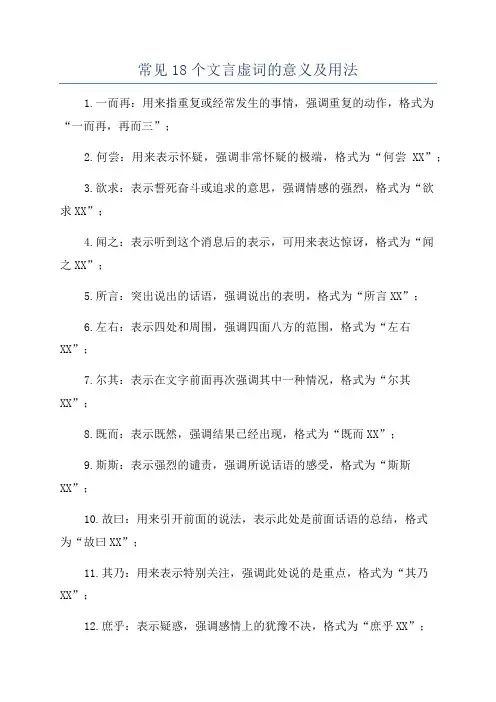

常见18个文言虚词的意义及用法

1.一而再:用来指重复或经常发生的事情,强调重复的动作,格式为“一而再,再而三”;

2.何尝:用来表示怀疑,强调非常怀疑的极端,格式为“何尝XX”;

3.欲求:表示誓死奋斗或追求的意思,强调情感的强烈,格式为“欲

求XX”;

4.闻之:表示听到这个消息后的表示,可用来表达惊讶,格式为“闻

之XX”;

5.所言:突出说出的话语,强调说出的表明,格式为“所言XX”;

6.左右:表示四处和周围,强调四面八方的范围,格式为“左右XX”;

7.尔其:表示在文字前面再次强调其中一种情况,格式为“尔其XX”;

8.既而:表示既然,强调结果已经出现,格式为“既而XX”;

9.斯斯:表示强烈的谴责,强调所说话语的感受,格式为“斯斯XX”;

10.故曰:用来引开前面的说法,表示此处是前面话语的总结,格式

为“故曰XX”;

11.其乃:用来表示特别关注,强调此处说的是重点,格式为“其乃XX”;

12.庶乎:表示疑惑,强调感情上的犹豫不决,格式为“庶乎XX”;

13.尔等:表示敬意,用来称呼对方,格式为“尔等XX”;

14.其系:表示连接,强调说法属于一类,格式为“其系XX”;

15.但见:表示看到。

30个文言虚词的常见用法和意义文言虚词是文言文中用来衬托实词,在句中起着连接语气、表示感叹、疑问、叙述、加强语气等作用的虚词。

文言虚词的使用是文言文语言风格的特色之一,也是文言文阅读和理解的难点之一。

下面将逐一介绍30个文言虚词的常见用法和意义。

一、乎“乎”是文言文中的一个常用虚词,具有多种用法。

1、表示疑问:常用于句末,表示疑问或反问的语气。

例如:“天与乎哉?”(《庄子·逍遥游》)2、表示加强语气:常用于动词或形容词后,表示加强语气。

例如:“廉耻乎不居?(《论语》)3、表示叙述:常用于句中,表示叙述、连接的作用。

例如:“自堯舜至於湯,不於乎芝艾”(《左传》)4、用于句末,表示感叹:例如:“城作之乎”(《楚辞·九歌》)二、矣“矣”是文言文中常用的虚词,具有多种用法。

1、用于句末,表示肯定或断定:例如:“可乎矣,朕必与之游”(《庄子》)2、用于句末,与“乎”相连,表示反问:例如:“有人焉矣?”(《论语》)3、用于句末,表示感叹或祈使:例如:“善哉善哉”(《庄子》)4、与“在”连用,表示动作、状态的持续:例如:“在哉乎”(《尚书》)三、哉“哉”是文言文中的一个虚词,常用于句末,表示疑问、感叹或加强语气。

例如:“夫孰与吾知哉?(《庄子》)四、耶“耶”是文言文中的一个虚词,常用于句末,表示疑问或反问的语气。

例如:“民与耶,何如?”(《论语》)五、欤“欤”是文言文中的一个虚词,常用于句末,表示疑问或反问的语气。

例如:“食欤?”(《易传》)六、兮“兮”是文言文中的一个虚词,常用于句末,表示感叹、疑问或加强语气。

例如:“悠兮其若善处”(《庄子》)七、尔“尔”是文言文中的一个虚词,常用于句末,表示肯定、反问或表示加强语气的情感。

例如:“尔小子何患乎?”(《礼记》)八、某“某”是文言文中的一个虚词,用来替代不确定的人或事物。

例如:“彼一且固知某,不敢独断”(《左传》)九、乃“乃”是文言文中的一个虚词,常常用作连词,表示结果、原因、条件等。

高考语文文言文常见虚词一览与用法剖析文言文是高考语文中的重要组成部分,而虚词在文言文中起着举足轻重的作用。

正确理解和掌握常见虚词的用法,对于准确解读文言文、提高语文成绩至关重要。

下面我们就来详细梳理一下高考语文文言文常见虚词及其用法。

一、“之”“之”这个虚词在文言文中的用法多样。

1、作代词可以代人、代物、代事。

例如:“执策而临之”中的“之”代指千里马。

2、作助词(1)结构助词,“的”。

如“忘路之远近”,“之”表示“路”和“远近”之间的所属关系。

(2)用在主谓之间,取消句子独立性,不译。

“师道之不传也久矣”,“师道之不传”为主谓短语,“之”在此处起取消句子独立性的作用。

(3)宾语前置的标志。

“何陋之有?”正常语序应为“有何陋”,“之”是宾语前置的标志。

(4)定语后置的标志。

“马之千里者”,“之”是定语后置的标志,“千里”是定语后置。

3、作动词“之”有时也作动词,意思是“到……去”。

比如“吾欲之南海”,“之”就是“到”的意思。

二、“而”“而”字的用法也较为复杂。

1、表示并列关系一般不译,有时可译为“又” 。

如“蟹六跪而二螯”,“六跪”和“二螯”是并列的。

2、表示递进关系可译为“并且”或“而且”。

“君子博学而日参省乎己”,“博学”和“日参省乎己”是递进关系。

3、表示承接关系可译为“就”“接着”,或不译。

“温故而知新”,“温故”和“知新”是先后承接的关系。

4、表示转折关系可译为“但是”“却”。

“青,取之于蓝,而青于蓝”,前一个“而”表转折。

5、表示假设关系可译为“如果”“假如”。

“人而无信,不知其可也”,“而”在此处表示假设。

6、表示修饰关系即连接状语和中心语,可不译。

“吾尝跂而望矣”,“跂”是“望”的状语,“而”表修饰。

三、“其”“其”在文言文中的用法丰富。

1、作代词(1)第三人称代词。

可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”“它的”(包括复数)。

例如“臣从其计,大王亦幸赦臣”,“其”代“他的”。

文言文常见虚词的用法及解释文言文作为中国传统文化的重要组成部分,具有浓厚的历史和人文氛围。

在阅读、研究和学习过程中,我们经常会遇到一些虚词。

虚词是指在句子中没有实际意义的词语,它们起到衔接句子结构、表达语气、表示态度等作用。

本文将详细介绍文言文中常见虚词的用法及解释。

一、副词“之”1. 在名词前面修饰名词时,表示所有关系。

例如:“此人之勇”即指这个人的勇气;“物品有名於市者”即指商品在市场上有名望。

2. 作为动词或形容词后面的助词,表示动作或状态达到一定程度。

例如:“众人皆惊之”即表示众人都被吓到了;“喜乐再三之后”即表示喜乐已经多次发生了。

3. 在某些特殊结构中使用。

例如:“不知尔之行也”中的“之”表示对方;“兹事体大,须得各位先生共商之”。

二、副词“乎”1. 表示疑问或反问。

例如:“何以教孩子乎?”即表示询问如何教育孩子;“人谁无过乎?”即表示每个人都会犯错。

2. 在句中充当语气词,表达强调、感叹或请求。

例如:“知耻近乎勇”即表示知道羞耻是靠近勇敢的;“无边不入乎”即表示请求某物。

三、副词“者”1. 作为作者说明身份的标志。

例如:“孟子曰:吾不见至德之大者”。

2. 引导句子,表示原因或结果。

例如:“位卑未敢忘劳苦,言甘常思宽身耳”即表示因为地位较低才有奋斗的动力;“心广者易交友”,说明心胸开阔的人容易交朋友。

四、副词“乃”1. 表示结果或推理。

例如:“丈夫学以致用,事乃成也”即指通过学习来实现目标;“彼既与我志同道合,吾岂能相信其奸邪乎?”2. 表示递进关系。

例如:“他一路上赞美了好几次我的博学多才和机智敏锐,而我这时乃情绪低落。

”五、副词“皆”1. 表示全体、全部。

例如:“百里奚皆倒戈而走”即表示所有的百里奚都转向逃跑;“古人众为一体,皆注重礼仪”。

2. 表示强调或肯定。

例如:“吾兄已无恋居之心,全力支持此次出使”即表示完全支持。

六、副词“可”1. 表示可能性。

例如:“似乎我这样看是有道理的”;“早知今日,何必当初。

文言文18个虚词的意义和用法虚词是指没有实际意义或难以具体指代的词语,主要用于语法功能或句法结构的表达。

文言文中有许多虚词,其中常见的有义助词、状助词、声助词、副助词等。

下面将详细介绍文言文中常见的18个虚词的意义和用法。

一、义助词1. 之意义:表示动作的发出方和受事方的关系,通常译为“的”。

用法:在句子中作为定语,修饰名词或代词。

例如:“秦之破楚也,三月而后得胜。

”(《史记·秦始皇本纪》)2. 乎意义:表示疑问或加强语气,通常译为“吗”、“啊”、“呢”等。

用法:在句子中独立使用,用于疑问句或感叹句中。

例如:“苍天乎,弄璋之善者也。

”(《左传·哀公十六年》)3. 而意义:连接并列的词语或短语,通常译为“而且”、“却”等。

用法:在句子中用于连接两个并列的词语或短语,起承接作用。

例如:“吾闻之诚多而碎者乎,望诸弟!”(《左传·文公八年》)4. 乃意义:表示结果或推断,通常译为“于是”、“因此”。

用法:在句子中用于引起结果或推断,常与“故”相对。

例如:“深构念也,故行自守以好谨,乃知君子之于国也。

”(《礼记·中庸》)二、状助词5. 也意义:表示肯定、感叹、提问、推测等语气,通常译为“了”、“啊”、“吗”等。

用法:在句子末尾或句中独立使用,用来表示语气。

例如:“明乎哉!礼之有恒,民之有穷也”,(《礼记·大同篇》)6. 焉意义:表示动作、状态的场所,通常译为“在”、“往”。

用法:在句子中用来表示动作或状态进行的场所。

例如:“斥之东南隅焉,具之以闾巷。

”(《周礼·春官宗伯》)7. 兮意义:表示语气的停顿和思索,通常译为“啊”、“呀”等。

用法:在句子中用于表示思索、停顿等语气。

例如:“有德者,先古之达人,师古之贤人。

兮,未有尝见之;然灵然致之。

”(《老子》)8. 矣意义:表示语气的断定或肯定,通常译为“了”、“呀”等。

用法:在句子中用于表示完结、断定或肯定的语气。

高考18个文言虚词的意义和用法18个文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

一、而(一)用作连词1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。

(荀子《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

(李白《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也。

(司马迁《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

(荀子《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐。

(司马迁《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻。

(姚鼐《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也。

(王安石《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为“就”、“接着”,或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。

(李密《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(司马迁《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑、(韩愈《师说》)4.表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

①青,取之于蓝,而青于蓝。

(荀子《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫、(苏洵《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(李密《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为“如果”、“假如”。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(韩愈《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(荀子《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(孟子《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者”(司马迁《鸿门宴》)7.表示因果关系①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(王安石《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也。

(司马光《赤壁之战》)8.表示目的关系①缦立远视,而望幸焉(杜牧《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军。

(司马迁《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

①而翁归,自与汝复算耳。

(蒲松龄《促织》)②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

高考语文:常见文言虚词在文中意义和用法的理解一、阅读下面的文言文,完成第1~2题。

陆贾从高祖定天下,名为有口辩士,居左右,常使诸

侯。

及高祖时,中国初定,尉佗平南越,因王之。

高祖使

陆贾赐尉佗印,为南越王。

陆生至,尉佗椎结①箕踞见陆生。

陆生因说佗曰:“足下中国人,亲戚昆弟坟墓在真定。

今足下弃反天性,捐冠带,欲以区区之越与天子抗衡为

敌国,祸且及身矣!且夫秦失其政,诸侯豪杰并起,惟汉

王先入关,据咸阳。

项籍倍约,自立为西楚霸王,诸侯皆属,可谓至强。

然汉王起巴蜀,鞭笞天下,劫诸侯,遂诛项羽灭之。

五年之间,海内平定,此非人力,天之所建也。

天子闻君王王南越,不助天下诛暴逆,将相欲移兵而诛王;天下怜百姓新劳苦,且休之,遣臣授君王印,剖符通使。

君王宜郊迎,北面称臣。

乃欲以新造未集之越,屈强于此。

汉诚闻之,掘烧君王先人冢墓,夷种宗族,使一偏

将将十万众临越,越则杀王已降汉,如反覆手耳。

”于是

尉佗乃蹶然起坐,谢陆生曰:“居蛮夷中久,殊失礼义。

”因问陆生曰:“我孰与萧何、曹参、韩信贤?”陆生曰:“王似贤。

”复问:“我孰与皇帝贤?”陆曰:“皇帝起丰、沛,讨暴秦,诛强楚,为天下兴利除害,继五帝、三王之业,

统理中国,中国之人以亿计,地方万里,居天下之膏腴,

人众车舆,万物殷富,政由一家,自天地剖判,未尝有也。

今王众不过数十万,皆蛮夷,踦②山海之间,譬若汉一郡,何可乃比于汉王!”尉佗大笑曰:“吾不起中国,故王此;使我居中国,何遽不若汉!”乃大悦陆生,留与饮数月。

曰:“越中无足与语,至生来,令我日闻所不闻。

”陆生拜尉佗为南越王,令称臣奉汉约。

归报,高祖大悦,拜为太

中大夫。

(节选自《说苑·奉使》)

南越王尉佗者,真定人也,姓赵氏。

秦时已并天下。

至二世时,南海尉任嚣病且死,召龙川令赵佗。

即被佗书,

行南海尉事。

嚣死,佗因稍以法诛秦所置长吏,以其党为假守。

秦已破灭,佗即击并桂林、象郡,自立为南越武王。

高帝已定天下,为中国劳苦,故释佗弗诛。

汉十一年,遣

陆贾因立佗为南越王。

(节选自《史记·南越前传》)

【注】①椎结:同“椎髻”,发髻梳成一撮,形状如椎。

②踦:同“崎岖”。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

( )

A.亲戚昆弟坟墓在真定亲戚:父母。

B.如反覆手耳反覆:翻转。

C.人众车舆舆:众多。

D.政由一家由:如同。

解析:D本题考查考生理解常见文言实词在文中的

含义的能力。

文言实词词义除了熟悉常见的意义外,还

要注意从语境、语句结构等方面推理核实。

A项,亲戚:内外亲属,包括父母和兄弟,后文有“昆弟”,在此解释

为“父母”正确。

B项,反覆:翻转,从原文看,指越人“杀王降汉”像“翻转手掌”一样容易,正确。

C项,舆:众多。

从“人众车舆”的结构特点上可以推知“舆”和“众”意思相同,指众多。

D项,由:从。

“政由一家”省略谓语动词“出”,“由一家”是介宾短语。

2.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)今足下弃反天性,捐冠带,欲以区区之越与天子抗衡为敌国,祸且及身矣!

译文:

(2)吾不起中国,故王此;使我居中国,何遽不若汉!

译文:

(3)越中无足与语,至生来,令我日闻所不闻。

译文:

解析:本题考查理解并翻译文中的句子的能力。

翻译句子应以直译为主,意译为辅,力求字字落实,做到“信、达、雅”。

本题涉及一词多义、古今异义、词类活用和省略句。

(1)“弃”是动词,背弃;“捐”是动词,抛弃;“抗衡”是动词,对抗;“且”是副词,将要。

(2)“起”是动词,起兵;“中国”是古今异义词,中原;“王”是动词,称王;“遽”是副词,就。

(3)“越中无足与语”是省略句,应为“越中无足与(之)语”;“语”是动词,交谈,说话;“日”是名词作状语,每天。

答案:(1)现在您背弃本性,抛弃汉人的衣帽巾带,想

要凭借小小的南越和大汉相对抗,成为敌对国家,灾祸

将要降临到您的身上了!

(2)我没有从中原起兵,所以在这里称王;假如我身处中原,怎么就比不上汉王!

(3)南越国中没有人值得(我)同(他)交谈,直到你来,让我每天都能听到过去从未听到过的道理。

参考译文:陆贾跟从高祖平定天下,当时人们都称他

是能言善辩的说客,他伴随在高祖的身边,常常出使各

个诸侯国。

到高祖时,中原刚刚平定,尉佗平定了南越,

便在那里自立为王。

高祖派遣陆贾(出使南越),赐给尉

佗金印,任命尉佗为南越王。

陆贾到了南越,尉佗梳着椎形的发髻,像簸箕一样地伸开两腿坐着(很傲慢的样子),接见陆贾。

陆贾于是劝说他道:“您本是中原人,父母兄弟和祖先的坟墓都在真定。

现在您背弃本性,抛弃汉人

的衣帽巾带,想要凭借小小的南越和大汉相对抗,成为

敌对国家,灾祸将要降临到您的身上了!况且秦朝暴虐

无道,诸侯豪杰纷纷揭竿而起,只有汉王首先进入函谷关,占据咸阳。

项籍背叛盟约,自立为西楚霸王,诸侯们

都归属于他,可以称得上是强大无比。

但是汉王从巴蜀

出兵,征服天下,平定诸侯,最终诛灭项羽,灭掉楚国。

五年之间,天下平定。

这不是人力所能办到的,而是上天辅佐的结果。

现在天子听说您在南越称王,不帮助天下人

讨伐暴逆,朝廷将相都想带兵来消灭您;天子怜惜百姓

刚刚经历了战争的劳苦乱离,才暂且罢兵,派遣我授予

您南越王的金印,剖符为信,互通使臣。

您理应到郊外远迎,面向北方,拜倒称臣。

但是,您却想以刚刚建立,还没有把人心收拢起来的小小南越,在此不向汉朝称臣。

倘

若让朝廷知道了此事,挖掘烧毁您祖先的坟墓,诛灭您

的宗族,再派一名偏将带领十万大军来到越地,那么南

越人杀死您投降汉朝,就如同翻一下手掌那么容易了。

”在这种情况下,尉佗就急急忙忙站起身来,向陆贾道歉说:“我在蛮夷中居住时间长了,所以太失礼仪了。

”接

着又问陆贾:“我和萧何、曹参、韩信相比,谁更贤能呢?”陆贾说道:“您似乎比他们贤能。

”尉佗又问:“那我和

皇帝相比谁贤能呢?”陆贾回答:“皇帝从丰、沛起兵,

讨伐暴虐的秦朝,消灭强大的楚国,为天下的人兴利除害,继承了五帝三皇的宏伟业绩,统理整个中原,而中原

的人口以亿来计算,土地方圆万里,处于天下最富饶的

地域,人众车多,物产丰富,政令出于一家,(这种盛况是)从开天辟地以来,从未有过的。

而现在您的人众不过几

十万,而且都是未开化的蛮夷,又居住在这局促狭小的

山地海隅之间,只不过如同汉朝的一个郡罢了,您怎么

竟同汉王相比!”尉佗听了大笑说道:“我没有从中原起兵,所以在这里称王;假如我身处中原,怎么就比不上汉

王!”尉佗非常喜欢陆生,留下他和自己饮酒交谈几个月。

尉佗说:“南越国中没有人值得(我)同(他)交谈,直到你来,让我每天都能听到过去从未听到过的道理。

”陆贾完成拜尉佗为南越王的使命,使他向汉称臣,服从汉

朝的管制约束。

陆贾回到朝廷之后,把在南越的情况向

高祖汇报,高祖非常高兴,任命陆贾为太中大夫。

南越王尉佗,真定人,姓赵。

秦国兼并了六国。

到秦二世时,南海郡尉任嚣得病将死,把龙川令赵佗召来。

任嚣当即向赵佗颁布任命文书,让他代行南海郡尉的职务。

任嚣死后,赵佗借机逐渐按照法律杀了秦朝安置的官吏,用自己的亲信做代理长官。

秦朝被消灭后,赵佗就攻击

并兼并了桂林和象郡,自立为南越武王。

汉高祖平定天

下之后,因为中原百姓劳顿困苦,所以放过了赵佗,没有

派兵诛灭他。

汉高祖十一年,派遣陆贾去南越,立赵佗为南越王。