诗词中的地理讲座

- 格式:ppt

- 大小:32.10 MB

- 文档页数:15

古诗词遇见中国地理介绍古诗词遇见中国地理介绍中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,而古诗词则是中国文化的瑰宝之一。

在古代,诗人们常常以自然景观和地理环境为题材,创作出了许多优美动人的诗词作品。

这些古诗词不仅展现了中国的山川河流,还融入了人文历史和哲学思考,成为了中国文化的重要组成部分。

中国地理的广袤辽阔给了古代诗人们丰富的创作灵感。

北国的大漠、南国的江南、西南的高山峻岭,每一个地方都有独特的自然风光和人文景观。

例如,唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流”,描绘了黄河奔流入海的壮丽景象。

这句诗不仅表达了作者对黄河的敬仰之情,也展示了中国地理的壮丽景色。

古代诗人们对于中国地理的描绘不仅仅停留在表面的景色描写,更多的是通过景色来表达自己的情感和思考。

例如,唐代诗人杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”这首诗以秋夜的景色为背景,表达了诗人对逝去的时光的思念和对生活的感慨。

通过描绘自然景色,诗人们将自己的情感与地理环境相融合,使诗词作品更加丰富和深刻。

古代诗词中还常常出现一些地理名胜和历史遗迹,这些地方成为了诗人们寄托情感和抒发思想的重要场所。

例如,唐代诗人杜甫的《登高》中写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”这首诗以登高望远的景色为背景,表达了诗人对时局动荡的忧虑和对国家命运的思考。

通过描绘长江和山林的景色,诗人将自己的思想与地理环境相结合,使诗词作品更加富有哲理和深度。

古诗词与中国地理的结合不仅仅是一种艺术表达,更是一种文化传承和历史记载。

通过古诗词,我们可以了解到中国古代的地理环境和人文景观,感受到古人对自然的热爱和对生活的思考。

这些古诗词作品不仅是文学的瑰宝,也是中国文化的重要组成部分。

如今,虽然时代已经发生了巨大的变化,但古诗词仍然在中国文化中占据着重要的地位。

我们可以通过欣赏古诗词,感受到中国的山川河流,了解到中国的地理环境和人文景观。

古诗词遇见中国地理介绍《古诗词遇见中国地理介绍》中国,这片广袤而神奇的土地,承载着千年的文明与历史。

在岁月的长河中,古诗词犹如璀璨的明珠,镶嵌在华夏大地的每一个角落。

它们不仅是文学的瑰宝,更是中国地理的生动写照。

当古诗词与中国地理相遇,便勾勒出了一幅幅壮丽的山河画卷。

诗词中的山川,雄伟而壮丽。

李白的“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”,让我们仿佛看到了天姥山高耸入云、横亘天际的磅礴气势,以及其超越五岳、遮掩赤城山的雄伟身姿。

杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,则把泰山的巍峨高耸展现得淋漓尽致,站在泰山之巅,俯瞰众山皆小的豪迈之情油然而生。

而“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,苏轼用朴素的语言道出了庐山的神秘和变幻莫测,让人对这座名山充满了向往。

江河在古诗词中奔腾流淌,流淌着诗人的情思。

“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,李白以夸张的手法描绘出黄河的汹涌澎湃,一泻千里,其气势之宏大令人震撼。

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,孟浩然的诗句中,长江水浩浩荡荡,那远去的孤帆消失在碧空尽头,唯有滚滚长江向天际奔流。

还有“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,张若虚笔下的春江,潮水涌动,与大海连成一片,明月伴随着潮水升起,营造出一幅壮阔而又优美的江景图。

古诗词中的边塞风光,充满了苍凉与豪迈。

王昌龄的“秦时明月汉时关,万里长征人未还”,让我们看到了古老的边关在明月的映照下,显得格外孤寂和冷峻,那些出征的战士们至今未归,让人感慨战争的残酷和戍边的艰辛。

王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,描绘出了广袤无垠的沙漠中,一缕孤烟直直升起,黄河边上落日浑圆的壮丽景象,展现了边塞的辽阔和雄浑。

岑参的“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”,则写出了边塞地区气候的恶劣和环境的艰苦。

江南水乡在诗词中尽显柔美与温婉。

“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,白居易笔下的江南春天,江边的花朵比火还要红艳,江水绿得胜过蓝草,色彩鲜明,充满了生机与活力。

初中地理教学中地理诗词的引入一、引言地理是一门兼具科学性和艺术性的学科,它涵盖了地球科学、人文地理、环境生态等多方面的知识。

在初中地理教学中,教师不仅要让学生掌握基本的地理知识,还要培养学生的地理素养和思维能力。

为了更好地激发学生的学习兴趣和积极性,引入地理诗词是一种有效的教学方法。

地理诗词具有形象生动、寓意深刻的特点,能够激发学生的学习兴趣,帮助他们更好地理解和掌握地理知识。

二、地理诗词的分类和应用1.按内容分类(1)描述地理环境的诗词:这类诗词通常描述了某个地区的地理位置、气候、地形等方面的特点,如“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”描述了玉门关的地理位置和气候特点。

(2)警示环境保护的诗词:这类诗词强调了环境保护的重要性,提醒人们要珍惜自然资源,如“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”警示人们要保护生态环境。

(3)寓言式诗词:这类诗词通常通过生动的故事和寓言来传达地理知识,如“拔苗助长”讲述了气候带对农作物的生长影响。

2.按应用方式分类(1)课堂导入:通过引入与课堂内容相关的地理诗词,激发学生的兴趣和好奇心,为新课的讲解做好铺垫。

(2)知识点讲解:在讲解某个知识点时,可以通过引用相关的地理诗词来帮助学生更好地理解和掌握。

(3)课后拓展:在课后,可以通过引导学生分析诗词中的地理知识,帮助他们巩固和拓展所学知识。

三、实践案例及效果分析以“中国的气候带”一课为例,教师在讲解气候带对农作物生长的影响时,可以引入“拔苗助长”这一寓言式诗词。

首先,教师引导学生分析诗词中描述的地理位置和气候特点,帮助学生理解气候带的概念;然后,教师再进一步讲解气候带对农作物生长的影响,使学生更好地理解地理知识在实际生活中的应用。

通过这种方式,学生的学习兴趣和积极性得到了提高,课堂教学效果也得到了明显改善。

在引入地理诗词的过程中,教师还需要注意选择合适的诗词,既要符合教学内容的需要,又要能够激发学生的学习兴趣。

同时,教师还需要引导学生分析诗词中的地理知识,帮助他们更好地理解和掌握地理知识。

中国古诗词中蕴含的地理知识中国古代诗词是中华文化的瑰宝,以其深邃的哲理和细腻的艺术赢得了世人的赞美。

在古诗中,不仅体现了诗人的感慨和情怀,还蕴含了丰富的地理知识。

这些地理知识不仅是对中国历史和地貌的真实记录,也是人们对自然界的观察和感悟。

接下来,我们将通过对中国古诗中蕴含的地理知识进行探究,揭示古代诗人对大自然的独特认识和理解。

中国古代诗词中蕴含的地理知识涵盖了山川、江河、湖泊、地貌等方面。

首先,我们可以从诗中的山川描绘中了解到中国的地理特点。

比如诗人杜甫在《望岳》中写道:“岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

”这首诗通过描绘泰山的壮丽景色,表达了中国山川的雄浑与壮美。

泰山作为中国五岳之首,其气势磅礴的山峰给人留下了深刻印象。

又如唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

”这首诗描绘了黄河流经山区进入海洋的壮丽景象,强调了黄河的长势巍峨和宏伟。

古代诗人对江河的描写同样生动而细腻。

例如司马迁在《卜居》中写道:“浣花溅水蕊心动,碣石鲸波胆气开。

”这首诗描绘了浣花小姑娘在江边洗花的场景,通过描写江水的波浪、浪花以及鲸的波动,将水流的形态、气势和声音描绘得栩栩如生。

这些描写不仅展现了江河的壮美景色,还体现了古人对江河的熟悉和感受。

又如唐代诗人杜牧在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中写到:“移舟泊烟渚,日暮客愁新。

”这首诗刻画了船只驶入蓬莱的场景,描绘了岛屿的景色和黄昏时分的淡淡忧愁。

这些描写展示了中国沿海地区的一块独特风景。

除了山川和江河,中国古代诗词中还蕴含了丰富的湖泊知识。

例如唐代诗人白居易在《夜泊牛渚怀古》中写到:“白洲虽在,依旧宛然。

鬓微星,眉似月。

楚江玉蒲团,万载何年束?牛渚在何方?”这首诗以夜晚在牛渚岛泊船的场景为背景,描绘了湖泊周边的景色,表现了湖光山色的美妙。

还有唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中写到:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

”这首诗展示了青海湖和玉门关的景色,通过描写湖泊的云雾和雪山,凸显了湖泊地区的雄奇和壮丽之美。

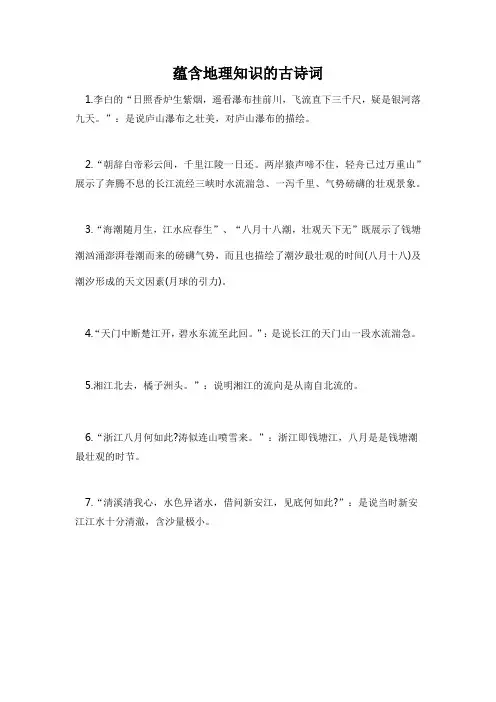

蕴含地理知识的古诗词

1.李白的“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”:是说庐山瀑布之壮美,对庐山瀑布的描绘。

2.“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”展示了奔腾不息的长江流经三峡时水流湍急、一泻千里、气势磅礴的壮观景象。

3.“海潮随月生,江水应春生”、“八月十八潮,壮观天下无”既展示了钱塘潮汹涌澎湃卷潮而来的磅礴气势,而且也描绘了潮汐最壮观的时间(八月十八)及潮汐形成的天文因素(月球的引力)。

4.“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”:是说长江的天门山一段水流湍急。

5.湘江北去,橘子洲头。

”:说明湘江的流向是从南自北流的。

6.“浙江八月何如此?涛似连山喷雪来。

”:浙江即钱塘江,八月是是钱塘潮最壮观的时节。

7.“清溪清我心,水色异诸水,借问新安江,见底何如此?”:是说当时新安江江水十分清澈,含沙量极小。

古诗词中的地理知识点

哇塞,你知道吗?古诗词里可藏着好多地理知识点呢!就像李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,这白帝城和江陵之间的距离可

不近呢,他咋就能一日就到了呢?例子就是咱现在出门,要是相隔千里,一天能到吗?肯定很难呀!

再看看王之涣的“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”,这黄河那是

奔腾不息啊,那气势,就跟咱勇往直前的劲头似的。

那孤城在万仞山中,这地理环境得多特别呀!就好比在一片大森林里有一座孤零零的

小木屋。

还有“大漠孤烟直,长河落日圆”,那广袤的沙漠,直直上升的孤烟,还有那缓缓落下的落日在长河之上,多有画面感啊!这不就是一幅绝

美的地理画卷嘛,就好像我们亲眼看到了那片大漠一样。

苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,不就是在说山的形态

和从不同角度看的变化嘛,这和我们去爬山看到的景象不是一样的吗?从这边看是一个样,走到另一边看又完全不同了。

古诗词里的这些地理知识啊,真的是太有意思了!它们就像是一把

钥匙,能打开我们了解古代地理环境的大门。

难道不是吗?它们让我

们仿佛穿越回了古代,看到了那些壮丽的山河、辽阔的大漠。

这多神

奇呀!我们读着这些诗词,不仅能感受到古人的情怀,还能学到好多

地理知识呢。

所以呀,古诗词可不仅仅是文字的艺术,还是地理知识的宝库呢!我们一定要好好去挖掘,去感受其中的魅力呀!。

大美古诗词中与地理知识古诗描述:黄河之水天上来,奔流到海不复回。

——李白《将进酒》地理现象:描述了黄河的源头和流向。

黄河发源于青藏高原,流经多个省份,最终汇入渤海。

详细说明:这首诗反映了河流的起源和流向。

黄河作为中国第二长河,其源头位于青藏高原,由于地势高,冰雪融水形成河流,经过长途奔流,最终汇入海洋。

古诗描述:会当凌绝顶,一览众山小。

——杜甫《望岳》地理现象:描述了从山顶俯瞰周围山脉的景象。

详细说明:这首诗体现了地势的相对高度。

站在山顶,由于周围的山峰都比自己低,所以能够一览众山小。

古诗描述:东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

——刘禹锡《竹枝词》地理现象:描述了锋面雨带的移动。

详细说明:这首诗反映了天气系统的移动。

当锋面雨带从东向西移动时,会出现东边日出西边雨的景象。

古诗描述:海内存知己,天涯若比邻。

——王勃《送杜少府之任蜀州》地理现象:描述了地球的形状和大小。

详细说明:这首诗表达了即使距离遥远,但只要有知己,就像在身边一样。

这体现了地球是一个球体,尽管距离遥远,但在地球表面,人们仍然可以相互沟通和交流。

古诗描述:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

——李白《早发白帝城》地理现象:描述了长江的流速和水流的方向。

详细说明:这首诗反映了长江的流速之快,使得船只可以在一天之内从江陵返回白帝城。

古诗描述:蜀道之难难于上青天,侧身西望长咨嗟。

——李白《蜀道难》地理现象:描述了四川地区的地形和地势。

详细说明:这首诗体现了四川地区地势的险峻和复杂,使得道路难以通行,反映了地形对人类活动的影响。

古诗描述:窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

——杜甫《绝句》地理现象:描述了山脉、河流和船只的景观。

详细说明:这首诗中的“窗含西岭千秋雪”描述了山脉的景观,而“门泊东吴万里船”则描述了河流和船只的景观,体现了自然地理环境的多样性。

古诗描述:不识庐山真面目,只缘身在此山中。

——苏轼《题西林壁》地理现象:描述了观察点的不同对景观的影响。

诗歌中的地理知识诗是我国文学史上的一颗光辉灿烂的明珠,千百年来一直为人们传诵不衰。

人们常说“熟读唐诗三百首,不会写诗也会溜”,那么我可以这样说“细读唐诗几遍,地理知识自见”。

从唐诗中不仅能学到很多的文学知识,还可以学到不少的地理知识。

一、描写地形的诗句如:李白的《蜀道难》:“……蜀道之难难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争渲,崖转石万壑雷。

……蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!”此诗生动地描写了四川省西部崎岖的地形。

四川盆地西部邛崃山等山脉属于横断山脉的部分,山峦起伏,连峰接天,削壁深壑,连山耸立,地形非常复杂。

“一山有四季,十里不同天”从另一方面反映了该地区的地形特征。

地势高低起伏,导致道路只能围绕山峰盘旋,所以历来有蜀道之难难于上青天之说。

二、描写气候的诗句如:1、王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

“诗中后两句从字面意义上讲就是:玉门关外的杨柳不青的原因是由于春风不度造成的,这里的春风当指夏季风。

季风是由于海陆的热力差异导致海陆上气压中心的季节变化,引起一年中盛行风向随季节有规律地向相反或者接近相反的方向变换而形成季风。

夏季北太平洋高压势力大大增强,亚洲大陆上形成印度低压,太平洋暧湿气流便沿着北太平洋西部边缘,以东南风吹到亚洲东南岸,形成东南季风,即夏季风。

在我国把受夏季风影响的地区划分为季风区,夏季风影响不到的地区为非季风区。

季风区与非季风的分界线是:大兴安岭-阴山-贺兰山-巴颜喀拉山-冈底斯山一线,这条线以东以南为季风区,以西以北为非季风区。

因为玉门关正好位于这条界线以西,关外自然就得不到夏季风的滋润了。

2、描写平原与山地气候差异的诗句如:白居易的《大林寺桃花》“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来”全诗短短四句,写出了平原与山地气候的差异。

人间四月正是大地春归,芳菲落尽的时候了,而在高山古寺之中,山寺桃花始盛开。

古诗词中的地理知识

嘿,朋友!你知道吗?古诗词里可藏着好多地理知识呢!就说那“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这难道不是在告诉咱们,随着海拔升高,气温会降低,花儿开放的时间都不一样啦?这不就好比咱们爬山,越往上走越觉得冷嘛!

再看“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,这是不是生动地描绘了夏季那种局部地区的天气差异?就像有时候咱们在小区里,这头阳光灿烂,那头却下起了小雨,神奇不?

还有“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,用春天梨花盛开的景象来类比冬天的大雪纷飞,多形象呀!这不就是在说北方冬天的寒冷和雪来得又快又猛嘛。

你想想看,古诗词里咋就有这么多地理知识呢?这是不是古人在有意给咱们留下的宝藏,让咱们从诗词中去探索大自然的奥秘?

我觉得呀,古诗词不只是文学的瑰宝,更是咱们了解地理现象的一扇神奇窗户。

通过它们,咱们能更有趣、更诗意地去认识这个多彩的世界!。

古诗词中蕴含着丰富的地理知识,这些知识是理解诗词含义和意境的重要部分。

以下是一些古诗词中的地理信息:

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

”反映了冷锋过境时先刮风后降雪的天气变化特征。

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

”反映了气温垂直分布的特点,正是因为气温随地势的上升而降低(地势每上升1000米,气温下降6℃)这一特点,才造成了山上、山下的桃花花期早迟不一这种地理现象。

“东边日出西边雨,道是无睛却有睛。

”是对流雨的极好写照,从诗句中我们能体会对流雨的特点是:降水强度大,范围小,历时短等。

“二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

”说明了我国南方和北方气候差异大,二月时,江南已经鲜花满枝,而其它地方却十分寒冷。

“好雨知时节,当春乃发生。

”反映了春雨对农业的重要性。

“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

”描绘了四川盆地夜晚多雨的气候特点。

“惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

”说明了地势越高气温越低。

“五月天山雪,开花只有寒。

”描述了天山海拔高、气温低的气候特点。

“乍暖还轻冷,风雨晚来方定。

”描绘了我国春季气温多变、不稳定的特点。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

”说明了气候对植被的影响。

以上这些古诗词中的地理信息展示了中国不同地区的气候、地形、植被等地理特点,是理解中国地理环境的重要资料。

地理教学中诗词应用兴趣是最好的老师,是学习的挚友,是学习的原动力。

作为地理教师,如果能选择一些学生熟悉的、涉及地理事物和现象的优秀诗句,在课堂上适时加以讲解、赏析,并进一步强调某些地理问题,就能大幅提高学生的学习兴趣。

这样既传授了地理知识,又可以进行思想教育,陶冶情操。

一.诗词导入,激发兴趣导入新课的方法很多,但归根结底是抓住学生的注意力,激起他们探究新知识的兴趣。

用诗词导入新课可以更好地吸引学生的注意力,激起他们对新知识的强烈求知欲和好奇心。

在讲《中国的地势》,可以用这些诗句来导课:“百川东到海,何日复西归”,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,“滚滚长江东逝水”等,然后追问这些诗句中蕴含着怎样的地理知识?学生们会相互讨论,最终正确的得出结论——我国许多河流都是自西向东流入大海的。

教师继续引导学生:“俗话说水往低处流,这一现象反映我国地势有怎样的特点呢?我们一起来学习今天的内容。

”这样自然的导入,使学生对所要学习的内容充满兴趣。

如讲到《东南亚》时,我们可以引用陈毅元帅赠缅甸友人的一首诗“我住江之头,君住江之尾;我吸川上流,君喝川下水;彼此地相连,依山复靠水.山山皆向北,条条南流水。

”这首诗中描写了东南亚怎样的地理特征?今天我们一起走进东南亚。

二.借用诗词,探究问题地理教学中有很多重点、难点,在课堂教学中如果能巧妙的借用诗词,就能及时的突破重、难点,提高课堂效率。

如在讲到《地球的自传》时,我们可以引用毛泽东的《送瘟神》,其中说到:“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。

为什么坐着不动能日行八万里呢?通过教师的引导,学生不仅可以牢记地球的赤道周长是四万千米,还可以形象地感受到地球在日夜不停地运动,其自然周期是一天。

在讲到《地形对气候的影响》时,可以引用白居易的《大林寺桃花》,其中谈到:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。

为什么“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”?通过学习就能找出原因:地势越高,气温越低,高度每升高100米,气温下降0.6℃。

古诗词中的地理知识古诗词是中华民族珍贵的文化遗产,其博大精深的词意和艺术魅力一直以来都吸引着人们。

在古代的中国,人们经常通过诗词来表达自己的感情和观点。

古诗词不仅充满哲理,而且还蕴含着丰富的地理知识。

在这篇文章中,我们将探讨古诗词中蕴含的地理知识,并从中领略中国古代人民的智慧和对自然环境的感悟。

一、山水之间的诗意中国山水之美在古代诗人笔下得到了充分的诗意表达。

古代的山水诗常常描绘了山川江河的壮丽景色,并融入了丰富的地理知识。

例如,杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”这首诗中的“牵牛织女星”指的就是中国古代传说中的七夕节故事,故事背景是银河两岸的牵牛星和织女星,诗人通过这个隐喻来描绘秋夜的冷凉和美丽。

二、河流的咏史中国的历史长河中河流扮演着重要的角色,因此,许多古代诗人都以河流为题材进行咏史创作。

例如,杜牧的《秋夜将晓入水闻钟》一诗中写道:“江声宛转送来音,竹露沾衣湿。

念星河欹枕短,欲到天明便。

”这首诗描述了秋夜中听到的江水声,通过江声的宛转传来的音乐,诗人感受到了小时候的记忆和河流的美丽景色。

三、山川之间的历史足迹中国的山川地形在历史上往往成为重要的战略地点,所以古代诗人常常通过山川来表达对历史的回忆和思考。

例如,李白的《登金陵凤凰台》一诗中写道:“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

”这首诗描述了凤凰台的壮丽景色以及历史的变迁。

凤凰台象征着当时的权力和荣耀,而历史的变迁却使得这个地方变得寂寥无人,诗人通过这首诗表达了对历史的追忆。

四、自然景观中的象征意义古代的诗人常常通过自然景观来寄托自己的情感,并探索人与自然的关系。

自然景观在古诗词中的象征意义经常体现出一种与地理知识相关的智慧。

例如,王之涣的《登鹳雀楼》一诗中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”这首诗通过描绘黄河入海的壮丽景象,寄托了诗人追求进步和追求卓越的愿望。

标题:初中地理教学中的地理诗词运用一、引言在初中地理教学中,教师常常面临如何吸引学生注意力,提高他们对地理知识的兴趣和掌握程度的问题。

在这个过程中,地理诗词的运用无疑是一种非常有效的教学方法。

地理诗词以其独特的语言魅力,将地理知识以诗歌的形式展现,既有趣味性,又有教育性,能够极大地激发学生的学习兴趣。

本文将就初中地理教学中的地理诗词运用进行深入探讨。

二、地理诗词的运用策略1.导入新课:利用地理诗词激发学生的兴趣在新课导入阶段,教师可以利用地理诗词引发学生的好奇心,引导他们进入新的地理知识领域。

例如,在讲解地球的运动时,可以引用“坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

”这句诗词,引发学生对地球自转的好奇心,进而引导他们理解地球自转的概念和意义。

2.知识理解:利用地理诗词加深学生对地理知识的理解在地理教学中,有些知识点比较抽象,学生理解起来比较困难。

这时,教师可以利用地理诗词帮助学生加深理解。

例如,“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”这句诗词,可以帮助学生理解海拔不同对气候的影响,进而引出地形对气候的影响这一知识点。

3.巩固知识:利用地理诗词引导学生复习和巩固知识在课后,教师可以利用地理诗词引导学生进行知识的复习和巩固。

例如,“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。

”这句诗词生动地描述了西北地区的气候特点,可以帮助学生巩固对气候类型和分布的理解。

三、实际案例分析以“中国地理”的教学为例,教师可以引入“三山五岳贵巍峨,百川千河自奔波。

纵然地势有高低,终归东流大海多。

”这首诗来帮助学生理解中国地势对河流的影响,以及中国是一个海陆兼备的国家。

这样的教学方式不仅能激发学生的学习兴趣,还能帮助他们更好地理解和记忆地理知识。

四、讨论与建议地理诗词的运用在初中地理教学中具有重要意义。

它不仅能激发学生的学习兴趣,提高他们的学习积极性,还能帮助他们更好地理解和记忆地理知识。

因此,教师应重视地理诗词在教学中的作用,合理运用,以提高教学效果。

古诗词中的地理知识浩如烟海的中国古代诗歌,是中华文明的绚丽瑰宝。

从文学的角度来看,它们字字珠玑、句句传情,表现了人生的悲欢离合、喜怒哀乐。

从地理学的角度,这些诗篇中,不乏描述地理现象、揭示地理规律的诗句。

如果我们地理教师能够在教学中适当的运用这些富含地理知识的古今诗词和农谚俗语,不但可以使课堂气氛活跃,而且会使学生学习地理的兴趣大增,同时还可以培养学生的文学修养,做到跨学科知识的融汇贯通;还可以在激发学生学习地理知识的兴趣、提高地理综合素质等方面都大有帮助。

现将有关地理诗词摘录如下:“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”描述了我国夏季风不能到达西北地区;“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”表示冷锋过境时先刮风、后降雪的天气;“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”反映了对流雨降水强度大、范围小、历时短的特点;“南枝向暖北枝寒,一样春风有两般”说明山坡两侧向阳坡与背阳坡的光照及热量的差异;“罗浮山下四时春,卢桔杨梅次第新”反映了我国南方热量丰富,四季如春鲜果不断;“天时人事日相催,冬至阳生春又来”表示四季更替,年年往复。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”可以理解为对流水侵蚀地貌的描绘;“蜀道难,难于上青天”,“尔来四万八千岁,不于秦塞通人烟”说明蜀道崎岖,自古闭塞的四川盆地地貌;“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”正是典型的山地地形的描写佳句,反映出庐山的雄奇秀丽。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠;姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”影射了上弦月;“去年元夜日,花市灯如昼,月上柳枝头,人约黄昏后” 影射了满月;“寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓,不见年年辽海上,文章何处哭秋风” 影射了残月;“月皎惊鸟栖不定,更漏将阑牵金井,唤起两眸清炯炯,泪花落枕红棉冷” 影射了满月;“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”影射了娥眉月。

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

常恨春归无觅处,不知转入此中来”来形容庐山脚下已是芳菲落尽、大地春归,而山上的大林寺才桃花盛开,可见山下的气温比山上高。