近代土地政策总结

- 格式:docx

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:3

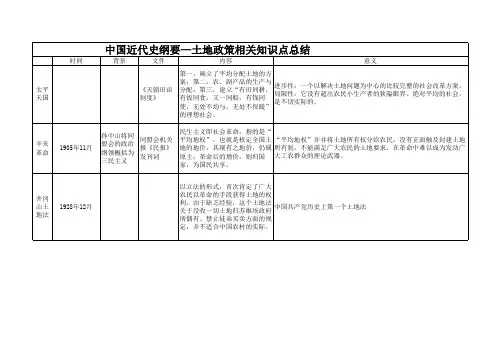

中国近代现代史土地政策整理1. 农民阶级:《天朝田亩制度》内容:A.土地分配:废除封建地主阶级土地所有制,根据“凡天下田,天下人同耕”和“无处不均匀”的原则,以户为单位,不论男女,按人口和年龄平均分配土地。

B.产品分配:根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。

C.想要建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,无处不均匀,无人不饱暖“的理想社会。

评价:①革命性:突出反映农民阶级要求废除封建土地所有制的愿望,是几千年农民反封建斗争的思想结晶②空想性:平均分配土地与生产、生活资料统归圣库的规定都是空想,剥夺农民对剩余产品支配权,无法调动生产积极性,所以根本无法实施。

③落后性:把小农经济作为追求的理想化目标,实际上没有超略封建主义经济范畴。

2. 民族资产阶级:(1)三民主义—民生主义内容:“平均地权”——核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后增涨的地价归国家所有,由国民共享,做到“家给人足”是资本主义的土地纲领。

评价:表达了资产阶级在经济上的利益和要求,但不能满足农民无偿分配土地的要求,并且打击封建势力不够彻底,所以不是彻底的土地革命纲领。

(2)新三民主义—民生主义(1924.初,中国国民党第一次全国代表大会):内容:平均地权,节制资本3.中国共产党:(1)国共十年对峙时期—土地革命路线(1931.春):目的:为满足农民的土地要求。

内容:打土豪、分田地废除封建剥削和债务。

路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

影响:使广大贫雇农政治上翻了身,经济上分得土地,生活上得到保证。

为了保卫胜利果实,他们积极参军参战,努力发展生产。

(2)抗日战争时期:抗日根据地的建设目的:为巩固根据地和抗日民族统一战线。

措施:地主减租减息,农民交租交息。

影响:减轻了地主的封建剥削,改善了农民的物质生活,提高了农民抗日和生产的积极性,同时也有利于联合地主阶级一致抗日。

近代中国历次土地改革[新中国成立前的土地改革]土地革命时期的土地改革(1931年)第二次国内革命战争时期,中国共产党在革命根据地开展打土豪、分田地、废除封建剥削和债务的土地革命,满足了农民的土地要求。

1931年春,毛泽制定出一条完整的土地革命路线:依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

为了保证土地革命的顺利进行,县、区、乡各级都建立了土地委员会。

分田的大体步骤是:(一)调查土地和人口,划分阶级。

(二)发动群众清理地主财产,焚毁田契、债约和帐簿,把牲畜、房屋分给贫雇家,现金和金银器交公。

(三)丈量土地,进行分配,公开宣布分配方案,插标定界,标签上写明田主、丘名、地名和,面积。

抗战时期土地改革(1937年)抗日战争时期,中国共产党由没收地主土地的政策,转变为实行减租减息政策。

1937年2月10日,中共中央在致国民党三中全会电中,提出了“停止没收地主土地之政策”。

5月3日,毛泽东在《中国共产党在抗日时期的任务》中,提出准备“用立法和别的适当方法去解决土地问题”。

8月1日,中共中央在《关于南方各游击区域工作的指示》中,提出利用“减租、减息、减税”等合法的斗争方式,以“求得群众生活的改善”。

到1937年8月25日,中共中央在洛川会议上,根据毛泽东的提议,通过了《抗日救国十大纲领》,正式决定把减租减息作为党在抗日战争时期解决农民土地问题的基本政策。

解放区的土地改革运动(1947年)1947年11月,中共中央重新印发了毛泽东1933年主持制定的《怎样分析阶级》和《关于土地斗争中一些问题的决定》两个重要文件。

同年召开的中共中央12月会议讨论了有关土地改革的一些具体政策。

1948年3月,毛泽东对土改总的指导思想作了完整的表述:“依靠贫农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产,这就是中国共产党在新民主主义的革命时期,在土地改革工作中的总路线和总政策。

中国近代史对党的土地政策理解和体会历史是最好的教科书,历史的经验和教训是人类宝贵的财富。

中国共产党的百年历史,是一部为真理而求索的历史,是一部中华民族从站起来、富起来,迈向强起来的伟大复兴史。

百年历史中,“政策和策略是党的生命”。

从党的百年历史看,土地政策不论是在革命时期、建设时期,还是改革开放时期,都对中国革命、建设和改革开放取得伟大成就发挥了极其重要的作用。

认真学习、总结、传承和发扬党在制定和执行土地政策过程中形成的做法经验,对于我们进一步提高认识,增强把握新阶段土地政策的能力具有十分重要的意义。

建党初期(1921—1937年):土地革命这一时期,面对反帝反封建的形势任务,党采取了土地革命的方式,没收地主和富农的土地,将其分给贫农和中农,目的是建立并扩大农村革命根据地,巩固工农政权。

1924年1月,国共两党形成合作,建立反帝反封建的统一战线,开展北伐战争。

在此期间,党领导农民群众建农会,“打土豪,分田地”,农民运动得到了快速发展。

1927年,国民党反动派发动反革命政变,国共合作破裂。

8月7日,党在汉口召开紧急会议,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。

之后,党在深入调查研究的基础上,逐步形成了符合中国国情的土地理论和政策,并采取土地革命、武装斗争的方式,实现并保护农民的土地权益,得到了农民群众的热烈拥护。

在理论层面:以毛泽东为代表的共产党人在进行了大量的农村调查的基础上,形成了《中国农民中各阶级的分析及其对于革命的态度》《国民革命与农民运动》《湖南农民运动考察报告》《寻乌调查》《兴国调查》等调查报告,提出了“农民问题乃国民革命的中心问题”“谁赢得了农民,谁就会赢得中国,谁能解决土地问题,谁就会赢得农民”等论断,为党的土地革命路线和政策提供了理论支撑。

在实践层面:1927年9月9日,毛泽东领导发动秋收起义,在攻打长沙受挫后,率领部队到井冈山,创立了第一个农村革命根据地,并在根据地开展了土地革命。

1. 太平天国(1851年):《天朝田亩制度》是最能体现太平天国社会理想和这次农民起义特色的纲领性文件。

它根据“凡天下田,天下人同耕”的原则,按人口平均分配。

该主张从根本上否定了封建社会的基础即封建地主的土地所有制,表现了广大农民要求平均分配土地的强烈愿望,具有进步意义。

但它仍然是闭塞的自给自足的自然经济,同时又是一个没有商品交换的和绝对平均的社会。

这种社会理想,具有不切实际的空想的性质。

而且,《天朝田亩制度》中的平分土地方案并未付诸实施。

2. 旧三民主义(1905年):1905年11月,在同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山将同盟会的纲领概括为三大主义,即民族主义、民权主义、民生主义,后被称为三民主义。

民生主义即社会革命,指的是“平均地权”,也就是核定全国土地的地价,其现有之地价,仍属原主;革命后的增价,则归国家,为国民共享。

国家还可按原定地价收买地主的土地。

“平均地权”并非将土地所有权分给农民,没有正面触及封建土地所有制,不能满足广大农民的土地要求,在革命中难以成为发动广大工农群众的理论武器。

3. 新三民主义(1924年):1924年1月,国民党一大在广州召开,大会通过的宣言对三民主义作出了新的解释:把民生主义概括为“平均地权”和“节制资本”两大原则(后来又提出了“耕者有其田”的主张),并提出要改善工农的生活状况。

这个新三民主义的政纲同中共在民主革命阶段的纲领基本一致,因而成为国共合作的政治基础。

4. 《井冈山土地法》(1928年12月):1928年12月,毛泽东在井冈山主持制定中国共产党历史上第一个土地法,首次以立法的形式肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

由于缺乏经验,这个土地法关于没收一切土地归苏维埃政府所有、禁止土地买卖等方面的规定,并不适合中国农村的实际。

5. 《兴国土地法》(1929年4月):1929年4月,毛泽东、邓子恢在兴国主持制定第二个土地法,是党就在中国历史上第一个制定了可以付诸实施的比较完整的土地革命纲领和路线。

土地,历来是人们生存的根本。

两千多年来,中国历史上无数的重大事件,都跟土地有关。

从农民起义,到各种各样的改革,归根到底,都是关系到生存,关系到土地。

而废除封建地主土地所有制的问题一直是近代中国社会经济中的突出问题。

实践证明:在近代中国,谁能正确解决好土地问题,谁就能赢得占中国人口绝大多数的农民的拥护,就能保证反帝反封建斗争的胜利进行。

一、太平天国时期鸦片战争后,外国商品特别是棉纺织品在中国市场上的倾销,致命地打击了沿海地区的手工纺织业,造成大批农民和手工业者破产失业;战争赔款和战后鸦片输入引发的白银外流,使农民的负担无形中增加数倍;封建王朝后期固有的土地兼并现象,使大批农民失去土地。

以上三方面的共同影响就是:阶级矛盾日益激化,农民起义应运而起。

清政府因固有的封建地主阶级政权性质决定了它根本不可能解决近代中国的土地问题,可以说因为它不能解决农民的土地问题,才引发了太平天国革命。

洪秀全揭竿而起,“有田同耕”、“凡天下田,天下人同耕”,矛头直指封建土地制度。

废除封建土地所有制的主张反映了广大农民的迫切愿望,极大地调动了农民的革命积极性,使太平天国的烈火在数年之内燃遍半个中国。

但是,太平天国是用一种绝对平均的、理想化的土地政策来替换封建地主土地所有制的,其绝对平均主义主张反映了小生产者的局限性,使农民的生产积极性受到严重的挫伤,这无疑是其最终失败的重要原因之一[1]。

二、资产阶级民主革命时期资产阶级改良派没有触及封建土地制度,资产阶级革命派提出过比较模糊的“平均地权”的主张但并没有真正认识到土地问题的重要(辛亥革命期间,农民几乎没有参与)。

“中国革命的根本问题是农民问题”,在近代中国各派政治力量中,只有中国共产党正确分析了中国社会的半殖民地半封建性质并从中认识到了土地和农民问题的重要性。

在中共“二大”制定的革命纲领中,农民成了革命的动力,中共“三大”提出同国民党合作的目的就是要将国民党改造成包含农民阶级在内的四个阶级的联盟。

纵观近现代史的发展历程,土地问题一直是中国革命的核心问题,在中国革命的过程中,农民阶级、资产阶级、无产阶级都提出过自己的土地政策。

下面是三个阶级关于土地问题政策的汇总。

一、农民阶级的土地政策(1851--1864)(1)政策:《天朝田亩制度》废除封建地主阶级土地所有制,根据"凡天下田,天下人同耕"和"无处不均匀"的原则,以户为单位,不论男女,按人口和年龄平均土地。

(2)评价:一方面,具有进步性。

实际上反映了农民要求平分土地的强烈愿望,否定了封建土地所有制。

另一方面,具有局限性。

仅仅是愿望,不符合实际,是空想的性质。

二、资产阶级革命派的土地政策(1894--1918)(1)政策:"三民主义"中民生主义:平均地权。

主张核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所涨地价归国家所有,由国民共享。

(2)评价:具有进步性,但是并不是将土地所有权分配给农民,没有满足农民的要求,没有正面触及封建土地所有制。

三、中共的土地政策中国共产党在不同时期的土地政策,历来是考试的重点。

1.土地革命时期政策(1927--1936)(1)政策:打土豪、分田地、废除封建剥削和债务。

1930年制定的土地革命路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

(2)原因:①广大农民迫切要求废除封建土地所有制,推翻地主阶级统治。

②土地革命是中国革命最迫切的问题。

2.抗日战争时期政策(1937--1945)(1)政策:停止没收地主阶级的土地,改为地主减租减息,农民交租交息。

(2)原因:中华民族和日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾,需要动员一切力量,实行全民族抗战,争取抗战胜利。

(3)作用:减轻了农民的负担,提高了农民生产和抗日的积极性,同时团结了地主一同抗战。

3.解放战争时期政策(1946--1949)(1)政策:①1946年把减租减息改为没收地主土地,分配给农民。

概括近代中国共产党进行土地政策调整的主要特点当前我国土地新政策主要特点一、实行最严格的耕地保护政策国务院多次强调,一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线。

基本农田是确保国家粮食安全的基础。

基本农田一经划定,任何单位和个人不得擅自占用,或者擅自改变用途,这是不可逾越的“红线”。

二、进一步明确土地管理责任地方各级人民政府要对土地利用总体规划确定的本行政区域内的耕地保有量和基本农田保护面积负责,政府主要领导是第一责任人。

严格实行问责制,对本行政区域内发生土地违法案件造成严重后果的,对土地违法违规行为不制止、不组织查处的,对土地违法问题隐瞒不报、压案不查的,应当追究有关地方人民政府负责人的领导责任。

三、调整城市建设用地审批方式在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内,依法由国务院分批次审批的农用地转用和土地征收,调整为每年由省级人民政府汇总后一次申报,经国土资源部审核,报国务院批准后由省级人民政府组织实施,城市人民政府具体组织实施。

四、采取多种措施,促进节约集约用地(一)严格执行土地利用总体规划和农用地转用计划指标,不得违反规划、超计划用地。

(二)严格执行各类建设项目用地控制指标标准,不得超标准用地。

(三)大力推进标准厂房建设,最大限度发挥土地效益。

市区各工业园区建设的标准厂房,层级要达到平均五层以上,高新技术开发区投资强度不能低于150万/亩,其他工业园区投资强度不能低于120万/亩。

(四)严禁闲置土地。

用地单位闲置土地满一年的,由政府征收土地闲置费,闲置土地满两年的,由政府无偿收回土地使用权。

(五)提高建设用地有关规费缴纳标准,新增建设用地土地有偿使用费提高一倍,城镇土地使用税提高两倍,耕地开恳费、耕地占用税征收标准也将有所提高。

五、切实保障被征地农民的利益(一)调整征地补偿费标准,市级城市建设用地范围内征地补偿费不低于3万元/亩,县、乡级城市建设用地范围内征地补偿费不低于2万元/亩。

支付给被征地农户的土地补偿费分配比例一般不得低于80%。

2021年高考历史备考微专题之近现代中国土地政策的调整(一)中国近代的土地制度的变革1.太平天国的《天朝田亩制度》(1)内容:废除封建地主阶级土地所有制,按人口和年龄平均分配土地;关于产品分配,每户留足余粮,其余归圣库。

(2)评价:是太平天国的革命纲领,突出反映了农民要求废除封建土地所有制的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的结晶;但是,由于农民阶级的局限和时代的局限,具有空想性和落后性。

2.辛亥革命时期孙中山的“平均地权”(社会革命)(1)内容:通过核定地价,征收土地税的办法逐步向地主收买土地,建立资本主义的土地所有制。

(2)评价:其目的在于消除贫富悬殊和阶级对立,为资本主义发展开辟道路,在一定程度上反映了资产阶级革命派对农民的同情,但它没有满足农民的土地要求,也不能调动农民参加革命的积极性。

3.土地革命时期共产党的土地革命路线(1)内容:打土豪、分田地,废除封建剥削和债务,满足农民土地要求。

(2)办法:依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

(3)影响:使广大贫雇农在政治上翻了身,经济上分到了土地,生活上得到了保证,提高了农民的生产和革命的积极性,推动了革命的发展。

4.抗日战争时期(1)进行根据地建设——大生产运动(抗战时期中国共产党领导抗日根据地军民开展的以自给为目标的大规模生产自救运动);军垦屯田。

①目的:巩固农村革命根据地。

②影响:陕甘宁边区和敌后抗日根据地的大生产运动健康发展,成就显著。

农业和工商业的产值迅速增长,人民负担大大减轻,军民生活明显改善。

大生产运动使根据地渡过了严重的经济困难时期,为争取抗日战争的胜利奠定了物质基础。

(2)双减双交政策:①内容:实行地主减租减息,农民交租交息的土地政策。

②影响:保留地主土地所有制,限制封建剥削,提高了农民抗日和生产的积极性,也利于联合地主阶级一致抗日。

5.解放战争时期(1)内容:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地。

近代史纲要土地政策演变全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:近代史纲要土地政策演变近代史土地政策的演变是一个具有深远影响的历史过程,涉及了国家政治、经济、社会等多个领域。

土地政策的变迁不仅反映了不同时期社会制度和经济发展阶段的变化,也直接影响了广大农民的生存状况和社会秩序的稳定。

本文将就近代史土地政策的演变进行详细的梳理和分析。

清朝时期的土地制度主要为封建农业经济,老百姓多为小农,土地所有权分布极不平等。

地主阶级占有大片土地,农民只能靠佣工、负债或租种来生存。

土地在封建社会起着至关重要的作用,也是社会矛盾激化的重要原因之一。

在晚清时期,农民起义频繁,土地革命势头逐渐增强,清政府开始尝试一些改革措施,如百姓地地赋灾、地公法等,但效果有限。

1911年辛亥革命成功,清朝灭亡,中华民国取而代之,土地政策也有了新的变化。

孙中山提出了“耕者有其田”的口号,号召农民占有土地,实行土地国有化。

由于时局动荡,内战频发,农田开垦工作受阻,工作难以顺利进行。

随后,孙中山去世,中国进入了国民政府时期,蒋介石等人推行“耕者有其田”的土地改革方案,但其实际效果并不明显。

1949年,中华人民共和国成立,中国进入社会主义时期,土地政策有了重大转变。

国家进行了土地改革,废除了封建制度,实行了土地国有化的政策,农民获得了长远的土地使用权。

土地改革结束了农民长期受压迫的历史,提高了广大农民的生产积极性和生活水平。

此后,中国陆续实行了一系列土地政策,如农业合作化、人民公社化等,推动了农业生产的发展和农民的整体素质提高。

1978年,中国进入了改革开放的新时期,土地政策也出现了新的变化。

国家实行了家庭联产承包责任制,将土地分给农民,实行户籍化管理,鼓励农民通过经营提高收入。

这一政策的出台,极大地激发了农民的生产热情,农业生产水平和效益也有了明显提高。

随后,国家又推动了土地流转经营、农村土地整治等政策,加快了乡村振兴和农民增收致富的步伐。

至今,中国土地政策仍在不断创新和完善中。

中国近现代的土地政策

中国近现代的土地政策是中国政府为了适应社会经济发展和农村改革的需要,对土地所有权和使用权进行的一系列政策调整和改革措施。

近现代中国土地政策的发展可以分为三个阶段:清朝时期的封建制度、民国时期的农村土地改革和现代中国的农村土地制度改革。

在清朝时期,土地政策主要体现为封建土地制度。

土地是由封建地主集中占有和控制的,农民只是土地使用权的享有者,而无法拥有土地的所有权。

这种封建制度限制了农民们的发展,导致了农业生产的低效率和农民的贫困。

民国时期,土地政策取得了一些进展。

政府开始推动土地改革,试图通过减轻农民负担和提高土地使用效率来改善农村经济状况。

国民政府先后出台了一系列土地法规,如《农民土地法》等,鼓励土地承包和农业合作社的发展。

这些政策为农村经济的振兴和现代化奠定了基础。

在现代中国,土地政策取得了重大的突破和变革。

农村改革进入了新的阶段,土地制度进一步改革,实行了家庭承包经营制度,并引入市场化的土地流转、承包租赁等新特点。

政府还积极推动农村土地集体产权制度改革,鼓励农民流转土地、发展农村集体经济,提高农业生产效率和农民收入水平。

总的来说,中国近现代的土地政策在解决土地所有权和使用权问题上取得了重要进展。

从封建制度到土地改革再到现代农村土地制度改革,中国政府通过一系列的政策和措施,推动了农村经济的发展和农民生活水平的改善。

今后,随着中国农村发展的不断深化,继续完善土地政策将是重要的任务之一,以促进农业现代化和农民的可持续发展。

我国近代史上最为完备的土地改革法规一、农民阶级的土地政策(1851——1864)(1)政策:《天朝田亩制度》废除封建地主阶级土地所有制,根据“凡天下田,天下人同耕”和“无处不均匀”的原则,以户为单位,不论男女,按人口和年龄平均土地。

(2)评价:一方面,具有进步性。

实际上反映了农民要求平分土地的强烈愿望,否定了封建土地所有制。

另一方面,具有局限性。

仅仅是愿望,不符合实际,是空想的性质。

二、资产阶级革命派的土地政策(1894——1918)(1)政策:“三民主义”中民生主义:平均地权。

主张核定国地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所涨地价归国家所有,由国民共享。

(2)评价:具有进步性,但是并不是将土地所有权分配给农民,没有满足农民的要求,没有正面触及封建土地所有制。

三、中共的土地政策中国共产党在不同时期的土地政策,历来是考试的重点。

1.土地革命时期政策(1927——1936)(1)政策:打土豪、分田地、废除封建剥削和债务。

1930年制定的土地革命路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

(2)原因:①广大农民迫切要求废除封建土地所有制,推翻地主阶级统治。

②土地革命是中国革命迫切的问题。

2.抗日战争时期政策(1937——1945)(1)政策:停止没收地主阶级的土地,改为地主减租减息,农民交租交息。

(2)原因:中华民族和日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾,需要动员一切力量,实行民族抗战,争取抗战利。

(3)作用:减轻了农民的负担,提了农民生产和抗日的积极性,同时团结了地主一同抗战。

3.解放战争时期政策(1946——1949)(1)政策:①1946年把减租减息改为没收地主土地,分配给农民。

②1947年9月党召开国土地会议,制定《中国土地法大纲》:废除封建性和半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田;贯彻依靠贫农,团结中农,有步骤地有分别地消灭封建剥削者,发展农业生产的土地改革总路线。

中国近代史土地政策

中国近代史上的土地政策经历了多次变革和调整。

其中最具代表性的是清政府实行的土地公有制政策和毛泽东时期的土地改革政策。

在清政府时期,土地公有制是通过废除私有土地,宣布国家对所有土地实行占有和分配,从而实现公有化的。

这一政策是为了缓解农民的生存压力,并在平衡土地利益分配方面发挥作用。

然而,这一政策在执行过程中存在着土地权益不平等和农民权益受到侵害等问题,因而未能实现预期目标。

在中华人民共和国成立后,毛泽东实施了大规模的土地改革政策。

这一政策是为了消除土地方面的不平等和剥削,为农民争取土地权益和提高其生活水平。

在土地改革中,政府实行的措施包括对土地私有化、对地主阶层的重新分配、对土地的重新登记和颁发土地证。

这一政策显著提高了农民的地位和生产热情,为国家的农业发展奠定了坚实基础。

当然,任何一个政策都有其长处和短处,因此,在执行时需要综合考虑各方利益和局限性,以达到较好的效果和预期目标。

一、土地革命时期1928年12月,毛泽东在井冈山主持制定中国共产党历史上第一个土地法,以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

由于缺乏经验,这个土地法关于没收一切土地归苏维埃政府所有、禁止土地买卖等方面的规定,并不适合中国农村的实际。

1929年4月,毛泽东在兴国主持制定第二个土地法,将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。

这是一个原则性的改正,保护了中农的利益使之不受侵犯。

毛泽东还和邓子恢等一起制定了土地革命中的阶级路线和土地分配方法:坚定地依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级等等。

至此,中国共产党就在中国历史上第一个制定了可以付诸实施的比较完整的土地革命纲领和路线。

二、抗日战争时期抗日战争时期,中国共产党在抗日根据的为适当调节各抗日阶层的利益实行减租减息的土地政策。

一方面地主要减租减息以改善农民的生活;另一方面,农民要交租交息以照顾地主富农的利益。

实行这个政策既调动了广大农民的抗日积极性,又有利于争取地主资产阶级的大多数站在抗日民主统一战线一边。

三、解放战争时期1946年5月4日,中共中央发出《关于清算、减租及土地问题的指示》(史称《五四指示》),其基本内容是要坚决地支持和引导广大农民群众,采取各种适当方法,使地主阶级剥削农民而占有的土地转移到农民手中;用一切方法吸收中农参加运动,决不可侵犯中农土地;一般不变动富农土地,对富农和地主有所区别;不可将农村中反对封建地主阶级的方法,运用于城市中反对工商业资产阶级的斗争。

这就将党在抗日战争时期实行的减租减息政策改变为实行“耕者有其田”的政策。

这一政策的提出,标志着解放区在农民土地问题上,开始由抗日战争时期的削弱封建剥削,向变革封建土地关系、废除封建剥削制度的过渡。

1947年7月至9月,中国共产党在河北省平山县召开全国土地会议,制定和通过了《中国土地法大纲》,明确规定“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”“乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收”,分配给吴迪或少地的农民。

1、根本上否定了封建社会的基础即封建地主的土地所有制。

1、确立了平均分配土地的方案,即根据“凡天下田,天下人同耕”的原则,将土地按亩产高低划分为9等,好坏搭配,按人口平均分配。

2、建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。

3、《天朝田亩制度》实际上是起义农民提出的一个以解决土地问题为中心的比较完整的社会改革方案,平分土地方案即使在太平军占领地区也并未付诸实行。

1、同盟会的政治纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

2、1905年11月,在同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山将同盟会的纲领概括为三大主义,即民族主义、民权主义、民生主义,后被称为三民主义。

3、民生主义即社会革命,指的是“平均地权”,也就是核定全国土地的地价,其现有之地价,仍属原主;革命后的增价,则归国家,为国民共享。

1、1924年国民党“一大”在广州召开2、大会通过的宣言对三民主义作出了新的解释:把民生主义概括为“平均地权”和“节制资本”两大原则(后来又提出了“耕者有其田”的主张)。

1、毛泽东在井冈山主持制定中国共产党历史上第一个土地法2、规定没收一切土地归苏维埃政府所有,分配给农民使用,禁止土地买卖。

3、以立法的形式,首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地的权利。

4、由于缺乏经验,这个土地法关于没收一切土地归苏维埃政府所有、禁止土地买卖等方面的规定,并不适合中国农村的实际。

1、毛泽东在兴国主持制定第二个土地法2、将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。

这个原则性的改正保护了中农的利益不受侵犯。

3、这两个土地法有两个共同点:第一,都是消灭封建的土地制度;第二,农民对分到的土地只有使用权没有所有权。

1、毛泽东和邓子恢制定了土地革命中的阶级路线:坚定地依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级。

2、土地分配的方法是:以乡为单位,按人口平分土地,在原耕地的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦。