教科初中物理八上《3.1认识声现象》

- 格式:doc

- 大小:95.00 KB

- 文档页数:6

3.1 认识声现象教学目标【知识与能力】1.通过生活、自然现象的观察经验的联想,能提出“声音是怎样产生的〞、“声音是怎样传播的〞问题,通过实验,经过分析、总结,能初步认识到声音是由物体的振动产生的,声音的传播必须要有介质。

2.从生活、自然现象的实例中引出物理问题,使学生觉得物理就在身边,对物理有亲近感。

3.培养使用手边的学习或生活用具进行简单物理实验的习惯和探究物理问题的能力。

4.在探究活动中,能进行合理的推理,学习并培养从物理现象中归纳出简单科学规律的方法。

【过程与方法】通过观察和实验,探究声音的产生及传播的条件,领悟其中的研究方法——转换法。

【情感态度价值观】通过探究声音的产生及传播的条件,感受实验的严谨性及合作交流的重要性,养成乐于探索自然和日常生活中的物理道理的习惯。

教学重难点【教学重点】1.声音的产生和传播。

2.通过生活、自然现象的观察,会提出问题。

【教学难点】通过生活、自然现象的观察,会提出问题。

课前准备课件、扬声器、音叉、音乐芯片(或小闹钟)、瓶口插有玻璃管的软木塞的广口瓶,装有色儿的玻璃缸、抽气机、鼓、小纸人。

教学过程一、引入新课播放根据素材中的图制作声形并茂的课件、让学生感受声音的世界。

师:在这声音的海洋中,你想知道什么?或你想提出什么问题?生:讨论、交流后提出问题:声音是怎样产生的?声音又是如何传播到我们耳朵里?我们足如何听到声音的?……二、新课教学〔一〕声音是怎样产生的师:大家提的问题提得很好,接下来我们先来探究声音是怎样产生的。

请每位同学用手指放在自己正在发声的喉头感觉一下。

生:正在发声的喉头在振动。

播放蟋蟀呜叫的录像片或光盘,让学生观察正在呜叫的蟋蟀翅膀在振动。

师:你还知道哪些动物呜叫时的姿态?生甲:蜜蜂快速扇动翅膀引起空气振动发出嗡嗡的响声。

生乙:鸟呜叫靠的是气管和支气管交界处鸣膜的振动。

生丙:雄蝉鸣叫是腹部下方有一层薄薄的发音膜,当发音肌收缩时,引起发音膜振动,这些振动通过共鸣室的放大,最后发出非常响亮的声音来。

教科版物理八年级上册 3.1认识声现象课件(共20张PPT)(共20张PPT)1.认识声现象课程讲授新课导入本课小结我来闯关素养目标1.知道声音是由物体振动产生的.2.知道声音的传播需要介质.3.知道常温下声音在空气中传播速度,了解不同介质中声速不同.观察与思考无处不在的声现象观察下面几幅图片,回答问题欣赏美妙的旋律同学们听的非常认真刺耳的噪声请回答1.以上活动我们都听到了什么?2.我们所听到的“声”有哪些不同?以上现象我们听到的都是声音,有些声音是美妙的旋律,有的声音必须借助仪器才能听见,有些声音对人体健康有害。

声音在我们的生活中无处不在,没有声音的世界是不可想象的。

我们学习“声”都学习哪些内容?同学们想一想这些声音是怎么产生的呢?这些声音又是怎么传播到我们的耳朵里的呢?一、声源声音的产生声音是由物体振动产生的。

一切发声体都在振动,振动停止,发声停止。

声源正在振动的物体叫声源。

思考与回答下列声音的产生声源各是什么:一、说话声;二、二胡演奏声;三、雨声;四、笛子声;五、车间磨刀刺耳的噪声。

下列声音的产生声源各是什么:一、说话声(声带振动)—声带;二、二胡演奏声(琴弦振动)—弦;三、雨声(雨水振动)—雨水;四、笛子声(管中空气振动)—空气;五、车间磨刀刺耳的噪声(刀具振动)—刀具。

1.“晨钟暮鼓”声是什么物体振动产生的?2.打手机听到的声音是怎么来的?3.雷声又是怎么产生的?1.“晨钟”是钟的振动产生的声音;“暮鼓”是鼓面振动产生的鼓声;2.打手机听到的声音是由听筒纸盆振动产生的;3.雷声是周围空气振动产生的。

二、声的传播声音是怎么传播的,我们又是怎么听到声音的?1.声音可以在介质中传播,或者说声音的传播必须借助于介质。

2.传播声音的介质可以是气体,也可以是固态和液体。

3.声音无法在真空中传播。

三、声传播的速度声速声音在介质中的传播速度叫声速问题的提出声音在不同介质中传播速度相同吗?声音在不同介质中传播速度不同;声音在气体中的传播速度小于在液体和固体中的传播速度。

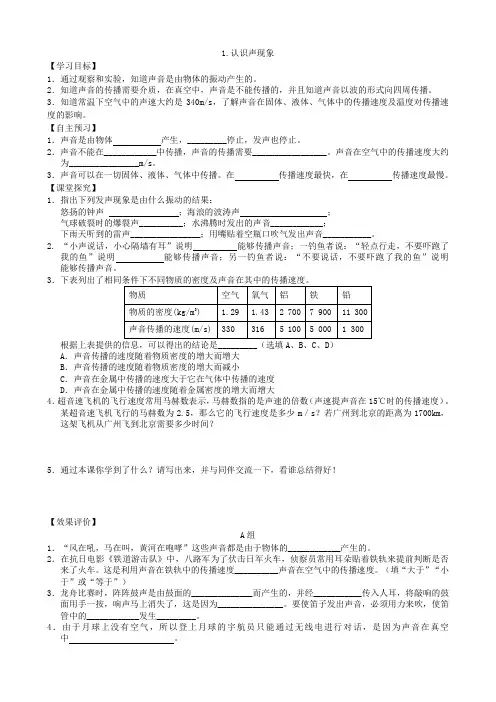

1.认识声现象【学习目标】1.通过观察和实验,知道声音是由物体的振动产生的。

2.知道声音的传播需要介质,在真空中,声音是不能传播的,并且知道声音以波的形式向四周传播。

3.知道常温下空气中的声速大约是340m/s,了解声音在固体、液体、气体中的传播速度及温度对传播速度的影响。

【自主预习】1.声音是由物体产生,_________停止,发声也停止。

2.声音不能在____________中传播,声音的传播需要_________________。

声音在空气中的传播速度大约为________________m/s。

3.声音可以在一切固体、液体、气体中传播。

在传播速度最快,在传播速度最慢。

【课堂探究】1.指出下列发声现象是由什么振动的结果:悠扬的钟声;海浪的波涛声;气球破裂时的爆裂声__________;水沸腾时发出的声音____________;下雨天听到的雷声________________;用嘴贴着空瓶口吹气发出声音___________。

2. “小声说话,小心隔墙有耳”说明能够传播声音;一钓鱼者说:“轻点行走,不要吓跑了我的鱼”说明能够传播声音;另一钓鱼者说:“不要说话,不要吓跑了我的鱼”说明能够传播声音。

3A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小C.声音在金属中传播的速度大于它在气体中传播的速度D.声音在金属中传播的速度随着金属密度的增大而增大4.超音速飞机的飞行速度常用马赫数表示,马赫数指的是声速的倍数(声速提声音在15℃时的传播速度)。

某超音速飞机飞行的马赫数为2.5,那么它的飞行速度是多少m/s?若广州到北京的距离为1700km,这架飞机从广州飞到北京需要多少时间?5.通过本课你学到了什么?请写出来,并与同伴交流一下,看谁总结得好!【效果评价】A组1.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”这些声音都是由于物体的____________产生的。

2.在抗日电影《铁道游击队》中,八路军为了伏击日军火车,侦察员常用耳朵贴着铁轨来提前判断是否来了火车。

第1节认识声现象教材分析一、课标分析通过实验认识声音的产生与传播。

二、内容和地位分析本节从声音产生的原因入手,说明声音的传播需要什么条件,到声音的接收范围的学习,是一个完整的过程,能够让学生建立起声现象的基本概念,为随后学习声音不同的特性做准备。

学情分析学生刚学物理不久,虽然对学习物理有一定的兴趣,但是实验、观察、分析、概括等能力还较弱,对科学研究的方法认识还比较肤浅,因此本节课将让学生在体验中学习、在活动中学习、在美的熏陶中学习。

通过学习进一步激发学生学习物理的兴趣,让学生体会到物理知识就在身边、感悟到物理学的美,并通过实验加深学生对知识的理解,进一步培养学生的探究意识和创新意识,培养学生动手动脑、实验观察和分析归纳的能力,让学生感悟和体验物理的科学探究方法。

教学目标1.认识声现象,了解声是由物体的振动产生的。

2.认识声音的传播需要介质和真空不能传声;掌握声速的概念及相关计算。

3.了解人耳的听声范围、超声波和次声波。

核心素养通过实验探究,让学生养成实事求是、尊重自然规律的科学态度。

重点难点重点:通过实验了解声音的传播需要介质,真空不能传声。

难点:设计实验,说明声音是由物体的振动产生的。

教学过程续表(4)再让空气进入玻璃罩,听到的声音有什么变化?(5)通过这个实验,你能得到什么结论?探究活动2:空气传声。

(1)将两个音叉相互靠近放置。

(2)将乒乓球(或通草球)靠近一个音叉。

(3)敲击另一个音叉。

(4)观察到乒乓球(或通草球)跳动了起来。

教师提问:为什么乒乓球(或通草球)会跳动?我们通过上面的实验可以得出结论:真空不能传播声音,但空气可以传播声音。

那液体和固体能传播声音吗?提问思考:声音如何传递能量?教师演示实验:正在播放音乐的音箱,可使放在附近的烛焰抖动。

弱再变强。

播声音声。

讨论、交流并回答右边的音叉振动产生声音传播到左边的音叉上动起来(来。

问题传播声音。

的确随着音乐声抖动。

续表教学反思。

八年级物理上册第二章第一节声音的产生教案

1、知识与技能

1.通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体振动发生的。

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

2、过程与方法

1.通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的?声音是如何传播的?

2.通过探究活动,培养学生初步的观察能力和掌握初步研究问题的方法。

3、情感态度与价值观

1.通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

3.学会用物理知识来描述生活中声现象。

4、教学重点

1.发声的物体在振动。

2.声音的传播需要介质。

5、教学难点

引导学生观察、探究声音传播的条件以及解释生活中的声传播现象。

教学内容教师活动学生活动

声音产生的原因一、创设情境、引入新课

媒体播放:海涛声、砂轮与工件的

摩擦声、优美的歌声、琴声、锣鼓声、

神奇的超声波等。

引导提问:声音是怎样产生的呢?

为什么会有各种各样、千差万别的声音

呢?

导入课题:我们听到的如此优美的

乐曲及大千世界里如此丰富多彩的声音

是怎样产生的,又是怎样传播的呢?我

们今天就来学习《声音的发生和传播》。

二、进行新课

问题一:声音是怎样产生的?

学生讨论:如此丰富多彩的声音是

怎样产生的呢?

引导比较:1.让学生感知比较说话

与不说话时喉咙部位的情况。

2.观察比较按紧的直尺不发声与拨

动发声时的情况。

3.观察比较烧杯中的静水与向烧杯

中倒水发声时水的情况。

4.让观察比较拉紧的橡皮筋发声与

不发声时的情况。

学生讨论回答老师提出的问题

学生思考回答

声音的产生

声音产生需要介质

教师演示:发声的音叉可以把乒乓球

弹开──说明发声的音叉在振动。

(物理

研究方法指导:转化法)

乘势提问:还有什么办法可以验证

发声的音叉在振动?是否一切发声的物

体都在振动呢?怎样验证

教师预备:方案一:用手轻触发声的音

叉,手有什么感觉。

方案二:让发声的音叉浸入水面少

许,观察水面变化情况。

方案三:用细线将铅笔系在音叉上,

音叉发声时,用纸在笔尖上迅速拖过,

观察在纸上留下的线条情况。

方案四:用细砂撒在桌面上,用小

锤敲击桌面时发声的同时观察砂子的情

况。

方案五:把装有水的水槽放在桌面

上,用小锤敲击桌面时发声的同时观察

水面的情况。

得出结论:一切发声的物体都在振动。

2.我们能把声音记录下来吗?

学生讨论:(教师指导点播)

问题二:声音是怎样向远处传播

的?

提出问题:声音是由物体的振动发

出的,那么声音是怎样向远处传播的

呢?

媒体播放:宇航员在月球行走的资

料片断,观察宇航员交流的方式,与人

们在地球上的交流对比。

教师引导:声音的传播需要空气(介

质)。

提出问题:怎样证明声音的传播需

要介质呢?固体、液体是否都可以传播

声音呢?

学生讨论:器材?操作?(教师引

导点拨、确定研究方案)

教师预备:方案一:1.把正在响的

闹钟放进玻璃罩中,听声音的情况。

2.用抽气机往外抽气,听声音的变

化情况。

方案二:把正在响的闹钟用塑料袋

包住,放进水中,听声音的情况。

方案三:在水中,敲击两块石头,

师生总结:声音是由物体的振动

产生的。

学生讨论:(教师引导点拨:一切

发声的物体都在振动;需要那些器

材,具体怎样操作?确定方案)

学生讨论:(教师指导点播)

真空不能传声

声速

回声旁边的人能听到声音。

方案四:一同学轻敲课桌一端(或

把闹钟放在课桌一端),另一同学把耳朵

贴近课桌的另一端,听声音的情况。

学生活动:(教师指导)

收集信息,分析材料:

得出结论:声音的传播需要介质;真空

中不能传播声音。

问题三:声音在空气中是怎样传播的。

提出问题:既然声音的传播需要介

质,那么声音在介质中是怎样传播的

呢?

投影展示:振动源可在水槽中激起

水波,并不断向外围扩散。

类比说明:指导学生看图说明声音

在空气中是以声波的形式传播(物理研

究方法指导:类比法)

学生讨论:(教师指导如何传播,激

发兴趣,突破难点)。

问题四:声音的传播需要时间吗?

提出问题:平时我们说话时,一张

口,马上就听到声音了。

那么声音的传

播需要时间吗?你怎么知道的?

学生讨论:(教师引导点拨)

教师预备:1.百米比赛时,计时员

是怎样计时的呢?为什么?

2.对着高墙或山崖喊话,能马上听

到回声吗?

3.雷电时,为什么总是先看到闪

电,后听到雷声呢?

共同归纳:声音的传播需要时间,

也就是声音是以一定的速度传播的。

介绍资料、指导读表:《一些介质中的

声速》

学生讨论:在读表的过程中,发现

了什么特点?(教师指导)

1.150C时,V声=340米/秒250C

时,V声=346米/秒

2.传播速度与温度有关

3.一般情况下:V固>V液> V气

三、课堂小结

1.一切发声的物体都在振动。

2.声音的传播需要介质;真空中不能传

播声音。

提出问题让学生分组讨论

自学课本回答上面的问题

想想议议

分组讨论分析

3.声音在介质(空气)中是以声波的形式传播。

4.声速: 150C时,340米/秒(空气)

认识声现象。