2020-2021年高中地理 .4《全球性的大气环流》教案 旧人教版必修上册

- 格式:doc

- 大小:221.00 KB

- 文档页数:4

全球气候变化教学理念和设计思路:1、一堂课要有精神内涵,才能尽可能触动学生的灵魂。

本课的精神内涵是“应对气候变化,保护大气环境,实现人与大气的和谐相处,也是人类的自我救赎”。

2、学习生活中有用的地理,强调深刻的生活体验,实现地理教学生活化。

本课设计从日常生活中的小事和流行事件中,以小见大,举一反三,来研究全球气候变化的大问题。

所以关注身边大小事,思考事件背后的地理规律和原理,是学生学好地理的重要方法。

3、充分利用网络,手机APP,微信朋友圈等信息获取和新型交流手段激发学生的兴趣和参与。

本课设计从香港天文台及手机APP获得大量的气候变化信息。

并通过微信朋友圈联系课堂内外。

4、关注学生地理核心素养的培训。

本课设计学生关注身边的大气环境变化,关注自己的生活环境,如何与大气环境和谐相处,是地理素养——生活实践性和地理责任感的表现。

5、为了让学生更加直观感受,本课设计将课堂实验贯穿于教学过程中。

并且由学生自己表演,课堂实验一直贯穿始终。

6、教师以“学生为主体,教师为主导”思想为指导,鼓励学生积极参与,营造轻松愉悦的教学氛围。

新课标的教学要求:学习的重点是把全球气候变化看作是客观存在的事实,从而探讨其对人类活动的可能影响。

在教学中要强调人类活动对气候变暖的加剧作用。

应通过资料认识全球气候一直处于波动变化之中,并从资料中分析全球气候变化对地理环境及人类活动的影响。

从生产生活案例中,找到适应气候变化的对策。

教材分析1、学习《地球上的大气》这一章,其落脚点就要合理利用气候资源,并能根据气候的变化,及时找到应对策略,减少气象灾害对我们的损失,保护大气环境。

所以本节内容是大气这一章富有精神内涵和便于学生地理核心素养培养的重要内容。

2、本节内容难度不大,但教材上提供的直观资料较少。

所以教学时,以生活小事为例,启发学生思考,学生便于理解,也较有兴趣。

学情分析1、高一学生学习热情高,对新知和未知比较渴求,气候变化也是当前地理学家研究的前沿,气候变化对人类的影响已越来越受到人们的关注和重视,所以只要教师引导得合适,学生一定比较专注学习。

高中地理教案-《大气环流》教学目标:1. 了解大气环流的基本概念和特点;2. 掌握地球大气环流的形成原因和影响因素;3. 理解大气环流对地球气候和天气的影响;4. 能够运用地球大气环流的知识解读实际案例。

教学重点:1. 理解大气环流的形成原因和影响因素;2. 掌握大气环流对地球气候和天气的影响。

教学难点:1. 理解大气环流对地球气候和天气的影响;2. 能够运用地球大气环流的知识解读实际案例。

教学准备:1. 教材:地理教材;2. 多媒体设备。

教学过程:步骤一:引入 (5分钟)1. 师生互动:通过引发学生的思考,展开本节课的教学内容。

2. 提问:你们了解什么是大气环流吗?它对地球有什么影响?步骤二:知识讲解 (15分钟)1. 大气环流的概念:大气环流是指在全球范围内,由于地球的自转和地球表面的不均匀加热,造成大气垂直和水平运动的现象。

2. 大气环流的特点:由东向西的副热带高气压带、昼夜温差大的副热带辐合带、热带低气压带、副极地低气压带、极地高气压带组成。

3. 大气环流的形成原因:地球表面的不均匀加热导致的气候差异和风力的不均匀分布。

步骤三:案例分析 (15分钟)1. 通过案例解析:选择一个具体的案例,如《2008年北京奥运会的大气环流影响分析》。

2. 运用知识:结合所学的地球大气环流知识,分析该案例中的大气环流现象和影响。

步骤四:讨论与总结 (10分钟)1. 分组讨论:将学生分成小组,结合实际案例,讨论大气环流对地球气候和天气的影响。

2. 总结归纳:指导学生总结大气环流的形成原因和影响因素,以及大气环流对地球气候和天气的影响。

步骤五:拓展延伸 (5分钟)1. 认识大气环流的重要性:引导学生思考,大气环流对地球气候和天气的影响对我们日常生活有何重要性。

步骤六:课堂小结 (5分钟)1. 小结回顾:对本节课的教学内容进行小结归纳。

2. 提问:你们对大气环流有什么新的认识和理解?教学反思:本节课通过引入、知识讲解、案例分析等多种教学方式,让学生了解了大气环流的基本概念和特点,掌握了地球大气环流的形成原因和影响因素。

2.4“全球性大气环流”教学设计[教学目标]知识目标1.了解热力环流是大气运动的基本形式。

2.理解三圈环流的形成过程,各气压带、风带的分布。

3.理解海陆热力性质差异是形成季风环流的最重要的原因。

能力目标:培养学生的逻辑思维能力,学会用已有的知识去分析推理并掌握新的知识;培养读图能力。

德育目标:意识到不合理的人类活动对环境的深刻影响,树立环境保护的观念。

[教学重点、难点]三圈环流的形成;季风环流的形成。

[教学方法]设疑,启发,层层推进式[教学用具]多媒体设备,课件[教学过程]一、导入新课:1.复习:提问热力环流的形成过程。

然后用多媒体展示热力环流的形成过程,强调促使大气运动的根本原因是地面的冷热不均。

2.导入新课:由于黄赤交角的存在,地球表面被分为热量五带,高低纬度间存在着热量的差异,在赤道与极地之间就存在着一个热力环流。

(学生活动:画出赤道与极地之间的热力环流)多媒体展示此热力环流。

二、新课讲授:(一)单圈环流师:刚才同学们画的赤道与极地之间的热力环流,与实际情况并不相符。

因为在这个热力环流中存在着很多假设条件,请同学们找出这些假设条件是什么?生:(思考,回答)总结如下:1.地球不自转。

2.地球不公转。

3.地球表面性质均匀(平坦,无海陆之分)4.不考虑人类活动的影响。

5.无大气异常现象。

师:当我们把这些假设条件一个个去掉后,全球的大气环流又是什么样呢?(二)三圈环流1.地球有自转当考虑地球自转时,就必须考虑地转偏向力对大气水平运动的影响。

赤道上空向北流向北极上空的南风受地转偏向力影响,逐渐右偏成西南风,流到北纬30°附近上空时偏转成了西风,不能再继续北流。

赤道上空的空气源源不断地流过来,又不能继续北进,便在北纬30°附近上空堆积,产生下沉气流,致使地面气压升高,形成副热带高气压带,……从而形成低纬环流、中纬环流和高纬环流。

(多媒体展示北半球三圈环流的形成过程)学生活动:画出南半球三圈环流的形成示意图。

高中地理《大气环流》教案三篇1.理解三圈环流的形成过程。

2.掌握各气压带风带的位置和特性。

3.理解气压带风带的季节移动的成因与规律。

4.理解大气环流的作用。

[教学重点]气压带、风带的分布与移动规律。

[教学难点]三圈环流与气压带风带的形成。

[教学方法]多媒体交互式演示讲解。

[教学设计]大气环流是产生风云变幻的天气现象的直接原因,也是气候形成的重要因子,对世界各地的天气和气候有着重大影响,所以在第二单元中起着关键作用,是承前启后的纽带。

三圈环流与气压带、风带形成,是教学大纲中要求学生能够理解掌握并灵活应用的重点内容,同时也是教学中的难点内容。

如何设计课堂教学才能让学生在有限的课时条件下充分理解三圈环流与气压带、风带的形成,并在头脑中形成准确的、立体的、动态的图像呢?这是一直以来的一个难题。

曾有人尝试过多种教学方式:传统的灌输式教学、将学生分成不同纬度,形体活动演示教学、边讲解边和学生一起画图的方式教学等等。

收效不同,但都不理想,突出的问题就是将近地面与高空混为一谈,没有非常清晰的思路,所以不会灵活自觉地应用大气环流的知识解决问题。

只能靠死记硬背的方式来应付考试。

也曾考虑利用学校的现代化多媒体教学设备制作动态演示课件,但是时间、精力、水平有限,未能成功。

在网上教学资源库中有这部分内容,且设计精美贴近教学时,便立即实行了教学尝试,结果是喜人的。

学生乐于通过观察电脑动态演示,经过仔细思考,认真讨论后自己总结得出答案。

因为结论是学生积极动脑思考反复讨论得出的,并且头脑中有立体直观的动态图像,所以学生自我感觉思路清晰而严谨,应用起来就得心应手。

[教学过程]课前复习:让我们用绘制简图的方式来回忆热力环流的形成过程。

引入新课:通过前面的学习,我们理解了大气运动最简单的形式──热力环流,它是因为局部地区冷热不均而形成的空气环流。

世界高低纬度之间是否存有热量差异呢?那么是否存有热力因素引起的空气环流呢?思考。

假设:地表物质均一,地形平坦;地球不运动。

高一地理教案:《全球性的大气环流》教学设计高一地理教案:《全球性的大气环流》教学设计教学目标通过学习使同学了解三圈环流的形成;理解气压带、风带的形成,了解其分布规律;理解海陆分布对大气环流的影响及季风环流的形成。

在学习过程中,培育同学阅读原理示意图的力量,通过阅读形象直观的图像,培育同学的形象思维并由此满足抽象思维的培育,最终做到两种思维的结合,初步形成地理的空间思维。

教学建议关于海陆分布对大气环流的影响的教学分析"海陆分布对大气环流的影响'是在了解了气压带和风带的基础,将抱负状态,不考虑地表的凹凸起伏和海陆分布等形成的大气环流进一步复杂化,当考虑海陆分布的影响后,原有的气压带和风带的分布会有所转变,由于海陆之间的热力差异,会影响到海陆的气压分布,特殊是对于北半球来说,这种影响体现的特殊突出。

冬季时北半球陆地是冷源,在大陆中心地区形成高气压中心,副极地低气压带被这个冷高压切断使其仅保留在海洋上;夏季北半球大陆是热源,升温速度特别快,因而在陆地内部形成低压中心,将副热带高气压带切断,仅保留在海洋上。

这种凹凸气压的分布特点教材通过一、七月份海平面等压线分布图呈现出来,有利于同学阅读把握。

由于这种凹凸气压的存在,因此在不同季节,陆地和海洋之间产生了水平气压梯度力,在水平气压梯度力和地转偏向力、摩擦力的共同影响下,就会出现随季节转变风向的风,这就是季风的形成。

应当明确的是季风环流也属于大气环流的一部分,通过学问间的相互关联,可以了解季风形成的缘由主要是海陆热力性质的差异,但也有例外,南亚的夏季风其形成,是由于南半球的东南信风过赤道右偏形成西南季风,即由于气压带和风带季节移动而形成的,因此形成季风环流的因素应当由两个,海陆热力性质的差异和气压带和风带的季节移动。

季风环流的学问教材配备了相应的图像,使同学能够更直观的理解这部分学问。

关于海陆分布对大气环流影响的教学建议分析海陆分布对大气环流的影响,可以从气压带和风带分布图入手,老师引导同学观查教材中一、七月气压分布图或利用黑板上已绘制的气压带和风带分布图边讲解边绘图,也可以利用多媒体素材库供应的动画演示,以亚欧大陆为例,使同学明确,夏季时,亚欧大陆是一个热源,空气剧烈受热上升,近地面形成一个低压中心,切断了副热带高压,使其仅保留在海洋上;冬季时,亚欧大陆是一个冷源,空气受冷下沉,近地面大陆内部形成一个高压中心,切断了副极地低压带,使其保留在海洋上。

高一地理《大气环流》教案一、教学目标1.理解大气环流的定义、分类及作用。

2.掌握三圈环流的形成原理及分布规律。

3.能够运用大气环流的知识解释实际天气现象。

二、教学重点1.三圈环流的形成原理及分布规律。

2.大气环流对天气和气候的影响。

三、教学难点1.三圈环流的形成原理。

2.大气环流对天气和气候的具体影响。

四、教学过程(一)导入1.利用多媒体展示地球上的气压带和风带分布图,引导学生观察并提问:你们能说出这些气压带和风带的名称吗?(二)课堂讲解1.讲解大气环流的定义、分类及作用。

大气环流是指大气在地球表面及其上空大规模的运动。

根据其形成的纬度范围,可以分为三圈环流:低纬度环流、中纬度环流和高纬度环流。

大气环流对天气和气候产生重要影响,如影响气温、降水等。

2.讲解三圈环流的形成原理及分布规律。

(1)低纬度环流:在赤道附近,由于地球自转和太阳辐射的影响,形成赤道低气压带。

在低气压带两侧,大气上升形成上升气流,从而形成低纬度环流。

(2)中纬度环流:在副热带高压带和副极地低压带之间,形成中纬度环流。

其中,副热带高压带是由于副热带地区的下沉气流形成的,副极地低压带是由于极地地区的上升气流形成的。

(3)高纬度环流:在极地高压带和副极地低压带之间,形成高纬度环流。

其中,极地高压带是由于极地地区的下沉气流形成的。

3.讲解大气环流对天气和气候的影响。

(1)大气环流影响气温:例如,赤道地区由于受赤道低气压带的影响,气温较高;而极地地区由于受极地高压带的影响,气温较低。

(2)大气环流影响降水:例如,中纬度地区受中纬度环流的影响,降水较多;而副热带地区受副热带高压带的影响,降水较少。

(三)案例分析1.分析赤道地区的气候特点,引导学生思考:赤道地区的气候为什么如此炎热潮湿?2.分析中纬度地区的气候特点,引导学生思考:中纬度地区的气候为什么多变?3.分析高纬度地区的气候特点,引导学生思考:高纬度地区的气候为什么寒冷干燥?(四)课堂小结2.提醒学生注意观察生活中的天气现象,学会运用所学知识解释实际问题。

《全球性大气环流》教学设计大庆四中李宏一、教学内容分析1、大气环流是大气运动的一种主要形式,大气环流是各种规模运动系统的形成和活动基础,又是各地天气变化、气候形成和突变的重要条件。

本课内容在大气环境单元中起关键作用,是承前启后的纽带。

2.三环环流、压力区和风区的内容是前一节知识的延伸、综合和应用。

地球表面三周期环流的具体表现是全球气压带和风带的分布。

地球表面的气压带和风带对各地区天气气候的形成和变化有重要影响。

它不是赤道和两极之间简单的封闭热循环,而是更复杂的三循环循环。

低纬和高纬环流是由热力因素形成的,中纬度环流是由动力因素形成的。

3、海陆分布对大气环流的影响:上述大气环流及其地球表面气压带和风带的分布,是在地球表面性质均一的假设和条件下的理想状况,实际上地球表面并非均一,而是海陆相间分布着,在北半球中高纬尤为突出。

海陆分布对大气环流的影响仍是热力作用,是由海陆热力性质差异和海陆分布决定的。

随季节带变化在大陆上气压系统随季节强的变化,显著地影响着气压带和风带的有规律的带状分布。

特别是北半球,气压系统是可见块状相间分布。

4.大气活动中心是一个高低压中心,海陆作用力强,冬夏季影响范围广。

和正压风带一样,它们也会随着季节而南北移动,对世界气候和天气有重要影响。

教材分析了对中国天气和气候影响最大的副热带高压,让学生了解副热带高压与中国降水、旱涝的关系。

5、季风环流是大气环流的组成部分。

在初中地理教材中已经详细的介绍过,本课课结合教材图220“亚洲季风”对季风的成因进行了系统的理论分析,并要求了解东亚与南亚季风的形成,性质的差别进行简略的概述。

6.本课程有两个活动问题,都是开放式的第一题“用资料说明我国季风的存在”使学生理论与实践相结合,达到了理论指导实践的效果。

第二个问题“讨论季风对我们国家的好处”允许学生通过在初中学到的相关知识回答这个问题,这加强了学生分析实际问题的能力。

二、教学目标分析1、教学目标(1)知识与技能了解三圈环流及压力区和风区的形成,掌握海陆分布对大气环流的影响,掌握季风环流的分布和成因。

全球性大气环流教学目标一、知识目标1.了解大气环流的含义,大气环流的重要作用;2.理解三圈环流和气压带风带的形成;3.了解气压带风带位置的移动;4.理解海陆分布对大气环流的影响。

二、能力目标1.学会分析对比气压带风带的特性,气流和风的方向、属性及对气候影响的能力;2.绘制全球性大气环流模式图。

三、德育目标认识大气运动的规律,学会辩证地分析问题,认识大气环流的整体。

教学重点难点分析重点:三圈环流气压带风带的形成;难点:各气压带风带对气候的影响。

教学设计【导入】【设疑】前边学习了大气运动,太阳辐射对地表加热是不均匀的,造成高低纬度间温度差异,这种差异对全球大气会带来怎样影响?学生回忆热力环流原理得出全球大气会有规律地运动起来。

导出本课的课题《全球性大气环流》一、大气环流的重要作用【播放录相片】《世界各地的气候》画面上依次出现非洲的撒哈拉大沙漠炎热干燥的景观,东南亚高温多雨布满椰子林的景观,欧洲终年温和湿润的海洋性气候景观,俄罗斯北冰洋沿海冰天雪地的景观。

【设疑】世界各地为什么会有不同的气候类型?一地的天气为何总是处于变化之中?这与什么有关系?学生思考总结得出:这些都与大气运动有关。

【讲述】全球性大气环流就是全球大气有规律的运动,大气环流把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,从而使高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热分布,是各地天气变化和气候形成的重要背景。

二、三圈环流关于三圈环流的形成,需要说明的是:中纬度高空西风的成因用地转偏向力无法解释,对这一问题目前尚未定论,教学中不必涉及。

对于三圈环流问题的学习方法可采用指导学生回忆大气水平运动的旧知识边绘图边理解,用蓝笔代表冷气流,红笔代表暖气流,完成三圈环流的示意图。

(图2.4-1)(一)从热力作用分析赤道与极地的气压带的形成【设疑】赤道与极地的气流垂直运动方向是否一致,为什么?学生分析得出:赤道地区暖空气上升近地面气压降低,形成赤道低气压带;极地地区冷空气下沉近地面气压升高,形成极地高气压带。

全球性大气环流教案一、课题名称全球性大气环流。

二、教学目标1、知识与技能:了解大气环流的含义和作用;理解三圈环流及气压带和风带的形成过程;掌握气压带和风带的名称和分布;理解气压带和风带的移动规律。

2、过程与方法:通过从理想假设出发不断附加条件,使模型逐步贴近实际,是简化复杂问题,探索其规律的重要方法;通过绘制三圈环流图培养学生空间思维能力;通过阅读气压带和风带的季节移动图,培养学生的综合分析能力。

3、情感态度与价值观:通过从理想假设出发不断附加条件,培养学生研究地理现象的科学态度及辩证唯物主义的观点;通过合作学习,小组讨论培养学生团结合作的意识。

三、教学重点与难点三圈环流的形成过程及气压带和风带的分布。

四、课型新授课。

五、教学方法讲授法、讨论法、合作法、绘图法、启发法六、教学用具教学插图七、教学过程【新课导入】:上节课我们学习了大气运动,大气运动的最简单形式就是热力环流,它是由于地面受热不均而形成的空气环流,可以发生在大区域,也可以发生在小区域,我们运用已有的知识想一下在全球高低纬之间是否存在这样的大气运动呢?带着这个问题,我们来学习一下“全球性的大气环流”。

【板书】:2.4全球性的大气环流【讲授新课】:学生阅读课本37页,回答大气环流的概念和作用。

【板书】:一、大气环流【学生回答】:大气环流是具有全球性的有规律的大气运动,它的作用是使高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热分布。

【板书】:1、概念:具有全球性的有规律的大气运动。

2、调整了全球的水热分布。

【引入】:大气环流主要有两种形式,一种是三圈环流,一种是季风环流,今天我们主要学习一下三圈环流。

【板书】:二、三圈环流【启发提问】:上节课我们学习了热力环流,它是由什么原因引起的?(学生答地表受热不均),假设地球表面均一,全是海洋,地球不自转,也不公转且太阳直射赤道,联系热力环流形成过程想一想根据这些假设条件,全球会发生怎样的大气运动。

2.4全球性大气环流(第一课时)(兰州二十一中 郭 军)教学目标1.知识目标:理解三圈环流的形成过程,掌握气压带与风带的形成和季节性移动规律。

2.能力目标:运用对比、类比方法,在三圈环流图上理解并识记三圈环流、七个气压带、六个风带的特点。

3.德育目标:通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球热量与水量平衡起重要作用,并影响各地的天气与气候,认识地理要素之间相互影响、渗透、制约的辩证关系。

理解季风环流对我国气候的影响,养成学以致用、理论联系实际的学习习惯。

教学重点气压带与风带的形成过程、分布特点和季节性移动规律。

教学难点三圈环流形成 教学方法启发式教学、探究式教学教辅手段:多媒体辅助教学课时安排:1课时教学过程:〔导入新课〕:大气运动最简单形式是热力环流,它所发生的区域可以是一个小区域,比如城市的热岛效应、海陆风、山谷风等,也可以是一个大区域。

就全球性而言,是否存在这样的环流呢?它又是如何形成的?这就是本节课咱们学习的内容。

〔讲授新课〕2.4全球性的大气环流〔板书〕一、大气环流1、定义:具有全球性的有规律的大气运动形式。

2、作用:促进高低纬度间、海陆间的热量和水汽交换,促进了地球上的水量平衡和热量平衡。

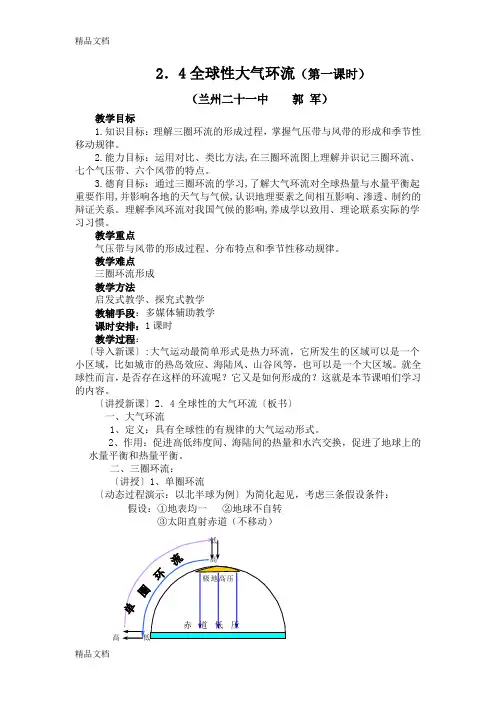

二、三圈环流:〔讲授〕1、单圈环流〔动态过程演示:以北半球为例〕为简化起见,考虑三条假设条件:假设:①地表均一 ②地球不自转③太阳直射赤道(不移动)高赤道因纬度低,太阳高度大而终年炎热,大气因受热膨胀上升,两极因纬度高,太阳斜射而终年严寒,大气冷却收缩下沉。

进而在赤道与两极之间形成单圈闭合环流。

〔讲授〕2、三圈环流〔动态过程演示:以北半球为例〕假设地表性质均一,但考虑地球自转,则引起大气运动的因素为高低纬间的受热不均和地转偏向力。

〔分析〕①关于低纬环流赤道大气受热气流上升,近地面形成赤道低压带;赤道上升气流到达高空在水平气压梯度力作用下,由赤道上空向北流向北极上空,受地转偏向力影响由南风转西南风再到西风。

§2.4 全球性大气环流➢学习目标(1)知道大气环流的含义及其作用。

(2)能绘制说明三圈环流和气压带风带的形成(3)理解气压带风带位置的移动和海陆分布对大气环流的影响➢➢重难点分析:全球性大气环流是本单元重要的内容。

本节重点是三圈环流和气压带风带的形成。

各气压带风带对气候的影响是本节的难点。

回忆:热力环流:(大气运动的一种最简单的形式)观察思考: 1.观察大气运动前后近地面和高空气体数目有什么变化?2.上升气流与降水有什么关系?下沉气流与天气有什么关系? 把上图转换一下: 转化成赤道与极地间的闭合环流(假设大气是在均匀的地球表面运动)大气环流的形成:第一步一. 三圈环流假设:①地表均一 ②地球不自转(一)低纬环流(以北半球为例)形成过程:赤道大气受热气流(上升或下沉), 近地面形成压带(高或低);由赤道上空向(南或北)流向30N上空,由于受地转偏向力影响,在30N近地面由风偏转风, 结果在30°N附近上空堆积因重力下沉,在30°N近地面形成气压带;在近地面,副热带高气压带一部分气流流向赤道低压带,在力影响下形成风带这样在之间就形成低纬环流圈。

(二)中高纬环流(以北半球为例)形成过程:在近地面,副热带高气压带还有一部分气流向南流回赤道,一部分向北流在力影响下,到60°N形成风带(风向),与此同时,在极地高压有一冷气流南下在力影响下形成风带(风向)。

在60°N两支冷暖不同的气流,在附近相遇,没有停留,在近地面之间分别形成中纬环流圈和高纬环流圈。

赤道为对称高低压相间分布②风带风向在北半球中低纬呈“S”。

全球性大气环流 -说课稿全球性大气环流-说课稿[全球性大气环流]-说课稿《全球性大气环流》-说课稿《全球性大气环流》出自高中地理必修1(人教版)第二章第二节,本节课共分三个课时学习,本节说课为第一课时,适合高一年级学生。

本节课要想顺利的学习,必须把握住学习的思路:从理想到现实,从简单到复杂,注入的因素越多,离现实越近,越能反映实际状况。

一、说道教材分析与处置:(一)地位和作用:本章紧紧围绕大气环境与人类生存和发展这一主线。

前几节介绍了大气的组成、大气的垂直分布、大气运动的基本知识和基本理论,本节课内容是本章的重点和难点,具有承上启下的作用。

通过本节课的学习,学生可以初步了解全球大气的整体运动原理及其产生的重要意义,并为以后学习世界气候类型、自然带的形成和分布及洋流的形成提供基本理论基础。

本节课在整个高中地理中占有举足轻重的作用,在学业水平测试甚至高考中都占有相当的比例。

(二)说道学情分析高一学生初接触到自然地理,感觉特别难,尤其全球性大气运动很抽象,而且初中地理基础较薄弱。

但他们具有较强的认知能力、推理能力和自学能力,故教学过程以启迪学生思维为核心,以学生主动参与为标志,在老师的引导和自主学习方式下,进行有效教学。

(三)说道教学的重点和难点1.重点:三圈环流的形成和气压带、风带的形成及移动过程。

2.难点:实际风的方向(立体空间)。

3.重点、难点确立依据:三圈环流的构成为重点的依据就是三圈环流就是全球气压拎、风带构成的基础,也就是世界气候构成的基础;气压拎、风带的构成及移动过程为重点的依据就是气压拎、风带的构成及移动过程就是季风环流和世界气候构成的基础。

而气候就是中考中的重点,也就是每年必修的考点之一。

实际风的方向为难点的依据就是学生缺少空间想象力,加之没教给物理上力的制备与水解,更容易认知低空和高空的风向。

(四)教材处理:本节课为了体现探究的全过程,先告诫学生紧紧抓住以前研习过的大气运动的构成过程,将前后科学知识紧密联系出来;为了使学生能够更好的掌控三圈环流的构成,减少了一个内容——即为单圈环流的构成;另外将教材的科学知识体系水解为三圈环流的构成、气压拎和风带的构成、海陆原产对大气环流的影响和季风环流四部分。

高中高一地理《全球性的大气环流》教案知识目标1.理解大气环流的定义和作用;2.掌握区域大气环流和全球性大气环流的特点和表现形式;3.了解西风带、风向、风速等气象概念;4.掌握全球性气候带的分布特点和影响因素。

能力目标1.学会分析和解读地图,了解各地气候类型和分布特点;2.学会使用各种气象工具,掌握各种气象指标的计算方法。

教学重点1.全球性大气环流的特点和表现形式;2.全球性气候带的分布特点和影响因素。

教学难点1.西风带的分布和特点;2.掌握地图的分析和读取能力。

教学过程导入(5分钟)1.引导学生思考大气运动和大气环流的概念;2.引入今天的主题,全球性大气环流。

讲解(20分钟)1.讲解大气环流的基本概念和作用;2.介绍区域大气环流和全球性大气环流的特点和表现形式;3.解释西风带的分布和作用,以及风向、风速等气象概念;4.详细讲解全球性气候带的分布特点和影响因素。

案例分析(25分钟)1.分发各地气候分布图和资料,让学生自行分析和解读;2.以几个经典案例为例,让学生分析气象数据和指标,深入理解全球性大气环流的特点和影响。

锻炼(25分钟)1.通过模拟实验和计算气象数据的方法,让学生掌握气候带的分布和特点;2.使用各种气象工具,进行实际场地的测量和分析。

总结(5分钟)1.汇总今天学习的知识点;2.引导学生思考全球气候变化及其影响。

作业布置1.阅读相关气象资料,对本课程所学知识进行总结;2.完成相应练习和实验作业。

评估与反思1.通过学生作业,考查对本节课所学知识的掌握程度;2.反思教学内容和方法,做好教学经验的总结和改进。

2019-2020年高中地理 2.4《全球性的大气环流》教案旧人教版必修上册<教学目标>

理解三圈环流的形成过程2.

掌握气压带与风带的形成和季节性移动规律

掌握季风的形成、分布与特点。

在三圈环流图上理解并识记三圈环流、七个气压带、六个风带的特点,在季风形成图上理解季风的成因与特点。

<教学重点>近地面气压带与风带的形成、分布和季节性移动规律。

海陆分布对大气环流的影响。

季风的形成、特点及其影响范围。

<教学难点>三圈环流形成的动态过程。

季风的形成以及东亚与南亚季风的区别。

[学习过程]知识铺垫:简述热力环流的形成

地面

冷热冷

2.4全球性的大气环流概念:具有全球性规律的大气运动

作用意义:调整全球的水热分布促进高低纬海陆间水热交换假设条件:(1)陆地上没有高低起伏(2)无海陆分布

(3)地球不运动:不做自转和公转运动 (4) 太阳直射赤道。

***单圈环流:(假设的四个条件都成立)

读图回答

1.赤道大气怎样运动?为什么?

箭头画出

2.两极大气怎样运动?为什么?

箭头画出

3.在哪个领域形成了怎样的大气环流

运?箭头画出

4.引起大气运动的因素是什么?

一、三圈环流(只否认第三个假设条件。

)

1. .三圈环流的形成过程

●(读37页图)以北半球为例填空

①关于低纬环流:赤道大气受热气流 ? ,近地面形成 ? 压带;赤道上升气流到达高空在 ? 力作用下,由赤道上空向 ? 流向 ? 上空,受 ? 力影响由 ? 风转风再到 ? 风。

结果在30°N附近上空堆积因重力下沉,在30°N近地面形成 ? 气压带;在近地面,副热带高气压带一部分气流流向赤道低压带,在 ? 力影响下形成 ? 风带。

这样在赤道与30°N之间就形成低纬环流圈。

②关于中高纬环流:在近地面,副热带高气压带还有一部分气流向北流,在 ? 力影响下形成 ? 风带( ? 风向),与此同时,在近地面从极地高压带向南流的气流,在 ? 力影响下形成 ? 风带( ? 风向)。

? 风与 ? 风这两支冷暖不同的气流,在60°N附近相遇,形成上升气流,在近地面形成 ? 气压带,上升气流到高空分别流向副高与极高上空,补充其下沉气流。

这样在30°N与北极之间分别形成中纬环流圈和高纬环流圈。

●〔思考〕南半球的气压带与风带分布?

2.三圈环流的结果:三圈环流在近地面形成三低四高六风带。

记住:全球气压带、风带的名称,位置与分布规律。

①气压带、风带相间分布并且气压带以赤道为对称高低压相间分布。

②风带风向在北半球中低纬呈“S”型。

●〔练习〕在右图画纬线:0度30度60度90度

画三低四高六风带(重要)

在下图中相应位置填气压带和风带

〔读上图〕分析气压带的成因

①赤道低压带与极地高压带是由于冷热不均引起空气运动而形成的,属热力原因。

②副热带高压带与副极地低压带是由于大气运动引起空气质量变化而形成的,属动力原因。

3.气压带风带季节性移动(只否认第三个和第四个假设条件。

)

●思考:(读37页图)气压带风在地表移动吗?怎样移动?为什么?

引起气压带、风带季节性移动的主要原因,是由于地球公转导致太阳直射点的南北往返

移动。

具体来说,随太阳直射点北移而北移,随太阳直射点北移而南移南移。

小练:若赤道低气压带以0度纬线为对称轴,可以判断是北半球的什么节气?若偏北呢?若偏南呢?

二.海陆分布对大气环流的影响(否认四个假设条件。

)

●〔思考〕什么是“海陆热力性质差异”?

〔总结〕在同样日照条件下陆地吸热快,故积累的热量多,而海洋吸热慢,积累的热量就少。

我们就把陆地与海洋在获得热量方面的这种差异称之为“海陆热力性质差异”。

●〔思考〕结实右图中等温线弯曲的原因

●读图2.16与图2.17观察后回答

①南、北半球一月和七月图上副热带高压带与副极地低压带的分布有何不同?

②南北半球气压带分布存在差异是什么?为什么?

(南半球两个气压带基本都沿纬线方向呈带状分布,特别是在30°S以南地区。

而北半球气压带断裂成块状,尤其是亚洲与太平洋地区,气压带被分割为一个个范围很大的高压区和低压区;)

〔总结〕造成差异的主要原因是由于海陆热力性质决定的。

〔演示1月和7月海平面等压线分布图,北半球为例〕

三、季风环流

●〔思考〕①季风的概念?形成原因是什么?(重要)

②季风主要分布在世界哪些地区?风向在海陆间如何变化?

③为什么亚洲东部的季风最显著?

●〔思考〕〔读图第40页〕我国西南地区及南亚季风是怎样形成的?

〔总结〕(重要考点)

亚洲东部季风我国西南与南亚一带相同点

成因都涉及海陆热力性质差异;

风向都是夏季由海洋吹向陆地,比较湿润,冬季相反

不

同

点

成因只受海陆热力性质差异影响

成因还涉及气压带、风带的季节移

动

风向不

同

偏南风(夏)偏北风(冬)西南季风(夏)东北季风(冬)

陆地海洋

1月份

风力强

冬季风强于夏季风夏季风强于冬季风弱

本节总结: 2.4全球性大气环流

参考图。