药物动力学(PK)与药效动力学

- 格式:ppt

- 大小:738.00 KB

- 文档页数:16

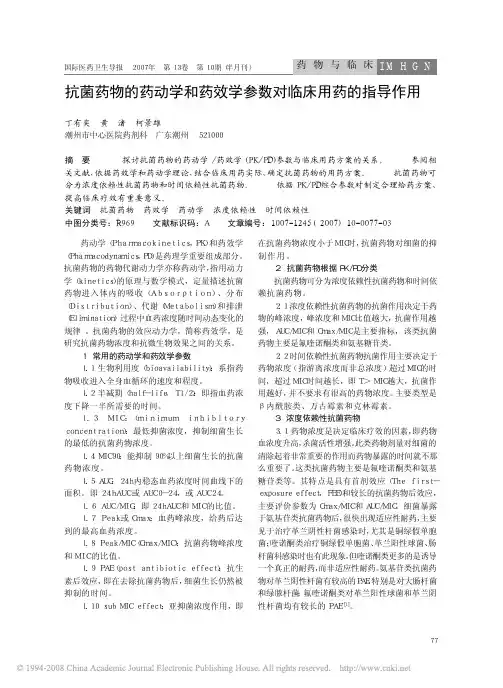

国际医药卫生导报 2007年 第13卷 第10期(半月刊)药物与临床药动学(Pharmacokinetics,PK)和药效学(Pharmacodynamics,PD)是药理学重要组成部分。

抗菌药物的药物代谢动力学亦称药动学,指用动力学(kinetics)的原理与数学模式,定量描述抗菌药物进入体内的吸收(Absorption)、分布(Distribution)、代谢(Metabolism)和排泄(Elimination) 过程中血药浓度随时间动态变化的规律 。

抗菌药物的效应动力学,简称药效学,是研究抗菌药物浓度和抗微生物效果之间的关系。

1 常用的药动学和药效学参数1.1 生物利用度(bioavailability):系指药物吸收进入全身血循环的速度和程度。

1.2 半减期(half-life,T1/2):即指血药浓度下降一半所需要的时间。

1.3 MIC:(minimum inhibitoryconcentration):最低抑菌浓度,抑制细菌生长的最低的抗菌药物浓度。

1.4 MIC90:能抑制90%以上细菌生长的抗菌药物浓度。

1.5 AUC:24h内稳态血药浓度时间曲线下的面积。

即24hAUC或AUC0-24,或AUC24。

1.6 AUC/MIC:即24hAUC和MIC的比值。

1.7 Peak或Cmax:血药峰浓度,给药后达到的最高血药浓度。

1.8 Peak/MIC(Cmax/MIC):抗菌药物峰浓度和MIC的比值。

1.9 PAE(post antibiotic effect):抗生素后效应,即在去除抗菌药物后,细菌生长仍然被抑制的时间。

1.10 sub MIC effect:亚抑菌浓度作用,即在抗菌药物浓度小于MIC时,抗菌药物对细菌的抑制作用。

2 抗菌药物根据PK/PD分类抗菌药物可分为浓度依赖性抗菌药物和时间依赖抗菌药物。

2.1 浓度依赖性抗菌药物的抗菌作用决定于药物的峰浓度,峰浓度和MIC比值越大,抗菌作用越强,AUC/MIC和Cmax/MIC是主要指标,该类抗菌药物主要是氟喹诺酮类和氨基糖苷类。

第九章药代动力学与药效动力学结合模型第一节概述药代动力学(Pharmacokinetics,PK)和药效动力学(Pharmacodynamics,PD)是按时间同步进行着的两个密切相关的动力学过程,前者着重阐明机体对药物的作用,即药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄及其经时过程;后者描述药物对机体的作用,即效应随着时间和浓度而变化的动力学过程,后者更具有临床实际意义。

传统的药效动力学主要在离体的水平进行,此时药物的浓度和效应呈现出一一对应的关系,根据药物的量效关系可以求得其相应的药效动力学参数,如亲和力和内在活性等。

但药物的作用在体内受到诸多因素的影响,因而其在体内的动力学过程较为复杂。

以往对于药动学和药效学的研究是分别进行的,但实际上药动学和药效学是两个密切相关的动力学过程,两者之间存在着必然的内在联系。

早期的临床药动学研究通过对治疗药物的血药浓度的监测(Therapeutic Drug Monitoring, TDM)来监测药物效应变化情况,其理论基础是药物的浓度和效应呈现出一一对应的关系,这一关系是建立在体外研究的基础之上的,这里所说的浓度实际上是作用部位的浓度,但在临床研究中我们不可能直接测得作用部位的药物浓度,因而常常用血药浓度来代替作用部位的浓度。

随着药代动力学和药效动力学研究的不断深入人们逐渐发现药物在体内的效应动力学过程极为复杂,其血药浓度和效应之间并非简单的一一对应关系,出现了许多按传统理论无法解释的现象,如效应的峰值明显滞后于血药浓度峰值,药物效应的持续时间明显长于其在血浆中的滞留时间,有时血药浓度和效应的曲线并非像在体外药效动力学研究中观察到的S形曲线,而是呈现出一个逆时针滞后环。

进一步研究发现血药浓度的变化并不一定平行于作用部位药物浓度的变化,因而出现了上述的一些现象,所以在体内不能用血药浓度简单地代替作用部位的浓度来反映药物效应的变化情况。

针对上述问题Sheiner等人于1979年首次提出了药动学和药效学结合模型,并成功地运用这一模型解释了上述的现象。

药物的药代动力学与药效动力学研究药物的药代动力学(Pharmacokinetics, PK)和药效动力学(Pharmacodynamics, PD)是药物研究领域中两个重要的方面。

药代动力学主要研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,而药效动力学则关注药物与生物体之间的相互作用及其产生的治疗效果。

一、药代动力学药代动力学是研究药物在体内经历吸收、分布、代谢和排泄各个过程的科学,它不仅可以评价药物在体内的行为和转化过程,还可以为合理用药提供理论依据。

1. 吸收过程药物的吸收是指药物从给药部位进入血液的过程。

给药途径的不同会对药物的吸收速度和程度产生影响。

常见的给药途径有口服、注射、贴敷等。

药物在吸收过程中常常受到生物利用度的影响,生物利用度反映了药物经过吸收后进入循环系统的百分比。

2. 分布过程药物吸收后,会通过血液循环到达不同的组织和器官。

药物的分布取决于药物本身的特性,如疏水性、亲脂性等。

另外,药物分布还受到组织灌注率、药物与组织结合等因素的影响。

3. 代谢过程药物在体内经过代谢被转化为代谢产物,常通过肝脏中的酶系统进行代谢作用。

代谢过程会使药物变为活性或无活性物质,并进一步影响药物的药效和副作用。

4. 排泄过程药物代谢后生成的代谢产物通过排泄途径离开体内。

主要的排泄途径包括肾脏排泄、肝脏排泄、胆汁排泄和肠道排泄。

药物的排泄速率可以通过药物在体内的消除半衰期来评估。

二、药效动力学药效动力学研究药物与生物体之间的相互作用,旨在了解药物对生物体产生治疗效果的机制和过程。

1. 药物与受体结合药物的药效是通过与特定的受体结合而发挥作用的。

药物与受体的结合方式可以分为竞争性结合和非竞争性结合。

受体结合后药物即可引发一系列的生物反应。

2. 药物的效应药物的效应与剂量和响应之间的关系密切相关。

药物的有效剂量(Effective Dose, ED)指的是引起预期效应的最小剂量,而最大效应则由最大可接受剂量(Maximum Tolerated Dose, MTD)决定。

药物动力学-药效动力学联合模型的研究概况胡苹;李玉平【摘要】@@ 药物动力学(pharmacokinetics,PK)-药效动力学(pharmacodynamics,PD)联合模型是将PK与PD紧密结合,用于研究药理效应随时间变化规律的一种模型.此模型可应用于药物开发的临床前和临床试验的各个阶段.本文介绍了该领域的一些概念和国内外研究概况,包括:效应室理论和Hill's方程,PK-PD联合模型的属性,常用计算程序,应用及国内外研究实例.【期刊名称】《湖南中医药大学学报》【年(卷),期】2011(031)006【总页数】3页(P62-64)【关键词】药物动力学;药效动力学;药物动力学-药效动力学联合模型【作者】胡苹;李玉平【作者单位】上海市肺科医院药剂科,上海200433;上海市肺科医院药剂科,上海200433【正文语种】中文【中图分类】R96药物动力学(pharmacokinetics, PK)-药效动力学(pharmacodynamics, PD)联合模型是将PK与PD紧密结合,用于研究药理效应随时间变化规律的一种模型。

此模型可应用于药物开发的临床前和临床试验的各个阶段。

本文介绍了该领域的一些概念和国内外研究概况,包括:效应室理论和Hill’s方程,PK-PD联合模型的属性,常用计算程序,应用及国内外研究实例。

PK是定量研究药物在体内随时间变化规律的科学,PD是定量地研究药物的药理效应随浓度变化规律的科学,长期以来,二者被认为是两门分离的学科。

药物的药理效应是我们最关注的内容,许多药物药效过程很复杂,PK虽然提供了药物的体内行为,但不能提供药效信息,这就需要将PK与PD的结合。

近年来,PK-PD联合模型能定量描述药物的效应-时间过程,还能解释造成这种效应-时间过程的原因[1]。

通常PK提供的是血液中药物浓度的变化,但药物的作用部位一般不是血液。

药物从血液分布到作用部位需要一定时间,这就导致了药物效应的变化滞后于血药浓度的变化[2]。