脊椎动物与无脊椎动物(主要介绍无脊椎动物)

- 格式:ppt

- 大小:8.86 MB

- 文档页数:15

3.2脊椎动物与无脊椎动物一、教学任务分析《脊椎动物与无脊椎动物》是上海科技教育出版社《自然》五年级第一学期第三单元《生物世界》的第2课时。

《脊椎动物与无脊椎动物》单元的学习内容隶属于《上海市小学自然学科教学基本要求》(试验本)的主题1“多样的生物”。

本单元的学习以自然界的生物为研究对象,通过观察和实验等活动,认识自然界的生物中植物可以分为种子植物与非种子植物,动物可以分为脊椎动物与无脊椎动物,以及包含真菌、病毒、细菌在内的微生物。

本单元是在一年级第一学期第五单元《各种各样的动物》、三年级第一学期第三单元《动物世界》的学习基础上进一步认识动物的多样性,《生物世界》单元共有“种子植物与非种子植物”“脊椎动物与无脊椎动物”和“其他种类生物”三个课时。

本节课是单元的第2课时,是在第1课时“种子植物与非种子植物”的基础上,进一步对动物进行分类。

本节课的学习以知道以“有没有脊椎为标准将动物进行分类”“列举一些脊椎动物与无脊椎动物”等知识为基础,需要具备观察、比较、比较等能力。

在学习本节课内容之前,所执教的学生已经认识到自然界存在多种多样的动物,学生能够认识到动物的外形特征也是多种多样的,认识鸟类、哺乳类、两栖类、鱼类、爬行类动物的特点,但是没有学习过有关脊椎动物或无脊椎动物的相关知识;从能力水平上,学生已经具有比较、分析的能力,能够依据对象的特征,结合所学知识进行分类。

本节课的教学以“云南虫”引入,引入脊椎动物这一概念,以制作思维导图为主线,首先通过“认识脊椎动物与无脊椎动物分类标准”,引导学生认识到无脊椎动物与脊椎动物的区分标准;然后,通过“探秘脊椎动物”活动,引导学生通过比较分析对无脊椎动物进行分析;进而通过“多样的无脊椎动物”,引导学生认识无脊椎动物的生活环境,感受无脊椎动物的多样性。

最后通过学生思维导图的交流,对于本节课内容进行二次梳理。

本节课的学习贴近学生的生活实际,努力为学生创造较为充分的自主、合作和探究与实践,激发学生学习科学的兴趣,感受生物的多样性。

无脊椎动物【优秀4篇】无脊椎动物篇一第九节脊椎动物与无脊椎动物教材分析本节内容实际上是对前面几节的总结,在总结过程中对科学的观察和比较进行了较为详细的阐述,同时,从分类学的角度对动物类群进行了大致的描述,使学生对动物分类在方法和结构上有个大致的了解。

教法指导一、授课思路与方法鉴于涉及观察、比较和分类,特别是涉及脊椎动物与无脊椎动物的分类,本课的讲授应充分利用标本,包括各种脊椎动物与无脊椎动物的标本和脊椎动物的骨骼标本,让学生在学习的过程中对整个动物界有一个尽可能全面而又直观的认识。

这样做的目的是有利于脊椎动物、无脊椎动物等概念的形成。

因此本课应安排在实验室进行。

二、课时安排本节安排1课时。

教案实例一、教学目标(一)认知目标1.理解脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.了解脊椎动物与无脊椎动物的分类及依据。

3.初步了解动物界的组成。

(二)技能目标1.初步学会对动物的简单分类。

2.学会对动物内部结构的观察和分析。

(三)情感目标1.认识观察、比较在生物分类中的重要作用。

2.培养学生对动物学的兴趣。

二、教学重点与难点1.教学重点:脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.教学难点:认识动物界的组成。

三、教学准备标本室内的各种动物标本(包括脊椎动物形态标本和无脊椎动物浸制标本),鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物骨骼标本。

四、教学过程(一)观察标本,引出动物分类方法课前带领学生参观标本室,观察标本。

动物界是丰富多彩的,至今已被人类认识的动物已有50多万种。

刚才大家见到的只是其中很少的一部分。

为了帮助人们认识动物,科学家把动物进行了分类。

就如我们学过的节肢动物,根据具有或不具有某些特征,分为昆虫纲、甲壳纲、多足纲、蛛形纲等几类。

请大家回忆一下,我们是如何确定蝗虫和河蟹分属于昆虫纲和甲壳纲的?(蝗虫具有昆虫的特征,而河蟹具有头胸部,而且头胸部外有头胸甲等特征。

)你是如何知道蝗虫具有昆虫的特征而不具有甲壳纲的特征,河蟹具有甲壳纲的特征而不具有昆虫的特征的呢?(通过观察和比较)教师小结:要对事物进行分类,如对节肢动物的分类,首先要对分类对象进行观察和比较,然后根据事物之间的共同点和差异点,对事物进行分类。

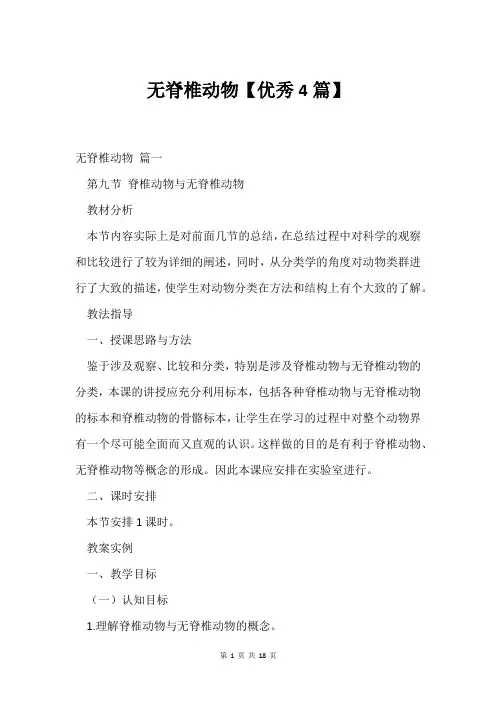

脊椎动物与无脊椎动物1.出现上下颌。

这是脊椎动物进化史上重要转折点,颌增加了获得食物的机会,提高生命活动能力,增强动物适应性。

2.有成对附肢--偶鳍。

大大加强活动能力,成为陆生脊椎动物四肢出现的条件3.完整的内骨骼系统。

脊柱彻底取代脊索。

4.脑明显分为五部分,双鼻孔,出现半规管。

5.鳃呼吸6.有调节体内渗透压的良好机制7。

血液循环为单循环8.以鳔和脂肪调节水的浮力鱼纲外形与结 1.体形:纺锤形:适应快速持久游泳侧扁型:游泳不多但敏捷平扁形:行动迟缓,底栖生活河豚型:不善游泳鳗鲡型:穴居生活2.鳍:奇鳍:背鳍、臀鳍、尾鳍(软骨鱼歪型尾,硬骨鱼正型尾)偶鳍:胸鳍、腹鳍3.皮肤和鳞片:皮肤分表皮和真皮,表皮无角质层有大量粘液腺,真皮内有鳞片,皮下组织少鳞片分盾鳞(软骨鱼特有,由基板和棘构成,与齿同源)、硬鳞、骨鳞(分圆鳞和栉鳞)。

后两种为硬骨鱼特有,完全来源于中胚层。

4.骨骼系统:中轴骨:头骨、脊柱、肋骨(硬骨鱼较发达)附肢骨:带骨(肩带、腰带)、鳍骨(胸鳍、腹鳍)、奇鳍骨5.肌肉系统:躯干肌(上、下轴肌)、头部肌肉(腮肌)、附肢肌肉6.消化系统:消化腺:胃腺、肠腺、肝脏和胰腺(后两者大部分硬骨鱼合并)。

无唾液腺消化道:口、口咽腔、食道、胃(有的无)、肠(某些有幽门盲囊或螺旋瓣)、泄殖腔。

口中有齿,消化道分化不明显。

7.呼吸系统:鳃的特点:换气面积大,壁薄,逆流循环(血流与水流方向相反)鳔的作用:调节鱼的比重,感知高频声波辅助听觉,肺鱼的鳔可以有肺的作用,有的鱼可以用鳔发声。

8.循环系统:单循环,心脏血为缺氧血,心脏(单心房,单心室,一静脉窦,软骨鱼有动脉圆锥。

位置较其他脊椎动物靠前,血流速度慢)——鳃(换气)——背大动脉——组织毛细血管——静脉——心脏。

9.排泄系统:海水鱼尿少,淡水鱼排大量稀释尿,均以肾脏和鳃作为排泄器官。

其中鳃负责分泌或吸收盐分10.生殖系统:体内外受精均可,体内外发育也均可,但体外受精、体外发育最常见。

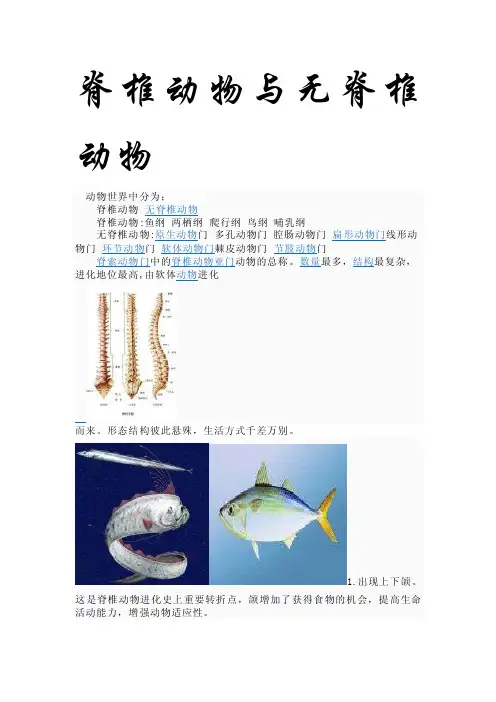

目前已知的动物约150万种,动物按有无脊柱分为脊椎动物(体内有脊柱)和无脊椎动物两大类。

无脊椎动物包括:腔肠、扁形、线形、环节、软体和节肢动物,等脊椎动物动物包括:鱼、两栖、爬行、鸟类和哺乳动物。

动物界第一大类群是节肢动物,第二大类群是软体动物。

节肢动物中第一大类群是昆虫,是唯一会飞的无脊椎动物。

脊椎动物中第一大类群是鱼类,第二大类群是鸟类。

一、无脊椎动物1、腔肠动物的刺细胞是其特有的防御和捕食利器。

水螅,自由生活,在条件适宜时进行出芽生殖。

腔肠动物和扁形动物都有口无肛门。

蛔虫、血吸虫、猪肉绦虫等寄生虫,消化器官很简单,生殖器官特别发达。

2、环节动物:身体由许多相似的环状体节构成的动物叫环节动物,如蚯蚓、沙蚕、水蛭。

(1)蚯蚓生活在富含有机物的湿润土壤中,靠湿润的体壁呼吸。

蚯蚓靠肌肉和刚毛的配合蠕动。

蚯蚓腹面摸起来比较粗糙,就是因为长有许多刚毛。

(2)蚯蚓与人类的关系:疏松土壤;粪便可增加土壤肥力;是优质的蛋白质饲料;可药用;可分解生活垃圾从而净化环境。

大雨过后,过多的雨水会将土壤中的空气排挤出去,蚯蚓被迫爬到地表上来呼吸。

动物身体分节的意义:可使躯体运动灵活自如、转向方便,增强生存能力。

3、软体动物:河蚌等水生贝类,用鳃呼吸,贝壳由外套膜分泌物形成,河蚌运动器官是足,蜗牛运动靠腹足。

乌贼(墨鱼)、章鱼、鱿鱼是软体动物。

4、节肢动物:体表有坚硬的外骨骼,身体和附肢都分节。

昆虫一般会飞,卵生。

如天牛,蚂蚁、螳螂、蝉、等(1)蝗虫身体分为头部、胸部、腹部三部分。

头部负责感觉和摄食,感觉器官包括一对触角,三个单眼,一对复眼,单眼仅能感光,复眼是视觉器官。

胸部则是运动中心,长有三对足,两对翅,后足跳跃,后翅适于飞行。

蝗虫呼吸器官是气管,气体进出蝗虫身体的门户是气门(位于胸腹部)。

(2)用手触摸蝗虫身体感觉比较硬,因为蝗虫的体表有坚硬的外骨骼,可以保护内部身体结构和防止体内水分蒸发。

二、鱼类四大家鱼:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼。

动物的分类与特征动物是地球上最为丰富多样的生物群体之一,根据其形态、结构、生理特征以及生活习性等方面的差异,可以将动物进行分类。

本文将从动物的分类角度出发,介绍动物的特征和各类动物的主要特点。

一、无脊椎动物无脊椎动物是指没有脊椎的动物,其主要特点是没有脊柱保护神经系统。

无脊椎动物种类繁多,包括原生动物、刺胞动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等。

1. 原生动物原生动物是一类原始简单的无脊椎动物,形态结构简单,多以单细胞或聚细胞形式存在,常生活在水生环境中。

2. 刺胞动物刺胞动物具有刺胞细胞,可以释放刺细胞毒液,用来防御和捕食。

其代表性的动物包括水母、珊瑚等。

3. 扁形动物扁形动物体扁而长,呈扁平的片状,主要特点是具有卓越的再生能力。

扁形动物中的代表性物种是计划虫,又称“平片虫”。

4. 线形动物线形动物体细长而柔软,主要特点是具有头部和尾部,可以进行蠕动运动。

蚯蚓是线形动物的典型代表。

5. 环节动物环节动物体由一系列环节组成,各环节间紧密连接,可以伸缩自如。

代表性的环节动物有蛔虫、多毛类等。

6. 软体动物软体动物具有柔软的体壁和无脚的足(具有软足),一般有外套膜保护。

蜗牛、海螺是常见的软体动物。

7. 节肢动物节肢动物具有明显的节肢结构,身体分为头、胸、腹三部分。

昆虫、蜘蛛和螃蟹都属于节肢动物的范畴。

二、脊椎动物脊椎动物是指具有脊椎的动物。

脊椎动物的特点是具有脊柱和脑部,大多数种类都能够灵活运动。

脊椎动物可分为以下几大类。

1. 鱼类鱼类是最早出现的脊椎动物类群,它们多生活在水中,呼吸方式多样,如鳃呼吸、肺呼吸和体表呼吸等。

鱼类主要有鳍和鳞,在水中具有出色的游泳能力。

2. 两栖动物两栖动物包括蜥蜴、蛇、龟、蛙等,它们同时具备水生和陆生的生活方式,适应能力强。

两栖动物可以通过皮肤呼吸,也有些具备肺器官。

3. 爬行动物爬行动物具有鳞片覆盖的皮肤和爪子,主要包括蛇、蜥蜴、乌龟等。

爬行动物生活在陆地上,以爬行方式移动。

新修订小学阶段原创精品配套教材3、8脊椎动物与无脊椎动物教材定制 / 提高课堂效率 /内容可修改3, 8 vertebrates and invertebrates教师:风老师风顺第二小学编订:FoonShion教育3、8脊椎动物与无脊椎动物第九节脊椎动物与无脊椎动物教材分析本节内容实际上是对前面几节的总结,在总结过程中对科学的观察和比较进行了较为详细的阐述,同时,从分类学的角度对动物类群进行了大致的描述,使学生对动物分类在方法和结构上有个大致的了解。

教法指导一、授课思路与方法鉴于涉及观察、比较和分类,特别是涉及脊椎动物与无脊椎动物的分类,本课的讲授应充分利用标本,包括各种脊椎动物与无脊椎动物的标本和脊椎动物的骨骼标本,让学生在学习的过程中对整个动物界有一个尽可能全面而又直观的认识。

这样做的目的是有利于脊椎动物、无脊椎动物等概念的形成。

因此本课应安排在实验室进行。

二、课时安排本节安排1课时。

教案实例一、教学目标(一)认知目标1.理解脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.了解脊椎动物与无脊椎动物的分类及依据。

3.初步了解动物界的组成。

(二)技能目标1.初步学会对动物的简单分类。

2.学会对动物内部结构的观察和分析。

(三)情感目标1.认识观察、比较在生物分类中的重要作用。

2.培养学生对动物学的兴趣。

二、教学重点与难点1.教学重点:脊椎动物与无脊椎动物的概念。

2.教学难点:认识动物界的组成。

三、教学准备标本室内的各种动物标本(包括脊椎动物形态标本和无脊椎动物浸制标本),鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物骨骼标本。

四、教学过程(一)观察标本,引出动物分类方法课前带领学生参观标本室,观察标本。

动物界是丰富多彩的,至今已被人类认识的动物已有50多万种。

刚才大家见到的只是其中很少的一部分。

为了帮助人们认识动物,科学家把动物进行了分类。

就如我们学过的节肢动物,根据具有或不具有某些特征,分为昆虫纲、甲壳纲、多足纲、蛛形纲等几类。

自然界中,目前已知的动物大约有150万种,根据其体内有没有脊椎,可以将它们分为两大类:一类是脊椎动物;另一类是无脊椎动物。

一、无脊椎动物:1、原生动物有3万多种,它们的共同特征是:身体微小,结构简单,整个身体是由一个细胞构成的。

因此,原生动物也叫单细胞动物。

原生动物是动物界中最低等、最原始的动物。

代表动物有:草履虫、眼虫、变形虫2、腔肠动物:主要特征:身体有内胚层和外胚层构成,呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;代表动物:水母、水螅、海葵、珊瑚虫等;3、扁形动物:主要特征:身体有内胚层、中胚层和外胚层构成,两侧对称,背腹扁平,有口无肛门;代表动物:涡虫、华枝睾吸虫、血吸虫、绦虫;大多寄生生活;血吸虫生活史:受精卵在水中孵化,幼虫进入钉螺体内继续发育,最后进入人体发育为成虫;4、线形动物:主要特征:身体细长,不分节,呈圆柱形,体表有角质层,起保护作用,有口有肛门;消化结构简单,生殖能力强;代表动物:蛔虫、蛲虫、钩虫、线虫等;大多寄生生活。

蛔虫的雌虫较大,雄虫较小,尾部向腹部弯曲;5、环节动物:主要特征:身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动;代表动物:蚯蚓、沙蚕、水蛭等;少数寄生;蚯蚓的环带在靠近身体前端,有繁殖的作用;体壁可分泌黏液,有助于呼吸;靠刚毛配合肌肉运动;6、软体动物:主要特征:体表有外套膜,大多具有贝壳;水生软体动物用鳃呼吸;运动器官是足;代表动物:河蚌、蜗牛、乌贼等;乌贼的壳———(退化)海螵蛸;鲍鱼的壳—石决明;7、节肢动物:主要特征:身体和附肢分解,体表有坚韧的外骨骼(作用:保护,防止体内水分的蒸发);代表动物:甲壳类(虾、蟹);多足类(蜈蚣);蛛形类(蜘蛛);昆虫类(蝗虫);昆虫的主要特征:身体分为头、胸、腹三部分;头部有一对触角,一个口器;腹部有三对足,两对翅;腹部有气门,是呼吸通道,气门内有气孔,是呼吸器官;二、脊椎动物:1、*鱼类的外形、运动、呼吸及主要特征:特点是,一是能够靠游泳来获取食物和防御敌害;二是能在水中呼吸。

人教版(2024)生物七年级上册第二单元第二章动物的类群《第一节无脊椎动物》教学设计教学目标1.区分脊椎动物和无脊椎动物,知道无脊椎动物的主要类群。

2.掌握各类无脊椎动物的形态结构特点和生理特点。

3.通过对几类动物的了解,学会总结一类动物的主要特征,培养学生的分析与总结归纳能力。

4.了解无脊椎动物与人类生活的关系。

重点难点重点各类无脊椎动物的主要特征难点了解动物体的形态结构、生理机能及生活习性与其生活环境相适应的生物学观点。

教学准备PPT课件、相关的视频等。

导学过程教学内容师生活动设计意图一、新课导入图片导入教师展示图片,问海葵和鱿鱼体内有脊柱吗这样的动物被称作什么动物学生回答。

总结:根据体内脊柱的有无,动物分为无脊椎动物和脊椎动物。

今天我们就一同走进无脊椎动物的生活世界来了解一下它们。

通过色彩鲜艳的图片将学生带入学习的世界。

激发学生的好奇心,让学生迸发学习的热情。

二、无脊椎动物的主要类群(一)刺胞动物。

1.常见的刺胞动物:海葵、水母、海蜇、水螅等。

2.主要特征:身体呈辐射对称;体表有刺细胞;有口无肛门。

3.辐射对称的意义:水螅身体呈辐射对称,辐射对称便于感知周围环境中来自各个方向的刺激,从各个方向捕获猎物、进行防御。

(二)扁形动物。

1.常见的扁形动物:涡虫、绦虫、血吸虫等。

2.主要特征:身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门。

3.两侧对称的意义:两侧对称的体形使运动更加准确、迅速而有效,有利于动物捕食和防御。

教师:出示大屏幕,并板书课题。

(第一节无脊椎动物)下面我们首先来认识一下刺胞动物。

水螅是刺胞动物,请同学们以水螅为例,了解刺胞动物的形态结构特点及主要特征。

教师在大屏幕中展示图片让学生观察。

学生阅读课本,观看图片并总结刺胞动物的主要特征。

教师引导:涡虫是常见的扁形动物,请同学们以涡虫为例,了解扁形动物的形态结构特点及主要特征。

提问:涡虫身体呈两侧对称,这对其生活有什么意义?展示图片让学生观察,培养学生的观察能力,通过总结让学生提高总结能力和语言表达能力。

无脊椎动物鉴定-概述说明以及解释1.引言1.1 概述无脊椎动物是一类生物学上的分类,它们在演化过程中没有发展出脊椎骨,因此在形态结构上与脊椎动物有着明显的差异。

无脊椎动物种类繁多,包括昆虫、蛤类、海星、蠕虫等多个门,构成了生物世界中数量最为庞大的群体之一。

它们在生态系统中起着重要的作用,参与了食物链的循环、土壤肥力的维持等关键生态功能。

了解无脊椎动物的分类、生态作用和重要性,对于生物保护和生态平衡的维护具有重要意义。

在本文中,我们将深入探讨无脊椎动物的特点、分类以及其在生态系统中的作用,希望能够引起人们对这一重要物种群体的关注和保护。

1.2 文章结构文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的。

在概述中简要介绍了无脊椎动物的概念和重要性。

文章结构部分则说明了文章主要分为引言、正文和结论三个部分,以及各部分的内容安排。

目的部分明确了本文的主要目的是对无脊椎动物进行鉴定和探讨。

正文部分分为什么是无脊椎动物、无脊椎动物的分类和无脊椎动物的生态作用三个小节。

在什么是无脊椎动物部分中,将介绍无脊椎动物的定义、特点和丰富多样的种类。

在无脊椎动物的分类部分,将详细介绍无脊椎动物的分类系统及各类的特征。

在无脊椎动物的生态作用部分中,将探讨无脊椎动物在生态系统中的重要作用和影响。

结论部分将对无脊椎动物的重要性、如何进行保护与研究以及未来展望进行总结和展望。

通过本文的分析,读者将更加全面地了解无脊椎动物,并意识到其在生态系统中的重要作用,进而加强对无脊椎动物的保护和研究工作。

1.3 目的本文的主要目的是通过对无脊椎动物的鉴定,帮助读者更好地了解和认识这一类群。

无脊椎动物是种类繁多、数量庞大的动物群体,它们在自然界中扮演着重要的角色。

通过对无脊椎动物的分类、生态作用等方面的介绍,我们可以更深入地了解它们在生态系统中的作用和重要性。

同时,本文还旨在引起人们对无脊椎动物的保护与研究的重视。