实验二探究晶体的熔化和凝固规律

- 格式:docx

- 大小:210.48 KB

- 文档页数:4

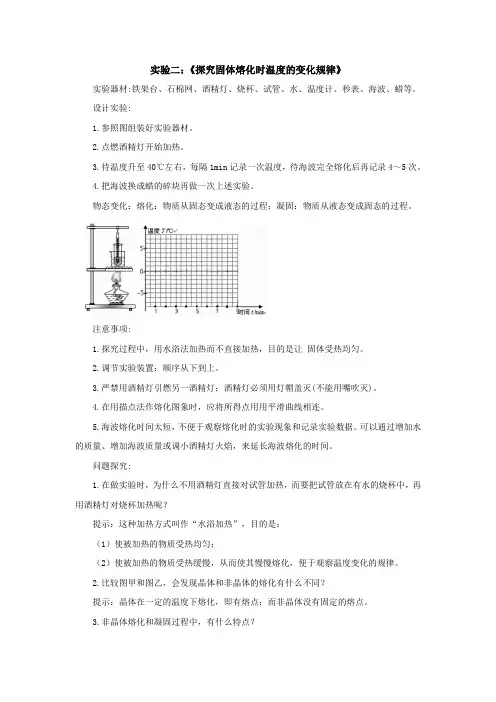

实验二:《探究固体熔化时温度的变化规律》实验器材:铁架台、石棉网、酒精灯、烧杯、试管、水、温度计、秒表、海波、蜡等。

设计实验:1.参照图组装好实验器材。

2.点燃酒精灯开始加热。

3.待温度升至40℃左右,每隔1min记录一次温度,待海波完全熔化后再记录4~5次。

4.把海波换成蜡的碎块再做一次上述实验。

物态变化:熔化:物质从固态变成液态的过程;凝固:物质从液态变成固态的过程。

注意事项:1.探究过程中,用水浴法加热而不直接加热,目的是让固体受热均匀。

2.调节实验装置:顺序从下到上。

3.严禁用酒精灯引燃另一酒精灯;酒精灯必须用灯帽盖灭(不能用嘴吹灭)。

4.在用描点法作熔化图象时,应将所得点用用平滑曲线相连。

5.海波熔化时间太短,不便于观察熔化时的实验现象和记录实验数据。

可以通过增加水的质量、增加海波质量或调小酒精灯火焰,来延长海波熔化的时间。

问题探究:1.在做实验时,为什么不用酒精灯直接对试管加热,而要把试管放在有水的烧杯中,再用酒精灯对烧杯加热呢?提示:这种加热方式叫作“水浴加热”,目的是:(1)使被加热的物质受热均匀;(2)使被加热的物质受热缓慢,从而使其慢慢熔化,便于观察温度变化的规律。

2.比较图甲和图乙,会发现晶体和非晶体的熔化有什么不同?提示:晶体在一定的温度下熔化,即有熔点;而非晶体没有固定的熔点。

3.非晶体熔化和凝固过程中,有什么特点?提示:非晶体在熔化过程中,逐渐变软、变稀,最后全部变成液态,此过程中吸热,温度逐渐升高;非晶体凝固过程中,逐渐变稠、变黏、变硬,最后全部变成固态,此过程中放热,温度逐渐降低。

练习:1.如图甲所示,是“探究物质的熔化规律”的实验装置。

实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。

(1)试管内物质在熔化过程中,某时刻温度如图乙所示,读数方法正确的是(选填“A”、“B”或“C”),示数为℃,某同学根据实验记录的数据描绘出该物质的温度随时间变化的图象(如图丙ABCDE),则可知该物质是(选填“晶体”或“非晶体”)。

一、实验目的1. 了解熔化和凝固的概念及特点。

2. 掌握晶体和非晶体的区别。

3. 通过实验探究晶体和非晶体在熔化过程中的温度变化规律。

二、实验原理物质从固态变为液态的过程称为熔化,从液态变为固态的过程称为凝固。

晶体在熔化过程中,温度保持不变,而非晶体在熔化过程中,温度逐渐升高。

晶体具有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点。

三、实验器材1. 铁架台2. 石棉网3. 烧杯4. 水5. 试管6. 温度计7. 酒精灯8. 海波9. 石蜡四、实验步骤1. 将海波和石蜡分别放入试管中。

2. 将试管固定在铁架台上,用石棉网隔开烧杯和试管。

3. 将烧杯中加入适量的水,用酒精灯加热。

4. 观察并记录海波和石蜡在加热过程中的温度变化。

五、实验现象1. 海波在加热过程中,温度逐渐升高,当温度达到48℃时,海波开始熔化。

在熔化过程中,温度保持不变,直到熔化完毕,温度才继续上升。

2. 石蜡在加热过程中,温度不断升高,没有固定的熔点。

六、实验结论1. 海波为晶体,具有固定的熔点,在熔化过程中,温度保持不变。

2. 石蜡为非晶体,没有固定的熔点,在熔化过程中,温度逐渐升高。

七、实验分析1. 实验结果表明,晶体和非晶体在熔化过程中的温度变化规律不同。

晶体具有固定的熔点,在熔化过程中,温度保持不变;而非晶体没有固定的熔点,在熔化过程中,温度逐渐升高。

2. 实验中,海波和石蜡的熔点与教材中给出的部分物质的熔点存在一定误差,可能是由于实验器材的精度和实验操作的影响。

八、实验拓展1. 通过本实验,我们可以了解到晶体和非晶体的区别,以及它们在熔化过程中的温度变化规律。

2. 在实际生活中,我们可以运用这些知识,如:选择合适的材料制作容器,避免材料在温度变化时发生形变。

九、实验总结本次实验通过观察海波和石蜡的熔化过程,了解了晶体和非晶体的区别,掌握了晶体和非晶体在熔化过程中的温度变化规律。

实验过程中,我们学会了如何操作实验器材,观察实验现象,并从中得出结论。

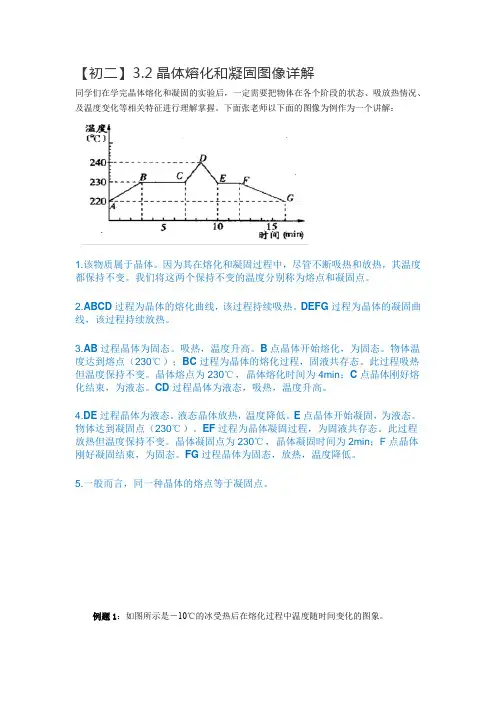

【初二】3.2晶体熔化和凝固图像详解同学们在学完晶体熔化和凝固的实验后,一定需要把物体在各个阶段的状态、吸放热情况、及温度变化等相关特征进行理解掌握。

下面张老师以下面的图像为例作为一个讲解:1.该物质属于晶体。

因为其在熔化和凝固过程中,尽管不断吸热和放热,其温度都保持不变。

我们将这两个保持不变的温度分别称为熔点和凝固点。

2.ABCD过程为晶体的熔化曲线,该过程持续吸热。

DEFG过程为晶体的凝固曲线,该过程持续放热。

3.AB过程晶体为固态。

吸热,温度升高。

B点晶体开始熔化,为固态。

物体温度达到熔点(230℃);BC过程为晶体的熔化过程,固液共存态。

此过程吸热但温度保持不变。

晶体熔点为230℃,晶体熔化时间为4min;C点晶体刚好熔化结束,为液态。

CD过程晶体为液态,吸热,温度升高。

4.DE过程晶体为液态。

液态晶体放热,温度降低。

E点晶体开始凝固,为液态。

物体达到凝固点(230℃)。

EF过程为晶体凝固过程,为固液共存态。

此过程放热但温度保持不变。

晶体凝固点为230℃,晶体凝固时间为2min;F点晶体刚好凝固结束,为固态。

FG过程晶体为固态,放热,温度降低。

5.一般而言,同一种晶体的熔点等于凝固点。

例题1:如图所示是-10℃的冰受热后在熔化过程中温度随时间变化的图象。

(1)开始加热的最初5min内冰是______态。

(2)5—15min内冰逐渐______,此过程中是______态与______态共存的状态。

(3)到20min时,冰全部变成了______℃的水。

(1)固(2)熔化,固,液(3)10例题2:下图是某种晶体加热时,温度随时间变化的图象(加热在一标准大气压下进行,每分钟供热不变)。

根据图象可知:这种晶体的名称是_________,其熔点是_________,液态名称是_________,加热2分钟物体处于________状态,加热6分钟时,物体处于________状态,加热8分钟时的温度是_______,这种晶体熔化经历了_______分钟。

晶体融化实验探究过程

晶体融化实验探究过程可以按照以下步骤进行:

1. 准备实验器材:需要准备一些晶体、热敏电阻、加热器、电源、数据采集器和一些支架等器材。

2. 安装实验装置:根据实验要求,将热敏电阻连接到电源上,并将数据采集器连接到电脑中。

然后将晶体放置在加热器上,并将加热器放置在热敏电阻上。

最后将整个装置放置在支架上,以便进行实验观察。

3. 开始实验:打开电脑中的数据采集软件,设置实验参数,如加热时间、加热温度等。

然后开始加热,并观察温度变化情况。

4. 记录实验数据:在实验过程中,需要记录每个时间点的温度值,并绘制温度随时间变化的曲线。

观察晶体在不同温度下的变化情况,并记录下来。

5. 分析实验结果:根据实验数据,分析晶体在不同温度下的变化情况,并得出晶体融化的规律。

6. 总结实验结论:根据实验结果和分析结果,总结出晶体的熔化规律和特点,并得出实验结论。

在进行晶体融化实验时,需要注意以下几点:

1. 实验前需要了解晶体的性质和特点,选择合适的加热方式和加热温度。

2. 在实验过程中,需要保持恒定的加热时间和加热温度,以确保实验结果的准确性。

3. 在实验过程中,需要注意安全问题,避免加热过度导致热敏电阻损坏或引起其他安全问题。

4. 在实验结束后,需要及时清理实验现场,确保实验室的整洁和卫生。

《熔化和凝固》导学案一、学习目标1、理解熔化和凝固的概念,能识别生活中的熔化和凝固现象。

2、了解晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点,知道熔点和凝固点。

3、能用熔化和凝固的知识解释生活和自然界中的有关现象。

二、学习重难点1、重点(1)探究晶体、非晶体的熔化过程,理解熔化和凝固的规律。

(2)理解熔点和凝固点的概念。

2、难点(1)根据实验数据描绘熔化和凝固图像,并从中分析出规律。

(2)理解晶体熔化时需要吸热但温度不变的特点。

三、知识链接1、物质常见的三种状态:固态、液态、气态。

2、温度是表示物体冷热程度的物理量。

四、学习过程(一)熔化和凝固的概念1、熔化:物质从固态变成液态的过程叫做熔化。

例如:冰化成水、蜡烛受热变成蜡液等。

2、凝固:物质从液态变成固态的过程叫做凝固。

例如:水结成冰、铁水铸成铁件等。

(二)探究固体的熔化规律1、提出问题:不同物质在由固态变成液态的过程中,温度的变化规律相同吗?2、猜想与假设:(1)可能不同物质在熔化过程中温度的变化规律不同。

(2)晶体在熔化过程中温度可能保持不变,非晶体在熔化过程中温度可能不断升高。

3、实验器材:铁架台、酒精灯、石棉网、烧杯、试管、温度计、秒表、海波(硫代硫酸钠)、石蜡、水等。

4、实验步骤:(1)按图组装好实验器材。

(2)将海波和石蜡分别放入试管中,并插入温度计。

(3)将试管放入装有水的烧杯中,加热。

注意:要使海波和石蜡均匀受热。

(4)每隔 1 分钟记录一次温度,直到固体完全熔化,再记录 3 5 次。

5、实验数据记录表格|时间/min|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||||||||||||||海波温度/℃|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____||石蜡温度/℃|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|6、实验数据分析(1)绘制海波和石蜡的熔化图像。

第2节熔化和凝固教案◇教学目标◇【知识与技能】1.能说出物态变化、熔化、凝固、晶体和非晶体的概念。

2.记住常见的晶体和非晶体。

3.把握物质熔化和凝固时温度变化规律,明白它们发生的条件和过程以及晶体和非晶体的区别。

4.利用熔化吸热和凝固放热说明一些生活现象。

【过程与方法】1.通过实验探究晶体和非晶体的熔化过程,把握使用物理仪器的差不多技能和科学探究的步骤。

2.使学生能够通过图像对实验数据进行处理,明白得固体熔化和液体凝固的规律。

【情感·态度·价值观】通过教学活动,培养学生尊重自然规律的科学态度,体会交流合作的重要和成果共享的欢乐。

◇教学重难点◇【教学重点】1.晶体熔化和凝固的温度变化规律。

2.明白得晶体的熔点和凝固点。

3.利用熔化吸热和凝固放热说明一些生活现象。

【教学难点】1.引导学生自主设计实验,操作实验。

2.培养学生对实验现象的观看以及分析总结能力。

◇教学过程◇一、新课导入黑龙江省北部一月份的平均气温在-30 ℃以下,漠河县的最低气温达到过-52.3 ℃。

在如此冷的地区测气温应该用水银温度计依旧酒精温度计?依照什么来选择?二、教学步骤探究点1物态变化[阅读课本]P53“物态变化”[摸索]列举一些自然界和日常生活中的物态变化事例。

[提示]生活中的各种物态变化的事例:铁矿石在高温炉中熔化为铁水,从高温炉中倒出的铁水凝固成铁板;实验室在低温状态下制得液态氧、氮和固态氧、氮;不同季节、气候下的水的状态变化。

[归纳提升]物质通常有三种状态,即固态、液态和气态。

如冰、水、水蒸气确实是水这种物质的三种状态。

物质各种状态间的变化叫做物态变化。

探究点2熔化和凝固[阅读课本]P53“熔化和凝固”[摸索]熔化和凝固是如何定义的?有哪些现象会涉及熔化和凝固?[提示](1)熔化:物质从固态变成液态的过程叫做熔化。

例如:冰熔化为水、蜡烛熔化为烛液等。

(2)凝固:物质从液态变成固态的过程叫做凝固。

例如:水结冰、火山喷出的岩浆凝固成火山岩。

发现并提出新的问题,与熔化过程逆向类比,思考讨论推理。

科学研究发现:凝固是熔化的反过程由冰、烛蜡的熔化曲线模拟画出水、烛蜡熔液凝固时温度随时间变化的曲线.总结2:(1)从态变为态叫做凝固。

(2)凝固需要热。

(3)晶体凝固时也有一定的凝固温度,称做点.(4)同种..晶体的熔点与凝固点,非晶体则没有凝固点.(5)晶体熔液凝固的条件:①②讨论:熔化、凝固有利和不利的一面?经典题、易错题:1.海波的熔点为48℃,那么纯净的48 ℃的海波是( ).A.液态B.固态C.固液混合D.以上状态都可能2.在严寒的冬天,需要排尽汽车水箱里的水并注入防冻剂.与水相比,防冻剂不易冰冻也不易开锅(沸腾),这是因为( )A.防冻剂的凝固点比水的凝固点高,沸点比水的沸点低B.防冻剂的凝固点比水的凝固点高,沸点比水的沸点高C.防冻剂的凝固点比水的凝固点低,沸点比水的沸点低D.防冻剂的凝固点比水的凝固点低,沸点比水的沸点高3.阅读下面的表格,判断下列说法中错误的是()A.电灯泡内的灯丝宜用钨制造,因为它的熔点高B.纯铁掉入钢水中一定会熔化C.水银温度计在一40℃时已失效不能使用D.水银和钨很难形成合金4.烧杯与试管中均放有冰块,用酒精灯加热烧杯底部,在烧杯内冰块逐渐熔化成水的过程中( ).A.试管内冰块不会熔化B.试管内冰块会熔化一部分C.烧杯内水温在0℃以上D.烧杯内水温高于0℃5.把一块一5℃的冰投入0℃水中,冰的质量( )A.增加B.减少C.不变D.增减不定6如图是海波的熔化图像,请回答下列问题.(1)AB段海波是态,这段过程中海波吸收热量,温度.(2)BC段海波是态,这段过程中海波吸收热量,温度.(3)CD段海波是态,这段过程中海波吸收热量,温度.(4)海波熔化持续了min.(5)海波的熔点是℃.7.在下图中,描述晶体凝固的图像应为( )8.在严寒的雪山高原上,边防战士生活非常艰苦,经常从野外取雪加热成水供饮用,能准确描述这个过程的是下图中的( )9寒冷的冬天,路面上冻雪久积不化,影响交通.人们发现,如果向积雪上喷洒盐水,能够促动冻雪的熔化.对此,下列解释准确的是 ( )A.盐水能向雪传热,从而使冻雪的熔化B.盐水能降低冻雪的熔点,可使冻雪能在0℃以下熔化C.盐水能提升冻雪的熔点,可使冻雪能在0℃以下熔化D.盐水渗入冻雪后,能提升吸收太阳热辐射的本领,从而促动冻雪的熔化布置作业:教后感:。

第2节熔化和凝固【2022年版课标要求】1.经历物态变化的实验探究过程,知道物质的熔点、凝固点。

2.了解物态变化熔化和凝固过程中的吸热和放热现象。

3.能运用物态变化熔化和凝固知识说明自然界和生活中的有关现象。

【教学重难点】重点:让学生通过实验探究归纳出晶体与非晶体在熔化过程中的本质区别。

难点:根据图象叙述晶体和非晶体的熔化和凝固的特点。

【教法与学法】教法:教师讲授,引导学生归纳规律,观看多媒体动画,感知物态变化之熔化与凝固,指导学生做好海波熔化实验,分析熔化过程中的特点。

学法:小组实验,积极观察实验现象,归纳总结,联系生活。

【课前准备】学生四人一组。

每组配备熔化实验仪器:酒精灯、试管、烧杯、细线、铁架台、石棉网、温度计、海波、蜡、水、火柴、坐标纸。

【教学过程】一、利用生活事例引入新课教师活动:展示春暖花开、冰雪熔化、滔滔江水、河流干涸、千里冰封、万里雪飘等图片,提问学生,水发生了什么样的变化?变成了什么状态?学生活动:观看图片、认真思考、回答问题。

教师总结:随着气温的变化,冰会熔化,水也会结冰,干旱、少雨的时候,河流也会干涸,就是说,水可以在固、液、气三种状态之间发生变化。

我们周围有很多物质可以发生这样的变化。

那么,物质在固、液、气之间变化有什么特点呢?在接下来的学习中,我们将深入探究。

首先,我们了解两种物态变化——熔化与凝固,引出探究学习的课题。

二、新知学习(一)物态变化及熔化和凝固的定义教师提出要求:让学生自主学习课本内容,了解物态变化及熔化和凝固三个基本概念。

学生活动:阅读课本,了解并标画基本概念。

教师提问三个概念,让学生举出生活中具体实例,概括定义。

1.物态变化:物质各种状态之间的变化。

2.熔化:物质从固态变成液态的过程,如冰变成水。

3.凝固:物质从液态变成固态的过程,如水结成冰。

(二)探究固体熔化时温度变化的规律教师提出问题:冰熔化时,需要什么条件?学生思考回答。

教师进一步提出问题:不同的物质熔化时,温度会如何变化?学生思考、讨论后,回答问题。

一、实验目的1. 了解物质的熔化和凝固现象;2. 掌握晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点;3. 通过实验,验证晶体和非晶体的熔点和凝固点。

二、实验器材1. 冰块;2. 蜡块;3. 酒精温度计;4. 烧杯;5. 秒表;6. 玻璃棒;7. 加热器。

三、实验步骤1. 将冰块和蜡块分别放入两个烧杯中;2. 同时开启加热器,对两个烧杯中的物质进行加热;3. 使用酒精温度计分别测量冰块和蜡块的温度,并记录;4. 观察冰块和蜡块在加热过程中的变化,如熔化、凝固等;5. 记录冰块和蜡块的熔点和凝固点;6. 对比晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点。

四、实验结果与分析1. 冰块在加热过程中,温度逐渐升高,当温度达到0℃时,冰块开始熔化,熔化过程中温度保持不变,直到熔化完毕,温度继续升高;2. 蜡块在加热过程中,温度逐渐升高,没有明显的熔化现象,当温度达到一定值时,蜡块开始熔化,熔化过程中温度继续升高;3. 冰块的熔点为0℃,凝固点也为0℃;4. 蜡块的熔点不确定,凝固点也不确定。

五、实验结论1. 晶体在熔化和凝固过程中,温度保持不变,直到熔化或凝固完毕;2. 非晶体在熔化和凝固过程中,温度逐渐升高或降低;3. 冰块属于晶体,蜡块属于非晶体;4. 通过实验,我们了解了物质的熔化和凝固现象,掌握了晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点。

六、实验心得1. 本次实验让我深刻了解了物质的熔化和凝固现象,以及晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点;2. 通过实验,我学会了使用酒精温度计测量温度,以及如何观察和记录实验现象;3. 实验过程中,我明白了实验操作的严谨性,以及实验数据的重要性;4. 在实验过程中,我遇到了一些问题,如蜡块的熔点不确定等,通过查阅资料和与同学讨论,最终解决了问题,提高了我的问题解决能力。

总之,本次实验让我受益匪浅,不仅加深了我对物理知识的理解,还锻炼了我的实验操作能力和问题解决能力。

在今后的学习和生活中,我会继续努力,不断提高自己的综合素质。

熔化和凝固》教学设计1.活动探究法:通过实验活动,让学生亲身体验物态变化和熔化凝固的过程,提高学生的研究兴趣和主动性。

2.图象描述法:引导学生用图象描述物理量变化的方法,帮助学生更加直观地理解熔化和凝固的过程。

3.问题导向法:通过提出问题,引导学生思考和探究,培养学生的自主研究和解决问题的能力。

4.合作研究法:鼓励学生合作探究,促进学生之间的交流和合作,培养学生的团队合作精神。

5.案例分析法:通过引入实际案例,让学生了解熔化和凝固在生活中的应用,增强学生的研究兴趣和实际应用能力。

教学设计一、导入环节1.引入问题:你们知道物质有哪些状态吗?它们有什么不同之处?2.引入案例:请看这个视频,我们能从中看到物质的哪些状态?二、知识讲解1.讲解物质的三种状态及其基本特征。

2.讲解熔化、凝固的含义,晶体和非晶体的区别,熔化曲线和凝固曲线的物理含义。

三、实验探究1.实验装置介绍:酒精灯、温度计、秒表等。

2.实验步骤:控制温度,记录实验数据。

3.实验结果分析:根据实验数据和图象,总结固体熔化时温度变化的规律,了解固体熔化和凝固的曲线特征。

四、案例分析1.引入案例:请看这个案例,我们能从中了解熔化和凝固在生活中的应用。

2.分析案例:通过案例分析,让学生了解熔化和凝固在生活中的应用,并引导学生思考熔化和凝固的实际意义。

五、总结反思1.总结本节课所学的知识和技能。

2.引导学生反思研究过程,总结研究方法和策略。

3.鼓励学生提出问题和建议,促进教学改进和提高。

六、作业布置1.完成课堂练。

2.在家中观察并记录物质的状态变化,写一篇小结。

化?请用实验验证你的想法。

二、熔化和凝固学生进行实验,观察熔化和凝固的过程,总结规律,了解熔化和凝固的应用。

1)实验一:熔化过程将石蜡放入试管中,加热,观察石蜡熔化的过程,记录温度变化。

观察实验现象,总结规律:随着温度的升高,物质的状态会从固态逐渐变成液态。

2)实验二:凝固过程将烧杯中的水放入冰箱中冷却,观察水的凝固过程,记录温度变化。

《熔化和凝固》◆学情分析八年级的学生才接触物理,而且这个年龄阶段的学生有很强的好奇心,也具备了较强的探究事物的能力,只是不能深入地探究其原理,因此老师只要多加引导,必然能激发学生对物理学科的兴趣。

◆教学目标【知识与能力目标】①通过比较海波与石蜡的熔化和凝固过程,知道晶体和非晶体熔化和凝固过程的区别.②会用图线描述熔化和凝固的过程.③会查物质熔点表.【过程与方法目标】①通过探究感知固体发生熔化都需要吸热.②通过对海波、石蜡熔化过程的探究,知道判断固体有没有固定的熔化温度是区别晶体和非晶体的一种方法.③通过探究活动中数据的处理,了解图像是一种比较直观的表示物理过程的方法.【情感态度价值观目标】①通过探究活动,形成对自然现象的关心和乐于探索自然的情感.②通过探究实验过程,提高观察和实验能力;在实验中形成实事求是的科学态度.③在探究过程中提高协作能力和团队精神.④通过记录交流产生将自己的见解与他人交流的愿望,认识交流的重要性.◆教学重难点◆①实验探究晶体熔化时所需的条件,晶体熔化时的特征.②理解晶体(非晶体)熔化和凝固的特征.【教学难点】会应用“熔化与凝固”知识解决实际生活中的相关问题.◆课前准备◆1.多媒体课件。

2.实验器材:石棉网试管酒精灯烧杯铁架台温度计火柴硫代硫酸钠石蜡◆教学过程一、导入新课课件展示水的不同状态,从而引出课题。

二、新课讲解(一)预习交流1、物质由变为的过程叫做熔化;物质由变为的过程叫做凝固.2、仔细体验“实验探究海波的熔化”和“实验探究石蜡的熔化”的过程。

思考:(1)该实验中都需要哪些器材或用品;(2)请简要说明该实验的操作流程;(3)注意实验中对海波和石蜡的加热方式,这样比起“直接对它们加热”有什么好处呢?(4)实验中对温度计的操作需要注意的事项都有哪些呢?(二)自主探究1、小组互探(自学中遇到不会的问题,同桌或学习小组内互相交流。

把小组也解决不了的问题记好,到学生质疑时提出,让其它学习小组或教师讲解.)2、师生互探:(1)解答各小组自学中遇到不会的问题.(2)合作探究:提出问题①固体在熔化过程中是一下变成液体还是有一个过程?②固体在熔化过程中温度是如何变化的呢?③熔化是在什么条件下发生的?熔化过程有什么特点?不同物质的熔化过程是否相同呢?(3)猜想与假设根据自己的生活经验,提出自己的猜想,并与同学交流一下.(引导学生根据亲身体验和生活经验对探究问题进行猜想,然后大胆的说出你的猜想和你这样猜想的依据,在黑板上列出学生的猜想.)(4)进行实验学生以小组为单位做“实验一:探究海波的熔化”.“实验二:探究石蜡的熔化”实验.(1、3、5、7组做实验一;2、4、6、8组做实验二)实验中强调学生认真观察实验现象,并把实验中收集到的实验数据记录在预先设计好的表格里;(5)分析与论证作出海波与石蜡的熔化图像,思考如下问题:①图像中,纵横坐标分别表示什么物理量?②海波经过缓慢加热温度如何变化?当温度达到多少时海波开始熔化?③在海波熔化过程中,其温度如何变化?熔化所需要的时间是多少?在熔化的过程中,海波是以什么状态存在?④石蜡与海波的熔化过程一样吗?哪些地方不一样?组织学生描述和解释:石蜡在熔化时,需要不断地吸热,温度不断上升,它逐渐变得越来越软,直至完全变为液态.固体和液体之间无明显的界限.而海波完全是固态时吸热温度不断上升,一旦开始熔化,虽继续加热但温度却保持不变,直到它完全变成液态,温度才继续上升.播放熔化与凝固的动画,给学生以直接的视觉感受.教师总结规律:同样是固体,为什么蜂蜡与海波却这样不同呢?原来,固体分为两种:晶体和非晶体.晶体有固定的熔化温度,而非晶体没有.固晶体:有固定的熔化温度.例如海波、冰、水晶、金属体非晶体:没有固定的熔化温度.例如蜂蜡、松香、沥青、玻璃(6)评估:思考:你的猜想与探究结果一致吗?探究过程中,发现新问题了吗?此实验装置有什么缺陷吗?你有更好的实验方案吗?(三)展示交流把自己的实验结果,实验中遇到的困难,发现的新问题,与预期不同的结果,新的想法等与大家交流一下,互相学习共同进步.(四)练习1、下表为研究“海波熔化过程”实验时记录的数据(1)根据数据做出海波的熔化曲线。

一、实验目的1. 理解熔化和凝固的概念。

2. 观察和记录不同物质在熔化和凝固过程中的温度变化。

3. 分析晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点。

二、实验器材1. 铁架台2. 烧杯3. 酒精灯4. 试管5. 温度计6. 海波7. 石蜡8. 水9. 研钵10. 玻璃棒三、实验步骤1. 将海波和石蜡分别放入两个试管中,确保试管底部垫有石棉网。

2. 使用酒精灯加热试管,同时用温度计测量试管内物质的温度。

3. 观察并记录海波和石蜡在加热过程中的温度变化。

4. 当海波和石蜡的温度分别达到48℃和50℃时,停止加热。

5. 让试管自然冷却,同时用温度计测量试管内物质的温度。

6. 观察并记录海波和石蜡在冷却过程中的温度变化。

7. 分析实验数据,总结晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的特点。

四、实验结果与分析1. 海波在加热过程中,温度逐渐升高,当温度达到48℃时,海波开始熔化。

在熔化过程中,温度保持不变,直到完全熔化后,温度才继续上升。

这说明海波是一种晶体,具有固定的熔点。

2. 石蜡在加热过程中,温度逐渐升高,当温度达到50℃时,石蜡开始熔化。

在熔化过程中,温度继续上升。

这说明石蜡是一种非晶体,没有固定的熔点。

3. 在冷却过程中,海波的温度逐渐降低,当温度达到48℃时,海波开始凝固。

在凝固过程中,温度保持不变,直到完全凝固后,温度才继续下降。

这与海波在熔化过程中的特点一致。

4. 石蜡在冷却过程中,温度逐渐降低,没有固定的凝固点。

这说明石蜡在冷却过程中,温度会逐渐降低,直到完全凝固。

五、实验结论1. 熔化是物质从固态转变为液态的过程,凝固是物质从液态转变为固态的过程。

2. 晶体具有固定的熔点和凝固点,在熔化和凝固过程中,温度保持不变。

3. 非晶体没有固定的熔点和凝固点,在熔化和凝固过程中,温度会逐渐变化。

六、实验讨论1. 实验过程中,为什么海波和石蜡的熔化温度和凝固温度不同?答:海波和石蜡的熔化温度和凝固温度不同,是因为它们的分子结构和相互作用力不同。

“晶体熔化和凝固”实验的注意事项兴仁中学冯爱云“晶体熔化和凝固”实验在初中物理实验教学中具有重要地位,但是做起来难以成功,但在教学中我们只要适当注意一些实验细节就能获得较好的实验效果。

对此实验的改进从以下三方面进行阐述。

第一:用奈做实验的注意事项。

奈本身导热性不强,且奈粉颗粒之间充满空气,而空气也是热的不良导体,致使真实的熔化过程是从外到内进行的,经常出现的情况是外层奈熔化,温度高于800C,内层奈还是固体,温度低于800C,凝固过程也类似。

所以实验要成功必须注意以下细节:(1)在奈中加适量的水。

(2)采用螺旋状搅拌器。

(3)严格控制温度。

(4)合理选择仪器,控制水量。

(5)药量要恰到好处。

(6)注意温度计的位置。

(7)注意时间的控制。

第二:用海波做实验的注意事项。

用海波代替萘做晶体熔解和凝固实验有如下优点:1、海波的熔点较低,加热容易,节省了完成实验的时间。

2、实验过程中没有刺激性气味。

3、实验和清洗都方便,提高了实验的成功率。

4、节省了实验经费的开支,因为凝固后的海波稍一加热,很容易倒出,可供下次实验再用。

(一)实验步骤:(1)用海波25克装在大号试管里,在试管内一侧插入一支温度计,温度计应尽量靠近试管壁但不与试管接触。

(2)用一只烧杯装入温度约400C的热水400C。

(3)将上述部件照图1-1组装在铁支架上,再用酒精灯加热。

(4)待温度计读数上升至400C后,每隔一分钟读取一次温度,读到520C为止,在加热过程中要不断地用玻璃棒搅拌海波,使温度均匀。

(5)将酒精灯盖灭并取去,让烧杯中的水及试管自然冷却,并要不断地搅拌液态海波,使温度均匀。

(6)待海波温度降到490C之前液态海波撒5克海波晶体,并随之搅拌,即可排除过冷现象。

(7)当液态海波开始凝固4分钟后,往烧杯中加入适量的冷水,以便节省时间,直到全部凝固为止。

(8)再将试管放入水浴中加热到480C,取出体温计,擦试干净,将海波倒出,可供下次实验用。

■实验探究二探究冰和石蜡熔化时温度变化的特点★实验准备1、酒精灯使用注意事项2、水浴法3、用图像法描述物质温度随时间变化的规律以上具体内容见实验报告册第8页★实验课题探究晶体和非晶体在熔化过程中温度变化的特点一、在“探究晶体的熔化规律”实验中,所用装置如图所示,下表为他记录的实在水中的深度要适当.则“适当’’的含义是:试管不接触烧杯底试管中装有晶体的部分浸没在水中;(2)该晶体的熔点是0℃.(3)从数据中还发现:该物质在开始2 min比最后2 min升温快,这是由于它在固态时的吸热能力比液态时的吸热能力弱造成的。

分析: (1)知道怎样使试管中的晶体均匀受热是解决此题的关键.为了能使试管中的晶体均匀受热,需要将试管中装有晶体的部分浸没在水中,但试管不能接触烧杯底部.(2)因为晶体有一定的熔点,且熔化过程中温度保持不变,所以由表中信息可知:该晶体的熔点是O℃.(3)由表中数据可知:该晶体未达到熔点(固态)时,加热2 min温度升高4℃;全部熔化后(液态),加热2 rrun温度升高2℃,所以可推测它在固态时的吸热能力比液态时的吸热能力弱.★报告册中的实验结论1、冰在熔化过程中的规律是:冰是晶体,有固定熔点。

从零下某个温度开始,温度不断上升,直到0℃,然后在一段时间内,都是冰水混合物的阶段,温度保持在0℃,最后,并全部融化,然后冰水从零度开始逐渐升高,直到100℃。

2、石蜡在熔化过程中的规律是:石蜡是非晶体,没有固定的熔点。

随着温度的升高,逐渐地变软,慢慢地变为液体。

★实验创新一、海波在熔化过程中的规律是:由实验可知海波从吸热开始温度升高,当升高到48℃时,温度保持不变,固态的物质越来越少,液态的物质越来越多,处于固液共存状态,当全部为液态时,温度进一步升高到一固定值。

海波的熔点是48℃,海波是晶体。

二、见实验报告册第11页。

熔化和凝固习题1.下列现象属于液化现象的是()A.烧开水时壶嘴冒的“白气”B.洗热水澡时,浴室内的镜头变模糊C.清晨,草木上挂着露珠D.寒冷的冬天滴水成冰思路解析:壶嘴冒的“白气”是壶嘴喷出的热的水蒸气遇冷液化成的小水滴;洗澡时,浴室内的镜子变模糊是由于热的水蒸气遇冷的镜面液化成小水滴附着在镜面上;露珠是由于空气中的水蒸气遇冷液化形成的,故A、B、C都是液化现象。

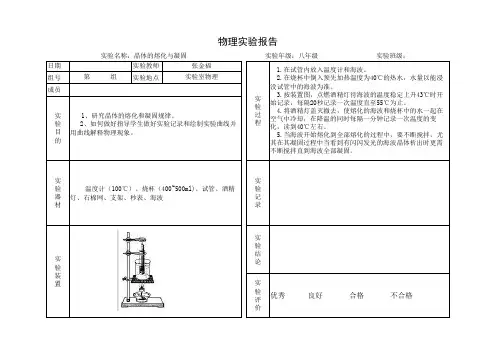

晶体的熔化与凝固实验研究一、实验简述1、实验器材温度计(100℃)、烧杯(400~500ml)、试管、酒精灯、石棉网、支架、秒表、晶体(硫代硫酸钠,俗称海波)等2、实验方法本实验采用“水浴法”观察并测量海波在加热及冷却过程中的温度变化,从而绘制出海波的熔化和凝固曲线,并用曲线确定其熔点。

1左右。

(1)、在试管内放入温度计和海波,海波约占试管3(2)、在烧杯中倒入预先加热温度为40℃的热水,水量以能浸没试管中的海波为准。

(3)、按图1所示装置仪器,点燃酒精灯待海波的温度稳定上升43℃时开始记录,每隔20秒记录一次温度直至55℃为止。

(4)、将酒精灯盖灭撤去,使熔化的海波和烧杯中的水一起在空气中冷却,在降温的同时每隔一分钟记录一次温度的变化,读到40℃左右。

(5)、当海波开始熔化到全部熔化的过程中,要不断搅拌,尤其在其凝固过程中当看到有闪闪发光的海波晶体析出时更需不断搅拌直到海波全部凝固。

(6)、整理仪器用品,根据记录数据在方格坐标纸上绘图1 制出海波的温度随时间变化的熔化和凝固的曲线,并从中确定海波的熔点。

3、实验数据(1)、熔化(2)、凝固(3)、硫代硫酸钠熔化和凝固曲线如图2所示图2二、实验现象分析1、熔化过程从硫代硫酸钠熔化曲线可以看出,在水浴加热过程中,晶体温度升高,晶体熔化过程继续加热但是晶体温度保持不变。

2、凝固过程从硫代硫酸钠凝固曲线可以看出,在冷却过程中,晶体温度降低,晶体凝固过程持续放热,温度保持不变。

三、误差分析1、测量硫代硫酸钠熔点为48.1℃,其标准熔点为48℃。

原因分析如下:(1)、由于误差较小,可能是温度计读数时视线没有与刻度线平齐,导致读数不准。

(2)、可能是实验过程中硫代硫酸钠样品中掺入了杂质,导致熔点升高。

2、凝固过程曲线,在冷却过程中,温度下降后却在第一个47℃时出现升温现象。

在过凝固点之后,曲线下降过快,原因是,在晶体凝固过程中没有搅拌充分,温度计测量温度时没有插入晶体中而是暴露在空气中,因此测得的是空气的温度而不是晶体的温度。

3.2熔化和凝固【学习目标】1.了解气态、液态和固态是物质存在的三种状态;2.了解物质的固态和液态之间是可以转化的;3.了解熔化、凝固的含义,了解晶体和非晶体的区别。

【教学重难点】重点:1.通过实验探究,知道物质熔化、凝固的规律。

2.了解晶体和非晶体的区别。

难点:应用熔化吸热和凝固放热解决生活和自然界中的问题。

【教学方法】实验探究法、对比法、图象法【教学过程】(一)新课导入:多媒体展示生活中的各种物态变化的事例:铁矿石在高温炉中熔化为铁水,从高温炉中倒出的铁水凝固成铁板;低温度实验是在低温状态下制得液态氧、氮和固态氧、氮,不同季节、气候下的水的状态变化。

学生思考交流:还能举出一些自然界和日常生活中的各种不同状态的物质吗?教师引导归纳:随着温度的变化,物质会在固、液、气三种状态之间变化,我们这节课开始学习物质不同状态之间的转化——物态变化。

(二)新课讲授:物态变化师生归纳总结:1.物质通常有三种状态:固态、液态和气态,如冰、水、水蒸气就是水这种物质的三种状态。

2.物质各种状态之间的变化叫做物态变化。

(二)熔化和凝固1.熔化和凝固这节课我们先探究固态和液态间的变化。

师生共同归纳概念:(1)物质从固态变成液态的过程叫做熔化。

(2)物质从液态变成固态的过程叫做凝固。

学生举出日常生活中熔化和凝固的例子,如:(1)冰棒化成水:熔化;(2)钢水浇铸成火车轮:凝固;(3)把废塑料回收再制成塑料产品:先熔化再凝固。

2.探究固体熔化时温度的变化规律结合生活中,冰的熔化过程,想一想,冰的熔化需要什么条件,不同的物质熔化时温度将会如何变化。

学生开始思考设计,提出问题等。

(1)实验目的探究固体熔化时温度的变化规律。

(2)提出问题不同物质在由固态变成液态的过程中,温度的变化规律相同吗?(3)猜想与假设a.不同物质在固态变成液态的过程中,温度可能会升高;b.不同物质在由固态变成液态的过程中,温度可能会保持不变。

(4)制订计划,设计实验实验器材:温度计、酒精灯、大试管、烧杯、水、碎蜡块、海波、铁架台、石棉网等。

实验二探究晶体的熔化和凝固规律

1、下图是某种晶体的熔化曲线,从图中可以看出:

(1)这种晶体的熔点是__________℃。

(2)其熔化过程共经历了min。

(3)第4min时,该晶体处于态。

(4)第8min时,该晶体处于___________态。

(5)第10min时,该晶体处于___________态。

答案:80,4,固、固液共存、液态

2、下表为小丽在探究某种物质的熔化规律时记录的实验数据,请你根据表中的实验数据回答下列问题:

(1)该物质的熔点是_________℃;

(2)该物质是__________(选填“晶体”或“非晶体”);

(3)温度为-3℃时,该物质处于___________态。

(4)温度为0℃时,该物质处于___________态。

(5)温度为1℃时,该物质处于___________态。

(6)该物质熔化过程中吸收热量温度__________选填(“升高”或“不变”)

(7)该物质熔化时需要对它加热,这是通过改变其内能(选填“做功”或“热传递”)的。

(8)5至8分钟,该物质的温度保持不变,其内能。

(选填“不变”或“增大”)

(9)下表是小明在标准大气压下探究某种物质的凝固特点时记录的实验数据,从开始计时起,到第min时的数据有明显错误

答案:0,晶体,固、固液共存、液、不变、增大、热传递、

3、如图13甲所示,是探究萘熔化过程中温度变化规律的实验。

请回答下列问题:

①将装有萘的试管放入水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,在加热过程中还进行搅拌,这样做是为了使试管中的萘受热,而且萘的温度上升较(选填“快”或“慢”),便于及时记录各个时刻的温度。

②除图13甲所示实验器材外,还需要的实验器材有火柴和。

③萘的温度随加热时间变化的图像如图13乙所示,由图可知,给萘加热到8min末,试管中的萘所处的物态是态。

答案:均匀、慢、秒表、固液共存

4、小明猜想:水中加入别的物质后,一定会对水的凝固点产生影响。

为了验证此猜想他将一些盐放入水中,并把溶化后的盐水用容器盛好放入冰箱的冷冻室,研究盐水的凝固过程。

每隔一定时间,小明就观察盐水的状态、测量温度,并将凝固过程记录的温度数据画成了凝固图像,如图15所示。

(1)从图像中可以看出盐水凝固过程用时_______min。

(2)盐水的凝固点为_________℃。

实验验证了小明的猜想,因为与水相比,盐水的凝固点比较________(选填“高”或“低”)。

答案:10;-2;低

5、小红同学用如图16甲所示的装置对冰加热,根据实验记录分别绘制了冰熔化时温度随时间变化的图像,如图16乙所示。

请你回答:

(1)图16乙中,段表示冰的熔化过程。

(2)从图16乙中可以得出,冰和水的比热容是的。

(选填“相同”或“不同”)

答案:BC、不同

6、在标准大气压下,某种物质熔化时温度和时间关系的图像如图所示,请根据图像判断:

(1)该物质在第4min到第9min这段时间内______(选填“吸收”或“不吸收”)热量;

(2)温度为50℃时,该物质处于________态(选填“固”或“液”);

(3)该物质的熔点与表一中的熔点相同。

答案:吸热、液、海波

7、(16海淀一模)小华在探究冰的熔化规律时,记录的实验数据如下表所示。

请回答下列问题。

(1)根据表中的实验数据可知冰是______。

(选填“晶体”或“非晶体”

)

(2)在探究冰的熔化实验中,使用的加热装置的单位时间内供热量始终相同,小华发现在0~2min 期间温度计的示数由-6℃升高到-2℃,10~12min 期间温度计的示数由1℃升高到3℃,在这两个时段中加热的时长都是2min ,但温度计示数变化的情况却不相同,造成该现象的主要原因是_________。

(选填选项前的字母) A .冰熔化成水后发生的汽化现象使水的质量减少 B .冰熔化成水后发生的汽化现象使水吸收了一些热量 C .冰完全熔化成水后体积减小 D .冰和水的比热容不同 答案:(1)晶体(2)D

8、(16通州一模)图13所示的是某晶体熔化时温度随时间变化的图像,根据图像可知:

(1)该晶体的熔点是 ℃;

(2)该晶体熔化过程持续的时间是 min ;

(3)该晶体在B 点的内能 A 点的内能。

(选填“大于”、“等于”或“小于”) 答案:80、8、大于

9、(16石景山二模)小明利用如图19甲所示装置探究冰熔化的特点,他每隔相同时间记录一次温度计的示数,并观察物质的状态。

请回答下列问题:

(1)应选用颗粒(选填“较大”或“较小”)的冰块做实验。

(2)图19乙是他根据记录的数据绘制的“温度随时间变化关系”图像。

由图像可知:冰属于(选填“晶体”或“

非晶体”);

判断的依据是。

(3)图乙中第3min 时,物质处于态。

(4)图乙中,物质在A 时具有的内能

(选填“大于”、“小于”或“等于”)在B 时的内能。

加热时间/min

0 1 2 3[来 4 5 6 7 8 9 10 11 12 温度/℃

-6

-4

-2

1

2

3

答案:(1)较小(2)晶体、冰有固定的熔点、固、小于

10、(16房山二模)用如图20甲的实验装置探究“冰熔化时温度的变化规律”。

(1)设计实验时,小明选择水浴法给试管中的冰加热,这样做的目的是。

试管在水中的深度要适当,由图可知“适当”的含义是:。

(2)冰熔化过程中温度始终不变,可以判断冰是(选填“晶体”或“非晶体”)

(3)从图乙发现:0~t1与t5~t6两段时间相等,升高的温度却不同,请根据所学知识可以判断冰和水的不同。

答案:使试管中的冰受热均匀、时试管中装有晶体的部分完全浸没在水中,试管不接触杯底、晶体、比热容。