对联领字和领字的使用

- 格式:docx

- 大小:10.56 KB

- 文档页数:4

对联常用术语什么叫绝对?绝对又称为片玉。

对联中所谓的“绝对”一般有两重意思:一、指对联的技巧、用词之高妙达到空前绝后,甚人叹绝。

二、因联句奇巧、新颖、难度大而长时间无人对出的出句,常被称为绝对或片玉。

如:明月照纱窗,个个孔明逐格亮(谐音镶嵌复姓人名:诸葛亮,字孔明。

)30.什么叫合壁?或称“双壁”,指将“绝对”即“片玉”之联对上。

各位朋友谁如果能将一个或多个片玉给它合璧了,你在楹联界也就大名鼎鼎了!31.对联中重复用字有什么规则?如果上联(或出句)重复使用某个字时,下联(或对句)必须在相同位置重复使用另外一个字。

例:春风吹来春气象,好曲奏出好风光(上联重复“春”,下联在相同位置重复“好”)。

32.什么叫叠字、连珠?叠字、连珠是指对联里重复用字。

例:风风雨雨为人民终身奋斗,山山水水留足迹风范长存(“风、雨,山、水”称之为叠字或连珠)。

33.什么叫意节?意节是指对联中词语的意义单位。

如:天地/低昂/龙虎/气,雌雄/争战/帝王/才。

(各意节用斜线隔开)34.什么叫对联的意境?简而言之,意境就是一种情景交融的诗意空间;是文艺作品中所描绘的客观图景与所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。

具有虚实相生、意与境谐、深邃幽远的审美特征,能使读者产生想象和联想,如身入其境,在思想情感上受到感染。

意境也称境界,是中国独有的一个诗学和美学术语。

35.什么叫句眼?句眼是指一句诗、词、曲、赋、联中的最精当的,起到画龙点睛,盘活意境的字。

36.什么叫领字?对联长句,尤其长联长句中用以引领下文的字词,一般可以点断,字数在1—3之间;原为从词曲中使用的。

如:此处有清风朗月,其人如劲柏苍松。

(按古韵,柏,入声)“此处有”和“其人如”即为领字。

37.什么叫四声?汉语读音四个层次的声调读法,有“古韵”与“今声”两种分法,四声与平仄关系密切,平仄包括了四声。

38.何为今音?所谓今音,就是现代标准汉语(普通话)中的发音,即现代普通话的“阴平、阳平、上声、去声”(又作第一、二、三、四声)四个声调读法为今音,它有一二三四声和轻声。

楹联知识--对联领字和领字的使用领字的概念领字,是指在一个联句里面起到统领作用的字(词)。

什么叫统令作用呢?对联中,常有一些自对的句子,如:清风朗月、劲柏苍松,这些自对的句子,可以单独使用,但当它们要用到结构比较复杂的联句里面的时候,就需要有一个引领,比如说,刚才的两个自对句放在一起要成为一幅对联,难免有点牵强,但可以这样处理:此处有清风朗月,其人如劲柏苍松。

(按古韵,柏,入声)这样就把景物与人物(人品)联系在一起,而"此处有"和"其人如"就被称为领字了。

领字的来源对联最早从诗来,从赋咏来--这里要说明一点,对联的起源之争是一些专门研究这方面的人长期纠缠不清的课题,我们不必作这类对我们无甚帮助的争论。

早期的作品(如宋代)有很明显的骈赋痕迹,大量使用虚词,也就是"之乎者也"类的,到了明朝,便大量的转入与律诗句式相仿的五七言句,清朝时期,长联的数量开始多了起来,对联的形式和手法也逐步走向多元化和广容性了。

而领字的最早普遍使用,是在元曲里面。

元曲又称词余,其发展是来源于词,但随便翻一翻元曲,你会发现,除了一些很短的小令彼此间是相同之外,大部分同曲牌的作品,其字数都会是不一样的,这与词的字数有比较严格的规定有所不同,为什么有这样的不同呢?这是领字的存在产生的影响。

而对联由骈赋得四、八言联,自诗得五七言联,因词得长短句,在继续发展的时候,就把领字也融到自身的应用上面去了。

还有一些联句,在语气上极口语化,这也和戏曲入联关系密切。

有心欲更详细了解领字的联友,可以查找一下元曲的资料看看,当然,元曲也并非首首都有领字的(很熟识的马致远《天净沙·秋思》就不带领字),这就要大家加以分析和判别了。

领字的运用领字在联句中的运用没有一个量的规定和标准,大观楼长联中:"看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素",一个"看"字便引领以下的四句,又"趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓",这里有两处带领字,"趁"字,领"蟹屿螺洲","梳裹就"三字,领"风鬟雾鬓",后面的"更蘋天苇地,点缀些翠羽丹霞",其用法一致。

对联写作中的常见错误一、对而不联上下联或上下联各自内容之间,所述事物互不相关,缺乏必然的联系,貌合而神离,各自孤立存在,难以表达完整的主题。

二、合掌上下联内容重复,或上下联各元素内容重复,出句和对句仅是文学形式上的词性相对,其内容实为一物,不是相对,而是类同。

三、玩技巧不重内容,一味在创作手法上玩弄技巧,联语毫无实质性的内涵,意境苍白,追赶时髦。

四、落入俗套内容上毫无新生意,把古人或前人用滥了的句意又从故纸堆中捡回来,老调重谈。

五、粗制滥造匆匆作对,求快不求精,求量不求质,联语粗糙,不堪推敲。

六、古今音混用在同一联中混用古今音。

七、生造硬拼在用字遣词上生拼硬凑,甚至自己造字、造词,以至言语生硬,令人费解。

甚至词不达意。

八、文白兼半前半句是古语,后半句却用白话,甚至是当今时髦通俗语言,至使联句不伦不类,令人啼笑皆非。

九、浮华以浮华词语入联,看似华丽,实则华而不实,内容空洞虚浮。

十、冷僻以冷僻字入联,除了自己明白,谁也不知所云。

十一、俗气联语庸俗低极、不堪入目。

十二、刻意雕琢联语欠自然,通篇斧凿之痕,读来拗口费解。

十三、为对而对无意境,对句被出句字词牵着鼻子走,见到“天”就在“地字”上折腾,见了“云”就在“雨”字上转圈,也不管是否需要,思维放不开。

十四、刻意造雷为了设置机关,而不顾内容,也不管是否自然合适,硬生生地绑上一个地雷,且不说其他,光要明白此雷就要让大脑死活靠上去,何其痛苦!十五、无律完全不讲联律,只求字数、词性、句意相对,连句脚平仄都不要。

十六、欠工整一副对联,基本上能做到字数相等,句式相仿,但在平仄上常有不谐,词性上尤其是虚词的使用上常有不相同的现象。

十七、头重脚轻在句式的选择上头重脚轻,长句在前,短句在后,使整个联句形式上失衡。

十八、画蛇添足句意本已表达完整,却又节外生枝、画蛇添足。

十九、强弱失当上下联在内容如言事范围、思想深浅、抽象具象、感情浓淡上强弱大小相对失当。

二十、夸大其词作品与所题对象名实不附,夸大其词,无限吹捧,芝麻说成西瓜。

对联领字和领字的使用领字的概念领字,是指在一个联句里面起到统领作用的字(词)。

什么叫统令作用呢?中,常有一些自对的句子,如:清风朗月、劲柏苍松,这些自对的句子,可以单独使用,但当它们要用到结构比较复杂的联句里面的时候,就需要有一个引领,比如说,刚才的两个自对句放在一起要成为一幅对联,难免有点牵强,但可以这样处理:此处有清风朗月,其人如劲柏苍松。

(按古韵,柏,入声)这样就把景物与人物(人品)联系在一起,而"此处有"和"其人如"就被称为领字了。

领字的来源对联最早从诗来,从赋咏来--这里要说明一点,对联的起源之争是一些专门研究这方面的人长期纠缠不清的课题,我们不必作这类对我们无甚帮助的争论。

早期的作品(如宋代)有很明显的骈赋痕迹,大量使用虚词,也就是"之乎者也"类的,到了明朝,便大量的转入与律诗句式相仿的五七言句,清朝时期,长联的数量开始多了起来,对联的形式和手法也逐步走向多元化和广容性了。

而领字的最早普遍使用,是在元曲里面。

元曲又称词余,其发展是来源于词,但随便翻一翻元曲,你会发现,除了一些很短的小令彼此间是相同之外,大部分同曲牌的作品,其字数都会是不一样的,这与词的字数有比较严格的规定有所不同,为什么有这样的不同呢?这是领字的存在产生的影响。

而对联由骈赋得四、八言联,自诗得五七言联,因词得长短句,在继续发展的时候,就把领字也融到自身的应用上面去了。

还有一些联句,在语气上极口语化,这也和戏曲入联关系密切。

有心欲更详细了解领字的联友,可以查找一下元曲的资料看看,当然,元曲也并非首首都有领字的(很熟识的马致远《天净沙·秋思》就不带领字),这就要大家加以分析和判别了。

领字的运用领字在联句中的运用没有一个量的规定和标准,大观楼长联中:"看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素",一个"看"字便引领以下的四句,又"趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓",这里有两处带领字,"趁"字,领"蟹屿螺洲","梳裹就"三字,领"风鬟雾鬓",后面的"更蘋天苇地,点缀些翠羽丹霞",其用法一致。

对联领字和领字的使用御赐金牙领字的概念领字,是指在一个联句里面起到统领作用的字(词)。

什么叫统令作用呢?对联中,常有一些自对的句子,如:清风朗月、劲柏苍松,这些自对的句子,可以单独使用,但当它们要用到结构比较复杂的联句里面的时候,就需要有一个引领,比如说,刚才的两个自对句放在一起要成为一幅对联,难免有点牵强,但可以这样处理:此处有清风朗月,其人如劲柏苍松。

(按古韵,柏,入声)这样就把景物与人物(人品)联系在一起,而"此处有"和"其人如"就被称为领字了。

领字的来源对联最早从诗来,从赋咏来--这里要说明一点,对联的起源之争是一些专门研究这方面的人长期纠缠不清的课题,我们不必作这类对我们无甚帮助的争论。

早期的作品(如宋代)有很明显的骈赋痕迹,大量使用虚词,也就是"之乎者也"类的,到了明朝,便大量的转入与律诗句式相仿的五七言句,清朝时期,长联的数量开始多了起来,对联的形式和手法也逐步走向多元化和广容性了。

而领字的最早普遍使用,是在元曲里面。

元曲又称词余,其发展是来源于词,但随便翻一翻元曲,你会发现,除了一些很短的小令彼此间是相同之外,大部分同曲牌的作品,其字数都会是不一样的,这与词的字数有比较严格的规定有所不同,为什么有这样的不同呢?这是领字的存在产生的影响。

而对联由骈赋得四、八言联,自诗得五七言联,因词得长短句,在继续发展的时候,就把领字也融到自身的应用上面去了。

还有一些联句,在语气上极口语化,这也和戏曲入联关系密切。

有心欲更详细了解领字的联友,可以查找一下元曲的资料看看,当然,元曲也并非首首都有领字的(很熟识的马致远《天净沙·秋思》就不带领字),这就要大家加以分析和判别了。

领字的运用领字在联句中的运用没有一个量的规定和标准,大观楼长联中:"看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素",一个"看"字便引领以下的四句,又"趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓",这里有两处带领字,"趁"字,领"蟹屿螺洲","梳裹就"三字,领"风鬟雾鬓",后面的"更蘋天苇地,点缀些翠羽丹霞",其用法一致。

对联“领字”初探对联中的领字,是一个值得重视的部件。

领字不仅具有统领的作用,而且也是联语之间的桥梁和纽带,是一种绝好的添情增色剂,可以为联语增添情趣,增加色彩。

使联语更加舒畅、生动,更具魅力。

现就有关领字的几个方面的问题谈谈自己粗浅的意见,诚望联友和专家指教。

一、领宇的界定什么是领字,应该怎样界定领字?《中国对联大辞典》“领字”条云:“词曲和对联中,在句前有统领作用的字。

对联领字是词曲领字的发展,其平仄要求一般不严。

”陆伟廉先生在《对联经》中,为领字下了这样一个定义:“领字为添加于一组自对句前头,但其本身并不参加自对之词字或短语,其数目一般为1—3个,偶为4个。

”“领字的作用,在于引起其后的一些自对句的铺排。

”上述两个关于领字的定义指出“在句前”,“自对句前头”这一条很重要。

领字的位置一定在句前而不是在句中,这是界定领字的一条标准。

沈祥龙《约斋词话》把姜白石词“庾郎先自吟愁赋,凄凄更闻私语”,二句中的“先自”和“更闻”认为是句中虚字(即领字),词论界认为这是错误的。

李先鸿先生在《对联学基础》中提出领字,“它可居句子首,也可居联文中”的论点,并举例说明之:“岁老未因山难跋,耳聪常听水细歌。

(李先鸿先生联)”“千古名胜又重新,是谁润色江山,应追思屈子文章,贾生才调;四面峰烟都扫尽,到此安排樽酒,好携来洞庭秋月,衡岳春云。

(长沙天云阁何云樵联)”在上述两联中,李先生把“未因”、“常听”、“又”、“都”,也看作是领字,这显然是错误的。

界定领字,还有一条标准,就是把领字去掉,其联文的主要内不变。

以昆明大观楼长联为例,如果我们把联中的领字去掉,再读联文,其主要内容并无变化。

用这个办法,很容易把领字这个部件识别出来。

二、领字的由来词中的领字,一开始称之为虚字。

《词源》中有这样一段话:“词与诗不同,词之句语,有二字、三字、四字至六字,七八字者,若堆叠实字,读且不通,合用虚字呼唤。

”到了清代,在词论著作中把这种虚字称为领字。

对联“领字”初探对联中的领字,是一个值得重视的部件。

领字不仅具有统领的作用,而且她也是联语之间的桥梁和纽带。

是一种绝好的添情增色剂,可以为联语增添情趣,增加色彩。

使联语更加舒畅、生动,更具魅力。

现就有关领字的九个方面,谈谈自己粗浅的意见,诚望联友和专家指教。

一、领字的界定什么是领字,应该怎样界定领字?《中国对联大辞典》“领字”条云:“词曲和对联中,在句前有统领作用的字。

对联领字是词曲领字的发展,其平仄要求一般不严。

”陆伟廉先生在《对联经》中,为领字下了这样一个定义:“领字为添加于一组自对句前头,但其本身并不参加自对之词字或短语,其数目一般为1—3个,偶为4个。

”“领字的作用, 在于引起其后的一些自对句的铺排。

”上述两个关于领字的定义指出:“在句前”,“自对句前头”。

这一条很重要。

领字的位置一定在句前而不是在句中,这是界定领字的一条标准。

沈祥龙《约斋词话》把姜白石词“庾郎先自吟愁赋,凄凄更闻私语”,二句中的“先自”和“更闻”认为是句中虚字(即领字),词论界认为这是错误的。

李先鸿先生在《对联学基础》中提出领字,“它可居句子首,也可居联文中”的论点,并举例说明之。

岁老未因山难跋,耳聪常听水细歌。

(李先鸿先生联)千古名胜又重新,是谁润色江山,应追思屈子文章,贾生才调;四面峰烟都扫尽,到此安排樽酒,好携来洞庭秋月,衡岳春云。

(长沙天云阁何云樵联)在上述两联中,李先生把“未因”、“常听”、“又”、“都”,也看作是领字,这显然是错误的。

界定领字,还有一条标准,就是把领字去掉,其联文的主要内容不变。

下面以昆明大观楼长联为例加以说明(着重号上为领字)。

五百里滇池,奔来眼底。

披襟岸帻,喜茫茫空阔无边!看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素,高人韵士,何妨选胜登临。

趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓,更萍天苇地,点缀些翠羽丹霞。

莫孤负四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳;数千年往事,注到心头。

把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊,伟烈丰功,费尽移山心力。

对联的特点与写作对联,就是通常所说的对子,又叫联语,联句。

有题刻在壁柱上的,也有仅传于书本和口头的。

对联是我国的特产。

它历史悠久,流传广泛,雅俗共赏,是体制短小、文字精练的一种文学形式。

可谓数千年中国传统文化的结晶,有着极高的审美价值。

但由于许多原因,同今人大多对于格律诗不求甚解一样,对于对联也一知半解。

笔者大约职业病之故,于是忍不住说点儿闲话,以求教于方家。

对联的特点对联的特点,刘勰的在讲对偶的《文心雕龙·丽辞》里提出“句句相衔”,“字字相丽”;刘知几的《史通·叙事篇》说要:“编字不织,捶句皆双,修短取均,奇偶相配。

”对联是单独使用的对仗句,其特点就表现在上下两句之间。

一、出句和对句字数相等对联常见的上下各一句,字数可四、三、二字,也可五、六、七字。

三句以上,而每句字数较多,可称长联。

对联不论长短,上下联的字数必须是相等的,这是对联的起码要求。

如果不是故意空出某字的位置以达到某种修辞效果,无一例外。

笔者近年来在不少单位大门上看到把一句话分写在大门两边,字数相差两三个,说是对联,真是笑煞人。

而且,对联的每一联内容、上下联之间、尤其是其中对应的地方,不用重复的字。

二、出句与对句内容相关对联的出句与对句不是孤立的,在内容上相联、相关,语意连贯。

只有语意连贯,才能浑成一体。

有的对联,有明显的拼凑痕迹,甚至同一联的字也彼此孤立,互不相干,读起来费解,就是在这上头出了毛病。

上下联内容相关又有正对、反对、串对之分。

正对,指出句与对句在意思上并列,从不同的角度表现主题,互相补充。

例如《安徽合肥包公祠联》(佚名):照耀千秋,念当时铁面冰心建谠言,不希后福;闻风百世,至今日妇人孺子颂清官,只有先生。

评包公,评得热情,评得冷静,颂而不媚,文字平稳,无耸人听闻之笔,却传达出广大民众的共同心声。

反对,指上下联在内容上一正一反,相互映衬。

如《岳坟前铁槛对联》(清·松江女史):青山有幸埋忠骨;白铁无辜铸佞臣。

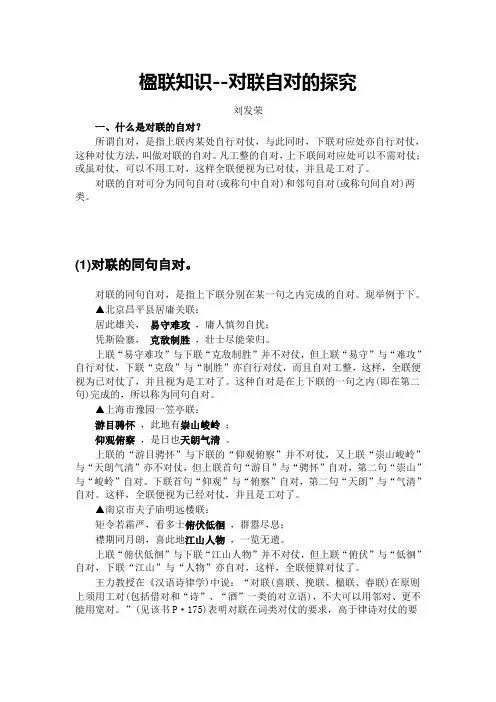

楹联知识--对联自对的探究刘发荣一、什么是对联的自对?所谓自对,是指上联内某处自行对仗,与此同时,下联对应处亦自行对仗,这种对仗方法,叫做对联的自对。

凡工整的自对,上下联间对应处可以不需对仗;或虽对仗,可以不用工对,这样全联便视为已对仗,并且是工对了。

对联的自对可分为同句自对(或称句中自对)和邻句自对(或称句间自对)两类。

(1)对联的同句自对。

对联的同句自对,是指上下联分别在某一句之内完成的自对。

现举例于下。

▲北京昌平县居庸关联:居此雄关,易守难攻,庸人慎勿自扰;凭斯险寨,克敌制胜,壮士尽能荣归。

上联“易守难攻”与下联“克敌制胜”并不对仗,但上联“易守”与“难攻”自行对仗,下联“克敌”与“制胜”亦自行对仗,而且自对工整,这样,全联便视为已对仗了,并且视为是工对了。

这种自对是在上下联的一句之内(即在第二句)完成的,所以称为同句自对。

▲上海市豫园一笠亭联:游目骋怀,此地有崇山峻岭;仰观俯察,是日也天朗气清。

上联的“游目骋怀”与下联的“仰观俯察”并不对仗,又上联“崇山峻岭”与“天朗气清”亦不对仗,但上联首句“游目”与“骋怀”自对,第二句“崇山”与“峻岭”自对。

下联首句“仰观”与“俯察”自对,第二句“天朗”与“气清”自对。

这样,全联便视为已经对仗,并且是工对了。

▲南京市夫子庙明远楼联:矩令若霜严,看多士俯伏低徊,群嚣尽息;襟期同月朗,喜此地江山人物,一览无遗。

上联“俯伏低徊”与下联“江山人物”并不对仗,但上联“俯伏”与“低徊”自对,下联“江山”与“人物”亦自对,这样,全联便算对仗了。

王力教授在《汉语诗律学)中说:“对联(喜联、挽联、楹联、春联)在原则上须用工对(包括借对和“诗”、“酒”一类的对立语),不大可以用邻对、更不能用宽对。

”(见该书P·175)表明对联在词类对仗的要求,高于律诗对仗的要求。

所以,有时即使上下联之间已经对仗,只是不太工整,作者为了求工,亦常采用自对方法,以作补救。

现举例如下。

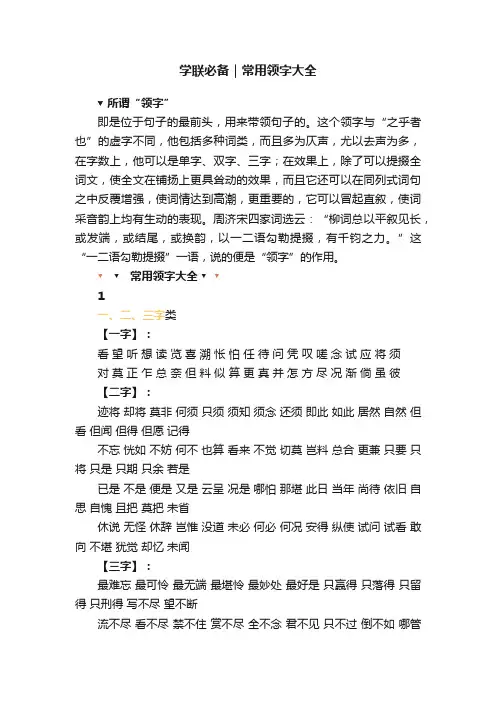

学联必备|常用领字大全▾所谓“领字”即是位于句子的最前头,用来带领句子的。

这个领字与“之乎者也”的虚字不同,他包括多种词类,而且多为仄声,尤以去声为多,在字数上,他可以是单字、双字、三字;在效果上,除了可以提掇全词文,使全文在铺扬上更具耸动的效果,而且它还可以在同列式词句之中反覆增强,使词情达到高潮,更重要的,它可以冒起直叙,使词采音韵上均有生动的表现。

周济宋四家词选云:“柳词总以平叙见长,或发端,或结尾,或换韵,以一二语勾勒提掇,有千钧之力。

”这“一二语勾勒提掇”一语,说的便是“领字”的作用。

▾▾常用领字大全▾▾1一、二、三字类【一字】:看望听想读览喜溯怅怕任待问凭叹嗟念试应将须对莫正乍总奈但料似算更真并怎方尽况渐倘虽彼【二字】:迹将却将莫非何须只须须知须念还须即此如此居然自然但看但闻但得但愿记得不忘恍如不妨何不也算看来不觉切莫岂料总合更兼只要只将只是只期只余若是已是不是便是又是云呈况是哪怕那堪此日当年尚待依旧自思自愧且把莫把未省休说无怪休辞岂惟没道未必何必何况安得纵使试问试看敢向不堪犹觉却忆未闻【三字】:最难忘最可怜最无端最堪怜最妙处最好是只赢得只落得只留得只刑得写不尽望不断流不尽看不尽禁不住赏不尽全不念君不见只不过倒不如哪管他休沦他谁管它且任我才领得好领取莫辜负都付与且探寻且看那请看那放眼看扰想见犹剩得犹记得再休提再休说再休管无怪乎又还是又何妨无非是又谁料又准知又添得又何必又奚必更能消消受得更何须何须问况更有更有些应有些正有待待他年看今日回溯那更忆及忆几番听几番怎脱去怎抛却怎识得便怎地岂徒览切莫要说什么皆因是可直作看破那还须要未曾闻唯此地都幻作尽收归焉能免要争个安排着才觉出有多少休忘却2领字的平仄问题领字一般是由一至三字组成、可将一个乃至几个联句置于其统管之下、具有承启作用的语言成分。

领字为一个字的叫一字领,为两个字的叫二字领,为三个字的叫三字领。

领字与其所统管的联句都不分开,但其后一般都须作节奏性停顿。

对联的十二种写作技巧、基础知识及其补充对联的十二种写作技巧、基础知识及其补充一、对联的十二种写作技巧1、比喻法比喻法。

如:勤是摇钱树==俭为聚宝盆福如东海长流水===寿比南山不老松书山有路勤为径===学海无涯苦作舟过去曾有人写了一联讽刺大堂六部:刑户吏礼工兵,大堂六部;马牛羊鸡犬豕,小畜一家。

2、、夸张法通过事物进行扩大或缩小形象的描述,借以突出描写对象的主要方面和本质特点。

如:声驱千骑疾==气卷万山来铁汉三杯软脚===金刚一盏摇头3、衬托法衬托法,就是为了使事物的特色突出,用另一些事物放在一起来陪衬或对照。

如:四面荷花三面柳===一城春色半城湖。

(济南大明湖联)今尚祀虞,东汉已无高后庙=斯真霸越,西施羞上范家船4、、对比法心清水浊==山矮人高。

野心家祸国殃民,生不如死===革命者忠心亦胆,死而犹生。

5、反对法反对,是上下两联,一正一反,意思互相映衬。

愿闻老子再骑牛6、正对法正对的上下两联,角度不同,意思是互相补充的。

例如:山势巍峨,翮鸟不能越过;崖壁峻峭,飞猿亦苦攀登。

上下两联都是讲摩天岭的高峻。

上联极言其高,下联极言其峻。

两联的意思是互为补充的。

7、自对法自对,又称“句中自对”或“当句对”,指对联中的字词句,不仅上下联相对仗,而且上联自身之中和下联自身之中(即所谓句中)也存在对仗。

这就使对联更加工稳,更增添了对衬美。

当然,有句中自对,则上下联之间的对仗,一般就要求得宽松些。

如:闲云野鹤翩翩去万水千山得得来其中,“闲云”与“野鹤”“万水”与“千山”,自对颇工,但上下联之间,对仗就宽些。

8、、串对法串对又叫流水对,意思是顺连,分别独立出来都没有意义。

如长沙岳麓山联:直登云麓三千丈==来看长沙百万家。

“登”是为了“看”,“看”是“登”的目的。

这副对联不过是一句话分成两句说,还有四川白马关庞靖侯祠联:明知落凤存先帝===甘让卧龙作老臣。

这副对联上联写庞统的牺牲精神,下联交代牺牲的动机。

也是一副很好的串对。

一、对联是什么?先说一个民间故事,苏轼的妹妹苏小妹跟年轻才子秦观新婚之夜,苏小妹出了三个题目考新郎官,答对了才能进洞房。

第三道题是一句话:“闭门推出窗前月”,原来是要秦少游对对子。

秦少游一下对不出来,在新房门外直着急。

苏东坡见到,为解好友兼妹夫的难题,随手捡起了一块石子,扔进水池里。

秦少游恍然大悟,答了一句:“投石冲开水底天”。

这时,新房门大开,秦少游美滋滋地走进了洞房。

闭门推出窗前月;投石冲开水底天。

这就是对联。

【对联】:是中国除诗词歌赋曲文之外的一种独立的文学体裁,用两行文字上下对举,共同表述一个主题。

因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱,又称楹联。

俗称对对子。

2005年,中国国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。

从上例看出:对联分为两句话:【上联】:对联中处于上面(或前面)的那行字,又叫出句、上比。

如上例的“闭门推出窗前月”。

【下联】:对联中处于下面(或后面)的那行字,又叫对句、下比。

如上例的“投石冲开水底天”。

二、对联的起源:(一)、关于对联的起源时间:这个问题,目前没有统一的结论。

主要的说法有几种:1、周代说:清代《燕京时岁记》上说:“春联者,即桃符也。

”“桃符”,周代起悬挂在大门两旁的长方形桃木板。

据《后汉书·礼仪志》说,“正月一日,造桃符著户,名仙木,百鬼所畏。

”神荼(shēn shū)、郁垒(yù lǜ):民间传说中两位神将,只要发现害人的恶鬼,就用芒苇编成的网子去捆住他们,并丢去喂老虎。

所以把二神贴在门口,有镇鬼驱邪的意义。

愚意以为,桃符只是两个神仙的名字,并非对偶,更不是真正意义上的对联。

但是,贴桃符的习俗,为对联特别是春联的出现,奠定了民间习俗基础。

2、唐代说:《江州义门陈氏家谱》载有唐僖宗书赐江州义门陈氏宗祠,据说至今尚存:九重天上旌书贵;千古人间义字香。

这副倒是真的对联,对联六要素(又叫六相)俱全。

除此之外,还有一些地方志也有唐代楹联的记载。

3、五代十国说:《宋史·蜀世家》有如下记载:“孟昶每岁除,命学士为词,置寝门左右。

对联创作的基本知识创作法则:工、稳、贴、切、新、奇。

工工,首先是指工整。

一副对联,应做到字数相等,词性相同,音韵相谐,句式相仿。

就是说,要完全合乎或基本合乎对联的特点和规律。

工整,是写对联最基本的要求。

古人(或者说前人)作对,是很讲究‚工‛的。

清代以前联书,选联都比较严,几乎没有不工的。

民国时期的联书,如胡君复的《古今联语汇选》各集所收之联,也都选得很认真。

当然,也有些书选得随便一些。

近年的联书中,确有一些是不够严谨的,尤其所选入的新对联,若干不工整的对子,也‚登堂入室‛,以致人们对新对联的创作产生疑虑。

究其原因有两个方面,一是作者本身缺乏严肃的创作态度,二是编选者没有逐联推敲,东抄西摘,凑成一本就算大功告成,便一误己再误人了。

我以为后者责任更大些,如果按‚虽少而精,宁少勿滥‛的原则办事,那些十分不工整的‚对联‛便会永无出头之日,那将是联坛的幸事。

这里,不想举例了,只是提醒读者:莫以为印成铅字的都是好对联,都是‚范文‛。

工,还有‚精巧凝练‛的意思。

我大致估算过,七言以下的对联,能占到对联总数的一半以上,九十字以上长联,还不及百分之一。

它以有限的数字,表达无穷的、丰富的思想、感情和意象,在构思、布局、用字、遣词、造句等方面,达到精巧和凝练。

不懂得惜墨如金,是对联不工的一个毛病。

1986年全国‚慰问前线,缅怀英烈‛征联活动,初评入选的对联中,也还有这样‚不精‛的对联,试举两例:编号‚283‛联:山美水美,山水美,哪有英雄心灵美日高月高,日月高,何及战士风格高评委们认为‚山水美‛、‚日月高‛是多余的巧意,应变为:山美水美,哪有英雄心灵美日高月高,何及战土风格高编号‚272‛联:边关御寇,火中屡建千秋功业大地迎春,天下同歌一代英雄评委们认为‚火中‛、‚天下‛为赘语,不如删去成为‚四六‛句式更为凝练:边关御寇,屡建千秋功业大地迎春,同歌一代英雄当然,经过‚阑尾切除术‛的对联,不可能再得一、二等奖了,得纪念奖可以,因为作品毕竟还可以‚救药‛,否则,评委们连议都不必议了。

对联领字和领字的使用

领字的概念领字,是指在一个联句里面起到统领作用的字(词)。

什么叫统令作用呢?对联中,常有一些自对的句子,如:清风朗月、劲柏苍松,这些自对的句子,可以单独使用,但当它们要用到结构比较复杂的联句里面的时候,就需要有一个引领,比如说,刚才的两个自对句放在一起要成为一幅对联,难免有点牵强,但可以这样处理:此处有清风朗月,其人如劲柏苍松。

(按古韵,柏,入声)这样就把景物与人物(人品)联系在一起,而"此处有"和"其人如"就被称为领字了。

领字的来源对联最早从诗来,从赋咏来--这里要说明一点,对联的起源之争是一些专门研究这方面的人长期纠缠不清的课题,我们不必作这类对我们无甚帮助的争论。

早期的作品(如宋代)有很明显的骈赋痕迹,大量使用虚词,也就是"之乎者也"类的,到了明朝,便大量的转入与律诗句式相仿的五七言句,清朝时期,长联的数量开始多了起来,对联的形式和手法也逐步走向多元化和广容性了。

而领字的最早普遍使用,是在元曲里面。

元曲又称词余,其发展是来源于词,但随便翻一翻元曲,你会发现,除了一些很短的小令彼此间是相同之外,大部分同曲牌的作品,其字数都会是不一样的,这与词的字数有比较严格的规定有所不同,

为什么有这样的不同呢?这是领字的存在产生的影响。

而对联由骈赋得四、八言联,自诗得五七言联,因词得长短句,在继续发展的时候,就把领字也融到自身的应用上面去了。

还有一些联句,在语气上极口语化,这也和戏曲入联关系密切。

有心欲更详细了解领字的联友,可以查找一下元曲的资料看看,当然,元曲也并非首首都有领字的(很熟识的马致远《天净沙·秋思》就不带领字),这就要大家加以分析和判别了。

领字的运用领字在联句中的运用没有一个量的规定和标准,大观楼长联中:"看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素",一个"看"字便引领以下的四句,又"趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓",这里有两处带领字,"趁"字,领"蟹屿螺洲","梳裹就"三字,领"风鬟雾鬓",后面的"更蘋天苇地,点缀些翠羽丹霞",其用法一致。

于是,我们可以下一个结论,领字的多寡,是要结合联句本身的要求来定的,这个要求,主要是来自句式变化的考虑,这里不便展开太多的讨论,以免冲淡了主题。

长联中的领字起到引领承接的作用而大量被使用,那么,在短联中有没有这样的体现呢?可以说,领字在短联中的应用比例比较少,但也不能否认其存在,之前我撰的一个例子,是在一古联的基础上稍作更改而来的。

领字的使用要求领字有什么使用要求呢?有人认为,领字必须是虚的,也就是刚才说的"莫辜负"、"都付与"这一类的,才能称作领

字。

我对此观点持不同意见。

我的理由是,领字的作用就是要牵领下文,以下文作为主体,领字是辅助性质的,能认同这一点的话,实词虚义的也能成为领字,就如"三千年"、"一万种",看上去全都是确切的数字,但只要不是专门要挑刺的都知道,三千年是一个概指,一万种更是一个夸张手法,它们都是为突出下文服务的。

不过,要指出的是,在长联里面使用实词虚用的手法,会比在短句里面使用要困难得多,所以实词虚用,要注意用得其所。

领字与声律的关系当一个联句引入领字之后,我们便不能再对联句用诗律的句式来要求。

比方说,大观楼长联的"看东骧神骏"若用五言律句来衡量的话,显然就是破律的了。

所以尽管有很多的作品在引入领字之后依然因为注重声律而尽量做到与律句句式吻合,但在联律上并没有严格的要求,我甚至喜欢以运用领字来突破千篇一律的常用句式,当然了,这是我个人的喜好,不强加于人。

领字在对仗上面也比较宽松,在对应位置上的声律要求也被列为可不予计算,究其根源,就是因为领字虽然在联句中起到的作用不少,但它始终是为了给主体服务,为了明确它在句中的主次地位,有意地忽略它的声律、对仗要求,也就是我在另一篇文章里面提及的,

模糊辅助物,突出主体了。