肺癌呼吸内镜介入治疗

- 格式:pdf

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:65

呼吸介入治疗是什么意思呼吸介入治疗是一种重要的医学过程,用于改善或恢复呼吸系统的功能。

这种治疗方法涉及到介入性的程序,旨在解决各种呼吸系统问题,从呼吸道疾病到肺部疾病,甚至严重的呼吸衰竭。

本文将深入探讨呼吸介入治疗的含义、适用领域以及其在改善患者健康方面的重要性。

一、呼吸介入治疗的详细探讨呼吸介入治疗作为一项专业的医学干预方法,旨在解决各种与呼吸系统有关的问题。

它涵盖了多个应用领域,包括诊断、治疗、缓解症状和结构修复。

以下是呼吸介入治疗的详细探讨:1.诊断支气管镜检查:支气管镜检查是一种通过支气管镜(一种灵活的内窥镜)进入气道,以直接观察气道内部情况的方法。

这一过程通常在专门的支气管镜室内进行,患者可以在局部麻醉或全麻下接受检查。

支气管镜检查可用于诊断和评估多种呼吸系统问题,如气道狭窄、肿瘤、感染和异物。

2.治疗(1)支气管扩张术:当气道狭窄导致呼吸困难时,支气管扩张术可用于扩张受影响的气道,从而改善通气。

这可以通过支气管镜引导下的球囊扩张或激光治疗来实现。

(2)肺动脉球囊扩张:肺动脉高压是一种严重的心血管问题,肺动脉球囊扩张是一种通过导管在肺动脉内扩张狭窄部位的治疗方法,以减轻心脏负荷和改善血流。

(3)肺容积减少手术:对于肺气肿患者,肺容积减少手术可通过去除部分受损肺组织,减少肺容积,从而减轻呼吸困难和提高肺功能。

3.缓解症状止血治疗:对于出血性疾病或创伤,呼吸介入治疗可以用于止血,防止或减轻出血的症状。

4.修复结构气道修复:呼吸介入治疗可以用于修复气道内的结构问题,如支气管狭窄或异常的气道结构。

这通常包括支气管扩张或支气管支架的应用。

二、呼吸介入治疗的适用领域呼吸介入治疗广泛应用于各种呼吸系统疾病和症状的处理,包括以下几个常见的适用领域:1.支气管和气道问题(1)支气管狭窄:支气管狭窄是指气道变窄或堵塞,导致呼吸困难。

呼吸介入治疗可以通过支气管扩张或支气管内支架的应用来扩张受影响的气道,从而改善通气和减轻症状。

呼吸内镜介入治疗简单介绍1. 引言呼吸内镜介入治疗是一种现代医学技术,通过内镜技术在呼吸道内进行疾病的诊断和治疗。

该技术主要应用于肺部疾病的诊断和治疗,如肺癌、肺部感染和肺脓肿等。

本文将简要介绍呼吸内镜介入治疗的原理、适应症、操作步骤和注意事项。

2. 技术原理呼吸内镜介入治疗主要依靠内镜技术,通过将柔软的内镜引入呼吸道进行观察和操作。

内镜可以通过口腔或鼻腔进入呼吸道,经过气管进入支气管和肺部。

通过内镜可以观察呼吸道的病变部位,并进行相关操作,如取材、止血、灌洗等。

3. 适应症呼吸内镜介入治疗适用于以下病症:•肺癌:通过内镜可以观察肺部肿瘤的位置、大小和形态,并进行活检以确诊肺癌。

•肺部感染:通过内镜可以观察肺部感染病灶的情况,并进行采样以确定病原体和进行抗菌治疗。

•肺脓肿:通过内镜可以引导引流管进入脓液积聚部位,进行脓液的引流和清洗。

4. 操作步骤呼吸内镜介入治疗的操作步骤如下:1.术前准备:包括术前检查、消毒和局部麻醉等。

2.内镜引入:将内镜经过口腔或鼻腔引入气管,经过导丝引导进入支气管和肺部。

3.观察和取样:通过内镜观察呼吸道病变部位,并进行活检或刷片采样等取材操作。

4.治疗操作:根据病情需要,在内镜引导下进行相关治疗操作,如肿瘤切割、止血或灌洗等。

5.术后处理:完成治疗操作后,将内镜取出,对患者进行观察和护理。

5. 注意事项在呼吸内镜介入治疗中,需要注意以下事项:•术前评估:患者应接受全面的术前评估,包括呼吸功能和心肺功能的评估,以确保手术的安全性。

•术中监测:手术过程中需要密切监测患者的生命体征,如心率、血压和血氧饱和度等。

•消毒和无菌操作:手术操作前需要进行严格的消毒和无菌操作,以防止感染。

•术后观察和护理:手术结束后,需要对患者进行观察和护理,密切关注患者的病情变化和并发症发生情况。

•定期随访:手术后患者需要进行定期随访,以评估治疗效果和检测复发情况。

6. 结论呼吸内镜介入治疗是一种安全有效的治疗方法,可以在内镜引导下对呼吸道疾病进行诊断和治疗。

◇药物治疗学◇摘要目的:评价气管镜下介入联合瘤体药物注射方法对于中央型非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer ,NSCLC )的有效性和安全性。

方法:符合试验入排标准的64名患者,对纳入试验的患者按照1∶1的比例随机分配试验组和对照组,分别给予支气管镜下介入及局部注射顺铂、重组人血管内皮抑素联合含铂双药化疗与单纯含铂双药化疗,比较两组的疗效以及安全性。

结果:与对照组相比,试验组患者Karnofsky 功能状态(karnofsky performance status ,KPS )评分、气促分级均得到明显改善(P <0.05)。

试验组的治疗总有效率为78.12%,对照组的总有效率为37.5%,两组间比较差异具有统计学意义(P <0.05),两组生存情况比较差异有统计学意义(P <0.05)。

结论:经支气管镜介入联合药物注射治疗中央型NSCLC 临床疗效显著,能有效改善临床症状,提高患者生存质量。

两组患者不良反应比较,无显著差异,值得推广应用。

关键词非小细胞肺癌;气管镜;介入治疗;药物注射中图分类号:R734.2文献标志码:A文章编号:1009-2501(2024)01-0076-06doi :10.12092/j.issn.1009-2501.2024.01.008在中国,肺癌的发病率和病死率位居首位,且每年呈上升趋势[1]。

中央型肺癌约占肺癌的3/4,患者因为肿瘤阻塞呼吸道,常出现呼吸困难、肺不张及阻塞性肺炎的症状[2]。

因此,亟需有效的治疗来改善患者症状、提高生活质量。

当下,中央型肺癌患者的一线治疗方案是以铂类为基础的双药联合化疗,但疗效不尽如意[3]。

因此,积极寻找和探索新的治疗方法迫在眉睫。

近年来,支气管镜下介入治疗及药物注射逐渐成为中央型肺癌姑息性治疗的重要方法[4-5]。

此外,研究表明,化疗联合抗血管生成药物能够提高非小细胞肺癌(non-small celllung cancer ,NSCLC )患者的生存质量[6]。

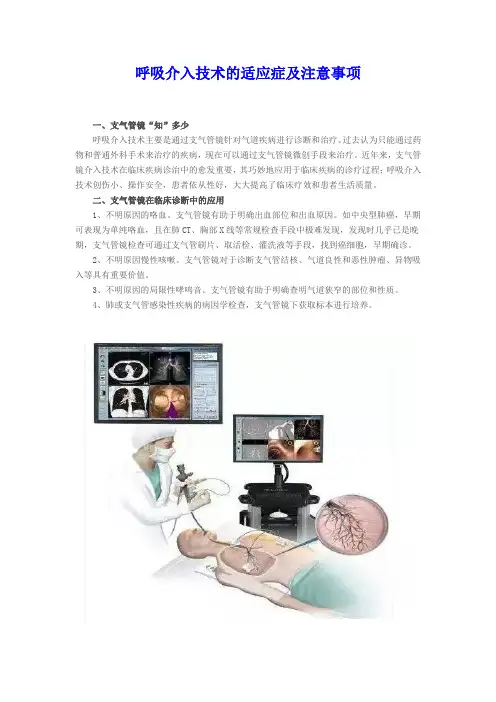

呼吸介入技术的适应症及注意事项

一、支气管镜“知”多少

呼吸介入技术主要是通过支气管镜针对气道疾病进行诊断和治疗。

过去认为只能通过药物和普通外科手术来治疗的疾病,现在可以通过支气管镜微创手段来治疗。

近年来,支气管镜介入技术在临床疾病诊治中的愈发重要,其巧妙地应用于临床疾病的诊疗过程;呼吸介入技术创伤小、操作安全,患者依从性好,大大提高了临床疗效和患者生活质量。

二、支气管镜在临床诊断中的应用

1、不明原因的咯血。

支气管镜有助于明确出血部位和出血原因。

如中央型肺癌,早期可表现为单纯咯血,且在肺CT、胸部X线等常规检查手段中极难发现,发现时几乎已是晚期,支气管镜检查可通过支气管刷片、取活检、灌洗液等手段,找到癌细胞,早期确诊。

2、不明原因慢性咳嗽。

支气管镜对于诊断支气管结核、气道良性和恶性肿瘤、异物吸入等具有重要价值。

3、不明原因的局限性哮鸣音。

支气管镜有助于明确查明气道狭窄的部位和性质。

4、肺或支气管感染性疾病的病因学检查,支气管镜下获取标本进行培养。

三、支气管镜在治疗中的作用

1、取出支气管异物;

2、清除气道内的异常分泌物,包括痰液、脓栓、血块等;

3、通过冷、热消融术切除占位性病变,如冷冻、氩等离子体凝固(APC)、钬激光、圈套器等技术;

4、通过球囊扩张、支架植入等方法对气道塌陷和气道狭窄患者进行气道重建。

四、特色治疗技术——支气管镜肺泡灌洗术

支气管镜肺泡灌洗术对于痰液高分泌患者的痰液引流治疗效果明显,患者恢复快,症状缓解明显,对于不能耐受局麻下支气管镜检查的患者,可行全麻下无痛支气管镜治疗,减轻患者痛苦。

李强教授:认识介⼊呼吸病学,不仅仅是⽀⽓管镜!介⼊呼吸病学未来的发展⽅向会是什么?听听李强教授的见解。

拍摄|陈年⽼刘整理|⼀根轴来源|医学界呼吸频道“谈到介⼊呼吸病学,往往许多⼈第⼀反应就是⽀⽓管介⼊技术。

这是⼀个误区。

”同济⼤学附属东⽅医院呼吸中⼼主任李强教授笑着告诉《医学界》记者。

“由于介⼊呼吸病学起源于⽀⽓管镜技术,许多⼈分不清两者关系,简单认为介⼊呼吸病学就是⽀⽓管镜介⼊技术包括出去开会,许多业内⼈⼠会介绍我是⽀⽓管镜专家。

这是错误的观念。

”⽽这⼀概念误区也是近些年呼吸领域希望能够有所改变的⽅⾯。

⾛过艰难路,介⼊呼吸病学光彩熠熠介⼊呼吸病学是⼀个宽泛的学科概念,⽀⽓管介⼊技术是其中⼀部分内容。

“介⼊呼吸病学”的前⾝叫做“介⼊肺脏病学”,2002年⼀项纲领性⽂件《ERS/ATS Statement on interventional pulmonology》将“介⼊肺脏病学”定义为:“是⼀门涉及呼吸病侵⼈性诊断和治疗操作的医学科学和艺术。

”随着学科的发展,逐渐衍⽣出介⼊呼吸病学的说法。

许多⼈对两种概念产⽣混淆,但从本质⽽⾔,肺脏病学就是呼吸病学。

因此在2012年,王⾠院⼠提议将概念统⼀为“介⼊呼吸病学”。

追溯其历史,李强教授将之分为3个阶段:引进消化阶段(1990-2000年)、建⽴体系阶段(2000-2010年)和完善成熟阶段(2010年以后)。

上世纪90年代,中国介⼊呼吸病学主要是“跟跑”西⽅。

随着西⽅呼吸病学介⼊技术引⼊到国内,呼吸科医⽣不断认识、了解、吸收、消化,最后应⽤到临床。

在此阶段,中国介⼊呼吸病学因缺乏经验和体系,⾛得⽐较艰难。

迈⼊2000年后,全国相继建⽴完善的介⼊呼吸病学组织体系,包括临床诊疗体系,教育培训体系和学术交流体系。

随着这些体系的建⽴,中国介⼊呼吸病学⾛上快速的发展阶段。

2010年以后,中国介⼊呼吸病学开始真正步⼊成熟期。

各种技术创新和临床研究成果开始被国际同⾏关注。

肺部疾病的诊断和治疗新进展肺部疾病是世界范围内造成健康问题的主要因素,这些问题包括呼吸道感染、肺癌、肺结核、哮喘和慢性阻塞性肺疾病等。

它们给人们的生活和健康带来了巨大的威胁。

然而,近年来对于肺部疾病的研究和治疗有了新进展,让人们更好地了解和处理这些疾病。

一、肺部疾病治疗中的新技术介入性治疗介入性治疗在呼吸道狭窄和肺实质结构破坏方面具有相对较高的效果。

在介入性治疗中,医生会使用支气管镜将治疗器具送到肺部的不同部位,然后在使用技术、工具来进行治疗。

如现代的肺癌治疗中,射频消融已经成为许多医生所选择的治疗方法。

通过支气管镜引导射频电极可以精确地破坏肺癌病灶,且对周围正常组织的影响非常低。

同时,还可以使用介入性支气管肺泡镜,通过支气管穿刺术治疗肺病灶,取材肺活检、肺穿刺;另外一种治疗办法是使用超声波治疗器去除支气管内肿瘤和结石。

维生素D的应用因为维生素D参与呼吸道疾病的免疫调节和抗炎作用,构想在尝试使用维生素D治疗呼吸道慢性疾病。

维生素D2或D3被建议用于治疗哮喘、慢性阻塞性肺疾病、肺纤维化等。

有关维生素D 缺乏与肺疾病的关联的研究,还对中药中出现的维生素D缺乏有关的确切解释。

这个过程中,维生素D与肺部疾病的临床表现、发生率及预后密切相关,但对于哪些患者和维生素D的量和使用时间等问题还需要更深入的研究。

二、肺部疾病诊断的新技术支气管镜技术支气管镜技术随着时间的推移,逐渐发展起来,在肺部疾病的诊断中发挥了重要的作用。

支气管镜技术包括一系列技术,通过插入支气管镜头来进行诊断;包括可见光(视频)支气管镜、荧光支气管镜、红外支气管镜、sniff诱发支气管镜、拉锯法支气管镜及形态学分析等。

通过支气管镜技术,医生可以直观的观察和诊断。

同时,这种技术还可以使肺部病变的取材进行生物组织学检测和微生物学检测,并对肺部介入治疗中使用的一些器具进行观察和操作。

高分辨率CT(HRCT)技术高分辨率CT技术可用于测量肺弥散功能和肺的体积,以评估肺气肿的严重程度。

支气管肺癌介入治疗临床路径(2016年版)一、支气管肺癌介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为原发性支气管肺癌(ICD-10: C34/D02.2):1.患者不愿接受外科治疗及不能耐受外科治疗的iTIIa 期非小细胞肺癌患者;2.无手术指征的IIIb、IV期非小细胞肺癌患者;3.伴大咯血的肺癌患者。

(二)诊断依据。

根据国家卫生计生委《中国原发性肺癌诊疗规范(2015 年版)》、《临床诊疗指南-胸外科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.高危因素:吸烟指数>400年支,年龄>45岁,环境与职业因素。

2.临床症状:刺激性咳嗽、血痰或咯血、胸痛。

3.临床体征:早期不显著。

4.辅助检查:胸部影像学检查,纤维支气管镜,肺穿刺活检等。

(三)治疗方案的选择。

根据国家卫生计生委《中国原发性肺癌诊疗规范(2015 年版)》、、《临床诊疗指南-放射介入科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.支气管动脉造影化疗栓塞术。

2.肺癌射频或微波消融术。

3.放射性粒子植入术。

4.消融术和粒子植入术可与支气管动脉造影化疗栓塞术相结合。

(四)标准住院日为W12天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断符合ICD-10: C34/D02.2支气管肺癌疾病编码。

2.临床分期(UICC 2009)为I期、II期、和III期及部分W期非小细胞肺癌。

3.心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受介入治疗。

4.当患者同时具有其他疾病诊断,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入此路径。

(六)术前准备(术前评估)W4天。

1.常规检查项目:(1)血常规、尿常规、大便常规;(2)凝血功能、血型、肝肾功能、电解质、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)、肿瘤标志物检查;(3)肺功能、、心电图、;(4)痰细胞学检查、纤维支气管镜检查十活检;(5)影像学检查:胸片正侧位、胸部CT (平扫十增强扫描)、腹部超声或CT、全身骨扫描、头颅MRI或CT。

呼吸介入病学是一种以介入性技术为基础的呼吸系统疾病治疗方法,通过经皮肺部穿刺、支气管镜、导管等介入手段,对呼吸系统疾病进行诊断和治疗。

呼吸介入病学主要涉及以下方面的疾病:

1. 肺部感染:如肺炎、肺结核等。

2. 肺栓塞:通过导管技术将药物、栓子等送入肺动脉,以达到防止或治疗肺栓塞的目的。

3. 支气管狭窄:通过支气管镜、支气管扩张器等技术,对支气管狭窄进行治疗。

4. 肺部肿瘤:通过支气管镜、穿刺针等技术,对肺部肿瘤进行诊断和治疗。

5. 气道异物:通过支气管镜等技术,将气道异物取出。

呼吸介入病学具有创伤小、恢复快、疗效好等优点,可以在减少患者痛苦的同时,达到较好的治疗效果。

但是,由于该技术需要高超的技术水平和丰富的经验,因此需要专业的呼吸介入医生进行操作。

内镜介入在呼吸疾病诊疗领域应用前景无限一、内镜介入技术的发展内镜介入技术,是指通过经皮或经自然腔道的方式,使用镜下技术对病变组织进行检查、诊断和治疗的一种医疗技术。

内镜介入技术常见的包括支气管镜、胸腔镜、纤维支气管镜等,其中尤以支气管镜在呼吸疾病诊疗中的应用最为广泛。

内镜介入技术的发展,离不开相关医疗器械、医学影像技术和内镜技术的持续改进和创新。

随着数字化技术的应用,内镜影像的清晰度和分辨率得到了很大提高,使医生可以更加准确地诊断病变。

内镜手术器械的不断更新和改良,为医生提供了更多更精准的操作手段,大大提高了手术的安全性和有效性。

二、常见呼吸疾病的诊疗现状1. 慢性阻塞性肺病(COPD)COPD是一种慢性进行性疾病,主要包括慢性支气管炎和肺气肿。

目前,内镜介入技术在COPD的诊疗中发挥了重要作用。

支气管镜能够直接观察患者的支气管病变情况,包括黏膜病变、支气管炎、支气管狭窄等,为临床诊断和治疗提供了重要依据。

经支气管镜下的各种治疗手段,如支气管扩张术、热消融术、光动力疗法等,也可以有效缓解患者的症状、改善患者的生活质量。

2. 肺癌肺癌是常见的恶性肿瘤,早期诊断和治疗对患者的生存率至关重要。

内镜介入技术在肺癌的早期诊断和治疗中具有重要的地位。

经纤维支气管镜活检技术可以对肺部病变进行精确定位和活检,帮助医生尽早发现和诊断肺癌。

内镜下的微创手术技术,如经支气管镜下肺切除术(EBUS-TBNA)、经皮肺穿刺技术等,对早期肺癌的手术治疗提供了更加安全、精准的选择,避免了传统开胸手术的创伤和并发症。

3. 支气管哮喘随着医学技术的不断进步,内镜介入在呼吸疾病诊疗领域的应用前景也变得更加广阔,具体表现在以下几个方面:1. 精准诊断随着医学影像技术的不断提高和发展,内镜影像的清晰度和分辨率将进一步提升,使医生可以更加准确地观察和定位病变部位,提高早期诊断的准确率。

2. 微创治疗内镜手术技术的不断改进和创新,将使微创手术在呼吸疾病治疗中得到更加广泛的应用。

浅谈呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的应用【摘要】本文旨在探讨呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的应用。

在将介绍呼吸内镜的概述和发展历程。

在将依次讨论呼吸内镜的适应症、检查方法,以及在早期肺癌诊断、支气管哮喘治疗及其他呼吸内科疾病诊治中的应用。

结论部分将总结呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的价值,并探讨其发展趋势。

通过本文的讨论,读者可以了解呼吸内镜在呼吸内科领域的重要性及潜在价值,为医学实践提供参考和启示。

【关键词】呼吸内镜, 呼吸内科, 诊疗, 内镜检查, 早期肺癌诊断, 支气管哮喘治疗, 内镜应用, 诊治, 价值, 发展趋势.1. 引言1.1 呼吸内镜的概述呼吸内镜是一种通过口腔或鼻腔插入支气管或肺部进行检查和治疗的内窥镜,是呼吸内科诊疗中的重要工具之一。

呼吸内镜一般由光学镜身、光束传感系统、检视器材和外部显示器等组成,能够提供清晰的内窥影像,帮助医生进行准确诊断和治疗。

呼吸内镜的概述包括了其结构、原理和功能特点。

呼吸内镜结构复杂,需要高精度的制造和操作技术。

内镜的光学系统能够将病变部位呈现在医生的眼前,使医生能够清晰观察病变的细节。

内镜还配备有各种先进的功能模块,如吸入、冲洗、吸病组织等功能,可以辅助医生完成各种疾病的检查和治疗。

呼吸内镜的发展始于20世纪50年代,经过几十年的发展,目前已经成为呼吸内科的重要工具之一。

随着科技的不断进步,呼吸内镜的功能和性能也在不断提升,为呼吸内科诊疗提供了更多的可能性。

在今后的发展中,呼吸内镜将继续发挥重要作用,并为呼吸内科的诊断和治疗工作提供更多的帮助。

1.2 呼吸内镜的发展历程呼吸内镜的发展历程可以追溯到20世纪初,当时的内镜技术还处于起步阶段。

随着医学技术的不断发展和进步,呼吸内镜也逐渐得到了完善和改进。

20世纪50年代,随着光纤技术的引入,呼吸内镜的分辨率和灵敏度得到了显著提高,使医生能够更清晰地观察到呼吸道的情况。

在20世纪80年代,随着影像技术的不断完善,呼吸内镜的功能也得到了进一步扩展,可以用于更精准的诊断和治疗。

中晚期肺癌的介入治疗进展DevelopmentofstudyonInterventionalTherapyofAdvancedLungCancer张瑞珍综述,江涛审校(重庆医科大学附属第一医院呼吸科,重庆400016)dei:10.3969/j.issn.1002—1671.2010.05.038中图分类号:R734.2;R815文献标识码:A文章编号:1002—1671(2010)05一0747一03肺癌是常见的全身恶性肿瘤之一,严重威胁人类的健康和生命,其发病原因和机制目前尚不完全清楚。

目前肺癌的治疗仍是以手术为主的综合治疗,但是基于肺癌细胞的生物学特性和肺癌临床表现的非特异性,约有3/4的肺癌患者在确诊时已属于中晚期,失去手术机会,而单纯的放化疗所导致的不良反应较大,肺癌的介入治疗应运而生,现就中晚期肺癌介入治疗的方法和进展综述如下。

1血管内介入治疗1.1经支气管动脉灌注或栓塞化疗(BAI或BAE)BAI是应用最早、最广泛的方法,40年前已用于治疗肺癌‘11。

1.1.I理论基础多数学者[2’3]认为,肺癌主要由支气管动脉供血,转移性肺癌亦是如此。

动脉灌注时肿瘤局部的药物浓度为静脉给药时的2---6倍,局部药物浓度每增加1倍,杀伤作用增强2~10倍。

其次随血液循环进入血流的少量药物对肿瘤形成第2次打击,对肺门和纵隔淋巴结的转移病灶也有杀伤作用,所以BAI既是肿瘤的局部化疗,又有一定全身化疗的作用。

BAE主要是阻断肿瘤的血供使细胞缺血缺氧坏死,也可增加药物的滞留而增强药物的细胞毒作用。

故肺癌并发咯血时主张采用BAE+BAI,能同时起到止血的作用。

1.1.2方法临床上多采用Seldinger’s穿刺技术,DSA监视下超选肿瘤供血的支气管动脉后,经导管将稀释好的抗肿瘤药缓慢推人。

化疗药物根据肿瘤的组织学类型选择,采用多药联合的原则,非小细胞肺癌多选用铂类、紫杉醇、多西他赛、吉西他滨等。

BAE应用的栓塞剂有明胶海绵、无水乙醇、碘油、药物微球、弹簧圈、超液化碘油或聚乙烯醇(PVA)颗粒,目前较多应用收稿日期:2009—09—17;惨回日期:z009—12一14作者简介:张瑞珍(1982一).女。

呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的应用随着医疗技术的不断进步,呼吸内镜已经渐渐成为呼吸内科诊疗中必不可少的一种工具。

呼吸内镜可以通过受试者口腔、鼻腔或喉部自然孔道或切口插入,通过内镜及配套设备进入呼吸道进行检查、取样、治疗及其他操作。

下面,我们将从呼吸内镜的种类、应用范围、检查方法、治疗方法等方面探讨一下呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的应用。

一、呼吸内镜的种类1. 支气管内镜2. 气管镜3. 支气管肺泡镜4. 支气管声带镜二、呼吸内镜的应用范围呼吸内镜适用于呼吸系统的大部分疾病的诊断和治疗,如肺癌、肺炎、支气管炎、肺结核、烟雾病、肺动脉高压等。

三、呼吸内镜的检查方法1. 气道检查:呼吸内镜可以检查气道内的情况,如肿瘤、炎症、分泌物等。

在进行气道检查时,需要使用支撑器或者吸氧装置等辅助性设备。

2. 病变取样:呼吸内镜可以通过吸取气道的细胞、组织等样本进行检查,从而得到更准确的诊断结果。

3. 支气管肺泡灌洗:在支气管肺泡灌洗的过程中,通过呼吸内镜向患者的肺泡内注入液体,将支气管内部的有害物质溶解、清除,从而起到治疗和预防作用。

四、呼吸内镜的治疗方法1. 支气管扩张:使用支气管内镜进行支气管扩张,可以治疗支气管内的狭窄、阻塞等疾病。

2. 支气管粘膜切除等治疗:在支气管粘膜切除治疗中,通过呼吸内镜将切除术钳等设备进入支气管进行手术。

3. 消融治疗:通过呼吸内镜将射频消融棒等设备带入到肺部内,使肺部病变细胞消除从而达到治疗目的。

总之,呼吸内镜在呼吸内科诊疗中的应用是非常广泛的,并且在提高诊断和治疗水平、缓解患者痛苦、提高患者生活质量等方面具有重要的意义。

同时,在呼吸内镜的使用过程中,医护人员需要注意技术操作的规范、设备的维护等方面的问题,确保操作的安全性和有效性。