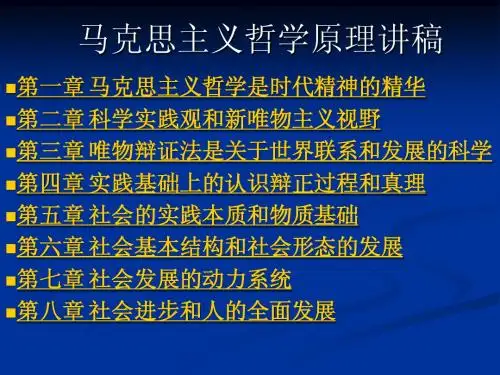

马克思主义哲学原理说课稿

- 格式:ppt

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:6

马克思主义哲学原理教案世界三大哲学:中国哲学印度哲学西方哲学——古代——近代(德国古典哲学:谢林、费希特、康德、黑格尔、费尔巴哈)——现代:马克思主义哲学(唯物主义)现代西方哲学(唯心主义):科学主义人本主义马克思主义哲学是全部马克思主义的理论基础一、哲学及其特点“哲学”(Philosophy)原义“爱智慧”,即“使人聪明的学问”。

苏格拉底(被希腊神认为是最聪明的人),其名言“我知道我一无所知”。

赫拉克利特“智慧在于说出真理”,亚里斯多德,“人们研究哲学是为了摆脱无知,那就很明显,人们追求智慧是为了求知”,他还说:哲学是“头等智慧”、“最高智慧”、“第一级智慧”。

但并不是所有的哲学都能给人以智慧,把哲学称作智慧之学没有抓住哲学与其它学问的本质区别。

关于下定义,可以从多个侧面来定义,但关键要抓住一物之所以成为自身并区别于他物的本质特征,哲学的本质特征是什么?(一)哲学是世界观和方法论的理论体系(系统化、理论化的世界观和方法论)世界观是人们对于生活其中的整个世界以及人与世界关系的根本观点和根本看法。

哲学是系统化、理论化的世界观。

哲学是世界观,世界观是哲学?宗教是不是哲学?方法论是人们认识世界和改造世界的最根本方法的理论。

世界观和方法论总体上是一致的。

世界观和方法论完全一致?哲学的最根本的特点是讲求理性即“以理服人”。

(二)哲学是关于自然、社会和思维发展最一般规律的学问(是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结)实践——具体科学——哲学。

哲学和科学的关系是一般和个别的关系。

哲学的反思性(思辨性)特点。

“玄学”,恩格斯:哲学是高高悬浮与空中的思想领域。

(三)哲学是一种特殊的社会意识形态意识形态即有阶级性的社会意识形式。

哲学以抽象思维形式体现阶级的利益和要求。

阶级性是哲学的又一特点。

二、哲学的基本问题——思维和存在的关系问题(物质和意识的关系、物质和精神的关系、客观和主观的关系)(一)形成和提出从“灵魂不死”到“万物有灵”。

马克思主义哲学原理授课教案第一章:马克思主义哲学的产生和发展1.1 马克思主义哲学的产生背景分析德国古典哲学、英国古典政治经济学和英法两国的空想社会主义对马克思主义哲学的影响。

讨论马克思和恩格斯的哲学思想转变过程。

1.2 马克思主义哲学的基本特征阐述马克思主义哲学的唯物史观、辩证唯物主义和方法论。

强调马克思主义哲学的科学性、实践性和革命性。

1.3 马克思主义哲学在当代的发展分析马克思主义哲学在当代世界的地位和作用。

探讨马克思主义哲学在中国特色社会主义实践中的创新和发展。

第二章:物质和意识的关系2.1 物质世界的本质和规律探讨物质的客观存在和规律性。

阐述辩证唯物主义物质观的基本原理。

2.2 意识和社会意识的本质和作用分析意识的本质、起源和发展。

探讨社会意识对社会存在的反作用。

2.3 物质和意识的关系及其辩证运动阐述物质决定意识、意识对物质的能动作用。

分析物质和意识的辩证关系在人类社会历史发展中的具体体现。

第三章:实践和认识的关系3.1 实践的本质和作用探讨实践的客观存在和主观能动性。

阐述实践在马克思主义哲学中的核心地位。

3.2 认识的本质和过程分析认识的起源、本质和规律。

探讨认识过程中的感性认识和理性认识的关系。

3.3 实践和认识的关系及其辩证运动阐述实践对认识的决定作用、认识对实践的反作用。

分析实践和认识的辩证关系在人类社会历史发展中的具体体现。

第四章:社会存在和社会意识的关系4.1 社会存在的本质和结构探讨社会存在的物质基础和社会结构。

阐述社会存在的发展规律。

4.2 社会意识和社会存在的本质和关系分析社会意识的本质、起源和发展。

探讨社会意识对社会存在的反作用。

4.3 社会存在和社会意识的辩证运动阐述社会存在决定社会意识、社会意识对社会存在的能动作用。

分析社会存在和社会意识的辩证关系在人类社会历史发展中的具体体现。

第五章:马克思主义哲学在当代中国的创新和发展5.1 中国特色社会主义理论体系的哲学基础阐述中国特色社会主义理论体系的基本原则和哲学内涵。

马克思主义哲学原理意识讲稿马克思主义哲学原理意识的起源、本质和作用教学目的本节课的教学目的在于让学生知道世界上除了有可见的物质现象之外,还有不可见的意识现象。

正确理解和把握意识现象,就要对意识的起源、本质和作用进行分析考察。

同时,通过对意识现象的分析,还从反面论证了马克思主义关于物质第一性、意识第二性和世界统一于物质的论断,进一步证实了辩证唯物主义的科学性。

通过本节课的学习,使学生学会如何正确有效地发挥意识的作用。

教学重点1、意识的产生2、意识的本质教学难点为什么说意识具有社会性?教学方法1、分析比较的方法2、理论联系实际的方法1、意识的起源1.1 关于意识现象的不同表述在意识的起源问题上,不同的哲学派别有不同的解释。

·唯心主义的解释唯心主义哲学家认为,意识第一性,物质第二性,意识可以独立于物质而存在。

黑格尔就曾经说过,意识是“绝对精神”产物。

·宗教神学的解释宗教神学家认为,意识是上帝赋予的,是上帝赋予了人们意识。

·旧唯物主义“物活论”旧唯物主义中有一派叫做物活论者,他们认为一切物质都具有意识,比如他们把磁石能够吸铁,认为磁石具有意识。

马克思主义哲学与以往任何一种哲学的认识有着本质的区别,他认为意识是自然界长期发展的产物,是劳动的产物。

也就是说,意识的产生需要具备两个方面的条件:一是自然条件;二是社会条件。

1.2 意识产生的条件首先,我们来看一下意识产生的自然条件。

意识产生的自然条件是和生物的进化同步的,大体上分为三个阶段。

1.2.1 意识产生的自然条件第一阶段:从所有物体所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性;反映特性是所有物质都具有的,比如敲打桌椅,桌椅会发出声音,这就是反映特性。

第二阶段:从低等生物的刺激感应性到动物的感觉;第三阶段:从动物的感觉到人的意识的产生。

为什么说是人的意识?动物有没有意识呢?科学家曾经做过这么一个实验,动物发展的高级阶段是灵长类,比如类人猿或猩猩,他们就曾经让猩猩取水救火,猩猩在取水救火的时候呢,只知道从自己眼前的水桶里取水而不知道从自己身旁的水池里取水。

《马克思主义哲学》说课稿(获奖实验说课案例)马克思主义哲学说课稿(获奖实验说课案例)一、说课目标本说课旨在通过对马克思主义哲学的介绍,帮助学生初步了解和理解马克思主义的基本理论和思想,培养其对社会现实的思考能力和批判精神。

通过本课,学生将能够:1. 掌握马克思主义哲学的基本概念和要点;2. 理解马克思主义哲学对社会历史发展的解释;3. 培养对马克思主义哲学的独立思考能力。

二、说课内容本堂课将围绕以下几个方面展开:1. 马克思主义哲学的起源和发展:介绍马克思主义哲学的发展历程,阐述马克思主义哲学与其他哲学流派的区别;2. 马克思主义哲学的基本原理:讲解马克思主义哲学的基本原理,包括唯物辩证法、历史唯物主义等;3. 马克思主义哲学的核心思想:阐述马克思主义哲学的核心思想,包括阶级斗争、剩余价值等重要概念;4. 马克思主义哲学的现实意义:探讨马克思主义哲学对当代社会的指导作用和现实意义。

三、说课重点本次说课的重点主要放在以下几个方面:1. 马克思主义哲学的基本概念和要点:学生需理解并掌握马克思主义哲学的基本概念和要点,为后续的研究打下基础;2. 对马克思主义哲学思想的独立思考:“批判性思维”在本课中具有重要作用,学生需要通过研究马克思主义哲学,培养对社会现实的批判能力和思考能力;3. 马克思主义哲学的现实意义:重点强调马克思主义哲学对解释和指导当代社会的作用,鼓励学生运用马克思主义哲学思想分析和理解社会现象。

四、说课方法为了达到上述说课目标,本次课采用以下教学方法和手段:1. 归纳与演绎法:通过归纳马克思主义哲学的基本原理和核心思想,再通过演绎和阐述具体示例,使学生理解其在社会实践中的应用;2. 互动探讨:通过提问、讨论的方式,引导学生积极参与课堂,深入理解马克思主义哲学的重要观点;3. 多媒体辅助:利用多媒体教学手段,展示相关图片、视频等辅助材料,使学生更直观地理解马克思主义哲学的理论和实践。

五、教学过程本次课程的教学过程分为以下几个环节:1. 导入引发思考:通过展示相关历史事件或社会现象引发学生思考,激发兴趣;2. 基本原理讲解:讲解马克思主义哲学的基本原理,包括唯物辩证法、历史唯物主义等;3. 核心思想解读:阐述马克思主义哲学的核心思想,包括阶级斗争、剩余价值等重要概念;4. 现实意义探讨:引导学生讨论马克思主义哲学对当代社会的指导作用和现实意义;5. 总结回顾:对本节课的内容进行总结和回顾,巩固学生的研究成果。

马克思主义哲学说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《马克思主义哲学》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《马克思主义哲学》是一门重要的哲学课程,它对于培养学生的辩证思维能力、树立正确的世界观、人生观和价值观具有重要的意义。

本次所选用的教材是教材名称,该教材内容丰富、体系完整,涵盖了马克思主义哲学的基本原理和主要观点。

教材在编写上注重理论与实际的结合,通过大量的案例和实例来阐述哲学原理,有助于学生更好地理解和掌握相关知识。

同时,教材还设置了丰富的思考练习题,有助于培养学生的思维能力和创新能力。

二、学情分析本次授课的对象是具体年级的学生,他们已经具备了一定的知识储备和思维能力,但对于哲学这门抽象的学科,还存在着一些认知上的困难。

学生在之前的学习中,已经接触了一些政治、历史等相关学科的知识,这为他们理解马克思主义哲学的相关内容奠定了一定的基础。

然而,由于哲学概念的抽象性和思辨性,学生在理解和应用哲学原理时可能会感到困惑。

此外,学生的学习兴趣和积极性也存在一定的差异,需要通过多样化的教学方法和手段来激发学生的学习热情。

三、教学目标1、知识目标使学生了解马克思主义哲学的产生、发展及其基本特征。

让学生掌握马克思主义哲学的唯物论、辩证法、认识论和历史观的基本原理。

2、能力目标培养学生运用马克思主义哲学的基本原理分析和解决实际问题的能力。

提高学生的辩证思维能力和创新思维能力。

3、情感态度与价值观目标引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强对马克思主义的信仰。

培养学生的社会责任感和使命感,激发学生为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗的热情。

四、教学重难点1、教学重点马克思主义哲学的唯物论、辩证法、认识论和历史观的基本原理。

运用马克思主义哲学的基本原理分析和解决实际问题。

2、教学难点哲学概念的抽象性和思辨性,如物质、意识、实践、矛盾等。

马克思主义哲学原理教案(本科生公共课教学使用)杨思基第一章:马克思主义哲学是科学的世界观和方法论马克思主义哲学的概念——马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义,是人类科学和哲学思想发展的光辉结晶;是社会历史发展的必然产物,时代精神的精华;是整个马克思主义学说的理论基础和重要组成部分;是无产阶级及其政党的科学世界观和方法论,是认识世界和改造世界的强大思想武器。

理解这个概念主要是从其概念的内涵、外延以及马哲在科学思想史、历史、马克思主义中的地位和其思想指导作用这几方面来把握的。

第一节:哲学和哲学形态的历史发展一、什么是哲学1、哲学的词源哲学是一门古老的学科,哲学一词即源自古希腊的Philosophia,音译为“斐禄所费亚”。

其中Philos是“爱”的意思,sophia则是“智慧”之意,连起来即为“爱好智慧”。

古希腊人就把哲学视为一种训练人的思维能力、使人聪明的学问,而那些擅长思辨,喜好与人争辩并在辩论中往往取胜的人就被视为哲人。

“哲”在中文里即为“聪明”理解,“哲人”即为“圣人”。

至今仍有许多哲学家把哲学解释为“爱智慧之学”。

最早介绍西方哲学到中国来的人是明末来中国传教的西方天主教教士利玛窦(Matteo Ricci)等人,他们也把这个词介绍到中国来。

在傅汛济(F.Furdato)口译,李之藻解说的《明理探》中,哲学被解释为“爱知之学”(台湾商务印书馆,第1页)。

在艾儒略著的《西学凡》中,将哲学称为“理科”或“义理之学”(收入李之藻辑录的《天学初函》第一册,台湾学生书局,第31页)。

后来日本人西周在翻译Philosophia这个词时,直接使用了“哲学”这个词,现为中国学术界所普遍采用。

在哲学的传统中,哲学以探询事物的终极原因为己任,素有“究根求源”、“打破沙锅问到底”的思维方式和特点,主要探讨事物的根本联系和本质关系,往往以“本体论”哲学为本质特征。

而马克思主义哲学认为,哲学只能解答人们现实生活中的那些对人们具有根本性的问题,它是关于人们现实生活世界的世界观的学问,是这样一种世界观的理论。

马克思主义哲学原理教案第一章:马克思主义哲学的产生和发展1.1 马克思主义哲学的产生背景19世纪欧洲的社会环境科学技术的发展和人文思想的兴起资本主义社会的矛盾和工人运动的兴起1.2 马克思主义哲学的基本特征唯物史观和阶级斗争理论科学性和革命性的统一实践基础上的理论创新1.3 马克思主义哲学的发展历程马克思主义哲学的形成和发展马克思主义哲学在中国的发展马克思主义哲学在世界范围内的影响第二章:马克思主义哲学的基本观点2.1 物质与意识的关系物质世界的本原性和意识世界的反映性意识对物质的能动作用物质与意识的辩证关系2.2 社会历史发展的规律生产力与生产关系的矛盾运动经济基础与上层建筑的相互作用社会历史发展的阶段性和规律性2.3 阶级斗争与革命阶级斗争是社会发展的动力资本主义社会的矛盾和革命必要性社会主义社会的建设和发展第三章:马克思主义哲学在当代的意义3.1 马克思主义哲学与当代社会的发展科学技术的迅猛发展和全球化的趋势社会问题的多样化和复杂性马克思主义哲学的指导作用3.2 马克思主义哲学与当代中国的实践中国特色社会主义的理论创新和实践探索改革开放和现代化建设的成就与挑战马克思主义哲学在中国特色社会主义中的指导地位3.3 马克思主义哲学在全球化时代的作用马克思主义哲学的国际性和普遍性马克思主义哲学在发展中国家的发展马克思主义哲学与全球问题的解决第四章:马克思主义哲学的实践与创新4.1 马克思主义哲学的实践基础实践是马克思主义哲学的核心实践与理论的辩证关系实践在马克思主义哲学中的指导作用4.2 马克思主义哲学的创新精神马克思主义哲学的理论创新马克思主义哲学在实践中的创新马克思主义哲学在当代的发展4.3 马克思主义哲学的实践与创新的意义推动社会主义事业的发展培养一代又一代马克思主义者为人类社会的进步作出贡献第五章:马克思主义哲学的教育与传播5.1 马克思主义哲学教育的意义提高人民群众的马克思主义素养培养社会主义建设者和接班人推动马克思主义哲学的传播和发展5.2 马克思主义哲学教育的方法和途径课堂教学和实践教学相结合理论宣传和舆论引导学术交流和合作研究5.3 马克思主义哲学传播的挑战与对策面对否定马克思主义的错误观点应对马克思主义传播中的困难与问题加强马克思主义哲学的传播力度第六章:马克思主义哲学与当代文化发展6.1 马克思主义哲学与当代文化的碰撞与融合分析当代文化发展的趋势与特点马克思主义哲学对当代文化的指导作用当代文化发展对马克思主义哲学的挑战与机遇6.2 马克思主义哲学与当代文艺创作马克思主义哲学对文艺创作的影响当代文艺创作中马克思主义哲学的体现马克思主义哲学在文艺批评与鉴赏中的运用6.3 马克思主义哲学与当代文化产业发展文化产业在当代社会的重要性马克思主义哲学在文化产业发展的指导作用当代文化产业发展的挑战与应对策略第七章:马克思主义哲学在社会科学研究中的应用7.1 马克思主义哲学在社会科学研究中的地位与作用社会科学研究的重要性和方法论马克思主义哲学在社会科学研究中的指导地位马克思主义哲学在社会科学研究中的应用实例7.2 马克思主义哲学与社会科学研究的方法论社会科学研究方法的发展与变革马克思主义哲学对社会科学研究方法的影响马克思主义哲学在社会科学研究中的创新实践7.3 马克思主义哲学在社会科学研究中的挑战与前景面对社会科学研究的新问题与挑战马克思主义哲学在社会科学研究中的调整与创新马克思主义哲学在社会科学研究中的未来发展第八章:马克思主义哲学与自然科学的关系8.1 马克思主义哲学与自然科学的相互作用马克思主义哲学对自然科学的影响自然科学发展对马克思主义哲学的启示马克思主义哲学与自然科学的相互促进8.2 马克思主义哲学在自然科学研究中的应用马克思主义哲学在自然科学研究中的指导作用马克思主义哲学在自然科学研究中的实践成果马克思主义哲学在自然科学研究中的创新探索8.3 马克思主义哲学与自然科学发展的挑战与前景面对自然科学发展的新问题与挑战马克思主义哲学在自然科学发展中的调整与创新马克思主义哲学与自然科学发展的未来趋势第九章:马克思主义哲学在当代教育领域的应用9.1 马克思主义哲学在当代教育领域的地位与作用教育领域的重要性和挑战马克思主义哲学在教育领域的指导地位马克思主义哲学在当代教育实践中的应用9.2 马克思主义哲学与教育理论的创新教育理论的发展与变革马克思主义哲学对教育理论的影响马克思主义哲学在教育理论创新中的作用9.3 马克思主义哲学在教育实践中的挑战与前景面对教育实践中的新问题与挑战马克思主义哲学在教育实践中的调整与创新马克思主义哲学在教育实践中的未来发展第十章:马克思主义哲学的未来展望10.1 马克思主义哲学在新时代的使命与挑战新时代背景下的马克思主义哲学发展马克思主义哲学面临的挑战与机遇马克思主义哲学在新时代的使命与责任10.2 马克思主义哲学的理论创新与实践探索新时代马克思主义哲学的理论创新马克思主义哲学在实践中的探索与发展马克思主义哲学在新时代的作用与价值10.3 马克思主义哲学的未来趋势与展望分析马克思主义哲学的未来发展趋势马克思主义哲学在人类社会发展中的重要作用展望马克思主义哲学的未来前景与意义重点和难点解析重点一:马克思主义哲学的产生背景和基本特征需要重点关注马克思主义哲学产生的历史背景,包括19世纪欧洲的社会环境、科学技术的发展和人文思想的兴起以及资本主义社会的矛盾和工人运动的兴起。

大学马克思主义哲学原理教案第一章:马克思主义哲学的产生和发展1.1 马克思主义哲学的产生背景探讨19世纪中叶的历史条件,如工业革命对社会的影响,资本主义的矛盾等。

介绍马克思和恩格斯的哲学思想来源,如黑格尔、费尔巴哈等。

1.2 马克思主义哲学的基本观点阐述马克思主义哲学的历史唯物主义。

解释剩余价值理论,探讨资本主义生产方式中的剥削关系。

介绍马克思主义哲学的科学社会主义理论。

1.3 马克思主义哲学的发展历程分析马克思主义哲学从创立到20世纪中叶的发展。

探讨马克思主义哲学在中国的发展,如毛泽东思想、邓小平理论等。

第二章:马克思主义哲学的核心思想2.1 唯物史观解释唯物史观的含义,即物质生产力决定社会生产关系。

探讨唯物史观对人类社会历史发展的解释力。

2.2 阶级斗争与社会主义分析阶级斗争在历史发展中的作用。

阐述社会主义是历史发展的必然趋势。

2.3 马克思主义哲学的方法论解释马克思主义哲学的辩证法,即事物的普遍联系和发展变化。

探讨辩证法在科学研究和实践活动中的应用。

第三章:马克思主义哲学在当代的意义3.1 马克思主义哲学与现代社会分析马克思主义哲学对现代社会的解释力和指导作用。

探讨马克思主义哲学对当代科技、经济、政治等领域的启示。

3.2 马克思主义哲学在中国的发展阐述马克思主义哲学在中国特色社会主义建设中的地位和作用。

分析中国特色社会主义理论体系对马克思主义哲学的发展和创新。

3.3 马克思主义哲学的教育与实践探讨马克思主义哲学在大学教育中的重要性和教学方法。

强调将马克思主义哲学融入实际实践,培养学生的实践能力和社会责任感。

第四章:马克思主义哲学与当代世界观4.1 马克思主义哲学与当代价值观分析马克思主义哲学对当代价值观的塑造和引导。

探讨马克思主义哲学对个人道德修养和社会道德建设的意义。

4.2 马克思主义哲学与当代文化阐述马克思主义哲学对当代文化发展的影响和启示。

分析马克思主义哲学在中国文化发展中的地位和作用。

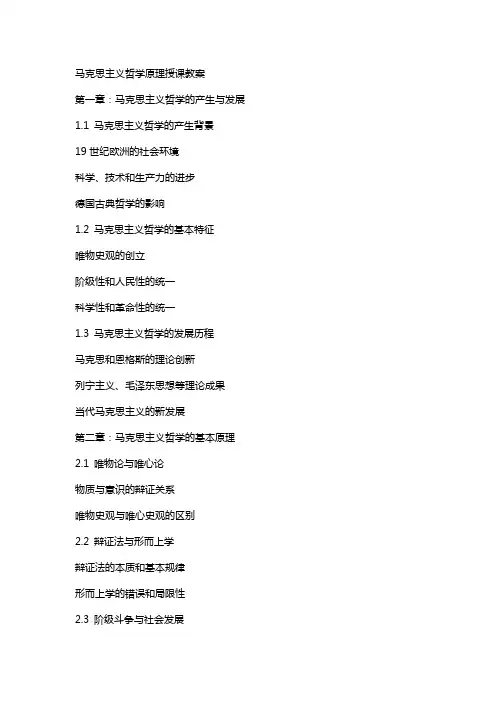

马克思主义哲学原理授课教案第一章:马克思主义哲学的产生与发展1.1 马克思主义哲学的产生背景19世纪欧洲的社会环境科学、技术和生产力的进步德国古典哲学的影响1.2 马克思主义哲学的基本特征唯物史观的创立阶级性和人民性的统一科学性和革命性的统一1.3 马克思主义哲学的发展历程马克思和恩格斯的理论创新列宁主义、毛泽东思想等理论成果当代马克思主义的新发展第二章:马克思主义哲学的基本原理2.1 唯物论与唯心论物质与意识的辩证关系唯物史观与唯心史观的区别2.2 辩证法与形而上学辩证法的本质和基本规律形而上学的错误和局限性2.3 阶级斗争与社会发展阶级与阶级斗争的概念社会发展规律与革命动力第三章:马克思主义哲学在当代的意义3.1 马克思主义哲学与当代科学的发展科学技术进步与哲学思考马克思主义哲学对当代科学的指导作用3.2 马克思主义哲学与当代社会变革全球化与资本主义的新变化马克思主义哲学对社会变革的指导意义3.3 马克思主义哲学在中国的实践与发展毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系当代中国马克思主义哲学的创新与实践第四章:马克思主义哲学在生活中的应用4.1 马克思主义哲学与个人成长世界观、人生观、价值观的塑造方法论在日常生活中的应用4.2 马克思主义哲学与社会实践实践观与社会实践的重要性马克思主义哲学对实践的指导作用4.3 马克思主义哲学与道德建设道德的本质与功能马克思主义哲学对道德建设的指导作用第五章:马克思主义哲学的未来展望5.1 马克思主义哲学的发展趋势理论创新与实践创新的互动马克思主义哲学的多样化发展5.2 马克思主义哲学在全球化背景下的挑战全球化与马克思主义哲学的任务应对挑战与拓展马克思主义哲学的影响力5.3 马克思主义哲学的未来使命为人类进步和全面发展服务构建更加公正、平等的社会第六章:马克思主义哲学与自然科学6.1 马克思主义哲学对自然科学的态度尊重科学、相信科学、发展科学马克思主义哲学与自然科学的相互促进6.2 马克思主义哲学在自然科学领域的应用辩证唯物主义自然观的基本内容马克思主义哲学在自然科学研究中的指导作用6.3 当代自然科学发展对马克思主义哲学的挑战与机遇新的科学技术革命与马克思主义哲学的发展马克思主义哲学在应对自然科学挑战中的作用第七章:马克思主义哲学与社会科学7.1 马克思主义哲学对社会科学生态的贡献社会科学研究的方法论指导马克思主义哲学对社会科学生态的塑造7.2 马克思主义哲学在社会科学领域的应用阶级分析与社会发展研究马克思主义哲学在社会科学研究中的指导作用7.3 当代社会科学发展对马克思主义哲学的挑战与机遇社会科学研究的新趋势与马克思主义哲学的发展马克思主义哲学在应对社会科学挑战中的作用第八章:马克思主义哲学与文化建设8.1 马克思主义哲学与文化发展的关系文化发展的内在规律马克思主义哲学对文化发展的指导作用8.2 马克思主义哲学在中国文化发展中的地位与作用传统文化与现代文化的融合马克思主义哲学在中国文化发展中的推动作用8.3 当代文化发展对马克思主义哲学的挑战与机遇文化多元化的趋势与马克思主义哲学的发展马克思主义哲学在应对文化挑战中的作用第九章:马克思主义哲学与党的建设9.1 马克思主义哲学在党的建设中的重要地位党的思想建设与马克思主义哲学马克思主义哲学在党的各项建设中的指导作用9.2 马克思主义哲学在党性修养中的作用党员的世界观、人生观、价值观的塑造马克思主义哲学在党性修养中的指导作用9.3 当代党的建设新任务与马克思主义哲学的发展新时代党的建设总要求马克思主义哲学在新时代党的建设中的创新与发展第十章:马克思主义哲学与人类未来发展10.1 马克思主义哲学对人类未来的启示人类社会发展规律的探索马克思主义哲学对人类未来的指导作用10.2 马克思主义哲学在促进人类全面发展中的作用人的全面发展理论与实践马克思主义哲学在人类全面发展中的指导作用10.3 构建人类命运共同体与马克思主义哲学人类命运共同体的理念与实践马克思主义哲学在构建人类命运共同体中的指导作用重点和难点解析重点环节一:马克思主义哲学的产生背景需要重点关注马克思主义哲学产生的历史背景,包括19世纪欧洲的社会环境、科学、技术和生产力的进步以及德国古典哲学的影响。

大学马克思主义哲学原理教案第一章:马克思主义哲学的产生与发展1.1 马克思主义哲学的产生背景探讨19世纪中叶的社会历史条件,包括资本主义的发展、科技进步、阶级斗争的激化等。

介绍马克思和恩格斯的哲学思想来源,如黑格尔的辩证法、费尔巴哈的唯物主义等。

1.2 马克思主义哲学的基本观点阐述马克思主义哲学的唯物史观、阶级斗争、剩余价值等核心概念。

解释马克思主义哲学对自然、社会和思维的认识,以及其科学性和革命性。

1.3 马克思主义哲学的发展历程概述马克思主义哲学从马克思、恩格斯时代到当代的发展和演变。

分析马克思主义哲学在中国、苏联等国家的传播、应用和发展。

第二章:马克思主义哲学的基本原理2.1 唯物论与唯心论解释唯物论和唯心论的基本概念和区别。

阐述马克思主义哲学的唯物论立场,即物质世界的客观存在和发展是精神的基础。

2.2 辩证法与形而上学探讨辩证法与形而上学的基本概念和区别。

解释马克思主义哲学的辩证法观点,即事物的发展是通过矛盾的斗争和统一实现的。

2.3 历史唯物主义与历史唯心主义阐述历史唯物主义和历史唯心主义的基本观点和区别。

解释马克思主义哲学的历史唯物主义立场,即社会历史的发展是由经济基础和生产力的发展决定的。

第三章:马克思主义哲学在当代的应用3.1 马克思主义哲学在社会科学研究中的应用探讨马克思主义哲学在政治经济学、社会学、历史学等社会科学领域的应用和影响。

分析马克思主义哲学对这些领域的理论贡献和启示。

3.2 马克思主义哲学在自然科学研究中的应用解释马克思主义哲学对自然科学研究的指导作用,如对自然规律的认识和科学方法论的指导。

探讨马克思主义哲学对科技进步和社会发展的影响。

3.3 马克思主义哲学在当代中国的发展与应用分析马克思主义哲学在中国社会主义建设中的指导地位和作用。

阐述马克思主义哲学在中国哲学界的传承、创新和发展。

第四章:马克思主义哲学与当代社会问题4.1 马克思主义哲学对当代社会问题的理论分析探讨马克思主义哲学对当代资本主义、全球化、阶级斗争、生态环境等社会问题的理论解析。

大学马克思主义哲学原理教案第一章:马克思主义哲学的产生及其意义1.1 马克思主义哲学的产生背景探讨19世纪中叶的社会历史条件,包括资本主义的发展、科学技术的进步、工人阶级的壮大等。

分析黑格尔、费尔巴哈等哲学家的思想对马克思主义哲学的影响。

1.2 马克思主义哲学的基本观点阐述马克思主义哲学的唯物史观、阶级斗争理论、剩余价值学说等核心观点。

解释马克思主义哲学对自然、社会和思维领域的理论阐述。

1.3 马克思主义哲学的意义探讨马克思主义哲学在理论创新、实践指导、思想解放等方面的意义。

分析马克思主义哲学在推动社会主义革命和建设中的重要作用。

第二章:物质与意识的关系2.1 物质的概念与属性解释物质的基本概念,探讨物质的存在形式和基本属性。

分析物质与能量的关系,探讨物质的转化和运动。

2.2 意识的概念与属性阐述意识的基本概念,探讨意识的起源、本质和功能。

分析意识与物质的关系,探讨意识的物质基础和能动作用。

2.3 物质与意识的关系解释物质与意识的辩证关系,包括相互依存、相互影响等方面。

分析物质决定意识、意识反作用于物质的原理。

第三章:唯物辩证法的基本原理3.1 唯物辩证法的核心观点阐述唯物辩证法的实质和核心思想,包括对立统一、质量互变、否定之否定等原理。

分析唯物辩证法与形而上学的基本区别。

3.2 对立统一规律解释对立统一规律的基本内容,探讨矛盾的普遍性和特殊性。

分析矛盾的斗争和统一、矛盾的转化和解决。

3.3 否定之否定规律阐述否定之否定规律的基本内容,探讨事物发展的前进性与曲折性。

分析事物发展的周期性、阶段性和规律性。

第四章:马克思主义哲学与当代社会4.1 马克思主义哲学在当代社会的意义探讨马克思主义哲学对于当代社会发展的理论指导作用。

分析马克思主义哲学在解决当代社会问题中的指导意义。

4.2 马克思主义哲学在当代中国的实践阐述马克思主义哲学在中国社会主义革命和建设中的应用。

分析马克思主义哲学在中国特色社会主义发展中的重要作用。

马克思主义哲学原理授课教案第一章哲学和马克思主义哲学第一节哲学和哲学基本问题一、什么是哲学1、哲学的字源学含义哲学一词源于古希腊语,由Philos (爱)和Sophia(智慧)词组成,意为爱智慧。

中国古代的哲字,就是智慧的意思,因此,经日本的学者西周的翻译,古希腊的爱智慧的学问就叫哲学。

在亚里士多德的知识分类中,哲学又被称为形而上学。

2、哲学是理论化、系统化的世界观和方法论这是从哲学的研究对象角度下的定义,在理解这个定义时,必须首先弄懂什么是世界观,什么是方法论,世界观和方法论之间是什么关系,世界观和历史观、人生观、价值观之间的关系等问题。

3、哲学是关于自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结这是从哲学和各门科学的关系角度下的定义,在理解这个定义时,要注意哲学和各门科学的关系是一般和个别的关系,各门科学为哲学的产生奠定了基础,哲学的产生为各门科学的研究提供了世界观和方法论的指导。

4、哲学是一种特殊的社会意识形态社会意识形态是社会的统治思想,是为统治阶级提供理论武器,进行辩护和宣传的工具。

哲学为社会的统治阶级提供一定的世界观和方法论,因而它是一种特殊的意识形态。

二、哲学基本问题1、哲学基本问题是思维和存在的关系问题这个关系有两个方面:第一个方面是思维与存在何者为第一性的问题,即世界的本原问题。

对这个问题的不同回答,把哲学划分为唯物主义和唯心主义两个派别;第二个方面是思维和存在有无同一性的问题,即思维能否认识存在,能否正确反映存在的问题。

对这个问题的不同回答,在认识论上产生了可知论和不可知论的区别。

2、为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题首先是由哲学这门学科的性质决定的,不研究思维和存在的关系问题,就不可能是哲学。

其次是由哲学发展的历史证明的,一部哲学发展史,就是围绕思维和存在的关系问题而展开斗争的历史。

再次是由于思维和存在的关系问题在哲学理论体系中的地位决定的,思维和存在的关系问题决定了哲学中其他问题。

马克思主义哲学说课稿马克思主义哲学原理,是马克思主义理论的重要组成部分。

它既是科学的世界观,也是我们进行社会主义经济建设改革开放的重要的方法论。

下面是XX为大家整理的马克思主义哲学说课稿,欢迎参考~我所使用的教材为高等教育出版社出版的《马克思主义基本原理概论》。

今天我所要讲述的《人类社会及其发展规律》为第三章内容。

在此之前,学生们已经基本了解了马克思主义的中的物质性及基本发展规律,这为过渡到本节内容的学习起到了铺垫的作用。

学习马克思主义的相关理论知识,有助于帮助大学生更好的运用马克思主义的立场和观点正确分析和处理实际生活中的问题,提升学生的全面素质。

1识记:(1)社会存在与社会意识的含义(2)两大社会基本矛盾(3)社会历史发展的总趋势是什么2理解:(1)社会存在与社会意识的辩证关系(2)生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系(3)社会主义社会基本矛盾的解决。

3运用:(1)联系社会实际,说明社会存在对社会意识的决定作用(2)联系我国调整生产关系的实际,说明生产关系一定要适合生产力状况的规律(3)分析社会现实,说明改革是推进中国特色社会主义各方面工作的强大动力教学重难点:社会存在与社会意识的辩证关系及其意义,社会基本矛盾及其运动规律,社会发展的动力和人民群众是历史的创造者等观点。

教学难点:如何理解社会形态的更替的必然性与人们的历史选择性之间的关系,如何理解社会形态的发展是一个自然历史过程,如何看待资本主义的基本矛盾及其当代的表现。

教法的特点:务实、求新、灵活务实:突出一个“实”字,体现着主观和客观、理论和实践、知与行的具体的历史的统一。

求新:教学内容具有鲜明的时代气息,贴近学生生活实际、联系社会实际,对学生的成长发展给予具体指导。

灵活:针对具体章节具体分析,运用不同的教学方法。

如:讲授法、讨论法、案例法等,并辅之以多媒体教学。

教法:讲授法:讲出吸引力和感染力,以理服人,用科学的理论解决学生的实际问题。

一、《马克思主义哲学的基本特征》1. 教学目标:理解马克思主义哲学的基本特征,包括它的阶级基础、科学性和革命性。

2. 教学内容:a. 马克思主义哲学的阶级基础:无产阶级革命和社会主义建设。

b. 科学性:马克思主义哲学以自然、社会和人类思维发展为研究对象,揭示普遍规律。

c. 革命性:马克思主义哲学推动社会变革,指导实践。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解马克思主义哲学的基本特征。

b. 案例分析法:分析具体案例,引导学生理解马克思主义哲学的科学性和革命性。

4. 教学步骤:1) 引入新课,介绍马克思主义哲学的产生背景。

2) 讲解马克思主义哲学的阶级基础。

3) 通过案例分析,阐述马克思主义哲学的科学性。

4) 通过案例分析,阐述马克思主义哲学的革命性。

5) 总结课程内容,强调马克思主义哲学的重要意义。

二、《物质和意识的关系》1. 教学目标:理解物质和意识的关系,包括它们的辩证统一和斗争。

2. 教学内容:a. 物质:客观存在,不依赖于人的意识。

b. 意识:主观反映,依赖于物质存在。

c. 物质和意识的辩证统一:相互依存、相互影响。

d. 物质和意识的斗争:历史发展中的矛盾和冲突。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解物质和意识的关系。

b. 小组讨论法:分组讨论物质和意识的辩证统一和斗争。

4. 教学步骤:1) 引入新课,讲解物质的定义和特征。

2) 讲解意识的定义和特征。

3) 阐述物质和意识的辩证统一。

4) 阐述物质和意识的斗争。

5) 小组讨论,分享讨论成果。

6) 总结课程内容,强调物质和意识的关系的重要性。

三、《实践和认识的关系》1. 教学目标:理解实践和认识的关系,包括它们的辩证统一和相互作用。

2. 教学内容:a. 实践:人们改造世界的物质活动。

b. 认识:人们对客观世界的反映和理解。

c. 实践和认识的辩证统一:相互依存、相互促进。

d. 实践和认识的相互作用:实践影响认识,认识指导实践。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解实践和认识的关系。