高中地理《3.1生态环境问题及其产生的原因》1 中图版选修6

- 格式:ppt

- 大小:2.51 MB

- 文档页数:12

第一节生态环境问题及其产生的原因教学建议一、剖析案例,归纳对比,学习生态环境问题的类型将黄土高原水土流失、我国西北地区的沙漠化、南方丘陵地区的红漠化、华北平原土壤盐碱化以及我国西南喀斯特地区的石漠化等类型,进行归纳对比,让学生全面了解生态环境问题的含义和类型。

二、图片展示,分类举例,形象学习湿地概念、类型情景导入,展示我国典型湿地图片,从天然湿地和人工湿地两个角度,让学生讨论指出所有湿地类型,归纳湿地的概念。

三、剖析案例,归纳“美称〞,轻松学习湿地作用通过剖析“洞庭湖湿地的重要价值〞实例,归纳湿地的美称:“地球之肾〞“资源宝库〞“生命摇篮〞“天然空调〞“鸟类乐园〞等,在轻松愉悦的气氛中讨论湿地的生态价值。

四、运用材料,挖掘原因,对症下药分析生态环境保护的措施教学中可运用我国三江平原沼泽地、洞庭湖、三江源地区的相关资料,分析生态环境面临的威胁,剖析形成的原因,对症下药分析保护措施。

参考资料一、石质荒漠化、沙漠化、荒漠化及次生盐渍化的区别1.石质荒漠化在我国的石质山地,由于山体坡地被开垦或植被遭受到严重破坏后发生水土流失,导致土地性状全面改变,最终形成裸岩等难以利用的土地,形成类似于荒漠的景观。

如我国西南喀斯特地貌区表现尤为明显。

2.沙漠化与荒漠化沙漠化≠荒漠化,沙漠化属于荒漠化的一种形式,它是指单纯风力作用下引起的沙质荒漠化。

最典型的地区是我国的“三北〞地区。

而荒漠化主要是指在干旱、半干旱和一些半湿润地区,生态环境遭受破坏后造成土地生产力衰退或丧失而形成荒漠或类似于荒漠景观的过程。

3.土地次生盐渍化在干旱、半干旱和半湿润地区,由于不合理的耕作灌溉,导致地下水位上升,造成土地盐分集聚所形成的现象。

土地次生盐渍化多发生在我国西北和华北地区,如华北平原。

二、湿地的作用三、湿地资源问题与保护案例剖析洞庭湖萎缩的原因与危害。

高中地理 3.1 生态环境问题及其产生的原因优化训练中图版选修61.以下现象不.能说明区域生态环境改善的是( )A.2009年3月底,甘肃敦煌月牙泉由“二泉相映”景观发展为“三泉相依”景观B.可可西里藏羚羊种群恢复较快,2010年数量已近6万只C.近几年,长江泥沙量明显减少D.2007~2011年河南小麦连续5年大幅增产解析:选D。

小麦增产主要与人为因素有关,如生产资料、劳动力、农业技术等投入的增加,开荒、耕地面积增加,农业政策倾向等,并不能说明区域生态环境改善。

有人说:“杂交水稻专家袁隆平培育的优质水稻若申请专利,他将超过比尔·盖茨成为全球首富。

”杂交水稻专家袁隆平培育的水稻良种是利用我国西南深山的野生水稻基因杂交产生的。

据此回答2~3题。

2.下列说法中,正确的是( )A.生物多样性对人类的意义重大,人类应加以保护B.野生水稻良种对人类意义重大,人类可以只保护对人类贡献大的物种C.解决粮食问题,发展农业生产不需要科技创新D.以上说法都不对3.野生水稻基因的成功利用,反映了( )A.要保护全球各种生态系统的平衡B.保护地球上的生物多样性,是人类资源储备的一种方式C.各种自然资源之间,是相互联系、相互影响、相互制约的D.生物资源的人口承载力是无限的解析:由材料叙述可以看出,任何生物种类都可能为人类提供服务,因此,地球上的生物多样性是人类资源储备的一种形式,对人类有重大意义,应加以保护。

答案:2.A 3.B4.湿地与森林、海洋被并称为全球三大生态系统。

湿地在防洪、抗旱、调节气候、控制污染等方面具有其他生态系统所不可替代的功能和效益,被誉为“地球之肾”。

我国政府下令停止开垦三江平原上的沼泽地,主要原因是( )A.三江平原的土壤十分贫瘠B.开发的成本过高C.当前市场上粮食过剩,粮食价值下降D.为了保护和改善三江平原的生态环境解析:选D。

停垦沼泽地是为了保护湿地、改善三江平原的生态环境。

5.阅读材料,回答下列问题。

3.1 生态环境问题及其产生原因●课标要求1.举例说出主要生态环境问题及其产生原因。

2.举例说明某一区域生态环境问题对其他区域影响。

3.读图说出我国不同区域主要生态环境问题。

●课标解读1.通过举例让学生了解主要生态环境问题,并分析其产生原因。

2.举例说明某一区域生态环境问题产生会对其他区域造成影响。

3.通过读图让学生知道我国不同区域主要生态环境问题,并分析其原因。

●新课导入建议通过亚马孙热带雨林遭破坏情况介绍导入新课——生态环境问题及其产生原因。

●教学流程设计①看教材P40~44填写[课前自主导学]中“知识1、主要生态环境问题及其产生原因〞并完成[思考交流]1;②看教材P45填写[课前自主导学]中“知识2、我国不同区域主要生态环境问题〞并完成[思考交流]2。

→步骤1:导入新课,教师通过提问,检查预习效果。

→步骤2:师生互动完成“探究1”[问题导思]1、2、3。

步骤5:教师通过[例2]与[图表活动解读]中[思考解答]教材P45、P46思考解答,讲解研析“我国不同区域生态环境问题形成及防治〞。

总结方法规律。

←步骤4:师生互动完成“探究2〞[问题导思]1、2、3。

←步骤3:教师通过[例1]与[图表活动解读]中对教材42图3-1-5解读以及[思考解答]中对教材P40、P41、P42、P43、P44思考解答,讲解研析“主要生态环境问题产生原因与治理措施〞,总结方法规律。

步骤6:先由学生自主总结本课时学习主要知识,然后对照[课堂小结],以明确掌握已学内容。

安排学生课下完成[课后知能检测]。

课标解读重点难点1.举例说出主要生态环境问题,并分析其产生原因。

2.读图说出我国不同区域主要生态环境问题。

1.主要生态环境问题及其产生原因。

(重点)2.我国不同区域主要生态环境问题。

(重点)主要生态环境问题及其产生原因任何时候都快,大规模物种灭绝发生在热带森林。

海洋与淡水生物严重退化,岛屿上鸟类与哺乳动物中很多物种处于濒危状态。

第一节生态环境问题及其产生的原因学习目标明目标、知重点举例说出生物物种减少、森林资源破坏、湿地减少等生态环境问题及其产生原因。

掌握我国不同区域的主要生态环境问题的分布及成因。

主要生态环境问题及其产生的原因【自主学习】1.生物物种减少(1)生物物种减少的现状:生物多样性遭破坏的速度比历史上任何时候都快,大规模的物种灭绝发生在热带森林。

(2)生物物种减少的原因①对森林的乱砍滥伐;②对野生动植物的过度捕猎、砍伐及非法贸易;③环境污染;④大量引入的外来物种。

2.森林资源破坏(1)森林资源破坏状况:全球每年平均损失森林面积 1 800万公顷~2 000万公顷,对全球生态环境起着重要作用的热带雨林损失尤为严重。

(2)森林资源减少的原因①林木砍伐;②林地开荒和开矿;③薪柴采集和大规模放牧;④空气污染。

3.湿地减少(1)湿地破坏现状①由于不合理的利用和破坏,湿地的面积急剧缩减;②世界上最大的湿地——巴西中南部的潘塔尔沼泽地不断退化;③我国长江中游河湖的快速淤积与天然湿地的过度开垦,使湿地面积大为减少。

(2)湿地减少的原因①土壤侵蚀;②大量引水灌溉和河道截流改向;③人类围湖、围海造田;④环境污染;⑤人类不合理的活动造成湿地植被破坏,湖泊、海岸生态系统退化。

【合作探究】读材料,探究下列问题。

材料一教材P40探索材料。

材料二教材图3-1-3“鸟类的地狱”,图3-1-4“物种入侵”,图3-1-5“亚马孙热带雨林遭破坏”,图3-1-6“亚马孙地区的开发”,图3-1-7“温带森林遭破坏”。

(1)根据材料一中的骨牌效应,试举一个生态系统破坏的实例,解释生态环境问题产生的主要原因以及给人类带来的危害。

(2)据图3-1-3“鸟类的地狱”探究:为什么渔塘成了鸟类的地狱?(3)据图3-1-4“物种入侵”探究:外来物种的危害是什么?(4)据图3-1-5“亚马孙热带雨林遭破坏”、图3-1-6“亚马孙地区的开发”和图3-1-7“温带森林遭破坏”探究:世界森林减少的原因是什么?(5)亚马孙地区的森林破坏严重对世界环境有哪些影响?提示:(1)例如在一片草原区,草地、兔子、狼等共同构成了一个相对稳定的生态系统,但由于人为猎杀等原因,使狼突然减少,甚至消失,那么生态稳定性被破坏,能量流动和物质循环被打破,可能出现兔子急剧增长、草场退化等现象。

高中地理生态环境问题及其产生的原因一、教学目标1. 让学生了解生态环境问题的概念及其产生的原因。

2. 使学生掌握我国主要的生态环境问题及其产生的原因。

3. 培养学生关注生态环境,提高环境保护意识。

二、教学重点与难点1. 重点:生态环境问题的概念、我国主要的生态环境问题及其产生的原因。

2. 难点:生态环境问题的成因分析,学生运用地理知识分析实际问题的能力。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探讨生态环境问题。

2. 运用案例分析法,以具体实例讲解生态环境问题的产生原因。

3. 利用多媒体教学,展示图片和视频资料,增强学生的直观感受。

四、教学过程1. 导入新课:通过展示一些生态环境问题的图片,如水土流失、雾霾等,引导学生思考这些问题的产生原因,引出本节课的主题。

2. 讲解生态环境问题的概念:引导学生了解生态环境问题的定义,明确生态环境问题的范围和内涵。

3. 分析我国主要的生态环境问题:讲解我国当前面临的生态环境问题,如荒漠化、水资源短缺、生物多样性减少等,并引导学生思考这些问题的产生原因。

4. 讲解生态环境问题的产生原因:分析生态环境问题的成因,包括自然因素和人为因素,以及它们的相互作用。

5. 案例分析:以具体生态环境问题为例,如荒漠化问题,分析其产生的原因,让学生加深对生态环境问题产生原因的理解。

6. 总结提升:对本节课的内容进行总结,强调生态环境问题产生的原因及其解决办法。

五、课后作业1. 复习本节课的内容,整理生态环境问题的概念、我国主要的生态环境问题及其产生的原因。

2. 结合自己的生活实际,思考如何减少生态环境问题的产生,提出自己的建议。

3. 预习下一节课的内容,了解生态环境问题的解决办法。

六、教学内容与要求1. 让学生了解生态环境问题的解决办法及其效果。

2. 使学生掌握保护生态环境的基本措施。

3. 培养学生运用地理知识解决实际问题的能力。

七、教学重点与难点1. 重点:生态环境问题的解决办法及其效果,保护生态环境的基本措施。

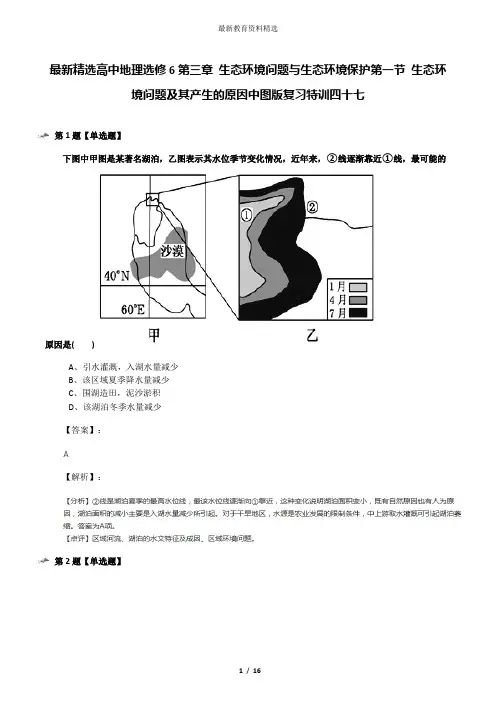

第一节生态环境问题及其产生的原由一、选择题黑河中游流域地处青藏高原和内蒙古高原过渡地带,是甘肃省最重要的商品粮和瓜果蔬菜基地,集中了全流域90%以上的耕地和人口,其生态环境的变化对整个流域的生态环境、经济可连续发展和人民生活水平的提升有侧重要而深远的影响。

读以下图,回答1~2 题。

1.当前该地区生态环境问题主要表此刻()①水资源欠缺②水土流失③植被退化④荒漠化、盐碱化⑤旱涝灾祸A.①②③B.①③④C.②④⑤D.①③⑤2.该河下游弱水段,近几十年来渐渐由常年性水流变成季节性水流,下游的湖沼湿地日渐干枯,向荒漠转变,其主要原由是( ) A.雪线上涨,冰雪消融减少B.降水减少,天气变干C.植被减少,蒸发下渗增添D.流域内水资源分派不合理分析:第 1 题,由图可知,该地位于河西走廊,受温带大陆性天气影响,降水量少,蒸发旺盛,空气干燥;因为人口大批增添,城市发展,使得生产规模扩大,用水量增添,水资源欠缺;河流下游绿洲植被退化;出现盐碱化和荒漠化现象;水土流失和旱涝灾祸多发生在地形坡度大,降水集中且多暴雨的东部季风区,联合选项, B 项正确。

第 2 题,造成河流下游流量减少、湖泊湿地日渐干枯并且向荒漠转变的原由既有自然要素( 全世界变暖,空气干燥,蒸发增强等) ,同时还有人为要素( 流域内水资源分派不合理) ,并且以人为要素为主,故 D 项正确。

答案: 1.B 2.D农牧交织带是指以草地和农田大面积交织散布为特色的生态系统,我国农牧交织带面积达 81 万平方千米,散布范围以以下图所示。

据此回答3~ 4 题。

3.对于农牧交织带的表达,不正确的选项是()A. a 属于农业生产潜力大的地域B. a 植被是防风固沙的天然屏障C. b 植被能够修养水源,保持水土D. b 是多民族聚居区4.农牧交织带是生态系统柔弱的地域,造成其环境损坏的人为原由主要有()①人口增添速度快②压缩农业用地③轮作套种④盲目开荒,粗放耕种A.①③B.②③C.①④D.③④分析:第 3 题,北方的农牧交织带大概与400毫米年等降水量线一致,降水较少,不易大规模发展栽种业,因此农业生产潜力不大。

2017-2018年高中地理第3章生态环境问题与生态环境保护第1节生态环境问题及其产生的原因课时作业中图版选修6编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017-2018年高中地理第3章生态环境问题与生态环境保护第1节生态环境问题及其产生的原因课时作业中图版选修6)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2017-2018年高中地理第3章生态环境问题与生态环境保护第1节生态环境问题及其产生的原因课时作业中图版选修6的全部内容。

第3章生态环境问题与生态环境保护第1节生态环境问题及其产生的原因一、选择题杂交水稻专家袁隆平培育的水稻良种是利用我国西南深山的野生水稻基因杂交产生的。

据此回答1~2题。

1.下列说法中,正确的是( )A.生物多样性对人类的意义重大,人类应加以保护B.野生水稻良种对人类意义重大,人类可以只保护对人类贡献大的物种C.解决粮食问题,发展农业生产不需要科技创新D.以上说法都不对2.野生水稻基因的成功利用,反映了()A.要保护全球各种生态系统的平衡B.保护地球上的生物多样性,是人类资源储备的一种方式C.各种自然资源之间,是相互联系、相互影响、相互制约的D.生物资源的人口承载力是无限的【解析】由材料叙述可以看出,任何生物种类都可能为人类提供服务,因此,地球上的生物多样性是人类资源储备的一种形式,对人类有重大意义,应加以保护。

【答案】1。

A 2。

B3.城市森林是指生长在城市地域范围内,对所在地环境有明显改善作用的林地及相关植被,它具有一定的规模,以林木为主,是各种类型的森林作物、栽培作物和生活在其中的动物、微生物以及它们赖以生存的气候与土壤等自然因素的总称。