邓氏家谱

- 格式:doc

- 大小:314.50 KB

- 文档页数:30

【一】邓姓起源有三1、出自姒姓(夏的始祖大禹为姒姓)。

相传夏朝时帝仲康有子孙封在邓国(今河南邓州一带),邓君的后世子孙就以国为氏,称邓氏。

2、出自子姓(商族的始祖契为子姓)或曼姓。

商王武丁封他的叔父(曼季)于邓国曼城,是为曼侯,称曼氏,曼氏后来又改封邓国(此邓国在今河南省孟县的西南),经西周、春秋 延续了600多年。

西周时,邓国是周朝南方较为重要的一个异姓侯国,但因与楚为敌,于 公元前678年被楚国灭掉。

邓侯子孙为纪念故国,便纷纷改姓邓,史称邓姓正宗。

3、出自李氏。

五代十国时期的南唐后主李煜的第8子李从镒,受封为邓王。

公元975年南唐为北宋所灭后,宋太宗下令缉拿南唐宗室,李从镒之子天和出逃,以父亲封地为氏,其后世子孙遂称邓氏【二】邓姓主要有三种不同的起源。

第一种,是说邓姓出自子姓,是夏禹的后代。

夏禹的曾孙仲康,封自己的一个儿子在邓林,建立邓国,后来在商朝的时候被灭,邓国的遗民就用国名作为自己的姓氏,从此姓邓。

第二种,是说邓姓出自曼姓,是商朝皇族的后代。

商王武丁封自己的叔父于邓,建立邓国,并且赐他姓曼,因此也被称作邓曼国。

邓曼国后来被楚国灭掉,有些国人就用国名作为自 己的姓氏,改姓为邓。

第三种,是说邓姓出自李姓,是南唐王室的后代。

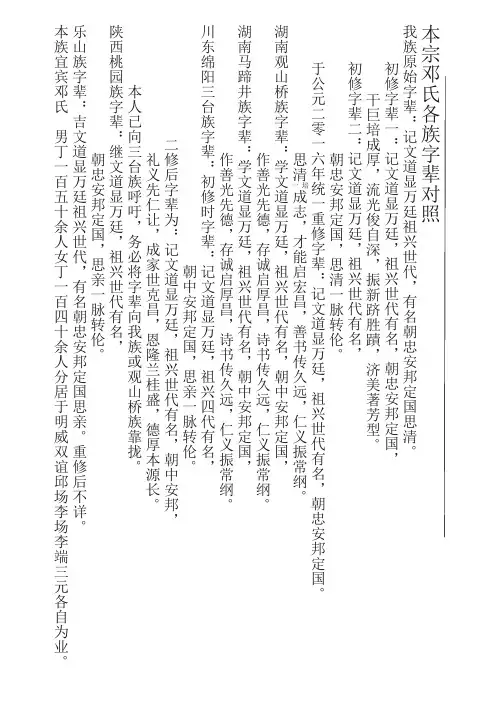

南唐后主李煜封自己的第八个儿子为邓王,南唐灭国后,邓王为避难,就改姓为邓了澤目录字辈派联——————1 序言———————2 家训————————2 族谱源流序————2 族谱总序——————3 族谱旧序—————4 族谱简序——————5 重修族谱序————5 口传之说——————8 西蜀邓氏源流图——9 上川前湖南简序———19 第一世——————23 第二世———————24 第三世——————25 第四世———————27 第五世——————30 第六世———————32 第七世——————37 第八世———————45 第九世——————55 第十世———————71 第十一世—————91第十二世——————105字辈派联学 文 道显 万廷 祖 兴 世 代 有 名朝 中 安 邦 定 国 思 清 培一成志(培和一属于一辈,各自选择)才 能 启 宏 昌 善 书 传 久 远 仁 义 振 常 纲序言西蜀四川宜宾邓氏家训(四川绵阳三台县本宗之笔录) 0兄独能所近乎,必也,去其旧染,教之以孝弟忠信之行,戒其恶习,告之以礼义廉耻之事,将见前之慕浮华者,今必实行,前之为比匪者,今则为君子,非为之禁,其义不甚大矣哉窃愿吾家子孙,积善相承,训迪不倦,谚云:守本分而安岁月,凭天理以度春秋。

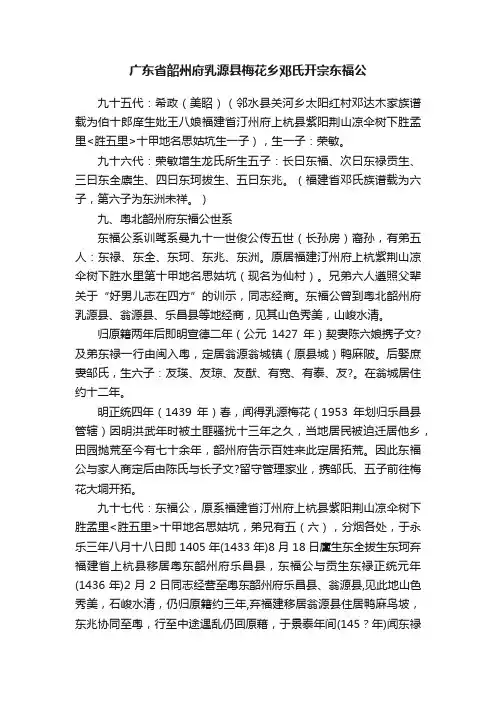

广东省韶州府乳源县梅花乡邓氏开宗东福公九十五代:希政(美眧)(邻水县关河乡太阳红村邓达木家族谱载为伯十郎庠生妣王八娘福建省汀州府上杭县紫阳荆山凉伞树下胜孟里<胜五里>十甲地名思姑坑生一子),生一子:荣敏。

九十六代:荣敏增生龙氏所生五子:长曰东福、次曰东禄贡生、三曰东全廪生、四曰东珂拔生、五曰东兆。

(福建省邓氏族谱载为六子,第六子为东洲未祥。

)九、粤北韶州府东福公世系东福公系训骘系曼九十一世俊公传五世(长孙房)裔孙,有弟五人:东禄、东全、东珂、东兆、东洲。

原居福建汀州府上杭紫荆山凉伞树下胜水里第十甲地名思姑坑(现名为仙村)。

兄弟六人遵照父辈关于“好男儿志在四方”的训示,同志经商。

东福公曾到粤北韶州府乳源县、翁源县、乐昌县等地经商,见其山色秀美,山峻水清。

归原籍两年后即明宣德二年(公元1427年)契妻陈六娘携子文?及弟东禄一行由闽入粤,定居翁源翁城镇(原县城)鸭麻陂。

后娶庶妻邹氏,生六子:友瑛、友琼、友猷、有宽、有泰、友?。

在翁城居住约十二年。

明正统四年(1439年)春,闻得乳源梅花(1953年划归乐昌县管辖)因明洪武年时被土匪骚扰十三年之久,当地居民被迫迁居他乡,田园抛荒至今有七十余年,韶州府告示百姓来此定居拓荒。

因此东福公与家人商定后由陈氏与长子文?留守管理家业,携邹氏、五子前往梅花大垌开拓。

九十七代:东福公,原系福建省汀州府上杭县紫阳荆山凉伞树下胜孟里<胜五里>十甲地名思姑坑,弟兄有五(六),分烟各处,于永乐三年八月十八日即1405年(1433年)8月18日廩生东全拔生东珂弃福建省上杭县移居粤东韶州府乐昌县,东福公与贡生东禄正统元年(1436年)2月2日同志经营至粤东韶州府乐昌县、翁源县,见此地山色秀美,石峻水清,仍归原籍约三年,弃福建移居翁源县住居鸭麻鸟坡,东兆协同至粤,行至中途遇乱仍回原藉,于景泰年间(145?年)闻东禄弃翁源县移居柳州府桂阳县,东福公闻及乳源县笃生贤哲簮缨于继世,天顺庚辰年十月四日弃翁源县移居乳源县住居地名梅花大硐。

邓氏水口畈上庄简介参天大树必有其根继承祖德百世流芳中国在几千年前就有了姓氏,邓姓有三千多年的历史,据资料统计,全国邓姓有七千多万人口,占全国总人口的5.4%。

邓氏家族从东汉200年间,祖先遐公随兄从河南邓洲迁徒江西豫章,后由继祖大用元初公从江西高安县迁居湖北蒲圻(现改为赤壁)云台山,此地璘公为始祖,后由璘公之子敬忠生子二个,次子文传迁居国塘,长子文清迁居水口畈,为上下庄。

在几百年间,家族和谐相处奋发向上,生养身习,经久不衰,以勋名著,以高为节。

为了纪念上庄的祖先的丰功伟绩,在本族106世人士咸庆的倡领下,全庄上下共同努力,在各庄的支持下,并由本庄松林捐款一万伍千元,咸宁捐款三千元,春林捐款一千元,西林捐物折款四千元,于2006年上庄祖堂正式落成并请客庆典。

本次修谱包括羊楼司在内上庄共有142人,其中:男丁80人,女娶丁48人,望丁2人,收费女丁12人。

邓氏家族的宗旨是:对上门女婿子女,随母下堂子女,祧子女,继子女,随母亲姓的子女,凡愿姓邓又遵昭穆者均应登记入谱,平等相等。

曼祖封邓居南阳迁教奠基水口庄披荆斩棘垦千倾课子弛疆广济粮国典英致达春公百代楷模永流芳水口庄基三百载厚德传业代弘扬二0一五年修谱一0五世邓昌其选邓氏家谱派序说明据统计从一九二二年修谱,茶安益阳5个庄的老派为:启胜应试魁德泽先人永家声孝友传文化思佐理光裕道惟全一九三六年全市统一使用大成谱为96派为今后赤壁邓氏宗族新派,希望各庄各户应对照老辈派序从出生的人口都应取派号,一旦上了身份证,就难修改。

启胜应试魁德泽先人永家声孝友传为对照派。

正直廷立道顺时昌咸怀忠孝自成善良人才纪盛德业传芳功昭东汉声振南阳三登衍庆两秀垂光勋华代著门第日彰云邝继起品诣宜藏希贤作圣济世扶乡学娴韬略泽被黎苍经文纬武治国安邦绍光启后凤翥鸾翔辉煌奕叶福荫弥长赤壁市邓氏家谱修纂委员会二0一五年十月。

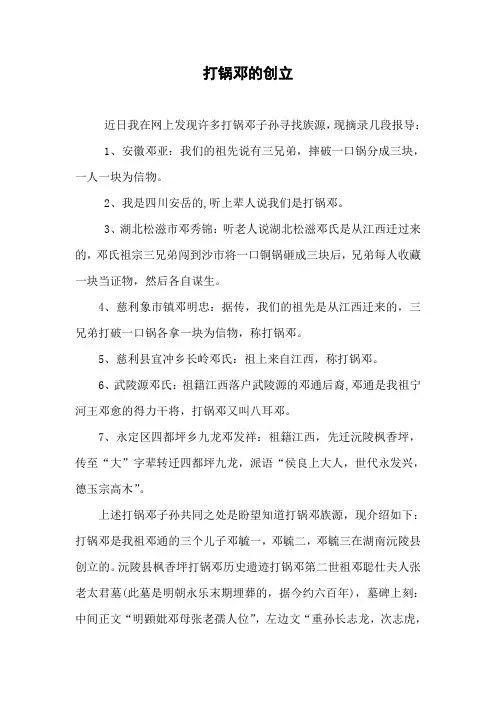

打锅邓的创立近日我在网上发现许多打锅邓子孙寻找族源,现摘录几段报导:1、安徽邓亚:我们的祖先说有三兄弟,摔破一口锅分成三块,一人一块为信物。

2、我是四川安岳的,听上辈人说我们是打锅邓。

3、湖北松滋市邓秀锦:听老人说湖北松滋邓氏是从江西迁过来的,邓氏祖宗三兄弟闯到沙市将一口铜锅砸成三块后,兄弟每人收藏一块当证物,然后各自谋生。

4、慈利象市镇邓明忠:据传,我们的祖先是从江西迁来的,三兄弟打破一口锅各拿一块为信物,称打锅邓。

5、慈利县宜冲乡长岭邓氏:祖上来自江西,称打锅邓。

6、武陵源邓氏:祖籍江西落户武陵源的邓通后裔,邓通是我祖宁河王邓愈的得力干将,打锅邓又叫八耳邓。

7、永定区四都坪乡九龙邓发祥:祖籍江西,先迁沅陵枫香坪,传至“大”字辈转迁四都坪九龙,派语“侯良上大人,世代永发兴,德玉宗高木”。

上述打锅邓子孙共同之处是盼望知道打锅邓族源,现介绍如下:打锅邓是我祖邓通的三个儿子邓毓一,邓毓二,邓毓三在湖南沅陵县创立的。

沅陵县枫香坪打锅邓历史遗迹打锅邓第二世祖邓聪仕夫人张老太君墓(此墓是明朝永乐末期埋葬的,据今约六百年),墓碑上刻:中间正文“明顕妣邓母张老孺人位”,左边文“重孙长志龙,次志虎,三志华,四志旺”,右边文“始祖讳通居江西吉安府吉水县,自明纪洪武年间徙辰郡铜盆巷,后移东关依城居,寿终奉柩归江省依祖坟地名黄婆桥安葬,祖妣戴氏生子,长毓一金氏,次毓二傅氏,三毓三晁氏,时将锅一口打成三块,各执一块以为子孙认验,故至今称打锅邓”。

右边侧碑上刻有打锅邓班派“毓聪荣仕志、万仲启伯之、宏良上大人、世代永发兴”“德裕崇高茂、祥和应瑞呈、熙朝开圣祚、汉国肇文明、学福长安定、才全久正纯、展谋彰秀绪、显达美家声”。

五百多年前的墓碑文明确告诉打锅邓子孙:1、邓通是我打锅邓是从江西吉安府吉水县迁到湖南来的(邓通是明朝卫国公邓愈得力干将)。

2、我祖邓毓一、邓毓二、邓毓三三兄弟在湖南辰州府(今湖南沅陵县),将锅一口打成三块,各执一块以为子孙认验,创立了打锅邓。

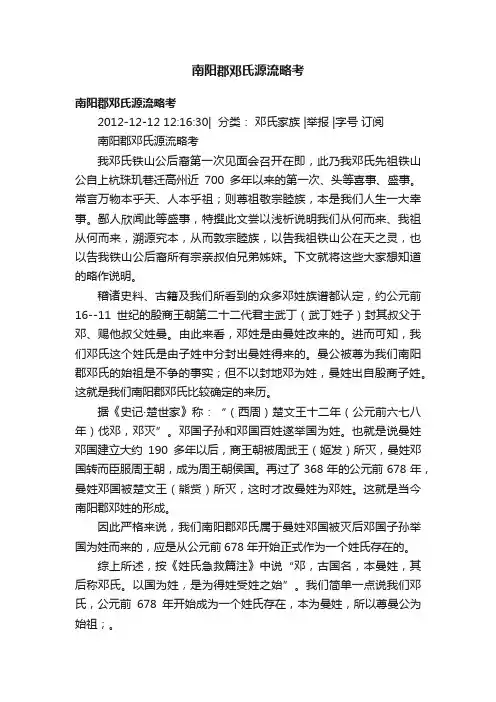

南阳郡邓氏源流略考南阳郡邓氏源流略考2012-12-12 12:16:30| 分类:邓氏家族 |举报 |字号订阅南阳郡邓氏源流略考我邓氏铁山公后裔第一次见面会召开在即,此乃我邓氏先祖铁山公自上杭珠玑巷迁高州近700多年以来的第一次、头等喜事、盛事。

常言万物本乎天、人本乎祖;则尊祖敬宗睦族,本是我们人生一大幸事。

鄙人欣闻此等盛事,特撰此文尝以浅析说明我们从何而来、我祖从何而来,溯源究本,从而敦宗睦族,以告我祖铁山公在天之灵,也以告我铁山公后裔所有宗亲叔伯兄弟姊妹。

下文就将这些大家想知道的略作说明。

稽诸史料、古籍及我们所看到的众多邓姓族谱都认定,约公元前16--11世纪的殷商王朝第二十二代君主武丁(武丁姓子)封其叔父于邓、赐他叔父姓曼。

由此来看,邓姓是由曼姓改来的。

进而可知,我们邓氏这个姓氏是由子姓中分封出曼姓得来的。

曼公被尊为我们南阳郡邓氏的始祖是不争的事实;但不以封地邓为姓,曼姓出自殷商子姓。

这就是我们南阳郡邓氏比较确定的来历。

据《史记·楚世家》称:“(西周)楚文王十二年(公元前六七八年)伐邓,邓灭”。

邓国子孙和邓国百姓遂举国为姓。

也就是说曼姓邓国建立大约190多年以后,商王朝被周武王(姬发)所灭,曼姓邓国转而臣服周王朝,成为周王朝侯国。

再过了368年的公元前678年,曼姓邓国被楚文王(熊赀)所灭,这时才改曼姓为邓姓。

这就是当今南阳郡邓姓的形成。

因此严格来说,我们南阳郡邓氏属于曼姓邓国被灭后邓国子孙举国为姓而来的,应是从公元前678年开始正式作为一个姓氏存在的。

综上所述,按《姓氏急救篇注》中说“邓,古国名,本曼姓,其后称邓氏。

以国为姓,是为得姓受姓之始”。

我们简单一点说我们邓氏,公元前678年开始成为一个姓氏存在,本为曼姓,所以尊曼公为始祖;。

那么大家肯定又会问,那我们邓姓的发源地在什么地方?是不是现在河南省南阳市邓州所说的一样?为什么邓州会说我们天下邓氏唯一的发源地为邓州?下面我就乘这次机会给大家说明如下。

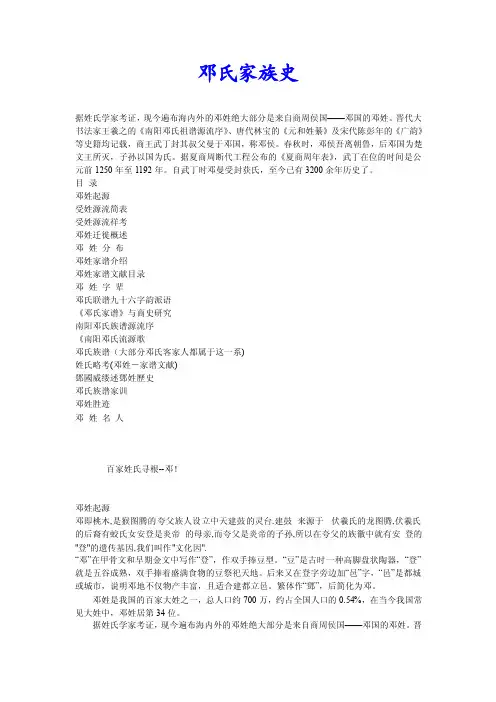

邓氏家族史据姓氏学家考证,现今遍布海内外的邓姓绝大部分是来自商周侯国——邓国的邓姓。

晋代大书法家王羲之的《南阳邓氏祖谱源流序》、唐代林宝的《元和姓綦》及宋代陈彭年的《广韵》等史籍均记载,商王武丁封其叔父曼于邓国,称邓侯。

春秋时,邓侯吾离朝鲁,后邓国为楚文王所灭,子孙以国为氏。

据夏商周断代工程公布的《夏商周年表》,武丁在位的时间是公元前1250年至1192年。

自武丁时邓曼受封获氏,至今已有3200余年历史了。

目录邓姓起源受姓源流简表受姓源流祥考邓姓迁徙概述邓姓分布邓姓家谱介绍邓姓家谱文献目录邓姓字辈邓氏联谱九十六字韵派语《邓氏家谱》与商史研究南阳邓氏族谱源流序《南阳邓氏流源歌邓氏族谱(大部分邓氏客家人都属于这一系)姓氏略考(邓姓-家谱文献)鄧國威缕述鄧姓歷史邓氏族谱家训邓姓胜迹邓姓名人百家姓氏寻根--邓!邓姓起源邓即桃木,是猴图腾的夸父族人设立中天建鼓的灵台.建鼓来源于伏羲氏的龙图腾,伏羲氏的后裔有蛟氏女安登是炎帝的母亲,而夸父是炎帝的子孙,所以在夸父的族徽中就有安登的"登"的遗传基因,我们叫作"文化因".“邓”在甲骨文和早期金文中写作“登”,作双手捧豆型。

“豆”是古时一种高脚盘状陶器,“登”就是五谷成熟,双手捧着盛满食物的豆祭祀天地。

后来又在登字旁边加“邑”字,“邑”是都城或城市,说明邓地不仅物产丰富,且适合建都立邑。

繁体作“鄧”,后简化为邓。

邓姓是我国的百家大姓之一,总人口约700万,约占全国人口的0.54%,在当今我国常见大姓中,邓姓居第34位。

据姓氏学家考证,现今遍布海内外的邓姓绝大部分是来自商周侯国——邓国的邓姓。

晋代大书法家王羲之的《南阳邓氏祖谱源流序》、唐代林宝的《元和姓綦》及宋代陈彭年的《广韵》等史籍均记载,商王武丁封其叔父曼于邓国,称邓侯。

春秋时,邓侯吾离朝鲁,后邓国为楚文王所灭,子孙以国为氏。

据夏商周断代工程公布的《夏商周年表》,武丁在位的时间是公元前1250年至1192年。

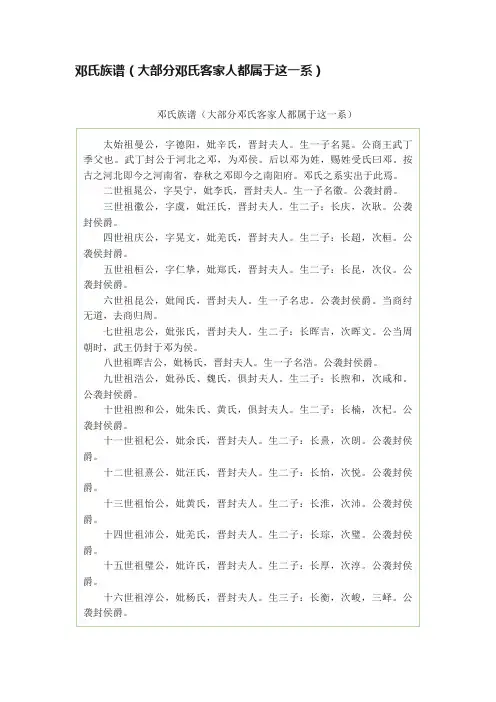

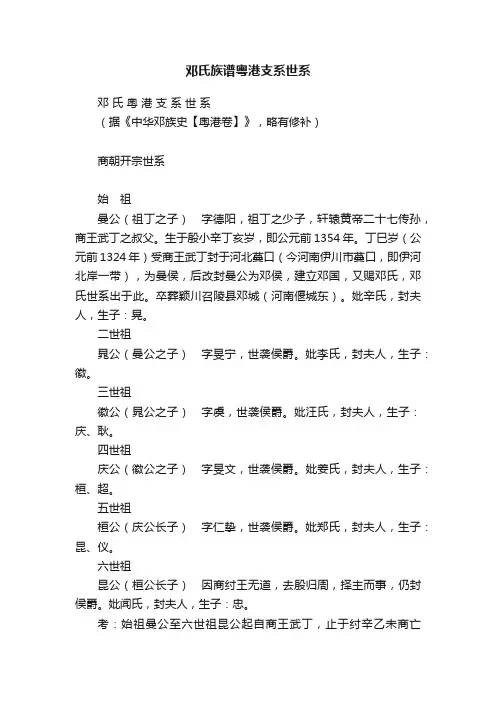

邓氏族谱粤港支系世系邓氏粤港支系世系(据《中华邓族史【粤港卷】》,略有修补)商朝开宗世系始祖曼公(祖丁之子)字德阳,祖丁之少子,轩辕黄帝二十七传孙,商王武丁之叔父。

生于殷小辛丁亥岁,即公元前1354年。

丁巳岁(公元前1324年)受商王武丁封于河北蔓口(今河南伊川市蔓口,即伊河北岸一带),为曼侯,后改封曼公为邓侯,建立邓国,又赐邓氏,邓氏世系出于此。

卒葬颖川召陵县邓城(河南偃城东)。

妣辛氏,封夫人,生子:晃。

二世祖晁公(曼公之子)字旻宁,世袭侯爵。

妣李氏,封夫人,生子:徽。

三世祖徽公(晁公之子)字虞,世袭侯爵。

妣汪氏,封夫人,生子:庆、耿。

四世祖庆公(徽公之子)字旻文,世袭侯爵。

妣姜氏,封夫人,生子:桓、超。

五世祖桓公(庆公长子)字仁挚,世袭侯爵。

妣郑氏,封夫人,生子:昆、仪。

六世祖昆公(桓公长子)因商纣王无道,去殷归周,择主而事,仍封侯爵。

妣闻氏,封夫人,生子:忠。

考:始祖曼公至六世祖昆公起自商王武丁,止于纣辛乙未商亡(约为公元前1250-1046年),共9王约204年。

西周(公元前1046-前771年)七世祖忠公(昆公之子)周封,世袭侯爵。

妣张氏,封夫人,生子二:晖吉、晖文。

八世祖晖吉公(忠公长子)世袭侯爵。

妣杨氏,封夫人,生子:日浩。

九世祖日浩公(晖公之子)世袭侯爵。

妣魏氏,封夫人,生子:煦和。

继配黄氏,封夫人,生子:咸和。

十世祖煦和公(日浩长子)世袭侯爵。

妣朱氏,封夫人,生子:楠。

继配黄氏,封夫人,生子:杞。

十一世祖杞公(煦和次子)世袭侯爵。

妣余氏,封夫人,生子:熹珍、朗珍。

十二世祖熹珍公(杞公长子)世袭侯爵。

妣汪氏,封夫人。

生子二:怡、悦。

十三世祖怡公(熹珍长子)世袭侯爵。

妣黄氏,封夫人,生子二:淮、沛。

十四世祖沛公(怡公次子)世袭侯爵。

妣姜氏,封夫人,生子二:琮、璧。

十五世祖璧公(沛公次子)世袭侯爵。

妣许氏,封夫人,生子二:厚、淳。

东周(公元前770-前221年)十六世祖淳公(璧公次子)世袭侯爵。

![邓氏家谱[宝典]](https://uimg.taocdn.com/4dbabbf5804d2b160a4ec039.webp)

邓氏家谱[宝典]邓家祖宗姓氏来源源于商周侯国的姓(摘自【新编百家姓】增订本)大约在公元前十三世纪,商高宗武丁把他的叔父封于邓,建立候爵邓国,赐姓曼。

西周时,曼姓邓国是周朝在南方较为重要的异姓侯国,强盛时的疆域,北起南阳盆地南部,和申国、吕国(在今河南南阳市、县境) 相邻;东连今湖北枣阳,与唐国相接;南接汉水,和罗、彭、鄢、卢戎相望;西邻谷国(今湖北谷城),周围约一百五十余里,春秋时,邓国在大国争霸的形势下求生存,曾多方与大国交好,如:楚武王、郑庄公皆娶邓女,谓之夫人邓曼 (《古今姓氏书辨证》);公元前七百零五年,邓侯吾离又与西邻的谷伯去今山东曲阜朝拜鲁国。

但是,公元前七百零三年楚与巴会师围鄾时,邓侯曾派兵去救援而得罪楚国。

鲁庄公十六年(前六百七十八年),邓国传至邓祁侯,被楚文王灭掉,子孙以国为氏,就是邓氏。

对此,唐代的《元和姓纂》概括说;邓、曼姓,殷时侯国也,春秋时,邓侯吾离朝鲁,后为楚文王所灭,子孙以国为氏。

由于楚、邓系甥舅之帮,楚灭邓仅是将原臣服于周的邓国更易为楚之属地而已,所以亡国后的邓国子孙,大多仍安居故土,有的还在楚国做了官。

这些人均被称为楚人,著名者有被称为“楚之良”的邓廖。

春秋末,邓廖的裔孙邓析到郑国做官,而邓氏多数仍为楚人,历战国、秦、至汉代,由于战乱、官职调遣等原因,邓氏有移居于今四川、陕西、广东、江苏等省者,如西汉时的邓通为蜀郡南安(今四川东山) 人,邓先为成固(今陕西城固县东) 人,邓宓为番禺(今广东广州番禺) 人,邓彭祖为沛(今江苏沛县) 人。

西汉中叶,邓况始自楚徒居南阳新野(今河南新野南) 人,子孙以农桑为业,过了百余年默默无闻的生活,至东汉初,因族人为光武帝刘秀的中兴汉室立下大功及东汉皇室的亲戚关系,一跃而成为东汉最显赫的家族。

正如宋人邓名世【古今姓氏书辩证】所云:邓氏自中兴后累世宠贵,凡侯者二十九人,公二人,大将军以下十三人,中二千石十四人,列校二人,州牧郡守四十八人,其余侍中、将、大夫、郎、谒者不可胜数。

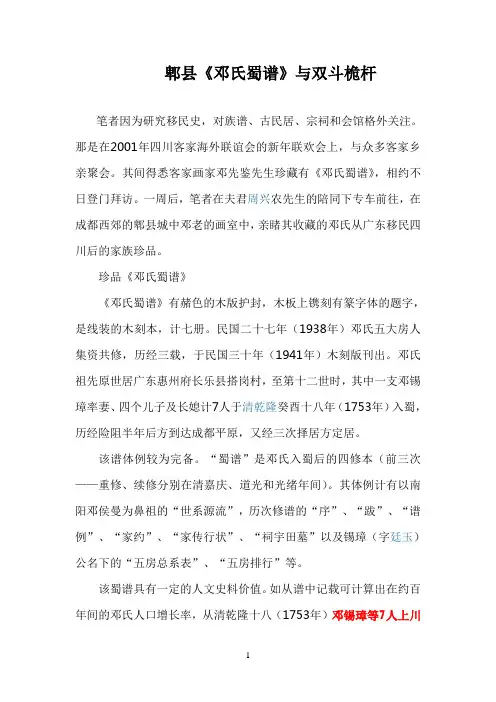

郫县《邓氏蜀谱》与双斗桅杆笔者因为研究移民史,对族谱、古民居、宗祠和会馆格外关注。

那是在2001年四川客家海外联谊会的新年联欢会上,与众多客家乡亲聚会。

其间得悉客家画家邓先鉴先生珍藏有《邓氏蜀谱》,相约不日登门拜访。

一周后,笔者在夫君周兴农先生的陪同下专车前往,在成都西郊的郫县城中邓老的画室中,亲睹其收藏的邓氏从广东移民四川后的家族珍品。

珍品《邓氏蜀谱》《邓氏蜀谱》有赭色的木版护封,木板上镌刻有篆字体的题字,是线装的木刻本,计七册。

民国二十七年(1938年)邓氏五大房人集资共修,历经三载,于民国三十年(1941年)木刻版刊出。

邓氏祖先原世居广东惠州府长乐县搭岗村,至第十二世时,其中一支邓锡璋率妻、四个儿子及长媳计7人于清乾隆癸酉十八年(1753年)入蜀,历经险阻半年后方到达成都平原,又经三次择居方定居。

该谱体例较为完备。

“蜀谱”是邓氏入蜀后的四修本(前三次——重修、续修分别在清嘉庆、道光和光绪年间)。

其体例计有以南阳邓侯曼为鼻祖的“世系源流”,历次修谱的“序”、“跋”、“谱例”、“家约”、“家传行状”、“祠宇田墓”以及锡璋(字廷玉)公名下的“五房总系表”、“五房排行”等。

该蜀谱具有一定的人文史料价值。

如从谱中记载可计算出在约百年间的邓氏人口增长率,从清乾隆十八(1753年)邓锡璋等7人上川(其率妻及四子入蜀,落业后生第五子),五大房人繁衍至道光二十六年(1846年)计今九十四年所传五房流派嗣裔四百余人,籍居于二、三邑地,建祠堂立尝……(见《璋公祠田序》)。

又如生动地反映出邓氏中原不断南迁的漫长历史:从南阳南下至江西抚州,再迁至福建上杭汀洲等地繁衍后代。

太乙公为邓氏由闽迁粤的开基祖,至十二世分支入蜀。

至今在川两个半世纪,历经“锡”、“振”、“鹏”、“英”四代,自第五代起五房字派为“泰兆自先起,克家必有从……”今已传至第11代“家”字辈。

邓先鉴今年77岁,是“先”字辈的,系入蜀祖的第8代裔孙。

再如该谱是邓氏自粤上川后定居创业的生动写照:创业祖(入蜀第二代)长房长子振滉率诸弟艰苦创业十多年,如居于华阳檀木村,其“率诸弟力耕越五年,仅足糊口……”继迁于石板滩“始学负贩”,继迁成都北门外大湾。

南阳邓⽒族谱资料南阳邓⽒族谱源流序周官⼩史,定系世辨昭穆之制。

上⽽君公,下及⼠⼤夫之家,不相越。

⾄我国朝挚虞以来,始有谱牒之作。

闲考魏书所载谱系编,有四海⼤姓纪、郡姓、县姓等纪,⼤都以门第相尚。

故魏书九品官⼈之法,多出于世族⼤家。

⽽世族之所通显者,莫如南阳邓⽒为最著。

粤稽邓⽒⾃商王武丁封季⽗曼于河北南阳之邓国,遂以南阳为郡,以国为姓,分封⾷采,世袭侯爵。

历晁、徽、庆、桓、昆、忠、晖和、⽇浩、煦和、杞、熹、怡、沛、璧、淳、衡、略,⾄宣公字吾离,经⼀⼗九代。

周桓王时,离侯惧楚,与蔡、郑⼆国交会,以是尊周室⽽朝服于周。

再传尚、粹及渊,计⼆⼗⼆代。

周襄王时,邓国被灭,失守茅⼟。

传⾄侃公,周景王时复任徐州刺史。

监公为晋阳县令。

安国公任南城宰。

铭公州牧刺史。

⽂仲公河东令。

缙光公安陵刺史。

成公汉沧州牧。

敏公中书⼤夫。

通公佐汉有功,⽂帝赐之铜⼭。

⼴汉公宣帝中丞。

明公平帝御史。

厥后四⼗七世祖禹公东汉功⾂,永平三年加封云台⾸将,夫⼈严、谢、任,⽣拾叁⼦:训、谦、让、说、读、诒、议、诗、论、谋、识、谟、诰。

公孙⽗⼦显宦朝⾂,家声赫奕。

训公封校尉。

騭公汉将军封蔡侯。

卓公讳聪与万世公(按即训公四⼦闾之⼦)相继,后先辉映,词赋著名。

闻舜公汉将军。

艾公安西将军。

忠公晋都亭侯。

遐公字安远,东晋隆和元年任竟陵太守,始离新野⽴湖湘地家焉。

汉晋之间,历代功⾂,屡朝将相,炳炳麟麟,益见乎世勋矣。

与余遐公嗣君镇国将军羌公同⼒王事。

路出湖湘,其家编修谱牒,将军与其族⼈具册请为之序。

因披阅其世族源流,详览其前后绘图,洵⾜为探本清源,有条不紊,朗然伦序,⼀脉贯通,盛亢相仍,庆流未艾。

诚哉,家之有谱,犹夫国之有史也。

余虽不敏,不得不为之⽂辞。

因略弁数⾔于其间,⽤锓诸梓,以俾邓⽒云礽以垂久远纪云。

晋康宁⼆年甲戌岁菊⽉穀旦,右将军会稽内史兼理节机务事通家同寅弟王羲之顿⾸拜撰。

《邓⽒族谱》序夫谱何为⽽作也,孝⼦顺孙纪祖功宗德,垂统传绪。

族属虽疏远,实录其源流,使后世知为⼀本。

邓氏后代邓姓辈分表

一、邓氏家谱字辈大全

1、陕西西乡县邓氏字辈:明玉显积法,国太自兴隆,文章忠盛世,崇德书善鸿。

2、河北唐山邓氏字辈:泰守之福,永承汉柏,长久富贵。

3、广东陆丰县深塘支派字辈:就春荣庆,发浪云开,新费士司,久永清堂。

4、山东泰安市邓氏字辈:世命启成正中洪,文元少先盛,举聂昌泼(博)达,家明自时来。

5、福建沙县湖源乡邓氏字辈:际尔时方盛宁馨。

6、湖南麻阳九曲邓氏字辈:爱彦文俊辛,必永子如应,秀万天正上,朝廷大国昌,宗德显其光记时臣明顺邦安庆文良。

《中州今古》90年2期“姓源考”一栏刊有何兆麟同志的《邓氏家族的根在新野》一文,该文的目的在考证邓氏家族的“根”不在邓州实在新野。

但从该文对邓氏家族渊源的介绍上,却给我们提供了一个极为重要而又十分宝贵的资料信息。

《邓氏家谱》目前只有两本;一本是河南省新野县档案馆保存的《邓氏家谱》;一本是马来西亚华裔邓威先生回国寻根问祖带来的《邓氏家谱》。

诚如作者所说,这两本《家谱》,“不仅相似,而且同源”。

新野县的《邓氏家谱》称:“殷丁封叔父于河南为邓国,后因以为氏”。

马来西亚的《邓氏家谱》,诚如作者所说,这两本《家谱》,“不仅相似,而且同源”。

新野县的《邓氏家谱》称:“殷丁封叔父于河南为邓国,后因以为氏”。

马来西亚的《邓氏家谱》说:“邓氏家族的太始祖是商王武丁的季父曼公德阳,被武丁封为邓侯,后商王赐予曼公为邓姓”。

经查证落实,《邓氏家谱》所载的人和事,与《嘉靖邓州志》的记载,和邓州现存的文物,完全相符。

汉王符的《潜夫论》,在《志氏姓》篇中也说:“曼姓封于邓”。

谢钧祥同志的《姓氏浅谈》“姓氏寻根24”《邓氏祖根在邓州》也说:“……至商朝时,高宗武丁灭口掉姒姓邓国,封其叔父于邓国曼地,赐姓曼氏,建立侯爵邓国。

公元前678年,曼姓邓国被楚文王灭掉,其子孙以国名为氏,姓邓”(见《河南电视报》)。

从而说明《邓氏家谱》的资料是翔实可靠的。

两本《邓氏家谱》,一个在国内,一个在国外,但它们都说邓氏家族的太始祖是殷王武丁的叔父,即被武丁封到邓国的邓侯曼氏。

武丁封曼氏于邓的事实,为我们研究殷商史,有关盘庚迁殷不是北蒙而为西亳偃师,提供了新的佐证。

自从《竹书》出土,《竹书》所载“盘庚旬自奄迁于北蒙曰殷”,及其注语“自盘庚徙殷至纣之灭,二百七十三年更不徙都”一段话,使不少学者认为“盘庚徙殷”徙的是北蒙即今河南安阳殷墟。

并且认为安阳殷墟自盘庚建都直到纣亡,二百七十三年,一直是殷都,再没迁过都。

但历史的实际,并非如此。

因为从安阳殷墟的考古发掘证明:不仅十五万片甲骨文中见不到盘庚的甲文,而且在发掘的十三座大墓中,也没有发现盘庚的墓葬。

各地邓氏字辈中华邓氏族谱网宗亲论...可必英才广,从知道义彰;家声恒字振,孝友笃纲常。

(本族于湖广填川时迁居长寿,先祖入川前居于湖北麻城孝感乡,迁孝感前居于江西吉安泰和,并迁居过湖南永州。

)重庆壁山县邓氏的字辈:奇才方贵显,荣华震大廷,文名著百代。

重庆开县义和大堰塘邓氏支派字辈:… … …怀余永元一,尚林文士起,应兆日昌荣,崇学辉先绪,至仁传世英,开基以正大,承泽自光明,宗德联芳远,国恩观允成,玺厚毓俊贤,真知善行言,庶彦策邦强,高杰耀星汉。

重庆市云阳县龙洞乡东升村上湾邓氏字辈:上川前:祖宗文,思庆庭朝文,子大尚世国。

希光承有志,应德振兴隆,汉邦。

上川后:文思廷朝文,子大尚世洪。

希光承有治,运自永长隆。

后续:正德汉方见,列青玖保远。

惜绍武准王,万贵兴常良。

开银福寿以,礼正达三江。

和南宁广浙,国泰民安邦。

邓氏两季堂字辈:旧序:“德秉均英(以上四字与沅邑合),用子惟思,允绍宗承,继嘉千万,光增福泽(以上十六字与沅邑未合)”;沅邑旧序:“德秉均英(以上四字与益邑合),文人时遴,尚祖林嗣,之系元享,本中生正(以上十六字与益邑未合)”;新序:“(以下后先字派起二十八字与沅邑合)先志克成,希彰达道,丕振芳声,多因济美,久以昭明,其祥长发,家世昌荣”;聊谱序:“动静分翕癖,类族始於寅。

亚当標异说,盘古属遗言。

溯厥轩尧初,干劲支柯萦。

舜日咨尔契,厖命膺眷求。

荫袭封叔曼,逮祁刚造端。

聘鲁见交鄰,强种潢胄频。

懿哉我司徒,指挥拯陆沉。

加秩享疆邑,垣次冠五辰。

执艺淳且备,来晜普遵循。

缨簪缵旧服,介祜万斯年。

”浙江开化邓氏文贤堂字辈:“鸿声丕振泰连增昌学从孔孟步立端方诗书礼乐佈海贤良荣延万代大德耿光”。

湖南麻阳拖冲、锦和邓氏支派:仁亚卧必丹子土如尚兴学应咸永玉大开光明克绍鸿谟显熙忠善述长修齐恒振志懋德自流芳湖南长沙十贤续修邓氏字辈:法官桥各区原序:“世法桂文景绍嗣时伯玉系志金林芳士增自大永昌英贤”;玉系金以旁序:“自世通公二十三世至贤派”;马龙汉各区原序:“元宗文思应启土司之大有乐年逢自世博公二十三世至逢派”;合族公定序:“桃源文公裔下派语自公起至家声丕振毓秀锤祥克全孝友德泽弥长”。

《湖南氏族源流(邓氏部分)》一、长沙邓氏长沙罐山邓氏始迁祖斌公,明成化17年(1481)由江西南昌迁善化,落业罐山。

三传为隆公,生子五:朝祖、朝武、朝金、朝暘、朝銮。

金、暘、銮三房之后无传。

祖、武二房族谱始修于清乾隆4年(1739),道光24年(1844)续修。

派歌:朝廷添元启,学世祖文思,功立太常纪,名传金榜知,绍先承邓序,裕后振宗支,爵让徽猷贵,政留广爱奇。

长沙格塘邓氏鼻祖禹公,字仲华,汉封高密侯。

始迁祖均祥公,明进士,任湖南邵阳县知县,敕授文林郎,世居长邑新康都格塘。

浏阳南山桥邓氏系出友忠公派,友忠公之六世孙谦亨,宋末由荐辟任隆兴总管,建三贤书院,欧阳圭斋先生为之记。

谦亨公生五子:杞、桂、椿、柏、梓。

桂,字狮岸,元时偕弟梓由江西奉新县迁湖南浏阳县,梓衍浏北白洲邓家桥。

桂居浏阳南山桥,裔孙居浏北连溪镇南山桥及平岗洞等地。

宗祠在南山桥。

至1930年,男丁290余人,女口160余人。

班序:狮达伯应汝,梓宗志惟仁,正显崇守德,本贵再明伦,继序彰全盛,绍先文武同,盈庭诗礼训,万世振家声。

浏阳茨山冲邓氏系出谦亨公五子梓(一作紫),梓生世显,世显之子立夫生应福,明时由江西迁浏阳北乡。

后裔世居沙市街茨山冲及长沙七家冲等地。

宗祠在茨山冲。

至1930年,男女丁口30余人。

浏阳白洲邓氏系出谦亨公五子梓(一作紫),梓之子世显生明夫,明夫生三子:南高、应荣、义卿。

南高、义卿二公子孙居长沙南城;应荣,字十四,于明洪武初由江西奉新县迁居浏阳白洲段,应荣公之子汝珪子三:梓琦、梓珊、梓琳,后裔居华果园、湖背屋、淳口段、下神山、上字口、彰家坡、大屋山、枫林洞、云峰台山麓、长春埠、廓下横垣坡七里桥、团塘栗家湾、鰕龙塅及浏南、长沙等地。

至1930年,男女丁口1200余人。

班序同南山桥。

浏阳团塘邓氏系出应荣公子汝珪,汝珪之子梓珊之长子宗义,字制宜,明正德间由油榨塘迁居团塘,生四子:志韬、志瑞、志端、志先。

裔孙居浏北团塘、高陂段、栗家湾、渡头园等地。

程乡松江谱(乾隆)自传:穷闻家之有谱,犹国之有史也。

史定历朝政绩,谱纪一姓源流。

若是乎谱之关于人族也大矣哉!是以仁人孝子当究木本水源,由本而达末,自流而溯源,则枝干脉络统而归一。

凡属支派,贵贱咸登,鼻耳悉录,使昭穆序而亲亲笃。

由千百之世继往开来,祖祖孙孙同牒而一贯者也。

吾族始自黄帝,传至帝喾生后稷,嗣四世生避方,嗣四世生云都,嗣五世生古公,嗣四世生叔虞封唐,嗣四世生夑,国号更晋,嗣五世生吾离,封邓候,嗣五世生惠襄,吾离之后嗣曰祈候,因不用三甥噬脐之言,庄公十六年为楚所弑,子孙遂以国为氏,嗣六世生威安,嗣六世生邦惠,嗣六世生禹。

年方二十有四,杖策追肃匡汉,汉帝拜为大司徒封高密侯,其子一十三人,各守一艺,家声清正,教养子孙皆可为后进法。

长子震,次子袭,三子珍分三国。

其六子训,字平叔,为张掖太守,生五子,骘,京,悝、宏、阖,皆封侯。

一女名绥,年十一,通书传性,孝顺修妇德,永和元年和帝立为正位中宫,即熹和皇太后也。

悝封叶候,生子一广宗,女一为桓帝皇后。

广宗为平西候,生子晦,晦生子二,长子遄为广陵棠邑令,次子遐为襄郡守,挥刃截蛟,汉末避地南昌。

遄于吴初卒,葬秦浦青龙山,子灿仕吴,为散骑常侍,后升棠邑为郡迁郡守,卒恭城南三十五里梅湖南岸,地名三川,生子鑑、鎰,镒居新吴,鎰居西陵令庐,于墓侧子孙永远三川。

遐晚年析居西山潭源,后有义居瑞阳,四世同居五百余口,唐开元中诏旌表其门。

鑑子五人,时称五曼,其幼子宏,字季曼,传十余世而生参、枲,枲系下生奭、爽,奭字大盛,爽字大明,乃剑水源派也。

爽系下生穆,穆系下生宗仁,宗义、宗华,宗仁生湘,为潘源始祖。

系下生兰,传三世生谷,初任三唐,历寿光二洲机宜干事,戊午留北宋选南阳府州判,谷生文正,讳丕谟,居祖地生从厚,厚居平西;次武政,讳丕烈,宋举进士,任南阳府判,仕终江南东路副使,庚子请老归乡。

武政生子二,长居厚,次处厚。

居厚讳质,此琫东之祖也;处厚讳实,生子二,长运,次泰。

运生简,简生子二,长佐,次俦,佐元祐年间迁宁化传相,相生显,显生三子,长志圣,次志贤,幼志斋。