高中物理(人教版)必修一-4.3牛顿第二定律

- 格式:docx

- 大小:26.06 KB

- 文档页数:4

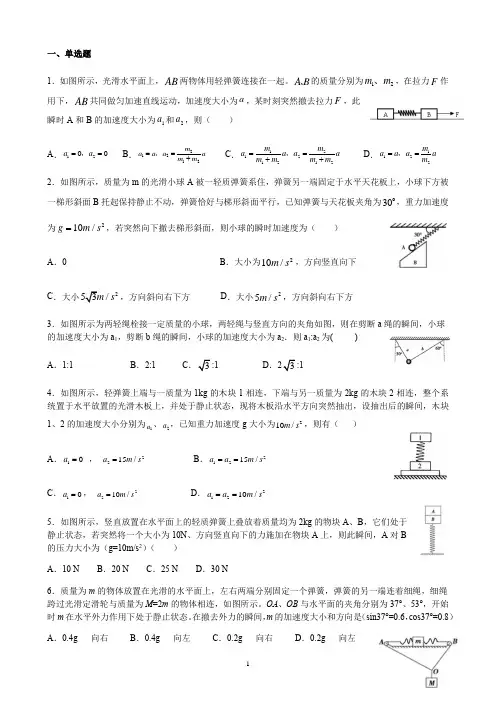

一、单选题1.如图所示,光滑水平面上,AB 两物体用轻弹簧连接在一起。

A B 、的质量分别为12m m 、,在拉力F 作用下,AB 共同做匀加速直线运动,加速度大小为a ,某时刻突然撤去拉力F ,此瞬时A 和B 的加速度大小为1a 和2a ,则( )A .1200a a ==,B .21212m a a a a m m ==+, C .12121212m m a a a a m m m m ==++, D .1122m a a a a m ==, 2.如图所示,质量为m 的光滑小球A 被一轻质弹簧系住,弹簧另一端固定于水平天花板上,小球下方被一梯形斜面B 托起保持静止不动,弹簧恰好与梯形斜面平行,已知弹簧与天花板夹角为30o ,重力加速度为210/g m s =,若突然向下撤去梯形斜面,则小球的瞬时加速度为( )A .0B .大小为210/m s ,方向竖直向下C .大小253/m s ,方向斜向右下方D .大小25/m s ,方向斜向右下方3.如图所示为两轻绳栓接一定质量的小球,两轻绳与竖直方向的夹角如图,则在剪断a 绳的瞬间,小球的加速度大小为a 1,剪断b 绳的瞬间,小球的加速度大小为a 2.则a 1:a 2为( )A .1:1B .2:1C .3:1D .23:14.如图所示,轻弹簧上端与一质量为1kg 的木块1相连,下端与另一质量为2kg 的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态,现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为1a 、2a ,已知重力加速度g 大小为210/m s ,则有( )A .10a = , 2215/a m s =B .21215/a a m s ==C .10a =, 2210/a m s =D .21210/a a m s == 5.如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着质量均为2kg 的物块A 、B ,它们处于静止状态,若突然将一个大小为10N 、方向竖直向下的力施加在物块A 上,则此瞬间,A 对B的压力大小为(g=10m/s 2)( )A .10 NB .20 NC .25 ND .30 N6.质量为m 的物体放置在光滑的水平面上,左右两端分别固定一个弹簧,弹簧的另一端连着细绳,细绳跨过光滑定滑轮与质量为M =2m 的物体相连,如图所示。

《4.3牛顿第二定律》教学设计一、课标分析1.课标要求:1.2.3理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

2.学业要求:通过直线运动和牛顿运动定律的学习,认识物理学是对自然现象的描述与解释,具有学习物理学的兴趣。

二、教材分析从单元关系上看,本章是在前三章内容的基础上进一步研究运动和力的关系,这是质点动力学的基本内容,且三大牛顿运动定律更是动力学的核心内容。

而从本章各小节内容上看,本节内容:牛顿第二定律是在学习牛顿第一定律,理解惯性概念,明确了力是改变物体运动状态的原因的基础上,又经历了探究加速度与力、质量的关系的过程,从而总结而得到的定律。

它具体、定量的回答了加速度和力、质量的关系,是连接运动与力之间关系的桥梁,更是整个牛顿经典物理学中的核心,也是学习其它动力学规律的基础。

其犹如一座大厦之基,深刻影响着学生今后的物理学习。

通过定律的探索过程,渗透物理学研究方法,是整个物理教学的重要内容和任务,这是人类认识世界的常用方法。

所以本节课不只是让学生知道牛顿第二定律的表达式,更应该让生理解牛顿第二定律。

三、学情分析认知结构:在学习本本节内容之前,学生已经掌握了力、质量、加速度、惯性等概念;知道质量是惯性的量度、力是改变物体运动状态的原因;具备对物体进行受力分析的基本能力;同时在上一节课已经通过实验探究了加速度与力、质量的关系,这些都为本节学习准备了必备的知识基础。

心理特点:本节课的教学对象是高一年级的学生,该阶段的学生好奇、善问,创造意识强烈,并具备了较高的逻辑推理能力,故在教学中充分创设情景能够激发学生探究定律其本质的兴趣。

个性差异:高中阶段,学生的个性差异主要体现在态度、能力差异上。

部分学生进入高中阶段后,面对难度增加的高中物理,难免会产生逃避的态度,而一部分学生更愿意迎难而上,对困难的事物产生更浓厚的兴趣。

此外,对于思维活跃,理解能力、逻辑能力、观察力较强的学生来说,学习起来也会相对容易些。

第四章牛顿运动定律第四节牛顿第二定律一、教学目标1、知识与技能:1.理解牛顿第二定律的内容、知道表达式的确切含义.2.知道牛顿第二定律如何简化,如何确定K值。

3.初步学会应用牛顿第二定律进行计算。

2、过程与方法:1.通过对上节课实验结论的总结,归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出牛顿第二定律。

2.培养学生的概括能力、分析能力和判断推理能力.3、情感态度与价值观:1.渗透物理学研究方法的教育----实验、归纳、总结.2.通过牛顿第二定律的应用能深切感受到科学源于生活并服务于生活,激发学生学习物理的兴趣.二、教材分析1、本节课的地位和作用:(1)牛顿第二定律是动力学的核心规律,是高一教材的重点和中心内容,在高中物理力学部分占有很重要的地位,因而理解牛顿第二定律就显得特别关键。

本节内容是在前一节实验基础上得出加速度和力、质量三者间的关系,然后为解决比例系数而得出力的单位问题,而后再辅之于例题。

这样处理,知识点过渡自然。

一方面,为应用牛顿第二定律打下基础,另一方面体现了知识服务于生活的精神。

(2)与旧教材相比,把实验独立出来了,可以大大缓解本节课的压力;而例题中,加进了方法分析,突出体现了能力的培养。

2、本节课教学重点与难点:重点:牛顿第二定律的特点难点:(1)牛顿第二定律四性的理解及力、速度、速度变化、加速度间的关系(2)正交分解法的灵活应用。

三、教学思路与方法本节课教学思路:1、由学生回忆上节课的探究结论(F、m、a的关系)2、探究结论如何用数学表达式表示a ∝ F/m ,F = kma3、探究最简单的表达式F=ma4、通过各种探究、理解牛顿第二定律5、探究利用牛顿第二定律解决实例的步骤和方法。

本节课的教学方法有:探究、讲授、讨论、练习。

四、教学建议1.在理解牛顿第二定律的确切含义时,要正确处理好学生的一个难点---力、速度、速度的变化量、加速度几者之间的关系;总结归纳出牛顿第二定律的四性(矢量性、瞬时性、因果性、同体性)。

第三节.牛顿第二定律一、三维目标1.物理知识方面的要求:(1)掌握牛顿第二定律的文字内容和数学表达式;(2)理解公式中各物理量的意义及相互关系;(3)知道在国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的。

2.过程与能力培养目标:以实验为基础,通过观察、测量、归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出牛顿第二定律。

培养学生的实验能力、概括能力和分析推理能力。

3.方法与情感教育目标:渗透物理学研究方法的教育。

实验采用控制变量的方法对物体的a、F、m三个物理量进行研究;运用列表法处理数据,使学生知道结论是如何得出的;认识到由实验归纳总结物理规律是物理学研究的重要方法。

从而体现物理的逻辑美,激发学生学习物理的热情。

二、重点、难点分析1.本节的重点内容是做好演示实验,以及利用多媒体课件演示实验过程、获得数据、得出结论,增强效果。

这样,用实验得到的结论给出牛顿第二定律,顺理成章,说服力强。

同时课堂上还应讲清实验装置、原理并调动部分学生参与以求圆满地完成实验任务,从而激发学生的兴趣以及体会到物理学研究的方法。

2.牛顿第二定律的数学表达式简单完美,记住并不难。

但要全面、深入理解该定律中各物理量的意义和相互关联;牢固掌握定律的物理意义和广泛的应用前景,对学生来说是较困难的。

这一难点在本课中可通过定律的辨析和有针对性的巩固练习加以深化和突破,另外,还有待在后续课程的学习和应用过程中去体会和理解。

三、教具小车、木板、滑轮、钩码、细线、多媒体。

四、主要教学过程Ⅰ、引入新课复习:提问学生,什么是牛顿第一定律?总结:力是改变物体运动状态的原因。

而物体运动状态的改变是物体运动速度发生变化,即加速度不为零。

因而力又是产生加速度的原因,即力的作用是用于产生加速度,而并非用于维持物体的运动。

由牛顿第一定律还可知:一切物体总保持静止或匀速直线运动状态,这种性质叫惯性。

而质量是物体惯性大小的量度,因而加速度跟质量有关。

问题:力是如何产生加速度的?板书:牛顿第二定律引导猜测:①加速度是否与力有关系?有什么关系?②加速度与质量有关系吗?有什么关系?启发学生按如下的思路思考:对于一个物体(使m不变),不受力时加速度为零→受力后加速度不为零→受力越大则加速度越大。

3.牛顿第二定律知识纲要导引核心素养目标(1)理解牛顿第二定律的内容,知道其表达式的确切含义.(2)知道力的国际单位“牛顿”的定义.(3)会用牛顿第二定律进行计算.知识点一牛顿第二定律1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同.2.表达式:(1)比例式:F=kma,式中k是比例系数,F是物体所受的合外力.(2)国际单位制中:F=ma.思考由牛顿第二定律可知无论怎样小的力都可以产生加速度,可是如图所示,小强和小红一起拉车子,无论怎么用力也没拉动,这跟牛顿第二定律矛盾吗?应该怎样解释这个现象?提示:这跟牛顿第二定律不矛盾.物体受多个力作用时,牛顿第二定律中的力F指的是物体所受的合力.牛顿第二定律表达式中F应是物体所受到的合力.如:竖直方向上,小车受到的重力与地面对小车的支持力合力为0,水平方向上小车受到的合力F合=20 N,则小车的加速度由合力20 N来决定,方向沿力F1的方向.知识点二力的单位1.国际单位:牛顿,简称牛,符号为N.2.“牛顿”的定义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力叫作1 N,即1 N =1_kg·m/s2.3.比例系数k的意义:(1)在F=kma中,k的选取与F、m、a的单位有关.(2)在国际单位制中k=1,牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,式中F、m、a的单位分别为N、kg、m/s2.答案:CD核心二合外力、加速度和速度的关系1.合外力与加速度的关系2.力和运动的关系加速度的方向(或合外力的方向)与运动方向(或速度方向)无关.例2 (多选)关于速度、加速度、合力的关系,下列说法正确的是( ) A.原来静止在光滑水平面上的物体,受到水平推力的瞬间,物体立刻获得加速度B.加速度的方向与合力的方向总是一致的,但与速度的方向可能相同,也可能不同C.在初速度为0的匀加速直线运动中,速度、加速度与合力的方向总是一致的D.合力变小,物体的速度一定变小【解析】由牛顿第二定律可知选项A、B正确;初速度为0的匀加速直线运动中,v、a、F三者的方向相同,选项C正确;合力变小,加速度变小,但速度是变大还是变小取决于加速度与速度的方向关系,选项D错误.【答案】ABC训练2 原来做匀加速直线运动的物体,当它的合外力逐渐减小时( )A.它的加速度将减小,它的速度也减小B.它的加速度将减小,它的速度在增加C.它的加速度和速度都保持不变D.情况复杂,加速度和速度的变化均无法确定解析:物体原来做匀加速直线运动,所以合外力逐渐减小时,加速度也逐渐减小,而速度仍在增加.答案:B.应用牛顿第二定律解题的一般步骤.合外力的处理方法矢量合成法当物体只受两个力作用时,应用平行四边形定则求出两个力的合力.正交分解法当物体受到三个或三个以上力的作用时,常用正交分解法求物体所受的合力.如图所示,手拉着小车静止在倾角为30°的光滑斜坡上,已知小车的质量为如果绳子突然断开,求小车的加速度大小.以小车为研究对象受力分析如图所示 .利用正交分解法,由牛顿第二定律得:斜面模型中加速度的求解(1)物体A加速斜向下滑动a=g(sinα-μcosα) ,方向沿斜面向下(2)物体A减速斜向上滑动a=g(sinα+μcosα) ,方向沿斜面向下(3)物体A减速斜向下滑动a=g(μcosα-sinα),方向沿斜面向上训练3 如图所示,质量m=10 kg的物体在水平面上向右运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,与此同时物体受到一个水平向左的推力F=20 N的作用,g取10 m/s2,则物体的加速度是( )A.0 B.4 m/s2,水平向右C.4 m/s2,水平向左 D.2 m/s2,水平向右解析:取向右为正方向,物体受到的摩擦力F f=-μmg=-0.2×10×10 N=-20 N,由牛顿第二定律得F+F f=ma,解得a=-4 m/s2.答案:C方法技巧(1)物体受三个或三个以上的力的作用做匀变速直线运动时往往利用正交分解法解决问题.(2)正交分解的方法是常用的矢量运算方法,其实质是将复杂的矢量运算转化为简单的代数运算.常见的是沿加速度方向和垂直加速度方向建立坐标系.核心四应用牛顿第二定律求解瞬时加速度1.细线(接触面):形变量极小,可以认为不需要形变恢复时间,在瞬时问题中,弹力能瞬时变化.2.弹簧(橡皮绳):形变量大,形变恢复需要较长时间,在瞬时问题中,认为弹力不变.解题思路:(1)分析悬挂A球的细线剪断前A球和B球的受力情况;(2)分析剪断细线瞬间有哪些力发生了变化;(3)分析剪断细线后A球和B球的受力情况;(4)根据牛顿第二定律列方程求解.例4 如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球,两小球均保持静止.当突然剪断细绳的瞬间,上面小球A与下面小球B的加速度分别为(以向上为正方向)( )A.a1=g a2=g B.a1=2g a2=0C.a1=-2g a2=0 D.a1=0 a2=g【解析】分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力.剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力F T、重力mg和弹簧力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F′.A球:F T-mg-F=0 B球:F′-mg=0 F=F′解得F T=2mg,F=mg.剪断瞬间,A球受两个力,因为绳无弹性,剪断瞬间拉力不存在,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变.如图,A球受重力mg、弹簧的弹力F,同理B球受重力mg和弹力F′.A球:-mg-F=ma1,B球:F′-mg=ma2,解得a1=-2g,a2=0,故C正确.【答案】 C如图所示,质量为m的光滑小球小球下方被一梯形斜面梯形斜面平行,已知弹簧与天花板夹角为30°,重力加速度)B .4 m/s 2当弹簧测力计甲的示数变为8 N 时,弹簧测力计乙的示数变为.由牛顿第二定律F =ma 得物块的加速度a =F m=(1)把小黄鸭看做质点,作出其受力示意图;(2)地面对小黄鸭的支持力;(3)小黄鸭运动的加速度的大小.解析:(1)如图,小黄鸭受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用.(2)竖直方向有:F sin53°+F N=mg,解得F N=mg-F sin53°=120 N,方向竖直向上.(3)受到的摩擦力为滑动摩擦力,所以F f=μF N=24 N根据牛顿第二定律得:F cos53°-F f=ma,解得a=1.8 m/s2.答案:(1)见解析图(2)120 N,方向竖直向上(3)1.8 m/s2。

4.3 牛顿第二定律【课标要求】通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。

理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的现象。

【教学背景】1.教材分析(1)地位和作用:牛顿第二定律是在实验的基础上建立起来的重要规律;是牛顿第一定律的延续;是将运动学和力学联系起来的桥梁;是整个动力学理论的核心规律、解决问题的基础。

要理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的现象的重要前提就是理解并应用牛顿第二定律解决问题。

(2)教学内容上的认识:以上节实验为基础进行归纳总结,获得牛顿第二定律内容;并理解其几个特性;突出了力的单位“1牛顿”的物理意义;通过例题分析,体会牛顿第二定律的桥梁作用。

2.学情分析(1)知识基础:由牛顿第一定律知:力是改变物体运动状态的原因,不受力运动状态不改变,学生则会疑问:受力之后运动状态具体怎么改变呢?此外,已经通过实验获得:“a∝F、a∝ 1/m”的结论,自然就想知道是不是对于任意物体都有这样的结论,有没有相应表达式定量描述?(2)非智力因素:学生有较强的好奇心和求知欲,有将自己的见解与他人交流的愿望,具有团队精神等。

【教学目标】1.通过上节探究实验的结论,分析得出牛顿第二定律的内容及表达式;(科学探究)2.从合力与加速度的同时性、矢量性等方面理解牛顿第二定律;(物理观念)3.根据1N的定义,理解牛顿第二定律的数学表达式是如何从F=kma变成F=ma的,体会单位的产生过程。

(科学思维)4.运用牛顿第二定律分析和处理实际生活中的问题,理解牛顿第二定律是连接运动与力之间关系的桥梁。

(物理观念、科学思维)5.体会物理的实用价值,培养学生关注生活、关注实际的态度。

(科学态度)【教学重、难点及其突破】1.重点:正确理解并运用牛顿第二定律2.难点:体会牛顿第二定律是确立运动与力之间关系的桥梁,体会定律中的因果性、瞬时性等特征。

3.突破:通过创设演示实验情境,让学生通过观察直观现象理解其因果性、瞬时性、矢量性。

必修一4.3 牛頓第二定律(教案)一、教材分析教科書將牛頓第二定律的探究試驗和公式表達分成了兩節內容,目的在於加強試驗探究和突出牛頓第二定律在力學的重要地位。

牛頓第二定律的首要價值是確立了力與運動之間的直接關係,即因果關係。

本節內容是在上節實驗的基礎上,通過分析說明,提出了牛頓第二定律的具體內容表述,得到了牛頓第二定律的數學運算式。

教科書突出了牛頓的單位1牛頓的物理意義,並在最後通過兩個例題介紹牛頓第二定律應用的基本思路。

它們也是學習理解牛頓第二定律的基本組成部分。

二、教學目標(一)知識與技能1.理解牛頓第二定律一般表達的含義2.知道物體運動的加速度方向與合外力方向一致3.會用牛頓第二定律解決一些與生產和生活相關的實際問題。

4.會用牛頓第二定律和運動學公式解決簡單的動力學問題(二)過程與方法1. 掌握課程題解決的思維程式步驟→發現問題→形成→建立→檢驗→評價發展2.培養學生的創造性思維過程以及的觀察、分析和概括能力;(三)情感、態度與價值觀1.使學生形成願意與他人合作學習的意識。

有將自己的見解與他人交流的願望。

2.培養學生的創造態度、實事求是的科學態度以及勇於修正錯誤的健康心理、具有團隊精神三、教學重點難點重點:牛頓第二定律的應用難點:牛頓運動定律的意義四、學情分析學生已初步掌握物體的運動規律,初步瞭解物體間的相互作用,知道了力、加速度、品質的關係。

學生潛在的疑問:力、加速度、品質到底有沒有具體的數量關係?說明:學生的這個疑問是打破舊的知識體系的必然要求,同時是構建新的知識體系的重要前提。

五、教學方法教師啟發、引導,學生討論、交流。

六、課前準備1.學生的學習準備:預習學案,預習課本,找出力、加速度、品質到底有沒有具體的數量關係?2.教師的教學準備:多媒體課件製作,課前預習學案,課內探究學案,課後延伸拓展學案。

3.教學環境的設計和佈置。

七、課時安排:1課時八、教學過程(一)預習檢查、總結疑惑檢查落實了學生的預習情況並瞭解了學生的疑惑,使教學具有了針對性。

4.3《牛顿第二定律》教学设计课标要求:理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生活中有关现象、解决有关问题。

知道国际单位制中力的单位。

活动建议:根据牛顿第二定律,设计一种能显示加速度大小的装置。

一、教材分析:教科书中牛顿第二定律的内容以两节的形式呈现,其目的是要强调实验探究的重要性和突出牛顿第二定律在力学中的重要地位。

本节开始以问题的形式引入,强调可以从上一节的探究实验数据来寻找加速度与力、质量的关系,然后引导学生通过分析基于数据的图线来获取规律,进一步总结出牛顿第二定律。

在“力的单位”中,通过力的单位的定义分析了牛顿第二定律的数学表达式是如何从F=kma变成F=ma的。

通过这样的安排,学生不仅能体会到单位的产生过程,更能体会到科学的严谨性和准确性。

本节用了两道联系生活实际的例题来引导学生学会利用牛顿第二定律分析和解决问题,以此让学生体会物理的实用性。

二、学情分析:学生已经学习了牛顿第一定律,对力和运动的相互作用观有了初步的认识,并通过第二节课的实验,得出了当质量一定时,加速度与力的关系,当力一定时,加速度与质量的关系,引导学生从图像出发推导牛顿第二定律的表达式水到渠成。

学生通过前段时间的学习,初步掌握了运动模型构建和受力分析方法,具备求合力的基本能力,对高中物理的建模有了一定的能力。

三、教学目标:物理观念:(1)能准确表述牛顿第二定律的内容;(2)理解牛顿第二定律表达式的意义;(3)知道国际单位制中力的单位"牛顿"是怎样定义的。

科学思维:(1)会应用牛顿第二定律解决简单的动力学问题;(2)根据图像科学推理出实验探究结果的定量表达式F=kma并且通过1N的定义推导出F=ma科学探究:(1)通过分析探究实验的数据,能够得出牛顿第二定律的数学表达式;(2)设计一种能显示加速度大小的装置。

科学态度与责任:培养分析数据、从数据获取规律的能力,能利用牛顿第二定律解决一些生活中的物理问题。

4.3牛顿第二定律

【学习者分析】

牛顿第二定律是通过实验归纳总结出的规律,它反映了加速度跟合外力、质量的定量关系。

牛顿第二定律的数学表达式简单完美,记住并不难。

但要全面、深入理解该定律中各物理量的意义和相互联系,牢固掌握定律的物理意义和广泛的应用前景,对学生来说是较困难的。

这一难点在本课中可以通过定律的辨析和有针对性的练习加以深化和突破,另外,还有待在后续课程的学习和应用过程中去体会和理解。

学生很难明确对于牛顿第二定律应深入理解、全面掌握,即理解各物理量和公式的内涵和外延,避免重公式、轻文字的现象。

数学语言可以简明地表达物理规律,使其形式完善、便于记忆,但它不能替代文字表述,更不能涵盖与它关联的运动和力的复杂多变的情况。

学生常常会将活的规律变为死的公式。

【教材分析】

高中物理新课程标准中要求学生对牛顿第二定律有一定的理解和掌握。

要达到该标准不仅要使学生了解牛顿第二定律的内容,更重要的是让学生认识到牛顿第二定律在现实生活中应用的重要性,以及如何利用该定律来解决实际问题,更不能忽略要在教学过程中时刻注意对学生学习能力的培养。

本课以必修1教材为依据。

通过对牛顿第二定律定律的探求过程,渗透物理学研究方法,是整个物理教学的重要内容和任务。

这是人类认识世界的常用方法。

牛顿第二定律通过加速度将物体的运动和受力紧密联系,使前三章构成一个整体,这是解决力学问题的重要工具。

定义力的单位“牛顿”f=kma使得k=l,得到牛顿第二定律的简单形式f=ma。

使用简捷的数学语言表达物理规律是物理学的特征之一,但应知道它所对应的文字内容和意义。

所以本节课不只是让学生掌握牛顿第二定律,更应知道定律是如何得出的。

【教学目标】

1.知识与技能:

(1)掌握牛顿第二定律的文字内容和数学公式;

(2)理解公式中各物理量的意义及相互关系。

(3)知道在国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的。

(4)会用牛顿第二定律的公式进行有关的计算

2.过程与方法:

(1)以实验为基础,归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出牛顿第二定律。

(2)培养学生的概括能力和分析推理能力。

3.情感态度与价值观:

(1)渗透物理学研究方法的教育。

(2)认识到由实验归纳总结物理规律是物理学研究的重要方法。

【重点难点】

(1)牛顿第二定律应用

(2)牛顿第二定律的意义

【设计思想】

这是一节概念课,主要是以讲授为主,重点讲解牛顿第二定律的意义及其应用。

【教学环节】

一.课题的引入

复习引入:

l、物体的加速度与其所受的作用力之间存在什么关系?

2、物体的加速度与其质量之间存在什么关系?

进一步提出问题,物体的加速度与其所受的作用力、质量之间存在怎样的关系呢?

二.新课教学

师:通过上一节课的实验,我们证明了:物体的加速度与物体的合外力成正比,与物体的质量成反比.

师:如何用数学式子把以上的结论表示出来?

生:a∝F/m

师:我们可以把上式再变形为F∝ma.

师:如何把以上式子写成等式?

生:需要引入比例常数k,F=kma

选取合适的单位,上式可以,简化。

前面已经学过,在国际单位制中力的单位是牛顿.其实,国际上牛顿这个单位是这样定义的:质量为1 kg的物体,获得1 m/s2的加速度时,受到的合外力为1 N,即1 N=1 kg·m/s2.可见,如果各量都采用国际单位,则k=1,F=ma

这就是牛顿第二定律的数学表达式.

师:牛顿第二定律不仅描述了F、m、a的数量关系,还描述了它们的方向关系,结合上节课实验的探究,它们的方向关系如何?

生:质量m是标量,没有方向.合力的方向与加速度方向相同.

师:对,我们如何用语言把牛顿第二定律表达出来呢?

生:物体的加速度跟所受的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合力的方向相同.

师:加速度的方向与合外力的方向始终一致,我们说牛顿第二定律具有同向

性。

[讨论与交流]

(多媒体演示课件)一个物体静止在光滑水平面上,从某一时刻开始受到一个方向向右、大小为5 N的恒定外力作用,若物体质量为5 kg,求物体的加速度.若2 s后撤去外力,物体的加速度是多少?物体2 s后的运动情况如何?

学生进行分组讨论

师:请同学们踊跃回答这个问题.

生:根据牛顿第二定律F=ma,可得a=F/m,代入数据可得a=lm/s2,2s 后撤去外力,物体所受的力为零,所以加速度为零.由于物体此时已经有了一个速度,所以2 s以后物体保持匀速直线运动状态.

师:刚才这位同学说2s后物体不再受力,那么他说的对不对呢?

生:不对.因为此时物体仍然受到重力和水平地面对它的支持力.

师:那么在这种情况下的加速度又是多少呢?

生:仍然是零,因为重力和支持力的合力为零,牛顿第二定律中物体所受的力是物体所受的合力,而不是某一个力.

师:非常好.以后我们在利用牛顿第二定律解题时一定要注意这个问题,即用物体所受的合力来进行处理.

三.课堂小结

本节课所学的牛顿第二定律是把力和运动联系起来的桥梁,是我们解决许多力学问题乃至其它方面物理问题的一个重要武器,因此,我们必须很好地理解、掌握和应用它。

同时,我们在本节课所学到的方法,也是人们研究自然改造自然、社会的一种重要方法,因此,更需要去掌握并学会运用

四.作业

1、第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是,我们用力提一个很重的箱子,却提不动它,下列解释正确的是()(A)牛顿第二定律不适用于这种情况

(B)牛顿第二定律适用于这种情况,产生物体加速度的力应该是物体受到的合外力

(C)牛顿第二定律适用于这种情况,只是产生的加速度太小了,我们感觉不到

(D)牛顿第二定律适用于这种情况,因为箱子受到的合外力为0,故加速度为0

2、量是2kg的物体,只受到互成90°角的两个力作用,这两个力都是14N。

这个物体加速度的大小是多少?沿什么方向?

【板书设计】

1、加速度和力的关系

对质量相同的物体来说,物体的加速度跟作用在它上面的力成正比

2、加速度和质量的关系

在相同的力的作用下,加速度跟质量成反比

3、牛顿第二定律及其公式

(1)内容:物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。

(2)公式:f合=ma

即: fx=max

fy=may

(3)单位关系1n=1kg·m/s2

【教学反思】

牛顿第二定律是本章的重点,也是一个难点内容。

它实际上也是整个力学的重点内容,所以能否正确掌握这一定律对今后学习的影响至关重要。

因此,必须给予足够的重视,教材为降低难点,安排了第二节作了塾铺。

同时,在实验上由定量讨论得的结论,改为定性研究得到结论,这样做实验上虽然降低了要求,但却造成了得出定律表达式的难点,因此,教学中必须设法突破这一难点,这是教学成功的关键.。