高二语文高中文言文试题练习试题 百度文库

- 格式:doc

- 大小:150.00 KB

- 文档页数:42

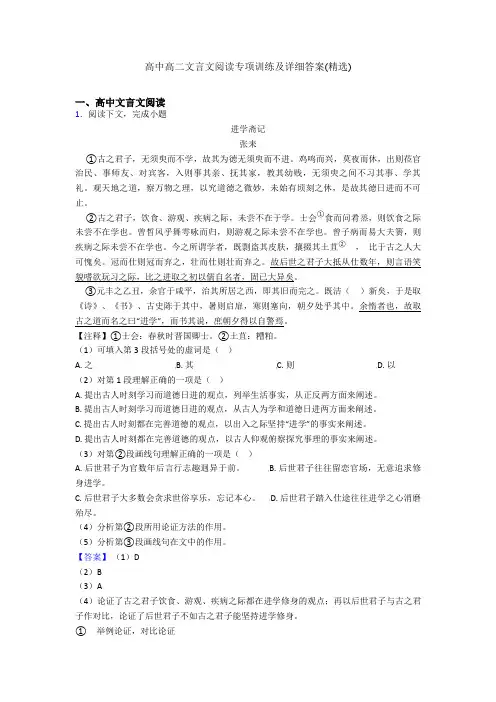

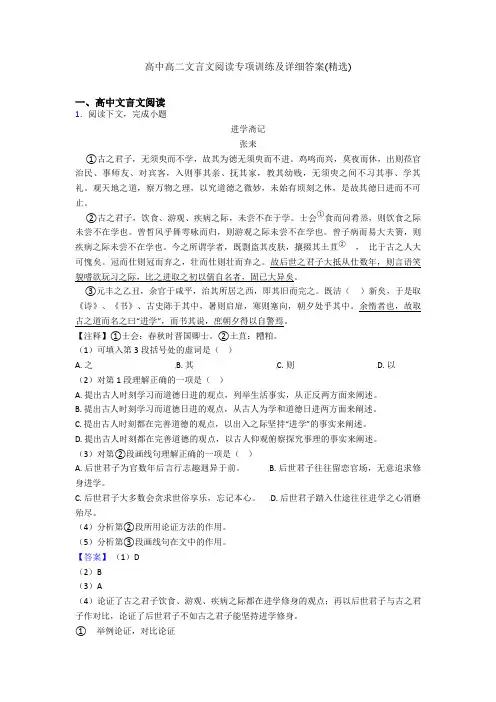

高中高二文言文阅读专项训练及详细答案(精选)一、高中文言文阅读1.阅读下文,完成小题进学斋记张耒①古之君子,无须臾而不学,故其为徳无须臾而不进。

鸡鸣而兴,莫夜而休,出则莅官治民、事师友、对宾客,入则事其亲、抚其家,教其幼贱,无须臾之间不习其事、学其礼。

观天地之道,察万物之理,以究道徳之微妙,未始有顷刻之休,是故其徳日进而不可止。

②古之君子,饮食、游观、疾病之际,未尝不在于学。

士会①食而问肴烝,则饮食之际未尝不在学也。

曾晳风乎舞雩咏而归,则游观之际未尝不在学也。

曾子病而易大夫箦,则疾病之际未尝不在学也。

今之所谓学者,既剽盗其皮肤,攘掇其土苴②,比于古之人大可愧矣。

冠而仕则冠而弃之,壮而仕则壮而弃之。

故后世之君子大抵从仕数年,则言语笑貌嗜欲玩习之际,比之进取之初以儒自名者,固已大异矣。

③元丰之乙丑,余官于咸平,治其所居之西,即其旧而完之。

既洁()新矣,于是取《诗》、《书》、古史陈于其中,暑则启扉,寒则塞向,朝夕处乎其中。

余惰者也,故取古之道而名之曰“进学”,而书其说,庶朝夕得以自警焉。

【注释】①士会:春秋时晋国卿士。

②土苴:糟粕。

(1)可填入第3段括号处的虚词是()A. 之B. 其C. 则D. 以(2)对第1段理解正确的一项是()A. 提出古人时刻学习而道德日进的观点,列举生活事实,从正反两方面来阐述。

B. 提出古人时刻学习而道德日进的观点,从古人为学和道德日进两方面来阐述。

C. 提出古人时刻都在完善道德的观点,以出入之际坚持“进学”的事实来阐述。

D. 提出古人时刻都在完善道德的观点,以古人仰观俯察探究事理的事实来阐述。

(3)对第②段画线句理解正确的一项是()A. 后世君子为官数年后言行志趣迥异于前。

B. 后世君子往往留恋官场,无意追求修身进学。

C. 后世君子大多数会贪求世俗享乐,忘记本心。

D. 后世君子踏入仕途往往进学之心消磨殆尽。

(4)分析第②段所用论证方法的作用。

(5)分析第③段画线句在文中的作用。

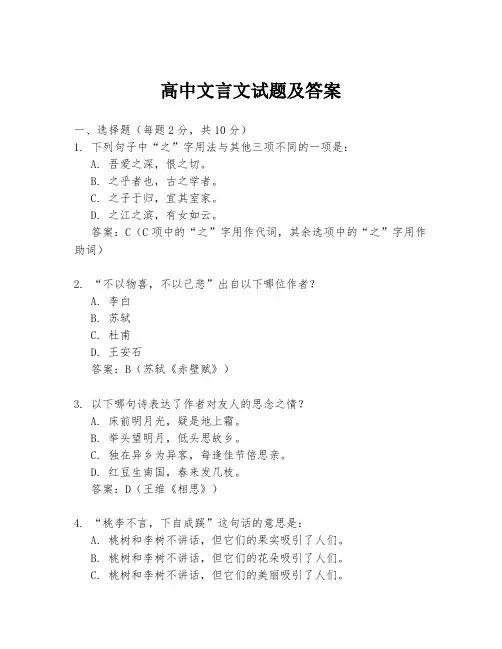

高中文言文试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列句子中“之”字用法与其他三项不同的一项是:A. 吾爱之深,恨之切。

B. 之乎者也,古之学者。

C. 之子于归,宜其室家。

D. 之江之滨,有女如云。

答案:C(C项中的“之”字用作代词,其余选项中的“之”字用作助词)2. “不以物喜,不以己悲”出自以下哪位作者?A. 李白B. 苏轼C. 杜甫D. 王安石答案:B(苏轼《赤壁赋》)3. 以下哪句诗表达了作者对友人的思念之情?A. 床前明月光,疑是地上霜。

B. 举头望明月,低头思故乡。

C. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

D. 红豆生南国,春来发几枝。

答案:D(王维《相思》)4. “桃李不言,下自成蹊”这句话的意思是:A. 桃树和李树不讲话,但它们的果实吸引了人们。

B. 桃树和李树不讲话,但它们的花朵吸引了人们。

C. 桃树和李树不讲话,但它们的美丽吸引了人们。

D. 桃树和李树不讲话,但它们的果实和花朵吸引了人们。

答案:A(比喻有德行的人,即使不自夸,也能受到人们的敬仰)5. “窈窕淑女,君子好逑”出自哪部古代经典?A. 《诗经》B. 《尚书》C. 《礼记》D. 《易经》答案:A(《诗经·周南·关雎》)二、填空题(每题2分,共10分)1. “________,死亦为鬼雄。

”出自李清照的《如梦令》。

答案:生当作人杰2. “________,天涯若比邻。

”出自王勃的《送杜少府之任蜀州》。

答案:海内存知己3. “________,对影成三人。

”出自李白的《月下独酌》。

答案:举杯邀明月4. “________,秋水共长天一色。

”出自王勃的《滕王阁序》。

答案:落霞与孤鹜齐飞5. “________,此情可待成追忆。

”出自李商隐的《锦瑟》。

答案:此情无计可消除三、翻译题(每题5分,共10分)1. 将“学而不思则罔,思而不学则殆。

”翻译成现代汉语。

答案:只是学习而不思考就会迷失方向,只是思考而不学习就会陷入危险。

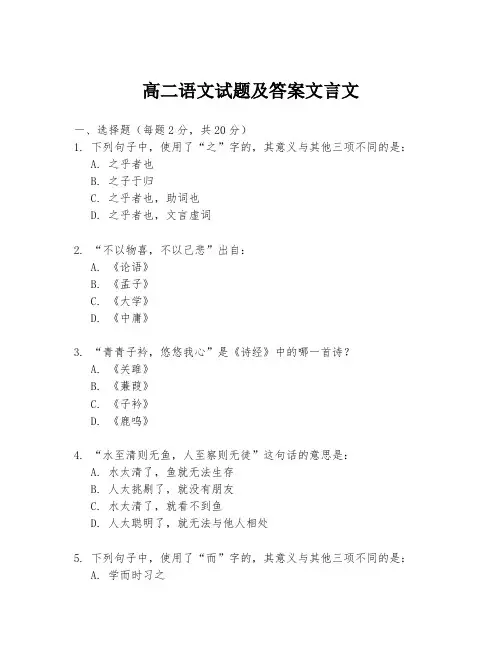

高二语文试题及答案文言文一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列句子中,使用了“之”字的,其意义与其他三项不同的是:A. 之乎者也B. 之子于归C. 之乎者也,助词也D. 之乎者也,文言虚词2. “不以物喜,不以己悲”出自:A. 《论语》B. 《孟子》C. 《大学》D. 《中庸》3. “青青子衿,悠悠我心”是《诗经》中的哪一首诗?A. 《关雎》B. 《蒹葭》C. 《子衿》D. 《鹿鸣》4. “水至清则无鱼,人至察则无徒”这句话的意思是:A. 水太清了,鱼就无法生存B. 人太挑剔了,就没有朋友C. 水太清了,就看不到鱼D. 人太聪明了,就无法与他人相处5. 下列句子中,使用了“而”字的,其意义与其他三项不同的是:A. 学而时习之B. 温故而知新C. 而翁长髯D. 而立之年二、填空题(每题2分,共10分)6. “_________,_________。

”是《岳阳楼记》中的名句,表达了作者对国家和人民的深切关怀。

7. 《左传》是_________时期的一部史书,主要记载了_________到_________年间的历史。

8. “_________,_________。

”是《滕王阁序》中的名句,用以形容滕王阁的壮丽景色。

9. “_________,_________。

”是《出师表》中的名句,表达了诸葛亮对国家的忠诚。

10. “_________,_________。

”是《醉翁亭记》中的名句,描绘了作者在亭中饮酒作乐的情景。

三、简答题(每题10分,共20分)11. 请简述《史记》的作者司马迁的生平及其创作《史记》的背景。

12. 《桃花源记》中,作者陶渊明是如何描绘理想中的世外桃源的?四、翻译题(每题15分,共30分)13. 将下列文言文翻译成现代汉语:“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?’”14. 将下列文言文翻译成现代汉语:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。

一、高中文言文试题1.阅读下面的文言文,完成各题。

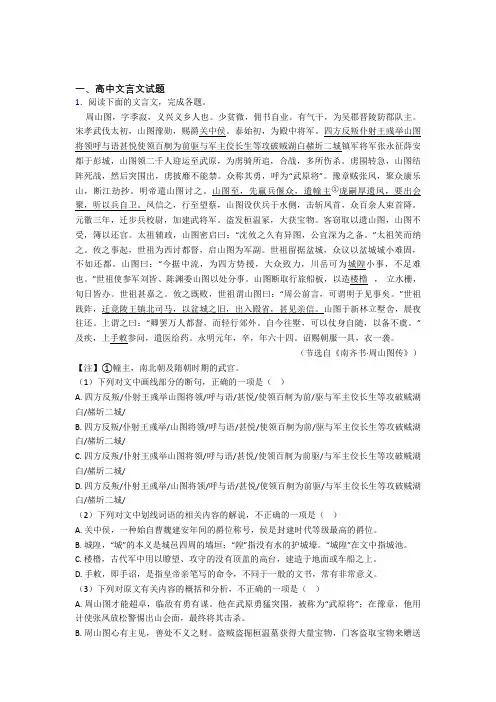

周山图,字季寂,义兴义乡人也。

少贫微,佣书自业。

有气干,为吴郡晋陵防郡队主。

宋孝武伐太初,山图豫勋,赐爵关中侯。

泰始初,为殿中将军。

四方反叛仆射王彧举山图将领呼与语甚悦使领百舸为前驱与军主佼长生等攻破贼湖白赭圻二城镇军将军张永征薛安都于彭城,山图领二千人迎运至武原,为虏骑所追,合战,多所伤杀。

虏围转急,山图结阵死战,然后突围出,虏披靡不能禁。

众称其勇,呼为“武原将”。

豫章贼张凤,聚众康乐山,断江劫抄。

明帝遣山图讨之。

山图至,先羸兵偃众,遣幢主①庞嗣厚遗凤,要出会聚,听以兵自卫。

凤信之,行至望蔡,山图设伏兵于水侧,击斩凤首,众百余人束首降。

元徽三年,迁步兵校尉,加建武将军。

盗发桓温冢,大获宝物。

客窃取以遗山图,山图不受,簿以还官。

太祖辅政,山图密启曰:“沈攸之久有异图,公宜深为之备。

”太祖笑而纳之。

攸之事起,世祖为西讨都督,启山图为军副。

世祖留据盆城,众议以盆城城小难固,不如还都。

山图曰:“今据中流,为四方势援,大众致力,川岳可为城隍小事,不足难也。

”世祖使参军刘皆、陈渊委山图以处分事。

山图断取行旅船板,以造楼橹,立水栅,旬日皆办。

世祖甚嘉之。

攸之既败,世祖谓山图曰:“周公前言,可谓明于见事矣。

”世祖践阼,迁竟陵王镇北司马,以盆城之旧,出入殿省,甚见亲信。

山图于新林立墅舍,晨夜往还。

上谓之曰:“卿罢万人都督,而轻行郊外。

自今往墅,可以仗身自随,以备不虞。

”及疾,上手敕参问,遣医给药。

永明元年,卒,年六十四。

诏赐朝服一具,衣一袭。

(节选自《南齐书·周山图传》)【注】①幢主,南北朝及隋朝时期的武官。

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是()A. 四方反叛/仆射王彧举山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前/驱与军主佼长生等攻破贼湖白/赭圻二城/B. 四方反叛/仆射王彧举/山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前/驱与军主佼长生等攻破贼湖白/赭圻二城/C. 四方反叛/仆射王彧举山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前驱/与军主佼长生等攻破贼湖白/赭圻二城/D. 四方反叛/仆射王彧举/山图将领/呼与语/甚悦/使领百舸为前驱/与军主佼长生等攻破贼湖白/赭圻二城/(2)下列对文中划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 关中侯,一种始自曹魏建安年间的爵位称号,侯是封建时代等级最高的爵位。

高中高二文言文阅读专题练习及答案一、高中文言文阅读1.阅读下面的文言文,完成各题。

董仲舒,广川人也。

少治《春秋》,孝景时为博士。

下帷讲诵,弟子传以久次相授业,或莫见其面。

盖三年不窥园,其精如此进退容止,非礼不行学士皆师尊之。

武帝即位,举贤良文学之士前后百数,而仲舒以贤良对策焉。

对既毕天子以仲舒为江都相,事易王。

易王,帝兄,素骄,好勇仲舒以礼谊匡正,王敬重焉。

久之,王问仲舒曰:“粤王与大夫泄庸、种、蠡谋伐吴,遂灭之。

孔子称殷有三仁,寡人亦以为粤有三仁。

桓公决疑于管仲,寡人决疑于君仲舒对曰:“臣愚不足以奉大对。

夫仁人者,正其谊不谋其利,明其道不计其功。

是以仲尼之门,五尺之童羞称五伯,为其先诈力而后仁谊也。

苟为而已,故不足称于大君子之门也。

五伯比于他诸侯为贤,其比三王,犹武夫之与美玉也。

”王曰:“善。

”仲舒为人廉直。

是时方外攘四夷,公孙弘治《春秋》不如仲舒,而弘希世用事,位至公卿。

仲舒以弘为从谀,弘嫉之。

胶西王亦上兄也尤纵恣数害吏二千石弘乃言于上曰独董仲舒可使相胶西王胶西王闻仲舒大儒善待之仲舒恐久获罪病免凡相两国,辄事骄王,正身以率下,数上疏谏争。

教国中所居而治。

及去位归居,终不问家产业,以修学著书为事。

仲舒在家朝廷如有大议,使使者及廷尉张汤就其家而问之,其对皆有明法。

自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。

及仲舒对册,推明孔氏,抑百家。

立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。

年老,以寿终于家。

家徙茂陵,子及孙皆以学至大官。

(节选自《汉书董仲舒传》)(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是()A. 胶西王亦上兄也/尤纵恣/数害吏二千石/弘乃言于上曰/独董仲舒可使相胶西王/胶西王闻仲舒大儒/善待之/仲舒恐久获罪/病免/B. 胶西王亦上兄也尤纵恣/数害吏二千石/弘乃言上曰独董仲舒可使相胶西王/胶西王闻仲舒大儒/善待之/仲舒恐久获罪/病免/C. 胶西王亦上兄也/尤纵恣/数害吏二千石/弘乃言于上曰/独董仲舒可使相胶西王/胶西王闻仲舒/大儒善待之/仲舒恐久获罪/病免/D. 胶西王亦上兄也尤纵态/数害吏二千石/弘乃言于上曰独董仲舒可使相胶西王/胶西王闻仲舒/大儒善待之/仲舒恐久/获罪病免/(2)下列对文中划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 博士,秦汉时掌管书籍典章、通晓史事的官职,后指专通一经、教授生徒的官职。

高中语文高中语文文言文阅读测试试题及答案一、高中语文文言文阅读1.阅读下面的文言文,完成下列小题。

始得西山宴游记自余为僇人,居是州,恒惴栗。

其隙也,则施施而行,漫漫而游。

日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。

到则披草而坐,倾壶而醉。

醉则更相枕以卧,卧而梦。

意有所极,梦亦同趣。

觉而起,起而归。

以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。

遂命仆过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。

攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。

其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。

萦青缭白,外与天际,四望如一。

然后知是山之特立,不与培塿为类。

悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

引觞满酌,颓然就醉,不知日知入。

苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。

心凝形释,与万化冥合。

然后知吾向之未始游,游于是乎始。

故为之文以志。

是岁,元和四年也。

(明·王守仁《观德亭记》)(1)下列句子中加下划线词语解释,不正确的一项是()A.居是州,恒惴栗惴栗:忧惧不安B.其隙也,则施施而行施施:缓慢行走的样子C.意有所极,梦亦同趣趣:情趣D.故为之文以志志:记(2)下列各组句子中,加下划线字的意义和用法都相同的一项是()A.未始知西山之怪特凌万顷之茫然B.至无所见而犹不欲归君子博学而日参省乎己C.游于是乎始月出于东山之上D.其高下之势其皆出于此乎(3)用现代汉语翻译下面句子。

①以为凡是州之山水有异态者,皆我有也②悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

(4)请阐述选文怎样通过反衬手法表达作者的思想感情?(5)请用“/”为下面文字断句。

君子之于射也,内志正外体直持弓矢审固而后可以言中故古者射以观德德也者得之于其心也。

2.阅读下面的文言文,完成下面小题。

任颛字诚之,青州寿光人。

举进士,得同学究出身。

文言文专题训练第一篇:一、文言文阅读(20分)贾生名谊,洛阳人也。

年十八,以能诵诗属书闻于郡中。

吴廷尉为河南守,闻其秀才..,召置门下,甚幸爱。

孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。

廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。

文帝召以为博士..。

是时贾生年二十余最为少每诏令议下诸老先生不能言贾生尽为之对人人各如其意所欲出诸生于是乃以为能不及也。

孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。

贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,为官名,悉更秦之法。

孝文帝初即位,谦让未遑①也。

诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。

于是天子议以为贾生任公卿..之位。

绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。

”于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅..。

贾生既辞往行,闻长沙卑湿,自以寿不得长,又以谪去,意不自得。

及渡湘水,为赋以吊屈原。

贾生为长沙王太傅三年,后岁余,贾生征见。

孝文帝方受釐②,坐宣室。

上因感鬼神事,而问鬼神之本。

贾生因具道所以然之状。

至夜半,文帝前席。

既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。

”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。

梁怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。

文帝复封淮南厉王子四人皆为列侯。

贾生谏,以为患之兴自此起矣。

贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。

文帝不听。

居数年,怀王骑,堕马而死,无后。

贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。

贾生之死时年三十三矣。

(节选自《史记·屈原贾生列传》有删改) [注]①未遑(huáng):没有闲暇。

②受釐(xī):汉制祭天地五畴,皇帝派人行祀或郡国祭祀之后,都把祭余之肉归致皇帝,以示受福。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()A.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下诸老/先生不能言贾生/尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是/乃以为能/不及也B.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下/诸老先生不能言/贾生尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能不及也C.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下诸老/先生不能言/贾生尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能/不及也D.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下/诸老先生不能言贾生/尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为/能不及也2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()A.秀才,汉代以来举荐人才的科目之一。

一、高中文言文试题1.阅读下面文章,完成下列各题①郭原平字长泰,性闲木功,佣赁以给供养。

主人设食,原平自以家穷,父母不办有肴味,唯飧盐饭而已。

若家或无食则虚中竟日义不独饱;须日暮作毕,受直归家,于里籴买,然后举爨。

父笃疾弥年,原平衣不解带,口不尝盐菜者,跨积寒暑。

父亡哭踊恸绝。

②高阳许瑶之罢建安郡丞还家,以绵一斤遗之,不受,送而复反者前后数十。

瑶之乃自往,曰:“今岁过寒,而建安绵好,以此奉尊上①耳。

”原平乃拜而受之。

③及母终,毁瘠弥甚。

墓前有数十亩田,不属原平,原平不欲使人慢其坟墓,乃贩质家资,贵买此田。

每出卖物,人问几钱,裁言其半。

如此积时,邑人皆共识悉,辄加本价与之,彼此相让。

欲买者稍稍减价,要使微贱,然后取直。

④每行来,见人牵埭未过,辄迅楫助之;己自引船,不假旁力。

若自船已渡,后人未及,常停住须待,以此为常。

⑤太守蔡兴宗临郡,深加贵异,以私米馈原平。

原平固让频烦,誓死不受。

人或问曰:“府君嘉君淳行,敏君贫老,故加此赡,岂宜必辞?”原平曰:“府君若以吾义行邪,则无一介之善,不可滥荷此赐。

若以其贫老邪,耋齿甚多,屡空比室,非吾一人而已。

”终不肯纳。

﹣﹣《南史》(有删改)【注释】①尊上,对人父母的敬称。

(1)写出下列加下划线词在句中的意思。

①父笃疾弥年________②原平不欲使人慢其坟墓________(2)为下列句中加下划线词语选择释义正确的一项。

①要使微贱________A.细小 B.低下 C.稍微 D.没有②己自引船________A.领 B.拉 C.征引 D.退却(3)第①段划线部分断句正确的一项是()A. 若家或无/食则虚中/竟日义不独饱B. 若家或无食/则虚中/竟日义不独饱C. 若家或无/食则虚中竟日/义不独饱D. 若家或无食/则虚中竟日/义不独饱(4)把第⑤段划线句翻译为现代汉语。

府君若以吾义行邪,则无一介之善,不可滥荷此赐。

(5)对第③段郭原平卖物时的情况理解正确的一项是()A. 卖物时常常会有人拦腰砍价。

一、高中文言文试题1.阅读下文,完成各题。

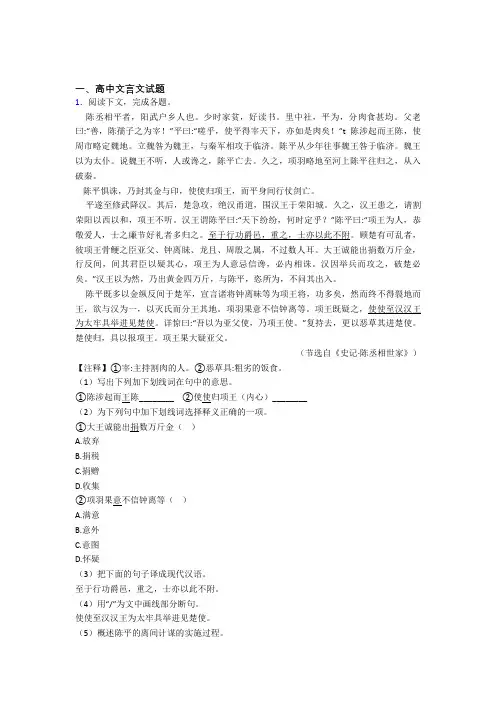

陈丞相平者,阳武户乡人也。

少时家贫,好读书。

里中社,平为,分肉食甚均。

父老曰:“善,陈孺子之为宰!”平曰:“嗟乎,使平得宰天下,亦如是肉矣!”t陈涉起而王陈,使周市略定魏地。

立魏咎为魏王,与秦军相攻于临济。

陈平从少年往事魏王咎于临济。

魏王以为太仆。

说魏王不听,人或谗之,陈平亡去。

久之,项羽略地至河上陈平往归之,从入破秦。

陈平惧诛,乃封其金与印,使使归项王,而平身间行仗剑亡。

平遂至修武降汉。

其后,楚急攻,绝汉甬道,围汉王于荣阳城。

久之,汉王患之,请割荣阳以西以和,项王不听。

汉王谓陈平曰:“天下纷纷,何时定乎?”陈平曰:“项王为人,恭敬爱人,士之廉节好礼者多归之。

至于行功爵邑,重之,士亦以此不附。

顾楚有可乱者,彼项王骨鲠之臣亚父、钟离眛、龙且、周殷之属,不过数人耳。

大王诚能出捐数万斤金,行反间,间其君臣以疑其心,项王为人意忌信谗,必内相诛。

汉因举兵而攻之,破楚必矣。

”汉王以为然,乃出黄金四万斤,与陈平,恣所为,不问其出入。

陈平既多以金纵反间于楚军,宣言诸将钟离昧等为项王将,功多矣,然而终不得裂地而王,欲与汉为一,以灭氏而分王其地。

项羽果意不信钟离等。

项王既疑之,使使至汉汉王为太牢具举进见楚使。

详惊曰:“吾以为亚父使,乃项王使。

”复持去,更以恶草其进楚使。

楚使归,具以报项王。

项王果大疑亚父。

(节选自《史记·陈丞相世家》)【注释】①宰:主持割肉的人。

②恶草具:粗劣的饭食。

(1)写出下列加下划线词在句中的意思。

①陈涉起而王陈________ ②使使归项王(内心)________(2)为下列句中加下划线词选择释义正确的一项。

①大王诚能出捐数万斤金()A.放弃B.捐税C.捐赠D.收集②项羽果意不信钟离等()A.满意B.意外C.意图D.怀疑(3)把下面的句子译成现代汉语。

至于行功爵邑,重之,士亦以此不附。

(4)用“/”为文中画线部分断句。

使使至汉汉王为太牢具举进见楚使。

高中高二文言文阅读专项训练及详细答案(精选)一、高中文言文阅读1.阅读下文,完成小题进学斋记张耒①古之君子,无须臾而不学,故其为徳无须臾而不进。

鸡鸣而兴,莫夜而休,出则莅官治民、事师友、对宾客,入则事其亲、抚其家,教其幼贱,无须臾之间不习其事、学其礼。

观天地之道,察万物之理,以究道徳之微妙,未始有顷刻之休,是故其徳日进而不可止。

②古之君子,饮食、游观、疾病之际,未尝不在于学。

士会①食而问肴烝,则饮食之际未尝不在学也。

曾晳风乎舞雩咏而归,则游观之际未尝不在学也。

曾子病而易大夫箦,则疾病之际未尝不在学也。

今之所谓学者,既剽盗其皮肤,攘掇其土苴②,比于古之人大可愧矣。

冠而仕则冠而弃之,壮而仕则壮而弃之。

故后世之君子大抵从仕数年,则言语笑貌嗜欲玩习之际,比之进取之初以儒自名者,固已大异矣。

③元丰之乙丑,余官于咸平,治其所居之西,即其旧而完之。

既洁()新矣,于是取《诗》、《书》、古史陈于其中,暑则启扉,寒则塞向,朝夕处乎其中。

余惰者也,故取古之道而名之曰“进学”,而书其说,庶朝夕得以自警焉。

【注释】①士会:春秋时晋国卿士。

②土苴:糟粕。

(1)可填入第3段括号处的虚词是()A. 之B. 其C. 则D. 以(2)对第1段理解正确的一项是()A. 提出古人时刻学习而道德日进的观点,列举生活事实,从正反两方面来阐述。

B. 提出古人时刻学习而道德日进的观点,从古人为学和道德日进两方面来阐述。

C. 提出古人时刻都在完善道德的观点,以出入之际坚持“进学”的事实来阐述。

D. 提出古人时刻都在完善道德的观点,以古人仰观俯察探究事理的事实来阐述。

(3)对第②段画线句理解正确的一项是()A. 后世君子为官数年后言行志趣迥异于前。

B. 后世君子往往留恋官场,无意追求修身进学。

C. 后世君子大多数会贪求世俗享乐,忘记本心。

D. 后世君子踏入仕途往往进学之心消磨殆尽。

(4)分析第②段所用论证方法的作用。

(5)分析第③段画线句在文中的作用。

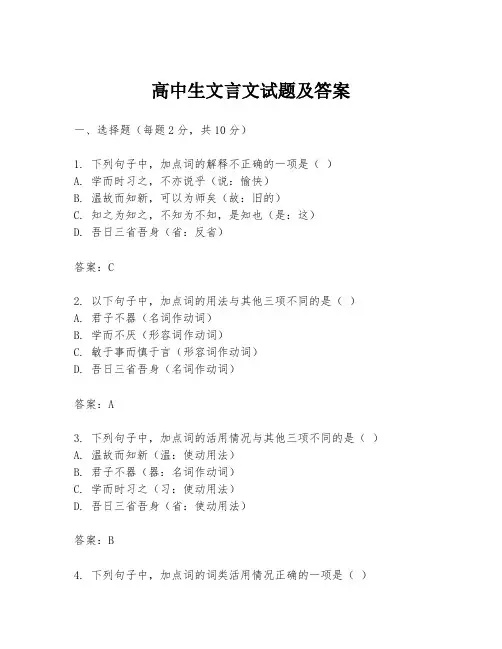

高中生文言文试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列句子中,加点词的解释不正确的一项是()A. 学而时习之,不亦说乎(说:愉快)B. 温故而知新,可以为师矣(故:旧的)C. 知之为知之,不知为不知,是知也(是:这)D. 吾日三省吾身(省:反省)答案:C2. 以下句子中,加点词的用法与其他三项不同的是()A. 君子不器(名词作动词)B. 学而不厌(形容词作动词)C. 敏于事而慎于言(形容词作动词)D. 吾日三省吾身(名词作动词)答案:A3. 下列句子中,加点词的活用情况与其他三项不同的是()A. 温故而知新(温:使动用法)B. 君子不器(器:名词作动词)C. 学而时习之(习:使动用法)D. 吾日三省吾身(省:使动用法)答案:B4. 下列句子中,加点词的词类活用情况正确的一项是()A. 学而时习之(习:名词作动词)B. 温故而知新(故:形容词作名词)C. 知之为知之,不知为不知(知:动词作名词)D. 吾日三省吾身(省:名词作动词)答案:D5. 下列句子中,加点词的词义与其他三项不同的是()A. 学而时习之(时:时常)B. 温故而知新(温:复习)C. 知之为知之,不知为不知(知:知道)D. 吾日三省吾身(省:反省)答案:C二、填空题(每空1分,共10分)1. 孔子曰:“学而不厌,_________。

”(《论语·雍也》)答案:诲人不倦2. 子曰:“_________,可以为师矣。

”(《论语·为政》)答案:温故而知新3. 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,_________。

”(《论语·为政》)答案:七十而从心所欲,不逾矩4. 子曰:“_________,不知为不知,是知也。

”(《论语·为政》)答案:知之为知之5. 子曰:“君子不器。

”(《论语·卫灵公》)中的“器”指的是_________。

答案:局限于一种用途的工具三、翻译题(每题5分,共10分)1. 将下列文言文翻译成现代汉语。

高中文言文试题库及答案一、文言文阅读(共40分)(一)阅读下列文言文,完成1-5题。

(20分)昔有愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

1. 愚公移山的故事出自哪部古典文学名著?(2分)A. 《诗经》B. 《左传》C. 《列子》D. 《庄子》2. 愚公移山的原因是什么?(2分)A. 为了开垦土地B. 为了改善交通C. 为了建造房屋D. 为了种植庄稼3. 愚公的妻子提出了哪些疑问?(4分)(1)愚公是否有能力移山(2)移山后土石应该放在哪里4. 愚公移山的过程中,谁给予了帮助?(4分)A. 他的子孙B. 京城氏的孀妻C. 京城氏的孀妻的遗男D. 所有邻居5. 愚公移山的故事寓意是什么?(8分)(1)持之以恒,可以克服困难(2)团结协作,可以达成目标(3)面对挑战,不应轻易放弃(4)智慧与勇气,是成功的关键(二)阅读下列文言文,完成6-10题。

(20分)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”6. 孔子在这段话中提到了哪三种快乐?(6分)(1)学习并不断复习(2)朋友来访(3)不被理解时不生气7. “学而时习之”中的“习”字是什么意思?(2分)A. 习惯B. 复习C. 习惯D. 练习8. “有朋自远方来”中的“朋”字在古代是什么意思?(4分)A. 朋友B. 同学C. 同门D. 同乡9. “人不知而不愠”中的“愠”字是什么意思?(4分)A. 愤怒B. 悲伤C. 忧虑D. 快乐10. 孔子的这段话体现了他怎样的教育理念?(4分)A. 重视学习与复习B. 重视友谊与交流C. 重视个人修养与心态D. 重视社会地位与名声二、文言文翻译(共20分)11. 将下列文言文翻译成现代汉语。

文言文试题及答案高中一、选择题1. 下列句子中,加点词的用法与其他三项不同的一项是:A. 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

B. 吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?C. 吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?D. 君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

答案:B(“知”在B项中为动词,意为“知道”;其余三项中“而”为连词,表修饰或递进)2. 下列句子中,属于被动句的是:A. 臣本布衣,躬耕于南阳。

B. 信而见疑,忠而被谤。

C. 此非孟德之困于周郎者乎?D. 吾属今为之虏矣。

答案:B(“见疑”、“被谤”均为被动用法)二、填空题1. 请根据《岳阳楼记》中的名句,填写下列空缺处:“先天下之忧而忧,____”。

答案:后天下之乐而乐2. 请填写《滕王阁序》中的名句:“落霞与孤鹜齐飞,____”。

答案:秋水共长天一色三、翻译题1. 将下列文言文句子翻译成现代汉语:“不以物喜,不以己悲。

”翻译:不因外界事物的变化而感到高兴,也不因个人的得失而感到悲伤。

2. 翻译《出师表》中的名句:“受任于败军之际,奉命于危难之间。

”翻译:在军队失败的时候接受任务,在国家危难的时候接受命令。

四、简答题1. 《桃花源记》中,渔人发现桃花源的原因是什么?答案:渔人因为迷路而偶然发现了桃花源。

2. 《岳阳楼记》中,作者范仲淹是如何表达自己对国家和人民的关怀的?答案:范仲淹通过描绘岳阳楼的壮丽景色和对国家兴亡的深刻思考,表达了自己对国家和人民的深切关怀。

五、论述题1. 请结合《史记》中的内容,论述司马迁的史学观。

答案:司马迁在《史记》中展现了其深厚的史学观,他认为历史是客观存在的,史学家的任务是真实地记录历史,同时,他还强调了历史人物的品德和行为对历史发展的影响。

结束语:通过本次试题的练习,希望同学们能够加深对文言文的理解和掌握,提高文言文阅读和翻译的能力,同时也能够更好地理解古代文人的思想和情感。

文言文作为中华文化的瑰宝,值得我们深入学习和传承。

高中文言文试题及答案一、选择题1. 下列句子中,“之”字用作代词的是哪一句?A. 爱其子,择师而教之B. 之虚所卖之C. 辍耕之垄上D. 无丝竹之乱耳答案:B2. “不以规矩,不能成方圆”出自以下哪部古代典籍?A. 《诗经》B. 《尚书》C. 《孟子》D. 《礼记》答案:D3. 下列句子中,表示“如果”意思的是:A. 苟富贵,无相忘B. 若为佣耕,何富贵也C. 吾尝终日而思矣D. 吾孰与城北徐公美答案:B二、填空题4. “三人行,必有我师焉。

”这句话出自《________》。

答案:论语5. “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”是北宋文学家________的名言。

答案:范仲淹三、翻译题6. 将下列文言文句子翻译成现代汉语。

“大道之行也,天下为公。

”答案:在大道通行的时代,世界是人们共有的。

7. “天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

”答案:上天将要下达重大的责任给这个人,一定先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他的体肤饥饿,使他身无一物,使他所做的事颠倒混乱,用这些来使他的心灵受到震撼,使他的性情坚韧起来,增加他所不具备的能力。

四、阅读理解8. 阅读下列文言文段落,并回答问题。

“陈胜者,阳城人也,字涉。

吴广者,阳夏人也,字叔。

陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:‘苟富贵,无相忘。

’庸者笑而应曰:‘若为庸耕,何富贵也?’陈涉太息曰:‘嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!’”问题:(1)解释文中“辍耕”一词的含义。

(2)陈涉所说的“燕雀安知鸿鹄之志”是什么意思?答案:(1)辍耕:停止耕作。

(2)这句话的意思是,燕雀这样的小鸟怎么会理解鸿鹄(大雁)的远大志向呢?陈涉用这句话比喻那些目光短浅的人无法理解他的远大抱负。

五、作文题9. 根据你对“不以规矩,不能成方圆”这句话的理解,写一篇不少于800字的议论文。

答案:略(考生需根据自己的理解和观点撰写作文)【注】本试题及答案仅供参考,具体考试内容以实际考试为准。

高中语文文言文练习题及答案高中语文文言文练习题及答案文言文是高中语文的必考题型,除了掌握技巧以外,还要多做习题,接下来小编为你整理了高中语文文言文练习题及答案,一起来看看吧。

高中语文文言文练习题(一)明季吴县洞庭山乡,有樵子者,貌髯而伟,姓名不著,绝有力。

每暮夜樵采,独行山中,不避蛇虎。

所得薪,人负百斤而止,髯独负二百四十斤,然鬻于人,止取百斤价。

人或讶问之,髯曰:“薪取之山,人各自食其力耳。

彼非不欲多负,力不赡也。

吾力倍蓰①而食不兼人,故贱其值。

且值贱,则吾薪易售,不庸有利乎”由是人颇异之,加刮目焉。

髯目不知书,好听人谈古今事,常激于义,出言辩是非,儒者无以难。

尝荷薪至演剧所,观《精忠传》。

所谓秦桧者出,髯怒,飞跃上台,摔桧殴,流血几毙。

众咸惊救。

髯曰:“若为丞相,奸似此,不殴杀何待”众曰:“此戏也,非真桧。

”髯曰:“吾亦知戏,故殴。

若真,膏吾斧矣!”其性刚疾恶类如此。

洞庭有孤子陈学奇,聘邹氏女为室,婚有期矣。

女兄忽夺妹志,献苏宦某为妾。

学奇泣诉于官,官畏宦势,无如何也。

学奇讼女兄,宦并庇兄不得伸。

学奇窘甚。

一日,值髯途,告之故,且曰:“素义激,能为我筹此乎”髯许诺:“需时日以待之,毋迫我也。

”学奇感泣。

髯去,鬻身为显者舆仆。

显者以其多力而勤,甚信爱之,得出入内送闼。

邹女果为其第三妾。

髯得间,以陈情告。

女泣如雨,诉失身状,愿公为昆仑②。

髯曰:“毋迫。

”一日,显者夫人率群媵游天平山,显者不能禁。

髯嘿贺曰:“计行矣!”于是密具舟河干。

众妾登舆,髯舁第三舆,乃邹氏也。

出门,绐③其副,迂道疾行,至河干,谓女曰:“登舟!”舟遽开,帆疾如驶。

群仆骇变,号呼来追。

髯拳人仆地,不能出声。

徐去,则女舟已至陈门矣。

学奇得室忻感,谓古押衙④不是过也。

髯谓学奇,亟宜鸣官以得妻状。

官始不直显者,至是称快,询知义由髯,赐帛酒花彩以荣。

显者惭,杜门不闻者。

自是义樵名益著。

[注释]①蓰:五倍。

②昆仑:即昆仑奴,唐传奇《昆仑奴》中的义士。

高二语文文言文练习题及答案一、阅读理解1. 阅读下面这段文言文,完成问题:骈文所采用的方法是“对作品的种种言章加以涵摄”,这就是我定义骈文的标准。

凡首尾对应、左右相承者,无不是。

首尾对应,是指作品的开头与结尾的语句相呼应;左右相承,是指作品中各种言章相承继,层层递进或反复出现。

以这样的方法对作品进行整篇的涵摄,可以形成巧妙的对比、有效的衬托,增强作品的艺术感染力。

这种骈文的方法应属于修辞的范畴,它是修辞的一种高才艺术。

问题:文中主要介绍了骈文的哪种修辞方法?答案:骈文的修辞方法主要是对作品的首尾对应和左右相承。

2. 阅读下面这段文言文,完成问题:其唐游论既含了在田园诗中大量涉足的古典意象(比如,长历山兰亭的风貌再现了它在唐诗中的意义,瓦屋杏园奇峰的风景再现了它在元曲中的意义),又以书生意式观察出了一幅人间世,地也可凭借大量的对讽关联来提供有关古典意象真实传统的理论思考。

问题:文中主要介绍了唐游论的哪些内容?答案:唐游论主要涉及到古典意象在田园诗和元曲中的意义,并通过书生意式观察展示了人间世界。

此外,唐游论还通过对讽关联进行理论思考,传达了有关古典意象的真实传统。

二、填空题1. 请用合适的词汇填空:文言文是古代汉族文化中的一种书写形式,具有独特的________特点,对于理解和研究古代文化具有重要意义。

答案:文言文具有独特的古典性特点。

2. 请根据句意选择合适的词汇填空:文言文中的修辞手法非常丰富多样,如对仗、____________、排比等,使文章更加生动、有力。

答案:比兴三、判断题阅读下面这段文言文,判断下列句子的正误。

正确的句子在括号中写“对”,错误的句子在括号中写“错”。

乃徐尚进之,邀平生之友,得大石为茶席,净服继席,编一诗以赠之,自己至书并玩而后,因题诗,弘之以盖书以寄诸君,以次乎各幅所叙之画上,然后,因题之以诗,此尚未有诗之士也。

1. 乃徐尚进之,是指徐尚进邀请冯梦龙。

(对)2. “得大石为茶席”是指买了一块大石头来做茶席。

高二上册语文文言文练习题及答案第一题:阅读理解请阅读以下文言文,并回答下列问题。

吾有事故,曾好问乎。

曰:问之可也;问之,止也。

曰:“邦君的问之奚其为止”。

曰:“其为人也务与人之道,世与人佇,天下其不知”,曰:“有是哉,其我未尝有获写”。

曰:“其为此也,与其有宏论宏索,不知止而已也。

”曰:“何谓宏论宏索?”曰:“宏论,天之所生也;宏索,无不服也。

” 曰:“孰谓之无获云始?自周王三十,而事抵汉武三十;予继事以错居朝;此亦吾之所未必治法律可得也”。

曰:“夫君之所以得天下言乎?”曰:“一亦疑,师且薨,不逮之丧”;复然后问,曰“自勉之力也”;曰“勉之力,心之忧劳也”。

问题:1. 为什么曾问之不止?2. 作者认为邦君没有对事物的真正了解,你如何理解这句话?3. 什么是“宏论宏索”?4. 作者认为治理法律不可得,你认为这句话表达了什么意思?5. 文中提到了“君之所以得天下”,你认为是什么原因?答案:1. 曾问之不止是因为问之是一种继续致力于探求真相的行为,而不是停留在表面上的了解。

2. 作者认为邦君没有真正了解事物,是指邦君只顾于在宏论和广泛寻求知识的过程中,忽略了与人民接触和了解人民的实际需求。

3. “宏论宏索”是指在广泛讨论和寻求知识的过程中,可以获得广泛的视野和丰富的知识,使自己得到更多的启发和收获。

4. 作者认为治理法律不可得,是指作者自己在实践中发现,治理法律并非一件简单可行的事情,可能会面临各种困难和挑战。

5. 文中提到了“君之所以得天下”,是指君主能够得到人民的拥护和支持,可能是因为君主能够以自己的才能和毅力来自律和自勉,从而得到天下人的认可。

第二题:填空题请填写下列句子中所缺的字词。

1. 士为______之道,庶为知止之始也。

2. 未知______之止,无以定功。

3. 因大官而______天下,此久贤之事也。

4. 不宣之______,亦未始有获。

5. 君之所以得______,一亦疑。

答案:1. 学2. 学3. 辖4. 道5. 天下。

一、高中文言文试题1.阅读下面的文言文,完成下面小题。

胡晋臣,字子远,蜀州人。

登绍兴二十七年进士第,为成都通判。

制置使范成大以公辅荐诸朝,孝宗召赴行在。

入对,疏当今士俗、民力、边备、军政四弊。

试学士院,除秘书省校书郎,迁著作佐郎兼右曹郎官。

轮对,论三事:一,无忽讲读官,以仁宗为法;二,责谏官以纠官邪,责宰相以抑奔竞;三,广听纳、通下情,以销未形之患。

又极论近幸,上览奏色动。

晋臣口陈甚悉,至论及两税折变,天感稍霁,首肯久之。

赵雄时秉政,手诏下中书问近幸姓名。

晋臣翼日至中书,执政诘其故,晋臣曰:“近习①招权,丞相岂不知之?”即条具大者以闻。

上感悟,自是近习严惮。

置臣以亲年高,求外补,知汉州,除潼川路提点刑狱,以忧去。

服除再召,以五事见,曰:“选将帅,广常平,治梁壤,更铨法,通褚币。

”上谓辅臣日:“胡晋臣言可行。

”除度支郎,系迁侍御史。

朱熹除兵部郎官,以病足未供职。

侍郎林栗与熹论《易》不合因奏熹不即受印为傲慢晋臣上疏留熹而排栗物论归重。

光宗嗣位,迁工部侍郎,除给事中,每以裁滥恩、惜名器为重,内降持不下,上嘉其有守,拜端明殿学士、签书枢密院事。

正谢日,上命条上军政利害。

既而朝重华宫,孝宗谓回:“嗣君擢任二三大臣,深惬朕意,闻外庭亦无异词。

”晋臣拜谢。

除参知政事兼同知枢密院事。

上自南郊后久不御朝,晋臣与丞相留正同心辅政,中外帖然。

其所奏陈,以温清定省为先,次及亲君子、远小人、抑侥幸、消朋党,启沃剀切,弥缝续密,人无知者。

未几,薨于位,赠资政殿学士,谥文靖。

【注释】①近习:君主宠爱亲信的人。

(节选自《宋史·胡晋臣传》)(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是()A. 侍郎林栗与熹论/《易》不合/因奏熹/不即受印为傲慢/晋臣上疏留熹而排栗/物论归重B. 侍郎林栗与熹论《易》不合/因奏熹/不即受印为傲慢/晋臣上疏留熹而排栗/物论归重C. 侍郎林栗与熹论《易》不合/因奏熹不即受印为傲慢/晋臣上疏留熹而排栗/物论归重D. 侍郎林栗与熹论/《易》不合/因奏熹/不即受印为傲慢/晋臣上疏留熹而排栗/物论归重(2)下列对文中加下划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 行在,即“行在所”,天子所在的地方,本指京都,后专指天子巡行天下所到之地。

B. 轮对,宋代一种官制,官员每隔数日轮流上殿策对时政利弊,也叫“转对”。

C. 常平,古代调节米价方法,政府丰年购粮以免谷贱伤农,歉年卖出储粮以稳定粮价。

D. 工部,官署名,六部之一,掌管各项工程、工匠、全国土地、赋税、水利等政令。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()A. 胡晋臣才学突出,见识高卓。

绍兴二十七年考中进士,后被荐入朝,受到孝宗召见。

他明确指出当时的政治弊端,官职也得以升迁。

B. 胡晋臣为官正直,不惧权贵。

他敢于斥责皇帝身边的亲信,包括谏官和宰相,皇帝看了奏章脸色都变了。

C. 胡晋臣侍奉大宋,竭忠尽智。

他辅佐孝宗和光宗两位皇帝,都是尽心竭诚,光宗不亲临朝政时他更是小心辅政,后来死于官任上。

D. 胡晋臣恪尽职守,深得褒嘉。

在担任给事中期间,光宗褒奖他有操守,后在重华宫朝拜时,孝宗又称赞他“深惬朕意”。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①晋臣口陈甚悉,至论及两税折变,天威稍霁,首肯久之。

②晋臣以亲年高,求外补,知汉州,除潼川路提点刑狱,以忧去。

【答案】(1)C(2)D(3)B(4)①胡晋臣的口头陈述非常详尽,直到谈及两税的变化亏损,皇帝威怒才稍微平和,长时间点头表示赞同。

②胡晋臣因为父母年纪大了,请求到京城外补缺,担任汉州知州,再任潼川路提点刑狱,后因父母的丧事离职。

【解析】【分析】(1)“论”是动词,宾语是《易》,动宾之间不能断开,排除AD两项;“奏”的内容是“熹不即受印为傲慢”,而不是“奏”“熹”,故应在“傲慢”后断开,排除B项。

故选C。

(2)D项,“工部,……掌管各项工程、工匠、全国土地、赋税、水利等政令”错误,“全国土地、赋税”由户部掌管。

故选D。

(3)B项,“胡晋臣……他敢于斥责皇帝身边的亲信,包括谏官和宰相”错误,从文中来看,应是责成监督的官员纠正官风,责成宰相抑制官员对名利的追求,又着重评论了皇帝身边受宠的近臣。

故选B。

(4)该题第一句中,“口陈”,口头陈述;“悉”,详尽;“至”,到;“折变”,变化亏损;“霁”,平和;“首肯”,点头表示赞同。

第二句中,“以”,因为;“亲”,父母,双亲;“外补”,到京城外补缺;“知”,名词做动词,做知州,担任知州;“除”,授,拜(官职);“忧”,父母丧事;“去”,离职。

故答案为:⑴C;⑵D;⑶B;⑷①胡晋臣的口头陈述非常详尽,直到谈及两税的变化亏损,皇帝威怒才稍微平和,长时间点头表示赞同。

②胡晋臣因为父母年纪大了,请求到京城外补缺,担任汉州知州,再任潼川路提点刑狱,后因父母的丧事离职。

【点评】(1)此题考查文言文断句的能力。

文言文断句是翻译的另一种形式,如果不能翻译则采用文字标志断句和语法断句。

一般来说名词代词常作主语或者宾语,因此出现名词或代词就在此前或后断句,还有就是出现的一些虚词,表示语气常句尾,可在此后断句,如果是发语词,常在句首,可在此前断句。

(2)此题考查文化常识的能力。

重要的文化常识是一个高中生必须具有的基本常识。

复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

(3)此题考查综合分析的能力。

综合分析题,需要学生在通读全文的基础上,对选项逐一排查,设误常常有时间与发生的事与原文不同,人和事不同,地和事不同,学生在这些方面要注意;在选项中也可考查某些古今异义词、词类活用等文言现象。

(4)此题考查文言文翻译的能力。

做翻译题时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,遵循“信、达、雅”的三字原则,运用“留、删、替、补、调”的五字方法进行翻译。

【参考译文】胡晋臣,字子远,四川人。

考中绍兴二十七年进士,担任成都通判。

制置使范成大认为他有辅佐国君之才把他推荐给朝廷,宋孝宗召他前往行宫。

入宫对答,上疏当今士俗、民力、边备、军政四方面的弊病。

试用于学士院,授官秘书省校书郎,后升迁著作佐郎兼右曹郎官。

轮流奏对时,(胡晋臣)谈论三件事:一、不要忽视讲读官,要效法仁宗时期;二、要求谏官检举官员的不当之处,要求宰相遏制竞相跑官的人;三、(应该)广泛听取、采纳意见,掌握下层的情况,来消除尚未形成的祸患。

又着重评论了皇帝身边受宠的近臣,皇帝看完奏章后变了脸色。

胡晋臣的口头陈述非常详尽,直到谈及两税折变,皇帝神色稍微缓和,长时间点头表示赞同。

丞相赵雄当时执掌朝政,皇帝亲手写诏书下到中书省询问近臣的姓名。

晋臣第二天到中书省,主持政事的官员询问他其中的缘故,胡晋臣说:“近臣弄权,丞相怎么能不知道呢?”随即分条详陈,把权力大的近臣上报。

皇帝对此事深有感悟,从此近臣十分害怕。

胡晋臣因为父母年纪大了,请求到京城外补缺,担任了汉州知州,再任潼川路的提点刑狱,因父母丧事离职。

守丧期满再被征召,拿五件事觐见,分别是:“选拔将帅,扩大常平仓,兴修水利,修订选拔、任用官吏的条例,推行纸币。

”皇帝对辅政大臣说:“胡晋臣说的可以实行。

”(胡晋臣)担任度支郎,几次升迁担任侍御史。

当时朱熹被授予兵部郎官,因腿病没有到任。

侍郎林栗因与朱熹的论《易》观点不合,上奏称朱熹不立刻到任是对皇帝的傲慢行为。

晋臣上疏请求留下朱熹而驳斥林栗的上奏,众人议论推重他。

光宗继位后,胡晋臣调任工部侍郎,任职给事中,常常以裁减过度的恩惠,珍惜名声和人才为要务,皇帝赞赏他有操守,任命他为端明殿学士、签书枢密院事。

正式上朝谢恩那天,皇帝命他分条列举军政方面的利与害。

不久在重华宫朝拜前任皇帝孝宗,孝宗对他说:“现任皇帝提拔任用的二三位大臣,非常合我意,听说朝廷外面也没有不同的意见。

”胡晋臣磕头谢恩。

任命胡晋臣为参知政事兼同知枢密院事。

皇帝自南郊回来后很久不临朝,胡晋臣和丞相留正同心协力辅佐朝政,朝廷内外一派安定。

他所上奏陈述,以冬温夏凊、昏定晨省为先,其次提及亲近君子、疏远小人、抑制侥幸得官、消除官员结党,真心诚意辅佐皇帝,切中事理,弥补过失谨慎细致。

不久,死在官任上,朝廷追赠他为资政殿学士,谥号“文靖”。

2.阅读下面的文字,完成下面小题,长沮、桀溺耦而耕,孔子以为隐者,使子路问津焉。

长沮曰:“彼执舆者为谁?”子路曰:“孔丘。

”曰:“是鲁孔丘与?”曰:“然。

”曰:“是知津矣。

”桀溺谓子路曰:“了为谁?”曰:“为由。

”曰:“子,孔丘之徒与?”曰“然。

”桀溺曰:“悠悠者天下皆是也,而谁以易之?且与其辟人之士,岂若从辟世之士哉!”耨而不辍。

子路以告孔子,孔子抚然曰:“鸟兽不可与同天下有道,丘不与易也。

”他日,子路行,遇荷蓧丈人,曰:“子见夫子乎?”丈人曰:“四体勤,五谷不分,孰为夫子!”植其杖而芸。

子路以告,孔子曰:“隐者也。

”复往,则亡。

(节选自《史记·孔子世家》)(1)下列对句中划线词解释正确的一项是()A. 使子路问津路口B. 而谁以易之替换C. 耰而不辍停止D. 植其杖而芸通“耘”,播种(2)下列对文中划线词有关内容的解说,不正确的一项是()A. 隐者,隐士,隐居不仕的古代知识分子,往往有着独立的人格和超凡的才德学识。

B. 子路,名子路,字仲由,孔子的弟子,曾跟随孔子周游列国,“孔门十哲”之一。

C. 夫子,对年长而学问好的人的尊称,犹今之所谓“先生”“老师”,此处指孔子。

D. 四体,人的四肢。

五谷,五种谷物,常指稻、稷、麦、菽、、麻,后来也泛指谷物.(3)把下列文中划线的句子翻译成现代汉语,不正确的一项是()A. 彼执舆者为谁译文:那个拉着车的人是谁B. 岂若从辟世之士哉译文:还不如跟着我们这些避世的人呢C. 子路以告孔子译文:子路就告诉了孔子D. 复往,则亡译文:再到那里去看看,老人已经走了【答案】(1)C(2)B(3)C【解析】【分析】(1)A项,“津:路口”错误,应该为“津:渡口”。

B 项,“易:替换”错误,应该为“易:改变”。

C项,正确。

D项,“芸:通‘耘’,播种”错误,应该为“芸:通‘耘’,除草”。

故选C。

(2)B项,“子路,名子路,字仲由”错误,子路,名仲由,字子路。

B错误。

故选B。

(3)C项,“子路就告诉了孔子”错误,“以”字后省略“之”,应译为:子路把这个经过告诉了孔子。

C错误。

故选C。

【附参考译文】在路上遇见长沮、桀溺两人并肩耕田,孔子以为他们是隐士,就叫子路前去打听渡口在什么地方。

长沮说:“那个拉着马缰的人是谁?”子路回答说:“是孔丘。

”长沮又问:“是鲁国的孔丘吧?”子路说:“是的。

”长沮说:“那他应该知道渡口在哪儿了。

”桀溺又问子路:“你是谁?”子路说:“我是仲由。