两宋历史复习提纲

- 格式:doc

- 大小:63.00 KB

- 文档页数:1

2024高考历史复习:两宋的政治和军事知识点一、宋初中央集权的加强1.背景:北宋建立后,通过战争,结束了五代十国的分裂局面。

2.措施:(1)加强对地方的控制。

派文官出任知州;在各路设置转运司;充实中央禁军,拱卫京师。

(2)分化事权,互相牵制。

在中央增设枢密院、三司和参知政事;枢密院与“三衙”分权。

地方上,各路设立“四监司”;各州增设通判。

分权于下,集权于上。

(3)崇文抑武。

罢免宿将兵权(杯酒释兵权),文官执掌枢密院;提倡文治,扩大科举规模。

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。

兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。

——朱熹3.措施:重文轻武,实行文人治国;分割地方权力,高度集权于中央;强干弱枝,守内虚外。

4.影响:(1)积极性:预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

(2)消极性:降低了行政效率,助长了因循守旧的政治风气;削弱了军队的战斗力,无力抵挡辽与西夏的进攻。

二、边防压力与财政危机1.边防压力(积弱)(1)辽朝占领燕云十六州,对中原形成威胁。

北宋两次北伐,均告失败。

(杨家将)辽军南下,澶州之战,缔结澶渊之盟。

(2)北宋与西夏发生战争,屡战屡败,双方达成和议。

(庆历和议)2.财政危机(积贫) 三大原因:(1)推行募兵制,军队不断扩编,促使军费剧增;(2)分化事权,政府机构重叠,致使官僚队伍不断膨胀;(3)对外以钱财换和平。

送给辽“岁币”,送给西夏“岁赐”。

宋代对外之积弱不振,宋室内部之积贫难疗。

——钱穆三、王安石变法1.背景:(1)北宋边防压力沉重,财政状况日益恶化。

(2)庆历新政的失败。

庆历新政是范仲淹发起的,以整顿官僚机构为宗旨,遭到官僚集团的抵制而失败,但是揭开了北宋变法改革的序幕。

(3)宋神宗锐意改革,大力支持。

2.内容(1)经济上——富国之法:国家向农民提供农业贷款(青苗法),国家从事商业经营(市易法)等。

(青苗法、市易法、方田均税法)(2)军事上——强兵之法:对农民进行编制管理(募役法、保甲法、保马法、置将法、设置军器监)。

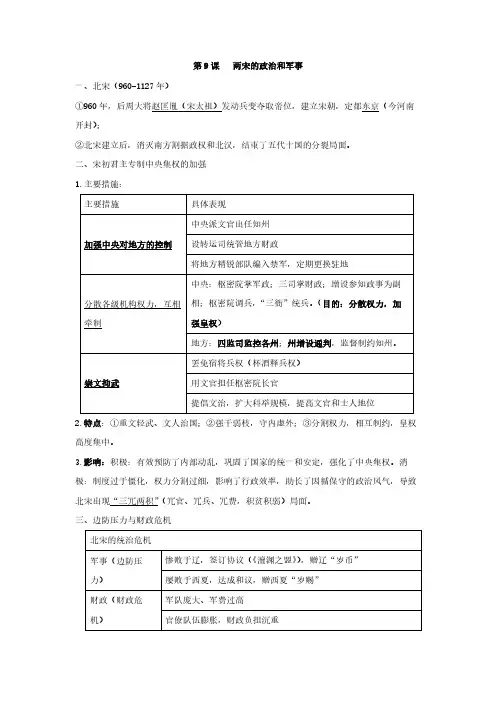

第9课两宋的政治和军事

一、北宋(960-1127年)

①960年,后周大将赵匡胤(宋太祖)发动兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京(今河南开封);

②北宋建立后,消灭南方割据政权和北汉,结束了五代十国的分裂局面。

二、宋初君主专制中央集权的加强

1.主要措施:

2.特点:①重文轻武、文人治国;②强干弱枝,守内虚外;③分割权力,相互制约,皇权高度集中。

3.影响:积极:有效预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

消极:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气,导致北宋出现“三冗两积”(冗官、冗兵、冗费,积贫积弱)局面。

三、边防压力与财政危机

四、王安石变法(1069年)

目的:富国强兵

内容:①富国:通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

②强兵:对农民进行编制管理和军事训练,逐渐恢复征兵制,取代募兵制。

五、南宋的偏安(1127-1276年)

1.靖康之变:1127年,金灭北宋,宋徽宗、宋钦宗被俘虏北去,史称“靖康之变”。

2.南宋建立:1127年,赵构在应天府称帝,后定都临安(今浙江杭州),史称南宋。

3.宋金战和:①岳飞抗金:郾城大捷②绍兴和议:1141年订立,南宋与金以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋向金称臣,并给金“岁贡”。

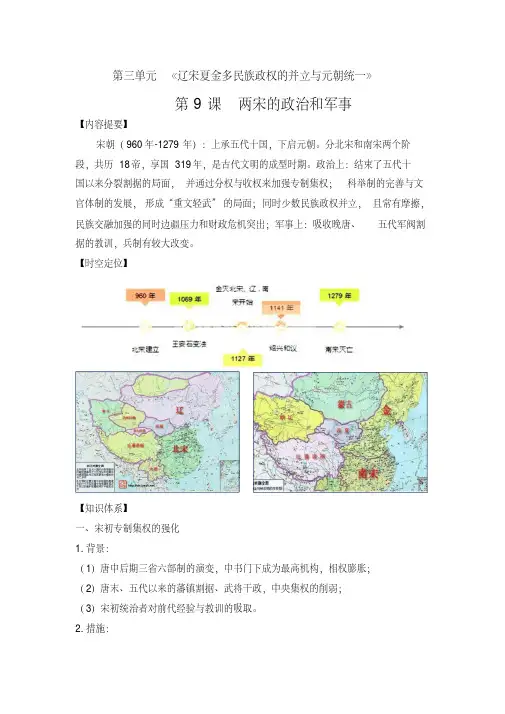

第三单元《辽宋夏金多民族政权的并立与元朝统一》

第9课两宋的政治和军事

【内容提要】

宋朝(960年-1279年):上承五代十国,下启元朝。

分北宋和南宋两个阶段,共历18帝,享国319年,是古代文明的成型时期。

政治上:结束了五代十

国以来分裂割据的局面,并通过分权与收权来加强专制集权;科举制的完善与文官体制的发展,形成“重文轻武”的局面;同时少数民族政权并立,且常有摩擦,民族交融加强的同时边疆压力和财政危机突出;军事上:吸收晚唐、五代军阀割据的教训,兵制有较大改变。

【时空定位】

【知识体系】

一、宋初专制集权的强化

1.背景:

(1)唐中后期三省六部制的演变,中书门下成为最高机构,相权膨胀;

(2)唐末、五代以来的藩镇割据、武将干政,中央集权的削弱;

(3)宋初统治者对前代经验与教训的吸取。

2.措施:。

.

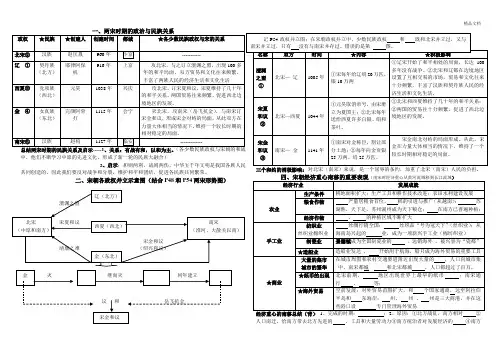

总结两宋时期的民族关系及启示-----1、关系:有战有和,以和为主。

中,他们不断学习中原的先进文化,形成了新一轮的民族大融合)

2、启示共同创造的,因此我们要反对战争和分裂,维护和平和团结,促进各民族共同繁荣。

二、宋朝各政权并立示意图(结合P48和P54两宋形势图) 三个和约的消极影响对北宋(南宋)来说,是一个屈辱的条约,加重了北宋(南宋)人民的负担。

经济重心的南移总结(背):1、完成的时期: ;2、原因:①北方战乱,南方相对 ②人口南迁,给南方带去北方先进的 、工具和大量劳动力③南方统治者对发展经济的 ④南方

自然条件十分。

3、上述原因对我们发展经济的启示:①要保持安定团结的局面,维护社会稳定②要提高劳动者素质,鼓励科技创新③政府要采取鼓励发展经济的政策④要保护自然环境,节约资源。

4宋朝的经济发展是引起宋朝社会生活发生变化的根本原因。

宋朝的衣食住行、、城市娱乐和风气等社会生活,与近代非常贴近。

.。

高三历史两宋知识点归纳在两宋时期,是中国历史上一个重要的时期,分为北宋和南宋两个朝代。

这个时期对中国历史的发展产生了深远影响。

下面是高三历史两宋知识点归纳:一、北宋时期(960年-1127年)1. 建立和政治制度:- 北宋由赵匡胤建立,都城设在东京(今北京),改制为丞相制度,丞相是最高权力的代表。

- 国家设立了科举制度,推行文官统治,鼓励文人士大夫。

- 首次设立内阁制度,负责辅佐皇帝处理政务。

2. 经济和农业发展:- 进行了大规模的国土开发活动,修建了大量水利工程,提高了耕地利用率。

- 进口大量商品,如茶叶、丝绸、瓷器,对外贸易繁荣。

- 发展了造纸技术,推动了书籍的广泛传播。

3. 文化和科技成就:- 出现了许多伟大的文化名人,如欧阳修、苏轼、王安石等。

- 科技方面,北宋的发明和创新非常丰富,如火药、印刷术、指南针等。

4. 政治改革和变动:- 王安石变法,推行了许多改革措施,如“青苗法”、“免役法”等,推动了农业生产和减轻了农民负担。

- 士人反对改革,导致了“新法派”和“旧法派”的斗争,最终王安石辞职。

二、南宋时期(1127年-1279年)1. 北京灭亡与南渡:- 金朝攻破了北宋的都城开封,足轻城被攻陷,皇帝赵构被俘,北宋灭亡。

- 赵构的弟弟赵构在南方建立南宋,定都临安(今杭州),南渡江南成为南宋。

2. 对外战争和外交政策:- 与金朝之间进行了多次战争,期间发生了重要的战役如“淝水之战”和“巢湖之战”等。

- 南宋还与邻国签订了一系列和平条约,保持了一定的外交稳定。

3. 社会与经济状况:- 南宋时期经济较为繁荣,农业生产和手工业发展迅速。

- 商业和手工业的兴起,城市规模扩大,市场经济的初步形成。

- 打开了对外贸易,丝绸、茶叶等商品对外输出,推动经济发展。

4. 文化和科技成就:- 文化方面,南宋出现了许多文化名人,如陆游、杨万里等。

- 科技方面,南宋的发明和创新依然丰富,如造船技术、冶铁技术、如意门锁等。

两宋历史复习提纲以下是关于两宋历史的复习提纲:一、两宋时期的政治背景1.北宋政权的兴衰:瓦解与灭亡2.建立南宋政权的背景和过程3.北宋政权与南宋政权的关系二、两宋时期的社会经济发展1.农业发展:种植业、水利工程、农田整理2.工商业发展:手工业、商业、手工业和商业在社会经济中的地位和作用3.文化教育发展:科举制度、书院教育、文化艺术的繁荣三、两宋时期的文化变革1.宋代诗词:南宋的诗人与北宋的诗人的差异2.宋代绘画:北宗与南宗绘画的特点和代表作品3.文化思潮:王安石变法、理学儒学与佛教的兴起四、两宋时期的外交与军事1.北宋与辽金关系:西北边塞的安定与战乱2.南宋与金朝关系:和议与对抗3.南宋与对外诸国关系:与南洋各国的贸易、与西夏的战争五、两宋时期的科技与发明1.农业技术:水利工程的发展、农具的改进2.印刷术的传入与发展3.火药、指南针和航海技术的进步六、两宋时期的名人与事件1.王安石:变法思想与政策的推行2.范仲淹:治理江南、巩固南宋政权的功绩3.岳飞:抵抗金朝侵略的名将4.秦桧:杀岳飞的元凶5.开禧法门:北宋时期的事件,对后世影响深远七、两宋时期的社会变革与民生问题1.士族地方势力的崛起与削弱2.财政问题:赋役制度与财政状况3.人口增长与社会冲突八、两宋时期的灾难与衰退1.北方游牧民族的入侵:辽金的威胁与宋朝的军事危机2.自然灾害:洪水、旱灾的频繁发生3.后世对两宋时期的评价以上提纲可以作为复习两宋历史的参考,根据需要和学习深度进行适当调整。

通过对每个方面的学习,能够全面了解两宋历史的政治、经济、文化、外交、军事等方面的变化和发展,为复习和理解两宋时期的历史事件和人物提供全面的知识框架。

七年级历史两宋时期知识点两宋时期是中国历史上一个非常重要的时期。

在这个时期里,南宋政权开创了中国的经济发展的新时代。

同时,两宋时期也是中国文化的繁荣时期,产生了许多杰出的文化人士和文化成果。

以下是七年级历史两宋时期的知识点。

一、两宋时期的政治制度1. 两宋时期的政治制度是宰相管国,皇帝常退。

宰相是皇帝最高权力机构,决定国家大政方针。

2. 宋廷设立了有司、侍御史、观察使、巡抚等多种监察机构,加强了对官员的管理,提高了政府的运作效率。

3. 在两宋时期,官员制度变得更加完善,进士制度更加重要。

科举考试的重要性不断增加,官僚团队越来越强大。

二、两宋时期的军事制度1. 宋代坚持军功为官的制度。

军人只要获得了战功,则可以直接升官。

2. 南宋时期,设立了镇守使,增强了对边疆的控制和管理。

3. 又在两广、福建、闽浙等处设立了水师,以保障南方海疆安全。

三、两宋时期的经济状况1. 北宋时期,存在农业、手工业、商业的繁荣。

到了南宋时期,继续发展了海外贸易,经济突飞猛进。

2. 铁浇铸技术逐渐变得成熟,铸造的铁器数量变得非常大。

3. 纺织业和制瓷等手工业也得到了进一步的发展,生产出了很多高品质的产品。

四、两宋时期的文化发展1. 宋代士大夫们非常重视文化教育的发展,提倡文化艺术的繁荣。

2. 两宋时期涌现出一批杰出的文化人士,如朱熹、陆游、欧阳修、王安石等。

3. 两宋时期也出现了大量的文学作品,如《南渡记》《庐山谣》等,这些文学作品都体现了宋代时期的文化特色。

五、两宋时期的科技发展1. 两宋时期成为了中国科技发展的重要时期,出现了许多杰出的科学家和科技发明家。

2. 其中最有名的是数学家李冶和物理学家沈括。

他们的科技成果为中国科技发展的进步作出了巨大的贡献。

3. 两宋时期的科技发明也非常多,如海上航行和货币活动的发展、火药的使用等,为中国的经济、军事和文化等方面的发展做出了重要的贡献。

总之,两宋时期是中国历史上一个非常重要、充满活力的时期,对中国历代的政治、文化、经济、科学技术都产生了深远的影响。

第9课两宋的政治和军事一、宋初专制集权的强化1.背景:(1)唐中后期三省六部制的演变,中书门下成为最高机构,相权膨胀;(2)唐末、五代以来的藩镇割据、武将干政,中央集权的削弱;(3)宋初统治者对前代经验与教训的吸取。

2.措施:(1)中央:分割相权。

(二府三司制)①一正:中书门下(政事堂)作为行政机构,设多名同平章事(宰相),掌最高行政权。

②三副:副相参知政事分割行政权;枢密院长官枢密使分割军权;三司使分割财权。

(2)地方:全面收权。

①军事——收精兵:“杯酒释兵权”,“强干弱枝”;统兵权与调兵权分离;“更戍法”。

②行政——削实权:所有州直属中央;中央派文官担任地方官掌地方性政权;设通判监督地方。

地方实行路、州、县三级。

③财政——制钱谷:由转运使负责,将地方赋税(除一小部分作地方开支外)运送到京师或指定地点。

④司法——强复审,死刑需报中央复审核准,强化中央对地方司法权的掌控。

(3) 监察制度:设提点刑狱司,专职监察刑狱。

(4) 官僚体制:科举制的完善与文官体制的发展。

3. 影响:(1)积极:①改变了唐末、五代以来藩镇割据的分裂局面;②巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权;(2)消极:①中枢权力分割过细,降低了行政效率,致使政治风气保守疲沓;②不利于地方的主动性和积极性的发挥;削弱了军队的战斗力;③逐渐形成“三冗”局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

二、北宋的统治危机1.边境危机:(1)原因:①北宋政府的积贫积弱;②北宋的守内虚外、强干弱枝;③少数民族政权的崛起:辽宋西夏连年征战,民族矛盾激化。

(2)表现:①北部:A.辽朝占领燕云十六州;B.时常南下侵扰,通过“岁币”、盟约等勉强安定。

②西北:与西夏屡战屡败,通过“岁赐”维持稳定2. 财政危机:一职多官、恩荫、科举等导致“冗官”,扩充军队导致“冗兵”,加之战争赔款、边疆危机、大兴土木等导致“冗费”,致使宋朝积贫。

3. 政治危机:收回兵权、分割军权,分化事权,军队战斗力弱、行政效率低下,致使宋朝积弱;土地兼并严重、苛捐杂税繁重,激化阶级矛盾,致使政治危机。

两宋提纲北宋开国皇帝太祖赵匡胤一.宋前五代十国(共51年)概略1.公元907年朱温灭唐,后梁建立。

2.后梁历经3位皇帝(朱温、朱友圭、朱友贞),于923年被沙陀部人李存勖(xù)所灭,后唐建立。

3 .后唐历经4位皇帝(李存勖、李嗣源、李从厚、李从珂),于936年被沙陀部人石敬瑭所灭,后晋建立。

4 .后晋历经2位皇帝(石敬瑭、石重贵),于946年被辽所灭,沙陀部人刘知远在太原称帝,后汉建立,辽军北返后,刘知远收复中原。

5 .后汉历经2位皇帝(刘知远、刘承佑),于951年被郭威所灭,后周建立。

6 .后周历经3位皇帝(郭威、柴荣、柴宗训),于960年被赵匡胤取代,宋朝建立。

7 .五代同时,地方势力先后据地为王,先后建立10个独立割据国家,分别是:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、荆南、北汉二.宋王朝几个显著特点1.重文轻武,皇帝与士大夫共治天下。

2. 经济文化高度发达。

(1)明朝的财政收入只有北宋的1/3;清朝的财政收入和北宋差不多;南宋和北宋相当。

(2)对辽、西夏、金、元的岁币只占财政很小部分(3)四大发明的重要发展时期。

(4)重视工商业,对外贸易,尤其海上丝绸之路高度发展。

(5)儒家文化得到重要的发展,重新占据文化意识形态的中心地位,理学深刻影响后来的明、清。

(6)艺术高度发展3. 国防力量薄弱,一直受北方游牧民族的威胁,两度为之灭国(1)消藩政策(2)以文治武、兵将分离政策(3)募兵制、禁军制(4)强干弱枝、守内虚外政策4.充满争议的王安石变法三.赵匡胤出生及家庭背景1.赵匡胤涿州(河北省涿州市)人,公元927年在洛阳出生2.赵匡胤的父亲赵弘殷,曾是后唐、后晋、后汉、后周四代王朝的禁军将领。

3. 相传,赵匡胤出生时,“赤光绕室,异香经宿不散,体有金色,三月不变。

”,“既长,容貌雄伟,器度豁如,识者知其非常人。

”4 .赵匡胤兄弟:赵匡义、赵廷美;族人赵普四.赵匡胤成长1.受家庭的熏陶,自幼爱好骑射和练武。

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化一、两宋时期(一)北宋(960年——1127年)1、北宋的建立:建立者:赵匡胤(宋太祖)时间:960年过程:陈桥驿兵变,黄袍加身都城:开封(东京、汴梁、汴州)2、北宋的统一方针:先南后北的方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面3、加强中央集权的措施:1)军事上:(杯酒释兵权;目的是消除武将专权的积弊)a. 解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队;b. 控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;c. 经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系2)中央:(目的是削弱宰相的权力)a. 在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;b. 设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权3)地方:(目的是加强对地方的控制)a. 派文臣担任各地州县的长官;b. 实施三年一换的制度;c. 在各州府设立通判,以分知州的权力;d. 下令取消节度使收税的权力;e. 陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央4)意义:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

4、重文轻武政策:1) 目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端2) 措施:a. 宋太祖重用文臣掌握军政大权;b. 宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,形成文臣统兵的格局3) 科举制的发展与影响:发展:宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面4) 重文轻武的影响:a. 积极性:①营造了浓厚的读书风气;②促进宋朝科技、文化的发展;③有利于政权的稳定和社会的安定。

b. 消极性:①文臣掌兵,导致军队战斗力薄弱;②官吏冗余,人浮于事导致办事效率下降;③增加了朝廷的财政支出。

5、北宋的灭亡:时间:1127年过程:金军攻破开封,北宋灭亡靖康之耻:又称靖康之乱、靖康之变。

高三历史两宋知识点汇总宋朝,是中国历史上非常重要的一个时期,它分为北宋和南宋两个时期。

在高三历史考试中,两宋的历史知识点被认为是重中之重。

为了帮助同学们更好地复习和掌握这些知识点,下面将对两宋的历史概况、政治制度、军事、经济和文化等方面进行汇总。

概况两宋时期,北方的陕西、河南等地相继沦陷于外族,南方的江南成为中国的政治、经济中心。

两宋时期是中国封建社会转型时期的重要阶段,其发展中出现了许多重大变革。

1. 北宋时期(960年-1127年)北宋建立后,遭受了辽、西夏、金等外族的威胁。

尽管北宋政权处于争霸的背景下,但仍然致力于文化的繁荣和改革的推进。

北宋时期的代表人物有王安石、苏轼、欧阳修等。

2. 南宋时期(1127年-1279年)南宋时期,太宗赵构建立了国号为“大宋”的政权,但面临金朝的强大威胁。

南宋时期虽然军事上有所屈辱,但文化艺术得到了繁荣,代表人物有陆游、杨时等。

政治制度两宋时期的政治制度有一些独特之处,下面列举几个重要的知识点:1. 徽、钦两地制度宋朝在政治上采取了分权制衡的政治体制。

其中,徽州、铜梁、贵州、湖南岳州等地构建了徽、钦两地制度,实行直接选举的地方自治管理。

2. 科举制度两宋时期,科举制度得到了进一步的发展和完善。

科举考试分为殿试和乡试,选拔出的人才可以进入官员行列。

3. 决策机构北宋时期设立了重要的政府机构,如中书省、门下省等。

而南宋时期则设置了枢密院、中书省等机构,辅佐皇帝治理朝政。

军事两宋时期的军事与政治紧密相关,下面是两宋军事的知识点:1. 练兵备战两宋时期重视军事准备和兵员训练,设立兵部和武库,加强防务建设。

2. 城市防御体系两宋时期城市的防御体系较为完善,包括城墙、城楼、护城河等。

南宋时期尤以建立起的秦淮河军事防线而著名。

经济两宋时期的经济是中国古代经济发展的一大高峰,下面是两宋经济的知识点:1. 科技进步两宋时期科技蓬勃发展,如造船技术、丝绸生产技术等方面取得了长足进步。

第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9课两宋的政治和军事一、防旧弊:宋初加强中央集权(一)背景1.北宋(960年,宋太祖赵匡胤,定都东京/应天府/河南开封)建立后,逐渐结束了五代十国的分裂局面;2.吸取唐末以来的军阀割据、政局动荡的历史教训(方镇太重、君弱臣强、武将专权)。

针对问题具体措施特点方镇太重,外重内轻→收权,控制地方①行政(削实权):中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;②财政(制钱谷):设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;③军政(收精兵):杯酒释兵权;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师和镇守地方,定期更换驻地(更戍法)。

强干弱枝、守内虚外君弱臣强→分权中央“二府三司制”,分割宰相权力①行政:增设参知政事为副相,与宰相分割行政权;②军政:枢密院有调兵权但不统兵,禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权(统兵权与调兵权分离);③财政:三司(户部司、度支司、盐铁司)专掌财政;(唐三省六部制:程序分工;宋二府三司制:事权分工)分化事权、内外相制地方①四监司:平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控;②通判:州一级增设,与知州共同签署文书,彼此制约。

武将势大→崇文抑武①崇文:大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;②抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

重文轻武、文人治国北宋中央权力分配示意图北宋地方权力分配示意图(三)影响(1)积极:①改变了唐末、五代以来藩镇割据的分裂局面,有效预防内部动乱,加强了中央集权,巩固了国家的统一和安定;②促进社会经济、文化的繁荣发展。

(2)弊端:①制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,形成了固守祖宗家法的传统,政治风气因循守旧;②重文轻武,守内虚外,兵将分离,过于集权,导致军队战斗力下降,造成北宋的积弱局面;③官僚机构膨胀,军队扩充及战争赔款,使北宋形成了冗官、冗兵和冗费的积贫局面。

二、新弊渐生:边防危机、财政危机与政治危机 北宋与辽的对峙北宋与西夏的对峙战1.北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。