第二编 专题三 第3讲

- 格式:ppt

- 大小:9.69 MB

- 文档页数:74

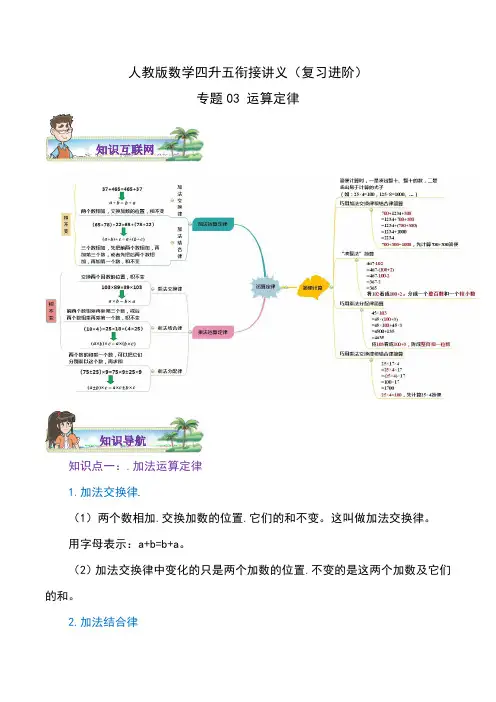

人教版数学四升五衔接讲义(复习进阶)专题03 运算定律知识互联网知识导航知识点一:.加法运算定律1.加法交换律(1)两个数相加.交换加数的位置.它们的和不变。

这叫做加法交换律。

用字母表示:a+b=b+a。

(2)加法交换律中变化的只是两个加数的位置.不变的是这两个加数及它们的和。

2.加法结合律三个数相加.先把前两个数相加.或者先把后两个数相加.和不变。

这叫做加法结合律。

用字母表示;:(a+b)+c=a+(b+c)。

3.运用加法运算定律进行简便计算在计算几个数连加的算式时.可以利用加法交换律和加法结合律.使计算简便。

4.连减的简便计算(1)一个数减去几个数的和.可以从这个数里依次减去各个加数。

用字母可表示:a-(b +c)=a-b-c。

(2)一个数连续减去几个数.可以先把所有的减数加起来.再从被减数里减去所有减数的和。

用字母可表示:a -b-c=a-(b+c)。

知识点二:.乘法交换律1.乘法交换律两个数相乘.交换两个因数的位置.积不变。

这叫做乘法交换律。

用字母表示:a×b=b×ag2.乘法结合律三个数相乘.先乘前两个数.或者先乘后两个数.积不变。

这叫做乘法结合律。

用字母表示:(a×b)×c=a×(b×c)。

3.乘法分配律(两个数的和与一个数相乘.可以先把它们与这个数分别相乘.再相加。

这叫做乘法分配律。

用字母表示:(a+b)×c=a×c+b×c 知识点三:乘法及连除的简便计算1.同一道乘法算式的不同简算方法:计算某些特殊的乘法算式时.可以将其中一个因数折分成两个数的积.再运用乘法交换律和乘法结合律来进行简算;也可以将其中一个因数折分成两个数的和.再运用乘法分配律来进行简算。

2.连除的简便计算(1)一个数连续除以两个数.可以改为除以两个数的积。

用字母可表示为:a÷b÷c=a÷(b ×c)。

三 、《研究匀变速直线运动》实验专题[实验目的]①练习使用电火花计时器或电磁打点计时器,利用打上点的纸带研究物体的运动情况。

②掌握判断物体是否做匀变速运动方法; ③测定匀变速直线运动的加速度。

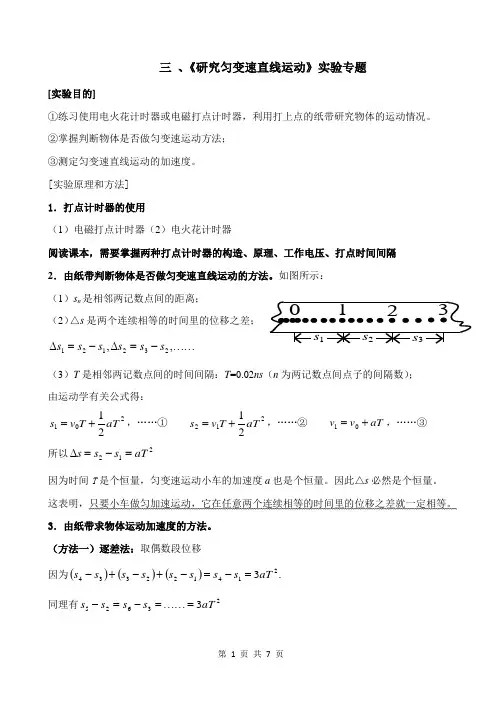

[实验原理和方法] 1.打点计时器的使用(1)电磁打点计时器(2)电火花计时器阅读课本,需要掌握两种打点计时器的构造、原理、工作电压、打点时间间隔 2.由纸带判断物体是否做匀变速直线运动的方法。

如图所示: (1)s n 是相邻两记数点间的距离;(2)△s 是两个连续相等的时间里的位移之差;⋯⋯-=∆-=∆,,232121s s s s s s(3)T 是相邻两记数点间的时间间隔:T =0.02ns (n 为两记数点间点子的间隔数); 由运动学有关公式得:20121aT T v s +=,……① 21221aT T v s +=,……② aT v v +=01,……③所以212aT s s s =-=∆因为时间T 是个恒量,匀变速运动小车的加速度a 也是个恒量。

因此△s 必然是个恒量。

这表明,只要小车做匀加速运动,它在任意两个连续相等的时间里的位移之差就一定相等。

3.由纸带求物体运动加速度的方法。

(方法一)逐差法:取偶数段位移因为()()().3214122334aT s s s s s s s s =-=-+-+- 同理有236253aT s s s s =⋯⋯=-=-所以,我们可以由测得的各段位移s 1,s 2……求出⋯⋯-=-=225221413,3T s s a T s s a 再算出a 1,a 2……的平均值()()()23216543T s s s s s s a ++-++=这样使所给的数据得到有效利用,达到减小误差的目的。

(方法二)图象法: 由Ts s v n n n 21++=求出各个计数点的瞬时速度,作t v -图象,图线的斜率即为物体的加速度。

4.求物体在打下某记数点时瞬时速度的方法: 由以上①②③式得:Ts s v 2211+=(时间2T 内的平均速度等于该段时间中点T 时刻的瞬时速度)。

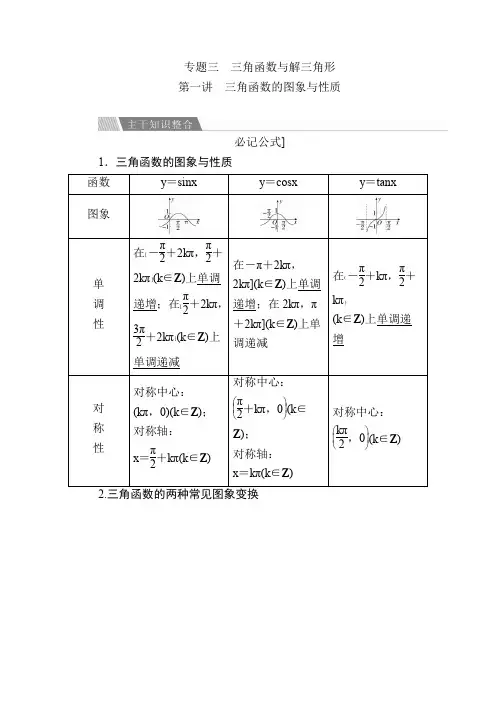

专题三三角函数与解三角形第一讲三角函数的图象与性质必记公式]1.三角函数的图象与性质重要结论]1.三角函数的奇偶性(1)函数y =A sin(ωx +φ)是奇函数⇔φ=k π(k ∈Z ),是偶函数⇔φ=k π+π2(k ∈Z );(2)函数y =A cos(ωx +φ)是奇函数⇔φ=k π+π2(k ∈Z ),是偶函数⇔φ=k π(k ∈Z );(3)函数y =A tan(ωx +φ)是奇函数⇔φ=k π(k ∈Z ). 2.三角函数的对称性(1)函数y =A sin(ωx +φ)的图象的对称轴由ωx +φ=k π+π2(k ∈Z )解得,对称中心的横坐标由ωx +φ=k π(k ∈Z )解得;(2)函数y =A cos(ωx +φ)的图象的对称轴由ωx +φ=k π(k ∈Z )解得,对称中心的横坐标由ωx +φ=k π+π2(k ∈Z )解得;(3)函数y =A tan(ωx +φ)的图象的对称中心由ωx +φ=k π2(k ∈Z )解得.失分警示]1.忽视定义域求解三角函数的单调区间、最值(值域)以及作图象等问题时,要注意函数的定义域.2.重要图象变换顺序在图象变换过程中,注意分清是先相位变换,还是先周期变换.变换只是相对于其中的自变量x 而言的,如果x 的系数不是1,就要把这个系数提取后再确定变换的单位长度和方向.3.忽视A ,ω的符号在求y =A sin(ωx +φ)的单调区间时,要特别注意A 和ω的符号,若ω<0,需先通过诱导公式将x 的系数化为正的.4.易忽略对隐含条件的挖掘,扩大角的范围导致错误.考点三角函数的定义域、值域(最值)典例示法典例1 (1)2016·合肥一模]函数y =lg (2sin x -1)+1-2cos x 的定义域是________.解析] 由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧2sin x -1>0,1-2cos x ≥0,即⎩⎪⎨⎪⎧sin x >12,cos x ≤12,首先作出sin x =12与cos x =12表示的角的终边(如图所示).由图可知劣弧和优弧的公共部分对应角的范围是⎣⎢⎡2k π+π3,2k π+⎭⎪⎫5π6(k ∈Z ). 所以函数的定义域为⎣⎢⎡⎭⎪⎫2k π+π3,2k π+5π6(k ∈Z ).答案] ⎣⎢⎡⎭⎪⎫2k π+π3,2k π+5π6(k ∈Z ) (2)已知函数f (x )=-2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π4+6sin x cos x -2cos 2x +1,x ∈R .①求f (x )的最小正周期;②求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上的最大值和最小值. 解] ①f (x )=-sin2x -cos2x +3sin2x -cos2x =2sin2x -2cos2x =22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4.所以f (x )的最小正周期T =2π2=π. ②由①知f (x )=22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4.因为x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2, 所以2x -π4∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,3π4,则sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-22,1.所以f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上最大值为22,最小值为-2.1.三角函数定义域的求法求三角函数的定义域实际上是解简单的三角不等式,常借助三角函数线或三角函数图象来求解.2.三角函数值域(最值)的三种求法 (1)直接法:利用sin x ,cos x 的值域.(2)化一法:化为y =A sin(ωx +φ)+k 的形式逐步分析ωx +φ的范围,根据正弦函数单调性写出函数的值域(最值).(3)换元法:把sin x 或cos x 看作一个整体,可化为求函数在给定区间上的值域(最值)问题.针对训练2015·天津高考]已知函数f (x )=sin 2x -sin 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π6,x ∈R . (1)求f (x )的最小正周期;(2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最大值和最小值.解 (1)由已知,有f (x )=1-cos2x 2-1-cos ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π32=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12cos2x +32sin2x -12cos2x=34sin2x -14cos2x =12sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6.所以,f (x )的最小正周期T =2π2=π.(2)解法一:因为f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,-π6上是减函数,在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π4上是增函数,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3=-14,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6=-12,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=34.所以,f (x )在区间-π3,π4]上的最大值为34,最小值为-12.解法二:由x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4得2x -π6∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-5π6,π3,故当2x -π6=-π2,x =-π6时,f (x )取得最小值为-12,当2x -π6=π3,x =π4时,f (x )取最大值为34.考点三角函数的性质典例示法典例2 2015·山东枣庄质检]已知函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6+sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx -π6-2cos 2ωx2,x ∈R (其中ω>0).(1)求函数f (x )的值域;(2)若函数f (x )的图象与直线y =-1的两个相邻交点间的距离为π2,求函数f (x )的单调递增区间.解] (1)f (x )=32sin ωx +12cos ωx +32sin ωx -12cos ωx -(cos ωx +1)=2⎝ ⎛⎭⎪⎫32sin ωx -12cos ωx -1 =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π6-1 由-1≤sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π6≤1,得-3≤2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π6-1≤1, 所以函数f (x )的值域为-3,1].(2)由题设条件及三角函数的图象和性质可知, f (x )的周期为π,所以2πω=π,即ω=2. 所以f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6-1,再由2k π-π2≤2x -π6≤2k π+π2(k ∈Z ), 解得k π-π6≤x ≤k π+π3(k ∈Z ).所以函数f (x )的单调递增区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π-π6,k π+π3 (k ∈Z ).1.求解函数y =A sin(ωx +φ)的性质问题的三种意识(1)转化意识:利用三角恒等变换将所求函数转化为f (x )=A sin(ωx +φ)的形式.(2)整体意识:类比y =sin x 的性质,只需将y =A sin(ωx +φ)中的“ωx +φ”看成y =sin x 中的“x ”,采用整体代入求解.①令ωx +φ=k π+π2(k ∈Z ),可求得对称轴方程. ②令ωx +φ=k π(k ∈Z ),可求得对称中心的横坐标.③将ωx +φ看作整体,可求得y =A sin(ωx +φ)的单调区间,注意ω的符号.(3)讨论意识:当A 为参数时,求最值应分情况讨论A >0,A <0. 2.求解三角函数的性质的三种方法 (1)求单调区间的两种方法①代换法:求形如y =A sin(ωx +φ)(或y =A cos(ωx +φ))(A ,ω,φ为常数,A ≠0,ω>0)的单调区间时,令ωx +φ=z ,则y =A sin z (或y =A cos z ),然后由复合函数的单调性求得.②图象法:画出三角函数的图象,结合图象求其单调区间. (2)判断对称中心与对称轴:利用函数y =A sin(ωx +φ)的对称轴一定经过图象的最高点或最低点,对称中心一定是函数的零点这一性质,通过检验f (x 0)的值进行判断.(3)三角函数周期的求法 ①利用周期定义.②利用公式:y =A sin(ωx +φ)和y =A cos(ωx +φ)的最小正周期为2π|ω|,y =tan(ωx +φ)的最小正周期为π|ω|.③利用图象. 针对训练1.2015·湖南高考]已知ω>0,在函数y =2sin ωx 与y =2cos ωx 的图象的交点中,距离最短的两个交点的距离为23,则ω=________.答案 π2解析 由题意,两函数图象交点间的最短距离即相邻的两交点间的距离,设相邻的两交点坐标分别为P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),易知|PQ |2=(x 2-x 1)2+(y 2-y 1)2,其中|y 2-y 1|=2-(-2)=22,|x 2-x 1|为函数y =2sin ωx -2cos ωx =22sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx -π4的两个相邻零点之间的距离,恰好为函数最小正周期的一半,所以(23)2=⎝ ⎛⎭⎪⎫2π2ω2+(22)2,ω=π2. 2.2014·北京高考]设函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A ,ω,φ是常数,A >0,ω>0).若f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝⎛⎭⎪⎫2π3=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,则f (x )的最小正周期为________.答案 π解析 由f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6知,f (x )有对称中心⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,0,由f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫23π知f (x )有对称轴x =12(π2+23π)=712π.记f (x )的最小正周期为T ,则12T ≥π2-π6,即T ≥23π.故712π-π3=π4=T4,解得T =π.考点三角函数的图象及应用典例示法题型1 利用图象求y =A sin(ωx +φ)的解析式典例3 函数f (x )=2sin(ωx +φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫ω>0,-π2<φ<π2的部分图象如图所示,则ω,φ的值分别是( )A .2,-π3 B .2,-π6 C .4,-π6D .4,π3解析] 从图中读出此函数的周期情况为34T =34·2πω=5π12-⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3=3π4,所以ω=2.又读出图中最高点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12,2,代入解析式f (x )=2sin(2x +φ),得到2=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×5π12+φ,所以2×5π12+φ=2k π+π2(k ∈Z ),则φ=2k π-π3.因为-π2<φ<π2,所以令k =0,得到φ=-π3,故选A. 答案] A题型2 函数y =A sin(ωx +φ)的图象变换典例4 2015·山东高考]要得到函数y =sin ⎝⎛⎭⎪⎫4x -π3的图象,只需将函数y =sin4x 的图象( )A .向左平移π12个单位 B .向右平移π12个单位 C .向左平移π3个单位D .向右平移π3个单位解析] 因为y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x -π3=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤4⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π12,所以只需将y =sin4x的图象向右平移π12个单位,即可得到函数y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x -π3的图象,故选B.答案] B题型3 函数y =A sin(ωx +φ)的图象和性质的综合应用 典例5 2016·太原一模]已知函数f (x )=sin(ωx +φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2的最小正周期是π,若将其图象向右平移π3个单位后得到的图象关于原点对称,则函数f (x )的图象( )A .关于直线x =π12对称B .关于直线x =5π12对称C .关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫π12,0对称D .关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12,0对称解析] ∵f (x )的最小正周期为π,∴2πω=π,ω=2,∴f (x )的图象向右平移π3个单位后得到g (x )=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3+φ=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -2π3+φ的图象,又g (x )的图象关于原点对称,∴-2π3+φ=k π,k ∈Z ,φ=2π3+k π,k ∈Z ,又|φ|<π2,∴⎪⎪⎪⎪⎪⎪2π3+k π<π2,∴k =-1,φ=-π3,∴f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π3,当x =π12时,2x -π3=-π6,∴A ,C 错误,当x =5π12时,2x -π3=π2,∴B 正确,D 错误.答案] B本例中条件不变,若平移后得到的图象关于y 轴对称,则f (x )的图象又关于谁对称?( )答案 D解析 g (x )的图象关于y 轴对称,则-2π3+φ=π2+k π,k ∈Z ,可求φ=π6,∴f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6,2x +π6=k π,可得x =k π2-π12,令k =1,则x =5π12,故选D.1.函数表达式y =A sin(ωx +φ)+B 的确定方法2.三角函数图象平移问题处理策略(1)看平移要求:首先要看题目要求由哪个函数平移得到哪个函数,这是判断移动方向的关键点.(2)看移动方向:移动的方向一般记为“正向左,负向右”,看y =A sin(ωx +φ)中φ的正负和它的平移要求.(3)看移动单位:在函数y =A sin(ωx +φ)中,周期变换和相位变换都是沿x 轴方向的,所以ω和φ之间有一定的关系,φ是初相,再经过ω的压缩,最后移动的单位是⎪⎪⎪⎪⎪⎪φω.3.研究三角函数图象与性质的常用方法(1)求三角函数的周期、单调区间、最值及判断三角函数的奇偶性,往往是在定义域内,先化简三角函数式,尽量化为y =A sin(ωx +φ)的形式,然后再求解.(2)对于形如y =a sin ωx +b cos ωx 型的三角函数,要通过引入辅助角化为y =a 2+b 2sin(ωx +φ)⎝⎛cos φ=a a 2+b 2,⎭⎪⎫sin φ=b a 2+b 2的形式来求.全国卷高考真题调研]1.2016·全国卷Ⅱ]若将函数y =2sin2x 的图象向左平移π12个单位长度,则平移后图象的对称轴为( )A .x =k π2-π6(k ∈Z ) B .x =k π2+π6(k ∈Z ) C .x =k π2-π12(k ∈Z ) D .x =k π2+π12(k ∈Z )答案 B解析 函数y =2sin2x 的图象向左平移π12个单位长度,得到的图象对应的函数表达式为y =2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝⎛⎭⎪⎫x +π12,令2⎝⎛⎭⎪⎫x +π12=k π+π2(k ∈Z ),解得x =k π2+π6(k ∈Z ),所以所求对称轴的方程为x =k π2+π6(k ∈Z ),故选B.2.2015·全国卷Ⅰ]函数f (x )=cos(ωx +φ)的部分图象如图所示,则f (x )的单调递减区间为( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫k π-14,k π+34,k ∈Z B.⎝⎛⎭⎪⎫2k π-14,2k π+34,k ∈ZC.⎝ ⎛⎭⎪⎫k -14,k +34,k ∈ZD.⎝⎛⎭⎪⎫2k -14,2k +34,k ∈Z答案 D解析 由图象可知ω4+φ=π2+2m π,5ω4+φ=3π2+2m π,m ∈Z ,所以ω=π,φ=π4+2m π,m ∈Z ,所以函数f (x )=cos ⎝⎛⎭⎪⎫πx +π4+2m π=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫πx +π4的单调递减区间为2k π<πx +π4<2k π+π,k ∈Z ,即2k -14<x <2k +34,k ∈Z ,故选D.其它省市高考题借鉴]3.2016·北京高考]将函数y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3图象上的点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,t 向左平移s (s >0)个单位长度得到点P ′.若P ′位于函数y =sin2x 的图象上,则( )A .t =12,s 的最小值为π6 B .t =32,s 的最小值为π6 C .t =12,s 的最小值为π3 D .t =32,s 的最小值为π3 答案 A解析 因为点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,t 在函数y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3的图象上,所以t =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π4-π3=sin π6=12.又P ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-s ,12在函数y =sin2x 的图象上,所以12=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-s ,则2⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-s =2k π+π6或2⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-s =2k π+5π6,k ∈Z ,得s =-k π+π6或s =-k π-π6,k ∈Z .又s >0,故s 的最小值为π6.故选A.4.2015·陕西高考]如图,某港口一天6时到18时的水深变化曲线近似满足函数y =3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6x +φ+k .据此函数可知,这段时间水深(单位:m)的最大值为( )A .5B .6C .8D .10答案 C解析 由题图可知-3+k =2,k =5,y =3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6x +φ+5,∴y max=3+5=8.5.2015·湖南高考]将函数f (x )=sin2x 的图象向右平移φ⎝ ⎛⎭⎪⎫0<φ<π2个单位后得到函数g (x )的图象.若对满足|f (x 1)-g (x 2)|=2的x 1,x 2,有|x 1-x 2|min =π3,则φ=( )A.5π12B.π3C.π4D.π6答案 D解析 由已知得g (x )=sin(2x -2φ),满足|f (x 1)-g (x 2)|=2,不妨设此时y =f (x )和y =g (x )分别取得最大值与最小值,又|x 1-x 2|min =π3,令2x 1=π2,2x 2-2φ=-π2,此时|x 1-x 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪π2-φ=π3,又0<φ<π2,故φ=π6,选D.6.2015·湖北高考]某同学用“五点法”画函数f (x )=A sin(ωx +φ)⎝⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2在某一个周期内的图象时,列表并填入了部分数据,如下表:(2)将y =f (x )图象上所有点向左平行移动θ(θ>0)个单位长度,得到y =g (x )的图象.若y =g (x )图象的一个对称中心为⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12,0,求θ的最小值.解 (1)根据表中已知数据,解得A =5,ω=2,φ=-π6.数据补全如下表: 且函数表达式为f (x )=5sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6.(2)由(1)知f (x )=5sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6,得g (x )=5sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +2θ-π6.因为y =sin x 的对称中心为(k π,0),k ∈Z . 令2x +2θ-π6=k π,解得x =k π2+π12-θ,k ∈Z .由于函数y =g (x )的图象关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12,0成中心对称,令k π2+π12-θ=5π12,解得θ=k π2-π3,k ∈Z .由θ>0可知,当k =1时,θ取得最小值π6.一、选择题1.2016·贵阳监测]下列函数中,以π2为最小正周期的奇函数是( )A .y =sin2x +cos2xB .y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x +π2C .y =sin2x cos2xD .y =sin 22x -cos 22x答案 C解析 A 中,y =sin2x +cos2x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4,为非奇非偶函数,故A 错;B 中,y =sin ⎝⎛⎭⎪⎫4x +π2=cos4x ,为偶函数,故B 错;C 中,y=sin2x cos2x =12sin4x ,最小正周期为π2且为奇函数,故C 正确;D 中,y =sin 22x -cos 22x =-cos4x ,为偶函数,故D 错,选C.2.2016·唐山统考]将函数y =3cos2x -sin2x 的图象向右平移π3个单位长度,所得图象对应的函数为g (x ),则g (x )=( )A .2sin2xB .-2sin2xC .2cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6D .2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6答案 A解析 因为y =3cos2x -sin2x =2sin ⎝⎛⎭⎪⎫π3-2x =-2sin ( 2x -π3 ),将其图象向右平移π3个单位长度得到g (x )=-2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-π3=-2sin(2x -π)=2sin2x 的图象,所以选A.3.2016·武昌调研]已知函数f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6-1(ω>0)的图象向右平移2π3个单位后与原图象重合,则ω的最小值是( )A .3 B.32 C.43 D.23答案 A解析 将f (x )的图象向右平移2π3个单位后得到图象的函数解析式为2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x -2π3+π6-1=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -2ωπ3+π6-1,所以2ωπ3=2k π,k∈Z ,所以ω=3k ,k ∈Z ,因为ω>0,k ∈Z ,所以ω的最小值为3,故选A.4.2016·沈阳质检]某函数部分图象如图所示,它的函数解析式可能是( )A .y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫-56x +3π5B .y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫65x -2π5C .y =sin ⎝⎛⎭⎪⎫65x +3π5D .y =-cos ⎝⎛⎭⎪⎫56x +3π5答案 C解析 不妨令该函数解析式为y =A sin(ωx +φ)(ω>0),由图知A =1,T 4=3π4-π3=5π12,于是2πω=5π3,即ω=65,π3是函数的图象递减时经过的零点,于是65×π3+φ=2k π+π,k ∈Z ,所以φ可以是3π5,选C.5.2016·广州模拟]已知sin φ=35,且φ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π,函数f (x )=sin(ωx +φ)(ω>0)的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于π2,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4的值为( )A .-35 B .-45 C.35 D.45答案 B解析 由函数f (x )=sin(ωx +φ)的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于π2,得到其最小正周期为π,所以ω=2,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π4+φ=cos φ=-1-sin 2φ=-45.6.2016·重庆测试]设x 0为函数f (x )=sinπx 的零点,且满足|x 0|+f ⎝⎛⎭⎪⎫x 0+12<33,则这样的零点有( )A .61个B .63个C .65个D .67个答案 C解析 依题意,由f (x 0)=sinπx 0=0得,πx 0=k π,k ∈Z ,x 0=k ,k ∈Z .当k 是奇数时,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0+12=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤π⎝ ⎛⎭⎪⎫k +12=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫k π+π2=-1,|x 0|+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0+12=|k |-1<33,|k |<34,满足这样条件的奇数k 共有34个;当k 是偶数时,f ⎝⎛⎭⎪⎫x 0+12=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤π⎝⎛⎭⎪⎫k +12=sin ⎝⎛⎭⎪⎫k π+π2=1,|x 0|+f ⎝⎛⎭⎪⎫x 0+12=|k |+1<33,|k |<32,满足这样条件的偶数k 共有31个.综上所述,满足题意的零点共有34+31=65个,选C.二、填空题7.函数f (x )=sin(ωx +φ)(x ∈R )⎝⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2的部分图象如图所示,如果x 1,x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6,π3,且f (x 1)=f (x 2),则f (x 1+x 2)=________.答案 32解析 由题图可知,T 2=π3-⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6=π2,则T =π,ω=2,又∵-π6+π32=π12,∴f (x )的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫π12,1,即sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π12+φ=1,得φ=π3,∴f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3. 而x 1+x 2=-π6+π3=π6,∴f (x 1+x 2)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π6+π3=sin 2π3=32.8.2016·贵阳监测]为得到函数y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3的图象,可将函数y=sin x 的图象向左平移m 个单位长度,或向右平移n 个单位长度(m ,n 均为正数),则|m -n |的最小值是________.答案 2π3解析 由题意可知,m =π3+2k 1π,k 1为非负整数,n =-π3+2k 2π,k 2为正整数,∴|m -n |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪2π3+2(k 1-k 2)π,∴当k 1=k 2时,|m -n |min =2π3.9.2016·湖南岳阳质检]已知函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π4的图象向左平移π6个单位后与函数g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6的图象重合,则正数ω的最小值为________.答案 232解析 将f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π4的图象向左平移π6个单位后,得到函数f 1(x )=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6+π4的图象.又f 1(x )=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6+π4的图象与g (x )=sin ( ωx +π6 )的图象重合,故ωx +π6ω+π4=2k π+ωx +π6,k ∈Z .所以ω=12k -12(k ∈Z ).又ω>0,故当k =1时,ω取得最小值,为12-12=232.三、解答题10.2014·山东高考]已知向量a =(m ,cos2x ),b =(sin2x ,n ),函数f (x )=a ·b ,且y =f (x )的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫π12,3和点⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,-2.(1)求m ,n 的值;(2)将y =f (x )的图象向左平移φ(0<φ<π)个单位后得到函数y =g (x )的图象,若y =g (x )图象上各最高点到点(0,3)的距离的最小值为1,求y =g (x )的单调递增区间.解 (1)由题意知f (x )=a ·b =m sin2x +n cos2x .因为y =f (x )的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫π12,3和⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,-2, 所以⎩⎪⎨⎪⎧3=m sin π6+n cos π6,-2=m sin 4π3+n cos 4π3,即⎩⎨⎧3=12m +32n ,-2=-32m -12n ,解得⎩⎪⎨⎪⎧m =3,n =1.(2)由(1)知f (x )=3sin2x +cos2x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6.由题意知g (x )=f (x +φ)=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +2φ+π6. 设y =g (x )的图象上符合题意的最高点为(x 0,2), 由题意知x 20+1=1,所以x 0=0, 即到点(0,3)的距离为1的最高点为(0,2). 将其代入y =g (x )得sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2φ+π6=1, 因为0<φ<π,所以φ=π6, 因此g (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π2=2cos2x . 由2k π-π≤2x ≤2k π,k ∈Z 得k π-π2≤x ≤k π,k ∈Z , 所以函数y =g (x )的单调递增区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π-π2,k π,k ∈Z. 11.2016·天津五区县调考]已知函数f (x )=3sin x cos x -cos 2x +12(x∈R ).(1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)函数f (x )的图象上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,再向右平移π6个单位长度,得到g (x )的图象,求函数y =g (x )在x ∈0,π]上的最大值及最小值.解 (1)f (x )=3sin x cos x -cos 2x +12=32sin2x -12cos2x =sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6由2k π-π2≤2x -π6≤2k π+π2得k π-π6≤x ≤k π+π3(k ∈Z ), 所以函数f (x )的单调递增区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π-π6,k π+π3(k ∈Z ).(2)函数f (x )的图象上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,再向右平移π6个单位,得g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3, 因为x ∈0,π]得:x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,2π3,所以sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-32,1所以当x =0时,g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3有最小值-32, 当x =5π6时,g (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫x -π3有最大值1.12.2016·福建质检]已知函数f (x )=sin x cos x +12cos2x . (1)若tan θ=2,求f (θ)的值;(2)若函数y =g (x )的图象是由函数y =f (x )的图象上所有的点向右平移π4个单位长度而得到,且g (x )在区间(0,m )内是单调函数,求实数m 的最大值.解 (1)因为tan θ=2,所以f (θ)=sin θcos θ+12cos2θ=sin θcos θ+12(2cos 2θ-1)=sin θcos θ+cos 2θ-12=sin θcos θ+cos 2θsin 2θ+cos 2θ-12=tan θ+1tan 2θ+1-12=110.(2)由已知得f (x )=12sin2x +12cos2x =22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4.依题意,得g (x )=22sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π4+π4,即g (x )=22sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π4. 因为x ∈(0,m ),所以2x -π4∈⎝⎛⎭⎪⎫-π4,2m -π4.又因为g (x )在区间(0,m )内是单调函数,所以2m -π4≤π2,即m ≤3π8,故实数m 的最大值为3π8.。

高考历史二轮复习专题微讲之国家制度与社会治理第3讲法律与教化一、专题主线线索1:中国古代法律起源很早,起初以习惯法为主,春秋后期开始出现成文法,战国时期逐渐复杂化。

在这个过程中,围绕法律与教化,亦即法治与德治的关系问题,各派思想家展开了热烈的讨论。

线索2:秦以法家思想治国,推动了律的编撰。

汉承秦制,同时吸取秦期速亡的教训,在治国方针上采取“霸王道杂之”的统治策略,实际上就是法律与礼教并用。

自西晋起,礼教内容直接渗人法律条文,出现“法律儒家化”的趋势,至唐律的礼法结合臻于完善。

线索3:宋朝以后,理学在社会上广泛传播,深入社会基层,并以乡约形式直接面向底层百姓宣讲,乡约经政府利用推广而具有约束力,并与法律合流。

线索4:西方法律发展有自己的路径,在罗马法的基础上,英国和法国分别发展了英美法系和大陆法系。

近代西方法律强调司法独立、保护个人权利。

线索5:基督教的宗教伦理不仅强化了教会对人们的控制,同时具有一定的社会教化功能。

基督教的伦理和教化深刻影响了人们的思想意识和日常行为。

线索6:新中国成立后,法治建设取得显著成就,形成了中国特色社会主义法律体系。

党的领导是中国特色社会主义法治建设的本质特征,是社会主义法治建设最根本的保证。

二、模拟练习1.商汤伐夏时说:“有夏多罪,天命極(jí)之”;周武王伐纣时也曾说:“商罪贯盈,天命诛之”,并产生了“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”的思想。

这反映出先秦时期( )A.神权统治的思想根深蒂固B.统治阶层等级意识淡薄C.敬天保民的民本观念萌发D.儒学深受天人感应影响2.汉代名臣黄霸在任职颍川太守期间“力行教化而后诛罚”。

治颍川八年“田者让畔,道不拾遗,养视鳏寡,赡助贫穷,狱或八年亡重罪囚”。

据此可知,汉代( )A.社会治理渗透德治教化思想B.重视家训,强化基层教化C.地方治理形成了统一的标准D.社会道德伦理水平普遍提高3.魏晋南北朝时期不同政权颁布的部分律令内容,这体现出当时( )政权律令内容曹魏贼斗杀人,以劾而亡,许依古义,听子弟得追杀之西晋子不孝父母,子弃市北魏居三年之丧而冒哀求仕,五岁刑A.北方游牧民族封建化进程完成B.儒家思想作为主流思想开始融入法典C.凸显出严刑峻法治国理念盛行D.法律、礼教并用成为重要统治手段4.唐宋时期对奴婢、牲畜等“活口”交易有严格规定。

专题三第三讲断句与翻译知能演练场一、阅读下面的文言文,完成后面的题目。

丁氏穿井宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者曰丁氏穿井得一人国人道之闻之于宋君宋君使人问之于丁氏丁氏对曰得一人之使非得一人于井中也求闻之若此不若不闻给上面文言文语段中的文字断句:有闻而传之者曰丁氏穿井得一人国人道之闻之于宋君宋君使人问之于丁氏丁氏对曰得一人之使非得一人于井中也求闻之若此不若不闻答案:有闻而传之者曰/丁氏穿井得一人/国人道之/闻之于宋君/宋君使人问之于丁氏/丁氏对曰/得一人之使/非得一人于井中也/求闻之若此/不若不闻[参考译文]宋国有一个姓丁的人,家里没有井就出去洗东西和取水,常常一个人住在外面。

等到他的家里打了井时,他告诉别人说:“我打井得一人。

”有的人听了他的话然后转述道:“丁氏打井得一人。

”国人谈论这件事,宋国的国君听到了这件事。

他就派人去问姓丁的。

姓丁的回答说:“得到一个人使用,不是在井里得到一个人。

”听话听成这样,不如不听。

二、用斜线(/)给下面文言文断句。

天之道其犹张弓与高者抑之下者举之有馀者损之不足者补之天之道损有馀而补不足人之道则不然损不足以奉有馀孰能有馀以奉天下唯有道者是以圣人为而不恃功成而不处。

(取材于《老子·七十七章》) 答案:天之道其犹张弓与/高者抑之/下者举之/有馀者损之/不足者补之/天之道损有馀而补不足/人之道则不然/损不足以奉有馀/孰能有馀以奉天下/唯有道者/是以圣人为而不恃/功成而不处。

[参考译文]天道,就像是把弦绷在弓上射箭一样,弦位高了就要压低一些,弦位低了就要抬高一些。

多出来的时候,就要加以减损,不足的时候,就要加以补足。

天道,是减损有余的用来补给不足的。

但人之道却不是这样,总是减损不足的用来供给有余的。

有谁能够把有余的拿来补给天下不足的呢,只有能够观天之道、执天之行的道者才能做得到。

因此,圣人有所作为却不会自恃,有功劳却不居功自傲。

一、单项选择题1.(2010年高考福建卷)下列关于电解质溶液的正确判断是()A.在pH=12的溶液中,K+、Cl-、HCO-3、Na+可以常量共存B.在pH=0的溶液中,Na+、NO-3、SO2-3、K+可以常量共存C.由0.1 mol·L-1一元碱BOH溶液的pH=10,可推知BOH溶液存在BOH===B++OH -D.由0.1 mol·L-1一元酸HA溶液的pH=3,可推知NaA溶液存在A-+H2O HA +OH-解析:选D。

A项,HCO-3在碱性溶液中不能常量存在;B项,SO2-3在酸性溶液中不能常量存在,且在酸性溶液中NO-3能将SO2-3氧化为SO2-4;C项,该碱属于弱碱,其电离过程是可逆的。

2A.WB.四种溶液分别加水稀释10倍,pH变化最大的是①和④C.①、②、③中分别加入少量的醋酸铵固体后,三种溶液的pH均减小D.①、④两溶液按一定体积比混合,所得溶液中离子浓度的关系可以为:c(NH+4)+c(H +)=c(Cl-)+c(OH-)解析:选D。

只要温度不变,任何水溶液中水的离子积常数K W不变,A项错误;氨水和醋酸中的溶质是弱电解质,稀释时因存在电离平衡的移动,pH变化不大,B项错误;醋酸中加入醋酸铵固体,醋酸铵电离出的CH3COO-结合H+生成CH3COOH,使溶液的pH增大,C项错误;氨水和盐酸按一定体积比混合,溶液呈电中性时,D项正确。

3.(2011年高考大纲全国卷)等浓度的下列稀溶液:①乙酸、②苯酚、③碳酸、④乙醇,它们的pH由小到大排列正确的是()A.④②③①B.③①②④C.①②③④D.①③②④解析:选D。

乙酸、碳酸和苯酚为弱电解质,其酸性强弱关系为乙酸>碳酸>苯酚,乙醇为非电解质,则等浓度的四种溶液pH由小到大的排列顺序为乙酸<碳酸<苯酚<乙醇。

4.(2011年高考四川卷)25 ℃时,在等体积的①pH=0的H2SO4溶液、②0.05 mol/L的Ba(OH)2溶液、③pH=10的Na2S溶液、④pH=5的NH4NO3溶液中,发生电离的水的物质的量之比是()A.1∶10∶1010∶109B.1∶5∶5×109∶5×108C.1∶20∶1010∶109D.1∶10∶104∶109解析:选A。

高考复习专题 第3讲 氧化还原反应(三)综合应用1、(07全国卷I)已知氧化还原反应:2Cu(IO 3)2+24KI +12H 2SO 4 = 2CuI ↓+13I 2+12K 2SO 4+12H 2O 其中1 mol 氧化剂在反应中得到的电子为( )A.10 molB.11 molC.12 molD.13 mol2.(06广东卷)下列反应中,氧化剂与还原剂物质的量的之比为1∶2的是( )A .O 3+2KI+H 2O=2KOH+I 2+O 2B .2CH 3COOH+Ca(ClO)2=2HClO+Ca(CH 3COO)2C .I 2+2NaClO 3=2NaIO 3+Cl 2D .4HCl+MnO 2=MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O3.(04江苏卷)ClO 2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。

实验室可通过以下反应制得ClO 2:2KClO 3+H 2C 2O 4+H 2SO 4 = 2ClO 2↑+2CO 2↑+K 2SO 4+2H 2O 。

下列说法正确的是( )A .KClO 3在反应中得到电子B .ClO 2是氧化产物C .H 2C 2O 4在反应中被氧化D .1 molKClO 3参加反应有2mol 电子转移4.(04北京卷)从矿物学资料查得,一定条件下自然界存在如下反应:14CuSO 4+5FeS 2+12H 2O =7Cu 2S+5FeSO 4+12H 2SO 4。

下列说法正确的是( )A .Cu 2S 既是氧化产物又是还原产物B .5molFeS 2发生反应,有10mol 电子转移5、(2010天津卷)5.下列实验设计及其对应的离子方程式均正确的是A .用FeCl 3溶液腐蚀铜线路板:Cu + 2Fe 3+ = Cu 2+ + 2Fe 2+B .Na 2O 2与H 2O 反应制备O 2 :Na 2O 2 + H 2O = 2Na + + 2OH - + O 2↑C .将氯气溶于水制备次氯酸:Cl 2 + H 2O = 2H + + Cl - + ClO -D .用浓盐酸酸化的KMnO 4溶液与H 2O 2反应,证明H 2O 2具有还原性:2MnO 4 + 6H + + 5H 2O 2 = 2Mn 2++ 5O 2↑ + 8H 2O6、(2010广东理综卷)7.能在溶液中大量共存的一组离子是A .NH 4+ 、Ag +、PO 43-、Cl -B .Fe 3+、H +、I -、HCO 3-C .K +、Na +、NO 3- 、MnO 4-D .Al 3+、Mg 2+ 、SO 42- 、CO 32-7、(2010安徽卷)7. 亚氨基羟(Li 2NH )是一种储氢容量器,安全性好的固体储氢材料,其储氢原理可表示为Li 2NH +H 2=LiNH 2+LiH 。

第三讲行程问题编写说明在四年级春季的学习中,我们已经研究了行程问题中一些最基本的相遇与追击以及火车过桥问题.在暑期的三、四讲中我们将继续研究综合行程问题和流水行船问题. 学生对行程问题大都很“晕”,常常不知从何下手,鉴于此,我们尽量按照类别进行介绍,帮助学生一步一步找到解决各个类型的一些思路.在安排行程的题目时,我们选用的题目难度并不大,希望教师能引导孩子们,克服心理恐惧,能部分独立解答相应阶段的行程问题,增加孩子的自信与兴趣!以上观点仅供交流!内容概述行程问题是一类常见的重要应用题,在历次数学竞赛中经常出现.行程问题包括:相遇问题、追及问题、流水行船问题、环形行程问题等等,思维灵活性大,辐射面广,但万变不离根本,就是距离、速度、时间三个基本量之间的关系,即:距离=速度×时间 .在这三个量中,已知两个,可求出第三个未知量.这一讲就是通过例题加深对这三个基本数量关系的理解.解决行程问题时,画图分析是一个非常有效的方法,我们一定要养成画图解决问题的好习惯!你还记得吗【复习1】如右图,A,B是圆的直径的两端,甲在A点,乙在B点同时出发反向而行,两人在C点第一次相遇,在D点第二次相遇。

已知C离A有80米,D离B有60米,求这个圆的周长。

分析:从A点出发到第一次相遇,两人共走了0.5圈;从A点出发到第二次相遇,两人共走了1.5圈。

因为1.5÷0.5=3,所以第二相遇时甲走的路程是第一次相遇时的3倍,即弧ACD=AC×3=240(米),则弧AB=240—BD=180(米),圆周长为180×2=360(米)【复习2】两名运动员在湖的周围环形道上练习长跑. 甲每分钟跑250米,乙每分钟跑200米,两人同时同地同向出发,经过45分钟甲追上乙;如果两人同时同地反向出发,经过多少分钟两人相遇?分析:环形道一周的长度:(250-200)×45=2250(米).反向出发的相遇时间:2250÷(250+200)=5(分钟).平均速度【例1】一只蚂蚁沿等边三角形的三条边由A点开始爬行一周. 在三条边上它每分钟分别爬行50cm,20cm,40cm(如右图).它爬行一周平均每分钟爬行多少厘米?分析:假设每条边长为200厘米,则总时间=200÷50+200÷20+200÷40=4+10+5=19(分钟),爬行一周的平均速度=200×3÷19=113119(厘米/分钟).【前铺】汽车上山以30千米/时的速度,到达山顶后立即以60千米/时的速度下山.求该车的平均速度.分析:注意平均速度=总路程÷总时间,我们可以把上山的路程看作“1”,那么就有:(1+1)÷(113060)=40(千米/时),在这里我们使用的是特殊值代入法,当然可以选择其他方便计算的数值,比如上山路程可以看作60千米,总时间=(60÷30)+(60÷60)=3,总路程=60×2=120,平均速度=120÷3=40(千米/时).【前铺】汽车往返于A,B两地,去时速度为40千米/时,要想来回的平均速度为48千米/时,回来时的速度应为多少?分析:假设AB两地之间的距离为480÷2=240千米,那么总时间=480÷48=10(小时),回来时的速度=240÷(10-240÷40)=60(千米/时).【巩固】有一座桥,过桥需要先上坡,再走一段平路,最后下坡,并且上坡、平路及下坡的路程相等.某人骑自行车过桥时,上坡、走平路和下坡的速度分别为4米/秒、6米/秒和8米/秒,求他过桥的平均速度.分析:假设上坡、平路及下坡的路程均为24米,那么总时间=24÷4+24÷6+24÷8=6+4+3=13(秒),过桥的平均速度=24×3÷13=7513(米/秒).【例2】老王开汽车从A到B为平地(见右图),车速是30千米/时;从B到C为上山路,车速是22.5千米/时;从C到D为下山路,车速是36千米/时. 已知下山路是上山路的2倍,从A到D全程为72千米,老王开车从A到D共需要多少时间?分析:设上山路为x千米,下山路为2x千米,则上下山的平均速度是:(x+2x)÷(x÷22.5+2x ÷36)=30(千米/时),正好是平地的速度,所以行AD总路程的平均速度就是30千米/时,与平地路程的长短无关.因此共需要72÷30=2.4(时).【例3】甲、乙两地相距6千米,某人从甲地步行去乙地,前一半时间平均每分钟行80米,后一半时间平均每分钟行70米.问他走后一半路程用了多少分钟?分析:(法1)全程的平均速度是每分钟(80+70)÷2=75米,走完全程的时间是6000/75=80分钟,走前一半路程速度一定是80米,时间是3000÷80=37.5分钟,后一半路程时间是80-37.5=42.5分钟(法2)设走一半路程时间是x分钟,则80x+70x=6×1000,解方程得:x=40分钟,因为80×40=3200米,大于一半路程3000米,所以走前一半路程速度都是80米,时间是3000÷80=37.5分钟,后一半路程时间是40+(40-37.5)=42.5分钟【例4】小明从家到学校有两条一样长的路,一条是平路,另一条是一半上坡路、一半下坡路. 小明上学走两条路所用的时间一样多. 已知下坡的速度是平路的1.5倍,那么上坡的速度是平路的多少倍?分析:(法1)设路程为180,则上坡和下坡均是90. 设走平路的速度是2,则下坡速度是3,走下坡用时间90÷3=30,走平路一共用时间180÷2=90,所以走上坡时间是90-30=60 走与上坡同样距离的平路时用时间90÷2=45 因为速度与时间成反比,所以上坡速度是下坡速度的45÷60=0.75倍.(法2)因为距离和时间都相同,所以平均速度也相同,又因为上坡和下坡路各一半也相同,设距离是1份,时间是1份,则下坡时间=0.5÷1.5=1/3,上坡时间=1-1/3=2/3,上坡速度=(1/2)÷(2/3)=3/4=0.75(法3)因为距离和时间都相同,所以:1/2×路程/上坡速度+1/2×路程/1.5=路程/1,得:上坡速度=0.75.沿途数车【例5】小明放学后,沿某路公共汽车路线以不变速度步行回家,该路公共汽车也以不变速度不停地运行. 每隔9分钟就有辆公共汽车从后面超过他,每隔7分钟就遇到迎面开来的一辆公共汽车. 问:该路公共汽车每隔多少分钟发一次车?公共汽车的速度是小明步行速度的几倍?分析:假设小明在路上向前行走了63(7、9的最小公倍数)分钟后,立即回头再走63分钟,回到原地.这时在前63分钟他迎面遇到63÷7=9(辆)车,后63分钟有63÷9=7(辆)车追上他,那么在两个63分钟里他共遇到朝同一方向开来的16辆车,所以发车的时间间隔为:63×2÷(9+7)=778(分).公共汽车的发车时间以及速度都是不变的,所以车与车之间的间隔也是固定不变的. 根据每隔9分钟就有辆公共汽车从后面超过他,我们可以得到:间隔=9×(车速-步速);每隔7分钟就遇到迎面开来的一辆公共汽车,我们可以得到:间隔=7×(车速+步速),所以9×(车速-步速)=7×(车速+步速),化简可得:车速=8倍的步速.【巩固】小红放学后沿着公共汽车的线路以4千米/时的速度往家走,一边走一边数来往的公共汽车. 到家时迎面来的公共汽车数了11辆,后面追过的公共汽车数了9辆. 如果公共汽车按相等的时间间隔发车,那么公共汽车的平均速度是多少?分析:我们可以假设小红放学走到家共用99分钟,那么条件就可以转化为:“每隔9分钟就有辆公共汽车迎面开来,每隔11分钟就有辆公共汽车从后面超过他”.根据汽车间隔一定,可得:间隔=11×(车速-步速)=9×(车速+步速),化简可得:车速=10倍的步速.所以车速为40千米/时.【巩固】小宇以均匀速度走路上学,他观察来往的同一路电车,发现每隔12分钟有一辆电车从后面超过他,每隔4分钟有一辆电车迎面而来.如果电车也是匀速行驶的,那么起点站和终点站隔多少分钟发一辆电车?分析:(法1):[12,4]=12,12×2÷(1+3)=6(分钟).(法2):把电车的间隔距离看作1,那么有:车速+人速=14,车速-人速=112,所以车速=111()24126+÷=,发车间隔时间=1÷16=6(分钟).【例6】在一条马路上,小明骑车与小光同向而行,小明骑车速度是小光速度的3倍,每隔10分有一辆公共汽车超过小光,每隔20分有一辆公共汽车超过小明. 已知公共汽车从始发站每次间隔同样的时间发一辆车,问:相邻两车间隔几分?分析:设车速为a,小光的速度为b,则小明骑车的速度为3b。

第3讲推理与证明【高考考情解读】 1.高考主要考查对合情推理和演绎推理的理解及应用;直接证明和间接证明的考查主要作为证明和推理数学命题的方法,常与函数、数列、不等式、解析几何等综合命题.2.归纳推理和类比推理等主要是和数列、不等式等内容联合考查,多以选择题和填空题的形式出现,难度中等;而考查证明问题的知识面广,涉及知识点多,题目难度较大,主要考查逻辑推理能力、归纳能力和综合能力,难度较大.1.合情推理(1)归纳推理①归纳推理是由某类事物的部分对象具有某些特征,推出该类事物的所有对象具有这些特征的推理,或者由个别事实概括出一般结论的推理.②归纳推理的思维过程如下:实验、观察→概括、推广→猜测一般性结论(2)类比推理①类比推理是由两类对象具有某些类似特征和其中一类对象的某些已知特征,推出另一类对象也具有这些特征的推理.②类比推理的思维过程如下:观察、比较→联想、类推→猜测新的结论2.演绎推理(1)“三段论”是演绎推理的一般模式,包括:①大前提——已知的一般性原理.②小前提——所研究的特殊情况.③结论——根据一般原理,对特殊情况做出的判断.(2)合情推理与演绎推理的区别归纳和类比是常用的合情推理,从推理形式上看,归纳是由部分到整体、个别到一般的推理;类比是由特殊到特殊的推理;而演绎推理是由一般到特殊的推理.从推理所得的结论来看,合情推理的结论不一定正确,有待进一步证明;演绎推理在大前提、小前提和推理形式都正确的前提下,得到的结论一定正确.3.直接证明(1)综合法用P 表示已知条件、已有的定义、定理、公理等,Q 表示所要证明的结论,则综合法可用框图表示为P ⇒Q 1→Q 1⇒Q 2→Q 2⇒Q 3→…→Q n ⇒Q (2)分析法用Q 表示要证明的结论,则分析法可用框图表示为Q ⇐P 1→P 1⇐P 2→P 2⇐P 3→…→4.间接证明反证法的证明过程可以概括为“否定——推理——否定”,即从否定结论开始,经过正确的推理,导致逻辑矛盾,从而达到新的否定(即肯定原命题)的过程.用反证法证明命题“若p 则q ”的过程可以用如图所示的框图表示.考点一 归纳推理例1 (2013·湖北)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n 个三角形数为n (n +1)2=12n 2+12n ,记第n 个k 边形数为N (n ,k )(k ≥3),以下列出了部分k 边形数中第n 个数的表达式: 三角形数 N (n,3)=12n 2+12n ,正方形数 N (n,4)=n 2, 五边形数 N (n,5)=32n 2-12n ,六边形数N (n,6)=2n 2-n………………………………………可以推测N (n ,k )的表达式,由此计算N (10,24)=____________. 答案 1 000解析 由N (n,4)=n 2,N (n,6)=2n 2-n ,…,可以推测: 当k 为偶数时,N (n ,k )=k -22n 2+4-k2n ,得到一个明显成立的条件∴N (10,24)=24-22×100+4-242×10=1 100-100=1 000.归纳推理的一般步骤是:(1)通过观察个别事物发现某些相同的性质;(2)从已知的相同性质中推出一个明确表述的一般性命题.并且在一般情况下,如果归纳的个别事物越多,越具有代表性,那么推广的一般性结论也就越可靠.(1)在数列{a n }中,若a 1=2,a 2=6,且当n ∈N *时,a n +2是a n ·a n +1的个位数字,则a 2 014等于 ( )A .2B .4C .6D .8答案 A解析 由a 1=2,a 2=6,得a 3=2,a 4=2,a 5=4,a 6=8,a 7=2,a 8=6,…, 据此周期为6, 又2 014=6×335+4, 所以a 2 014=a 4=2,故答案选A.(2)(2012·江西)观察下列各式:a +b =1,a 2+b 2=3,a 3+b 3=4,a 4+b 4=7,a 5+b 5=11,…,则a 10+b 10等于 ( )A .28B .76C .123D .199答案 C解析 令a n =a n +b n ,则a 1=1,a 2=3,a 3=4,a 4=7,…得a n +2=a n +a n +1,从而a 6=18,a 7=29,a 8=47,a 9=76,a 10=123. 考点二 类比推理例2 (1)在平面几何中有如下结论:若正三角形ABC 的内切圆面积为S 1,外接圆面积为S 2,则S 1S 2=14.推广到空间几何可以得到类似结论:若正四面体ABCD 的内切球体积为V 1,外接球体积为V 2,则V 1V 2=________.(2)椭圆与双曲线有许多优美的对偶性质,如对于椭圆有如下命题:AB 是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的不平行于对称轴且不过原点的弦,M 为AB 的中点,则k OM ·k AB =-b 2a 2.那么对于双曲线则有如下命题:AB 是双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >0,b >0)的不平行于对称轴且不过原点的弦,M 为AB 的中点,则k OM ·k AB =________. 答案 (1)127 (2)b 2a2解析 (1)本题考查类比推理,也即是由特殊到特殊的推理.平面几何中,圆的面积与圆的半径的平方成正比,而在空间几何中,球的体积与半径的立方成正比,所以V 1V 2=127.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),M (x 0,y 0), 则有⎩⎨⎧x 0=x 1+x 22,y 0=y 1+y22.将A ,B 代入双曲线x 2a 2-y 2b2=1中得x 21a 2-y 21b 2=1,x 22a 2-y 22b 2=1, 两式相减得x 21-x 22a 2=y 21-y 22b2,即(x 1-x 2)(x 1+x 2)a 2=(y 1-y 2)(y 1+y 2)b 2,即(y 1-y 2)(y 1+y 2)(x 1-x 2)(x 1+x 2)=b 2a 2, 即k OM ·k AB =b 2a2.类比推理是合情推理中的一类重要推理,强调的是两类事物之间的相似性,有共同要素是产生类比迁移的客观因素,类比可以由概念性质上的相似性引起,如等差数列与等比数列的类比;也可以由解题方法上的类似引起,当然首先是在某些方面有一定的共性,才能有方法上的类比,本题即属于此类.一般来说,高考中的类比问题多发生在横向与纵向类比上,如圆锥曲线中椭圆与双曲线等的横向类比以及平面与空间中三角形与三棱锥的纵向类比等.(1)若数列{a n }是等差数列,b n =a 1+a 2+…+a nn,则数列{b n }也为等差数列.类比这一性质可知,若正项数列{c n }是等比数列,且{d n }也是等比数列,则d n 的表达式应为( )A .d n =c 1+c 2+…+c nnB .d n =c 1·c 2·…·c nnC .d n =n c n 1+c n 2+…+c nnnD .d n =nc 1·c 2·…·c n(2)命题p :已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),F 1、F 2是椭圆的两个焦点,P 为椭圆上的一个动点,过F 2作∠F 1PF 2的外角平分线的垂线,垂足为M ,则OM 的长为定值.类比此命题,在双曲线中也有命题q :已知双曲线x 2a 2-y 2b 2=1(a >b >0),F 1、F 2是双曲线的两个焦点,P 为双曲线上的一个动点,过F 2作∠F 1PF 2的________的垂线,垂足为M ,则OM 的长为定值________. 答案 (1)D (2)内角平分线 a解析 (1)由{a n }为等差数列,设公差为d , 则b n =a 1+a 2+…+a n n =a 1+n -12d ,又正项数列{c n }为等比数列,设公比为q , 则d n =nc 1c 2…c n =nc n 1qn 2-n 2=c 1q n -12,故选D. (2)对于椭圆,延长F 2M 与F 1P 的延长线交于Q . 由对称性知,M 为F 2Q 的中点,且PF 2=PQ ,从而OM ∥F 1Q 且OM =12F 1Q .而F 1Q =F 1P +PQ =F 1P +PF 2=2a ,所以OM =a .对于双曲线,过F 2作∠F 1PF 2内角平分线的垂线,垂足为M , 类比可得OM =a .因为OM =12F 1Q =12(PF 1-PF 2)=12·2a =a .考点三 直接证明与间接证明例3 已知数列{a n }满足:a 1=12,3(1+a n +1)1-a n =2(1+a n )1-a n +1,a n a n +1<0 (n ≥1);数列{b n }满足:b n =a 2n +1-a 2n (n ≥1).(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)证明:数列{b n }中的任意三项不可能成等差数列. (1)解 已知3(1+a n +1)1-a n =2(1+a n )1-a n +1化为1-a 2n +11-a 2n =23,而1-a 21=34,所以数列{1-a 2n }是首项为34,公比为23的等比数列, 则1-a 2n =34×⎝⎛⎭⎫23n -1,则a 2n=1-34×⎝⎛⎭⎫23n -1, 由a n a n +1<0,知数列{a n }的项正负相间出现, 因此a n =(-1)n+11-34×⎝⎛⎭⎫23n -1, b n =a 2n +1-a 2n=-34×⎝⎛⎭⎫23n +34×⎝⎛⎭⎫23n -1 =14×⎝⎛⎭⎫23n -1.(2)证明 假设存在某三项成等差数列,不妨设为b m 、b n 、b p ,其中m 、n 、p 是互不相等的正整数,可设m <n <p ,而b n =14×⎝⎛⎭⎫23n -1随n 的增大而减小,那么只能有2b n =b m +b p ,可得2×14×⎝⎛⎭⎫23n -1=14×⎝⎛⎭⎫23m -1+14×⎝⎛⎭⎫23p -1,则2×⎝⎛⎭⎫23n -m=1+⎝⎛⎭⎫23p -m . 当n -m ≥2时,2×⎝⎛⎭⎫23n -m≤2×⎝⎛⎭⎫232=89,上式不可能成立,则只能有n -m =1,此时等式为43=1+⎝⎛⎭⎫23p -m , 即13=⎝⎛⎭⎫23p -m ,那么p -m =log 2313,左边为正整数,右边为无理数,不可能相等. 所以假设不成立,那么数列{b n }中的任意三项不可能成等差数列.(1)有关否定性结论的证明常用反证法或举出一个结论不成立的例子即可.(2)综合法和分析法是直接证明常用的两种方法,我们常用分析法寻找解决问题的突破口,然后用综合法来写出证明过程,有时候,分析法和综合法交替使用.已知数列{a n }和{b n }满足:a 1=λ,a n +1=23a n +n -4,b n =(-1)n (a n -3n +21),其中λ为实数,n 为正整数.(1)对任意实数λ,证明:数列{a n }不是等比数列; (2)试判断数列{b n }是否为等比数列.(1)证明 假设存在一个实数λ,使{a n }是等比数列, 则有a 22=a 1a 3,即⎝⎛⎭⎫23λ-32=λ⎝⎛⎭⎫49λ-4 ⇔49λ2-4λ+9=49λ2-4λ⇔9=0,矛盾. 所以{a n }不是等比数列.(2)解 因为b n +1=(-1)n +1[a n +1-3(n +1)+21]=(-1)n +1⎝⎛⎭⎫23a n -2n +14 =-23(-1)n ·(a n -3n +21)=-23b n ,又b 1=-(λ+18),所以当λ=-18时,b n =0 (n ∈N *),此时{b n }不是等比数列; 当λ≠-18时,b 1=-(λ+18)≠0,由b n +1=-23b n ,可知b n ≠0,所以b n +1b n =-23(n ∈N *).故当λ≠-18时,数列{b n }是以-(λ+18)为首项,-23为公比的等比数列;综上知,当λ=-18时,数列{b n }构不成等比数列;当λ≠-18时,数列{b n }是以-(λ+18)为首项,-23为公比的等比数列.1.合情推理的精髓是“合情”,即得到的结论符合“情理”,其中主要是归纳推理与类比推理.归纳推理是由部分得到整体的一种推理模式.类比推理是由此及彼的推理模式;演绎推理是一种严格的证明方式.2.直接证明的最基本的两种证明方法是综合法和分析法,这两种方法也是解决数学问题时常见的思维方式.在实际解题时,通常先用分析法寻求解题思路,再用综合法有条理地表述解题过程.1.将全体正奇数排成一个三角形数阵:按照以上排列的规律,第45行从左向右的第17个数为________. 答案 2 013解析 观察数阵,记第n 行的第1个数为a n ,则有 a 2-a 1=2, a 3-a 2=4, a 4-a 3=6, a 5-a 4=8, ……a n -a n -1=2(n -1).将以上各等式两边分别相加,得a n -a 1=2+4+6+8+…+2(n -1)=n (n -1), 所以a n =n (n -1)+1,所以a 45=1 981.又从第3行起数阵每一行的数都构成一个公差为2的等差数列,则第45行从左向右的第17个数为1 981+16×2=2 013.2.在计算“1×2+2×3+…+n (n +1)”时,某同学学到了如下一种方法:先改写第k 项,k (k +1)=13[k (k +1)(k +2)-(k -1)k (k +1)],由此得1×2=13(1×2×3-0×1×2),2×3=13(2×3×4-1×2×3),…n (n +1)=13[n (n +1)(n +2)-(n -1)n (n +1)].相加,得1×2+2×3+…+n (n +1)=13n (n +1)(n +2).类比上述方法,计算“1×2×3+2×3×4+…+n (n +1)(n +2)”的结果为________. 答案 14n (n +1)(n +2)(n +3)解析 类比k (k +1)=13[k (k +1)(k +2)-(k -1)k (k +1)],可得到k (k +1)(k +2)=14[k (k +1)(k +2)(k +3)-(k -1)k (k +1)(k +2)],先逐项裂项,然后累加即得14n (n +1)(n +2)(n +3).(推荐时间:60分钟)一、选择题1.下列关于五角星的图案构成一个数列,该数列的一个通项公式是( )A .a n =n 2-n +1B .a n =n (n -1)2C .a n =n (n +1)2D .a n =n (n +2)2答案 C解析 从图中观察五角星构成规律, n =1时,有1个; n =2时,有3个; n =3时,有6个; n =4时,有10个;…所以a n =1+2+3+4+…+n =n (n +1)2.2.①已知p 3+q 3=2,求证p +q ≤2,用反证法证明时,可假设p +q ≥2;②已知a ,b ∈R ,|a |+|b |<1,求证方程x 2+ax +b =0的两根的绝对值都小于1,用反证法证明时可假设方程有一根x 1的绝对值大于或等于1,即假设|x 1|≥1.以下结论正确的是( )A .①与②的假设都错误B .①与②的假设都正确C .①的假设正确;②的假设错误D .①的假设错误;②的假设正确 答案 D解析 反证法的实质是否定结论,对于①,其结论的反面是p +q >2,所以①不正确;对于②,其假设正确.3.已知函数f (x )是R 上的单调增函数且为奇函数,数列{a n }是等差数列,a 3>0,则f (a 1)+f (a 3)+f (a 5)的值( ) A .恒为正数 B .恒为负数 C .恒为0D .可正可负答案 A解析 由已知得f (0)=0,a 1+a 5=2a 3>0,所以a 1>-a 5. 由于f (x )单调递增且为奇函数,所以f (a 1)+f (a 5)>f (-a 5)+f (a 5)=0,f (a 3)>0. ∴选A.4.已知“整数对”按如下规律排成一列:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),…,则第60个数对是( )A .(7,5)B .(5,7)C .(2,10)D .(10,1)答案 B解析 依题意,就每组整数对的和相同的分为一组,不难得知每组整数对的和为n +1,且每组共有n 个整数时,这样的前n 组一共有n (n +1)2个整数时,注意到10(10+1)2<60<11(11+1)2,因此第60个整数对处于第11组(每对整数对的和为12的组)的第5个位置,结合题意可知每对整数对的和为12的组中的各数对依次为(1,11),(2,10),(3,9),(4,8),(5,7),…,因此第60个整数对是(5,7),选B.5.已知正三角形内切圆的半径是其高的13,把这个结论推广到空间正四面体,类似的结论是( )A .正四面体的内切球的半径是其高的12B .正四面体的内切球的半径是其高的13C .正四面体的内切球的半径是其高的14D .正四面体的内切球的半径是其高的15答案 C解析 原问题的解法为等面积法, 即S =12ah =3×12ar ⇒r =13h ,类比问题的解法应为等体积法, V =13Sh =4×13Sr ⇒r =14h ,即正四面体的内切球的半径是其高的14,所以应选C.6.把非零自然数按一定的规则排成了如图所示的三角形数表(每行比上一行多一个数).设a ij (i 、j ∈N *)是位于这个三角形数表中从上往下数第i 行、从左往右数第j 个数,如a 42=8,若a ij =2 010,则i ,j 的值的和为( )A .75B .76C .77D .78 答案 C解析 观察偶数行的变化规律,2 010是数列:2,4,6,8,…的第1 005项,前31个偶数行的偶数的个数为(2+62)×312=32×31=992,所以2 010是偶数行的第32行第13个数,即三角形数表中的第64行第13个数,所以i =64,j =13,所以i +j =77.故选C. 二、填空题7.有一个奇数列1,3,5,7,9,…,现在进行如下分组:第一组含一个数{1},第二组含两个数{3,5},第三组含三个数{7,9,11},第四组含四个数{13,15,17,19},…,现观察猜想每组内各数之和为a n 与其组的编号数n 的关系为________. 答案 a n =n 3解析 由题意知a 1=1=13,a 2=3+5=8=23,a 3=7+9+11=27=33,a 4=13+15+17+19=64=43,….因此可归纳出a n =n 3.8.(2013·陕西)观察下列等式:(1+1)=2×1(2+1)(2+2)=22×1×3(3+1)(3+2)(3+3)=23×1×3×5 …照此规律,第n 个等式可为______________. 答案 (n +1)(n +2)…(n +n )=2n ×1×3×…×(2n -1)解析 由已知的三个等式左边的变化规律,得第n 个等式左边为(n +1)(n +2)…(n +n ),由已知的三个等式右边的变化规律,得第n 个等式右边为2n 与n 个奇数之积,即2n ×1×3×…×(2n -1).9.如图所示的三角形数阵叫“莱布尼兹调和三角形”,它们是由整数的倒数组成的,第n行有n 个数,且两端的数均为1n ,每个数是它下一行左右相邻两数的和,如11=12+12,12=13+16,13=14+112,…,则第10行第3个数(从左往右数)为________.答案1360解析 由上面的规律可知第n 行的第一个数为1n ,第二个数为1n (n -1),所以第9行的第二个数为18×9,第10行的第一个数为110,第二个数为19×10=190,设第3个数为x ,即x +190=19×8⇒x =1360. 10.对大于1的自然数m 的三次幂可用奇数进行以下方式的“分裂”:23⎩⎨⎧35,33⎩⎪⎨⎪⎧7911,43⎩⎪⎨⎪⎧13151719,….仿此,若m 3的“分裂数”中有一个是59,则m 的值为________.答案 8解析 由已知可观察出m 3可分裂为m 个连续奇数,最小的一个为(m -1)m +1.当m =8时,最小的数为57,第二个便是59.∴m =8. 三、解答题11.观察下列三角形数表,假设第n 行的第二个数为a n (n ≥2,n ∈N *).(1)依次写出第六行的所有6个数字;(2)归纳出a n +1与a n 的关系式并求出a n 的通项公式. 解 (1)第六行的所有6个数字分别是6,16,25,25,16,6. (2)依题意a n +1=a n +n (n ≥2),a 2=2,a n =a 2+(a 3-a 2)+(a 4-a 3)+…+(a n -a n -1)=2+2+3+…+(n -1)=2+(n -2)(n +1)2.所以a n =12n 2-12n +1(n ≥2).12.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1+2,S 3=9+3 2.(1)求数列{a n }的通项a n 与前n 项和S n ;(2)设b n =S nn(n ∈N *),求证:数列{b n }中任意不同的三项都不可能成为等比数列.(1)解 由已知得⎩⎨⎧a 1=2+1,3a 1+3d =9+32,∴d =2,故a n =2n -1+2,S n =n (n +2). (2)证明 由(1)得b n =S nn=n + 2.假设数列{b n }中存在三项b p ,b q ,b r (p ,q ,r 互不相等)成等比数列,则b 2q =b p b r .即(q +2)2=(p +2)(r +2). ∴(q 2-pr )+(2q -p -r )2=0.∵p ,q ,r ∈N *,∴⎩⎪⎨⎪⎧q 2-pr =0,2q -p -r =0,∵(p +r 2)2=pr ,(p -r )2=0,∴p =r .与p ≠r 矛盾.所以数列{b n }中任意不同的三项都不可能成等比数列.13.已知数列{a n }有a 1=a ,a 2=p (常数p >0),对任意的正整数n ,S n =a 1+a 2+…+a n ,并有S n 满足S n =n (a n -a 1)2.(1)求a 的值并证明数列{a n }为等差数列;(2)令p n =S n +2S n +1+S n +1S n +2,是否存在正整数M ,使不等式p 1+p 2+…+p n -2n ≤M 恒成立,若存在,求出M 的最小值;若不存在,说明理由. 解 (1)由已知,得S 1=1×(a -a )2=a 1=a ,所以a =0.由a 1=0得S n =na n2,则S n +1=(n +1)a n +12,∴2(S n +1-S n )=(n +1)a n +1-na n , 即2a n +1=(n +1)a n +1-na n , 于是有(n -1)a n +1=na n , 并且na n +2=(n +1)a n +1,∴na n +2-(n -1)a n +1=(n +1)a n +1-na n , 即n (a n +2-a n +1)=n (a n +1-a n ),则有a n +2-a n +1=a n +1-a n ,∴{a n }为等差数列. (2)由(1)得S n =n (n -1)p2,∴p n =(n +2)(n +1)p 2(n +1)np 2+(n +1)np2(n +2)(n +1)p2=2+2n -2n +2,∴p 1+p 2+p 3+…+p n -2n =⎝⎛⎭⎫2+21-23+⎝⎛⎭⎫2+22-24+…+⎝⎛⎭⎫2+2n -2n +2-2n =2+1-2n +1-2n +2. 由n 是整数可得p 1+p 2+p 3+…+p n -2n <3.故存在最小的正整数M =3,使不等式p 1+p 2+p 3+…+p n -2n ≤M 恒成立.。