极限配合与技术测量

- 格式:doc

- 大小:285.00 KB

- 文档页数:40

极限配合与技术测量教案一、教学目标通过本课程的学习,学生应能够:1.了解极限配合与技术测量的基本概念和原理;2.掌握极限配合的相关计算方法;3.熟悉常用的技术测量仪器和测量方法;4.培养学生的配合和测量能力。

二、教学内容1.极限配合的概念和原理介绍a.极限配合的定义和作用;b.工程中常见的极限配合类型;c.配合间隙的计算方法。

2.极限配合的计算方法a.配合间隙的计算公式;b.计算样例分析;c.调整配合间隙的方法。

3.技术测量仪器的分类和原理a.测量仪器的分类及应用领域;b.测量仪器的原理和使用方法;c.常见测量仪器的介绍。

4.常用的技术测量方法a.直接测量法;b.间接测量法;c.比较测量法。

三、教学过程1.导入(5分钟)a.通过举例子引导学生了解极限配合与技术测量的重要性;b.激发学生的学习兴趣。

2.理论讲解(30分钟)a.详细讲解极限配合的概念和原理;b.介绍极限配合的计算方法;c.介绍常用的技术测量仪器和测量方法。

3.计算练习(20分钟)a.以实际工程为例,让学生进行极限配合的计算练习;b.解答学生的问题。

4.仪器展示和操作演示(30分钟)a.展示常用的技术测量仪器;b.演示如何正确使用测量仪器;c.鼓励学生亲自操作仪器进行测量。

5.实践应用(25分钟)a.学生根据所学内容,选择合适的配合和测量方法进行实际工程的操作;b.指导学生正确使用仪器和进行测量。

6.总结与评价(10分钟)a.总结本节课的重点和难点;b.鼓励学生对本节课的学习进行评价;c.布置课后作业。

四、教学方法1.讲授与实践相结合的教学方法:通过理论讲解和实际操作相结合的方式,提高学生的学习兴趣和实践能力。

2.启发式教学方法:通过举例和问题引导的方式,培养学生的思考和解决问题的能力。

3.多媒体辅助教学方法:利用多媒体技术,引入相关动画和示例,帮助学生更好地理解和掌握极限配合与技术测量的内容。

五、教学评价1.课堂表现评价:根据学生在课堂上的表现,包括发言积极性、思考能力、操作技能等方面进行评价。

极限配合与技术测量教案教案标题:极限配合与技术测量教案教学目标:1. 了解极限配合的概念和重要性。

2. 掌握极限配合的计算方法和实际应用。

3. 理解技术测量的基本原理和方法。

4. 学会使用测量工具进行技术测量。

教学准备:1. 教学工具:投影仪、计算器、测量工具(卷尺、游标卡尺、千分尺等)。

2. 教学材料:极限配合和技术测量的相关教材和练习题。

教学过程:1. 导入(5分钟)- 利用投影仪展示一些实际生活中需要进行极限配合和技术测量的例子,引发学生对本课主题的兴趣和思考。

2. 知识讲解(15分钟)- 介绍极限配合的概念和重要性,解释在不同工程领域中的应用。

- 讲解极限配合的计算方法,包括公差的计算和配合的选择原则。

- 介绍技术测量的基本原理和方法,包括测量误差的概念和常见的测量工具。

3. 实例演练(20分钟)- 提供几个极限配合的实例,让学生运用所学知识进行计算和分析。

- 引导学生讨论实际工程中选择合适配合的因素,并解释其影响。

4. 小组合作(15分钟)- 将学生分成小组,每个小组选择一个实际工程项目进行技术测量。

- 要求学生使用测量工具进行测量,并记录测量结果。

- 学生之间互相讨论和比较测量结果,分析可能的误差来源。

5. 总结(10分钟)- 回顾本节课所学内容,强调极限配合和技术测量在工程中的重要性。

- 概括极限配合的计算方法和技术测量的基本原理。

- 鼓励学生在实际生活中注意极限配合和技术测量的应用,并提出问题和疑惑。

6. 作业布置(5分钟)- 布置相关的练习题,巩固学生对极限配合和技术测量的理解和应用能力。

- 鼓励学生自主查找更多实例,并进行计算和分析。

教学延伸:1. 针对学生的不同水平和兴趣,可以提供更复杂的极限配合实例和技术测量项目,挑战他们的思维和解决问题的能力。

2. 引导学生进行实际工程项目的实践操作,让他们亲自体验极限配合和技术测量的过程,增强实际操作能力。

3. 鼓励学生进行小组报告,分享他们在实践中的发现和经验,促进学生之间的交流和合作。

极限配合与技术测量基础教案第一章:概述1.1 课程介绍了解极限配合与技术测量基础课程的目的和意义。

理解课程的内容和要求。

1.2 极限配合的概念解释极限配合的定义。

介绍极限配合的应用范围。

1.3 技术测量概述介绍技术测量的基本概念。

解释技术测量的重要性和应用。

第二章:极限配合的基本原理2.1 极限配合的基本参数介绍极限配合的三个基本参数:基本尺寸、公差和配合。

解释这些参数之间的关系。

2.2 极限配合的分类介绍极限配合的分类:间隙配合、过盈配合和过渡配合。

解释每种配合的特点和应用。

2.3 极限配合的选用介绍如何选择合适的极限配合。

解释选择极限配合时需要考虑的因素。

第三章:技术测量基础3.1 测量概述介绍测量的基本概念。

解释测量的重要性和应用。

3.2 测量工具和仪器介绍常用的测量工具和仪器。

解释每种工具和仪器的使用方法和注意事项。

3.3 测量误差与精度解释测量误差和精度的概念。

介绍如何减小测量误差和提高测量精度。

第四章:尺寸公差与配合设计4.1 尺寸公差的概念解释尺寸公差的概念。

介绍尺寸公差的作用和意义。

4.2 配合设计的原则介绍配合设计的原则。

解释每种原则的应用和注意事项。

4.3 配合设计的实例给出配合设计的实例。

解释如何解决实际问题并进行配合设计。

第五章:测量技术在工程中的应用5.1 测量技术在机械工程中的应用介绍测量技术在机械工程中的应用。

解释测量技术在机械工程中的重要性。

5.2 测量技术在汽车工程中的应用介绍测量技术在汽车工程中的应用。

解释测量技术在汽车工程中的关键作用。

5.3 测量技术在其他工程领域的应用介绍测量技术在其他工程领域的应用。

解释测量技术在不同领域中的重要性。

第六章:极限配合的应用案例分析6.1 案例一:机械零件的配合设计分析一个机械零件的配合设计案例。

解释如何根据零件的功能和制造条件选择合适的极限配合。

6.2 案例二:装配过程中的配合问题解决分析一个装配过程中出现的配合问题。

解释如何通过调整配合公差来解决装配问题。

一、名词解释1、加工误差:零件的实际尺寸和理论上的绝对准确尺寸之差称为加工误差。

2、尺寸误差:加工后零件某处的实际尺寸对理想尺寸的偏差量。

3、形状误差:加工后零件上实际的线或面对理想形状的偏差量。

4、位置误差:实际零件形体上的点、线、面对各自要求的理想方向和理想位置的偏差量。

5、表面轮廓误差:零件加工表面上的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状对理想轮廓的偏差量。

6、公差:零件的尺寸、几何形状、几何位置关系及表面轮廓参数数值允许变动的范围。

7、互换性:在制成同一规格的零件中,不需要作任何挑选或附加加工就可以直接使用,组装成部件或整机,并能到达设计要求。

8、孔:通常指工件的圆柱形内表面,也包括非圆柱形内表面(由两个平行平面或切面形成的包容面)9、轴:通常指工件的圆柱形外表面,也包括非圆柱形外表面(由两个平行平面或切面形成的被包容面)10、尺寸:以特定单位表示线性尺寸的数值。

11、基本尺寸:零件的基本尺寸是设计时给定的,是根据零件的使用要求,通过计算、实验或经验确定的。

12、实际尺寸:通过测量获得的某一孔、轴的尺寸。

13、局部实际尺寸:一个孔或轴的任意横截面中的任一距离,即在任何两相对点之间测得的距离。

14、极限尺寸:一个孔或轴允许的尺寸的两个界限值。

15、尺寸偏差:某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸)减去其基本尺寸所得的代数差。

16、上偏差:最大极限尺寸减去其基本尺寸所得的代数差。

17、下偏差:最小极限尺寸减去其基本尺寸所得的代数差。

18、极限偏差:上偏差、下偏差称为极限偏差。

19、尺寸公差:允许尺寸的变动量,大小等于最大极限尺寸与最小极限尺寸之差,或上偏差与下偏差之差。

20、配合:基本尺寸相同、相互结合的孔和轴公差带之间的位置关系。

21、间隙配合:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为正值,即具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。

22、过盈配合:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负值,即具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。

极限配合与技术测量基础教案一、教学目标1. 了解极限配合与技术测量的基本概念和作用。

2. 掌握尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的基本知识。

3. 学会使用量具进行尺寸测量,并能够进行简单的尺寸控制。

二、教学内容1. 极限配合与技术测量的基本概念和作用1.1 极限配合的概念1.2 技术测量的重要性2. 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度2.1 尺寸公差2.2 形状和位置公差2.3 表面粗糙度三、教学重点与难点1. 教学重点:1.1 极限配合的基本概念1.2 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的定义和应用2. 教学难点:2.1 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的计算和应用四、教学方法1. 采用讲授法,讲解极限配合与技术测量的基本概念和作用。

2. 采用案例分析法,分析尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的实际应用。

3. 采用实践操作法,让学生亲自动手使用量具进行尺寸测量。

五、教学准备1. 教学材料:教案、PPT、测量工具(卡尺、千分尺、量块等)。

2. 教学环境:教室、实验室。

教案内容:第一节:极限配合与技术测量的基本概念和作用一、导入讲解极限配合的概念,引导学生了解极限配合在工程中的重要性。

二、极限配合的基本概念1. 讲解极限配合的定义。

2. 讲解上偏差和下偏差的含义。

三、技术测量的重要性1. 讲解技术测量在工程中的作用。

2. 强调准确测量对产品质量和安全的重要性。

第二节:尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度一、尺寸公差1. 讲解尺寸公差的定义。

2. 讲解尺寸公差的表示方法。

二、形状和位置公差1. 讲解形状和位置公差的定义。

2. 讲解形状和位置公差的表示方法。

三、表面粗糙度1. 讲解表面粗糙度的定义。

2. 讲解表面粗糙度的表示方法。

第三节:尺寸测量一、测量工具的使用1. 讲解卡尺的使用方法。

2. 讲解千分尺的使用方法。

3. 讲解量块的使用方法。

二、尺寸测量实例1. 进行实际尺寸测量,让学生亲自动手操作。

极限配合与技术测量基础教案一、教学目标1. 让学生了解极限配合的基本概念和意义。

2. 使学生掌握极限配合的计算方法和应用技巧。

3. 让学生熟悉技术测量的基础知识和常用测量工具。

4. 培养学生进行实际操作和解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 极限配合的基本概念:极限、公差、配合等。

2. 极限配合的计算方法:标准公差、基本偏差、配合制度等。

3. 极限配合的应用实例:尺寸链、装配精度等。

4. 技术测量基础知识:测量概念、测量工具、测量误差等。

5. 常用测量工具的使用方法:卡尺、千分尺、百分表、测微等。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解极限配合的基本概念、计算方法和应用实例。

2. 采用演示法,展示常用测量工具的使用方法和测量过程。

3. 采用实践操作法,让学生动手进行实际测量,提高实际操作能力。

4. 采用案例分析法,分析实际问题,培养学生解决实际问题的能力。

四、教学准备1. 教学PPT:包含极限配合与技术测量基础的相关内容。

2. 测量工具:卡尺、千分尺、百分表、测微等。

3. 实物模型:展示尺寸链、装配精度等实例。

4. 练习题:用于巩固所学知识。

五、教学过程1. 导入新课:介绍极限配合与技术测量基础的重要性。

2. 讲解基本概念:讲解极限、公差、配合等基本概念。

3. 讲解计算方法:讲解标准公差、基本偏差、配合制度的计算方法。

4. 讲解应用实例:讲解尺寸链、装配精度等实例。

5. 演示测量工具使用:演示卡尺、千分尺、百分表、测微等工具的使用方法。

6. 实践操作:让学生动手进行实际测量,巩固所学知识。

7. 案例分析:分析实际问题,培养学生解决实际问题的能力。

8. 课堂小结:总结本节课的主要内容和知识点。

9. 布置作业:让学生课后巩固所学知识。

六、教学评价1. 评价方式:过程性评价与终结性评价相结合,以过程性评价为主。

2. 评价内容:a. 学生对极限配合的基本概念的理解和掌握程度。

b. 学生对极限配合计算方法的运用能力。

《极限配合与技术测量》课程教学与实践【摘要】本文主要围绕《极限配合与技术测量》课程展开,首先介绍了课程的背景和教学目标设定,分析了实践意义。

接着从教学内容设计、教学方法选择、案例分析、实践效果评估和教学改进措施等方面展开讨论。

结论部分对教学进行总结,提出实践启示,并展望未来。

文章旨在探讨如何更好地教授这门课程,提高学生的学习效果和实践能力,以及为教学改进提供一些建议和思路。

通过本文的阐述,读者可以全面了解《极限配合与技术测量》课程的教学与实践情况,为未来的教学工作提供参考和借鉴。

【关键词】关键词:极限配合与技术测量、课程教学、实践、教学内容设计、教学方法、案例分析、实践效果评估、教学改进、教学总结、实践启示、未来展望1. 引言1.1 课程背景介绍《极限配合与技术测量》是一门专注于培养学生实际操作能力和解决问题能力的课程。

课程背景介绍如下:本课程旨在帮助学生掌握现代工程技术中的极限配合原理与技术测量方法,提升他们的实践能力和应用能力。

该课程涵盖了从基础理论到实际操作的全方位内容,旨在通过理论学习和实践操作相结合的方式,培养学生独立思考和解决问题的能力。

通过本课程的学习,学生将能够深入理解极限配合与技术测量的重要性,掌握相关的工程知识和实践技能,为将来的工作和学习奠定坚实的基础。

通过教学实践,学生将能够提升自己的实际操作能力和解决问题能力,为未来的职业发展奠定坚实的基础。

1.2 教学目标设定教学目标设定是课程设计的基础,也是教学活动能否达到预期效果的关键。

《极限配合与技术测量》课程的教学目标主要包括以下几个方面:培养学生对极限配合与技术测量的基本理论和方法的深入理解,使他们能够熟练掌握相关的知识和技能;促进学生对极限配合与技术测量的应用能力的提升,鼓励他们在实际工程项目中灵活运用所学知识解决问题;培养学生的团队合作精神与沟通能力,让他们能够在团队中协调合作,达到共同的目标;激发学生对极限配合与技术测量领域的兴趣,培养他们对这一领域的进一步深造和探索的积极性。

极限配合与技术测量2014至2015学年第二学期教师授课教案类别:井下特种作业授课专业班级:机电1课程:极限配合与技术测量开课时间:5月19日—23日总课时:40学时使用教材:极限配合与技术测量(第四版)授课教师:教研室:教师姓名性别年龄职称授课对象(初、复所用教材极限配合与技术测量(第四版)训) 授课名称极限配合与技术测量课程课时 40 授课时间授课方式安全培训教师岗位证书编号/专业:序号主要章节、内容课时分配第一章:极限与配合 1 61、基本术语及其应用,2、极限配合标准的基本规定第二章:技术测量的基本知识及常用计量器具 2 81、技术测量的基本知识,2、测量长度的常用量具3、常用机械式量仪,4、测量角度的常用计量器具,5、其它记录器具简介第三章:几何公差 3 81、概述,2、几何公差的标注,3、几何公差项目的应用和解读,4、几何公差的检测,第四章:表面结构要求 4 81、表面结构要求的基本术语和评定参数,2、表面结构要求的标注。

3、R轮廓参数的选用及检测,第五章:螺纹的公差与检测 5 61、概述,2、螺纹几何参数误差对螺纹互换性的影响,3、普通螺纹的公差与配合,4、螺纹的检测复习 6 4上课次序 1 授课课时 6授课章节名称第一章:极限与配合知识目标基本术语及其应用,极限配合标准的基本规定。

教学 1. 标准公差值的查表,标准公差等级的规定 2. 基本偏差的定义,基本偏目标能力目标差的特征及查表教学重点基本术语及其应用,基本偏差的特征教学要点教学难点识读图上尺寸的标注及相关计算。

基本偏差的特征课型理论安全教育理解记忆法,模型观察法教法与学法 (教具) 电视机、播放器、U盘、多媒体一、互换性的概述1(互换性的概念 (1)举例:螺钉,灯泡,汽车,飞机,彩电等互换性的例子。

装配方面: 维修方面: (2)定义:制成的同一规格的一批零件或部件,不需作任何挑选、调整或辅助加工(如钳工修配)就能进行装配,装配后并能满足使用要求的一种特性。

具有这种特性的零(部)件称为具有互换性的零件。

如:螺母、轴承、轮胎等。

(3)互换性的优点: 维修方便,缩短维修时间可分散加工,集中装配,提高生产率,有利于专业化大生产,降低生产成本等。

采用有互换性的标准件和通用件,使设计工作简化思考:具有互换性的零件是否必须加工成完全一样,, 2(几何量的误差、公差与测量 (1)几何量的误差: 零件加工误差由哪些因素造成, 误差产生是不可避免的加工误差类型有尺寸误差、几何形状误差、相互位置误差、表面粗糙度等 (2)公差概念:为控制误差而提出公差的概念。

公差就是零件几何参数允许的变动量。

有尺寸公差、形状公差、位置公差等。

3) 区别:误差在加工中产生,而公差是在设计中给定。

联系:公差是误差的最大允许值。

结论:只要将误差控制在公差范围内,零件就合格,就满足互换性,不需要完全一样。

(4)公差标准零件的公差必须有一个统一的标准,各部门、各企业共同遵守的依据。

公差标准:对零件的公差和相互配合所制订的标准,称―极限与配合‖标准。

国家标准(GB)、部门标准(专业标准,如JB)、企业标准(QB)。

(5)测量通过测量,判断零件几何参数是否在规定的公差范围内,在公差范围内便合格,就能满足互换性的要求。

二、孔和轴孔,圆柱形内表面,包括非圆柱形内表面轴,圆柱形外表面,包括非圆柱形外表面就装配关系而言,凡包容面为孔,被包容面为轴二、有关“尺寸”的术语和定义 1(尺寸:由数字和特定单位所组成,如30mm,60µm。

包括直径、半径、宽度、高度等机械制造中,单位为毫米(mm),mm省略不标注。

2(基本尺寸:设计给定的尺寸,代表基本大小用D、d表示(孔大写,轴小写) 3(实际尺寸:通过测量所得的尺寸。

实际尺寸并非尺寸的真值。

由于存在形状误差,使同一表面不同部位的实际尺寸往往也不相同。

用Da、da表示 4(极限尺寸:允许尺寸变化的两个极限值。

最大极限尺寸,用 Dmax、dmax表示最小极限尺寸,用Dmin、 dmin表示由于加工误差的存在,同一规格的零件不可能加工成同一尺寸,所以给定一个尺寸范围。

合格零件的实际尺寸应在两极限尺寸之间。

三、偏差的术语和定义1(偏差:某尺寸减基本尺寸的代数差 (1)极限偏差:极限尺寸减基本尺寸之差上偏差:最大极限尺寸减基本尺寸之差,ES(es)表示 ES=Dmax-D 下偏差:最小极限尺寸减基本尺寸之差,EI(ei)表示 EI=Dmin-D (2)实际偏差:实际尺寸减基本尺寸之差合格零件的实际偏差应在上偏差、下偏差之间注意: 1(偏差可以为正、负值或零,在其不为0值前必须标上“十”或“—”号。

2(零件图上通常给出基本尺寸和极限偏差的标注形式。

(如上面图) 标准规定:上偏差标在基本尺寸右上角,下偏差标在基本尺寸右下角,0偏差不能省略标注。

一、标准公差标准《极限与配合》规定的任一公差值。

标准公差值与公差等级和基本尺寸两个因素有关P15 表1-1例: 求基本尺寸为25,IT6、IT7的公差值。

查表:基本尺寸所在行与公差等级所在列相交那一格的数值,为所查公差值。

1(标准公差等级:确定尺寸精度的等级。

IT表示标准公差,国标设置了20个等级。

IT01、IT0、IT1、IT2……IT18最高级最低级依次等级越低,精度越低,(相同基本尺寸)公差值越大,加工难度减少 2(基本尺寸分段方便标准化大于—至如50—80, 80—120二、基本偏差系列 1(基本偏差1)基本偏差定义:确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差。

一般为靠近零线的那个偏差。

图1-182)基本偏差代号用拉丁字母表示,大写字母表示孔,小写字母表示轴。

孔、轴各有28个基本偏差代号。

2(基本偏差系列图及特征 P18图1-19(阅读P17(2(第一段) 特征:1) 孔轴同字母的基本偏差相对零线基本呈对称分布。

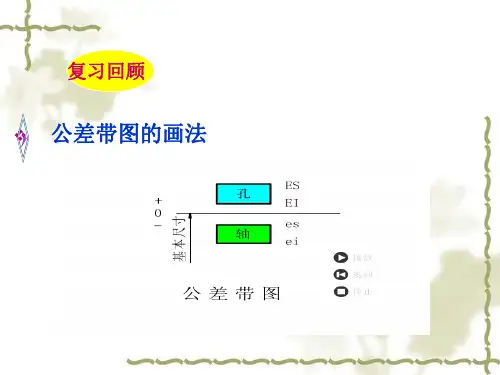

2) 轴 a,h为上偏差es,j,zc为下偏差ei,偏差值依次增大3) 孔 A,H为上偏差EI,J,ZC为下偏差偏差ES,偏差值依次减少轴的基本偏差数值:见附表一(p130) 孔的基本偏差数值:见附表二(p135) 一、公差带1(公差带代号,由基本偏差代号和公差等级组成。

如H7,f92(图样上标注尺寸公差的方法Ø50D8Ø50D8( )Ø503(公差带系列为减少定值刀具、量具规格的繁杂。

所以,对选用公差带的作了必要的限制。

国标规定了一般、常用和优先的公差带。

图1-20轴的一般、常用和优先的公差带图1-21孔的一般、常用和优先的公差带二(孔、轴极限偏差数值的确定 1(查表确定基本偏差数值轴的基本偏差数值:见附表一(p130) 孔的基本偏差数值:见附表二(p135) 注意: 1)代号K、M、N、k随公差等级的不同而有不同的基本偏差数值。

2)孔的基本偏差P至ZC中,当公差等级分别为?7及>7时,其基本偏差数值不同,两者相差,一个?值2(另一极限偏差数值的确定ei=es-IT EI=ES-IT es=ei+IT ES=EI+IT3(极限偏差数值表轴的极限偏差数值表,见附表三孔的极限偏差数值表,见附表四查表:找到基本尺寸那一行再找到基本偏差为D及公差等级为8的那一列行列相交处就是所查极限偏差数值一、配合1(配合制:标准规定两种配合制1)基孔制配合:孔为基准,称为基准孔,规定该孔基本偏差代号为H,EI=0。

如H8,H9 基准孔与不同基本偏差的轴可形成各种配合。

基准孔H,与a、b、c……h的轴为间隙配合与js、k、m的轴为过渡配合与n、p、r……zc的轴为过盈配合2)基轴制配合: 轴为基准,称为基准轴,规定该轴基本偏差代号为h,es=0。

如h7,h8 基准轴与不同基本偏差的孔可形成各种配合。

3)混合配合:非基准孔和非基准轴的配合(没有基准的配合) 2(配合代号:孔、轴公差带代号组合表示,写成分数形式分子,孔公差带代号分母,轴公差带代号如:Ф30H8/f8 ,含义为Ф30H8的孔与Ф30f8的轴配合上课次序 2 授课课时 8授课章节名称第二章:技术测量的基本知识及常用计量器具掌握测量的基本知识教学知识目标测量器具的使用方法目标能力目标了解其他器具的结构、原理教学重点教学要点教学难点了解测量器具和测量方法的分类课型理论安全教育理解记忆法,模型观察法教法与学法 (教具) 电视机、播放器、U盘、多媒体一、技术测量的基本知识机械零件要实现互换性,除了要合理地规定公差,还需要在加工过程中进行正确地测量和检验,只有通过测量和检验判定为合格零件,才具有互换性。

什么是测量,——将被测的几何量与一个作为测量单位的标准量进行比较的实验过程。

任何一个完整的测量过程都包括测量对象、计量单位、测量方法和测量精度四个要素。

什么是检验,——通过测量得到测量对象的几何量是否在规定的极限范围之内,从而判定零件是否合格的过程。

(可以不须确定量值。

)(一)、计量单位为了保证测量的正确性,必须保证测量过程中测量单位的统一,我国的法定计量单位中,长度单位为米(m)、毫米(mm)、微米(um)纳米(nm);平面角的角度单位为弧度(red)、度(?)、分(′)、秒(″)。

1m=103mm=106um=109nm,1?=60′1′=60″ 1 red=57.296?(二)、计量器具的分类计量器具按结构特点可以分为四类1、量具——以固定形式复现量值的计量器具。

分标准量具(用来复现单一量值的量具,如量块、直角尺)和通用量具(用来复现一定范围内的一系列不同量值的量具,如钢直尺、游标卡尺、千分尺等)。

2、量规——是没有刻度的专用计量器具,用于检验零件(尺寸、形状、位置)是否合格。

量规检验不能获得被测几何量的具体数值,只能判断合格性。

量规可分为三种即(1)光滑极限量规(检验光滑圆柱形工件的合格性,如环规、卡规、塞规);(2)螺纹量规(综合检验螺纹的合格性,如螺纹环规、螺纹塞规);(3)圆锥量规(用于检验圆锥的锥度及尺寸,如锥度套规、锥度塞规)。

3、量仪——将被测几何量转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具,如百分表、杠杆表等。

4、计量装置——为确定被测几何量值所必须使用的计量器具和辅助设备的总体,如数控检测中心。

(三)、测量方法的分类1、直接测量和间接测量直接测量——直接用量具或量仪测出被测几何量值的一种方法。

间接测量——先测出与被测几何量相关的(容易直接测量的几何量)其他几何参数,再通过计算获得几何量值的方法。

2、绝对测量和相对测量绝对测量——从量具或量仪上直接读出被测几何量值的方法。

相对测量——通过读取被测几何量与标准量的偏差来确定被测几何量数值的方法。

3、单项测量和综合测量单项测量——在一次测量中只测量一个几何量的量值的测量方法。

综合测量——在一次检测中可得到几个相关几何量的综合结果,以判断工件是否合格的一种测量方法,如用量规来检测。